|

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terminal Peti Kemas (TPK) Koja merupakan salah satu pelabuhan yang memberikan

jasa pelayanan bongkar dan muat peti kemas yang terletak di wilayah Pelabuhan

Tanjung Priok, Jakarta. Terminal ini merupakan badan usaha terminal operator yang

dibentuk melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Pelabuhan Indonesia II

(Pelindo II) dengan PT Ocean Terminal Petikemas (OTP).

TPK Koja beroperasi sejak tahun 1997 sebagai antisipasi terhadap

meningkatnya

permintaan

pelayanan

peti kemas

pada

awal

tahun

1990-an

seiring

dengan pesatnya peningkatan aktivitas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan statistik, sebesar 90% aktivitas komoditi perdagangan internasional

dilakukan melalui pelabuhan laut (Winklemans, 2002) dan sebesar 65% melalui jalur

Asia Pasifik (PSA, 2003).

Metoda

pengiriman

barang

dalam

bentuk

peti

kemas

juga

menjadi

pilihan

yang paling dominan saat ini. Kondisi ini menyebabkan terminal peti kemas di

wilayah Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran yang penting dan strategis karena

aktivitas ekspor dan

impor nasional secara dominan, yakni sebesar 60%, digerakkan

dari Jakarta. Akibatnya tingkat persaingan antar operator terminal yang ada menjadi

meningkat.

|

2

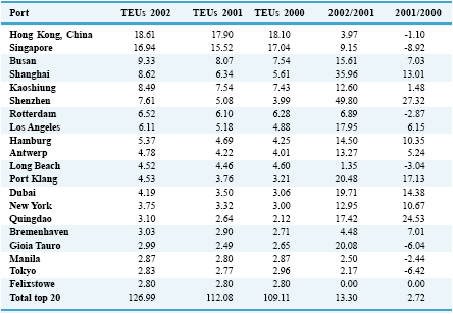

Tabel 1.1. Daftar 20 Besar Terminal Peti Kemas Dunia dan Throughput-nya (dalam

Juta TEU).

Sumber : Containerization International, Maret 2003

Selain TPK Koja, di wilayah pelabuhan Tanjung Priok terdapat tiga terminal

peti kemas

lainnya,

yaitu

PT

Jakarta

International

Container

Terminal

(JICT),

PT

MTI, dan PT Segoro Fajar Satryo. Di luar wilayah pelabuhan Tanjung Priok antara

lain terdapat

Terminal

Peti

Kemas

di Lampung, Cirebon,

Semarang

dan

Surabaya.

Tingkat persaingan ini akan lebih ketat apabila rencana pembangunan pelabuhan

Bojanegara,

di

Banten, direalisasikan

dan

dijadikan

sebagai international hub port

(Atas News, Februari 2003).

|

3

Tingkat throughput

TPK Koja

di

wilayah

pelabuhan Tanjung Priok saat ini

berada pada urutan kedua setelah PT JICT dengan kecenderungan pangsa pasar yang

semakin berkurang.

Tabel 1.2. Throughput Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Tahun

TPK KOJA

PT JICT

PT MTI

PT SEGORO

TOTAL

Box

TEUs

Box

TEUs

Box

TEUs

Box

TEUs

Box

TEUs

1997

97,598

137,821

1,047,984

1,533,090

0

0

0

0

1,145,582

1,670,911

1998

197,034

287,681

968,043

1,425,347

0

0

0

0

1,165,077

1,713,028

1999

268,033

393,872

993,685

1,472,707

0

0

0

0

1,261,718

1,866,579

2000

330,884

494,795

1,029,537

1,530,497

0

0

0

0

1,360,421

2,025,292

2001

326,592

490,120

1,010,251

1,500,221

0

0

0

0

1,336,843

1,990,341

2002

365,535

551,179

1,031,720

1,537,091

0

0

0

0

1,397,255

2,088,270

2003*

337,593

507,216

919,837

1,376,996

95,920

133,898

75,417

99,692

1,428,767

2,117,802

Sumber : Departemen Marketing TPK Koja

*

terhitung hingga November 2003

Kondisi

tersebut

menyebabkan

pihak TPK Koja merasa perlu untuk

meningkatkan kinerjanya. Salah satunya yang telah dilaksanakannya adalah

menambah quay crane sehingga

jumlahnya

menjadi enam buah dan

memperpanjang

dermaga menjadi 650 meter. Selain itu pihak terminal juga perlu meningkatkan

kecepatan proses bongkar muatnya untuk meningkatkan throughput.

Peningkatan kecepatan proses bongkar muat juga akan meningkatkan

kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan waktu singgah kapal menjadi lebih singkat.

|

4

1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan

yang

dihadapi

oleh

pihak TPK

Koja

adalah

adanya

kecenderungan

throughput

yang

relatif

tetap

dan

stagnan

seperti yang ditunjukkan data statistik

terminal.

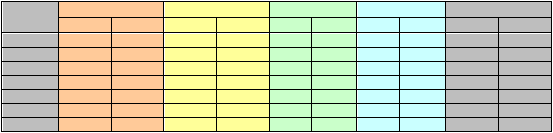

600,000

TEUs

500,000

400,000

393,872

494,795

490,120

551,181

547,280

300,000

287,681

200,000

100,000

137,821

-

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TAHUN

Gambar 1.1. Pertumbuhan Throughput TPK Koja Tahun 1997 – 2003 (Departemen

Marketing TPK Koja, 2004).

Kecenderungan stagnasi throughput mulai tampak tahun 2000

hingga tahun

2003, walaupun kapasitas terminal masih di atasnya. Throughput tertinggi yang

pernah dicapai adalah sebesar 551.181

TEU, sedangkan kapasitas terbangun adalah

sebesar 630.000 TEU. Sehingga

tingkat utilitasnya baru

mencapai 87,48%. Apabila

5% dari kapasitas digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas terminal,

maka masih tersisa kapasitas sebesar 7,52% atau sebesar 47.376 TEU yang masih

dapat dicapai.

|

5

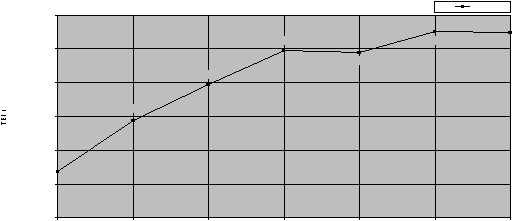

Dilihat dari sisi indikator kinerja proses bongkar muat, yaitu BCH (Box Crane

per

Hour)

dan

BSH (Box Ship

per

Hour), TPK Koja masih di urutan bawah bila

dibandingkan

dengan

terminal

peti

kemas regional

(lihat

Tabel

1.3).

Nilai

BCH

menunjukkan

jumlah

boks

peti

kemas

yang

dapat

dilayani

oleh crane

per

jam,

sedangkan

nilai

BSH

menunjukkan

jumlah boks peti kemas yang dapat dibongkar

muat dari sebuah kapal selama 1 jam.

Tabel 1.3. Produktivitas Crane dan Dermaga Terminal Peti Kemas Regional.

Sumber : UNCTAD Monographs on Port Management , 2003

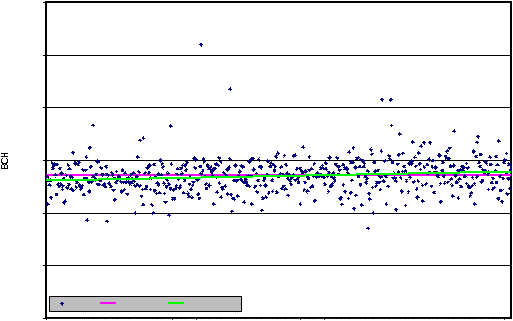

Besarnya BCH rata-rata per kedatangan kapal dibandingkan dengan rata-rata

nilai BCH selama setahun, dan kecendrungan peningkatan nilai BCH yang ada di

TPK Koja berdasarkan data historis operasional tahun 2003 dapat dilihat pada

Gambar 1.2.

|

6

BCH TPK Koja 2003

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

BCH

Rata-Rata

Linear (BCH)

-

1 15 29 43

57

71 85 99 113 127 141 155

169

183 197 211 225 239

253 267 281 295 309 323

337

351 365 379 393 407

421

435 449 463 477 491

505

519 533 547 561

No Urut Kedatangan Kapal

Gambar 1.2. Nilai Variasi BCH Rata-rata per Kapal di TPK Koja.

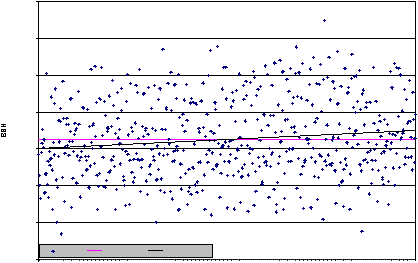

Sedangkan nilai BSH yang secara teoritis merupakan jumlah total BCH

masing-masing crane (apabila penanganan bongkar muat peti kemas dilayani lebih

dari satu crane) pada kenyataannya hanya menghasilkan rata-rata sebesar 1,20 kali

dari nilai BCH seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3.

|

7

BSH TPK Koja 203

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

BSH

Rata-Rata

Linear (BSH)

-

1 23

45 67 89

111 133 155 177 199 221 243 265 287 309 331 353 375 397 419 441 463 485 507 529 551

No Urut Kedatangan

Kapal

Gambar 1.3. Nilai Variasi BSH Rata-Rata per Kapal TPK Koja.

Dari

hasil

pengumpulan

data

awal dan

informasi

dari

pihak

manajemen,

penurunan throughput disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun

eksternal, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

a)

Peralatan yang dimiliki oleh TPK Koja sudah mulai usang dan mengalami

berbagai

kerusakan. Sementara penambahan atau perbaikan peralatan

memerlukan prosedur yang rumit.

b) Beberapa

jenis

kapal

yang

harus

dilayani

memiliki

karakteristik

yang

menghambat proses bongkar muat.

c)

Kecenderungan

meningkatnya waktu tunggu kapal baik disebabkan oleh

hal-

hal yang dapat dikontrol maupun yang tidak.

|

|

8

d)

Penetapan BCH dan BSH yang perlu disesuaikan dengan kapasitas dan

tingkat produktivitas yang dicapai dalam operasionalnya.

e) Terminal

lain

menerapkan

kebijakan discount, sementara TPK Koja harus

mengikuti kebijakan PT Pelindo II. Akibatnya banyak perusahaan pelayaran

dan cargo owner yang berpindah ke terminal lain.

Dari

faktor-faktor

tersebut

di

atas

dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang

dihadapi oleh TPK Koja adalah bagaimana meningkatkan kinerja (performance)

operasional terminal. Selain itu juga bagaimana meningkatkan jasa pelayanan

operasional

sehingga

masih

tetap

dapat mempertahankan keunggulan bersaingnya.

Pihak

manajemen

juga

perlu

mengidentifikasi bagian operasional mana saja yang

secara dominan mempengaruhi kinerja operasional secara keseluruhan.

Berdasarkan

hal

tersebut

di

atas,

maka permasalahan

yang

akan

diselesaikan

adalah:

a)

Melakukan analisis terhadap indikator bongkar muat yang ditetapkan dalam

bentuk BCH dan BSH untuk mendapatkan faktor-faktor yang secara

signifikan mempengaruhinya.

b)

Bagaimana

memperbaiki

dan

meningkatkan BCH dan BSH sehingga pada

akhirnya dapat meningkatkan throughput?

c)

Faktor-faktor

apa

saja

yang

secara

dominan

dan

signifikan

mempengaruhi

nilai BCH dan BSH?

d) Yang juga

sangat

penting

adalah

menurunkan tingkat

variabilitas

BCH dan

BSH agar terdapat konsistensi operasional. Konsistensi sangat penting karena

dapat mengoptimalkan pengalokasian pada berthing window.

|

|

9

e)

Metodologi apa

yang secara tepat dapat diterapkan

untuk

melakukan analisis

dan evaluasi dibandingkan dengan metoda-metoda lainnya?

f)

Bagaimana memanfaatkan dan meningkatkan peran sistem Teknologi

Informasi sebagai alat (tools) dalam rangka

memperbaiki dan

meningkatkan

BCH dan BSH?

1.3.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

penelitian

yang dilaksanakan

dalam rangka

GFP

(Group Field

Project) di

TPK Koja adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan antara BCH dan BSH dengan faktor-faktor yang

merupakan faktor pembentuknya serta hubungan keduanya.

2. Mengetahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi nilai indikator BCH dan

BSH di terminal peti kemas serta mendapatkan solusi perbaikan dan peningkatan

nilainya.

Dengan

kata

lain

mengurangi

tingkat

variabilitas

indikator

BCH

dan

BSH pada proses bongkar muat peti kemas (transfer cycle).

3.

Membuka dan sekaligus

memperlebar berthing window sehingga dimungkinkan

untuk mendapatkan berthing contract yang baru.

4.

Mendapatkan

perangkat

(tool) yang dapat digunakan untuk memonitor dan

mengendalikan variabilitas yang terintegrasi dalam sistem operasional terminal.

5. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan bongkar muat peti

kemas.

|

|

10

6. Mengetahui

peran

dan

manfaat

sistem

Teknologi

Informasi

yang

dibangun

di

TPK Koja dalam

memberikan dukungan

bagi

perbaikan

dan

peningkatan

BCH

dan BSH.

7. Memberikan masukan dan bahan rekomendasi

solusi

untuk

TPK

Koja

dalam

rangka

peningkatan produktivitas bongkar muat,

khususnya

untuk peningkatan

throughput.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a)

Memberikan kepastian waktu operasional bongkar muat bagi pelanggan.

b)

Meningkatkan pendapatan jasa bongkar muat sebagai akibat adanya efisiensi

dan produktivitas terminal.

c)

Munculnya

kesadaran

staf

operasional untuk bersinergi dengan staf

perencanaan dan pengendalian guna mencapai sasaran mutu yang sesuai

dengan ditetapkan pada ISO 9001:2000.

d)

Meningkatkan daya

saing antarterminal peti kemas di lingkungan pelabuhan

Tanjung Priok.

e) Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pihak lain yang

tertarik

untuk

melakukan

riset

yang

lebih

mendalam tahapan

demi

tahapan

operasional terminal. Yakni, riset lanjutan yang ditujukan untuk menjadikan

suatu

terminal

peti

kemas

yang

mampu

beroperasi

menjadi lean

port

management.

|

|

11

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah mencakup analisis salah satu tahapan operasional

terminal,

yaitu

sistem bongkar muat

dari kapal ke

dermaga

(berth)

atau sebaliknya

serta

analisa

untuk

perbaikan

dan

peningkatanya dengan mengoptimalkan sistem

Teknologi Informasi yang telah ada di TPK Koja. Pada analisis kinerja operasional

tidak memilah kategorisasi untuk jenis pelayanan kapal maupun jenis kapalnya.

Di luar tahapan bongkar muat seperti tahapan untuk sandar, proses penumpukkan,

proses di gate (delivery) tidak dicakup dalam penelitian ini.

Batasan penelitian ini ditetapkan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, yaitu:

1.

Masing-masing

tahapan

dalam operasional

terminal

peti

kemas

melibatkan

banyak faktor yang saling terkait sehingga memunculkan kompleksitas yang

sulit untuk dipahami. Selain itu waktu penyelesaian penelitian juga terbatas

sehingga tidak memungkinkan semua tahapan operasional dapat dianalisa.

Oleh karena itu pembatasan diperlukan untuk mendapatkan simplifikasi

masing-masing tahapan.

2. Analisis dibatasi hanya pada operasional bongkar muat pada tahapan transfer

cycle.

3. Peningkatan

lebih

ditekankan

pada optimalisasi

sistem dan

prosedur

bukan

dengan cara peningkatan kapasitas fisik terminal.

4. Analisa

lebih

ditekankan

pada

langkah-langkah

efisiensi, perbaikan

sistem,

dan prosedur operasi.

|

|

12

5. Perbaikan operasional bongkar muat tidak menyentuh masalah investasi yang

melibatkan dana yang besar.

1.5.

Definisi dan Terminologi

Definisi dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1.

Terminal Operator, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk

melakukan proses bongkar muat peti kemas ekspor dan impor yang dilakukan

melalui pelabuhan laut.

2. Peti kemas, yaitu kotak yang terbuat dari metal dengan konstruksi kaku yang

digunakan untuk

mengangkut kargo

yang

dapat dipindahkan ke kapal, truk,

kereta

api, pesawat terbang atau ditumpuk

(stack) di lapangan penumpukan.

Peti kemas

dapat dilengkapi

dengan

ventilasi,

pendingin, flat rack, terbuka

(open top), berisi cairan (bulk liquid), atau bahkan memiliki peralatan khusus.

Terdapat beberapa ukuran peti kemas, yaitu dengan panjang 20 kaki, 40 kaki,

45 kaki, 48 atau 53 kaki. Lebarnya dapat berukuran 8 kaki atau 8 kaki 6 inci.

Sementara tingginya dapat memiliki ukuran 8 kaki 6 inci atau 9 kaki 6 inci.

3. TEU (Twenty foot Equivalent Unit), yaitu satuan ukuran peti kemas dengan

panjang 20 kaki.

4. Throughput, yaitu banyaknya peti kemas dalam ukuran TEU yang masuk dan

keluar dari

terminal peti kemas dalam satu periode

waktu tertentu (biasanya

dalam 1 tahun).

5. Hub Port, yaitu pelabuhan yang memiliki berthing window yang tetap

sehingga dapat berperan sebagai pelabuhan collecting bagi pelabuhan feeder.

|

|

13

6. BCH,

yaitu satuan indikator

yang

menunjukkan rata-rata jumlah peti kemas

yang

ada pada sebuah kapal

yang dapat dilayani oleh

satu buah quay crane

dalam waktu satu jam.

7.

BSH, yaitu satuan indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata peti kemas

yang dapat dilayani dari sebuah kapal oleh sebuah dermaga dalam waktu satu

jam.

8. Crane

atau

juga

disebut

sebagai

quay

crane

(container

crane,

disingkat

CC), yaitu peralatan berupa sebuah tower yang berada di sepanjang dermaga

dan digunakan sebagai alat transpor antara truk dengan kapal peti kemas.

9. Dermaga

(berth),

yaitu satu

tempat

dimana

kapal dapat

bersandar di

pelabuhan untuk melakukan proses bongkar muat.

10. Perusahaan Pelayaran (shipping liner), yaitu perusahaan yang menyediakan

kapal

untuk

pengangkutan

laut baik cargo bulk atau peti kemas, dan untuk

keperluan ekspor maupun impor.

11. Cargo

Owner,

yaitu perusahaan

yang

memiliki barang

yang akan diekspor

atau diimpor.

12. Lean

Port,

yaitu pelabuhan

laut

yang

telah

terintegrasi dengan

moda

lain

(darat, udara, kereta api) dalam sistem pengelolaan operasionalnya.

|

|

14

|