|

32

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Masalah Kecelakaan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja didalam perusahaan

berhubungan erat dengan

salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan yang sangat penting

didalam proses

produksi,

yaitu

tenaga

kerja.

Dibandingkan

dengan

faktor-faktor

produksi lainnya, tenaga kerja merupakan

faktor produksi yang paling

menentukan,

karena

tenaga

kerja

dapat

mempengaruhi kualitas

dan

kuantitas

dari

produk

yang

dihasilkan.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat,

alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran

segala temapt kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air,

maupun diudara. Tempat-tempat demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi,

seperti pertanian, perindustrian, pertambangan,

perhubungan, pekerjaan

umum,

jasa

dan lain-lain. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja.

Kecelakaan bisa

terjadi karena kondisi

yang

tidak membawa

keselamatan kerja,

atau perbuatan yang tidak selamat. Jadi definisi kecelakaan kerja adalah :

“Setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan”.

|

|

33

•

Berdasarkan definisi kecelakaan kerja

maka lahirlah dokrin keselamatan dan

kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja

adalah meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan mengadakan pengawasan ketat.

Untuk memberikan batasan definisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja,

dibawah ini akan disajikan beberapa definisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja

yang dikemukaan oleh para ahli, antara lain:

• Dr. Suma’mur PK, Msc (Suma’mur,1976) memberikan definisi keselamatan kerja

sebagai: “Sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai

akibat kecelakaan kerja”.

• Drs. A.S Moenir (Suma’mur, 1981) memberikan definisi keselamatan kerja

sebagai: “Suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin

secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada didaerah atau ditempat

tersebut, baik orang tersebut pegawai ataupun bukan pegawai dari organisasi

tersebut”.

• DR. Santoso, MS (Suma’mur,1981) pada forum

seminar Keselamatn dan

Kesehatan

Kerja

di Surakarta

tanggal

28 Februari

1986

memberikan

definisi

mengenai keselamatan kerja sebagai: “Pengetahuan tentang upaya untuk pencegahan

kecelakaan kerja yang berhubungan dengan penggunaan mesin, pesawat, alat,

bahan, dan proses pengolahannya, lingkungan tempat kerja serta melakukan

pekerjaan”.

|

|

34

Dari definisi-definisi mengenai keselamatan kerja yang diberikan oleh beberapa

ahli

diatas

sangat

jelas bahwa

keselamatan

kerja

memegang

peranan

yang

sangat

penting didalam lingkungan kerja, karena tenaga kerja yang menginginkan

lingkungan kerjanya yang aman, sehat dan nyaman. Selain itu keselamatan dan

kesehatan kerja bagi karyawan dapat menambah semangat dabn ketenangan para

karyawan, sehingga hasil kerjanya dapat lebih baik.

Disamping keselamatan kerja yang memberikan perlindungan dari resiko bahaya

yang dapat terjadi akibat kerja, kesehatan kerja juga membutuhkan perhatian khusus

untuk memebrikan jaminan akan kondisi fisik para karyawannya.

Untuk

memberikan batasan

definisi

kesehatan kerja, dibawah ini akan disajikan

beberapa definisi tentang kesehatan kerja, antara lain :

Drs.

Suma’mur

PK,

Msc.

(Suma’mur,1976) memebrikan

definisi

kesehatan

kerja

sebagai

:

“Spesialisasi

dalam

ilmu

Kesehatan/Kedokteran

beserta

prakteknya yang

bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-

tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial dengan kesehatan yang diakibatkan

faktor-faktor

pekerjaan dan

lingkungan

kerja

serta

terhadap

penyakit-penyakit

umum”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat

dilihat

bahwa

kemampuan seorang tenaga kerja tergantung dari keadaan kesehatannya, sebab

derajat kesehatan seorang tenaga kerja bukan suatu hal yang bersifat statis melainkan

berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan kemauan masyarakat.

|

|

35

Program higine

perusahaan

dan

kesehatan

kerja

didalam sebuah

perusahaan

mempunyai dua tujuan

utama,

yaitu

sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan

kerja dari tenaga kerja yang setinggi-setingginya dan sebagai alat untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

daya

produktivitas

faktor

manusia

dalam produksi

(suma’mur, 1976).

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan kerja

Faktor-faktor penyebab kecelakaan

tidaklah selalu

sama antara satu dengan

yang

lain.

Akan

tetapi

walaupun

berbeda

semua

memilki

kesamaan

umum,

yaitu

kecelakaan disebabkan oleh dua faktor yaitu

1. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (Unsafe Condition)

2. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (Unsafe Human

Acts)

Banyak

para

ahli

(Expert)

menyimpulkan

faktor

manusia

dalam timbulnya

kecelakaan sangat

penting,

karena

dari hasil-hasil

penelitian,

bahwa

80-85%

kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Dari hasil persentase

tersebut dapat disimpulkan bahwa akhirnya langsung atau tidak langsung semua

kecelakaan

adalah dikarenakan

faktor

manusia. Faktor

manusia

dapat juga

meliputi

kesalahan

yang

mungkin

saja

dibuat

oleh perencana pabrik, oleh kontraktor yang

membangunnya, pembuat

mesin-mesin, pengusaha, insinyur, ahli kimia, ahli

listrik,

pimpinan

kelompok,

pelaksana,

atau

petugas

yang

melakukan

pemeliharaan

mesin

dan peralatan.

|

|

36

Upaya untuk mencari sebab kecelakaan disebut analisa sebab kecelakaan. Analisa

ini dilakukan dengan mengadakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap peristiwa

kecelakaan. Analisa

kecelakaan

tidak

mudah,

oleh

karena penentuan

sebab-sebab

kecelakaan secara

tepat adalah pekerjaan sulit.

Kecelakaan kerja

harus secara tepat

dan jelas

diketahui, bagaimana dan mengapa terjadi. Hanya pernyataan bahwa

kecelakaan dikarenakan

oleh

misalnya alat kerja atau

tertimpa benda jatuh tidaklah

cukup, melainkan perlu adanya kejelasan tentang

serentetan peristiwa atau faktor-

faktor

ini

adalah penting artinya

bagi

terjadinya kecelakaan,

tetapi

serentetan

peristiwa

seluruhnyalah

yang

menyebabkan

terjadinyas

kecelakaan.

Apabila

sebab

satu bagian dari rentetan peristiwa tersebut dihilangkan, kecelakaan tidak akan

terjadi.

2.1.2 Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Kecelakaan Kerja

Dalam

menghindari

terjadinya

kecelakaan

kerja,

harus

adanya

tanggung

jawab

dari

segala

pihak

yang

bersangkutan.

Secara

operasiaonal

pencegahan kecelakaan

kerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab para manajer lini, penyelia, mandor

kepala dan juga kepala urusan. Funsioanris lini wajib memelihara kondisi kerja yang

selamat sesuai dengan ketentuan pabrik pnduan praktek pembikinan yang baik (Good

Manufacturing Practice). Dilain pihak, para kepala urusan wajib senantiasa

mencegah

jangan

sampai

terjadi

kecelakaan.

Kedua

macam funsionaris

ini

kelihatannya mempunyai tanggung jawab berbeda, sebebarnya tidak, pemeliharaan

keadaan tidak selamat dan pencegahan kecelakaan adalah satu funsi yang sama.

|

|

37

Hal-hal yang dapat dilakukan guna mencegah kecelakaan dari aapek manusia

harus bermula pada hari pertama ketika semua karyawan bekerja. Setaip karyawan

harus diberitahu secara tertulis uraian mengenai

jabatannya

yang

mencakup

funsi,

hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta tugas dan syarat-syarat

kerjanya.

Setelah itu harus dipegang prinsip bahwa kesalahan utama sebagian besar

kecelakaan, kerugian atau kerusakan terletak pada karyawan

yang kurang bergairah,

kurang terampil, kurang tepat, terganggu emosinya, yang pada umumnya

meneyebabkan kecelakaan dan kerugian.

Manajemen

(dari

manajer

bagian

hingga ketua

kelompok)

bertanggung

jawab

dalam seleksi, penempatan, pembinaan untuk para karyawan. Manusia adalah mahluk

yang

serba

mudah

berubah

sehingga

pembinaan

yang

serba

baik

tidak selamanya

membawa hasil yang baik. Kelengahan dan kelalaian manajemen dalam pengelolaan

sumber

daya

manusia

perusahaan

akan mengakibatkan

kecelakaan

atau

kerugian.

Setiap anggota manajemen harus tanggap dan serba berhati-hati dalam memimpin

bawahan mereka.

Sikap-sikap karyawan yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Tidak mau memakai alat pelindung yang disediakan

2. Melanggar peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan

dengan sengaja.

3. Tergesa-gesa dan kurang berhati-hati dalam pekerjaan.

4. Bersikap kasar, bergurau, atau berkelakar sambil kerja (kurang konsentarsi).

|

|

38

5. Tidak memahami arti kerugian bagi perusahaan maupun dirinya.

Tiga sebab mengapa seorang karyawan melakukan kegiatan tidak selamat adalah:

1. yang bersangkutan tidak mengetahui tatacara yang aman atau perbuatan-

perbuatan berbahaya.

2. yang bersangkutan

tidak

mampu

memenuhi

persyaratan

kerja

sehingga

terjadilah tindakan yang dibawah standar.

3. Yang bersangkutan mengetahui seluruh peraturan dan persyaratan kerja, tetapi

dia sungkan memenuhinya.

Dari aspek manusia, gejala penyebab kecelakaan bermula pada kegiatan/perbuatan

tidak

selamat

manusia

itu

sendiri. Beberapa perbuatan yang mengusahakan

keselamatan antara lain:

1. Setiap karyawan bertugas sesuai dengan pedoman dan penuntutan yang

diberikan.

2. Setiap kecelakaan atau kejadian yang merugikan harus segera dilaporkan

kepada atasan

3. Setiap

peraturan dan

ketentuan

keselamatan

dan kesehatan

kerja

harus

dipatuhi secermat mungkin.

4. Semua karyawan harus bersedia saling mengisi atau mengingatkan akan

perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya.

|

|

39

5. Peralatan

dan

perlengkapan keselamatan

dan

kesehatan

kerja

harus dipakai

atau dipergunakan bila perlu.

Selain

itu,

bermacam-macam usaha

yang

dapat

dilakukan

untuk

meningkatkan

keselamatan kerja

diperusahaan-perusahaan atau

tempat-tempat

kerja,

yaitu dengan

membuat dan mengadakan:

1.

Peraturan-peraturan, yaitu peraturan perundangan yang berhubungan dengan

syarat-syarat kerja umum, perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan,

pengujian

dan

pemakaian peralatan

industri,

kewajiban

pengusaha dan

pekerja,

latihan,

pengawasan

keehatan kerja,

pertolongan

pertama

pada

kecelakaan (P3K) dan pengujian kecelakaan.

2.

standarisasi

:

menyusun

standar-standar

yang bersifat

resmi, setengah

resmi

atau tidak resmi yang berhubungan dengan konstruksi yang aman dari

peralatan industri, keselamatan dan kesehatan kerja, atau alat-alat pelindung

diri.

3. Pengawasan

:

pengawasan

terhadap pelaksanaan dan peraturan perundangan

yang berlaku

4. Technical

research

:

meliputi

hal-hal

seperti

penyelidikan

kandungan

dan

karakteristik dari bahan-bahan berbahaya,

mempelajari

pengamanan

mesin,

pengujian respirator, penyelidikan tentang cara pencegahan gas dan debu yang

mudah meledak, menyelidiki bahan dan desain yang cocok untuk bahan baku

yang digunakan.

|

|

40

5.

Medical

Research : meliputi

hal-hal

yang

khusus mengenai

penyelidikan

pengaruh psikologis dan fisiologis dari faktor-faktor lingkungan dan teknologi

serta keadaan fisik yang menjurus kepada kecelakaan.

6.

Psychological Research

:

misalnya penyelidikan mengenai pola-pola

psikologis yang menjurus kepada kecelakaan.

7. Statistic Research :

untuk menentukan berbagai macam dari kecelakaan yang

terjadi, jumlah, jenis orang-orangnya, operasinya dan sebab-sebabnya.

8. Pendidikan :

meliputi pengajaran dan pendidikan keselamatan kerja sebagai

mata pelajaran disekolah-sekolah teknik dan pusat-pusat latihan.

9.

Training

: misalnya

memberikan

instruksi

atau

petunjuk-petunjuk

praktek

kepada para pekerja dan pekerja-pekerja yang baru masuk, mengenai hal

keselamatan dan kesehatan kerja.

10. Penerangan :

misalnya menanamkan pengertian dan kesadaran keselamatan

dan kesehatan kerja kepada para pekerja dengan cara pembinaan dan

penertiban dan lain-lain.

11. Asuransi

:

misalnya memberikan insentif keuangan untuk meningkatkan

usaha pencegahan kecelakaan, umpamanya dalam bentuk pemberian reduksi

terhadap premi yang dibayar oleh pihak pengusaha, apabila ternyata tingkat

kecelakaan dalam pabriknya menurun.

12. tindakan usaha keselamatan kerja ditempat kerja.

|

|

41

2.2 Beberapa Prinsip Pencegahan Kebakaran

2.2.1 Pencegahan Kebakaran

Banyak

sekali kebakaran

pabrik terjadi diluar

jam kerja.

Tentunya

hal

ini

tidak

menimbulkan korban manusia tetapi dapat menyebabkan kehilangan lapangan

pekerjaan yang berarti kerugian dibidang sosial dan ekonomi. Kebakaran-kebakaran

yang

terjadi

dalam jam-jam kerja

sangat

berbahaya

bagi

pekerja.

Sesungguhnya

banyak yang dapat dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap tempat

kerja

untuk mencegah bahaya kebakaran, dan pekerja pun bertanggung

jawab

terhadap pemakaian alat-alat pencegahan kebakaran secara efektif.

2.2.2 Bahaya Kebakaran Umum

Timbulnya suatu kebakaran disebabkan tiga unsur yaitu oksigen, bahan bakar dan

panas.

Tanpa oksigen tidak

ada

yang dapat terbakar, tanpa panas tidak akan

terjadi

kebakaran.

Penyebab

terjadinya

kebakaran

umum adalah

api

rokok,

cairan

yang

mudah terbakar, nayal apai terbuka, penataan ruang yang tidak sempurna, mesin-

mesin yang terlalu panas karena kurang perawatan, instalasi listrik, listrik statis,

peralatan las dan solder. Beberap industri antara

lain

industri kimia,

minyak dan cat

mempunyai potensi bahaya kebakaran khusus.

2.2.3 Konstruksi Dan Pintu Keluar Bangunan

Konstruksi bangunan erat sekali hubungannya

dengan

usaha

penaggulangan

kebakaran.

Bangunan-bangunan

industri harus dari bahan

tahan

api.

Hal

ini adalah

|

|

42

masalah arsitek dan perencana. Konstruksi tahan api dapat meyakinkan bahwa

bagian-bagian dari bangunan tidak dapat terbakar dengan mudah dan api tidak dapat

menyebar

melalui

bangunan

baik secara

vertikal

melalui

dinding-dinding,

lantai-

lantai, pintu-pintu, lift, tangga atau saluran-saluran ventilasi. Pintu-pintu keluar

penting sekali dan harus sesuai dengan syarat-syarat berikut:

1. Bagian dari bangunan tidak boleh jauh dari pintu-pintu menuju keluar,

jaraknya tergantung dari tingkat bahaya didalamnya.

2. Setiap lantai harus mempunyai paling sedikit 2 pintu keluar, dengan luas yang

cukup,

bebas dari

nyala

api

dan

asap dan keduanya

garus

terpisah dengan

jarak yang cukup jauh.

3. Tangga kayu, tangga spiral dan lift tidak dihitung sebagai pintu keluar.

4.

Pintu-pintu keluar

harus

diberi tanda petunjuk dan dengan penerangan yang

cukup.

5. Pintu-pintu keluar harus selalu bebas atau tidak terdapat rintangan-rinatngan.

6.

Tangga luar dan jalan-jalan pelarian kebakaran (Fire Escape) tidak boleh

merupakan jalan buntu dan harus menuju keluar bangunan.

2.2.4 Peralatan Pemadam kebakaran

Penyediaan

peralatan

pemadam

api

dapat terdiri

dari

peralatan

yang

sederhana

sampai kepada peralatan yang modern misalnya Sprinkler systems. Macam dan

jumlah

peralatan

yang

dibutuhkan

tergabtung

pada

luas

dan

konstruksi

bangunan

|

|

43

yang akan dilindungi atau diamankan dan proses produksi yang dilakukan

didalamnya.

Kadang-kadang cukup dengan tabung pemadam api atau persediaaan pasir kering

atau beberapa ember

yang diisi air. Didaerah yang

mempunyai jaringan

ledeng air,

kebayakan pabrik-pabrik dilengkapi dengan Hydrant dan selang pemadam kebakaran.

2.2.5 Tabung-Tabung Pemadam Api

Dalam pemakaian tabung-tabung pemadam api, harus dijaga betul supaya tabung-

tabung tersebut tidak menimbulkan bahaya. Sering terjadi bahwa konstruksi tabung

pemadam api tidak sesuai dengan pengisian zat kimia, sehingga menyebabkan mulur

semprotnya menjadi buntu. Sewaktu tabung ini harus dipergunakan zat kimia

didalamnya tercampur dengan membalikkan tabung pemadam api. Tekanan dalam

silinder

meningkat

sehingga

memaksa

bahan pemadam

api

yang

didalamnya

menyemprot keluar,

tetapi jika mulut semprot kebetulan buntu, tekanan tinggi yang

ada didalam dapat mengakibatkan tabung silinder menjadi pecah atau meledak. Oleh

sebab

itu konstruksi yang sesuai dengan isinya dan pemeliharaan

serta pengawasan

secara teratur dapat mencegah terjadinya kecelakaan semacam ini.

2.2.6 Alarm Kebakaran

Alarm kebakaran harus tersedia untuk

memperingatkan kepada setiap orang jika

terjadi kebakaran. Hal ini dapat dilakukan apabila tersedia alarm yang bekerja secara

otomatis dengan pemasangan alarm bells, sirine ditempat-tempat kerja didalam

|

|

44

pabrik dan tersedia pula tombol tekan atau handles untuk membunyikan alarm apabila

dianggap

perlu.

Alarm harus

dapat

didenganr

dimana

saja

didalam

area

pabrik

termasuk diruangan kerja didalam gudang,

gang-gang, dikamar pakaian kerja dan di

kamar kecil.

2.3 Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

2.3.1 Pengertian Manajemen

Manajemen sebagai satu ilmu prilaku yang mencakup aspek sosial dan eksak tidak

tidak terlepas

dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari segi

perencanaan, maupun pengambilan keputusan dan organisasi. Baik kecelakaan kerja,

gangguan kesehatan, maupun pencemaran lingkungan harus merupakan bagian dari

biaya

produksi.

Sekalipun

sifatnya

sosial, setiap

kecelakaan

atau

tingkat

keparahannya

tidak

dapat

dilepaskan

dari faktor

ekonomi

suatu

lingkungan

kerja.

Pencegahan kecelakaan dana

pemeliharaan hygene

dan

kesehatan

kerja

tidak

saja

dinilai dari segi biaya pencegahannya, tetapi juga dari segi manusianya.

|

45

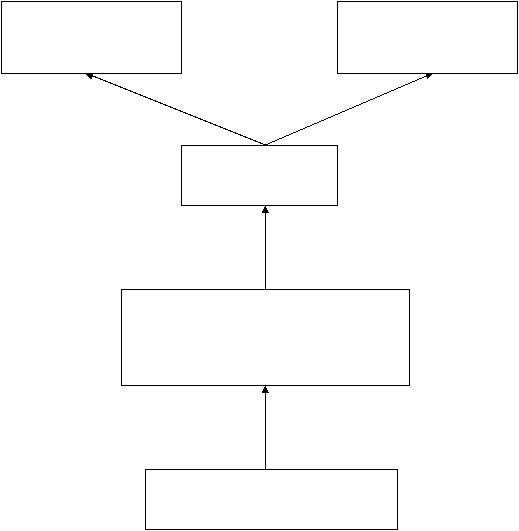

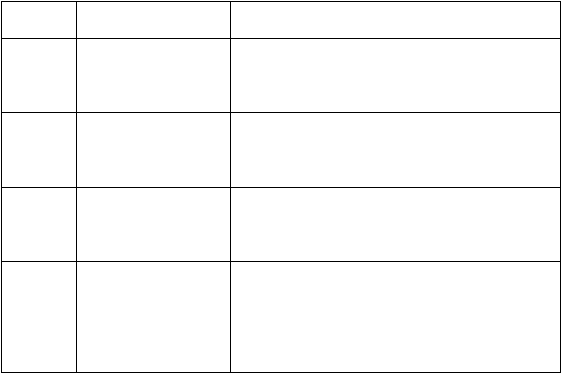

2.3.1 Akar Kecelakaan Kerja

KERUGIAN MATERI

KERUGIAN TENAGA

KERJA

KECELAKAAN

•

PERBUATAN TIDAK SELAMAT

•

KEADAAN TIDAK SELAMAT

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Diagram 2.1. Manajemen : Akar Kecelakaan Kerja

|

|

46

Adapun yang termasuk didalam perbuatan tidak selamat dan keadaan tidak

selamat, masing-masing unsurnya adalah sebagai berikut :

A. Perbuatan tidak selamat / berbahaya ditekankan kepada unsur manusia :

1. Kegiatan tidak sah

2. Kegiatan dengan kecepatan yang berbahaya

3. Tidak memanfaatkan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja

4. Salah penggunaan perlengkapan atau penggunaan alat perlengkapan yang

tidak tepat

5. Pemuatan, penempatan, pencampuran, penyatuan yang tidak selamat

6. Mengambil kedudukan atau sikap yang tidak selamat

7. Bekerja pada peralatan yang bergerak atau yang perlengkapannya berbahaya

8. Mengganggu, mengejek, menyalahgunakan, dan mengejutkan

9. Tidak memakai pakaian keamanan atau pelindung badan

B. Keadaan tidak selamat / berbahaya ditekankan pada unsur lingkungan

1. Perlindungan yang kurang memadai

2. Tanpa pelindung

3. Keadaan yang rusak

misalnya kasar, tajam, licin, ambruk, berkarat, longgar,

bengkok

4. Rancangan

atau

konstruksi

yang

tidak

selamat

(Unsafe

design

or

constraction)

|

|

47

5. Penyusunan, penimbunan, penyimpanan,

gang, pintu, keluar, tata

ruang,

rancangan, muatan yang berlebihan, penjajaran yang berbahaya

6. Penerangan yang kurang selamat

7. Peredaran udara yang tidak selamat

8. Pakaian atau perlengkapan yang kurang selamat

2.4 Pengukuran Kinerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

American National Standard Instirute (ANSI) menerbitkan metode standar untuk

mengukur kinerja dengan menggunakan ratio kekerapan cidera (injury frequency

rate) dan ratio keparahan cidera (injury severity rate).

Kedua angka ini membandingkan jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah hari

hilang

karena

kecelakaan

dengan

jumlah

jam orang

bekerja.

Kedua

ratio

ini

distandarisasi sehingga tidak dipengaruhi jumlah tenaga kerja yang bekerja

diperusahaan. Dengan demikian kinerja yang diukur dengan ratio ini dapat

diperbandingkan. Dengan menggunakan ratio ini kinerja perusahaan untuk kurun

waktu yang berbeda bisa pula dibandingkan.

2.4.1 Ratio Kekerapan Cidera

Menurut standar ANSI, ratio kekerapan cidera adalah jumlah cidera yang

menyebabkan

tidak

bisa

bekerja

per

sejuta orang

pekerja,

dengan

rumus

sebagai

berikut :

|

48

Ratio kekerapan cidera = Jumlah kecelakaan x 1.000.000

Jumlah man-hours kerja

2.4.2 Ratio Keparahan Cidera

Sedangkan ratio keparan cidera adalah jumlah hari kerja yang hilang per sejuta

jam pekerja dengan rumus sebagai berikut :

Ratio keparahan cidera = Hari kerja yang hilang x 1.000.000

Jumlah Man-Hours kerja

Yang dimaksud dengan

hari kerja yang hilang terdiri dari hari kerja yang aktual

yaitu jumlah hari kerja pekerja tidak dapat masuk bekerja karena cidera dan hari kerja

sebagai

nilai dari

beratnya cacat

tetap

yang

dibebankan

sebagai

hari

kerja

hilang.

Misalnya

standar ANSI

Tahun 1992 (tabel 2.1). Mati dinilai

dan dibebankan 6000

hari kerja. Demikian pula cacat tetap total. Cacat tetap sebagian dinilai sesuai dengan

berat

cacatnya

misalnya

kehilangan

tangan

dinilai

600 hari

kerja. Nilai

yang

dibebankan lebih besar dari kehilangan hari kerja yang sesungguhnya sebagai

kompensasi

turunnya

kemampuan

kerja karena

cacat tetapnya. Untuk menghitung

jumlah man-hours kerja yang digunakan dalam perhitungan ratio cidera adalah

jumlah total jam kerja karyawan dalam setahun

/

sebulan dikurangi jumlah absensi

pekerja dalam setahun / sebulan.

Memperhitungkan

hari

kerja

yang

hilang karena cidera akibat kerja, yang

sebenarnya

adalah

hari

seorang

pekerja

tidak

bisa

masuk

bekerja,

yang

|

49

diperhitungkan mulai shift hari berikutnya. Pada cacat anatomis atau cacat fungsi

digunakan

konversi

nilai

cacat

kedalam hari

kerja

yang

hilang

sesuai

tabel

2.1.

dibawah ini:

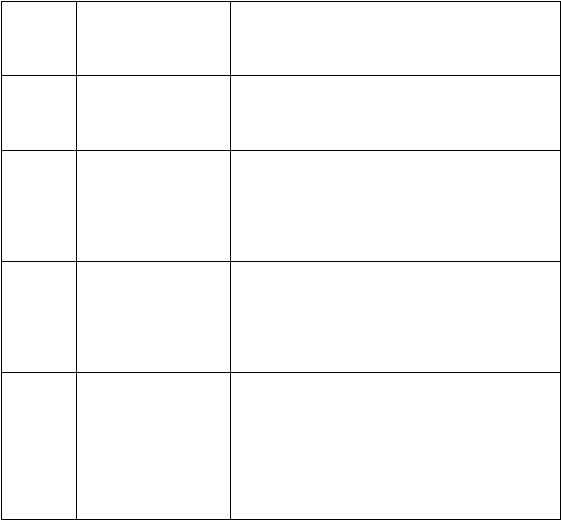

Tabel 2.1. Konversi Cacat Badan dan Hilang Hari Kerja

A. Kerugian Anggota badan Karena Cidera Atau Pembedahan

1. Tangan Dan Jari

Amputasi seluruh

atau sebagian tulang

Ibu Jari

Telunjuk

Jari Tengah

Jari manis

kelingking

Ruas Tulang

Ruas Tengah

Ruas Bawah

Bagian Telapak

Pergelangan = 3000

300

-

600

900

100

200

400

600

75

150

300

500

60

120

240

450

50

100

200

400

2. Jari Kaki

Jari Kaki

Ibu Jari

Jari Lain

Ujung

Ruas Tengah

Bagian Bawah

Bagian Telapak

Pergelangan : 2000

150

-

300

600

35

75

150

350

|

50

3. Lengan

Tiap bagian dari pergelangan sampai siku

: 3600

Tiap bagian siku sampai sendi bahu

: 4500

4. Tungkai

Tiap bagian dari atas mata kaki sampai lutut

: 3000

Tiap bagian dari atas lutut sampai pangkal paha

: 4500

B. Kehilangan Fungsi

Satu mata

: 1800

Dua mata

: 6000

Satu telinga tidak berfungsi

: 600

Dua telinga tidak berfungsi

: 3000

Lumpuh total

: 6000

Meninggal dunia

: 6000

C. Lumpuh Total Atau Meninggal

Lumpuh total menetap

: 6000

Meninggal

: 6000

|

|

51

2.5 Kalisifikasi Kecelakaan Kerja

Klasifikasi

kecelakaan kerja

menurut Organisasi

Perburuhan

Internasional

tahun

1962 adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan :

a. Terjatuh

b. Tertimpa benda jatuh

c. Tertumbuk benda-benda, terkecuali benda jatuh

d. Terjepit oleh benda

e. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan

f.

Pengaruh suhu tinggi

g. Tekanan arus pendek

h. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi

i.

Jenis-jenis

lain, termasuk kecelakaan-kecelakaan yang data-datanya tidak

cukup atau kecelakaan-kecelakaan lain yang belum masuk kalsifikasi tersebut.

2.

Klasifikasi menurut penyebab:

a. Mesin

i.

Pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik

ii. Mesin Penyalur (transmisi)

iii.

Mesin-mesin pengolah kayu

iv.

Mesin-mesin pertanian

v. Mesin-mesin pertambangan

vi.

Mesin-mesin lain yang tidak termasuk klasifikasi tersebut

|

|

52

b. Alat-alat dan alat angkat

i.

Mesin angkat dan peralatannya

ii.

Alat angkutan diatas rel

iii.

Alat angkutan lain yang beroda, terkecuali kereta api

iv.

Alat angkutan udara

v. Mesin-mesin pertanian

vi.

Mesin-mesin pertambangan

c. Peralatan lain

i.

Bejana bertekanan

ii. Dapur pembakar dan pemanas

iii.

Instalasi pendingin

iv.

Instalasi listrik, termasuk motor listrik

v. Alat-lata listrik (tangan)

vi.

Alat-alat kerja dan perlengkapannya

vii. Tangga

d. Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi

i.

Bahan peledak

ii.

Debu, gas, cairan dan zat-zat kimia, terkecuali bahan peledak

iii.

Benda-benda melayang

iv.

Radiasi

v. Bahan-bahan dan zat-zat lain yang belum termasuk golongan tersebut

|

|

53

e. Lingkungan kerja

i.

Diluar ruangan

ii.

Didalam bangunan

iii.

Dibawah tanah

f.

Penyebab-penyebab lain yang belum termasuk golongan-golongan diatas:

i.

Hewan

ii. Penyebab lain.

3.

Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan

a. Patah tulang

b. Dislokasi/ keseleo

c. Regang otot/ urat

d. Memar dan luka dalam

e. Amputasi

f.

Luka-luka lain

g. Luka dipermukaan

h. Gegar dan remuk

i.

Luka bakar

j.

Keracunan-keracunan mendadak (akut)

k. Akibat cuaca

l.

Mati lemas

m.

Pengaruh arus listrik

n. Pengaruh radiasi

|

|

54

o. Luka-luka yang banyak dan berlainan sifatnya

p. Lain-lain

4.

Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka ditubuh

a. Kepala

b. Leher

c. Badan

d. Anggota atas

e. Anggota bawah

f.

Banyak tempat

g. Kelainan umum

h.

2.6 Beberapa Prinsip Pencegahan kecelakaan

2.6.1 Perencanaan

Perencanaan yang baik penting sekali artinya

untuk keselamatan

kerja

produksi.

Apabila suatu pabrik baru akan dibangun atau pabrik yang sudah ada ingin diperbaiki,

maka dalam tingkat perencanaan harus diperhatikan mengenai keselamatan kerja dan

produksi, misalnya ruangannya, fasilitas untuk penimbunan dan pengambilan barang-

barang dan alat-alat,

lantai-lantai, penerangan, pemanasan,

ventilasi, lift, ketel uap,

listrik, mesin-mesin, fasilitas perawatan, perbaikan dan usaha pencegahan kebakaran.

Penting

sekali

bahwa

masalah

keselamatan

kerja

timbul

dalam pemikiran

pada

waktu perencanaan dan bukan pada waktu pabrik sudah selesai dibangun. Jadi harus

|

|

55

selalu

diikutsertakan ahli keselamatan

kerja

mulai dari perencanaan

sampai selesai

pekerjaan.

Sebaiknya rencana pembuatan dan perbaikan pabrik disampaikan terlebih dahulu

kepada pengawas keselamatan kerja setempat untuk mendapatkan tanggapan dan

saran-saran. Hal

ini penting untuk

usaha pencegahan kecelakaan. Perencanaan

yang

baik sangat menguntungkan baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi

keselamatan kerja.

Ada beberapa

prinsip

manajemen pabrik yang

dapat diikuti dalam perencanaan

keselamatan kerja dan efisiensi produksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Usahakan seminimal mungkin pengaturan barang yang dilakukan dengan

pekerjaan tangan.

2. Penyediaan tangga-tangga, paltform, gang-gang dan

lantai-lantai yang aman

untuk dilalui pekerja.

3. Penyediaan ruangan yang cukup untuk penempatan mesin-mesin dan alat-alat.

4. Penyediaan jalan masuk yang aman ketempat-tempat kerja.

5. Penyediaan tenaga

untuk perawatan dan pemeliharaan

yang mengetahui

tentang keselamatan kerja.

6. Penyediaan fasilitas angkutan-angkutan yang aman.

7. Penyediaan sarana

yang cukup baik untuk jalan-jalan atau pintu-pintu keluar

bila terjadi kebakaran.

8. Memungkinkan untuk perluasan

9. Penyekatan terhadap proses yang berbahaya.

|

|

56

10. Sedapat mungkin harus diusahakan pembelian mesin-mesin dengan peralatan

pengaman yang sudah langsung terpasang.

2.6.2 Penataan Ruangan Yang Baik Dan Penjagaan Kebersihan

Penataan

seluruh

ruangan

pabrik

dan penjagaan

kebersihan

merupakan

faktor

penting dalam

usaha peningkatan keselamatan kerja. Apabila tersedia tempat khusus

untuk keperluan masing-masing barang dan peralatan dan masing-masing berada

pada tempatnya yang tertentu, kecelakaan-kecelakaan mungkin dapat dihindari.

Penataan

secara

teratur akan dapat mencegah benturan-benturan

dan

tersandung

serta memperlancar usaha untuk berlari keluar ruangan apabila timbul bahaya. Jalur-

jalur jalan harus diberi tanda dengan jelas dan tidak boleh dipergunakan untuk tempat

penyimpanan barang-barang. Penataan yang teratur berarti pula bahan dan barang-

barang harus disimpan dalam ruangan khusus sesuai keperluannya.

Suatu aspek kebersihan dan penataan yang baik adalah pemeriksaan secara teratur

dan

membuang

alat-alat

yang

sudah

rusak.

Penataan

ruangan

yang baik dan

penjagaan kebersihan, tidak hanya bertujuan untuk mencegah kecelakaan, tetapi juga

penting untuk pengaruh psikologis. Hal ini dapat menyebabkan pekerja akan bekerja

dengan

tenang

dan

hati-hati,

sebaliknya

jika ruangna kotor dan tidak teratur dapat

menyebabkan kecelakaan kerja.

|

|

57

2.6.3 Kacamata Pengaman

Yang paling sulit dalam usaha pencegahan kecelakaan adalah masalah pencegahan

kecelakaan mata. Orang biasa memakai kacamata dengan resep dokter, biasanya

menolak memakai kacamata pengaman karena dianggap mengganggu dan

menyebabkan tidak enak. Kini penyediaan kacamata pengaman yang memuaskan

sudah semakin meningkat. Namun demikian tidak cukup dengan hanya menyediakan

kacamata pengaman yang baik saja, tetapi penting pula dalam hal mengusahakan agar

pekerja bersedia memakainya. Hal ini dapat dilakukan dengan disiplin dan

pendidikan. Pekerja

yang

berfikir bahwa kecelakaan

mata

merupakan

suatu

resiko

besar,

akan bersedia

memakai

kacamata

pengaman

dengan

kesadaran

sendiri,

sedangkan mereka yang menganggap ringan terhadap bahaya tersebut akan

melalaikan pemakainya.

2.6.4 Sepatu Keselamatan Kerja

Sepatu keselamatan kerja harus dapat melindungi kaki dari bahaya kejatuhan

benda

pada

kaki,

palu,

benda

cair

yang

panas,

cairan

asam dan

lain-lain.

Sepatu

keselamatan kerja

yang baik dan

memenuhi syarat

yang dapat

melindungi terhadap

bahaya tekanan, harus memakai pelindung baja pada ujung sepatu dan sol baja.

Sepatu

macam

ini penting untuk

mencegah

bahaya

keselamatan

bagi

pekerja

bangunan dimana banyak terdapat paku-paku dan benda-benda lainnya yang dapat

terinjak dan tersentuh kaki. Sepatu keselamatan juga berguna

untuk mencegah

|

|

58

kecelakaan terpleset akibat banda cair karena memiliki lapisan karet yang tebal atau

biasa disebut sepatu Boots.

2.6.5 Sarung Tangan Pengaman

Sarung tangan pengaman harus diberikan kepada pekerja-pekerja dengan

pertimbangan

untuk

mencagah

bahaya. Macamnya

sarung

tangan

yang

dipakai

tergantung pada bahaya yang harus dicegah misalnya bagi pekerja yang pekerjaannya

memebuat

lubang,

memotong,

mengerjakan

zat kimia yang berbahaya, pekerjaan

listrik, dan lain-lain.

2.6.6 Perlindungan Paru-paru

Perlindungan paru-paru diperlukan ditempat-tempat kerja yang terdapat zat-zat

berbahaya

atau

kelainan

oksigen dalam udara.

Zat-zat

yang

berbahaya

itu

memungkinkan dalam bentuk gas, uap, kabut atau debu dan kelainan oksigen dalam

udara yang berada dalam tempat kerja yang ventilasinya tidak baik misalnya tangki-

tangki atau peti besar.

Zat-zat

yang berbahaya dapat pula berupa racun, korosi atau

zat yang merangsang yang dapat menyebabkan kelainan-kelainan pada kondisi paru-

paru

yang dikenal sebagai Pneumoconiosis. Pada

umumnya Pneumoconiosis adalah

Siliconsis yang disebabkan debu silica. Pemakaian respirator dan masker termasuk

dalam bidang

keselamatan

kerja.

Beberapa

negara

menganggap

masalah

gas

merupakan sumber bahaya kecelakaan.

|

|

59

2.6.7 Peringatan Dan Tanda-tanda (Display)

Peringatan

atau

tanda-tanda

dapat

disediakan untuk

bermacam-macam tujuan

misalnya pemberian instruksi, peringatan-peringatan bahaya, atau informasi secara

umum.

Peringatan

dan

tanda-tanda

tidak boleh

dianggap

sebagai

pengganti

untuk

usaha pengamanan, tetapi hanya untuk membantu usaha tersebut.

Larangan

merokok adalah

salah satu

contoh

yang

umum dipakai

sebagai

tanda

peringatan,

untuk

mengingatkan

nahaya

kebakaran. Peringatan lainnya yang umum

dipakai adalah larangan membuka klep yang

terkunci atau larangan

melayani saklar

sewaktu dilakukan pekerjaan perbaikan atau perawatan. Dan sejumlah tanda

peringatan

lainnya

dipakai

untuk

lalu

lintas

dipabrik. Tanda-tanda penjelasan

disediakan untuk menyatakan dimana letak pintu-pintu bahaya, pos-pos pertolongan

pertama waktu terjadi kecelakaan dan lain-lain.

Display adalah suatu ungkapan yang digunakan pada semua metode penyampaian

informasi

secara tidak langsung. Misalnya pemberitahuan bahaya panas pada mesin

dengan

menggunakan

gambar

yang

bertuliskan

“bahaya

panas,

jangan

dipegang”,

akan

membantu

pekerja

untuk

menghindari mesin tersebut. Display juga dapat

menggunakan media visual, seperti lampu denga warna-warna tertentu yang dapat

mewakili

tanda

peringatan

tertentu. Contohnya

warna

merah

dapat

mewakili

tanda

bahaya, artinya tempat atau mesin dengan lampu merah merupakan tempat yang

berbahaya jadi harus hati-hati apabila berada

atau

menyentuh

tempat tersebut. Dan

juga warna lainnya yang dapat digunakan.

|

60

Dengan display ini diharapakan para pekerja dapat mengetahui tanda-tanda

peringatan yang diberikan sehingga dapat lebih berhati-hati, dan dapat mecegah

terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan.

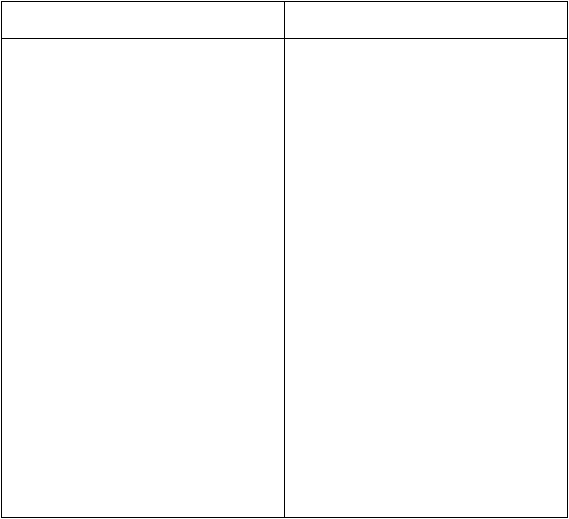

Tabel 2.2 Pemilihan Jenis Display

Gunakan Penyajian Suara Jika :

Gunakan Penayjian Visula Jika:

1.

Pesan sederhana

2.

Pesan pendek

3.

Pesan

tidak akan

dikaitkan

lagi

pada

masa yang akan datang

4.

Pesan berhubungan dengan kejadian

dalam waktu tertentu

5.

Pesan memberikan tindakan segera

6.

Sistem

visual

dari

orang

tersebut

sudah terlalu sibuk

7.

Lokasi penerimaan terlalu terang atau

gelap sehingga diperlukan adapatasi

8.

Pekerjaan dari orang tersebut selalu

berpindah-pindah

1.

Pesan rumit

2. Pesan panjang

3. Pesan akan diperlukan lagi pada masa

yang akan datang

4. Pesan

berhubungan

dengan

lokasi

pada suatu daerah

5. Pesan tidak

membutuhkan

tindakan

segera

6. Sistem audio (pendengaran) dari orang

tersebut sudah terlalu sibuk

7. Lokasi penerimaan terlalu sibuk

8. Pekerjaan

orang

tersebut

selalu

tetap

pada satu tempat.

|

|

61

2.7 Kondisi Lingkungan Kerja Fisik

Manusia sebagai seoarnag pekerja pekerja tidak luput dari kekurangan, dalam

arti kata segala kemampuannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut bisa datang dari dirinya sendiri (intern) atau

mungkin dari pengaruh

luar (extern). Salah satu faktor yang berasal dari laur adalah kondisi lingkunag kerja

yaitu semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja, seperti: temperatur,

kebisingan, pencahayaan, sirkulasi udara, bau-bauan, dan

lain-lain –

yang dalam hal

ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil kerja manusia tersebut.

2.7.1 Penerangan (Lighting)

Penerangan penting sekali sebagai suatu faktor keselamatan kerja dalam

lingkungan kerja. Beberapa hasil penyelidikan menunjukan bahwa penerangan yang

baik dapat mengurangi kecelakan dan meningkatkan

produksi

dan

efisiensi

kerja.

Kecelakaan dapat

pula

disebabkan oleh

faktor

kelelahan, penerangan

yang

baik

merupakan suatu usaha pencegahan kecelakaan.

Apabila dalam suatu ruangan kerjaterdapat banayk pekerja, penting sekali untuk

memebri penerangan pada tempat-tempat

yang gelap seperti gang-gang, tangga-

tangga dan jalur-jalur keluar. Dalam prakteknya hal ini memang merupakan masalah

yang sulit. Biasanya digunakan penerangan

dengan

lampu-lampu

darurat

yang

mendapat aliran khusus dari generator kecil terpisah dari aliran listrik umum, tetapi

tidak semua perusahaan dapat melaksanakan sistem ini.

|

|

62

Pencahayaan sangat mempengaruhi manusia untuk melihat suatu objek secara

jelas, cepat, tanpa menimbulkan kesalahan.

Kemampuan mata untuk dapat melihat objek dengan jelas ditentukan oleh ukuran

objek, derajat kontras, lumenensi dan lamanya melihat. Derajat kontras adalah

perbedaan derajat terang relatif antara objek dengan lingkungan sekitarnya.

Lumenensi artinya banyaknya berkas cahaya perunit area yang dipantulkan atau

dipancarkan dari permukaan suatu objek.

Efektifitas mata dalam melihat suatu objek ditentukan oleh

letak

sumber cahaya.

Sebaiknya mata tidak langsung menerima cahaya dari sumbernya (akan menyebakan

silau), tetapi cahaya tersebut harus terpantul dari objek yang ingin dilihat.

Cahaya

adalah

energi

yang

dipancarkan

dan

mampu

merangsang retina

dan

menghasilakn sebuah visual. Cahay datang dari dua sumber yaitu:

1. Dari sumber panas misalnya : matahari dan api

2. Dari sumber dingin yaitu objek yang memantulkan cahaya.

cahaya yang dipantulakn dari objek mempunyai 3 karakteristik :

1. Panjang gelombang dominan yang memungkinkan kita mengenali warna dari

cahaya misalnya : kuning, biru, dan lain-lain.

2. Luminance (Terangnya cahaya)

3. Saturation

(Jenuhnya

cahaya)

adalah

derajat

perbedaan

cahaya

dari

warna

abu-abu.

Lampu dengan watt yang sama tidak memebrikan derajat terangan yang sama.

Lampu bohlam

dengan daya

100

W

bisa

memberikan

lumen

(derajat terang)

yang

|

63

lebih rendah dibanding dengan lampu neon. Karena itu, yang harus dipertimbangkan

juga nilai lumen dan daya listrik yang diperlukan.

Bennet, Chitangia, dan Pangrekar (1977)

menemukan

bahwa

terang sumber

cahaya

tidak berhubungan secara

linear dengan

kecepatan penyelesaian

tugas. Ada

batas tertentu dimana penambahan terang sumber cahaya tidak lagi membantu

penyelesaian tugas.

Ross (1978)

menambahkan,

meningkatkan

iluminasi

lebih

dari

500

lx

(50

fc)

hanya

meningkatkan

sedikit performans kerja.

Hal

lain

yang

perlu

diperhatikan adalah bekerja ditempat yang terlalu terang justru menyilaukan mata dan

berakibat buruk pada jangka panjang.

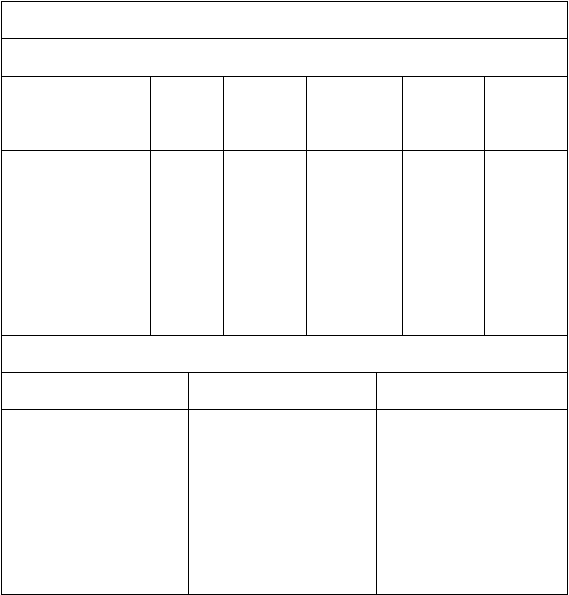

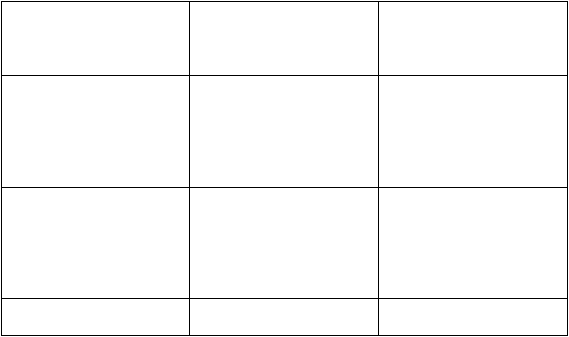

Tabel 2.3 Tingkat Pencahayaan Yang Disarankan Oleh IESNA

Kategori

Terang lux (fc)

Jenis Aktivitas

A

20-30-50

(2-3-5)

Tempat publik dengan lingkungan yang gelap

B

50-75-100

(5-7,5-10)

Daerah untuk kunjungan singkat

C

100-150-200

(10-15-20)

Area kerja dimana pandangan mata tidak penting

D

200-300-500

(20-30-50)

Pekerjaan

visual dengan keadaan kontras

tinggi

dan

ukuran

besar

:

membaca,

mengetik,

pemeriksaan, dan perakitan kasar

|

64

E

500-750-1000

(50-75-100)

Pekerjaan visual dengan kontras medium dan

ukuran kecil

F

1000-1500-2000

(100-150-200)

Pekerjaan

visual

dengan

kontras

rendah

dan

ukuran sangat kecil

G

2000-3000-5000

(20-30-50)

Pekerjaan

visual

dengan

kontras

rendah

dan

ukuran yang sangat kecil dan dalam waktu lama

: inspeksi yang sulit, perakitan yang rumit

H

5000-7500-10000

(500-750-1000)

Pekerjaan

yang

sangat

lama dan

membutuhkan

pandangan

yang eksak

:

perakitan dan inspeksi

yang super sulit

I

10000-15000-20000

(1000-1500-2000)

Pekerjaan

yang

membutuhkan

pandangan

mata

khusus pada kontras yang sangat rendah dan

ukuran yang sangat kecil : ruang operasi gawat

darurat

2.7.2 Temperatur

Dalam keadaan

normal,

tiap

anggota

tubuh

manusia

mempunyai

temperatur

yang berbeda-beda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk memepertahankan keadaan

normal ini dengan

sesuatu sistem tubuh yang sangat sempurna sehingga dapat

menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi diluar tubuhnya. Tetapi

|

|

65

kemampuan manusia untuk meneysuaikan diri inipun ada batasnya, yaitu bahwa

tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika

perubahan temperatur luar tubuh ini tidak melebihi dari 20% untuk kondisi panas dan

35% untuk kondisi dingin, semuanya dari keadaan normal tubuh (Sutalaksana, 1979,

h.81)

Penyesuaian diri dilakukan dengan konveksi, radiasi, dan penguapan. Dalam

keadaan dingin, tubuh manusia akan kehilangan

panas tubuh

melalui konveksi

dan

radiasi serta sebagian kecil melalui penguapan. Dalam keadaan panas, tubuh manusia

akan menerima konveksi dan radiasi yang jauh lebih besar dari penguapan yang

dilakukan tubuh. Ini menyebabkan temperatur tubuh ikut naik sebanding dengan

makin tingginya temperatur uadar. Temperatur yang terlampau dingin akan

mengakibatkan gairah kerja menurun, sedangkan temperatur udara yang panas akan

mempercepat kelellahan tubuh dan pekerja akan cenderaung lebih banyak melakukan

kesalahan. Kondisi optimum untuk manusia sekitar 24-27°C.

Kebanyakan orang tidak menyadari tentang kondisi suasana nyaman didalam

ruangan. Hanya bila kondisi itu menyimpang dari batas kenyamanan, kita akan

mengalami

ketidaknyamanan.

Perasaan tidak

nyaman

dapat

bervariasi

dari

menggangu

sampai

pada

kesakitan,

bergantung

pada

derajat

usikan

dari

pengatur

suhu. Rasa tak nyaman penting secara biologis, karena ia menyebabkan orang

mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan keseimbangan suhu. Manusia

dapat menghindari rasa tak nyaman dengan jalan mengenakan pakaian yang sesuai

atau dengan menciptakan lingkungan nyaman dengan menerapkan teknologinya,

|

|

66

Penyimpangan dari batas kenyamanan suhu menyebabkan perubahan fungsional

yang meluas. Terlalu panas dapat menyebabkan perasaan cepat capai dan lelah yang

mengurangi kesediaan untuk berprestasi dan meningkatkan frekuensi kesalahan.

Hambatan

atas

kejadian

ini

mengurangi

laju

produksi

panas

didalam badan.

Sebaliknya jika terlalu dingin membuahkan rasa ngantuk dan mengurangi daya atensi,

yang berpengaruh negatif terutama pada kerja mental.

Menurut

penyelidikan

untuk

berbagai tingkat

temperatur

akan

memberikan

pengaruh yang berbeda-beda seperti berikut:

•

±

49°

C

:

Temperatur

yang dapat

ditahan

sekitar

1

jam,

tetapi jauh

diatas

tingkat kemampuan fisik dan mental.

•

±

30° C : Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung

untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan, timbul kelelahan fisik.

•

± 24° C : Kondisi optimum.

•

± 10° C : Kecelakaan fisik yang ekstrim mulai muncul.

Kombinasi dari kerja dan temperatur lingkungan kerja dapat menyebabkan sebuah

peningkatan

dalam penyimpangan

panas

dalam tubuh,

yang

akhirnya

dapat

menghasilkan kondisi resiko yang serius pada kesehatan pekerja, dan penurunan

produktivitas pekerja.

Pekerja

pada lingkungan kerja

yang

dingin

dapat

melindungi

diri dengan beberapa

lapis pakaian tetapi kombinasi antara temperatur

yang

rendah

dengan pakaian dapat menyebabkan akibat negatif

pada

sistem motorik tubuh

manusia.

Lingkungan

dengan

temperatur

yang

dingin

sekali

dapat

mempengaruhi

|

|

67

kesehatan pekerja,

bagian

tangan,

lengan,

jari tangan serta

kaki

merupakan bagian

tubuh yang paling banyak terkena dampak temperatur yang dingin.

2.7.3 Sirkulasi Udara

Untuk menjaga agar udara disekitar tempat kerja tetap sehat dalam arti kata cukup

mengandung oksigen dan bebas dari zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan, harus

dipikirkan tentang sirkulasi udara yang baik, sehingga udara kotor bisa diganti

dengan udara segar dan bersih, dimana melalui jendela atau ventilasi inilah udara

bersih dan segar didalam ruangan bisa dijamin kesehatannya, karena akan terjadi

sirkulasi udara dengan sendirinya.

Sebagaimana kita ketahui, udara sekitar kita mengandung 21% oksigen, 78%

nitrogen, 0,03% karbondioksida dan 0,97% gas lainnya (campuran). Oksigen (O²)

merupakan

gas

yang sangat dibutuhkan oleh

mahlik

hidup terutama untuk

menjaga

kelangsungan

hidup

kita,

yaitu

proses

untuk metabolisme.

Udara

disekitar

kita

dikatakan kotor apabila kadar oksigen didalam

uadara tersebut telah berkurang dan

telah bercampur dengan gas-gas atau bau-bauan yang berbahay bagi kesehatan tubuh.

Kotornya

udara disekitar kita dapat dirasakan dengan sesaknya pernafasan kita, dan

ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama, karena akan mempengaruhi

kesehatan tubuh dan akan mempercepat proses kelelahan.

Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman disekitar tempat kerja.

Pada siang hari, dimana biasanya manusia melakukan sebagian besar dari

kegiatannya, pohon-pohon

merupakan penghasil oksigen

yang dibutuhkan oleh

|

|

68

pernafasan manusia. Dengan cukupnya oksigen disekitar kita, ditambah dengan

pengaruh

secara

psikologis

akibat

adanya tanaman-tanaman disekitar tempat kerja,

keduanya

akan

memberikan

kesejukan

dan kesegaran

pada

jasmani

manusia.

Rasa

sejuk dan segar selama bekerja akan sangat membantu untuk memeprcepat pemulihan

tubuh akibat lelah setelah bekerja (Sutaklaksana, 1979, h.84).

2.7.4 Kebisingan

Mengenai kebisingan

hingga

saat

ini belum ada perumusan yang tepat

mengenai

kebisingan

yang

melampaui batas, tetapi satu

ukuran

yang

telah disepakati bersama

menyatakan

bahwa

kekuatan

suara

berada

diatas 90 Decibels dianggap menggangu

pekerja. Kekuatan suara diatas 90 Decibels ini biasanya dapat disebabkan oleh suara-

suara mesin yang besar atau mesin yang tidak terawat dengan baik sehingga

menimbulakan suara diatas batas. Kebisingan yang melampaui batas menyebabkan:

1. Sulit berkomunikasi

2. Tidak dapat mendengar sinyal-sinyal peringatan

3. Salah pengertian

4. Kemungkinan hilangnya pendengaran secara permanen

5. Kelelahan, dan lain-lain.

Kebisingan dapat

didefinisikan

sebagai

bunyi

yang

tidak disukai, suara yang

menggangu. Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi yang bisa

menentukan tingkat gangguan terhadap

manusia, yaitu : lama, Intensitas, dan

frekuensi.

|

|

69

Bising yang keras dan berulang-ulang dapat menimbulkan hilang pendengaran

(hearing loss) sementara. Tetapi kalau rangsangan itu berjalan terus, bisa

mengakibatkan rusak pendengaran secara permanen, suatu kondisi yang disebut tuna

rungu.

Itulah akibat dari proses degenerasi

yang

lambat tapi berlanjut pada sel peka

suara dari telainga dalam.

Sumber

bising

yang bernada tinggi

lebih berbahaya

dari

pada yang dengan frekuensi rendah dan bising yang kadangkala lebih berbahaya dari

pada suara yang kontinu.

Bunyi terputus-putus (Non-continous) meliputi bunyi yang stabil (contoh : mesin

yang beroperasi untuk waktu yang singkat, bunyi kejatuhan barang dan bunyi

ledakan). Dlam kasus yang berat, bunyi ini juga memungkinkan terjadinya

kehilangan pendengaran. Hal yang perlu dipertibangkan juga intensitas bunyi,

spektrum kebisingan, frekuensi, dan lama paparan.

Telinga

manusia

kurang

sensitif

untuk frekuensi

dibawah

1000

Hz

dan

lebih

sensitif untuk frekuensi diatasnya. Karena itu, untuk suara dengan frekuensi rendah,

intensitasnya harus lebih besar dibanding dengan suara dengan frekuensi tinggi.

Kesimpulam umum mengenai kebisingan:

1.

Untuk dapat mempengaruhi kinerja memori

jangka

pendek (kegiatan

logika

sederhana), diperlukan

kebisingan yang lebih dari 95 dBA. Sedangkan

Weinstein menemukan bahwa pada tingkat kebisingan

68-70

dBA,

operator

mengalami

kesulitan

memahami

arti

dari

bacaan

(kegiatan ini

memerlukan

proses tata bahasa dan memori jangka pendek).

|

70

2. Kinerja dari tugas rutin

mungkin tidak akan

menampakkan pengaruh buruk

dari kebisingan, terkadang justru meningkat.

3.

Jika seorang operator harus bereaksi pada waktu

tertentu,

menerima sinyal

peringatan dan memerlukan pandangan yang baik untuk bekerja, maka bising

yang terus-menerus (>95 dBA) sedikit pengaruhnya.

4. Fungsi

penglihatan

seperti

:

perbedaan kontras,

kecepatan

gerak

mata,

dan

lain-lain, tidak berpengaruh.

5. Pengaruh buruk dari kebisingan umumnya berkaitan dengan tugas yang harus

dikerjakan terus-menerus tanpa henti dan tugas yang sulit yang memerlukan

pemikiran yang mendalam.

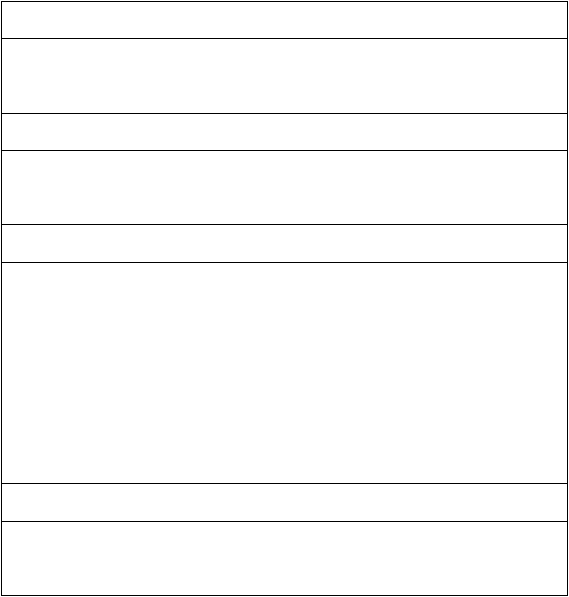

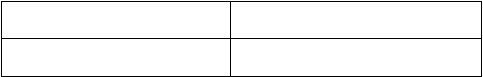

Tabel 2.4. Skala Intensitas Kebisingan (Sutalaksana, 1979, h.86)

Kriteria Pendengaran

Tingkat kebisingan

[dB(A)]

Ilustrasi

Memilukan

120

110

100

Halilintar, Meriam

Sanagt hiruk

90

80

Jalan hiruk pikuk

Perusahaan sangat gaduh

Peluit polosi

70

Jalan pada umumnya

|

71

Kuat

60

Radio

Kantor gaduh

Sedang

50

40

Kantor pada umumnya

Percakapan kuat

Rumah gaduh

Tenang]

30

20

Rumah tenang

Kantor perorangan

Auditorium

Percakapan

Sangat Tenang

10

0

Suara daun-daun

Berbisik

Batas dengar terendah

Tabel 2.5. Keterangan Waktu Yang Diijinkan Berdasarkan Intensitas suara

Intensitas Suara (dBA)

Waktu Yang Diijinkan (Jam)

80

32

85

16

90

8

95

4

100

2

105

1

|

72

110

0,5

115

0,25

2.7.5 Bau-Bauan

Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran

apalagi kalau bau-bauan tersebut sedemikan rupa sehingga dapat mengganggu

konsentrasi bekerja dan secara lebih bau-bauan

yang

terjadi

terus-menerus

bisa

mempengaruhi kepekaan penciuman.

Temperatur dan kelembaban merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi

kepekaan penciuman. Dan juga mempengaruhi tingkat ketajaman penciuman

seseorang.

Oleh

karena

itu

pemakaian

air

conditioning

merupakan

salah

satu cara

yang

bisa

digunakan

untuk

menghilangkan

bau-bauan

yang

dapat mengganggu

disekitar tempat kerja (Sutalaksana, 1979, h.87).

Pengendalian bau-bauan dilakukan dengan :

1. Penambahan bau-bauan baru kepada udara

yang berbau

untuk

merubah

zat

berbau menjadi zat lain yang kurang

merangsang. Percobaan harus diadakan

lebih

dahulu,

agar

penambahan

suatu zat baru tidak

berakibat lebih

memburukkan keadaan.

2. Proses menutupi (Masking

process) yang didasarkan atas kerja antagonistis

diantara dua

zat berbau. Kedua

zat

tersebut saling

menetralkan bau

masing-

|

|

73

masing. Misalnya bau karet dapat ditiadakan oleh paraffin atau minyak sedar,

sedangkan bau amoniak oleh ionone, dan lain-lain.

3.

Adsorpsi, absorpsi, kondensasi, dan proses-proses lainnya. Penggunaan

pancaran air, air pencuci dan

filter, kering atau basah,

tidak saja baik

untuk

menghilangkan

gas

dan

aerosol,

tetapi

juga bau-bauan. Jika air yang

digunakan, maka

yang dibersihkan hanya

gas-gas yang larut atau dapat

berkondensasi

dalam air.

Penyaringan kering

dengan

karbon

aktif

silika

mungkin

efektif

untuk

gas-gas

lainnya.

Untuk

efisiensi

tinggi,

volume

saringan mungkin dan kecepatan udara harus sebaik-baiknya.

4.

Pengubahan

kimiawi

dari

bau-bauan

meliputi penggunaan bahan oksidasi

sepertochlor dan persenyawaannya serta ozon. Zat-zat

yang dihasilkan

harus

tidak berbau. Oleh karena itu proses reaksi kimia memakan waktu, kecepatan

pengaliran udara keluar tidak boleh terlalu cepat.

5.

Air

conditioning adalah cara deodorasi

yang

baik

ditempat

kerja,

asalkan

dilaksanakan secara tepat.

2.8

Diagram Sebab Akibat

Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang

menunjukkan

hubungan antara

sebab

dan

akibat.

Berkaitan

dengan

pengendalian proses

statistical, diagram sebab

akibat

dipergunakan

untuk

menunjukkan faktor-faktor

penyebab

(sebab)

dan

karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor0faktor penyebab itu.

|

|

74

Diagram sebab akibat ini menunjukkan 5 faktor yang disebut sebagai sebabm dari

suatu akibat. Kelima faktor itu adalah man (manusia, tenaga kerja), method (metode),

material

(bahan),

machine

(mesin),

dan

environtment

(lingkungan).

Diagram ini

biasanya

disusun

berdasarkan

informasi

yang

didapatkan

dari

hasil

sumbang

saran

atau “Brainstorming”. Diagram sebab akibat ini sering juga disebut sebagai diagram

Tulang

Ikan

(Fishbone Diagram) karena bentuknya seperti

kerangka

ikan,

atau

diagram Ishikawa (Ishikawa’s diagram) karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof.

Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953.

Pada dasarnya diagram sebab akibat

dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan berikut :

1. Membantu mengidentifikasikan akar penyebab suatu maslah

2. Membantu Membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah

3. Membantu dalam penyelidikkan atau pencarian fakta lebih lanjut.

Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat:

1. Definisi masalah utama yang akan dicari penyebanya, tuliskan pada bagian

kepala ikan dari diagram

2. Pilih metode analisa untuk mencari kemungkinan penyebab masalah misalnya

metode brainstorming, inspeksi, wawancara, dan lain sebagainya.

3. Tuliskan faktor-faktor uatama yang mungkin menjadi penyebab dari masalah

pada bagian ujung tulang uatama. Faktor

utama

misalnya

: 4M (Man,

Machine, Material, Method), 4P (People, Prosedure, Policy, Place), 4S (Skill,

Surrounding, Supplier, System), atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

|

75

4. Tuliskan penyebab-penyebab masalah, yang mungkin, lebih terperinci pada

batang cabang tulang diagram.

5.

Kaji

kembali

setiap

penyebab

yang

telah tercantum, sepakati mana yang

terpenting

dan

benar-benar

penyebab yang

perlu

mendapatkan

penanganan

segera.

Manusia

Lingkungan

Material

Pengalaman

Pencahayaan

Penyimpanan

Pelatihan

Suhu

Pengangkutan

Kecelakaan

Kerja

Pembagian Kerja

Perawatan

Alat Potong

Metode

Mesin

Gambar 2.1 Sebab Akibat Kecelakaan Kerja

|