|

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1

Dasar Teori

Beton adalah campuran antara semen, agregat

halus, agregat kasar dan air yang

membentuk

masa

padat.

Jenis

beton

yang

dihasilkan

dalam

perencanaan ini

adalah

campuran beton normal

yaitu beton

yang mempunyai berat isi 2200 -

2500 kg/m³ dan

menggunakan

agregat alam

yang

dipecah

atau

tanpa dipecah

dan

tidak

menggunakan

bahan tambahan (SK. SNI T-15-1990-03, p1).

Salah

satu

bahan

utama penyusun

beton

adalah semen.

Semen

yang

biasa

digunakan adalah

semen

portland

yaitu

semen

hidrolik

yang

dihasilkan

dengan

menggiling klinker

yang

terdiri

dari

kalsium

silikat

hidrolik

dan

bahan

tambahan

berbentuk kalsium sulfat. Fungsi semen adalah untuk mempersatukan agregat kasar dan

agregat

halus

menjadi

satu

kesatuan yang

kuat

setelah

semen

berekasi dengan

air.

Berdasarkan fungsinya semen portland dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

a. Semen portland

tipe

I

adalah

semen portland

yang

umum digunakan tanpa

persyaratan khusus.

b. Semen

portland

tipe II

adalah

semen

portland

yang

dalam penggunaannya

memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang.

c. Semen

portland

tipe

III

adalah

semen portland

yang

dalam penggunaannya

memerlukan kekuatan awal yang tinggi.

d. Semen

portland

tipe

IV

adalah semen portland

yang dalam penggunaannya

memerlukan panas hidrasi yang rendah.

|

|

6

e. Semen

portland

tipe V

adalah

semen

portland

yang

dalam penggunaannya

memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat.

Bahan

penyusun

beton

lainnya adalah agregat.

Agregat

yang

digunakan

terdiri

dari

agregat halus

dan

agregat kasar.

Agregat

halus

adalah

pasir

alam

sebagai hasil

desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang mempunyai ukuran butir terbesar 4.75

mm sedangkan

agregat kasar adalah

kerikil

sebagai

hasil desintegrasi

alami

dari

batu

atau berupa batu pecah yang mempunyai ukuran butir terbesar antara 4.75 - 38 mm.

Di

Indonesia,

perancangan campuran

beton

didasarkan

pada

perancangan

campuran beton cara

Inggris (The

British

Mix

Design

Method) yang

tercantum dalam

Design of Normal Mixes, dikenal dengan DOE (Departement of Environment, Building

Research

Establishment

Britania).

Perancangan

dengan

cara

DOE

ini

dipakai

sebagai

standar perancangan beton normal Indonesia yang dimuat dalam buku Standar No. SK.

SNI. T-15-1990-03 dengan judul

Tata Cara

Pembuatan Rencana Campuran Beton

Normal.

|

7

2

2.2

Perhitungan Proporsi Beton

2.2.1

Kuat Tekan Rata-Rata Yang Ditargetkan

Kuat tekan beton

yang disyaratkan (f’

c

)

adalah kuat

tekan yang ditetapkan oleh

perencana struktur sedangkan kuat tekan beton yang ditargetkan (f’

cr

)

adalah kuat tekan

rata-rata yang diharapkan dapat tercapai dan nilainya lebih besar dari f’c

.

Langkah untuk menentukan kuat tekan rata-rata yang ditargetkan adalah sebagai

berikut:

a. Menentukan deviasi standar

Nilai standar deviasi diperoleh dari hasil uji tekan beton dengan menggunakan rumus

berikut:

N

?

(

f

c

-

f

cr

)

s

=

1

N

-

1

........................................................................(2.1)

Dimana:

s

=

deviasi standar

fc

=

kuat tekan masing-masing hasil uji (MPa)

f

cr

=

kuat tekan beton rata-rata (MPa)

N = jumlah hasil uji kuat tekan (minimum 30 benda uji)

Data hasil uji yang akan digunakan untuk menghitung standar deviasi harus:

•

Mewakili bahan-bahan, prosedur pengawasan mutu, dan kondisi produksi

yang

serupa dengan pekerjaan yang diusulkan.

•

Mewakili kuat tekan beton yang disyaratkan f’c yang

nilainya dalam batas ± 7

MPa dari nilai f’c

yang ditentukan.

•

Paling sedikit terdiri dari 30 hasil uji yang berurutan atau dua kelompok hasil uji

selama jangka waktu tidak kurang dari 45 hari.

|

8

•

Bila suatu produksi

beton

tidak

mempunyai 30

data

hasil

uji,

tetapi

hanya

ada

sebanyak

15

sampai 29

hasil

uji

berurutan, maka

nilai

standar deviasi

adalah

perkalian nilai deviasi standar

yang dihitung dari data

hasil uji tersebut dengan

faktor pengali dari Tabel 2.1.

•

Bila data

uji

lapangan

untuk

menghitung

nilai

deviasi

standar

kurang

dari

15,

maka kuat

tekan

rata-rata

yang ditargetkan f’

cr

harus

diambil tidak kurang dari

(f’c

+

12) Mpa.

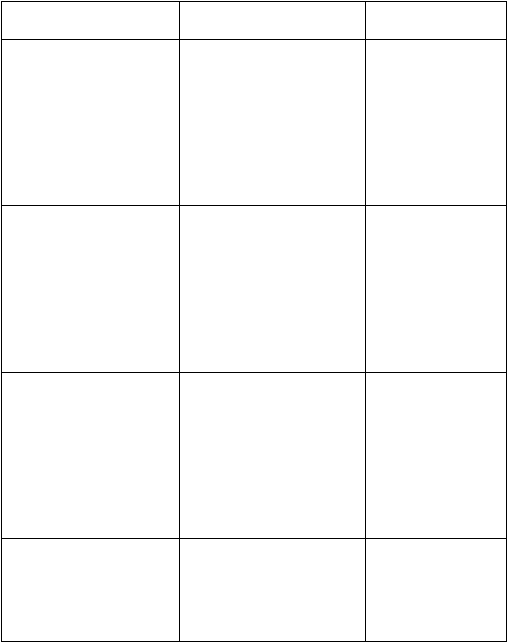

Tabel 2.1 Faktor Pengali Standar Deviasi

Jumlah Pengujian

Faktor Pengali

Deviasi Standar

15

20

25

30 atau lebih

1,16

1,08

1,03

1,00

Sumber: Tabel 1, SK.SNI.T-15-1990-03

b.

Menentukan Nilai Tambah (Margin)

Nilai tambah ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

M

=

k x s

....................................................................................(2.2)

Dimana:

M = nilai tambah (margin)

k

=tetapan statistik yang nilainya tergantung pada persentase hasil uji

yang lebih

rendah dari f’c

,

dalam hal ini diambil 5 % sehingga nilai k = 1,64

s =

deviasi standar

c. Menentukan Kuat Tekan Rata-Rata Yang Ditargetkan

Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan ditentukan dengan rumus berikut:

f’

cr

=

f’c

+

M

........................................................................(2.3)

f’

cr

=

f’c

+1,64 . s

........................................................................(2.4)

|

9

2.2.2

Nilai Faktor Air Semen

Faktor

air semen

adalah

angka

perbandingan

antara

berat

kadar

air bebas

dan

berat kadar semen dalam beton. Faktor air semen yang diperlukan untuk mencapai kuat

tekan rata-rata yang ditargetkan didasarkan pada:

a. Hubungan kuat tekan dan

faktor air semen yang diperoleh dari penelitian lapangan

sesuai dengan bahan dan kondisi pekerjaan yang diusulkan.

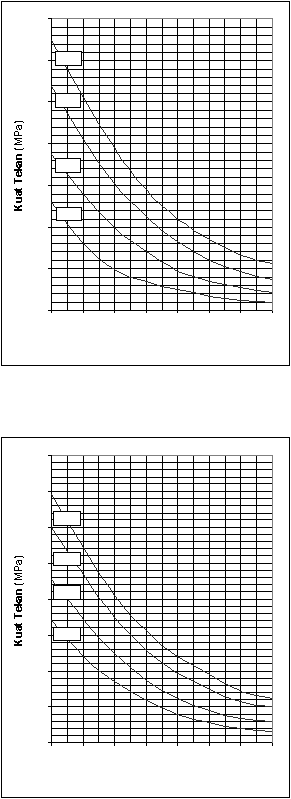

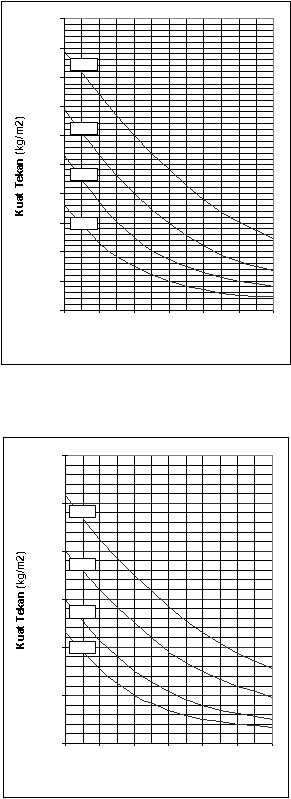

Bila tidak tersedia data hasil penelitian sebagai pedoman dapat dipergunakan Tabel

2.2 dan Gambar 2.1, Gambar 2.2, Gambar 2.3 atau Gambar 2.4.

b. Untuk

lingkungan khusus,

faktor air

semen

maksimum harus memenuhi ketentuan

SK.SNI Spesifikasi Beton Tahan Sulfat dan Beton Kedap Air

(Tabel 2.4 dan

Tabel 2. 5)

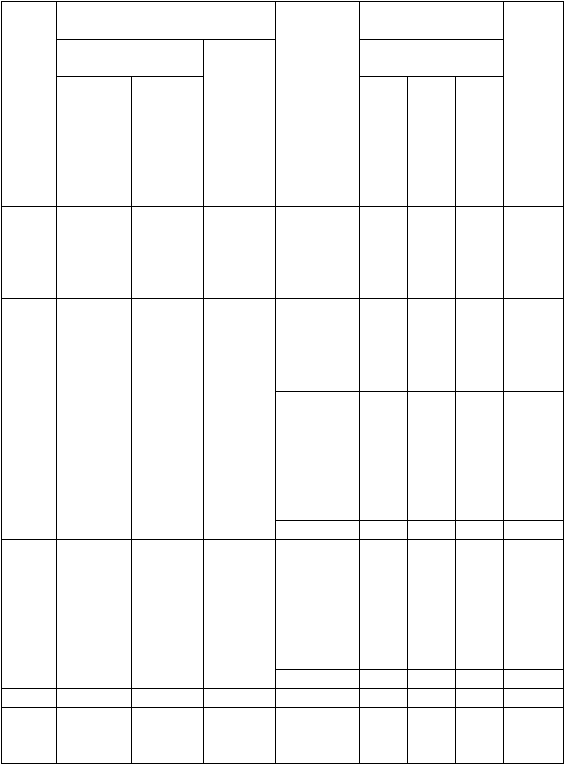

Tabel 2.2 Perkiraan Kuat Tekan (MPa) Beton Dengan Faktor Air Semen 0.5

Jenis Semen

Jenis Agregat Kasar

Kekuatan Tekan (MPa)

Umur (hari)

3

7

28

91

Bentuk benda

Uji

Semen Portland

tipe I atau

Semen tahan

sulfat tipe II,V

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

17

23

33

40

19

27

37

45

Silinder

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

20

28

40

48

23

32

45

54

Kubus

Semen Portland

tipe III

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

21

28

38

44

25

33

44

48

Silinder

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

21

31

46

53

30

40

53

60

Kubus

Sumber: Tabel 2, SK.SNI.T-15-1990-03

|

10

70

60

91 hr

50

28 hr

40

7

hr

30

3

hr

20

10

0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Faktor Air

Semen

Gambar 2.1 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Silinder

Dan Jenis Semen Tipe I / II / V (Sumber: Grafik 1, SK.SNI.T-15-1990-03)

80

70

91 hr

60

50

28 hr

7

hr

40

30

3

hr

20

10

0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Faktor Air

Semen

Gambar 2.2 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Silinder

Dan Jenis Semen Tipe III (Sumber: Grafik 1, SK.SNI.T-15-1990-03)

|

11

1000

900

800

91 hr

700

600

28 hr

500

400

7

hr

300

3

hr

200

100

0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Faktor Air Semen

Gambar 2.3 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Kubus

Dan Jenis Semen Tipe I / II / V (Sumber: Grafik 2, SK.SNI.T-15-1990-03)

1200

1000

91 hr

800

28 hr

600

7

hr

400

3

hr

200

0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Faktor Air Semen

Gambar 2.4 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Kubus

Dan Jenis Semen Tipe III (Sumber: Grafik 2, SK.SNI.T-15-1990-03)

|

|

12

Beton akan awet/tahan lama bila

mempunyai ketahanan terhadap pengaruh

cuaca,

zat-zat

kimia

dalam

air,

pengaruh reaksi

kimia

yang

terjadi

dalam

betonnya

sendiri, keausan (abrasi) dan berkemampuan menahan beban. Selain itu beton akan jauh

lebih

awet

bila

kedap air

atau permeabilitasnya

rendah, air

di

permukaan

beton

tidak

tembus

ke

dalam sehingga

tidak terjadi

reaksi

kimia

di

dalam

beton

karena

zat kimia

lebih reaktif bila

terjadi

larutan. Oleh karena

itu, perlu adanya perencanaan yang

lebih

teliti untuk kondisi beton pada lingkungan yang mengandung sulfat dan lingkungan yang

berhubungan dengan air.

|

13

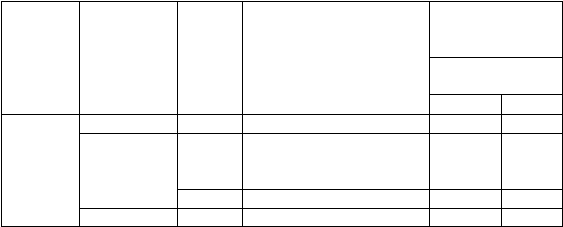

Tabel 2.3 Jumlah Semen Minimum Dan

Faktor Air Semen Maksimum

Pada

Lingkungan Umum

Jumlah Semen Minimum

per m³

Beton (kg)

Nilai Faktor Air

Semen maksimum

Beton di dalam ruang

Bangunan :

a.

keadaaan keliling

non-korosif

b.

keadaan keliling

korosif disebabkan

oleh kondensasi atau

uap air

275

325

0,60

0,52

Beton di luar ruangan

bangunan :

a.

tidak terlindung dari

hujan dan terik

matahari langsung

b. terlindung dari hujan

dan terik matahari

langsung

325

275

0,60

0,60

Beton yang masuk

ke dalam tanah :

a.

mengalami keadaan

basah dan kering

berganti-ganti

b. mendapat pengaruh

sulfat dan alkali dari

tanah

325

0,55

lihat Tabel 2.4

Beton yang kontinue

berhubungan :

a.

air tawar

b. air laut

lihat Tabel 2.5

Sumber: Tabel 3, SK.SNI.T-15-1990-03

|

14

Tabel 2.4 Jumlah Semen Minimum Dan Faktor Air Semen Maksimum Pada

Lingkungan Yang Mengandung Sulfat Dan Alkali

Kadar

Gang

guan

Sulfat

Konsentrasi

Sulfat

dalam

bentuk SO³

Tipe

Semen

Kandungan

Semen

Min (kg/m³)

Faktor

Air

Semen

Dalam Tanah

Sulfat

(SO³)

Dalam

Air

Tanah

(g/l)

Ukuran

Agregat

Maks (mm)

Total

SO³ (%)

SO³

dalam

Campur

an Air :

Tanah =

2

:

1

(g/l)

40

20

10

1

<

0.2

<

1.0

<

0.3

Tipe

1

dengan

atau

tanpa

Pozolan

(15-40 %)

80

300

350

0.50

2

0.2 - 0.5

1.0 - 1.9

0.3 - 1.2

Tipe

1

dengan

atau

tanpa

Pozolan

(15-40 %)

290

330

380

0.50

Tipe I +

Pozolan

(15-40 %)

atau

Semen

Portland

Pozolan

270

310

360

0.55

Tipe II / V

250

290

340

0.55

3

0.5 - 1

1.9 - 3.1

1.2 - 2.5

Tipe I +

Pozolan

(15-40 %)

atau

Semen

Portland

Pozolan

340

380

430

0.45

Tipe II / V

290

330

380

0.50

4

1.0 - 2.0

3.1 - 5.6

2.5 - 5.0

Tipe II / V

330

370

420

0.45

5

>

2.0

>

5.6

>

5.0

Tipe II / V

+ Lapisan

Pelindung

330

370

420

0.45

Sumber: SK.SNI.T-15-1990-03

|

15

Tabel 2.5 Jumlah Semen Minimum Dan Faktor Air Semen Maksimum Pada

Lingkungan Yang Berhubungan Dengan Air

Jenis

Beton

Kondisi

Lingkungan

Berhubunga

n dengan

Faktor

Air

Semen

Maks

Tipe Semen

Kandungan

Semen

Min (kg/m³)

Ukuran Agregat

Maks (mm)

40

20

Bertulang

atau

Pratekan

Air Tawar

0.50

Tipe I - V

280

300

Air Payau

0.45

Tipe I + pozolan (15-40

%) atau

semen portland

pozolan

340

380

0.50

Tipe II atau Tipe V

290

330

Air Laut

0.45

Tipe II atau Tipe V

330

370

Sumber: Tabel 5, SK.SNI.T-15-1990-03

2.2.3

Nilai Slump

Penggunaan beton dewasa ini sangat populer digunakan untuk bermacam-macam

konstruksi

seperti pembuatan plat

lantai, kolom, pondasi, bendungan dan

lain-lain. Di

dalam

pelaksanaan,

bagian-bagian

tersebut

mempunyai

tingkat

workability

yang

tidak

sama,

oleh

sebab

itu

adukan

beton

yang

lebih

encer

sering

digunakan

untuk berbagai

konstruksi yang mempunyai jarak tulangan atau jarak antara acuan cetakan yang sempit,

dengan

maksud agar adukan beton

mengisi seluruh cetakan dengan padat atas bantuan

alat

penggetar. Pada

kondisi

sebaliknya dapat

digunakan adukan

yang

lebih

kental.

Secara

umum

workability

beton

normal

dipengaruhi faktor

air

semen. Jika

faktor air

semen tinggi maka workability juga tinggi tetapi mutu beton berkurang, sedangkan bila

faktor

air semen

rendah

maka

workability

menjadi

rendah dengan

mutu

beton

bertambah.

Slump

adalah

ukuran kekentalan adukan beton

yang dinyatakan dalam

mm dan

ditentukan dengan menggunakan kerucut Abram. Slump ditetapkan sesuai dengan

|

|

16

kondisi pelaksanaan pekerjaan agar diperoleh beton yang mudah dituangkan, dipadatkan

dan diratakan

(Mulyono

2004,

p88).

Selain

itu

slump

juga

sering

digunakan sebagai

acuan dalam menentukan tingkat workability.

Besar nilai slump dalam perancangan dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

a. 0 – 10 mm (workability sangat rendah)

b. 10 – 30 mm (workability rendah)

c. 30 – 60 mm (workability sedang)

d. 60 – 180 mm (workability tinggi)

Dalam perancangan campuran beton, besar nilai slump perlu direncanakan

dengan

hati-hati karena

mempengaruhi mutu beton

juga kemudahan dalam pengerjaan

(workability).

Penentuan

nilai

slump

didasarkan

pada

pertimbangan pelaksanaan

pembuatan, cara pengangkutan, penuangan dan pemadatan beton.

2.2.4 Ukuran Agregat Maksimum

Ukuran agregat maksimum tidak boleh melebihi:

a. Seperlima jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan.

b. Sepertiga dari tebal pelat.

c. Tiga per empat dari jarak bersih minimum diantara batang-batang atau berkas-berkas

tulangan.

Ukuran agregat maksimum dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

a. Ukuran agregat maksimum 10 mm.

b. Ukuran agregat maksimum 20 mm.

c. Ukuran agregat maksimum 40 mm.

|

17

2.2.5

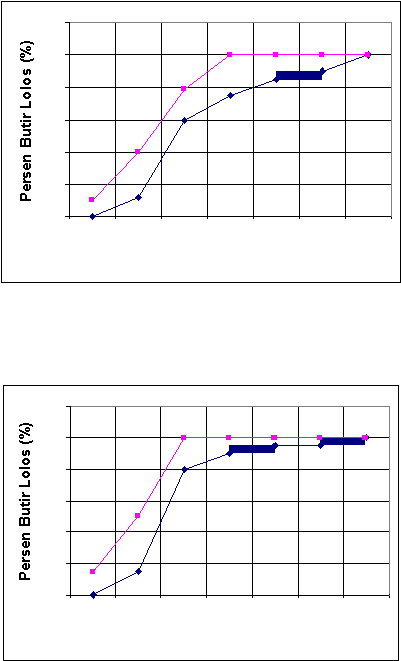

Daerah Gradasi Agregat Halus

SK.SNI.T-15-1990-03 memberikan syarat-syarat gradasi untuk agregat halus

yang

diadopsi dari

British

Standard

(BS

812).

Gradasi agregat halus

dikelompokkan

menjadi 4 daerah gradasi yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3 dan daerah 4.

120

100

80

60

95

100

100

90

70

60

40

34

30

20

20

10

15

0

0

5

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

Ukuran Saringan (mm)

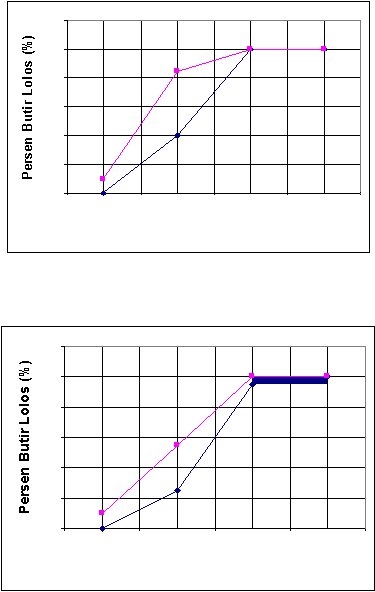

Gambar 2.5 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 1 (Sumber: Grafik 3,

SK.SNI.T-15-1990-03)

120

100

80

100

100

100

90

90

75

60

59

55

40

30

35

20

10

8

0

0

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

Ukuran Saringan (mm)

Gambar 2.6 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 2 (Sumber: Grafik 4,

SK.SNI.T-15-1990-03)

|

18

120

100

100

100

100

100

90

85

80

79

75

60

60

40

40

20

10

12

0

0

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

Ukuran Saringan (mm)

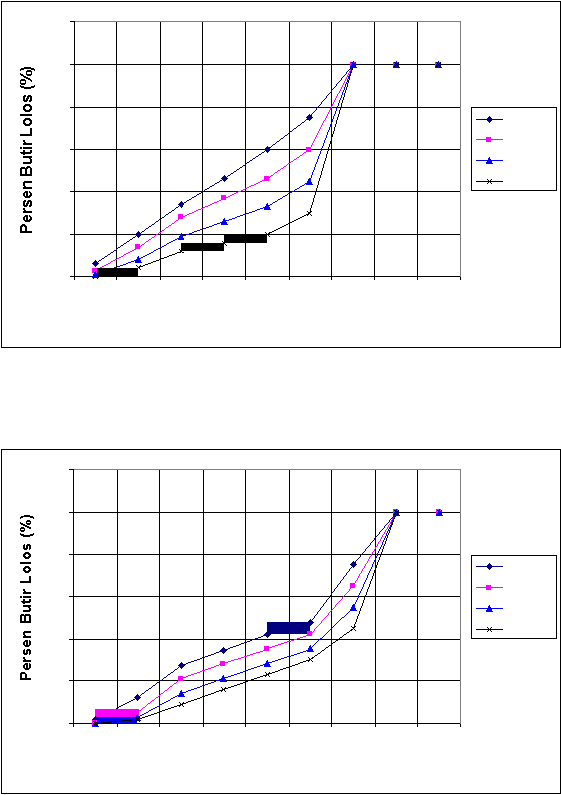

Gambar 2.7 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 3 (Sumber: Grafik 5,

SK.SNI.T-15-1990-03)

120

100

100

100

90

100

100

100

95

95

80

80

60

50

40

20

15

15

0

0

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

Ukuran Saringan (mm)

Gambar 2.8 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 4 (Sumber: Grafik 6,

SK.SNI.T-15-1990-03)

|

19

2.2.6

Daerah Gradasi Agregat Kasar

British Standard (BS 812) memberikan syarat-syarat daerah gradasi untuk

agregat kasar yang dikelompokkan menjadi 3 daerah gradasi yaitu gradasi agregat kasar

untuk

ukuran

agregat

maksimum

10

mm,

20

mm dan 40

mm.

Syarat

gradasi agregat

kasar ini digunakan sebagai panduan dalam pengujian kelayakan gradasi agregat kasar.

120

100

80

100

100

85

60

40

40

20

10

0

0

4,8

9,6

19,0

38,0

Ukuran Saringan

(mm)

Gambar 2.9 Kurva Gradasi Agregat Kasar Untuk Ukuran Agregat

Maksimum 10 mm (Sumber: BS 812)

120

100

100

100

95

80

60

55

40

25

20

10

0

0

4,8

9,6

19,0

38,0

Ukuran Saringan

(mm)

Gambar 2.10 Kurva Gradasi Agregat Kasar Untuk Ukuran Agregat

Maksimum 20 mm (Sumber: BS 812)

|

20

120

100

100

95

80

70

60

40

35

30

20

5

10

0

0

4,8

9,6

19,0

38,0

Ukuran Saringan

(mm)

Gambar 2.11 Kurva Gradasi Agregat Kasar Untuk Ukuran Agregat

Maksimum 40 mm (Sumber: BS 812)

2.2.7 Daerah Gradasi Agregat Campuran

Daerah gradasi agregat campuran adalah daerah gradasi gabungan agregat halus

dan agregat kasar sesuai dengan ukuran agregat maksimumnya. Standar SK.SNI.T-15-

1990-03

memberikan syarat-syarat daerah

gradasi

untuk agregat

campuran

yang

diadopsi dari

British

Standard

(BS

812).

Daerah

gradasi agregat campuran

dikelompokkan menjadi 3 daerah

gradasi

yaitu

gradasi agregat campuran untuk

ukuran

agregat maksimum 10 mm, 20 mm dan 40 mm.

|

21

3

8

16

120

100

100

100

100

80

60

40

34

28

20

20

19

75

60

60

46

46

45

37

33

30

26

20

Kurva

4

Kurva

3

Kurva

2

Kurva

1

14

12

6

4

0

0

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

19,0

38,0

Ukuran Saringan (mm)

Gambar 2.12 Kurva Gradasi Agregat Campuran Untuk Ukuran Agregat

Maksimum 10 mm (Sumber: Grafik 7, SK.SNI.T-15-1990-03)

120

100

100

100

80

60

40

20

0

2

0

34

27

28

21

21

12

14

16

9

5

2

75

65

55

48

42

42

45

35

35

28

30

23

Kurva

4

Kurva

3

Kurva

2

Kurva

1

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

19,0

38,0

Ukuran Saringan (mm)

Gambar 2.13 Kurva Gradasi Agregat Campuran Untuk Ukuran Agregat

Maksimum 20 mm (Sumber: Grafik 8, SK.SNI.T-15-1990-03)

|

22

?

?

120

100

100

80

60

60

75

Kurva

4

67

Kurva

3

59

40

20

5

0

0

²

23

15

17

11

12

7

7

3

52

50

47

44

38

40

36

30

31

32

24

25

24

17

18

12

Kurva

2

Kurva

1

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

19,0

38,0

Ukuran Saringan (mm)

Gambar 2.14 Kurva Gradasi Agregat Campuran Untuk Ukuran Agregat

Maksimum 40 mm (Sumber: Grafik 9, SK.SNI.T-15-1990-03)

2.2.8

Kadar Air Bebas

Kadar

air

bebas

adalah

jumlah

air

yang

dicampurkan ke

dalam

beton

untuk

mencapai konsistensi tertentu, tidak termasuk air yang diserap agregat. Kadar air bebas

ditentukan sebagai berikut:

a. Agregat tak dipecah dan agregat dipecah dipergunakan nilai-nilai pada Tabel 2.6.

b. Agregat campuran (tak dipecah dan dipecah), dihitung menurut rumus berikut:

2

1

?

=

h

+

k

3

3

........................................................................(2.5)

Dimana:

?

=

kadar air yang dibutuhkan agregat

dalam 1 m³ beton.

?

h

=

kadar air yang dibutuhkan agregat halus dalam 1 m³ beton.

?

k

=

kadar air yang dibutuhkan agregat kasar dalam 1 m³ beton.

|

23

Tabel 2.6 Perkiraan Kadar Air Bebas (kg/m3

)

Slump (mm)

0 - 10

10 - 30

30 - 60

60 - 100

Ukuran besar butir

agregat Maksimum

Jenis

Agregat

10 mm

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

150

180

180

205

205

230

225

250

20 mm

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

135

170

160

190

180

210

195

225

40 mm

Batu tak dipecahkan

Batu pecah

115

155

140

175

160

190

175

205

Sumber: Tabel 6, SK.SNI.T-15-1990-03

2.2.9

Berat Jenis Relatif Agregat

Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menentukan berat jenis relatif

agregat, yaitu sebagai berikut:

a. Diperoleh dari data hasil uji atau bila tidak tersedia dapat dipakai nilai di bawah ini:

•

Agregat tak dipecah = 2,6 gr/cm³

•

Agregat dipecah = 2,7 gr/cm³

b. Berat jenis relatif agregat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

B

B

j

.A

g

= %A

h

x B

j

.

A

h

+

%

A

k

x B

j

.

A

k

....................................(2.6)

Dimana :

B

B

j

.A

g

=

berat jenis relatif agregat

% A

h

=

persentase agregat halus

% A

k

=

persentase agregat kasar

B

B

j

.A

h

=

berat jenis agregat

halus

B

B

j

.A

k

=

berat jenis agregat kasar

|

24

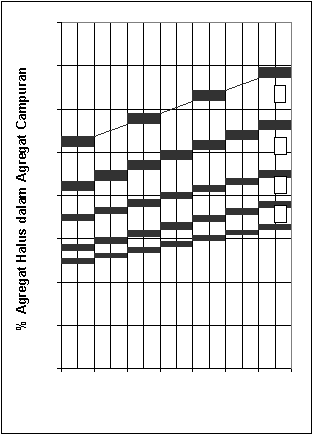

2.2.10 Proporsi Agregat Halus Dalam Agregat Campuran

Proporsi agregat halus ditentukan berdasarkan besar ukuran agregat maksimum,

besar slump, nilai faktor air semen dan daerah gradasi agregat halus. Nilai-nilai tersebut

kemudian

digunakan

untuk

menentukan

persentase

agregat

halus dalam agregat

campuran dengan

mengunakan grafik

proporsi

agregat

halus

dalam

agregat

campuran

(Gambar 2.15).

Pada gambar

ini

dicantumkan

nilai

1

sampai 4,

angka-angka tersebut

menunjukkan daerah

gradasi

agregat

halusnya.

Bila

daerah

gradasi

agregat

halus

termasuk daerah 1 maka untuk menentukan proporsinya ditunjukkan pada bidang

gambar angka 1 (menunjukkan daerah gradasi agregat halus adalah daerah gradasi 1).

80

70

1

60

50

2

3

40

4

30

20

10

0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Faktor

Air Semen

Gambar 2.15 Grafik Tipikal Proporsi Agregat Halus Dalam Agregat Campuran

(Sumber: Grafik 10 - 12, SK.SNI.T-15-1990-03)

|

25

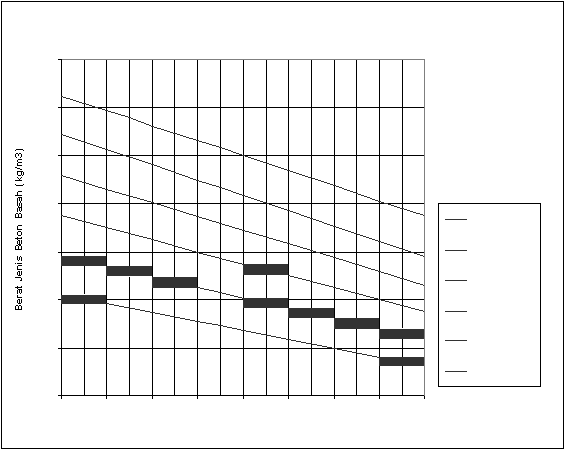

2.2.11 Berat Jenis Beton

Berat

jenis

beton

ditentukan

berdasarkan

nilai

berta

jenis relatif agregat

campuran dan kadar air bebas dengan

menggunakan grafik

nilai berat jenis beton

yang

terdapat

pada

Gambar 2.16.

Berat

jenis

beton

adalah

berat

beton

untuk 1

m³ volume

beton.

2800

2700

2600

2500

2400

BJ Relatif

2.9

BJ Relatif

2.8

2300

BJ Relatif

2.7

BJ Relatif

2.6

2200

BJ Relatif

2.5

BJ Relatif

2.4

2100

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Kadar

Air Bebas

(kg/m3)

Gambar 2.16 Grafik Berat Jenis Beton (Sumber: Grafik 13, SK.SNI.T-15-1990-03)

|

26

2.2.12 Koreksi Proporsi Campuran Beton

Apabila

agregat

tidak dalam

keadaan

jenuh kering

permukaan, maka

proporsi

campuran beton harus dikoreksi terhadap kandungan air dalam agregat. Koreksi proporsi

campuran

harus

dilakukan

terhadap

kadar

air

dalam

agregat

paling

sedikit

satu

kali

dalam sehari.

Dalam

perencanaan di

atas,

agregat

halus

dan

agregat

kasar

dianggap

dalam

keadaan jenuh kering permukaan (saturated surface

dry), sehingga apabila agregatnya

tidak

dalam keadaan

jenuh kering permukaan, maka

harus

dalakukan koreksi terhadap

kebutuhan bahan.

Hitungan koreksi campuran dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

a. Air

=

B

-

(C

k

-

C

a

)

x

C

100

-

(D

k

-D

a

)

x

D

100

........................(2.7)

b. Agregat Halus

=

C + (C

k

-

C

a

)

x

C

100

................................................(2.8)

c. Agregat Kasar

=

D + (D

k

-

D

a

)

x

D

100

................................................(2.9)

Dimana:

B

=

jumlah air (kg/m³)

C

=

jumlah agregat halus (kg/m³

)

D = jumlah kerikil (kg/m3

)

C

a

=

absorpsi air pada agregat halus (%)

D

a

=

absorpsi agregat kasar (%)

C

k

=

kandungan air dalam agregat halus (%)

D

k

=

kandungan air dalam agregat kasar (%)

|

|

27

2.3

Tata Cara Perancangan Proporsi Beton

Langkah-langkah pembuatan rencana campuran beton normal dilakukan sbb:

a. Ambil kuat tekan beton yang disyaratkan f’

c

pada umur 28 hari.

b. Hitung standar deviasi menurut persamaan (2.1).

c. Hitung nilai tambah menurut persamaan (2.2).

d. Hitung kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan f’

cr

menurut persamaan (2.3) atau

persamaan (2.4).

e. Tetapkan jenis semen yang digunakan.

f.

Tentukan

jenis

agregat kasar dan

agregat

halus.

Agregat

ini

dapat

dalam

bentuk

alami (pasir atau koral) atau batu pecah.

g. Tentukan

nilai

faktor

air

semen.

Bila

dipergunakan Gambar

2.1, Gambar

2.2,

Gambar 2.3, atau Gambar 2.4, maka ikuti langkah-langkah berikut:

•

Tentukan nilai kuat tekan pada

umur 28 hari dengan

menggunakan Tabel 2.2,

sesuai dengan semen dan agregat yang akan dipakai.

•

Lihat Gambar 2.1 atau 2.2 untuk benda uji berbentuk silinder atau Gambar 2.3

atau 2.4 untuk benda uji berbentuk kubus.

•

Tarik garis

tegak

lurus ke atas

melalui

faktor air semen 0.5 sampai memotong

kurva kuat tekan yang ditentukan pada sub butir 2 di atas.

•

Tarik garis mendatar melalui nilai kuat tekan yang ditargetkan sampai memotong

kurva yang ditentukan.

•

Tarik garis tegak lurus ke bawah melalui titik potong tersebut untuk

mendapatkan faktor air semen yang diperlukan.

|

|

28

h. Tetapkan nilai faktor air semen maksimum menurut Tabel 2.3, Tabel 2.4 atau Tabel

2.5

(dapat

ditetapkan

sebelumnya atau

tidak).

Jika

nilai

faktor

air

semen

yang

diperoleh dari

lebih

besar

dari

faktor air

semen

maksimum,

maka

nilai

faktor air

semen yang digunakan adalah nilai faktor air semen maksimum.

i.

Tetapkan nilai slump.

j.

Tetapkan ukuran agregat maksimum.

k. Tentukan nilai kadar air bebas menurut Tabel 2.6 dan persamaan (2.5).

l.

Hitung jumlah semen yang besarnya adalah kadar air bebas dibagi faktor air semen.

m.

Jumlah semen maksimum jika tidak ditetapkan, dapat diabaikan.

n. Tentukan jumlah semen

minimum

menurut

Tabel 2.3,

Tabel 2.4

atau Tabel 2.5.

Kadar semen yang diperoleh dari perhitungan jika perlu disesuaikan.

o. Tentukan faktor air semen yang disesuaikan, jika jumlah semen berubah karena lebih

kecil

dari

jumlah

semen

minimum

yang

ditetapkan (atau

lebih

besar dari

jumlah

semen

maksimum

yang

disyaratkan),

maka

faktor

air

semen

harus diperhitungkan

kembali.

p.

Tentukan

susunan

besar

butir agregat

halus

berdasarkan kurva-kurva yang

tertera

dalam Gambar 2.5, Gambar 2.6, Gambar 2.7 atau Gambar 2.8.

q.

Tentukan

persentase

pasir

dengan

menggunakan Gambar

2.15.

Dengan

diketahuinya

ukuran

butir agregat

maksimum,

slump,

faktor air

semen

dan

daerah

gradasi agregat halus,

maka

jumlah persentase pasir yang diperlukan dapat dibaca

pada grafik. Jumlah ini adalah jumlah seluruhnya dari pasir atau fraksi agregat yang

lebih halus dari 5 mm. Dalam agregat kasar yang biasa dipakai di Indonesia

seringkali dijumpai bagian yang lebih halus dari 5 mm dalam jumlah lebih dari 5 %.

Dalam hal ini maka jumlah agregat halus yang diperlukan harus dikurangi.

|

|

29

r.

Hitung berat jenis relatif agregat campuran menurut persamaan (2.6).

s.

Tentukan berat jenis beton

menurut

grafik

yang terdapat pada Gambar 2.16 sesuai

dengan

kadar air

bebas

yang

sudah

ditentukan

dan

berat

jenis

relatif

dari agregat

campuran.

t.

Hitung

kadar

agregat campuran

yang besarnya

adalah

berat

jenis beton

dikurangi

jumlah kadar semen dan kadar air bebas.

u. Hitung kadar agregat halus yang besarnya adalah hasil kali persentase agregat halus

dengan agregat campuran.

v. Hitung kadar agregat kasar yang besarnya adalah kadar agregat campuran dikurangi

kadar

agregat

halus.

Dari

langkah

-

langkah

di

atas

telah

dapat

diketahui

susunan

campuran bahan-bahan untuk 1 m³ beton.

w. Koreksi proporsi campuran

menurut persamaan

(2.7), persamaan

(2.8) dan

persamaan (2.9).

x. Buatlah campuran uji, ukur dan catatlah besarnya slump serta kekuatan tekan yang

sesungguhnya, perhatikan hal berikut:

•

Jika

nilai

yang

di

dapat

sesuai

dengan

nilai

yang

diharapkan,

maka

susunan

campuran beton

tersebut

dikatakan baik.

Jika

tidak,

maka

campuran perlu

dibetulkan.

•

Kalau slumpnya ternyata

terlalu

tinggi/rendah, maka

kadar

air

perlu

dikurangi/ditambah (dengan

demikian

juga

kadar

semennya,

karena

faktor

air

semen harus dijaga agar tetap tidak berubah).

•

Jika kekuatan beton dari campuran uji

ini terlalu tinggi atau rendah, maka faktor

air semen dapat disesuaikan.

|