Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 1

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Umum

Pondasi

adalah

konstruksi

yang

menghubungkan suatu

struktur

dengan

tanah,

dimana tanah berfungsi sebagai penopangnya. Untuk

membangun suatu struktur

bangunan

perlu

direncanakan

pondasi

yang

mampu

menghubungkan struktur

bangunan dengan tanah secara baik.

Pondasi harus memenuhi dua persyaratan dasar, antara lain :

a. Faktor keamanan terhadap keruntuhan

geser (shear failure) dari

tanah

pendukung harus memadai.

b. Penurunan pondasi dapat

terjadi dalam batas toleransi dan penurunan

sebagian (differential settlement) tidak boleh mempengaruhi fungsi struktur.

Terdapat 2 klasifikasi pondasi, yaitu :

a. Pondasi dangkal

Adalah

pondasi

yang

memindahkan

beban

langsung

ke

lapisan

permukaan

tanah.

Pada

prinsipnya

pondasi

dangkal

hanya

mengandalkan tahanan

ujungnya

saja,

karena

tahanan

gesek

dindingnya

(tahanan

selimut)

kecil.

Yang termasuk jenis pondasi dangkal adalah pondasi telapak (spread footing),

pondasi memanjang (continous footing) dan pondasi rakit (mat foundation).

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

b. Pondasi dalam

Adalah pondasi yang meneruskan beban struktur ke lapisan tanah keras atau

batuan

yang terletak

relatif

jauh

dari

permukaan. Pada prinsipnya

pondasi

dalam

dapat

mengandalkan tahanan

ujung

dan

tahanan

gesek

dindingnya

(tahanan selimut). Yang

termasuk

jenis

pondasi

dalam

adalah

pondasi

sumuran dan pondasi tiang.

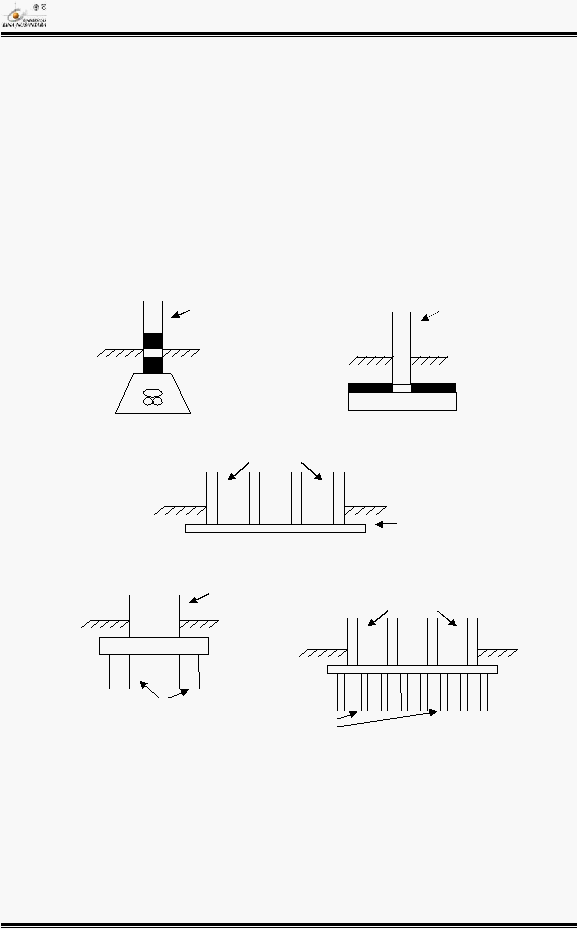

Dinding

Kolom

(a)

(b)

Kolom

(c)

Rakit

Pilar

Jembatan

Kolom

Sumuran

(d)

Tiang

(e)

Gambar 2.1 Macam-macam Tipe Pondasi

(a) Pondasi Memanjang ;

(b) Pondasi Telapak

(c) Pondasi Rakit

(d) Pondasi Sumuran

(e) Pondasi Tiang

(Sumber : Hary Christiady Hardiyatmo, 2002)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

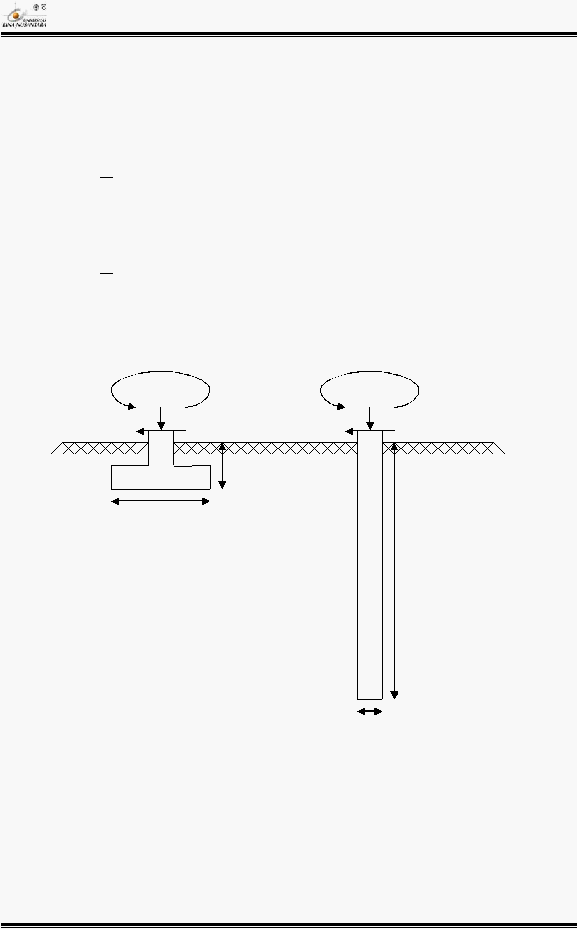

Untuk

membantu

memilih jenis pondasi, Peck

(1953)

memberikan rumus

digunakan yaitu :

a. Untuk pondasi dangkal

D

=

1

B

(2.1)

b. Untuk pondasi dalam

D

>

4

B

(2.2)

M

M

P

P

V

V

D

B

(a)

D

B

(b)

Gambar 2.2 Peralihan Gaya Pada Pondasi

(a) Dangkal

(b) Dalam

(Sumber : Coduto, 1994)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.2

Pondasi Tiang

Fungsi umum pondasi tiang adalah :

a. Untuk memikul beban struktur atas dan menyalurkannya ke tanah pendukung

yang kuat

b.

Untuk

meneruskan beban

ke

tanah

yang

relatif

lunak

sampai

kedalaman

tertentu, sehingga pondasi bangunan dapat memberikan dukungan yang

cukup

untuk

menahan

beban

dengan

menggunakan

gesekan

dinding

tanah

sekitar

c.

Untuk

mengangker bangunan

yang

dipengaruhi gaya

angkat

(up-lift)

pada

pondasi

atau

dok

dibawah muka

air

akibat

momen

guling

atau

tekanan

hidrostatis

d. Untuk menahan gaya horisontal dan gaya yang arahnya miring

e. Untuk memadatkan tanah pasir

agar daya dukung tanah bertambah

f.

Untuk mengurangi penurunan (sistem tiang-rakit dan cerucuk)

g. Untuk

memberikan tambahan

faktor

keamanan,

khususnya

pada kaki

jembatan yang dapat mengalami erosi

h. Untuk menahan longsor, misalnya pada tanah yang mudah tergerus air

Pondasi

tiang

memperoleh daya dukungnya dari

gesekan antara

selimut

tiang

dengan tanah dan dari tahanan ujungnya, oleh karena itu pondasi tiang dibedakan

atas :

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

a. Tiang dukung ujung (end bearing pile)

Adalah

tiang

yang

daya

dukungnya ditentukan

oleh

tahanan

ujung

tiang.

Umumnya tiang dukung ujung berada pada zona tanah lunak di atas lapisan

tanah keras.

b. Tiang gesek (friction pile)

Adalah tiang

yang daya dukungnya lebih ditentukan oleh

gaya gesek

tiang

dengan dinding tanah di sekitarnya.

Pondasi tiang dapat dibedakan menjadi 3 kategori sebagai berikut :

a.

Tiang

perpindahan

besar

(large

displacement pile),

yaitu

tiang

berlubang

dengan

ujung

tertutup yang

dipancang ke dalam

tanah,

sehingga

menyebabkan terjadinya perpindahan volume

tanah

yang relatif besar. Yang

termasuk

dalam

kategori

tiang perpindahan

besar

(large

displacement

pile)

adalah tiang

kayu, tiang beton

pejal,

tiang

beton

prategang, dan tiang baja

bulat.

b.

Tiang

perpindahan

kecil

(small

displacement pile),

yaitu

tiang

berlubang

dengan

ujung

tertutup yang

dipancang ke dalam

tanah,

sehingga

menyebabkan terjadinya perpindahan volume

tanah

yang relatif kecil. Yang

termasuk

dalam

kategori

tiang

perpindahan

kecil

(small

displacement

pile)

adalah tiang

beton berlubang dengan

ujung

terbuka,

tiang beton

prategang

berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja profil H, tiang baja bulat dengan

ujung terbuka, dan tiang ulir.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

c.

Tiang

tanpa

perpindahan

(non-displacement pile)

terdiri

dari

tiang

yang

dipasang ke dalam tanah dengan cara

menggali atau

mengebor tanah. Yang

termasuk dalam kategori tiang tanpa perpindahan adalah tiang bor, yaitu tiang

yang

pengecorannya dilakukan

langsung

dalam

lubang

hasil

pengeboran

tanah.

Klasifikasi tiang berdasarkan jenis bahan tiang dan pembuatannya terdiri atas 5

kategori yaitu :

a. Pondasi tiang kayu

Jenis pondasi tiang yang paling primitif adalah tiang kayu. Pondasi jenis ini

mudah

diperoleh,

dapat

dipotong

sesuai

dengan

panjang

yang

diinginkan,

dan pada kondisi lingkungan tertentu dapat bertahan lama, akan tetapi tiang

kayu

dapat

mengalami pembusukan

atau

rusak

akibat

dimakan

serangga.

Tiang kayu diperoleh

dari pohon yang berdiameter

150 - 400 mm dan

panjang 6

-

15

m.

beban

maksimum yang dapat

dipikul

oleh

tiang

kayu

tunggal adalah

sekitar

270

–

300

kN.

Pondasi tiang

kayu

sangat

cocok

digunakan sebagai tiang gesekan. Tiang ini

umumnya mengalami kerusakan

ringan

saat

dipancang, sehingga

tidak

direkomendasikan untuk

digunakan

sebagai tiang tahanan ujung pada tanah pasir padat atau tanah berbatu.

Untuk

mengatasi kerusakan

pada pemancangan

pondasi

tiang

kayu dapat

ditempuh cara sebagai berikut :

•

Menggunakan palu ringan

•

Pada ujungnya diberi gelang baja, cincin besi dan sepatu dari besi

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

•

Sebelum pemancangan dilakukan pemboran (pre-drilling)

b. Pondasi tiang baja

Pondasi

tiang

baja

umumnya

berbentuk

pipa

atau

profil

H

dan

umumnya

tiang

jenis

ini

ringan,

kuat,

mampu

menahan beban

yang

berat

dan

penyambungan tiang dapat dilakukan dengan sangat mudah. Tiang baja pipa

dapat dipancang dengan bagian ujung tertutup maupun terbuka. Berdasarkan

pengalaman, bentuk ujung terbuka lebih menguntungkan dari segi kedalaman

penetrasi

dan

dapat

dikombinasi

dengan pemboran bila

diperlukan.

Selain

itu,

tanah

yang berada pada bagian dalam

pipa dapat

dikeluarkan dengan

mudah dan dapat diisi kembali dengan beton jika diinginkan.

Untuk penetrasi ke dalam tanah berbatu disarankan menggunakan tiang baja

profil

H., karena jenis

ini tidak banyak

mendesak

volume

tanah

dan

tidak

menyebabkan

penyembulan.

Tiang

pipa

memiliki

inersia

lebih

tinggi

daripada

tiang

H,

sehingga

dapat

digunakan untuk

memikul

beban

lateral

yang besar.

Tipe lain dari tiang baja yang digunakan untuk memikul beban ringan adalah

screw

pile

yang

pemasangannya dilakukan

dengan

cara

memutar

tiang

tersebut ke dalam tanah tanpa adanya penggalian. Tiang ini dapat digunakan

untuk semua jenis tanah dan paling sering digunakan untuk menahan

tarik

(tension

piles).

Kelemahan dari

tiang

baja

adalah

memiliki

sifat

korosi

terhadap asam maupun air.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

c. Pondasi tiang beton pracetak

Bentuk penampang tiang ini dapat berbagai rupa namun umumnya berbentuk

lingkaran,

persegi

empat,

segi

tiga

dan

oktagonal. Pembuatan tiang

beton

pracetak adalah dengan cara dicetak di lokasi tertentu, kemudian diangkut ke

lokasi pembangunan. Tiang beton

pracetak dapat

dibuat berlubang

maupun

tidak. Tiang beton pracetak dibuat berlubang dengan tujuan untuk

menghemat

berat

tiang

itu

sendiri. Ukuran

yang

biasa

dipakai

untuk

tiang

yang

tidak berlubang adalah berkisar antara

20

sampai 60

cm,

sedangkan

untuk

tiang

yang bagian tengahnya berlubang diameternya dapat

mencapai

140 cm. Panjang tiang beton pracetak yang tidak berlubang biasanya berkisar

antara 20 sampai 40

m,

sedangkan untuk tiang beton pracetak

yang bagian

tengahnya berlubang panjang tiang dapat mencapai 60 m.

Pondasi

tiang

beton

pracetak

dirancang agar

mampu

menahan gaya

dan

momen

lentur

yang

timbul

pada

saat

pengangkatan dan

tegangan-tegangan

saat pemancangan disamping beban yang harus dipikul. Tipe tiang

ini dapat

bersifat sebagai tiang gesekan maupun tiang tahanan ujung.

Keuntungan tiang beton pracetak adalah sebagai berikut :

•

Bahan tiang dapat diperiksa sebelum dipasang

•

Prosedur pemasangan tidak dipengaruhi oleh air tanah

•

Tiang dapat dipancang sampai kedalaman yang dalam

•

Pemancangan tiang dapat menambah kepadatan tanah granuler

Adapun kerugian dari tiang beton pracetak, yaitu :

•

Penggembungan tanah akibat pemancangan dapat menimbulkan masalah

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

•

Tiang kadang-kadang rusak akibat pemancangan

•

Bila diameter tiang terlalu besar akan sulit dilakukan pemancangan

•

Pemancangan tiang dapat mempengaruhi bangunan di sekitarnya

•

Penulangan

dipengaruhi

oleh

tegangan

yang

terjadi

pada

waktu

pengangkutan dan pemancangan tiang

d. Pondasi tiang beton cast-in-situ

Seluruh pengerjaan pondasi jenis ini dilakukan di lokasi pembangunan.

Tiang beton cast-in-situ terdiri dari 2 tipe, yaitu :

•

Tiang berselubung pipa

Pada

jenis

ini,

pipa

baja

dipancang terlebih

dahulu

ke

dalam

tanah

kemudian dimasukkan ke dalam lubang bor dan dicor. Pipa baja yang ada

di

lubang

bor

dan

telah

dicor

dibiarkan didalam

tanah.

Yang

termasuk

jenis ini adalah tiang standard Raymond.

•

Tiang tidak berselubung pipa

Pengerjaan tiang ini sama dengan tiang berselubung pipa hanya saja pipa

baja yang telah dicor ditarik keluar. Yang termasuk jenis tiang ini adalah

tiang Franky

e. Pondasi tiang beton pratekan

Tiang beton pratekan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan

memperkecil

kemungkinan

kerusakan

saat

pengangkatan

dan

pemancangan. Tiang

jenis

ini

sangat cocok

untuk kondisi dimana dibutuhkan tiang

yang panjang dan

memiliki daya dukung yang tinggi.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

f.

Pondasi tiang komposit

Pondasi tiang komposit merupakan gabungan antara dua material yang

berbeda, misalnya material baja dengan beton, material kayu dengan beton.

Kesulitannya hanya pada ikatan antara kedua material tersebut terutama pada

material kayu - beton sehingga jenis ini ditinggalkan. Ikatan antara bahan

baja dan beton cukup baik.

2.2.1

Persyaratan Pondasi Tiang

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu pondasi tiang yaitu :

a. Beban yang diterima oleh pondasi tidak melebihi daya dukung tanah maupun

tegangan

yang

melebihi

kekuatan

bahan

tiang

untuk

menjamin keamanan

bangunan.

b. Pembatasan penurunan yang terjadi pada bangunan dengan

nilai penurunan

maksimum yang dapat diterima dan tidak merusak struktur.

c. Pengendalian

atau pencegahan

efek dari pelaksanaan

konstruksi pondasi

yang

bertujuan

untuk

membatasi

pergerakan bangunan

atau

struktur

lain

disekitarnya, misalnya : getaran saat pemancangan, galian dan lain-lain.

2.2.2

Prosedur Perancangan Pondasi Tiang

a. Penyelidikan Tanah

Penyelidikan tanah di

lapangan dibutuhkan

untuk data perancangan pondasi

bangunan. Penyelidikan tanah dapat dilakukan dengan cara

menggali lubang

uji (test pit), pengeboran dan uji langsung di lapangan (in-situ test). Dari hasil

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

penyelidikan tanah, sifat teknis

tanah dipelajari dan

dijadikan pertimbangan

dalam menganalisis daya dukung dan penurunan tanah.

Penyelidikan

tanah

biasanya

dilakukan

berdasarkan besarnya

beban

bangunan,

tingkat

keamanan

yang

diinginkan,

kondisi

lapisan

tanah,

dan

biaya yang tersedia.

Tujuan dilakukan penyelidikan tanah adalah :

•

Untuk

mendapatkan

informasi

mengenai

lapisan

tanah

dan

batuan

di

lokasi pembangunan, sehingga dapat diketahui lapisan tanah keras yang

dapat dijadikan lapisan pendukung untuk pondasi.

•

Untuk

mendapatkan

informasi

mengenai

kedalaman Muka

Air

Tanah

(MAT).

Pada

bangunan

yang

mempunyai lantai

basement

diperlukan

informasi

mengenai

tinggi

Muka Air Tanah

(MAT), agar dapat

ditentukan besarnya

tekanan pada basement baik tekanan

pada dinding

basement maupun

besarnya

gaya

angkat

(uplift).

Selain

itu

juga

penyelidikan

tanah

diperlukan

untuk

pertimbangan

metode

konstruksi

dan sistem dewatering lokasi.

•

Untuk mendapatkan

informasi sifat-sifat fisis dan sifat-sifat

mekanis

tanah/batuan.

Sifat-sifat

fisis

tanah

adalah karakteristik

dari suatu

material

yang

diperoleh

secara

alami

dan

digunakan untuk

klasifikasi

tanah.

Sifat-sifat mekanis tanah

adalah

respon

material

terhadap

pembebanan

dan

digunakan

untuk

memperkirakan kemampuan

tanah

mendukung beban yang direncanakan dan deformasi pada tanah.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

•

Menentukan parameter tanah untuk analisis. Parameter tanah dapat

digunakan untuk analisis pondasi atau untuk simulasi proses konstruksi.

Dalam

hal

tertentu,

perancangan pondasi

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan korelasi

langsung

berdasarkan

hasil

uji

lapangan,

khususnya SPT (Standard Penetration Test) dan CPT (Cone Penetration

Test).

Penyelidikan tanah biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu :

•

Penggalian lubang uji atau pengeboran

•

Pengambilan contoh tanah

•

Pengujian contoh tanah

Jarak

pengambilan

contoh

tanah

yang

dilakukan

bergantung

pada

tingkat

ketelitian

yang

dikehendaki, biasanya pengambilan contoh tanah dilakukan

pada jarak kedalaman 0,75 – 2 m.

Sebelum

dilakukan

pengambilan

contoh

tanah

perlu

dilakukan penentuan

jumlah, jarak dan kedalaman titik bor.

•

Jumlah titik bor

Jumlah

titik

bor

ditentukan oleh

kondisi

tanah,

apabila

kondisi

tanah

cukup homogen jumlah titik bor yang diperlukan untuk menggambarkan

potongan

melintang

lebih sedikit dibandingkan jika

kondisi tanah tidak

homogen.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 13

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

•

Jarak titik bor

Jarak antara titik bor

untuk pekerjaan pondasi didasarkan jenis struktur

bangunan yang direncanakan. Pedoman penentuan jarak titik bor adalah s

sebagai berikut :

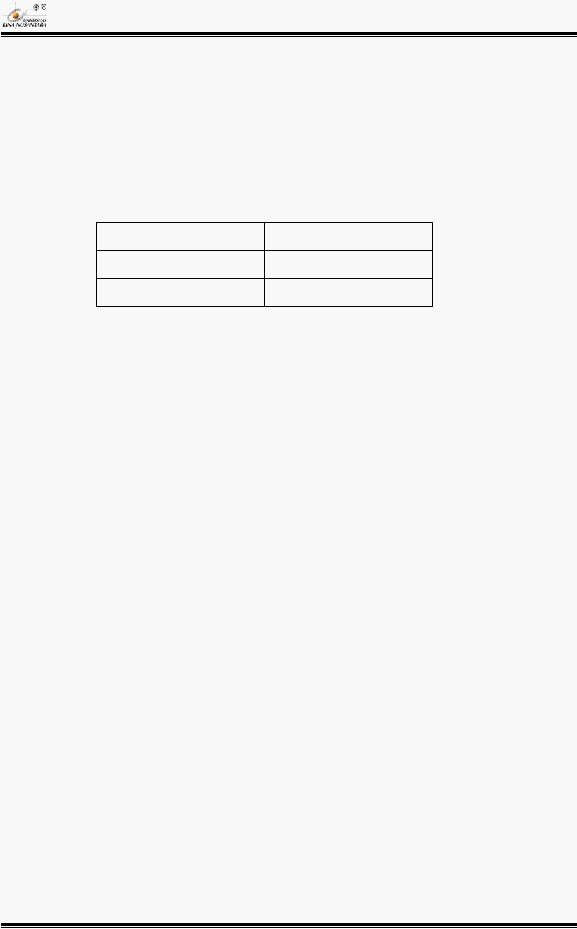

Tabel 2.1 Pedoman Penentuan Jarak Titik Bor

Jenis Struktur

Jarak Titik Bor (m)

Gedung Tinggi

15 – 45

Bangunan industri

30 – 90

•

Kedalaman titik bor

Pemboran

harus

dilakukan

hingga kedalaman lapisan

tanah cukup keras

(nilai

N

SPT

berkisar

antara

30-50),

tetapi

bila

di

bawah

lapisan

tanah

keras

terdapat

tanah

kompresibel pengeboran

harus

dilakukan kembali

(kecuali

lapisan

tersebut

tidak

mengakibatkan penurunan

yang

berlebihan).

Bila terdapat

rencana

penggalian,

maka

kedalaman

pemboran

di

lokasi

tersebut sekurangnya 1,5 - 2 kali kedalaman galian. Batas atas dilakukan

bila kondisi tanah lembek.

Hal

ini adalah

untuk memungkinkan analisis

kestabilan

lereng

galian

dan

mengevaluasi kemungkinan penyembulan

(heaving). Bila didapati

lapisan aquifer,

maka pemboran

mungkin dapat

lebih

dalam

lagi.

Bila kaki

pondasi

tiang

diharapkan masuk

ke

dalam

batuan,

maka

pengeboran

dilakukan

sekurangnya 3

m

ke

dalam

lapis

batuan tersebut.

Untuk

struktur

yang

berat

seperti

bangunan

tinggi,

satu

titik bor

perlu

dilakukan

hingga

mencapai

batuan

dasar

bila

kondisi

memungkinkan.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 14

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

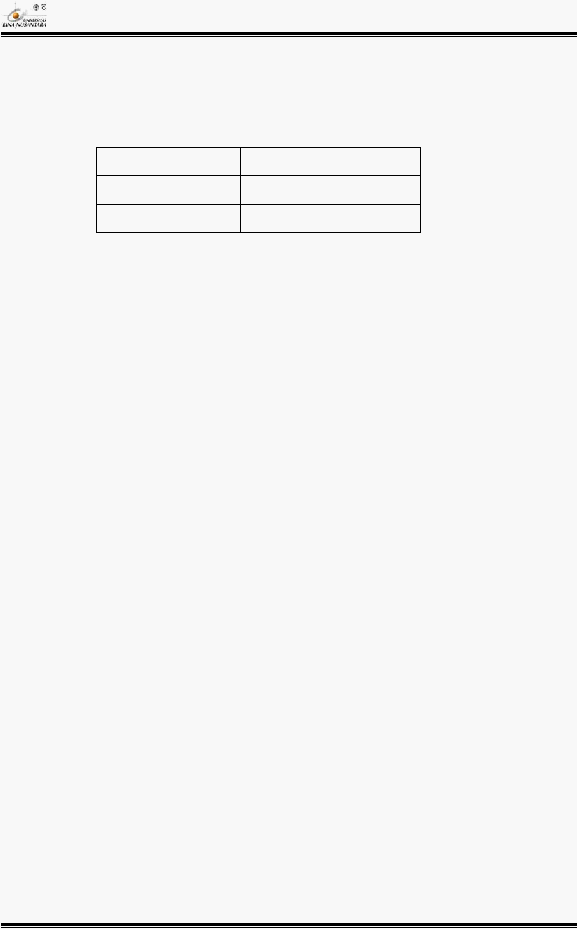

Tabel 2.2. adalah kedalaman minimum pemboran yang perlu dilakukan

menurut Sowers (1979).

Tabel 2.2 Kedalaman Minimum Pemboran

Jenis Struktur

Kedalaman Titik Bor (m)

Sempit dan Ringan

3.S

0.7

Luas dan Berat

6.S

0.7

Keterangan : S adalah banyaknya lantai pada gedung tinggi

Pengambilan

contoh

tanah

dilakukan

dengan cara

menekan

tabung contoh

tanah secara hati-hati (terutama untuk tanah tidak terganggu) yang dipasang

pada

ujung

bawah

batang

bor.

Pada

waktu

pengeboran dilakukan, contoh

tanah

dapat

diperiksa dengan

cara

menarik

pipa

bor.

Jika

pada

tahap

ini

ditemui perubahan jenis tanah, maka kedalaman perubahan jenis tanah perlu

dicatat.

Pada

lapisan-lapisan

yang dianggap

penting

untuk

diketahui

karakteristik

tanahnya perlu dilakukan pengambilan contoh tanah secara kontinu.

Apabila pengeboran dilakukan pada lapisan batuan pengambilan contoh

tanah dapat dilakukan dengan menggunakan alat bor putar (rotary drill).

Teknik pengeboran dalam umumnya dipakai untuk penyelidikan tanah bagi

kepentingan perancangan pondasi dalam. Dengan pengeboran, contoh tanah

dan batuan dapat

diambil

dan diuji

di

laboratorium

untuk

klasifikasi dan

pengujian sifat fisis maupun sifat mekanisnya.

b. Menentukan Profil dan Karakteristik Teknis Tanah

Dalam perancangan pondasi tiang yang pertama kali dilakukan adalah

menentukan lapisan tanah, menggambarkan profil kadar air dan batas – batas

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Atterberg, menentukan kuat geser undrained dari Uji Triaksial UU atau Uji

Geser

Baling

(vaneshear), dan

menggambarkan

hasil

uji

lapangan (in-situ

test) dan menetapkan Muka Air Tanah (MAT) di lokasi proyek.

Penggambaran

potongan

penampang

perlu dilakukan

apabila

terdapat

beberapa pengeboran dan uji sondir. Penggambaran penampangan melintang

melalui

beberapa

titik

bor

dilakukan

agar

dapat

digunakan

untuk

mengevaluasi kondisi tanah dalam arah potongan tersebut.

Gambaran

profil

tanah

dapat

menjadi

pertimbangan dalam

merancang

pondasi,

misalnya : bila tidak terdapat lapisan tanah keras maka tiang dapat

dirancang sebagai tiang tahanan gesek.

c. Penentuan Jenis dan Dimensi Pondasi Tiang

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan jenis dan

dimensi pondasi tiang adalah :

1. Daya dukung vertikal, tarik, dan lateral

2. Ketersediaan peralatan

3. Pengalaman konstruksi di lokasi proyek

4. Pertimbangan lingkungan (suara, getaran, jalan akses, dan lain - lain)

5. Ekonomi (biaya)

d. Perancangan Pondasi Tiang

Salah satu langkah dalam merancang pondasi tiang adalah menentukan daya

dukung

ujung tiang, daya dukung gesekan selimut, daya dukung tarik, daya

dukung lateral.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 16

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Masalah

yang cukup kritis pada perancangan adalah menentukan parameter

tanah

yang tepat. Dalam banyak

hal,

meskipun metode analisis untuk daya

dukung tiang cukup banyak dan dapat memberikan jawaban yang bervariasi,

tetapi kesalahan yang terjadi akibat kekeliruan parameter tanah adalah lebih

fatal (Peck 1988).

e. Penentuan Komposisi Tiang

Pengelompokan

tiang

dapat

dilakukan

berdasarkan beban

yang

bekerja di

struktur atas.

Apabila beban

yang

bekerja

di

struktur

atas

relatif

kecil,

kemungkinan

beban

dapat

dipikul

oleh

pondasi

tiang

tunggal.

Sedangkan

jika

beban

yang

bekerja di

struktur

atas

relatif

besar,

maka

pondasi tiang

yang digunakan harus disatukan dengan sebuah kepala tiang (pile cap).

f.

Pengaruh Konstruksi pada Bangunan Di Sekitar Proyek

Dalam

merancang

suatu

pondasi

tiang

perlu

dipertimbangkan pengaruh

konstruksi pada bangunan di sekitar proyek ketika penggalian untuk pile cap

maupun basement dilakukan.. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi perubahan

daya

dukung

pondasi

dari

bangunan di

sekitar

proyek,

misalnya :

akibat

galian

pondasi

yang

dapat

menimbulkan perubahan

tegangan

vertikal

(overburden), gerakan lateral, dan perubahan Muka Air Tanah (MAT).

2.3

Pondasi Tiang Bor

Tiang pancang

dan

tiang bor dibedakan

karena

mekanisme

pemikulan

beban

yang relatif

tidak sama,

secara empirik

menghasilkan daya dukung

yang

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 17

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

berbeda, pengendalian

mutu yang berbeda, dan cara evaluasi yang berbeda

untuk masing masing jenis tiang tersebut.

Pondasi tiang

bor mempunyai karakteristik khusus karena cara

pelaksanaannya

yang

dapat

mengakibatkan perilaku

di

bawah

pembebanan

berbeda

dengan

perilaku

tiang

pancang.

Hal

-

hal

yang

mengakibatkan timbulnya

perbedaan

antara pondasi tiang bor dan tiang pancang adalah sebagai berikut :

a. Tiang bor dilaksanakan dengan menggali lubang bor dan mengisinya dengan

material

beton,

sedangkan tiang

pancang

dimasukkan

ke

tanah

dengan

mendesak tanah disekitarnya (displacement pile)

b. Beton

dicor

dalam

keadaan

basah

dan mengalami

masa curing

dibawah

tanah

c.

Untuk

menjaga

kestabilan

dinding

lubang

bor

digunakan casing

maupun

slurry

yang

dapat

membentuk

lapisan

lumpur

pada

dinding

galian,

serta

dapat mempengaruhi mekanisme gesekan tiang dengan tanah

d. Cara penggalian lubang bor disesuaikan dengan kondisi tanah

Keuntungan pemakaian pondasi tiang bor adalah:

a. Tidak ada resiko kenaikan Muka Air Tanah (MAT)

b. Kedalaman tiang dapat divariasikan berdasarkan kondisi tanah setempat

c. Pada pondasi tiang bor, saat penggalian dapat dilakukan pemeriksaan

mengenai

jenis

tanah

untuk

membandingkan dengan

jenis

tanah

yang

diantisipasi

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 18

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

d. Tiang dapat dipasang sampai kedalaman yang dalam

maupun dengan

diameter

yang besar, dan dapat dilakukan pembesaran ujung bawahnya jika

tanah dasar setempat berupa lempung.

e. Penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan dan

pemancangan

f.

Gangguan lingkungan yang

minimal karena suara, getaran dan gerakan dari

tanah sekitarnya dapat dikatakan minimum

g. Kemudahan terhadap perubahan konstruksi. Kontraktor dapat dengan mudah

mengikuti perubahan diameter

atau

panjang

tiang

bor

untuk

mengkompensasikan suatu kondisi yang tidak terduga

h. Umumnya daya dukung yang amat tinggi

memungkinkan perancangan satu

kolom dengan

dukungan satu

tiang

(one column

one

pile)

sehingga

dapat

menghemat kebutuhan untuk pile cap

i.

Kepala tiang mudah diperbesar bila diperlukan, misalnya : untuk

meningkatkan inersia terhadap momen

j.

Tidak ada resiko penyembulan (heaving)

Namun demikian terdapat juga beberapa kerugian dari pondasi tiang bor :

a. Pengeboran

dapat

mengakibatkan

gangguan

kepadatan

bila tanah

setempat

berupa pasir atau tanah yang berkerikil

b. Mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik karena dipengaruhi air tanah

c. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengurangi daya dukung tiang

terhadap tanah

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 19

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

d. Pelaksanaan konstruksi yang sukses sangat bergantung pada ketrampilan dan

kemampuan

kontraktor,

dimana

bila

pelaksanaannya buruk

dapat

menyebabkan penurunan daya dukung yang cukup berarti

e. Berbahaya jika terjadi tekanan artesis yang dapat menerobos ke atas

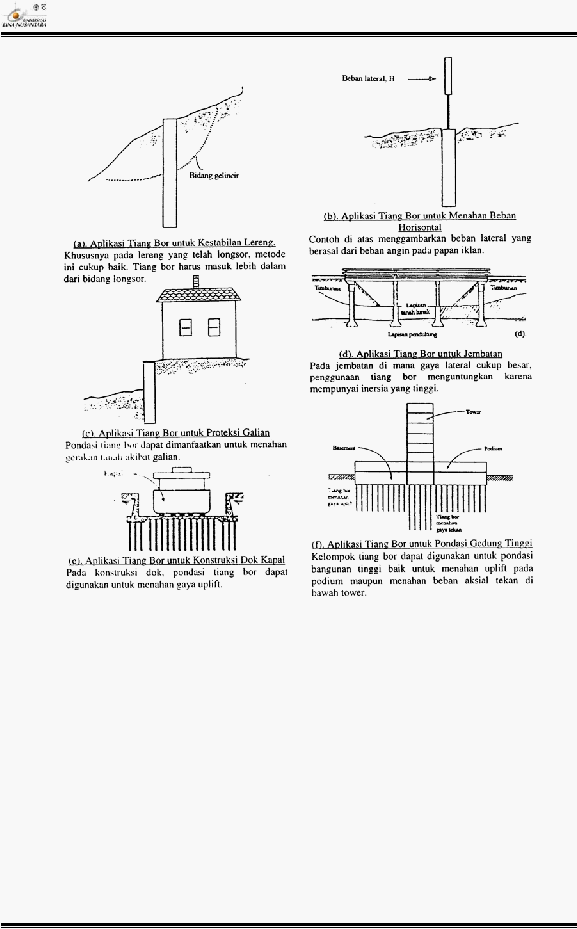

Karena kedalaman

dan

diameter dari tiang bor

dapat divariasi dengan

mudah,

maka jenis pondasi ini dipakai baik untuk beban ringan

maupun untuk struktur

berat

seperti

bangunan

bertingkat

tinggi dan jembatan. Dalam dekade

terakhir

ini pemakaian pondasi tiang bor semakin luas,

seperti diantaranya :

a. Pondasi jembatan

b.

Menara transmisi listrik

c.

Fasilitas dok

d. Soldier pile

e. Kestabilan lereng

f.

Dinding penahan tanah

g. Pondasi bangunan ringan pada tanah lunak

h.

Pondasi bangunan tinggi, dan struktur yang membutuhkan gaya lateral yang

cukup besar, dan lain-lain.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 20

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Gambar 2.3 Macam-macam Kegunaan Pondasi Tiang Bor

(Sumber : Universitas Katolik Parahyangan, 2001)

2.3.1

Perancangan Pondasi Tiang Bor

2.3.1.1 Daya Dukung Vertikal Pondasi Tiang Bor

Rumus umum untuk menghitung daya dukung

vertikal pondasi untuk tiang bor

adalah :

Qu

=

Qs

+

Qp

(2.3)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 21

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dimana :

Q

u

=

daya dukung ultimit tiang

(ton)

Q

p

=

daya dukung ultimit ujung tiang (ton)

Q

s

=

daya dukung ultimit selimut tiang (ton)

Dalam perhitungan daya dukung vertikal pondasi tiang bor, daya dukung selimut

dan

daya

dukung

ujung

dapat

dihitung

dengan

menggunakan Metode Reese

&

wright dan Metode Kulhawy.

a. Daya dukung Ujung Tiang

Daya dukung ultimit pada ujung tiang bor dinyatakan sebagai berikut :

Q

p

=

q

p

. A

(2.4)

Dimana :

Q

p

=

daya dukung ultimit ujung tiang (ton)

q

p

=

tahanan ujung per satuan luas (ton/m²)

A = luas penampang tiang bor (m²

)

Pada tanah kohesif

besar

tahanan

ujung

per

satuan

luas

(q

p

)

dapat

diambil

sebesar

9

kali kuat

geser

tanah.

Sedangkan pada

tanah

non kohesif,

Reese

mengusulkan korelasi antara q

p

dengan N

SPT

.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 22

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

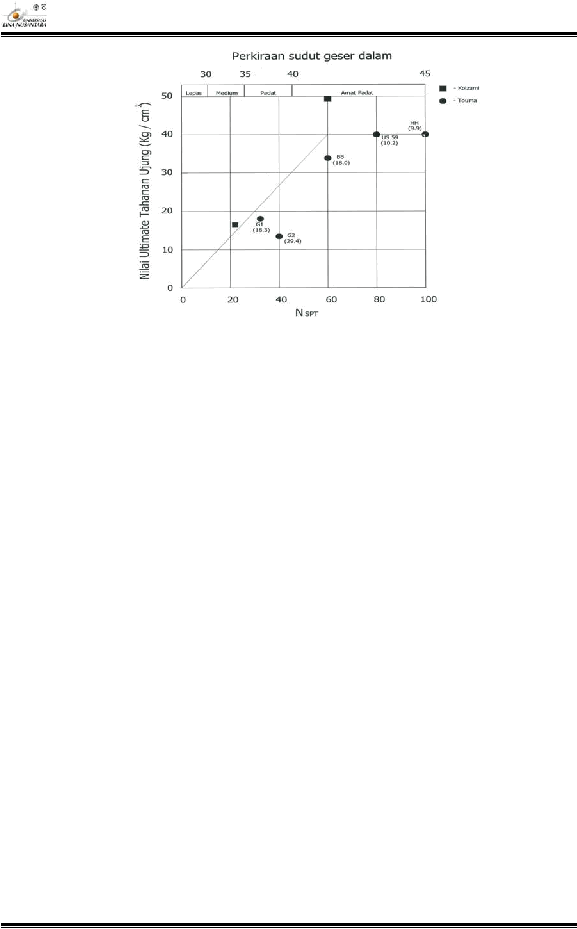

Gambar 2.4 Tahanan Ujung Ultimit Pada Tanah Non Kohesif

( Sumber : Reese & Wright,1977 )

b. Daya Dukung Selimut Tiang

Perhitungan daya dukung selimut tiang pada tanah homogen dapat dituliskan

dalam bentuk :

Q

s

=

f . L . p

(2.5)

Dimana :

Q

s

=

daya dukung ultimit selimut tiang (ton)

f

=

gesekan selimut tiang (ton/m²)

L

=

panjang tiang (m)

p

=

keliling penampang tiang (m)

Bila tiang bor terletak pada tanah yang berlapis, maka formula tersebut dapat

dimodifikasi sebagai berikut :

n

Qs =

?

fs × l × p

i ¹

=¹

(2.6)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 23

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dimana :

Q

s

=

daya dukung ultimit selimut tiang (ton)

f

s

=

gesekan selimut tiang (t/m²)

l

=

panjang tiang (m)

p = keliling penampang tiang (m)

Nilai L

dan

p

untuk perhitungan diatas diperoleh dari data tiang yang

akan

digunakan, sedangkan untuk nilai f diperoleh dari perhitungan menggunakan

metode Reese & Wright (1977)

Gesekan

selimut

tiang

per

satuan

luas

dipengaruhi oleh

jenis

tanah

dan

parameter kuat

geser

tanah.

Untuk

tanah

kohesif

dan

non

kohesif

dapat

dihitung dengan menggunakan formula :

f = a . c

(2.7)

Dimana :

a

=

faktor koreksi

c

=

kohesi tanah (t/m²)

Berdasarkan hasil

penelitian

Reese

faktor koreksi

(a)

untuk

tanah kohesif

dapat diambil sebesar 0,55. Sedangkan untuk tanah non kohesif, nilai f dapat

diperoleh dengan korelasi langsung dengan nilai N

SPT

.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 24

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

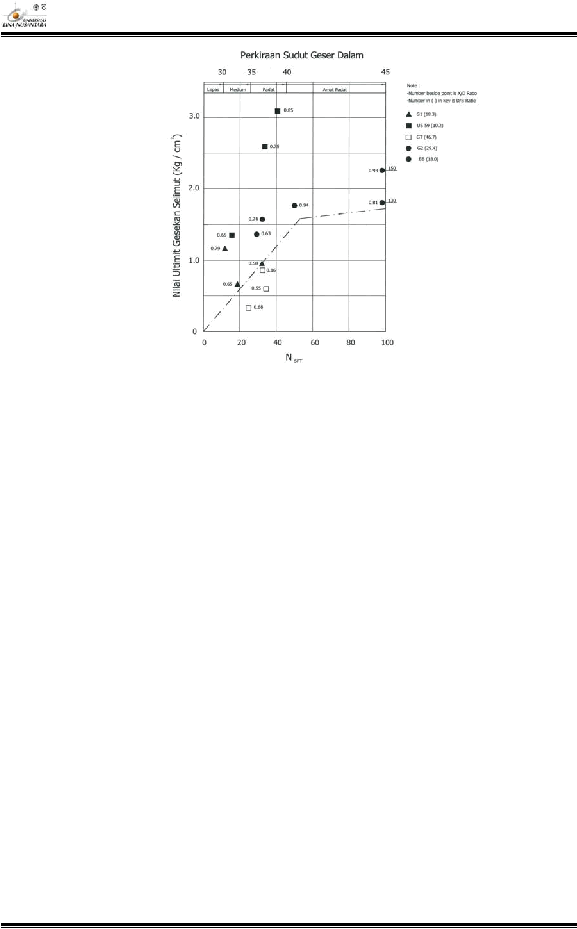

Gambar 2.5 Tahanan Selimut Ultimit Vs N

SPT

( Sumber : Wright 1977 )

Untuk mendapatkan daya dukung ijin maka daya dukung ultimit yang didapatkan

dibagi dengan faktor keamanan sebesar 2 – 3.

2.3.1.2 Daya Dukung Tarik Pondasi Tiang Bor

Bila

pondasi

tiang

dirancang

untuk

menahan

gaya

tarik

maka

perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tiang beton harus dilengkapi dengan tulangan memanjang

b. Sambungan tiang harus diperhitungkan untuk menahan gaya tarik

c. Tiang harus diangker ke dalam pelat penutup tiang dan pelat penutup harus

diikatkan

dengan kolom. Perancangan

pelat penutup tiang harus

diperhitungkan terhadap tegangan akibat tarikan.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 25

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

d. Tahanan tiang terhadap gaya ke atas tiang tidak selalu sama dengan tahanan

gesek

tiang

yang

arah

gayanya ke

bawah.

Untuk

tiang

gesek

pada

tanah

lempung dapat dianggap sama, akan tetapi untuk tanah granuler hal ini tidak

sama.

Untuk

tiang pada tanah

lempung, tahanan tarik

ultimit dinyatakan dalam

persamaan :

T

ug

=

T

un

+

W

(2.8)

Dimana :

T

ug

=

daya dukung tarik total (ton)

T

un

=

daya dukung tarik bersih (ton)

W

=

berat efektif tiang (ton)

Menurut rumusan Das dan Seeley (1982) :

Tun

=

(L x p x cu

x

a )

'

(2.9)

Dimana :

L

=

panjang tiang (m)

P

=

keliling dari tiang (m)

c

u

=

kohesi tanah (kN/m²)

a’ = koefisien adhesi dari permukaan tiang

Nilai a’ untuk pondasi tiang bor cor di tempat dinyatakan dengan rumus :

a. Untuk nilai c

u

=

80 kN/m2

a’ = 0,9 – 0,00625

(2.10)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 26

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

b. Untuk nilai c

u

>

80 kN/m²

a’ = 0,4

(2.11)

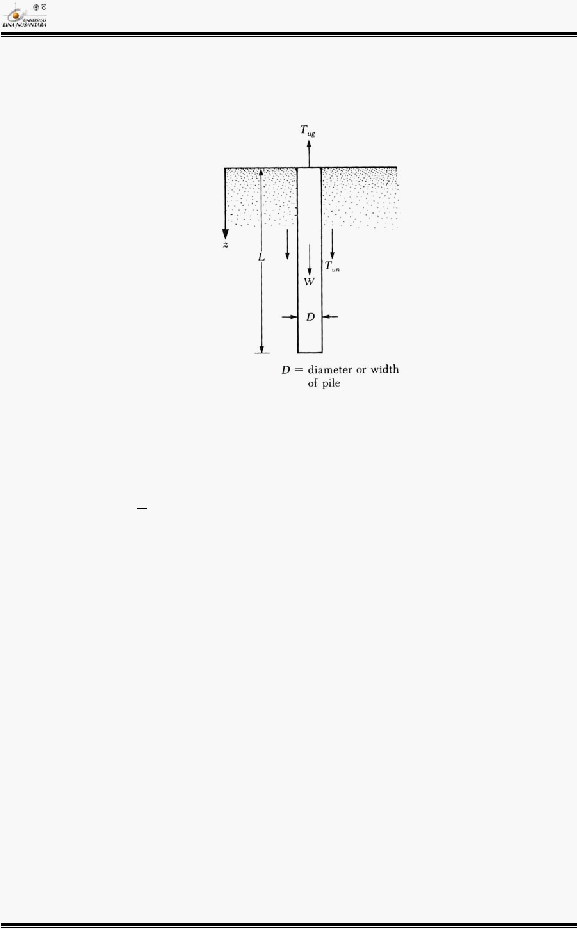

Gambar 2.6 Kapasitas Tiang Menahan Gaya Tarik

(Sumber : Das, 1990)

Untuk tanah pasir Das dan Seeley (1975) merumuskan :

T

un

=

1

p

2

?

L²K

u

tan d

(2.12)

Dimana :

T

un

=

daya dukung tarik netto (t/m²)

P

=

keliling tiang (m)

K

u

=

koefisien tarik

?

=

berat volume tanah (kN/m³) ; digunakan

?’ jika tanah terendam air

d

=

sudut gesek tanah (°)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 27

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

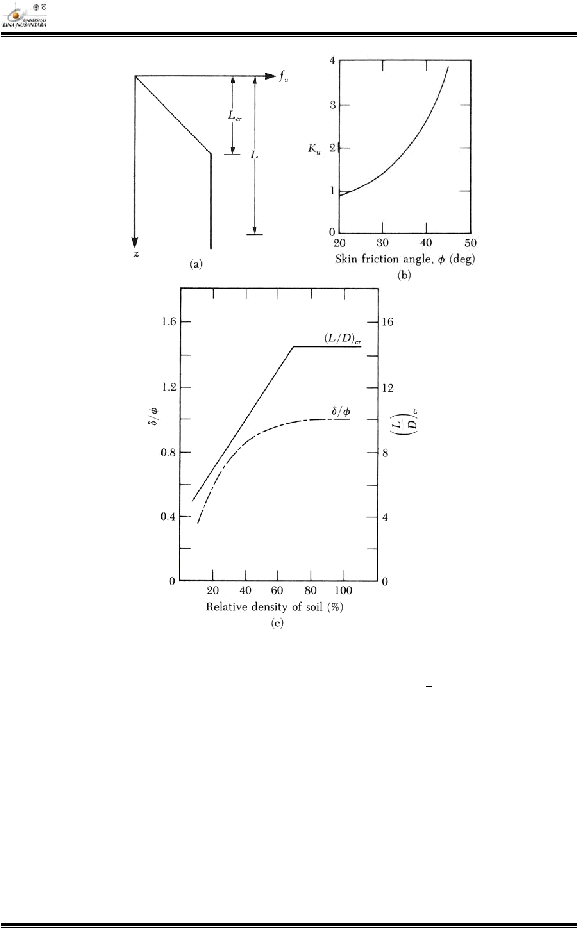

Gambar 2.7 (a) Korelasi Nilai f

u

(b) Korelasi Koefisien K

u

(c) Variasi Nilai d/f dan (L/D)

cr

(Sumber : Das, 1990)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 28

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.3.1.3 Daya Dukung Lateral Pondasi Tiang Bor

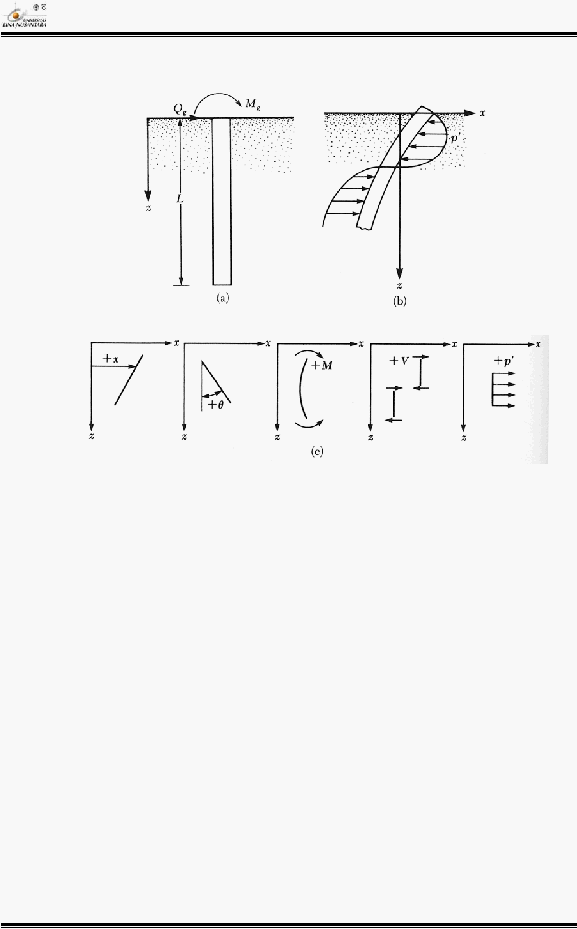

Gambar 2.8 (a) Gaya Lateral Pada Tiang Pondasi

(b) Gaya Tahanan Tanah Akibat Dibebani

Lateral

(c) Defleksi , Putaran Sudut, Momen, Geser, dan

Tekanan Aktif Tanah Akibat Beban Lateral

(Sumber : Das, 1990)

Pondasi

tiang

harus

dirancang

dengan

memperhitungkan beban

horisontal atau

beban lateral, seperti : beban angin, tekanan tanah lateral, beban gelombang air,

benturan kapal,

dan

lain-lain.

Dalam

analisis,

kondisi kepala tiang dibedakan

menjadi 2, yaitu :

a. Kepala tiang terjepit (fixed head)

Adalah tiang yang pada bagian atasnya terjepit, biasa digunakan pada gedung

atau bangunan tinggi.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 29

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

b. Kepala tiang bebas (free head)

Adalah tiang yang pada bagian atasnya tidak terjepit, biasa digunakan pada

jembatan.

Beban

lateral

yang

harus

didukung

pondasi

tiang

bergantung pada

rangka

bangunan

yang

mentransfer gaya

lateral ke kolom bagian bawah. Pondasi tiang

yang dipasang vertikal harus dirancang untuk menahan beban lateral yang cukup

besar,

maka

tanah

(khususnya

pada

bagian

atas)

yang

berfungsi sebagai

pendukung juga harus mampu menahan gaya yang bekerja.

Tiang pondasi

juga

perlu

dihubungkan dengan

gelagar-gelagar

horisontal

yang

berfungsi sebagai penahan gaya lateral.

Gaya lateral besarnya bergantung pada kekakuan tiang, tipe tiang, macam tanah,

penanaman ujung tiang ke dalam pelat penutup kepala tiang, sifat gaya-gaya dan

besarnya

defleksi

yang

terjadi.

Apabila

gaya

lateral

yang

bekerja

besar

maka

tiang yang dirancang dapat menggunakan tiang miring.

Beban lateral yang diijinkan pada pondasi tiang diperoleh berdasarkan salah satu

dari dua kriteria berikut :

a. Beban

lateral

ijin

yang

ditentukan dengan

membagi beban

lateral

ultimit

dengan nilai faktor keamanan

b. Beban lateral ditentukan berdasarkan defleksi maksimum yang diijinkan

(0,25 inch atau 0,00635 m)

Dalam

perhitungan pondasi

tiang

yang

menerima

beban

lateral

selain

perlu

mempertimbangkan

kondisi kepala tiang juga perlu dilakukan pertimbangan

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 30

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

terhadap

perilaku

tiang. Untuk menentukan

apakah tiang berperilaku

seperti

tiang panjang (elastis) atau tiang pendek (kaku) ditentukan dengan rumus seperti

di bawah ini :

Tabel 2.3 Kriteria Jenis Tiang

Jenis tiang

Modulus Tanah

Kaku

(Pendek)

L

=

2 T

L

=

2 R

Elastis

(panjang)

L

=

4 T

L

=

3,5 R

a.

R =

4

EI

KD

(2.13)

Dimana :

E

=

modulus elastisitas tiang (t/m²

)

I

=

momen inersia (m

4

)

D = diameter tiang (m)

k

s

=

modulus subgrade tanah dalam arah horisontal (t/m³) ; dimana

k

s

=

c

67 x

u

B

(2.14)

K = modulus tanah (t/m³) ; dimana

K

=

k

s

1,5

(2.15)

b.

T = 5

EI

?

h

(2.16)

Dimana :

E

=

modulus elastisitas tiang (t/m²

)

I

=

momen inersia (m

4

)

?

h

=

koefisien variasi modulus yang diperoleh Terzaghi dari hasil uji beban

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 31

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

tiang dalam yang terendam tanah pasir (t/m²

); dimana

?

h

=

67 x c

u

(dengan

c

u

=

kohesi tanah (kN/m²)

(2.17)

Setelah kita menentukan jenis perilaku tiang, kita dapat menganalisis daya

dukung

ultimit

tiang

pondasi.

Untuk

tiang

pondasi

yang

dirancang untuk

menerima

beban

lateral

juga

harus

meninjau

besar

defleksi

maksimum yang

terjadi akibat menerima beban tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan

meninjau besar daya dukung

ultimit

lateral dan besar defleksi maksimum pada

tiang

pondasi

tiang.

Berikut

metode

untuk

mencari besar

daya

dukung

lateral

pada tiang pondasi tiang dan defleksi maksimumnya, yaitu :

a. Metode Brinch Hansen

Metode ini berdasarkan teori tekanan tanah dan memiliki keuntungan karena

dapat

diterapkan

baik

pada

tanah

homogen,

tanah

dengan

c-f dan

tanah

berlapis, tetapi

hanya

berlaku

untuk

tiang

pendek

dan

dalam

solusinya

membutuhkan cara coba-coba untuk mendapatkan titik rotasi dari tiang.

b. Metode Broms

Metode

perhitungan

ini

menggunakan teori

tekanan

tanah

yang

disederhanakan dengan menganggap bahwa sepanjang kedalaman tiang,

tanah mencapai nilai ultimit.

Keuntungan metode Broms :

•

Dapat digunakan pada tiang panjang maupun tiang pendek

•

Dapat digunakan pada kondisi kepala tiang terjepit maupun bebas

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 32

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Kerugian metode Broms :

•

Hanya berlaku untuk lapisan tanah yang homogen, yaitu tanah lempung

saja atau tanah pasir saja

•

Tidak dapat digunakan pada tanah berlapis

Karena kedua metode diatas

tidak dapat digunakan dalam penelitian

maka

tinjauan pustaka yang dilakukan hanya garis besar saja.

c. Metode Reese & Matlock

Disamping kapasitas lateral ultimit sebagai kriteria desain, dapat pula

digunakan defleksi lateral ijin. Metode yang digunakan adalah Reese &

Matlock yang menggunakan pendekatan reaksi subgrade.

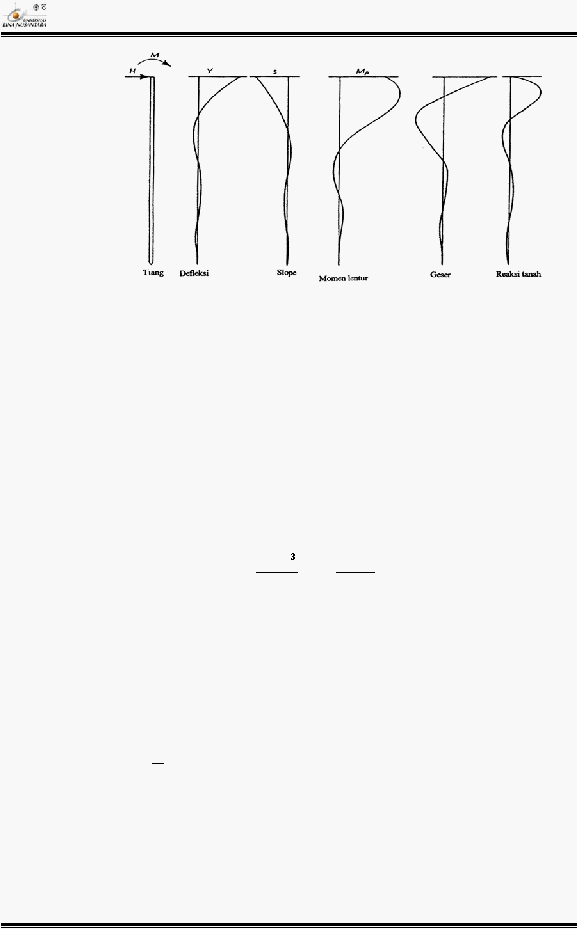

(a)

(b)

Gambar 2.9 Perlawanan Tanah dan Momen Lentur

Tiang Panjang – Kepala Tiang Terjepit

(a) Pada Tanah Pasir

(b) Pada Tanah Lempung

(Sumber, Broms, 1964)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 33

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 2.10 Pondasi Tiang dengan Beban Lateral H dan Momen M

(a) Defleksi (b) Slope (c) Momen (d) Geser

(e) Reaksi Tanah

(Sumber: Reese & Matlock, 1956)

•

Kepala tiang bebas (free head)

Rumus

untuk

menghitung

defleksi

akibat beban

lateral

untuk

kondisi

kepala tiang bebas adalah sebagai berikut :

y

x

=

y

A

+ y

B

=

A

y

·

H

·

T

EI

+

B

y

M.T

2

EI

(2.18)

Nilai A

y

dan B

y

dapat dilihat pada Tabel 2.4. Koefisien A dan B

besarnya bervariasi

tergantung

pada harga Z. Rumus untuk mencari

harga Z adalah :

Z

=

x

(2.19)

T

Dimana :

x = kedalaman yang ditinjau

T

=

faktor kekakuan

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 34

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.4 Koefisien A untuk Tiang Panjang

(Z

max

=

5) Kondisi Kepala Tiang Bebas

(Sumber : R.J. Woodwood. et.al., 1972)

•

Kepala tiang terjepit (fixed head)

Untuk kepala tiang pondasi pada gedung tinggi biasanya dianggap terjepit

(fixed head)

maka

rumus

untuk

menghitung defleksi

yang

terjadi

pada

tiang pondasi menurut Reese dan Matlock adalah :

y

x

=

c

y

H

·

T

3

EI

(2.20)

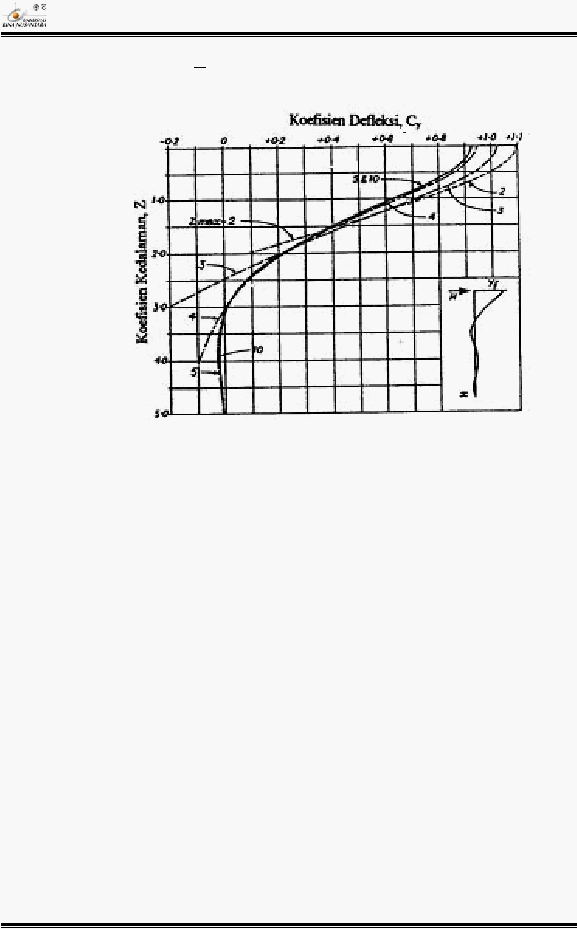

Koefisien

c

y

diperoleh dari

grafik pada

Gambar

2.11,

dimana

koefisien

kedalaman diperoleh dari rumus 2.19. Untuk harga Z

max

diperoleh dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 35

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

L

Z

max

=

T

(2.21)

Gambar 2.11 Koefisien Defleksi (C

y

)

Pada Tiang Kepala Terjepit

(Sumber Reese and Matlock, 1956)

Nilai defleksi yang diijinkan untuk suatu gedung bertingkat adalah maksimal

0,25 inch atau 0,00635 m walaupun beban lateral yang bekerja berbeda-beda.

2.3.2

Pelaksanaan Pondasi Tiang Bor

Tiga metode pelaksanaan pondasi tiang bor adalah sebagai berikut :

•

Pelaksanaan dengan cara kering (dry method)

Cara ini sesuai dengan jenis tanah kohesif dan pada tanah dengan muka air

tanah

yang

berada

pada

kedalaman di

bawah

dasar

lubang

bor

atau

jika

permeabilitas tanahnya

sangat

kecil,

sehingga

pengecoran

beton

dapat

dilakukan sebelum pengaruh air terjadi.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 36

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

•

Pelaksanaan dengan casing

Casing

diperlukan

karena

runtuhan

tanah

(caving) atau

deformasi

lateral

dalam

lubang bor dapat terjadi. Perlu dicatat bahwa slurry perlu

dipertahankan sebelum casing masuk.

Dalam kondisi tertentu, casing harus dimasukkan dengan menggunakan alat

penggetar (vibrator).

Penggunaan casing harus cukup panjang dan mencakup seluruh bagian tanah

yang

dapat

runtuh

akibat

penggalian dan

juga

diperlukan bila

terdapat

tekanan

artesis.

Kadang-kadang casing

sukar

dicabut

kembali

bila

beton

sudah

mengalami

setting,

tetapi

sebaliknya casing

tidak

boleh

dicabut

mendahului elevasi

beton

karena

tekanan

air

di

sekeliling

dinding

dapat

menyebabkan curing

beton

tidak sempurna.

Casing

juga

dibutuhkan pada

pengecoran di atas

tanah

atau

di

tengah-tengah air, misalnya pada

pondasi

untuk dermaga atau jembatan.

•

Pelaksanaan dengan Slurry

Metode

ini

hanya

dapat dilakukan untuk

suatu

situasi

yang

membutuhkan

casing.

Perlu

dicatat

disini

bahwa

tinggi

slurry

dalam lubang

bor

harus

mencukupi untuk memberikan tekanan

yang lebih tinggi dari tekanan air di

sekitar lubang bor. Akan

tetapi, slurry

tidak boleh didiamkan dalam

jangka

waktu

yang

lama

pada

lubang

galian

karena

slurry

akan

menempel pada

dinding

lubang

galian.

Penempelan

slurry

akan

menyebabkan kapasitas

gesekan selimut tiang bor berkurang.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 37

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bentonite adalah

bahan

yang

dipakai

sebagai

slurry

dengan

mencampurkannya dengan air. Umumnya diperlukan bentonite sebanyak 4%

hingga 6 % untuk pencampuran tersebut.

2.4

Pengujian Beban Pada Tiang Pondasi (Pile Load Tests)

Pengujian beban pada tiang pondasi dilakukan dengan tujuan :

a. Untuk menentukan grafik hubungan beban dan penurunan

b.

Untuk

menentukan kapasitas

ultimit

tiang

pondasi

yang

sebenarnya, yaitu

dengan

cara

membandingkan hasil

hitungan

kapasitas

tiang

pondasi

(dari

rumus

empiris

statis

ataupun

dinamis)

dengan

kapasitas

tiang

pondasi dari

hasil pengujian di lapangan

c. Sebagai percobaan untuk meyakinkan bahwa keruntuhan pondasi tidak akan

terjadi sebelum beban rencana tercapai. Beban ini nilainya beberapa kali dari

beban kerja yang terpilih dalam perancangan. Berdasarkan Perda DKI Jakarta

No.

7

Tahun

1991

mengenai Bangunan Dalam

Wilayah

DKI

Jakarta

menetapkan, untuk

perencanaan pondasi dan

struktur

penahan tanah

harus

dilakukan percobaan

pembebanan

sebesar

200

%

dari

beban

kerja

rencana,

baik untuk aksial tekan, aksial tarik dan beban lateral

Menentukan letak titik pengujian perlu dilakukan sebelum menguji tiang pondasi.

Letak

titik

pengujian adalah titik

yang

dekat dengan

lokasi penyelidikan tanah,

dimana karakteristik tanahnya telah diketahui dan

lokasi yang

mewakili kondisi

yang paling buruk

di

lokasi rencana bangunan. Apabila tiang

yang akan diuji

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 38

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

bukan

bagian

dari

pondasi

yang

akan digunakan,

sebaiknya

memiliki

ukuran

yang sama dengan yang digunakan untuk mendukung bangunan.

2.4.1

Uji Pembebanan Statis (Static Loading Test)

Sistem pembebanan dalam static

loading test

terbagi atas

beberapa cara

yang

biasanya digunakan dalam pelaksanaan pengujian tiang, antara lain :

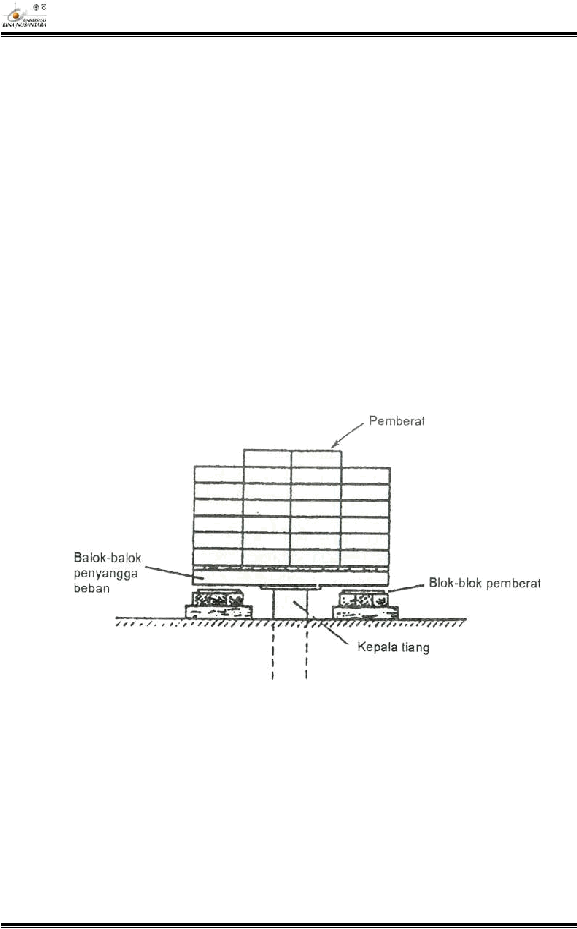

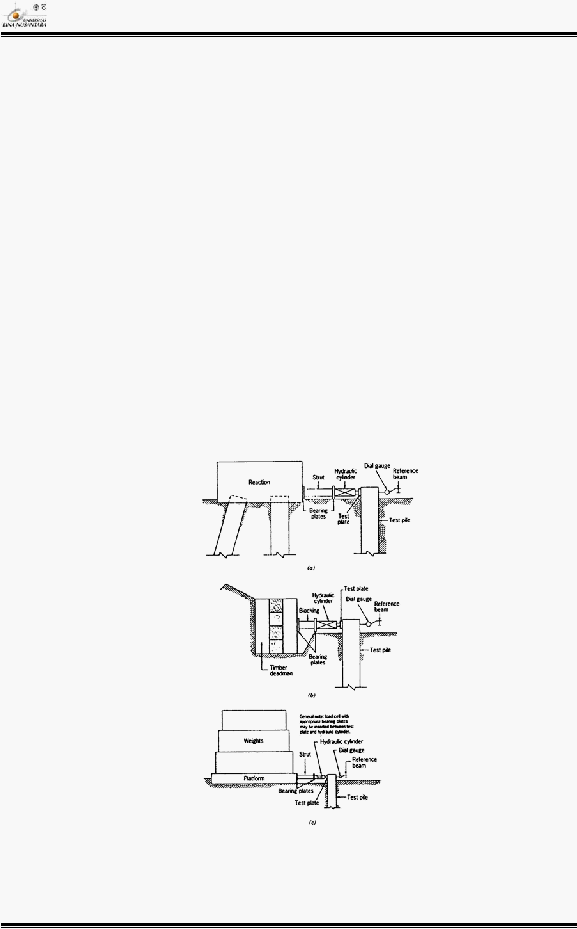

a. Dengan Metode blok-blok beton

Satu landasan (platform) yang dibebani dengan beban yang berat dibangun

dan diletakkan langsung di atas tiang uji. Cara ini biasanya memiliki resiko

ketidakseimbangan beban yang dapat menimbulkan kecelakaan.

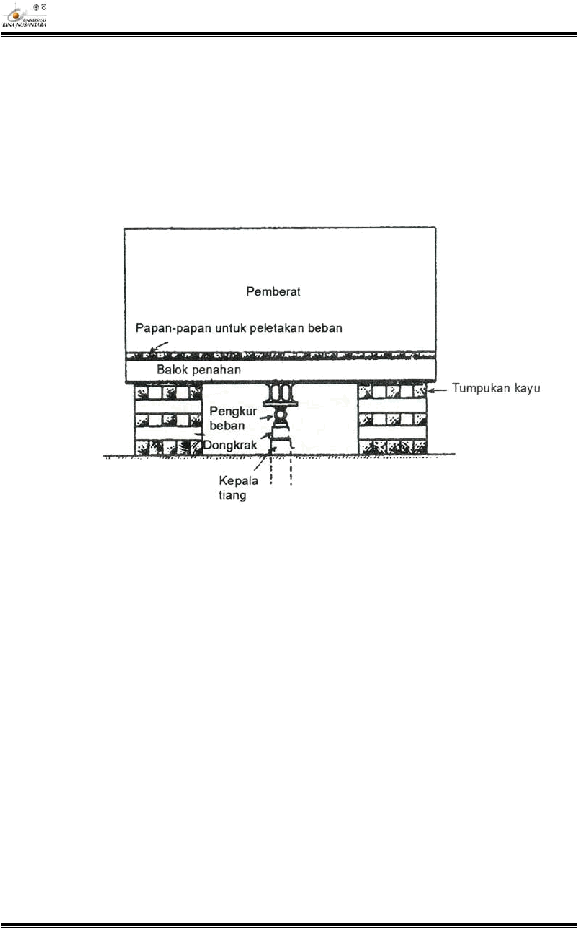

Gambar 2.12 Pengujian Dengan Beban Langsung di Kepala Tiang

b. Dengan Metode Hidrolis

Gelagar reaksi

yang dibebani dengan beban berat, dibangun melintasi tiang

yang diuji. Sebuah dongkrak hidrolik

(hydraulic jack) yang berfungsi untuk

memberikan

gaya kebawah

dan pengukur

besar beban (load gauge atau

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 39

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

proving

ring)

diletakkan diantara

kepala

tiang

dan

gelagar

reaksi.

Untuk

memperkecil pengaruh pendukung

gelagar reaksi

terhadap penurunan tiang,

pendukung gelagar

disarankan harus berjarak

lebih

besar

1,25

m

dari

tiang

uji.

Gambar 2.13 Pengujian Dengan Sistem Dongkrak Hidrolik

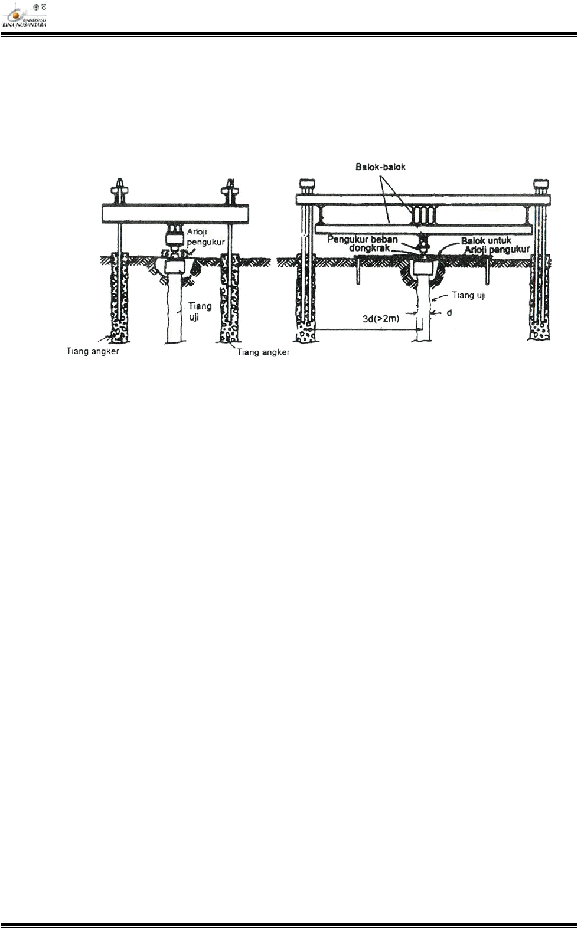

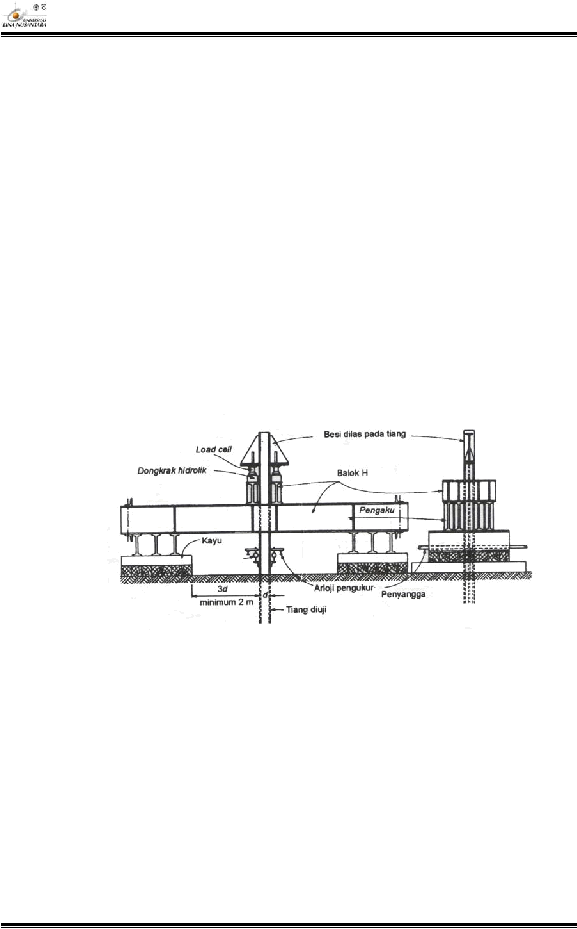

c. Dengan Metode Tiang Angker

Yakni disekitar tiang

uji dibangun pondasi sementara sebagai angker untuk

mendapatkan gaya tekan. Gelagar reaksi diikat pada tiang-tiang angker yang

dibangun di kedua sisi tiang. Dongkrak hidrolik dan alat pengukur besar gaya

diletakkan diantara gelagar reaksi dan kepala tiang. Tiap angker harus

berjarak

paling

sedikit

3

kali

diameter tiang,

diukur

dari

masing-masing

sumbunya dan harus lebih dari 2 m. Jika tiang uji berupa tiang yang

membesar pada ujungnya, jarak sumbu angker ke sumbu tiang harus 2 kali

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 40

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

diameter

ujung atau 4

kali diameter badan tiang.

Dipilih

mana yang

lebih

besar.

Gambar 2.14 Pengujian Dengan Tiang Angker (Tomlinson, 1980)

Uji pembebanan statis memiliki 3 macam metode pembebanan, yaitu :

a. Slow Maintained Load Test Method (SM Test)

Metode ini mengikuti prosedur ASTM D1143-81 yang terdiri dari :

•

Penambahan beban terdiri dari 8 tahap yaitu 25 %, 50 %, 75 %, 100 %,

125 %, 150 %, 175 %, dan 200 % dari beban rencana

•

Untuk

setiap

penambahan

beban, pembacaan

penurunan diteruskan

hingga penurunan tidak lebih dari 2,54 mm/jam, tetapi tidak lebih dari 2

jam

•

Pada saat penambahan beban sebesar 200 % dari beban rencana, beban

ditahan selama 24 jam

•

Setelah penambahan beban sebesar 200 % selesai dilakukan, beban

diturunkan secara bertahap untuk pengukuran rebound

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 41

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Metode Slow Maintained Load Test Method (SM Test) membutuhkan waktu

yang lama pada proses pengerjaannya.

b. Swedish Cyclic Test Method (SC Test)

Metode ini

hampir sama dengan metode Slow Maintained Load Test Method

(SM Test), hanya saja pada metode ini sebelum penambahan beban dilakukan

pelepasan beban

(unloading-reloading). Dengan dilakukan pelepasan beban,

rebound dari setiap tahap dapat diketahui dan perilaku pemikulan beban pada

tanah dapat disimpulkan dengan lebih baik.

c. Quick Maintained Load Test Method (QM Test)

Prosedur pada Quick Maintained Load Test Method (QM Test) adalah

sebagai berikut :

•

Penambahan beban untuk pengujian dimulai dari 20 % sampai 300 % dari

beban rencana dengan

penambahan 15 % setiap tahapnya.

•

Penambahan

bebannya

dilakukan

setiap

periode

5

menit.

Untuk

pembacaan dilakukan setiap 2,5 menit. Selain itu, metode ini tidak

memperhatikan pergerakan tiang.

Metode Quick Maintained Load Test Method (QM Test) membutuhkan

waktu

3

–

5

jam

dalam

proses

pengerjaannya. Metode

ini

tidak

dapat

digunakan

untuk

memperkirakan penurunan

pada

suatu

bangunan

karena

penambahan beban dilakukan dalam waktu yang singkat.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 42

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

d. Constant Rate of Penetration Test Method (CRP Test)

Metode

CRP

merupakan

salah

satu

alternatif

lain

yang

digunakan untuk

pengujian tiang secara statis. Prosedur metode CRP adalah sebagai berikut :

•

Tiang dibebani terus menerus hingga kecepatan penetrasi ke dalam tanah

konstan.

Umumnya diambil

patokan

sebesar 0,254

cm/menit atau

lebih

rendah bila jenis tanah adalah lempung

•

Pengujian dihentikan apabila pergerakan total kepala tiang mencapai 10%

dari diameter tiang atau pergerakan tiang sudah cukup besar

•

Hasil pengujian tiang dengan metode CRP

menunjukkan bahwa bebann

runtuh relative tidak tergantung oleh kecepatan penetrasi bila digunakan

batasan kecepatan penurunan kurang dari 0,125 cm/menit

pengujian tiang dibawah beban

yang diterapkan secara kontinu oleh sebuah

dongkrak hidrolis dengan kecepatan penetrasi tiang ke tanah konstan. Waktu

yang digunakan untuk

pengujian tergantung dari

ukuran

dan daya

dukung

tiang.

Dari

hasil

uji

pembebanan,

dapat

dilakukan

interpretasi

untuk

menentukan

besar beban

ultimit. Ada

berbagai

metode

interpretasi hasil

uji pembebanan

statis pada pondasi tiang bor, yaitu :

a. Metode P – S

Metode ini dilakukan dengan cara menarik garis lurus yang menyinggung

lengkung kurva

beban

terhadap

penurunan pondasi.

Dari

hasil

perpotongan kedua

garis

tersebut

ditarik

ke

arah

sumbu

beban

akan

diperoleh daya dukung ultimit tiang bor.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 43

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

b. Metode Fuller dan Hoy

Metode Fuller dan Hoy hampir sama dengan metode P – S, hanya salah

satu garis singgung harus membentuk sudut tangen 0,05 in/ton.

Metode ini tidak efektif digunakan untuk tiang panjang.

Interpretasi dapat

dilakukan

jika

kurva penurunan

–

beban

mencapai

nilai

ultimit, sehingga jika kurva tidak mencapai ultimit daya dukung ultimit dapat

dicari dengan cara mengambil nilai beban uji

maksimum (200 % dari beban

rencana).

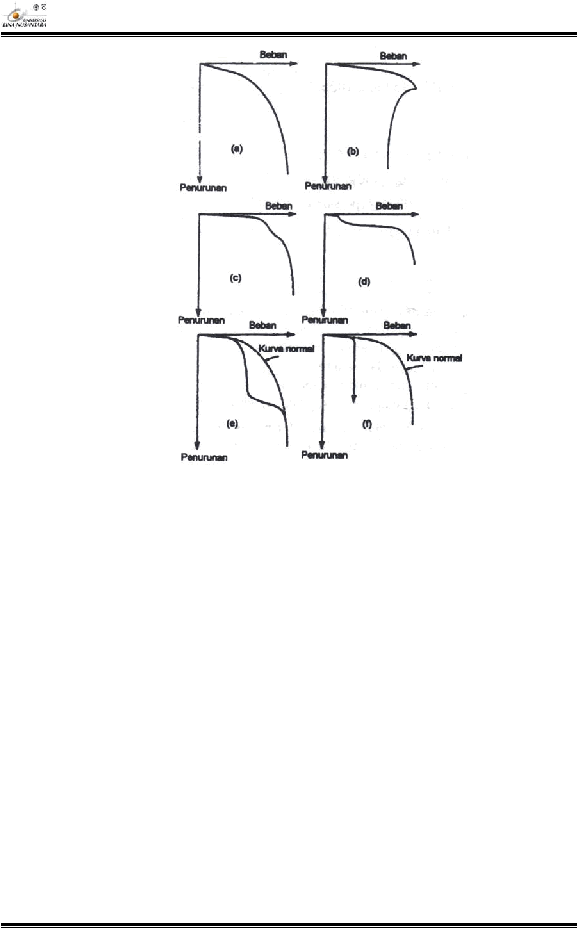

2.4.4.1 Uji Beban Vertikal (Axial Compression Loading Test)

Uji beban vertikal digunakan untuk mengetahui besar daya dukung ultimit tiang

untuk menerima gaya aksial.

Gambar

2.15 menunjukkan jenis kurva

penurunan –

beban

yang

dialami oleh

tiang vertikal dalam berbagai kondisi.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 44

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Gambar 2.15 Ciri Khusus Beban - Penurunan Pada Uji Pembebanan

Vertikal yang Berada Pada :

(a) Lempung lunak – kaku padat atau pasir tak padat

(b) Lempung kaku

(c) Tiang dukung ujung pada batu berpori lunak

(d) Badan tiang dari beton lunak tergesek secara

menyeluruh

(e) Celah tiang tertutup akibat beban

(f)

Beton kurang kuat dan mengalami keretakan

(Sumber : Tomlinson, 1977)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 45

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.4.4.2 Uji BebanTarik (Uplift Loading Test)

Pada

uji

pembebanan

tarik, pengukuran beban dengan

gerakan tiang

ditarik ke

atas sama dengan seperti pengujian beban aksial.

Uji beban tarik digunakan

untuk mengetahui daya dukung ultimit pondasi tiang

menahan tarik, seperti beban gempa, momen dan lain sebagainya.

Interpretasi untuk menentukan beban keruntuhan pada

uji tarik bisa bervariasi,

tergantung pada

besarnya

gerakan

yang

bisa

ditolerir,

tetapi

lebih

mudah

dilakukan

dibandingkan dengan

uji

tekan

karena

komponen

perlawanan

tidak

bercampur dengan tahanan ujung. Cara

untuk

menentukan daya dukung

ultimit

untuk tarik dicapai pada defleksi kepala tiang sebesar 6,25 mm.

Gambar 2.16 Uji Pembebanan Tarik

(Sumber :Tomlinson, 1980)

2.4.4.3 Uji Beban Lateral (Lateral Loading Test)

Uji

beban

lateral

(horisontal) digunakan

untuk

mengetahui kekakuan

defleksi

tiang

pada

waktu

beban

telah

bekerja. Beban

lateral

yang

diijinkan dapat

ditentukan dari nilai beban pada defleksi tiang tertentu (0,25

inchi atau 0,00635

m) yang dibagi dengan faktor keamanan (McNulty,1956). Pada uji pembebanan

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 46

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

lateral yang diamati adalah pergeseran yang dialami pondasi akibat variasi

pembebanan lateral. Pengujian dilakukan sampai defleksi tiang mencapai 2 inch.

Uji pembebanan

lateral dilakukan

dengan cara menekan satu atau sepasang

kepala dengan dongkrak hidrolik yang disandarkan pada suatu sistem reaksi yang

berupa blok beban, pondasi tiang, maupun blok jangkar (Gambar 2.14).

Pada saat pembebanan, pergerakan kepala tiang dapat diukur dengan dial gauge.

Cara pengujian beban

lateral dapat bervariasi, akan

tetapi

umumnya dilakukan

dengan

cara

menambahkan

beban

secara

berangsur-angsur sampai

kecepatan

gerakan tertentu.

Alideth dan Davidson (1970)

menunggu sampai 1 jam

untuk

tiap penambahan beban atau setelah gerakan kepala tiang kurang dari 0,01 inch

per jam.

Gambar 2.17 Uji Pembebanan Lateral

(Sumber :Tomlinson, 1980)

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 47

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.4.2

Uji Beban Dinamis (Dynamic Loading Test)

Uji pembebanan dinamis

awal

dikembangkan

hanya

untuk

pondasi

tiang

pancang, namun dengan cara analog uji pembebanan dinamis dapat diaplikasikan

pada tiang bor.

Uji

pembebanan

dinamis

yang

mulai

berkembang digunakan

adalah

uji

Pile

Driving

Analyzer

(PDA)

yang

dikembangkan oleh

Professor

Goble

di

Case

Institute of Technology, Ohio.

Cara

pengujian Pile

Driving

Analyzer (PDA)

adalah dengan

memasang

strain

transducer dan accelerometer di dekat kepala tiang

yang kemudian alat tersebut

dihubungkan ke komputer. Strain transducer dan accelerometer

berguna untuk

menginterpretasikan gelombang

satu

dimensi

(one

dimensional

wave)

yang

dihasilkan tiang pondasi agar regangan dan percepatan yang terjadi di sepanjang

tiang pondasi dapat diukur.

Pada

uji

PDA

digunakan

model

analitis

yang

menggabungkan data

lapangan

dengan teori

perambatan

gelombang

untuk

memprediksi besarnya daya

dukung

ultimit, distribusi gesekan selimut di sepanjang tiang dan simulasi perilaku beban

terhadap penurunan dari tiang pondasi.

|

Universitas Bina Nusantara

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil

2 - 48

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Gambar 2.18 Komputer yang Digunakan Sebagai Perekam Gelombang

Tiang

(a)

(b)

Gambar 2.19 (a) Strain transducer dan accelerometer (b) DropHammer

|