|

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Sistem Polder

2.1.1 Definisi Sistem Polder

Sistem polder

adalah

suatu

teknologi

penanganan

banjir

dan

air

laut

pasang

dengan

kelengkapan

sarana

fisik,

seperti

sistem

drainase,

kolam retensi,

pintu

dan

pompa air,

yang

harus dikelola sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air

yang tidak

terpisahkan.

Dengan

sistem polder,

maka

lokasi

rawan banjir

akan

dibatasi dengan

jelas, sehingga elevasi muka air,

debit

dan

volume

air

yang

harus

dikeluarkan dari

sistem dapat dikendalikan. Oleh karena itu, sistem polder disebut juga sebagai sistem

drainase yang terkendali.

Daerah yang berpotensi sebagai polder adalah daerah dataran rendah seperti rawa

musiman,

dataran

banjir

dan

zona

pasang

surut

(daerah

pantai).

Sistem

polder

ini

sangat berguna untuk mengamankan daerah-daerah rendah dan daerah yang berupa

cekungan dari

banjir,

yang drainasenya

tidak

dapat

mengalir secara

gravitasi.

Agar

daerah ini tidak tergenang, maka dibuat saluran yang mengelilingi cekungan. Air yang

tertangkap dalam daerah cekungan

itu sendiri ditampung di dalam suatu waduk, dan

selanjutnya dipompa ke sungai (outlet).

|

9

2.1.2 Karakteristik Sistem Polder

Polder adalah suatu area atau kawasan yang cukup luas di tepi pantai dengan

elevasi muka tanah di bawah muka air pasang (MAT) air laut, danau atau sungai, yang

dikelilingi oleh tanggul atau tanah tinggi, agar area atau kawasan tersebut dapat

dicegah banjir. Area

atau

kawasan di dalam polder

tersebut

ditata

sedemikian

rupa

sehingga air yang berasal dari luar kawasan tidak dapat masuk, dimana air yang

dikelola hanya berasal dari air hujan dan kadang-kadang air

rembesan pada kawasan

itu sendiri yang dikumpulkan.

Dalam

polder

tidak ada aliran permukaan bebas seperti pada daerah tangkapan

air alamiah, tetapi dilengkapi dengan bangunan pengendali pada pembuangannya

dengan penguras atau pompa untuk mengendalikan air keluar.

Muka

air

di

dalam polder air

permukaan

maupun

air

bawah

permukaan

tidak

bergantung pada permukaan air di daerah sekitarnya dan dinilai berdasarkan elevasi

lahan, sifat-sifat tanah, iklim dan tanaman.

(Sumber: Laporan Akhir Pengendalian Polder Pantai Indah Kapuk, Puslitbang SDA 2005)

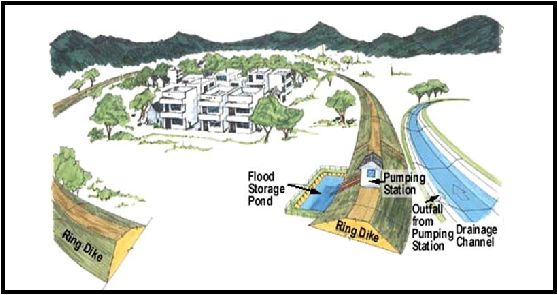

Gambar 2.1 Sketsa Tipikal Sistem Polder

|

|

10

2.1.3 Fungsi Polder

Pada awalnya polder dibuat

untuk kepentingan pertanian. Tetapi beberapa

dekade

belakangan

ini

sistem

polder juga

diterapkan

untuk

kepentingan

pengembangan

industri, permukiman,

fasilitas umum serta

untuk kepentingan lainnya

dengan alasan keamanan.

Fungsi utama polder adalah sebagai pengendali muka air di dalam sistem polder

tersebut.

Untuk

kepentingan

permukiman,

muka

air

di

dalam sistem

dikendalikan

supaya

tidak

terjadi

banjir

atau

genangan.

Air

di

dalam

sistem dikendalikan

sedemikian rupa sehingga jika ada kelebihan air yang berpotensi dapat

menyebabkan

banjir, maka kelebihan air itu dipompa keluar dari sistem.

2.1.4 Elemen-elemen Sistem Polder

Sistem polder

terdiri

dari

jaringan

drainase, tanggul, kolam

retensi

dan

badan

pompa.

Keempat elemen

sistem polder

harus direncanakan

secara

integral, sehingga

dapat bekerja secara optimal.

1.

Jaringan Drainase

Drainase adalah istilah

yang digunakan

untuk sistem penanganan kelebihan air.

Khusus istilah drainase perkotaan, kelebihan air yang dimaksud adalah air yang

berasal dari air hujan. Kelebihan air hujan pada suatu daerah, tentunya dapat

menimbulkan

masalah,

sehingga

harus

dibangun saluran drainase yang cukup besar

sesuai dengan debit banjir yang ada sehingga tidak menimbulkan genangan. Dalam

artian daerah dengan sistem polder, dengan adanya sistem drainase perkotaan sangat

dibutuhkan untuk mengeringkan suatu area tersebut.

|

|

11

Pada

suatu

sistem drainase

perkotaan

terdapat

jaringan

saluran

drainase

yang

merupakan sarana drainase

lateral berupa pipa,

saluran tertutup dan saluran terbuka.

Berdasarkan cara kerjanya saluran drainase terbagi dalam beberapa jenis, yaitu saluran

pemotong, saluran pengumpul dan saluran pembawa.

b.

Saluran

Pemotong

(interceptor) adalah saluran yang berfungsi sebagai

pencegah

terjadinya pembebanan aliran dari suatu daerah terhadap daerah lain di bawahnya.

Saluran ini biasanya dibangun dan diletakkan pada bagian yang relatif sejajar

dengan bangunan kontur.

c. Saluran Pengumpul (collector) adalah saluran

yang berfungsi sebagai pengumpul

debit yang diperoleh dari saluran drainase

yang

lebih

kecil

dan

akhirnya

akan

dibuang ke saluran pembawa. Letak saluran pembawa ini di bagian terendah

lembah ini suatu daerah sehingga secara efektif dapat berfungsi sebagai pengumpul

dari anak cabang saluran yang ada.

d. Saluran Pembawa (conveyor). adalah saluran yang berfungsi sebagai pembawa air

buangan

dari

suatu daerah

ke

lokasi

pembuangan

tanpa

membahayakan

daerah

yang dilalui. Sebagai contoh adalah saluran banjir kanal atau sudetan-sudetan atau

saluran by pass yang bekerja khusus hanya mengalirkan air secara cepat sampai ke

lokasi pembuangan.

Untuk menjamin berfungsinya saluran drainase secara baik, diperlukan

bangunan-bangunan

pelengkap di

tempat-tempat

tertentu.

Jenis

bangunan pelengkap

itu adalah :

b. Bangunan Silang; misalnya gorong-gorong atau siphon.

c. Bangunan Pintu Air ; misalnya pintu geser atau pintu otomatis.

d. Bangunan Peresap (infiltrasi), misalnya sumur resapan.

|

12

Semua

bangunan

yang

disebutkan

di

atas tidak

selalu

harus

ada

pada

setiap

jaringan drainase. Keberadaannya tergantung pada kebutuhan setempat yang biasanya

dipengaruhi oleh fungsi saluran, tuntutan akan kesempurnaan jaringannya, dan kondisi

lingkungan.

Gambar

ilustrasi

mengenai

jaringan drainase dalam sistem polder dapat

dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

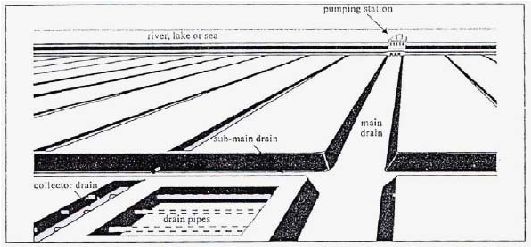

(Sumber : Basic concepts of polders, Prof.dr.E.Schultz)

Gambar 2.2 Skema Jaringan Drainase pada Sistem Polder

2.

Tanggul

Tanggul

merupakan suatu batas

yang

mengelilingi suatu badan

air atau daerah

atau

wilayah

tertentu

dengan

elevasi

yang lebih

tinggi,

agar

dapat

terlindungi

dari

pengaruh luar atau sesuatu yang dapat membahayakan daerah yang berada diluarnya,

apabila

melimpas

keluar dari

tempatnya. Dalam bidang perairan, laut

dan

badan air

merupakan daerah yang memerlukan tanggul sebagai pelindung di sekitarnya. Jenis-

jenis tanggul, antara lain : tanggul alamiah, tanggul timbunan, tanggul beton dan

tanggul infrastruktur.

Tanggul alamiah

yaitu tanggul

yang sudah terbentuk secara alamiah dari

bentukan

tanah dengan

sendirinya. Contohnya bantaran

sungai di pinggiran sungai

|

|

13

secara memanjang. Tanggul timbunan adalah tanggul yang sengaja dibuat dengan

menimbun

tanah

atau

material

lainnya, di

pinggiran

wilayah.

Contohnya

tanggul

timbunan batuan di sepanjang pinggiran laut. Tanggul beton merupakan tanggul yang

sengaja dibangun dari campuran perkerasan beton agar berdiri dengan kokoh dan kuat.

Contohnya tanggul bendung, dinding penahan tanah (DPT). Tanggul infrastruktur

adalah sebuah struktur yang didesain dan dibangun secara kuat dalam periode waktu

yang lama

dengan perbaikan dan pemeliharaan secara terus menerus, sehingga

seringkali dapat difungsikan sebagai sebuah tanggul, misal jalan raya.

3. Kolam Retensi

Kolam retensi

merupakan

suatu

cekungan

atau kolam yang

dapat

menampung

atau meresapkan air didalamnya, tergantung dari jenis bahan pelapis dinding dan dasar

kolam. Kolam

retensi dapat dibagi menjadi 2

macam, yaitu kolam alami dan kolam

non alami.

Kolam alami yaitu kolam retensi yang berupa cekungan atau lahan resapan yang

sudah

terdapat

secara alami

dan

dapat

dimanfaatkan baik pada kondisi aslinya atau

dilakukan penyesuaian. Pada umumnya perencanaan kolam jenis ini memadukan

fungsi sebagai kolam penyimpanan air dan penggunaan oleh masyarakat dan kondisi

lingkungan

sekitarnya.

Kolam jenis

alami

ini

selain

berfungsi

sebagai

tempat

penyimpanan,

juga

dapat

meresapkan

pada

lahan

atau

kolam pervious,

misalnya

lapangan sepak bola (yang tertutup oleh rumput), danau alami, yang terdapat di taman

rekreasi dan kolam rawa.

Kolam non alami yaitu kolam retensi yang dibuat sengaja didesain dengan

bentuk dan kapasitas tertentu pada lokasi yang telah direncanakan sebelumnya dengan

lapisan bahan material yang kaku, seperti beton. Pada kolam jenis ini air yang masuk

|

|

14

ke

dalam inlet

harus

dapat

menampung

air

sesuai

dengan

kapasitas

yang

telah

direncanakan

sehingga

dapat

mengurangi

debit

banjir

puncak

(peak

flow)

pada

saat

over

flow,

sehingga

kolam berfungsi

sebagai

tempat

mengurangi

debit

banjir

dikarenakan adanya penambahan waktu konsentrasi air untuk mengalir dipermukaan.

Kapasitas kolam

retensi

yang

dapat

menampung

volume air

pada

saat

debit

banjir

puncak, dihitung dengan persamaan umum seperti di bawah ini :

t

V =

?

0

(Q in – Q out) dt

(2.1)

Dengan : V

=

Volume kolam

t

=

Waktu awal air masuk ke dalam inlet

t

0

=

Waktu air keluar dari outflow

Q

in

=

Debit inflow

Q

out

=

Debit outflow

4.

Stasiun Pompa

Di dalam stasiun pompa terdapat pompa yang digunakan untuk mengeluarkan air

yang sudah

terkumpul

dalam kolam

retensi

atau

junction jaringan

drainase

ke

luar

cakupan area. Prinsip dasar kerja pompa

adalah memindahkan air dari kolam

tampungan dengan menggunakan sumber tenaga, baik itu listrik atau diesel atau solar.

Air dapat dibuang langsung ke laut atau sungai atau banjir kanal yang bagian hilirnya

akan bermuara di laut. Biasanya pompa digunakan pada suatu daerah dengan dataran

rendah atau keadaan topografi atau kontur yang cukup datar, sehingga saluran-saluran

yang ada

tidak

mampu mengalir

secara

gravitasi. Jumlah dan kapasitas pompa yang

disediakan di dalam stasiun pompa harus disesuaikan dengan volume layanan air yang

harus

dikeluarkan. Pompa

yang

menggunakan

tenaga

listrik,

disebut

dengan

pompa

|

|

15

jenis

sentrifugal,

sedangkan

pompa

yang

menggunakan

tenaga

diesel dengan

bahan

bakar solar adalah pompa submersible.

2.2

Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu

yang mempelajari tentang terjadinya, pergerakan dan

distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Secara umum

dapat dikatakan bahwa Hidrologi adalah ilmu yang

menyangkut masalah kuantitas dan

kualitas

air

di

bumi.

Unsur-unsur

hidrologi yang

dibahas

pada

penelitian

ini

adalah

sebagai berikut :

2.2.1 Evaporasi

Evaporasi adalah proses pertukaran molekul air di permukaan menjadi molekul-

molekul uap air (penguapan) di atmosfer melalui kekuatan panas. Cara menentukan

besarnya evaporasi dapat dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan

pengukuran evaporasi permukaan air bebas secara langsung (Water Budget Study of

Field Plots and for a Large Watershed).

E

L

= P + I

surf

+ I

gw

–

O

surf

–

O

gw

-

?S

(2.2)

Keterangan :

E

L

=

Evaporasi muka air bebas per hari

P

=

Presipitasi

I

surf

=

Aliran permukaan harian yang masuk

I

gw

=

Aliran air tanah yang masuk

O

surf

=

Aliran permukaan harian yang keluar

O

gw

=

Aliran air tanah yang keluar

?S

=

Perubahan jumlah simpanan air selama periode pengamatan

|

16

Untuk perhitungan pada permasalahan banjir dan drainase, pada umumnya

besaran evaporasi tidaklah

terlalu berperan. Meskipun demikian

untuk

mendapatkan

ketelitian neraca air yang lebih baik dan memenuhi masukan program MIKE URBAN

SWMM, maka perlu dikumpulkan data mengenai evaporasi.

2.2.2 Infiltrasi

Infiltrasi adalah masuknya air dari air hujan maupun aliran permukaan ke dalam

tanah dalam kurun waktu tertentu. Proses infiltrasi ini tergantung dari jenis dan kondisi

tanahnya. Ketika hujan berhenti (di bawah kapasitas infiltrasi) maka sejumlah air yang

tertampung di permukaan diizinkan untuk meresap dan menambah volume komulatif

infiltrasi. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Green-Ampt.

Adapun parameter infiltrasi Green-Ampt ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Parameter Infiltrasi Green-Ampt

Jenis tanah

Nilai

IMD

Tanah

Nilai

Suct

(cm)

Konduktivitas

Hidraulik

K (cm/jam)

Pasir

0.34

10.16

11.78

LanauPasiran

0.33

20.32

2.99

Pasiran lanau

0.32

30.48

1.09

Lanau

0.31

20.32

0.34

Lempunglanau pasiran

0.26

-

0.15

Lempung lanauan

0.24

25.4

0.10

Lempung

0.21

17.78

0.03

(Sumber :

EPA, “SWMM Windows Interface User’s Manual “ 1998)

2.3

Hidraulik

Aliran

air

dalam

suatu

saluran dapat

berupa

aliran

pada

saluran

terbuka

(open

channel flow) maupun pada saluran tertutup (pipe channel flow).

2.3.1 Aliran Air pada Saluran Terbuka (Open Channel Flow)

|

|

17

1.

Aliran Steady (Steady Flow)

Aliran permanen atau tetap adalah aliran yang mempunyai kedalaman tetap

untuk waktu tertentu. Aliran ini di klasifikasikan menjadi dua jenis aliran sebagai

berikut :

a.

Aliran Seragam, yaitu aliran dengan tinggi muka air sama pada setiap

penampang.

b.

Aliran berubah, yaitu aliran dengan tinggi muka air berubah-ubah di

sepanjang saluran.

2.

Aliran Unsteady (Unsteady Flow)

Aliran tidak permanen atau tidak tetap adalah aliran yang mempunyai

kedalaman aliran yang berubah tidak sesuai dengan waktu, contohnya adalah

seperti banjir.

2.3.2 Aliran Air pada Saluran Tertutup (Pipe Channel Flow)

Aliran

air

pada

saluran

tertutup

ini

tidak

terdapat

muka

air bebas, pipa

penuh

terisi air. Tekanan air dalam pipa ditentukan oleh muka air di kedua ujung pipa.

2.3.3 Sifat-Sifat Aliran

Pada saluran terbuka (open channel flow), aliran yang terjadi pada saluran adalah

sebagai berikut :

1.

Aliran Laminer

Aliran

laminer

adalah

aliran

dengan gaya

kekentalan

atau

viskositasnya

relatif

sangat besar dibandingkan dengan

gaya

inersianya, sehingga kekentalan

|

|

18

berpengaruh besar terhadap perilaku aliran. Butiran air pada aliran

ini bergerak

lebih teratur atau lurus.

2.

Aliran Turbulen

Aliran turbulen adalah aliran dengan gaya kekentalan atau viskositasnya

relatif lemah dibandingkan dengan gaya inersianya, sehingga butiran air pada

aliran ini bergerak tidak beraturan atau tidak tetap.

2.4

Gambaran Umum Program MIKE URBAN SWMM

MIKE

URBAN

SWMM

merupakan

suatu

program model

simulasi

dan

desain

distribusi

jaringan

air

yang

fleksibel,

baik untuk

pengendalian

air

limbah

maupun air

hujan.

Program ini

mampu

mengkombinasikan

Arcview

GIS

dengan

Storm Water

Management

Model

(SWMM).

Program ini

juga

dapat

mensimulasikan

kualitas

dan

kuantitas air, aliran permukaan air,

aliran bawah permukaan dan penelusuran aliran di

saluran

serta

analisis

masalah-masalah

yang

berhubungan

dengan

hidrologi

dan

hidrolika sekaligus. Arcview GIS (Geography Information System) digunakan untuk

mempermudah proses pemasukan data dengan digitasi peta berikut informasinya.

Program ini

sudah

mengalami

perkembangan

dan

modifikasi,

sampai

memiliki

beberapa

versi dan program MIKE URBAN SWMM

memiliki peran

yang besar untuk

menjadi

sebuah paket program analisis

hidrologi

dan

hidrolika sekaligus

yang

paling

relevan

dalam aplikasi

praktek dalam

dunia

hidroteknik sekarang

ini.

Program MIKE

URBAN SWMM ini mempunyai kapasitas dengan tujuan untuk analisis debit banjir,

mendesain saluran, perencanaan saluran dan penggambaran masalah drainase dan

masalah-masalah yang berhubungan dengan perairan lainnya.

|

|

19

Program MIKE

URBAN

SWMM

digunakan

untuk

memodelkan

Daerah

Aliran

Sungai (DAS) Kali Ciliwung Kota, Kali Besar dan Kali Krukut sebagai saluran drainase

utama pada sistem

polder Pluit, sekaligus input model hidrologi, hidrolika maupun

model hujan-limpasan yang dibutuhkan.

Di

dalam program ini terdiri

dari

beberapa

metode

perhitungan

yang digunakan

pada penelitian ini yang akan dibahas di bawah ini.

2.4.1 Metode Perhitungan pada Program MIKE URBAN SWMM

Metode perhitungan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

1.

Aliran Permukaan (Overland Flow)

Untuk lebih memahami

proses konversi kejadian hujan menjadi limpasan

permukaan pada metode ini, rumus limpasan permukaan yang digunakan dapat

dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

Rainfall – ( Infiltrationi + Evaporation ) = Overland Flow

(2.3)

Besarnya

debit

aliran

permukaan

pada

pemodelan

SWMM

dihitung

dengan

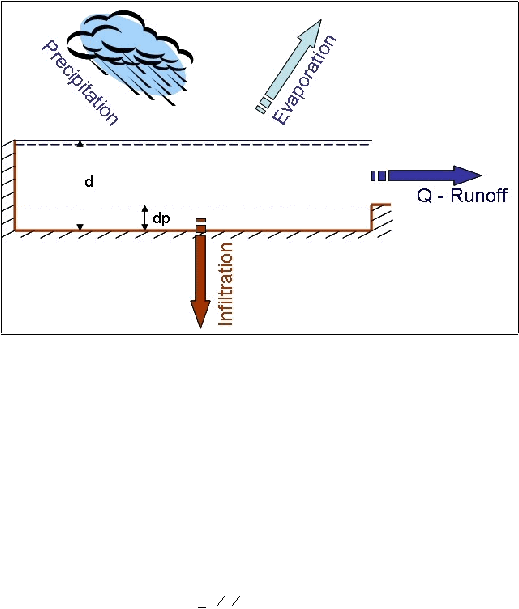

konsep nonlinear reservoir. Gambaran mengenai konsep nonlinear reservoir ini dapat

dilihat pada gambar 2.3.

|

20

(Sumber : DHI Software User Guide, 2005)

Gambar 2.3 Konsep Nonlinear Konversi Hujan – Limpasan pada SWMM

2.

Penelusuran Aliran

Penelusuran aliran adalah sebuah prosedur analisis untuk mengetahui jejak aliran

air pada suatu sistem hidrologi, dengan beberapa kejadian hujan sebagai input.

Debit aliran permukaan per meter lebar sub daerah layanan diperhitungkan

berdasarkan persamaan Manning sebagai berikut :

1

5 12

q

=

y

3

s

n

(2.4)

Keterangan :

q

=

Debit aliran permukaan per meter lebar, m³/detik/m

n

=

Koefisien kekasaran manning

y

=

d - dp = Kedalaman aliran, m

s

=

Kemiringan lahan, mm/mm

Debit aliran permukaan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

|

21

Q

=

w

×

q

P

W

Q

Gambar 2.4 Sketsa Konversi Aliran Permukaan

maka debit aliran dirumuskan sebagai berikut :

Q

=

W

(

1

)

(d - dp)

5/3

S

1/2

n

(2.5)

Keterangan :

Q

=

Debit aliran permukaan, m³/detik

q

=

Debit aliran permukaan per meter lebar, m³/detik/m

W

=

Lebar daerah layanan,m

d

p

=

Tinggi depression storage, m

s

=

Kemiringan daerah tangkapan, m/m

3.

Waktu Konsentrasi

Waktu konsentrasi adalah

waktu

yang dibutuhkan

untuk mengalirkan

air dari

titik

terjauh

pada

daerah

aliran

ke

titik

yang ditentukan

di

hilir.

Salah

satu

metode

untuk memperkirakan waktu konsentrasi adalah rumus yang dikembangkan oleh

Kirpich (1940), yang dapat ditulis sebagai berikut :

0,385

Tc

= 0.87 x L2

(2.6)

1000 x S

Keterangan :

tc

=

Waktu konsentrasi, jam

L

=

Panjang saluran utama dari hulu sampai hilir, km

S

=

Kemiringan rata-rata saluran

|