|

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1.

Analytical Hierarchy Process (AHP)

2.1.1. Prinsip – prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP)

yang dikembangkan oleh Thomas Saaty pada

tahun 1970-an merupakan suatu

metode dalam pemilihan alternatif-alternatif dengan

melakukan

penilaian

komparatif

berpasangan sederhana

yang

digunakan

untuk

mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan berdasarkan ranking.

AHP adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk

evaluasi

atribut-atribut

kualitatif.

Atribut-atribut tersebut

secara

matematik

dikuantitatif

dalam

satu

set

perbandingan berpasangan,

yang

kemudian digunakan

untuk

mengembangkan prioritas-prioritas secara

keseluruhan

untuk

penyusunan

alternatif-alternatif pada urutan ranking / prioritas.

Kelebihan AHP dibandingkan dengan metode yang lainnya karena adanya struktur

yang

berhirarki, sebagai

konsekuensi dari

kriteria

yang

dipilih,

sampai

kepada sub-

sub kriteria yang paling

mendetail. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas

toleransi

inkonsistensi

berbagai kriteria

dan

alternatif

yang

dipilih

oleh

para

pengambil keputusan (Saaty, 1990).

Karena menggunakan input persepsi manusia, model ini dapat mengolah data yang

bersifat kualitatif

maupun

kuantitatif. Jadi kompleksitas permasalahan yang ada

di

|

|

12

sekitar

kita

dapat

didekati dengan

baik

oleh

model

AHP

ini.

Selain

itu

AHP

mempunyai kemampuan untuk

memecahkan masalah

yang

multi-objektif dan multi-

kriteria

yang

didasarkan

pada

perbandingan preferensi

dari

setiap

elemen

dalam

hierarki.

Jadi

model

ini

merupakan

suatu

model

pengambilan keputusan

yang

komperehensif.

Ada beberapa prinsip

yang

harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan

dengan

AHP, diantaranya adalah

:

decomposition, comparative judgement, synthesis

of priority dan logical consistency (Sri Mulyono, 2007 : 220).

2.1.1.1. Decomposition

Setelah

persoalan

didefinisikan, maka

perlu

dilakukan

decomposition

yaitu

memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil

yang

akurat,

pemecahan juga

dilakukan

terhadap

unsur-unsurnya

sampai

tidak

mungkin dilakukan pemecahan lebih

lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan

dari persoalan tadi.

Karena alasan

ini,

maka

proses

analisis

ini

dinamakan hirarki

(hierarchy).

Ada

dua

jenis

hirarki

yaitu

lengkap

dan

tak

lengkap. Dalam

hirakri

lengkap, semua elemen

pada suatu tingkat

memiliki semua

elemen

yang

ada

pada

tingkat berikutnya. Jika tidak demikian, dinamakan hirarki tak lengkap.

2.1.1.2. Comparative Judgement

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada

suatu

tingkat

tertentu

dalam

kaitannya dengan

tingkat

diatasnya.

Penilaian

ini

merupakan

inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-

elemen.

Hasil

dari

penilaian

ini

akan

tampak

lebih

baik

bila

disajikan

dalam

|

13

bentuk matriks

yang

dinamakan matriks pairwise

comparison. Pertanyaan

yang

biasa diajukan dalam penyusunan skala kepentingan adalah :

a. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin) ?, dan

b. Berapa kali lebih (penting/disukai/mungkin) ?

Agar

diperoleh

skala

yang

bermanfaat

ketika

membandingkan dua

elemen,

seseorang

yang

akan

memberikan jawaban

perlu

pengertian

menyeluruh

tentang

elemen-elemen

yang

dibandingkan

dan

relevansinya

terhadap

kriteria

atau

tujuan

yang

dipelajari. Dalam

penyusunan

skala

kepentingan

ini,

digunakan acuan

seperti

pada tabel berikut.

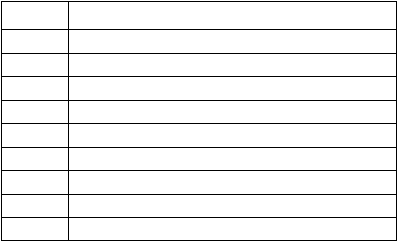

Tabel 2.1

Skala prioritas dalam AHP

Nilai

Numerik

Tingkat Kepentingan (Preference)

1

Sama pentingnya (Equal Importance)

2

Sama hingga Sedikit Lebih penting

3

Sedikit Lebih penting (Slightly more Importance)

4

Sedikit Lebih hingga Jelas lebih penting

5

Jelas lebih penting (Materially more Importance)

6

Jelas hingga Sangat jelas lebih penting

7

Sangat jelas lebih penting (Significantly more Importance)

8

Sangat jelas hingga Mutlak lebih penting

9

Mutlak lebih penting (Absolutely more Importance)

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma reciprocal

artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting daripada j, maka elemen j harus sama

|

|

14

dengan

1/3 kali pentingnya dibanding elemen

i. Disamping

itu perbandingan

dua

elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama pentingnya.

2.1.1.3. Synthesis of Priority

Dari

setiap

pairwise

comparison

kemudian dicari

eigen

vectornya

untuk

mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap

tingkat,

maka

untuk

mendapatkan global

priority

harus

dilakukan

sintesa

diantara

local

priority.

Prosedur

melakukan sintesis

berbeda

menurut

bentuk

hirarki.

Pengurutan

elemen-elemen menurut

kepentingan

relatif

melalui

prosedur

sintesa

dinamakan priority setting.

2.1.1.4. Logical Consistency

Konsistensi

memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa

dapat

dikelompokkan sesuai

dengan

keseragaman

dan

relevansi.

Kedua

adalah

menyangkut

tingkat

hubungan

antara

objek-objek yang

didasarkan

pada

kriteria

tertentu.

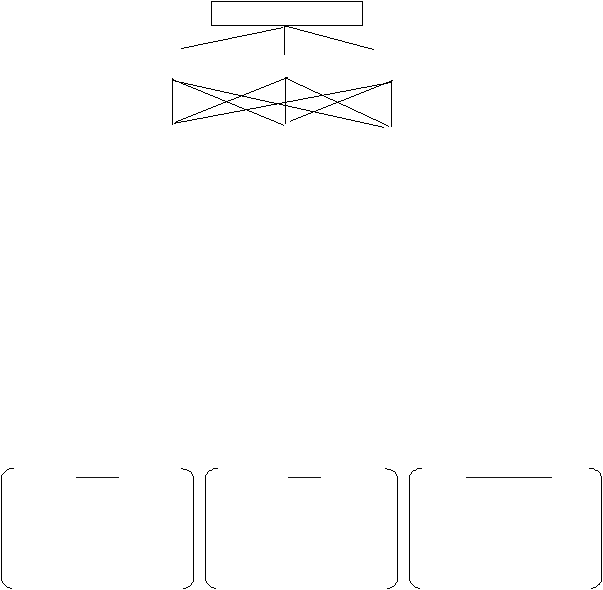

2.1.2. Tahap-tahap pemecahan masalah dengan AHP

Misalkan kita akan memilih lokasi pabrik baru dengan tiga alternatif pilihan A, B

dan

C

maka

terlebih

dahulu

kita

harus

menetapkan kriteria

pengambilan keputusan

terhadap alternatif – alternatif tersebut, misalkan harga, jarak dan tenaga kerja. Maka

struktur hirarki lengkap dari masalah pemilihan lokasi pabrik yang disederhanakan ini

ditunjukkan seperti pada gambar berikut.

|

15

Tingkat 1

Fokus :

Pemilihan lokasi pabrik

Tingkat 2

Kriteria :

Harga

Jarak

Tenaga

Tingkat 3

Alternatif

A

B

C

Gambar 2.1

Contoh hirarki lengkap pilihan lokasi pabrik

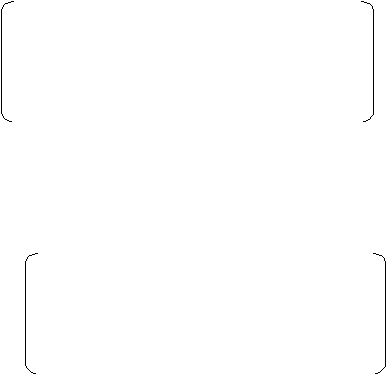

Langkah-langkah penyelesaian masalah selanjutnya adalah :

1. Membuat

matriks

hubungan

perbandingan berpasangan antara tiap alternatif

untuk setiap

kriteria keputusan. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan

dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan / preference level

suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya.

Harga

A

B

C

A

1

3

2

B

1/3

1

1/5

C

1/2

5

1

Jarak

A

B

C

A

1

6

1/3

B

1/6

1

1/9

C

3

9

1

Tenaga Kerja

A

B

C

A

1

1/3

1

B

3

1

7

C

1

1/7

1

Gambar 2.2

Contoh matriks Alternatif vs preferensi untuk tiap kriteria

2. Untuk setiap matriks kriteria, dilakukan penjumlahan nilai tiap kolom.

|

16

3. Membagi setiap nilai alternatif berpasangan dengan

hasil penjumlahan pada

kolom terkait, hasil pembagian kemudian dijumlahkan searah kolom, hasilnya

seharusnya sama dengan 1 untuk menunjukkan konsistensinya.

4. Merubah nilai ke bilangan desimal dan mencari nilai rata-rata pada tiap baris,

sehingga dari seluruh kriteria akan didapat matriks baru sebagai berikut.

Lokasi

Harga

Jarak

Tenaga Kerja

A

.5012

.2819

.1790

B

.1185

.0598

.6850

C

.3803

.6583

.1360

Gambar 2.3

Contoh matriks nilai Alternatif vs kriteria

5. Membuat matriks nilai untuk kriteria, misalnya,

Kriteria

Harga

Jarak

Tenaga Kerja

Harga

1

1/5

3

Jarak

5

1

9

Tenaga Kerja

1/3

1/9

1

Gambar 2.4

Contoh matriks nilai kriteria

6. Mengulangi

langkah 2 sampai dengan 4

untuk matriks baru ini. Nilai akkhir

yang

didapat dari

matriks

baru

ini

merupakan

eigen

vector

(vektor

pengali)

untuk matriks pada langkah 4.

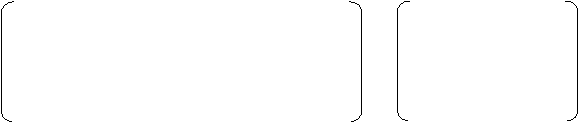

|

17

A

.5012

.2819

.1790

B

.1185

.0598

.6850

C

.3803

.6583

.1360

Gambar 2.5

Lokasi

Harga

Jarak

Tenaga Kerja

X

Kriteria

Harga

.1993

Jarak

.6535

Tenaga Kerja .0860

Perkalian matriks akhir

7. Mengalikan kedua

matriks pada

Gambar 2.5 diatas. Alternatif dengan nilai

terbesar merupakan alternatif yang harus dipilih.

2.2. Sistem Tenaga Listrik untuk Industri Manufaktur

2.2.1. Pengantar Tenaga Listrik

Listrik adalah kondisi dari partikel subatomic tertentu, seperti elektron dan proton,

yang menyebabkan adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya (Van harten :

2002).

Arah

mengalirnya energi

listrik

berawal

dari

pusat

tenaga

listrik

melalui

saluran-saluran transmisi

kemudian

didistribusikan dengan

suatu

penghantar

/

konduktor

tertentu

sampai

pada

instalasi

pemakai

yang

merupakan

unsur

utilitas.

Arus

listrik sendiri timbul karena adanya beda potensial,

yaitu

mengalirnya muatan

listrik

dari

saluran

positif

ke saluran

negatif.

Sistem

arus

listrik

terdiri

dari dua

macam, yaitu :

-

Sistem listrik arus searah (Direct Current/DC), umumnya bertegangan rendah

dan banyak dipakai untuk kontrol dan instrumentasi.

|

|

18

-

Sistem

listrik

arus

bolak-balik

(Alternating

Current/AC),

merupakan

sistem

listrik

yang paling

banyak

dipakai

mulai dari pembangkit

sampai ke

konsumen, bahkan juga instrumentasi karena memiliki kelebihan

fleksibilitas

pengaturan

tegangan dibanding tegangan DC, sehingga mudah

didistribusikan.

Adapun macam tegangan listrik arus bolak-balik yang umum dipakai di Indonesia

(frekuensi 50 Hertz) adalah :

-

Tegangan

Rendah

(220

Volt

untuk

sistem

satu

phasa

dan

380

Volt

untuk

sistem

tiga

phasa),

merupakan

tegangan

yang

digunakan

oleh

konsumen

akhir

(end

user),

diturunkan dari

tegangan

20

kV

melalui

trafo

step down

disetiap wilayah distribusi.

-

Tegangan Menengah (20 kiloVolt), dipakai untuk mendistribusikan listrik dari

Gardu Induk ke wilayah distribusi.

-

Tegangan

Tinggi

(150 – 500 kiloVolt),

merupakan tegangan

yang digunakan

oleh sumber pembangkit listrik sampai penyaluran ke Gardu Induk.

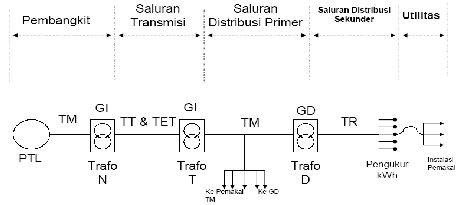

Skema alir tenaga listrik ari pembangkit hingga ke pemakai ditunjukkan oleh gambar

dibawah ini.

|

19

Gambar 2.6

Urutan aliran tenaga Listrik

2.2.2. Klasifikasi Jenis Pembangkit Tenaga Listrik untuk Industri

Berdasarkan

jenis bahan bakarnya pembangkit

tenaga listrik dapat dibedakan

menjadi :

a. Pembangkit

Listrik

thermis,

merupakan

pembangkit

listrik

yang

menggunakan batubara,

gas bumi, minyak bakar

maupun

tenaga nuklir

sebagai bahan bakarnya.

b.

Pembangkit

listrik kinetis,

memanfaatkan pasang surutnya air sebagai media

penggerak turbin air yang akan memutar generator.

Sedangkan menurut asal media penggerak generator suatu pembangkit tenaga listrik

dapat dibedakan menjadi :

|

|

20

1.

Pembangkit Listrik

Tenaga

Uap

(PLTU).

Uap

yang

dihasilkan untuk

memutar

turbin

diperoleh dari

Boiler

berbahan bakar

Gas

alam,

solar,

minyak

residu,

batubara maupun

bahan

sisa

proses

produksi

seperti

serbuk

bekas

pemotongan

kayu.

2. Pembangkit Listrik

Tenaga Diesel

(PLTD). Menggunakan mesin diesel berbahan

bakar minyak solar (light oil) untuk menggerakkan generator.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTA). Menggunakan tenaga air

untuk

memutar

turbin

setelah

sebelumnya air

ditampung lebih

dahulu

dalam

sebuah

reservoir berupa bendungan untuk memudahkan pengaturan tekanan.

4. Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH), memanfaatkan potensi sumber energi

terbarukan yang

tersedia

(sinar

matahari,

mikro

hidro

&

angin)

untuk

tujuan

optimasi penggunaan/ konsumsi bahan bakar minyak (Diesel Generator).

5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN),

merupakan pembangkit tenaga listrik

yang

memanfaatkan tenaga

hasil

pemecahan

inti

atom,

umumnya

bahan

yang

dipakai adalah uranium.

6. Pembangkit Listrik Tenaga

Gas (PLTG), prinsip kerjanya sama dengan PLTD,

hanya saja untuk

bahan bakar

main engine / penggerak

utama generator

digunakan mesin berbahan bakar

gas, bisa berupa gas

alam cair (LPG)

atau

gas

alam murni (Natural Gas). Jenis ini sangat sesuai untuk pembangkitan daya kecil

hingga medium.

|

|

21

Pembangkit

listrik

tenaga

air

walaupun

memanfaatkan sumber

daya

alam

yang

tersedia

bebas

dan

dapat

terbarukan, tetapi

harus

dibangun

didaerah-daerah

pengunungan yang ada air terjunnya atau ada

sungai-sungai yang arusnya deras dan

supaya persediaan airnya terjamin umumnya dibangun bendungan untuk membentuk

danau-danau buatan. Sedangkan pembangkit

listrik

termis

umumnya

membutuhkan

banyak

air

untuk

pendinginan, sehingga

sebaiknya

dibangun

didekat

sumber

air,

misalnya di tepi pantai atau sungai besar.

Berdasarkan uraian

diatas

maka

hampir

tak

mungkin

bagi

industri

manufaktur

dengan kebutuhan daya medium (sekitar 10- 20 MW) untuk membangun pembangkit

tenaga

air

karena

umumnya fasilitas produksi

ada

didaerah suburban

atau bahkan

didalam kota,

sedangkan idealnya

pembangkit dibangun

sedekat

mungkin

dengan

beban

untuk

mengurangi kerugian-kerugian energi dan mengurangi biaya distribusi.

Dengan

demikian

untuk

memenuhi kebutuhan akan

daya

listrik

suatu

industri

manufaktur dapat melakukan alternatif-alternatif berikut ini :

1. Berlangganan

daya listrik dari negara melalui Perusahaan Listrik Negara

(PLN).

2. Berlangganan listrik ke perusahaan pembangkit listrik swasta, umumnya

hanya terdapat di daerah-daerah tertentu seperti di kawasan industri.

3. Membangun pembangkit listrik sendiri untuk semua kebutuhan dayanya.

Pembangkit

yang

digunakan

biasanya

Generator

bertenaga

diesel

atau

gas,

|

|

22

dan

juga Turbin Uap

bertenaga gas atau batubara. Pembangkit -

pembangkit

jenis

ini

sangat

sesuai

untuk

diterapkan di

Industri

manufaktur karena

tidak

memerlukan

prosedur

pengoperasian dan

perawatan

yang

rumit,

selain

itu

ukurannya relatif

compact

sehingga

infrastruktur

yang diperlukan

tidak

banyak

dan

bisa

ditempatkan di

dalam

fasilitas

produksi.

Yang

perlu

diperhatikan lebih

lanjut

adalah

biaya

investasi dan

kontinuitas bahan

bakarnya

yang

harus

disesuaikan dengan

lingkungan sekitar

perusahaan

berada.

4.

Berlangganan

listrik dari

perusahaan

pembangkit

tenaga listrik

dan

membangun pembangkit listrik seperti pada nomor 3. Alternatif ini bertujuan

antara lain untuk :

-

Mengkombinasi pemenuhan daya dari dua sumber sehingga dapat mengurangi

biaya operasi.

-

Meningkatkan keandalan suplai

listrik, apabila ada kegagalan dari satu

sumber, maka masih dapat dipenuhi dari sumber yang lain.

2.2.3. Pengelompokkan Kelas Konsumen dan Tarif Pemakaian Tenaga Listrik

Di Indonesia, dasar peraturan yang digunakan sebagai acuan klasifikasi golongan

tarif

untuk

konsumen listrik

adalah

Keputusan Presiden

RI

nomor

89

tahun

2002

tentang

Golongan

Tarif

Dasar

Listrik

PLN

yang

mulai berlaku

mulai

tanggal

31

Desember 2002, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

|

23

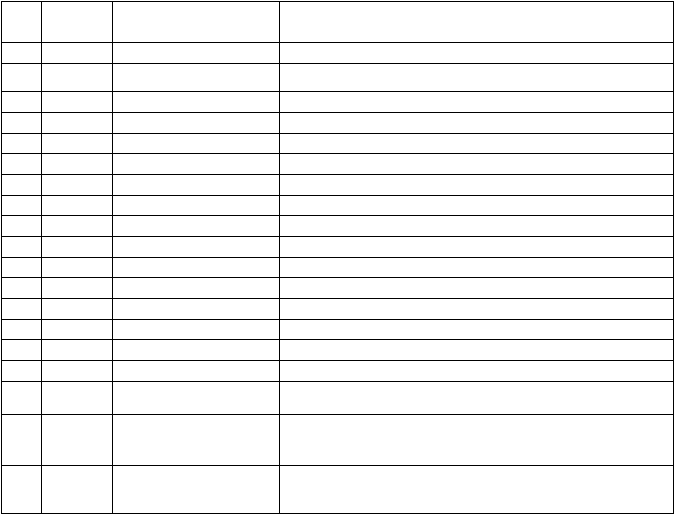

Tabel 2.2

Golongan Tarif Dasar Listrik

No.

Gol.Tarif

TR/TM/TT

BATAS DAYA

KETERANGAN

1

S-1 / TR

220 VA

Golongan Tarif Untuk Pemakaian

Sangat Kecil

2

S-2 / TR

250 VA s/d 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Pelayanan Sosial Kecil

Sampai dengan

sedang

3

S-3 / TM

diatas 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Pelayanan Sosial

4

R-1 / TR

250 VA s/d 2.200 VA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Rumah Tangga Kecil

5

R-2 / TR

diatas 2.200 VA s/d 6.600 VA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Rumah Tangga Menengah

6

R-3 / TR

di atas 6.600 VA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Rumah Tangga Besar

7

B-1 / TR

250 VA s/d 2.200 VA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Bisnis Kecil

8

B-2 / TR

diatas 2.200 VA s/d 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Bisnis Menengah

9

B-3 / TM

diatas 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Bisnis Besar

10

I-1 / TR

450 VA s/d 14 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Industri Kecil / Rumah Tangga

11

I-2 / TR

diatas 14 kVA s/d 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Industri Sedang

12

I-3 / TM

diatas 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Industri Menengah

13

I-4 / TT

30.000 kVA ke atas

Golongan Tarif Untuk Keperluan Industri Besar

14

P-1 / TR

250 VA s/d 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Kantor Pemerintah Kecil dan Sedang

15

P-2 / TM

diatas 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Keperluan Kantor Pemerintah Besar

16

P-3 / TR

Golongan Tarif Untuk Keperluan Penerangan Jalan

17

T / TM

diatas 200 kVA

Golongan Tarif Untuk Traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan

(PERSERO) PT.Kereta Api Idonesia

18

C / TM

diatas 200 kVA

Golongan Tarif Curah (bulk) Untuk Keperluan penjualan secara curah (bulk)

kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum

(PIUKU)

19

M

/

TR,TM,TT

Golongan Tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang

memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal

tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S,R,B,I dan P

Klasifikasi diatas

juga berlaku untuk pembangkit listrik swasta,

hanya saja untuk

pembangkit listrik

swasta

tentu

menerapkan tarif

yang

berbeda

dari

tarif

PLN.

Sedangkan besarnya

tarif

PLN

sendiri

sekarang

masih

mengikuti

penetapan

TDL

(Tarif Dasar Listrik) tahun 2003 yang untuk kelompok industri ditunjukkan oleh tabel

berikut.

|

24

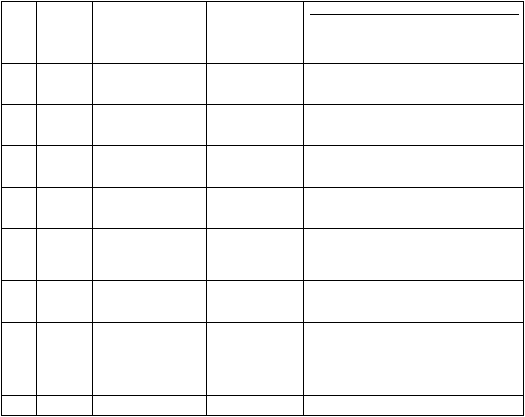

Tabel 2.3

Tarif dasar Listrik untuk keperluan Industri (mulai berlaku per Desember 2003)

NO.

GOL

TARIF

BATAS

DAYA

BIAYA BEBAN

(RP./kVA/bulan)

BIAYA PEMAKAIAN

(RP./kWh)

1

I-1 / TR

s.d 450 VA

27

Blok I : 0 s.d 30 kWh

: 161

Blok II : di atas 30 kWh : 435

2

I-1 / TR

900 VA

33.5

Blok I : 0 s.d 72 kWh

: 350

Blok II : di atas 72 kWh : 465

3

I-1 / TR

1.300 VA

33.8

Blok I : 0 s.d 104 kWh

: 475

Blok II : di atas 104 kWh : 495

4

I-1 / TR

2.200 VA

33.8

Blok I : 0 s.d 196 kWh

: 480

Blok II : di atas 196 kWh : 495

5

I-1 / TR

di atas 2.200 VA s.d

14 kVA

34

Blok I : 0 s.d 80 jam nyala : 480

Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya :

495

6

I-2 / TR

di atas 14 kVA

s.d.200 kVA

35

Blok WBP

=

K

x 466

Blok LWBP = 466

7

I-3 / TM

di atas 200 kVA

31.3

0 s.d 350 jam nyala Blok WBP = K x 468

Di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 468

Blok LWBP = 468

8

I-4 / TT

30.000 kVA ke atas

28.7

460

Catatan :

-

K : Faktor perbandingan antara harga

WBP

dan

LWBP

sesuai dengan

karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 <= K <= 2 ), yang

ditetapkan oleh Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara.

-

WBP

:

Waktu beban puncak

-

LWBP

:

Luar waktu beban puncak

-

Jam nyala : Adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

|

|

25

2.2.4. Generator Set Sinkron Arus AC (Alternating Current)

2.2.4.1. Pengertian Generator Sinkron

Generator adalah

mesin

yang

dapat

mengubah tenaga

mekanis

menjadi

tenaga

listrik

melalui

proses

induksi

elektromagnetik. Generator

ini

memperoleh

energi

mekanis dari prime mover. Generator arus bolak-balik (AC) dikenal dengan sebutan

alternator.

Generator

diharapkan dapat

mensuplai tenaga

listrik

pada

saat

terjadi

gangguan, dimana suplai tersebut digunakan untuk beban prioritas.

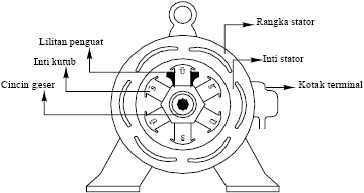

Konstruksi generator AC adalah sebagai berikut:

1. Rangka

stator, terbuat

dari besi tuang,

rangka

stator

maerupakan

rumah dari

bagian-bagian generator yang lain.

2.

Stator. Stator

memiliki alur-alur sebagai tempat

meletakkan lilitan stator.

Lilitan

stator berfungsi sebagai tempat GGL (Gaya Gerak Listrik) induksi.

3.

Rotor.

Rotor adalah

bagian

yang

berputar, pada

bagian

ini terdapat kutub-kutub

magnet

dengan

lilitannya

yang

dialiri

arus

searah,

melewati

cincin

geser

dan

sikat-sikat.

4. Cincin geser, terbuat dari bahan kuningan atau tembaga yang yang dipasang pada

poros dengan memakai bahan isolasi. Slip ring ini berputar bersama-sama dengan

poros dan rotor.

5.

Generator

penguat.

Generator

penguat

merupakan generator

arus

searah

yang

dipakai sebagai sumber arus.

Pada umumnya

generator AC ini dibuat sedemikian rupa, sehingga lilitan tempat

terjadinya GGL induksi

tidak bergerak, sedangkan kutub-kutub akan

menimbulkan

|

26

medan

magnet

berputar.

Generator

itu

disebut

dengan

generator

berkutub

dalam,

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7

Konstruksi Generator berkutub dalam

Prinsip

kerja

dari

generator sesuai

dengan

hukum Lens,

yaitu

arus

listrik

yang

diberikan

pada

stator

akan

menimbulkan

momen

elektromagnetik yang

bersifat

melawan putaran rotor sehingga menimbulkan EMF pada kumparan rotor. Tegangan

EMF

ini

akan

menghasilkan

suatu

arus

jangkar.

Jadi

engine

sebagai

prime

mover

akan

memutar

rotor

generator,

kemudian rotor

diberi

eksitasi

agar

menimbulkan

medan

magnet

yang berpotongan

dengan

konduktor

pada

stator

dan

menghasilkan

tegangan pada stator. Karena ada dua kutub

yang berbeda, utara dan selatan,

maka

tegangan yang dihasilkan pada stator adalah tegangan bolak-balik. Besarnya tegangan

induksi memenuhi persamaan:

E

=

Kd . Ks. ?. F . p .g . Nc

E

=

4,44 . Kd . Ks . f . F . p. g. Nc

Dimana:

|

|

27

E

=

GGL yang dibangkitkan (volt)

Kd = faktor kisar lilitan

?

=

kecepatan sudut dari rotor (rad/second)

f

= frekuensi (hertz)

F

=

fluks medan magnet

Nc = jumlah lilitan

g = jumlah kumparan per pasang kutub per pasa

Generator

AC

bekerja

dengan

prinsip

induksi

elektromagnetik. Generator

AC

terdiri

dari

stator

yang

merupakan

elemen

diam

dan

rotor

yang

merupakan elemen

berputar dan terdiri dari belitan-belitan medan.

Pada generator AC jangkamya diam

sedangkan medan utamanya berputar dan lilitan jangkarnya dihubungkan dengan dua

cincin geser

2.2.4.2. Prinsip Kerja Engine dari Generator

Genset merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi

listrik. Genset dapat digunakan sebagai sistem cadangan listrik atau "off-grid"

(sumber

daya

yang

tergantung atas

kebutuhan pemakai). Generator terpasang satu

poros

dengan

prime

mover

berupa

motor

pembakaran dalam

(internal

combustion

engine)

berbahan bakar

solar

atau

gas.

Prime

mover

merupakan peralatan

yang

mempunyai

fungsi

menghasilkan

energi

mekanis

yang

diperlukan

untuk

memutar

rotor

generator. Pada

engine

terjadi

penyalaan sendiri,

karena

proses

kerjanya

berdasarkan

udara

murni

yang

dimampatkan di

dalam

silinder pada

tekanan

yang

tinggi,

sehingga

temperatur di

dalam

silinder

naik.

Dan

pada saat

itu

bahan bakar

disemprotkan dalam silinder yang bertemperatur dan bertekanan tinggi melebihi titik

nyala bahan bakar sehingga akan menyala secara otomatis.

|

|

28

2.2.5.

Sinkronisasi Genset

Proses

memasukkan satu generator untuk kerja paralel dengan generator AC yang

lain disebut sinkronisasi. Pada umumnya generator sinkron yang bekerja untuk suatu

sistem

tenaga

bekerja paralel dengan

banyak

generator

yang

lain

atau

bahkan juga

dengan system tegangan dari PLN. Ini berarti bahwa generator tersebut di hubungkan

dengan sistem yang “hidup” dengan tegangan dan frekuensi yang konstan. Seringkali

sistem

dimana

generator

akan

dihubungkan sudah

mempunyai begitu

banyak

generator

dan

beban

yang terpasang

sehingga

berapapun

juga daya

yang

diberikan

oleh

generator

yang

baru

masuk

tidak

mempengaruhi tegangan

dan

frekuensi

dari

sistem.

Dalam hal ini, generator dikatakan terhubung pada sistem yang kuat sekali

(infinite

bus-bar).

Mesin

sinkron

dalam keadaan diam

tidak

boleh

sekali-sekali

dihubungkan pada jala-jala (sistem) karena pada saat diam emf yang terinduksi pada

stator adalah

nol,

maka

bila

dihubungkan

ke

sistem

akan

didapat

keadaan

hubung

singkat.

Untuk dapat

mensinkronkan

generator

pada

sistem

maka

perlu

dipenuhi

syarat sebagai berikut :

1.

Tegangan terminal dari

generator

yang

akan

dihubungkan

dengan system

harus

sama

dengan

tegangan sistem

(busbar).

Hal

ini

dapat diamati

pada

penunjukan

voltmeter ganda. Tegangan generator ini diatur melalui sistem eksitasi.

2.

Frekuensi

generator hsrus

sama

dengan

frekuensi

sistem

(busbar).

Frekuensi

generator diatur

melalui

governor,

untuk mengetahui bahwa frekuensi keduanya

sama maka dapat diamati lewat synchronoscope.

|

|

29

3.

Fasa

dari

generator dan

phasa

dari

sistem

harus

sama

pada

saat

generator di

hubungkan. Jelasnya urutan phasa dari generator harus sama dengan urutan phasa

dari sistem (busbar).

Sebelum

kedua

generator

dihubungkan paralel,

haruslah

disinkronkan

terlebih

dahulu.

Untuk

mencapai kesamaan dalam

tegangan dan kesamaan dalam

frekuensi

dari kedua generator ini

mudah dikerjakan ,

ialah dengan mengatur serta

menambah

atau

mengurangi kecepatan putaran dari

masing-masing generator. Setelah kesamaan

dalam tegangan dan kesamaan dalam frekuensi tercapai , maka tinggal

untuk

mencapai

kesamaan

dalam

fasanya.

Yang

dimaksud

dengan

kesamaan

dalam

fasa

dari kedua

generator

ialah jalannya sinusoida dari tegangan harus

sama

atau

perubahan tegangan

yang berjalan

menurut

garis sinus tiap-tiap

generator

itu,

harus

terjadi

tepat

bersama-sama

mencapai

harga

nol,

bersama-sama

meningkat ke

harga

positif, bersama-sama mencapai harga positif maksimum dan selanjutnya.

2.2.6. Efisiensi Generator Set

Untuk

menentukan efisiensi

generator

ini

dapat

digunakan

perhitungan, yaitu

effisiensi generator dengan daya nominal sesuai data teknik (misalnya : 1250 kVA).

Daya output generator = daya nominal x power factor

Dimana :

Daya nominal = 1250 kVA

Power factor = 0,8

Maka diperoleh :

|

30

Daya output generator = 1250 kVA x 0,8 = 1000 kW

maka perhitungan effisiensi generator adalah :

Yang dimaksud rugi-rugi adalah rugi tembaga pada stator, rugi besi dan gesekan.

2.2.7. Pembagian Beban Listrik (Load Sharing)

Untuk

generator yang

bekerja

paralel

dengan

yang

lain

atau

dengan

sumber

tegangan dari PLN, active power load sharing adalah fungsi dari governor mesin, dan

reaktif

power

sharing

pada

eksitasi

generator. Governor

dapat

diatur

untuk

memperbolehkan genset menerima beban yang lebih banyak. Pada saat genset bekerja

paralel

satu

sama

lainnya,

keduanya bekerja

pada

kecepatan

sinkron

dan

bekerja

seperti

keduanya

telah

berpasangan secara

mekanik.

Pada

saat

beban

meningkat,

frekuensi

sistem

akan

turun

sampai

output

total

dari

semua

genset

sesuai

dengan

beban

baru.

Power aktif

(kW)

dibagi

antara

genset dengan

persetujuan

speed

drop

dari governor mesinnya. Genset dengan speed drop yang sama bekerja paralel.

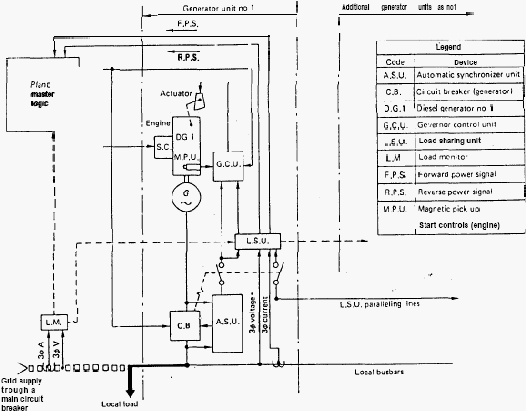

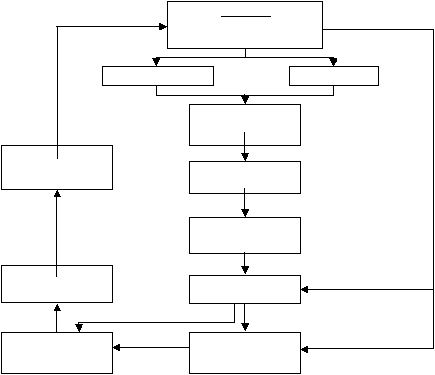

Sistem governor untuk mengamati beban dan pembagian beban dapat dilihat pada

gambar blok diagram di bawah ini :

|

31

Gambar 2.8

Contoh blok diagram pengamatan beban dan load sharing

Komponen utama dari sitem di atas adalah Load Sharing Unit (LS ). Semua load

sharing

unit

di

sistem

ini

dihubungkan ke

satu

garis

paralel

yang

merupakan satu

mata rantai komunikasi antara

dua

load sharing speed

control. Hubungan

ini

dibuat

melalui normally open auxiliary contacts pada circuit breaker generator set. Internal

output

dari

load

sharing

unit

ini

adalah

tegangan

DC.

Jika

tegangan

ini

berbeda

antara

kedua

unit

yang

diparalelkan, maka

arus

DC

kecil

akan

mengalir

ke

garis

paralel.

Arus ini

menyebabkan

bekerjanya kontrol

governor

untuk

membuat

perbedaan

kecepatan,

yang

satu dipercepat

dan

yang

satu

lagi

diperlambat.

Tapi,

|

|

32

karena

unit

ini

dihubungkan

parael,

generator

set

dipaksa

untuk

bekerja

bersama-

sama

pada

kecepatan yang

sama

satu

sama

lainnya.

Juga

karena

kenaikan

pada

penunjukan kecepatan diseimbangkan dengan penurunan, sehingga kecepatan sistem

tetap

tidak

berubah. Hanya

pada

saat

kontribusi beban

diubah,

dengan

tujuan

menurunkan arus pada hubungan paralel ke suatu

harga

minimum, maka sensitivitas

kontrol

pada

setiap

load

sharing

unit

dapat

digunakan

untuk

menyamakan output

power generator yang satu dengan yang lain dalam sistem.

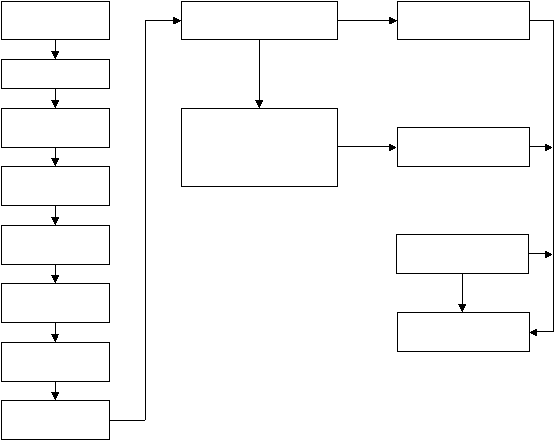

Plant

Master

Logic

diprogram untuk

mendeteksi

starting

dari

genset.

Genset

I

secara

manual

dihubungkan ke

busbar.

Pada

saat

beban

bertambah

dan

melebihi

kemampuan genset I ,

maka kontak dari

load

sharing unit akan menutup, Sinyal ini

diterima

master

logic,

sehingga

generator

yang

lain

harus

di-start

dan

dibawa

ke

dalam

sistem.

Ketika

genset

II

di-start, automatic

synchronizer

unit

(ASU)

akan

memparalelkan kedua

generator dan busbar PLN. Sebaliknya bila beban

yang

disuplai oleh generator menurun di bawah level minimum, kontak kontrol OFF pada

load

sharing

unit

akan

terbuka

dan

mengirim sinyal

ke

master

logic

untuk

melepaskan satu generator dari busbar.

|

|

33

2.3. Peramalan

2.3.1

Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Peramalan Kuantitatif

Menurut Sofjan Assauri,

”

Peramalan adalah

kegiatan

untuk

memperkirakan apa

yang akan terjadi pada masa yang akan datang ” (Sofjan Assauri, 1984:1). Sedangkan

menurut Hendra Kusuma,

”Peramalan adalah perkiraan tingkat permintaan satu atau

lebih produk selama bebrapa periode mendatang” (Hendra Kusuma, 1999:13).

Pada dasarnya metode peramalan kuantitatif ini dapat dibedakan atas:

1)

Metode

peramalan

yang

didasarkan

atas

penggunaan

analisis

pola

hubungan

antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan

deret waktu, atau ”time series”.

2)

Metode

peramalan

yang

didasarkan

atas

penggunaan

analisis

pola

hubungan

antara

variabel

yang

akan

diperkirakan dengan

variabel

yang

lain

yang

mempengaruhinya, yang bukan waktu, yang disebut metode korelasi atau sebab

akibat ” causal methods” (Sofjan Assauri,1984:9).

Peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat tiga kondisi sebagai

berikut:

1.

Adanya informasi tentang keadaan yang lain.

2.

Informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data.

3.

Dapat diasumsikan bahwa

pola

yang

lalu

akan

berkelanjutan pada

masa

yang

akan datang.

Ada empat jenis pola data, antara lain:

|

34

1.

Pola horizontal

atau stationary, bila nilai-nilai dari data observasi berfluktuasi

disekitar

nilai

konstan

rata-rata.

Dengan

demikian dapat

dikatakan

pola

ini

sebagai stationary pada rata-rata hitungnya (means).

2.

Pola

seasonal

atau

musiman,

bila

suatu

deret

waktu

dipengaruhi

oleh

faktor

musim (seperti kuartalan, bulanan , mingguan dan harian).

3.

Pola cyclical atau siklus bila data observasi dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi

jangka

panjang

yang berkaitan

atau bergabung

dengan siklus

usaha

(business

cycle).

4.

Pola trend bila ada pertambahan atau kenaikan atau penurunan dari data

obserfasi

untuk

jangka

panjang.

Pola

ini

terliahat

pada penjualan produk

dari

banyak

perusahaan. Pendapatan Domestik

Nasional

Bruto

(GDP/GNP)

dan

indikator ekonomi.

2.3.2

Model Peramalan Moving Averages

Metode moving averages diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-

rata dari sejumlah

periode

tertentu,

setiap kali menghilangkan

nilai terlama

dan

menambah nilai baru.

ˆ

t

+¹

=

Y

t

+

Y

t

-¹

+

Y

t

-²

+

Y

t

-n +¹

n

Keterangan:

ˆ

t

+1

=

Nilai peramalan pada periode berikutnya

|

|

35

t

ˆ

=

Nilai aktual perintaan periode sebelumnya

n

= Periode dalam rata-rata bergerak

Dengan tambahan bahwa satu nilai Y diganti setiap periode. Perhitungan rata-rata

dilakukan dengan bergerak ke depan untuk memperkirakan periode yang

akan datang

dan

dicatat dalam posisi

terpusat pada rata-ratanya. Moving

Averages secara efektif

meratakan

dan

menghaluskan fluktuasi

pola

data

yang

ada.

Tentu

saja

semakin

panjang periodenya, semakin rata kurvanya. Kebaikan lainnya adalah bahwa metode

Moving Averages dapat diterapkan pada data apapun juga, apakah data sesuai dengan

kurva matematik atau pun tidak.

Kelemahan metode

ini

adalah

tidak

mempunya

persamaan

untuk

peramalan.

Sebagai

gantinya

digunakan rata-rata

bergerak

terahir

sebagai

ramalan

periode

berikutnya.

2.3.3

Model Peramalan Exponential Smoothing

Exponential Smoothing adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang

melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga

data

paling

akhir

mempunyai bobot

atau

timbangan

lebih

besar

dalam

rata-rata

bergerak.

Dengan

exponential smoothing sederhana,

peramalan dilakukan dengan

cara

ramalan

periode

terahir

ditambah

dengan

porsi

perbedaan (disebut

a)

antara

permintaan nyata periode terahir dan ramalan periode terahir. Persamaan exponential

smoothing adalah :

|

|

36

ˆ

ˆ

(

ˆ

)

Y

t

=

Y

t

-¹

+

a

Y

t

-¹

-

Y

t

-¹

a

=

1

-

2

(

N

+

1)

Keterangan :

Y

t

=

Peramalan Pada Periode t

Y

t-1

=

Peramalan Pada Periode t-1

a

=

Konstanta Pemulusan

Y

t-1

=

Data Permintaan Aktual pada Periode t-1

N

=

Banyaknya Periode Data Permintaan Aktual

Exponential

smoothing

sederhana tidak

memperhitungkan trend ,

sehingga tidak

ada

nilai

a

yang

sepenuhnya

menggantikan trend

dalam

data.

Nilai-nilai

a

rendah

akan

menyebabkan jarak

yang

lebih

lebar

dengan

trend

karena

hal

itu

akan

memberikan bobot yang lebih kecil pada permintaan yang sekarang.

Nilai

a

yang

rendah

terutama

cocok bila

permintaan produk

relatif stabil

(yang

berat, tanpa trend atau variasi siklikal) tetapi variasi acak adalah tinggi. Nilai-nilai a

lebih tinggi adalah lebih berguna dimana perubahan - perubahan yang sesungguhnya

cenderung terjadi karena lebih responsif terhadap fluktuasi permintaan. Sebagai

contoh nilai a tidak mungkin cocok bagi industri barang-barang mode yang cepat dan

dramatik. Pengenalan-pengenalan produk

baru,

kampanye promosional, dan bahkan

antisipasi terhadap resesi juga memerlukan penggunaan nilai-nilai a yang lebih

tinggi. Nilai a yang tepat pada umumnya dapat ditentukan dengan pengujian ”trial –

|

|

37

and – eror” (coba-coba) terhadap a yang berbeda-beda untuk menemukan satu nilai a

yang menghasilkan kesalahan terkecil bila digunakan pada data masa lalu.

Dengan cara analogi yang dipakai waktu berangkat dari rata-rata bergerak tunggal

ke pemulusan (smoothing) eksponensial tunggal, kita

juga dapat berangkat dari rata-

rata

bergerak

ganda

ke

pemulusan

eksponensial ganda.

Perpindahan seperti

itu

mungkin menarik karena salah satu keterbatasan dari rata-rata bergerak tunggal yaitu

perlunya

menyimpan N

nilai

terakhir

masih terdapat

pada

rata-rata

bergerak

linear,

kecuali bahwa jumlah nilai data yang diperlukan sekarang adalah 2N-1.

Pemulusan

eksponensial linear dapat dihitung hanya dengan tiga nilai data dan satu nilai untuk a.

Pendekatan ini juga

memberikan bobot yang semakin menurun pada observasi masa

lalu. Perbedaan

nilai pemulusan tunggal dan

ganda dapat ditambahkan kepada nilai

pemulusan

tunggal

dan

disesuaikan

untuk

trend.

Adapun

persamaannya sebagai

berikut:

ˆ

ˆ

Y

t

+1

=

aY

1

+

(1 -

a

)Y

t

ˆ

(

ˆ

ˆ

)

a

t

=

Y

t

+

Y

t

-

Y

t

-¹

b

t

=

a

1

-

a

(Y

ˆ

-

Y

ˆ

)

Y

t

+m

=

a

t

+

b

t

m

|

38

t

2.3.4

Model Peramalan Linear Regretion

Model analisis garis kecenderungan dipergunakan sebagai peramalan apabila pola

hitoris

data

actual

permintaan

menunjukan

adanya

suatu kecenderungan naik

dari

waktu

ke

waktu.

Model

analisis garis

kecenderungan yang

paling

sederhana adalah

menggunakan persamaan garis lurus (straight line equation), sebagai berikut:

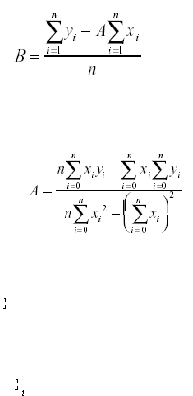

1. Perhitungan slope

2. Perhitungan intercept

Nilai ramalan ramalan permintaan periode t

ˆ

=

a

+

bt

Keterangan:

ˆ

=

Nilai ramalan pada periode t

a

=

intersep

b

=

Slope dari garis kecenderunga (trend line), merupakan tingkat

perubahan dalam permintaan

t

=

Indeks waktu

|

39

n

=

Banyaknya periode

t-bar = nilai rata-rata dari t

Y

t

=

Variable permintaan (data aktual)

Y

t

-

bar = Nilai rata-rata permintaan per periode waktu

2.3.5

Analisis Kesalahan Peramalan

Beberapa alternatif analisis kesalahan peramalan yang digunakan adalah:

-

Mean Squared Eror (MSE) :

Keterangan:

Nilai Tengah Kesalahan Kuadrat (Mean Squared Error)

n

ˆ

?

(Y

t

-

Y

t

)

MSE = =1

=1

t =1

n

-

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Keterangan:

Nilai Tengah Kesalahan Persentase Absolut (Mean Absolute Percentage

Error)

n

|

Y

-

Y

ˆ

|

?

t

t

t

MAPE

=

t

=¹

Y

t

n

Dua

ukuran

tersebut,

merupakan

alat

evaluasi

teknik-teknik peramalan

untuk

berbagai

macam

parameter. Semakin

rendah

nilai

MAPE

dan

MSE,

peramalan

semakin baik (mendekati data

masa lalu). Tetapi

nilai terrendah (kecuali

nol) tidak

|

|

40

memberikan indikasi seberapa baik metode peramalan yang digunakan

dibandingkan

dengan metode lainnya (Hendra Kusuma, 199:38).

2.3.6

Verifikasi dan Pengendalian Peramalan

Langkah penting setelah peramalan adalah verifikasi peramalan sedemikian rupa

sehingga

dapat

mencerminkan

data

masa

lalu

dan sistem

sebab-akibat

yang

mendasari

permintaan itu.

Jika

proses

verifikasi ditemukan

keraguan

atas

validitas

peramalan maka

harus

dicari

metode

yang

lebih

cocok.

Validitas

harus

ditentukan

dengan

uji

statistika

yang

sesuai.

Peramalan

harus

selalu

dibandingkan dengan

permintaan aktual

secara

teratur.

Pada

suatu

saat

harus

diambil

tindakan

revisi

terhadap

peramalan

tersebut

apabila

ditemukan

bukti

yang

meyakinkan adanya

perubahan

pola

permintaan.

Selain

itu

penyebab

perubahan

pola

permintaan

pun

harus

diketahui.

Penyesuaian metode

peramalan

dilakukan

segera

perubahan

pola

permintaan diketahui (Hendra Kusuma, 1999:40).

Terdapat

banyak

perkakas

yang digunakan

untuk

memverivikasi peramalan

dan

mendeteksi perubahan

sistem sebab

akibat

yang

melatar

belakangi

perubahan pola

permintaan.

Tetapi

bentuk

yang

paling

sederhana

adalah

peta

kendali

peramalan,

mirip peta kendali kualitas.

Tracking

signal

adalah

suatu

ukuran

bagaimana baiknya

suatu

ramalan

memperkirakan

nilai-nilai aktual. Tracking

signal dihitung sebagai running

sum

of

the

forcast errors

(RSFE) dibagi

dengan mean

absolute

deviation

(MAD),

sebagai

berikut:

|

41

Tracking

·

Signal

=

RSFE

MAD

=

?

(actual

·

demand

·

in

·

period

· -

i -

forecast

·

demand

·

in

·

period

·

i)

·

MAD

MAD

=

?

(absolut

·

dari

·

forecast

·

eror )

·

MAD

Tracking

signal

yang

positif

yang

menunjukkan bahwa

nilai

aktual

permintaan

lebih besar dari peramalan, sedangkan tracking signal yang negatif berarti nilai aktual

permintaan lebih kecil dari pada ramalan. Suatu tracking signal disebut baik apabila

memiliki RSFE

yang

rendah, dan mempunyai positive

eror

yang sama banyak atau

seimbang

dengan negative eror, sehingga pusat dari tracking

signal

mendekati nol.

Apabila tracking

signal

telah

dihitung

kita dapat

membangun

peta

kontrol

signal

sebagaimana halnya

dengan peta-peta

kontrol dalam

pengendalian proses

statistical

(statistical

proses

control

=

SPC)

yang

memiliki

batas

kontrol

atas

(upper control

limit) dan batas control bawah (lower control limit).

Beberapa ahli

dalam

sistem peramalan seperti

menyarankan untuk

menggunakan

tracking

signal

maksimum ±

4,

sebagai

batas-batas

pengendalian

untuk

tracking

signal.

Dengan

demikian apabila

tracking

signal

telah

berada

diluar

batas-batas

pengendalian,

model

peramalan

perlu

ditinjau

kembali,

karena

akurasi

peramalan

tidak dapat diterima (Vincent Gaspersz, 2002:81).

|

|

42

2.4. Optimasi Model Pengambilan Keputusan

2.4.1. Pengaruh Ketersediaan Data Terhadap Permodelan

Apapun

jenis

model akan

memiliki sedikit nilai praktis

jika

tidak didukung oleh

data

yang

handal.

Walaupun

sebuah

model

didefinisikan dengan

baik,

mutu

pemecahan

model

tersebut

sangat

tergantung

pada

pengestimasian data

yang

diperlukan. Jika

estimasi

tersebut terdistorsi,

pemecahan

yang

diperoleh,

walaupun

optimal

dalam arti

matematis,

pada

kenyataannya dapat bermutu rendah dari

sudut

pandang system nyata.

Dalam beberapa permasalahan, data

tidak

dapat

diketahui dengan pasti sehingga

data tersebut dapat diestimasi berdasarkan distribusi probabilitas. Pada permasalahan

tersebut,

struktur

model

kemungkinan

perlu

diubah

untuk

mengakomodasi sifat

probabilistic

dari permintaan. Jadi

berdasarkan ketersediaan data, permodelan dapat

dibagi

menjadi

2

jenis

model,

yaitu

model

probabilistic

atau

stochastic

dan

model

deterministic.

Pada

kenyataannya, pengumpulan data

merupakan bagian paling

sulit

dari sebuah model.

2.4.2. Penyelesaian Terhadap Model Pengambilan Keputusan

Dalam operasional riset terdapat 2 jenis perhitungan yang berbeda, yaitu:

1. Model-model simulasi

Memecahkan

system yang dimodelkan

kedalam

modul-modul

dasar atau

elementer

yang kemudian dikaitkan

satu sama

lain dengan

hubungan-hubungan

logis yang didefinisikan dengan baik.

|

|

43

2. Model-model matematis

Pemecahan yang

optimal

dari

sebuah

model

matematis

biasanya

tidak

tesedia

dalam bentuk tertutup, melainkan solusi optimal dicapai dalam langkah-langkah

atau

iterasi.

Jadi dapat

dikatakan

bahwa

pemecahan menyatu

secara

iteratif

ke

pemecahan optimal.

Selanjutnya

akan dijelaskan

mengenai

model

matematis

yang

merupakan

model

dari operasional

riset.

Terdapat

dua

alasan

mengapa

tidak

semua

model

matematis

memiliki alogaritma pemecahan optimal, yaitu:

1.

Alogaritma

pemecahan

dapat

terbukti

menyatu

ke

pemecahan optimal,

tetapi

dalam arti teoritis.

2.

Kompleksitas

model

matematis

dapat

membuat

perancangan

alogaritma

pemecahan tidak mungkin dilakukan.

Selanjutnya akan

diterangkan mengenai

salah

satu

model

matematis

yang

mengasumsikan bahwa tujuan dan batasan sebuah

model dapat diekspresikan secara

kuantitatif

data

sebagai

fungsi

matematis dari

variable

keputusan, yaitu

Linear

Programming

|

|

44

2.5. Linear Programming

2.5.1

Pengantar Linear Programming

Keberhasilan suatu

teknik

riset

operasi

pada

akhirnya

diukur

berdasarkan

penyebaran

penggunaannya sebagai

suatu

alat

pengambil

keputusan

sejak

diperkenalkan diakhir tahun 1940 -an, Linear Programming telah terbukti merupakan

salah

satu

riset

operasi

yang

paling

efektif.

Keberhasilannya berakar

dari

keluwesannya dalam menjabarkan berbagai situasi kehidupan nyata dibidang –

bidang berikut ini, yaitu militer, industri, pertanian, transportasi, ekonomi, kesehatan,

dan bahkan

ilmu sosial dan perilaku. Disamping itu,

tersedianya program komputer

yang sangat efisien untuk memecahkan masalah –

masalah linear programming yang

sangat luas merupakan faktor penting dalam tersebarnya penggunaan teknik ini.

Kegunaan linear

programming

adalah

lebih

luas

daripada

aplikasinya semata –

mata. Pada kenyataannya, linear programming harus dipandang sebagai dasar

penting

pengembangan teknik

–

teknik

riset

operasi

lainnya,

termasuk

program

integer,

stochastic,

arus

jaringan

dan

kuadratik.

Dalam

hal

ini,

pemahaman

akan

linear programming adalah penting untuk implementasi teknik – teknik tambahan ini.

Linear programming adalah sebuah alat deterministic,

yang berarti bahwa semua

parameter model

yang diasumsikan diketahui dengan pasti.

Tetapi dalam kehidupan

nyata,

jarang

seseorang

mengahadapi masalah

dimana

terdapat

kepastian

yang

sesungguhnya.

Teknik

linear

programming

mengkompensasikan ”kekurangan”

ini

dengan

memberikan analisis

paska

optimal

dan

analisis parametrik

yang

sistematis

untuk

memungkinkan pengambil

keputusan yang

bersangkutan untuk

menguji

|

|

45

sensivitas

pemecahan

yang

optimal

yang

statis

terhadap

perubahan diskrit

atau

kontinue dalam berbagai parameter dari model tersebut. Pada intinya teknik tambahan

ini

memberikan

dimensi

dinamis

pada

sifat

pemecahan linear

programming

yang

optimal.

Tujuan dari

linear

programming

adalah

suatu

hasil

yang

mencapai tujuan

yang

ditentukan (optimal)

dengan

cara

yang paling

baik

diantara semua

alternatif

yang

mungkin dengan batasan sumber daya yang tersedia. Meskipun mengalokasi sumber

–

sumber

daya

kepada

kegiatan

–

kegiatan

merupakan jenis aplikasi

yang

paling

umum,

linear

programming

mempunyai banyak

aplikasi

penting

lainnya.

Sebenarnya, setiap

masalah yang

metode matematisnya sesuai dengan format umum

bagi linear programming

merupakan masalah bagi linear programming. Selanjutnya

suatu prosedur penyelesaian yang sangat efisien,

yang dinamakan metode simpleks,

tersedia untuk

menyelesaikan masalah –

masalah linear programming bahkan untuk

masalah yang besar sekalipun.

Linear

programming

merupakan

proses

optimasi

dengan

menggunakan model

keputusan

yang

dapat

diformulasikan secara

sistematis

dan

timbul

karena

adanya

keterbatasan

dalam

mengalokasikan sumber

–

sumber

daya.

Linear

programming

merupakan masalah pemrograman yang harus memenuhi tiga kondisi berikut ini:

1.

Variabel – variabel keputusan yang terlibat harus tidak negatif

2.

Kriteria

–

kriteria

untuk

memilih

nilai

terbaik dari

variabel

keputusan

dapat diekspresikan sebagai

fungsi

linear

variabel tersebut. Fungsi

kriteria itu bisa disebut sebagai ”fungsi objektif”.

|

|

46

3.

Aturan – aturan operasi yang mengarahkan proses – proses dapat

diekspresikan

sebagai

suatu

set persamaan

atau

pertidaksamaan

linear.

Set tersebut dinamakan ”fungsi pembatas”.

2.5.2. Pembuatan Model

Untuk menyelesaikan suatu masalah dapat digunakan model linear programming.

Adapun langkah – langkah pemodelannya adalah sebagai berikut:

a.

Menentukan variabel – variabel dari persoalan.

b.

Menentukan batasan – batasan yang harus dikenakan atas variabel untuk

memenuhi batasan sistem yang di modelkan.

c.

Menentukan tujuan yang harus dicapai untuk menentukan pemecahan Optimal

(terbaik) dari semua nilai yang layak dari variabel tersebut.

Langkah – langkah pemodelan dapat diformulasikan sebagai berikut:

a.

Identifikasi variabel, misalnya X1, X2, dan seterusnya.

b.

Fungsi pembatas diformulasikan sebagai berikut:

a

11

X1

+

a

12

X2

+

... + a

1n

X

n

(=; =

;=)

b1

a

21

X1

+

a

22

X2

+

... + a

2n

X

n

(=; =

;=)

b2

!

!

!

!

!

!

!

!

a

m1

X1

+

a

m2

X2 + ... + a

mn

X

n

(=; =

;=)

b

m

X1

,

X

n

,

…, X

n

=

0

Keterangan:

|

|

47

X

j

C

j

a

jj

=

=

=

Variabel Keputusan

Konstanta variabel keputusan

Konstanta variabel keputusan pada persamaan / pertidak

samaan pembatas

b

i

=

Konstanta ruas kanan dari setiap persamaan / pertidaksamaan

pembatas

i

=

1,2, ...., m

j

=

1,2, ...., m

c.

Fungsi tujuan (baik maksimasi ataupun minimasi) dapat diformulasikan sebagai

berikut:

Z

=

C1X1 + C2X2 + ... + C

n

X

n

Bentuk umum model diatas, bila ditulis dalam notasi vektor matriks, dapat

diekspresikan sebagai berikut:

Maksimasi atau Minimasi:

Z

=

C.X

Dengan memperhatikan:

a

. X = b

X

(=; = ; =) 0

X

=

0

2.5.3. Bentuk Baku Formulasi Model Linear Programing

Terdapat 4 buah karakter yang menjadi ciri dari bentuk standar, yaitu sebagai

berikut :

|

|

48

a.

Semua pembatas berupa persamaan

b.

Elemen ruas kanan tiap pembatas adalah non – negatif

c.

Semua variabel adalah non – negatif

d.

Fungsi tujuan berjenis maksimasi atau minimasi

Pembatas

yang

pertidaksamaan dapat

diubah

menjadi

persamaan

dengan

menambah atau mengurangi ruas

kiri

dengan

suatu

variabel

non

–

negatif. Variabel

baru

ini

disebut ”varibel slack”, yang

harus ditambahkan ke ruas

kiri bila

dibentuk

pertidaksamaan = dan dikurangi bila bentuk pertidaksamaan = variabel slack (S

j

)

=

0

mempunyai

sifat

menggunakan

satu

satuan

sumber

terbatas

untuk

setiap

satuan

S

j

yang terjadi, dan juga mempunyai sifat tidak mempengaruhi besaran fungsi tujuan.

a1X1

+

a2

X2 = b

1

?

a1X1

+

a2

X2 – S

1

=

b1

b1

=

0

S1 = 0

a1X1

+

a2

X2 = b

2

?

a1X1

+

a2

X2 – S

2

=

b1

b2

=

0

S2 = 0

Didalam

menyelesaikan persoalan

linear

programming

dengan

menggunakan

metode

simpleks,

bentuk

dasar

yang

digunakan adalah

bentuk

standar.

Karena

itu

setiap

masalah linear

programming

harus

diubah

menjadi

bentuk standar

sebelum

dapat dipecahkan dengan metode simpleks.

Hal

lain

yang

perlu

diperhatikan

dalam

memecahkan

masalah

persoalan dengan

menggunakan metode simpleks adalah harus adanya variabel –

variabel basis dalam

fungsi pembatas untuk memperoleh solusi awal yang feasible. Untuk fungsi – fungsi

|

|

49

pembatas dengan tanda =, maka variable basis dapat diperoleh dengan menambahkan

varible

slack

atau

sebaliknya. Tetapi

apabila

fungsi

pembatas

mempunyai

bentuk

persamaan, maka tidak selalu diperoleh varible basis.

Untuk

mendapatkan variable

basis

tersebut,

dapat

ditambahkan

dengan

suatu

variable semu,

yang disebut ”variabel artificial”. Variabel artificial

adalah

variable

yang

di

tambahkan

pada

fungsi

pembatas

mempunyai hubungan

persamaan

untuk

memperoleh basis, atau

juga

dapat dinyatakan sebagai satuan

variable semu

(palsu)

yang

mempunyai

sifat

menggunakan satu

satuan

sumber

artificial

ini

mempunyai

koefisien fungsi tujuan yang sangat besar, dimana harga ini dapat bernilai negatif atau

positif, tergantung pada sifat fungsi tujuannya maksimasi atau minimasi:

C

n

=

-M

;

untuk maksimasi fungsi tujuan

C

n

=

+M ; untuk minimasi fungsi tujuan

Keterangan:

M

=

bilangan bulat positif yang sangat besar

C

n

=

koefisien fungsi tujuan untuk variabel artificial X

2.5.4. Metode Penyelesaian Grafik Model LP

Masalah

LP

dapat

diilustrasikan dan

dipecahkan

secara

grafik

jika

ia

hanya

memiliki dua

variabel keputusan (Sri Mulyono, 2007

:

22).

Meski

masalah-masalah

dengan

dua

variabel

jarang

terjadi

dalam

dunia

nyata,

penafsiran geometris

dari

metode

grafis

ini

sangat bermanfaat dan

dapat

menjadi

dasar

untuk pembentukan

metode pemecahan (solusi) yang umum melalui algoritma simpleks.

|

50

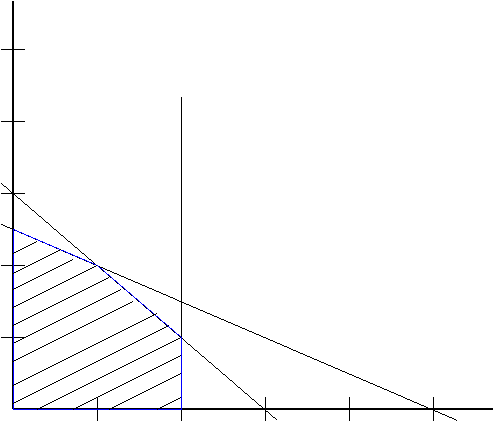

Sebagai contoh adalah masalah kombinasi produk sederhana seperti berikut. Suatu

perusahaan menghasilkan dua barang meja dan kursi dengan kebutuhan sumberdaya

dan

harga

masing-masing barang

terlihat

pada

tabel

berikut.

Perusahaan ingin

memaksimumkan keuntungan, disamping itu,

menurut bagian penjualan, permintaan

meja tidak akan melebihi 4 unit

Tabel 2.4

Contoh Kebutuhan Sumberdaya dan harga

Sumberdaya

Meja

Kursi

Sumberdaya

tersedia

Bahan

Mentah

1

2

10

Buruh

6

6

36

Harga /unit

4

5

Masalah untuk memaksimumkan penerimaan dirumuskan menjadi :

Maksimumkan

Z

=

4X1 + 5X2

Dengan syarat : X1

+

2X2 = 10

6X1

+

6X2

=

36

X1

=4

X1, X2

=

0

Suatu

cara

sederhana

untuk

menggambarkan masing-masing persamaan

garis

adalah dengan menetapkan salah

satu

variabel dalam suatu persamaan sama dengan

nol dan kemudian mencari nilai variabel yang lain. Misalnya untuk kendala pertama

jika X1

=

0, maka 2X2

=

10 atau X2

=

5, kemudian bila X2

=

0, maka X1

=

10. kedua

|

51

titik ini {(0,5) dan (10,0)} kemudian dihubungkan dengan suatu garis lurus. Dengan

cara yang sama untuk kendala kedua kita peroleh titik {(0,6) dan (6,0)}.

Suatu daerah

yang secara bersamaan memenuhi ketiga kendala ditunjukkan oleh

area yang diarsir, yaitu area ABCDE pada grafik 2.1. Wilayah

ini dinamakan ruang

solusi atau solusi layak (solution

space).

Sementara itu

pasangan nilai-nilai (X1

,X2)

diluar daerah

ini

bukan

merupakan solusi

layak, karena

menyimpang dari

satu atau

lebih kendala. Contohnya, titik R dan S adalah solusi layak, sementara P dan Q bukan

solusi layak.

Untuk

persamaan garis kendala pertama dan

kedua dapat kita cari dengan cara

subtitusi dan eliminasi sebagai berikut :

X1 + 2X2 = 10

x 6 = 6X1

+

12X2

=

60

6X1 + 6X2 = 36

x 1 = 6X1

+

6X2 = 36

-

6X2 = 24

X2 = 24/6 = 4

Untuk X2

=

4,

X1 + 2X2

=

10 Æ X1 = 10 – (2 x 4)

X1 = 10 – 8 = 2

Maka diperoleh koordinat (2,4)

|

52

X2

10

8

X1 = 4

6

6X1 + 6X2 = 36

Q

A

B

4

S

2

R

C

X1

`

+ 2X2 = 10

E

D

X1

0

2

4

6

8

10

Grafik 2.1

Contoh penyelesaian LP dengan Metode grafik

Untuk persamaan garis kendala ketiga yang memotong kendala kedua :

6X1 + 6X2 = 36

X1

=

4

Dengan demikian untuk X1 = 4, Æ 6X2 = 36 – (6 x 4)

X2 = 12/6 = 2

Maka diperoleh koordinat (4,2)

Dari grafik diatas diperoleh koordinat maksimasi :

-

Titik A (0,5), nilai Z = 4X1

+

5X2 = (0 x 4) + (5 x 5) = 25

|

|

53

-

Titik B (2,4), nilai Z = 4X1

+

5X2

=

(2 x 4) + (4 x 5) = 28

-

Titik C (4,2), nilai Z = 4X1

+

5X2

=

(4 x 4) + (2 x 5) = 26

-

Titik D (4,0), nilai Z = 4X1

+

5X2 = (4 x 4) + (0 x 5) = 16

-

Titik E (0,0), nilai Z = 4X1 + 5X2

=

(0 x 4) + (0 x 5) = 0

Sehingga untuk fungsi tujuan maksimasi diperoleh Z = 28

Dari contoh diatas ada beberap hal yang dapat disimpulkan :

-

Pertama, solusi

optimal akan

selalu terletak

pada

batas

ruang

solusi.

Ruang

solusi membentuk suatu convex set.

-

Kedua,

solusi optimum

tidak hanya pada batas ruang solusi,

tetapi lebih

tepatnya adalah pada suatu titik pojok yang dibentuk melalui perpotongan dua

kendala. Suatu perkecualian jika

fungsi tujuan sejajar dengan sebuah kendala

karena memiliki kemiringan yang sama.

Penyelesaian grafis

untuk

masalah

minimasi dapat dicari dengan cara

yang

sama

dengan

masalah

maksimasi.

Pada

umumnya

solusi

masalah

minimasi

adalah

pada

titik dalam batas ruang solusi yang paling dekat dengan titik asal yang disentuh oleh

fungsi tujuan. Ini berarti berlawanan dengan masalah maksimasi dimana solusi

optimal biasanya berada paling jauh dari titik asal yang disentuh oleh fungsi tujuan.

|

|

54

2.6. Studi Kelayakan Investasi

2.6.1. Investasi dan Permasalahannya

Investasi secara umum diartikan sebagai keputusan

mengeluarkan dana pada saat

sekarang untuk membeli aktiva riil

(tanah, rumah,

mobil dan sebagainya) atau aktiva

keuangan

(saham,

obligasi,

reksadana,

wesel

dan

sebagainya) dengan

tujuan

untuk

mendapatkan penghasilan

yang

lebih

besar

di

masa

yang

akan

datang.

Investasi

berbeda

dengan

tabungan,

karena

tabungan

memiliki

motif

konsumtif. Penyisihan

sebagian

pendapatan pada

saat

sekarang

ke

dalam

tabungan

adalah

tujuan

untuk

memungkinkan

penabung

untuk

agar

dapat

memanfaatkannya guna

memenuhi

kebutuhan

konsumsinya

yang

lebih

besar dimasa

yang akan

datang.

Namun

demikian, baik

investasi

maupun

tabungan, keduanya terkait dengan

manfaat

yang

diharapkan di masa yang akan datang.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan investasi. Diantaranya adalah :

1. Penyerapan tenaga kerja

2. Peningkatan out put yang dihasilkan

3. Penghematan devisa ataupun penambahan devisa, dan sebagainya

Investasi

(jangka panjang) atau

pengeluaran

modal

(capital expenditure)

adalah

komitmen

untuk

mengeluarkan modal

dalam

jumlah tertentu

pada

sekarang

untuk

memungkinkan perusahaan menerima manfaat diwaktu yang akan datang, dua tahun

atau lebih. Pengeluaran yang manfaatnya akan diterima dalam satu tahun atau kurang

disebut

pengeluaran operasi

(operating

or

revenue

expenditure).

Investasi

adalah

aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan

sumber-sumber (dana) yang dipakai

|

|

55

untuk

mengadakan barang

modal pada

saat

sekarang

dan

dengan

modal

itu

akan

dihasilkan produk baru

di masa yang akan datang.

Dengan

makna

sama,

dapat

dinyatakan bahwa

investasi

adalah

kegiatan

yang

memanfaatkan pengeluaran kas pada saat sekarang untuk

mengadakan barang

modal

guna

menghasilkan

penghasilan

yang

lebih

besar

di

masa

yang

akan datang

untuk

waktu dua tahun atau lebih.

Memperhatikan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi

adalah

pengeluaran untuk

mengadakan barang

modal

pada

saat

sekarang

dengan

tujuan

untuk

menghasilan

keluaran barang

atau

jasa

agar

dapat

diperoleh

manfaat

yang lebih besar ditahun yang akan datang, selama dua tahun atau lebih.

Oleh karena

itu

investasi berkaitan dengan pengeluaran dana pada saat sekarang

dan

manfaatnya baru

akan

diterima

pada

masa

yang akan

datang,

maka

invesatasi

berhadapan dengan resiko , setidak-tidaknya mengenai :

1. Resiko riil dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang tersebut.

2. Resiko

mengenai ketidakpastian menerima uang

dalam

jumlah

yang

sesuai

dengan yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang tersebut.

Sehubungan

dengan adanya

perjalanan

waktu

dan

perubahan

indikasi

ekonomi

makro

seperti

inflasi,

perubahan nilai

tukar,

tingkat

bunga

dan

kebijaksanaan

perpajakan, maka nilai

nyata

uang

juga akan

mengalami penyusutan. Apa

yang

hari

ini dapat dibeli dengan uang tertentu (misalnya Rp.1000) di tahun mendatang barang

itu

tidak

mungkin lagi

dibeli dengan

harga

Rp.

1000

dan

mungkin naik

menjadi

Rp.1.250 atau menjadi Rp.1.500 . Kenyataan seperti itu menyebabkan timbulnya nilai

|

|

56

-t

sekarang (present

value)

dari

uang

atau

investasi. Secara

sederhana

terdapat

pernyataan dalam kehidupan sehari hari bahwa lebih baik memiliki uang Rp.1 hari ini

daripada Rp 1 di tahun

yang akan datang.

Semakin

jauh

jarak antara waktu pengeluaran investasi dengan

waktu pemulihan

investasi, resiko ketidakpastian juga semakin besar.

Resiko ketidak pastian terhadap

arus

uang

diakumulasi pada

sebuah

besaran

yang

dikenal

sebagai

faktor

diskon

(discount factor). Faktor diskon dalam praktik diterima sebagai

tingkat biaya modal

yang

diperhitungkan atas

investasi

yang

bersangkutan. Misalnya

berapakah

nilai

sekarang dari uang sebesar Rp 1.000.000 yang akan diterima pada lima tahun yang

akan datang jika

faktor diskon

yang diperhitungkan adalah 18 % ?

PV

t

=

A

t

(1 + r

)

atau

PV

t

=

A

t

(1 + r

)

t

dimana

PV

: nilai sekarang dari arus kas (present value)

A

t

: arus kas periode ke-t

r