|

4

BAB II

DATA DAN ANALISA

2.1

Metode Penelitian

Data diperoleh melalui wawancara, survey, media cetak dan elektronik.

Wawancara:

Bpk. Sumari, SENAWANGI.

Survei dilakukan ke Gedung Perwayangan Kautaman.

Media cetak :

Nilai-nilai Kearifan Budaya Wayang, Drs. Soeparno, MSi

Tafsiran Ajaran Suluk Bharatayudha, Basri Priyo Handoko

Dhalang, Wayang, dan Gamelan, Wawan Susetya

Tuntunan Pedalangan Wayang Surakarta, Bambang Soewarno

2.2

Data dan literatur

2.2.1

Asal usul kesenian wayang

Kesenian

wayang

dalam bentuknya

yang

asli

timbul

sebelum

kebudayaan Hindu masuk di Indonesia dan mulai berkembang pada jaman

Hindu Jawa. Pertunjukan kesenian

wayang adalah merupakan sisa-sisa upacara

keagamaan orang Jawa yaitu sisa-sisa dari kepercayaan animisme dan

dynamisme. Tentang asal-usul kesenian wayang hingga dewasa ini masih

merupakan

suatu

masalah

yang

belum terpecahkan

secara

tuntas.

Namun

demikian banyak para ahli mulai mencoba menelusuri sejarah perkembangan

wayang dan

masalah

ini

ternyata sangat

menarik

sebagai

sumber

atau obyek

|

|

5

penelitian. Sekitar abad 10, raja Kediri berusaha menciptakan gambaran dari roh

leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambaran wayang

tersebut ditiru dari

gambaran

relief cerita

Ramayana pada

Candi

Penataran

di

Blitar. Setelah berganti generasi pada kerajaannya, gambar-gambar wayang dari

daun

lontar

hasil

ciptaan

leluhurnya

dipindahkan pada kertas dengan tetap

mempertahankan bentuk yang ada pada daun lontar. Pada masa itu sementara

pengikut agama Islam ada yang beranggapan bahwa gamelan dan wayang

adalah

kesenian

yang

haram karena

berbau

Hindu.

Timbulnya

perbedaan

pandangan antara sikap menyenangi dan mengharamkan tersebut mempunyai

pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan kesenian wayang itu

sendiri. Untuk menghilangkan kesan yang serba berbau Hindu dan kesan

pemujaan kepada arca, maka timbul gagasan baru untuk menciptakan wayang

dalam wujud

baru

dengan

menghilangkan

wujud

gambaran

manusia.

Berkat

keuletan dan ketrampilan para pengikut Islam yang menggemari kesenian

wayang, terutama para Wali, berhasil menciptakan bentuk baru dari Wayang

Purwa dengan bahan kulit kerbau

yang agak ditipiskan dengan wajah

digambarkan

miring,

ukuran

tangan

di-buat lebih panjang dari ukuran tangan

manusia, sehingga sampai dikaki. Wayang dari kulit kerbau ini diberi warna

dasar putih yang dibuat dari campuran bahan perekat dan tepung tulang,

sedangkan pakaiannya di cat dengan tinta.

Menurut

Wawan

Susetya

dalam bukunya

yang

bertajuk

“Dhalang,

Wayang

dan

Gamelan”,

2007.

Wayang

kulit

adalah pedalangan dan drama

tradisional

Indonesia, yang sudah digemari oleh rakyat Indonesia sejak zaman

|

|

6

prasejarah sampai sekarang, berkembang di Jawa dan di sebelah timur

semenanjung Malaysia seperti di Kelantan dan Terengganu. Wayang kulit

dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh

wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok

nayaga

dan

tembang

yang

dinyanyikan oleh

para pesinden.

Wayang berasal

dari kata ‘bayang’, mulai pada zaman purbakala sebagai upacara memanggil

arwah dengan memasang lampu minyak kelapa (blencong) sebagai sarana

penerangan dan menayangkan bayangan pada

dinding atau kain putih (kelir)

yang dibentangkan, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar

dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami

cerita wayang(lakon), penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh

wayang yang bayangannya tampil di layar.

Wayang kemudian berkembang sejak abad ke-9 dan ke-IO sebagai

media untuk pementasan lakon-lakon (cerita) yang diciptakan bertemakan sastra

epos Ramayana dan Mahabharata, dan kemudian sejak abad-abad pertengahan

diciptakan pula lakon-lakon yang dimasukkan kaedah-kaedah agama Islam.

Jenis-jenis wayang berkembang pesat dari zaman ke zaman, sehingga pada saat

ini, terdapat

lebih dari 60 jenis wayang, tersebar di seluruh Indonesia. Betapa

banyaknya corak ragam jenis wayang yang berkembang di

tanah

air. Wayang

Kulit atau Wayang Purwa termasuk kategori yang paling berkembang hingga

diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO sebagai ‘Masterpiece of Oral and

Intangible Heritage of Humanity’ pada tanggal 7 November 2003.

|

|

7

Wayang

istiwewa

sebagai

bentuk

kesenian karena

memiliki

sifat-sifat

yang dalam bahasa Jawa disebut adiluhung dan edipeni, yaitu sangat agung dan

luhur, dan juga sangat indah (etika dan estetika). Menurut para pujangga Jawa,

wayang

berfungsi

sebagai

tontonan

dan

tuntunan,

dan

merupakan

gabungan

lima jenis seni, yakni :

1. Seni Widya (filsafat dan pendidikan)

2. Seni Drama (pentas dan musik karawitan)

3. Seni Gatra (pahat dan seni lukis)

4. Seni Ripta (sangit dan sastra)

5. Seni Cipta (konsepsi dan ciptaan-ciptaan baru)

Setiap karakter dalam perwayangan

Jawa juga memiliki lambang

simbolis dan filosofi. Seperti yang dikutip dalam buku “Dari Ilmu Hastha Brata

Sampai

Sastra

Jendra Hayuningrat

(Wawan Susetya, 2006)” dijelaskan

bahwa

jumlah ‘Pandhawa 5’ identik dengan angka sakral 5 (lima), cermin jumlah

Rukun Islam, identik dengan jumlah shalat lima

waktu, dan melambangkan

buah-buah sila Pancasila. Dan melalui pendekatan visual diharapkan

masyarakat

dapat

lebih

memahami

sisi

karakter-karakter

dalam pembahasan

tentang simbolis dan filosofi perwayangan Indonesia.

Wayang bukan sekedar tontonan bayang-bayang atau "shadow play",

melainkan

sebagai 'wewayangane ngaurip'

yaitu

bayangan hidup

manusia. Dalam suatu pertunjukan wayang dapat dinalar dan dirasakan

|

|

8

bagaimana kehidupan manusia itu dari lahir hingga mati. Perjalanan hidup

manusia

untuk

berjuang

menegakkan yang benar dengan mengalahkan yang

salah. Dari pertunjukan wayang dapat diperoleh pesan untuk hidup penuh amal

saleh

guna

mendapatkan keridhoan

Illahi. Wayang

juga secara

nyata

menggambarkan

konsepsi

hidup

'sangkan

paraning

dumadi',

manusia

berasal

dari

Tuhan

dan akan

kembali

kepada-Nya. Berbicara kesenian wayang dalam

hubungannya

dengan

Pendidikan

Kepribadian

Bangsa

tidak

dapat

lepas

dari

pada

tinjauan

kesenian

wayang

itu sendiri

dengan

falsafah

hidup

bangsa

Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan

hidup bangsa Indonesia, merupakan ciri khusus yang dapat membedakan bangsa

Indonesia dengan bangsa lain.

2.2.2 Teknik Pembuatan Wayang

•

Bahan

Bahan pokok wayang kulit purwa adalah kulit kerbau atau kulit

lembu.

Kulit

kerbau

mempunyai

sifat

lebih

tebal,

kuat

tetapi

mudah

patah

dan

tahan

segala cuaca. Kulit kerbau biasanya

digunakan

untuk

tokoh utama atau wayang simpingan, misalnya danawa raton, boma,

sasran, katongan, satria, bambangan, putren dan bayen, serta wayang

jenis gamanan (panah, gada, tombak, dan sebagainya). Sedangkan kulit

lembu lebih tipis, ulet, tidak mudah patah, tapi tidak tahan cuaca dingin

sehingga mudah lembek. Jenis kulit ini biasa digunakan untuk membuat

|

|

9

wayang-wayang

dhudhahan

terutama

hewan

dan

rempahan

(prampongan dan kereta).

Kulit yang bagus untuk membuat wayang adalah kulit kerbau dan lembu

yang tidak terlalu tua (Jawa:kebo/sapi gemaron). Hal ini disamping serat

kulitnya padat dan ulet, juga warna kulitnya jernih (Jawa:ngaca).

Peralatan untuk menatah wayang kulit meliputi: penyorek, wali,

penggaris,

jangka, tatah, pandhukan,

rindhih,

gandhen, malam,

ungkal,

cowek, dan pethel. Penyorek digunakan menggambar wayang. Wali

digunakan

untuk

mengahaluskan bagian tepi

wayang. Penggaris

untuk

menggaris

bidang

datar

seperti

pundak,

serta

untuk

membagi

bidang.

Jangka

untuk

membentuk

mata

serta

untuk

persendian

tangan.

Tatah

untuk memahat wayang. Tatah berjumlah sekitar 20 biji; pahat bengkok,

pahat

lurus. Pandhukan

untuk alas

memahat, biasanya digunakan kayu

yang keras. Tindhih untuk menindih kulit yang ditatah. Gendhen utnuk

memukul tatah. Malam digunakan untuk

melicinkan

tatah.

Ungkal

digunakan

untuk

mengasah tatah.

Coek

untuk

tempat air

pada

waktu

mengasah. Pethel digunakan untuk mengatur tebal tipis kulit.

•

Gapitan

Gapitan wayang kulit pada dasarnya berfungsi memberikan

kekuatan pada wayang yang bersangkutan serta sebagai tangkai

pegangan.

Tangkai

penggapit wayang disebut

cempurit.

Gampitan

sangat erat kaitannya dengan bentuk dan gerak wayang. Lekukan-

|

|

10

lekukan cempurit pada pinggang,

leher, telinga dan bagian atas wayang

sangat besar pengaruhnya terhadap corekan wayang yang digapit. Dalam

hal penggapitan wayang kulit, dikenal istilahmecut, membat, dan

nggebug. Mecut yaitu suatu bentuk gerakan lentur seperti mencambuk,

mambat adalah suatu gerakan yang kenyal,sedangkan nggebug adalah

suatu gerakan yang kaku. Berkaitan dengan itu, Darman Gandadarsana

berpendapat untuk wayang-wayang bermahkota seperti Kresna,

Baladewa, dan figur Kayon, gapitannya mecut, sehingga kalau

digetarkan

ujungnya

dapat

bergerak ringan.

Untuk

tokoh-tokoh

satria

bergelung seperti Werkudara, Gatotkaca, dan Arjuna, gapitannya

membat, sehingga jika digerakkan akan

memunculkan

kesan

mantap.

Untuk tokoh yang cekatan dan lincah seperti Cakil dan prajurit kera,

gapitannya nggebug, sehingga tidak lentur jika digerakkan dengan ritme

cepat. Untuk wayang-wayang berbentuk besar seperti kereta, ampyak,

atau wayang-wayang

binatang,

gapitannya dibuat

seimbang

antara

bagian depan dan belakang, sehingga lebih mudah menghidupkan gerak

sesuai

dengan

sifatnya.

Disamping

itu,semua

bentuk

gapitan

harus

nyangga. Artinya, cempurit yang dipakai harus sesuai dengan ukuran

wayang.

|

|

11

•

Sunggingan

Sunggingan

adalah

pewarnaan

pada

wayang

kulit.

Setelah

pahatan selesai, makan proses pengamplasan biasanya dilakukan oleh

penyungging, agar kedua sisi wayang lebih halus.

Pewarna untuk

nyungging

terdiri

atas

lima macam warna dasar,

yaitu: putih, merah, kuning, biru, dan hitam. Untuk warna emas

digunakan prada atau brons, sedangkan untuk arsir (cawen) dan

drenjeman hitam digunakan tinta cina (mbag). Sebagai perekat

tradisional adalah ancur,

namun dalam perkembangannya sekarang

dapat

menggunakan

lem rakol dan

lainnya.

Untuk

memperkaya

warna

sunggingan perlu mencampur warna-warna dasar, meliputi:

1.

Campuran putih dan merah, menjadi merah jambu;

2.

Campuran kuning dan merah, menjadi orange ato sawo matang;

3.

Campuran kuning dan biru, menjadi hijau;

4.

Campuran putih dan hitam,

menjadi abu-abu (wesen atau

lemah

teles);

5.

Campuran putih, merah, dan biru, menjadi ungu;

6.

Campuran merah, hitam, dan biru, menjadi coklat (puru).

Adapun tahap-tahap penyunggingan sebagai berikut:

1.

nDhasari, yakni memberi warna dasar putih tipis pada tubuh dan

busana wayang kecuali rambut, muka dan tubuh yang akan

diwarnai hitam.

|

|

12

2.

Nyecegi, yakni menghitam pada seritan rambut, agar warna

hitamnya merata dalam pahatan seritan.

3.

Jika

menggunakan

prada,

maka

langkah

berikutnya

adalah

mendasari pada bidang yang akan diprada terutama pada bidang

busana, dengan warna kuning. Selanjutnya melekatkan prada

pada bidang busana.

4.

Mlepesi, adalah

memberi warna putih pada bidang busana,

sekaligus sebagai daasran warna jadi.

5.

Memberi

warna-warna, diawali warna

muda, yaitu merah jambu

muda, kuning dan biru muda, untuk menentukan komposisi

warnanya.

6.

Memberi

sorotan

warna

berikutnya

dengan

warna-warna

yang

lebih tua, yaitu; merah jambu tua (diatas merah jambu muda),

hijau muda (diatas kuning), dan biru agak tua (di atas biru

muda).

7.

Memberi

sorotan

warna

tua,

yaitu

merah

(diatas

merah

jambu

tua), hijau agak tua (diatas hijau muda), dan biru tua (diatas biru

agak tua).

8.

Memberi sorotan coklat dan hijau tua.

9.

Nyawi, yakni mengarsir pada sorotan warna dengan tinta

hitam;aadkalanya untuk sorotan merah digunakan tinta merah.

|

|

13

10.

Drenjemen,

yakni

titik-titik

pada

sorotan;

untuk

sorotan

warna

hijau

dan

biru

menggunakan

tinta

hitam, sedangkan

untuk

sorotan warna merah dan orange menggunakan tinta merah.

11.

Mrada, yaitu memberi warpada muka wayang atau muka.

12.

Ngraupi,

yakni

memberi

warna

pada

muka

wayang

sesuai

dengan warna yang dikehendaki; putih, merah jambu, biru muda,

hijau muda, dan sebagainya.

13.

Ulat-ulatan, yakni merias wajah, meliputi; membuat alis,

ganggeng kanyut (di muka godeg), kumis, simbar jaja, bulu-bulu

tangan, dan sebagainya.

14.

Toya

mangsi,

yakni

memberi

tekanan

pada

alis,

kumis,

bulu-

bulu, dan sebagainya, dengan menggunakan sorotan toya mangsi.

15.

Ngedus,

adalah

proses pelapisan pada

seluruh

bidang

agar

cemerlang dan mantap.

2.2.3

Pengelompokan Wayang

Wayang kulit purwa gaya Surakarta berdasarkan fungsinya dalam

pakeliran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni wayang baku dan

wayang srambahan. Wayang baku adalah peran

tokoh

utama

yang mempunyai

nama,

tipe

figur,

seperti;

Dasamuka,

Gatotkaca, Kresna, Setyaki, Puntadewa,

Werkodara,

Arjuna,

Dropadi,

Banowati,

dan sebagainya. Wayang srambahan

adalah

jenis

tipe

figur

wayang

yang

fleksibel

digunakan

untuk

peran

tokoh

|

|

14

sesuai dengan jenis tipologi dan karakternya, misal; danawa raton, boma,

sasran, katongan banyakan, patihan, dan beberapa putren.

Berdasar golongan, wayang satu kotak dapat dibedakan menjadi 15

kelompok, yakni :

1.

Katongan,

yaitu

para

raja

(Duryudana,

Baladewa,

Kresna,

Salya

dan

sebagainya).

2.

Putran, yaitu para satria (Bima, Arjuna, Abimanyu).

3.

Putren, yaitu tokoh wayang peran putri (Kunti, Banowati, Drupadi, dan

sebagainya).

4.

Boyen, yaitu wayang kecil untuk peran bayi,seperti Dewa Ruci.

5.

Dewa,

yaitu

tokoh

para

dewa

(Batara

Guru,

Narada,

Brahma,

Bayu,

Wisnu, dan sebagainya).

6.

Raseksa, yaitu tokoh wayang para raksasa (danawa raton, danawa nem,

punggawa raseksa, raksasa-raksesi wanan).

7.

Rewanda,

yaitu tokoh

wayang bala tentara kera (Anila, Anggada,

Anggeni, Jembawan, Saraba, dan sebagainya).

8.

Pungawa, yaitu wayang punggawa kerajaan (Udawa, Pragota, Prabawa,

Potropolo, dan sebagainya).

9.

Pandhita atau brahmana,

yaitu wayang tokoh pendeta, brahmana, biku,

dan cantrik (Abiyasa, Bisma, Krepa, dan sebagainya).

10.

Dhagelan, yaitu wayang-wayang humoris (punakawan dan setanan).

11.

Pawongan,

yaitu

wayang-wayang peran pembantu atau dayang-dayang

(Cangik dan Limbuk).

|

|

15

12.

Kewanan,

yaitu

wayang-wayang

rempahan

berupa

binatang

hutan

(harimau, banteng, ular, babi hutan, dan sebagainya).

13.

Titihan, yaitu wayang jenis kendaraan (kereta, perahu, kuda, gajah, dan

prampongan/ampyak).

14.

Gemanan,

yaitu

wayang-wayang jenis senjata (panah, cakra, keris,

tombak, gada, pedang).

15.

Kayon, yaitu wayang figur gunungan (gapuran dan blumbangan).

Berdasar

penataan

pada

pertunjukan,

jenis wayang dikelompokkan

menjadi tiga bagian:

1.

Wayang panggungan atau simpingan, yaitu wayang-wayang yang ditata

di atas batang pisang pada sisi kanan dan kiri panggungan.

2.

Wayang dhudhahan, yaitu wayang-wayang yang ditata di dalam kotak.

3.

Wayang ricikan, yaitu wayang-wayang yang ditata ditutup kotak.

2.2.4

Bentuk Organ Tubuh Wayang

Wayang kulit purwa gaya Surakarta dapat dikelompokkan berdasarkan

polatan, pasemon,

dan

adegnya.

Berdasarkan polatan atau raut muka, wayang

kulit Surakarta dibedakan menjadi tiga kelompok:

1.

Wayang

luruh/oyi, yakni

figur wayang

yang

raut

mukanya

menunduk

(Puntadesa, Werkudara, Arjuna, Abimanyu, Drupadi).

2.

Wayang

semuruh,

yakni

figur

wayang

yang

raut

mukanya

tegap

(Nakula, Sadewa, Irawan).

|

|

16

3.

Wayang

lanyap/endhel,yakni

figur

wayang

yang

raut

mukanya

mendongak (Narayana, Suman, Rukmarata, Banowati, Srikandi).

Berdasarkan

adeg

atu

postur

tubuhnya,

wayang

kulit

Surakarta

dibedakan menjadi empat kelompok:

1.

Adeg jejeg, figur wayang yang postur tubuhnya tegap (Abimanyu,

Arjuna, Bratasena).

2.

Adeg

ndhetheng,

yakni

figur wayang

yang

postur

tubuhnya rebah

ke

belakang (Narayana, Karna).

3.

Adeg sangkuk, yakni figur wayang yang postur tubuhnya membungkuk

(Anoman dan para kera, Rama).

4.

Adeg

wungkuk,

yakni

figur

wayang

yang

garis

punggungnya

membungkuk ke depan (Semar, pendeta tua).

2.3

Produk

Buku referensi visual mengenai karakter perwayangan Purwa versi Pandawa.

2.4

Karakteristik Produk

Produk publikasi Tugas Akhir ini memiliki beberapa ciri-ciri, yakni:

•

Membahas silsilah dan karakter-karakter dalam dunia perwayangan

yang ada dalam perwayangan purwa.

•

Pembahasan

yang

dilakukan

masih

berada

dalam

lingkup

pengenalan

karakter, dengan penceritaan yang bersifat mendasar, namun kaya akan

|

|

17

visual.

•

Memiliki visual

yang penuh ilustrasi dan

warna

yang disesuaikan

dengan selera target konsumen.

2.5

Struktur Buku

Spesifikasi buku secara terperinci, adalah sebagai berikut:

Cover

BAB I.

Pendahuluan

Legenda

Peta Negara

BAB II.

Pandawa

Puntadewa

Bima

Arjuna

Nakula

Sadewa

BAB IV.

Sesepuh

Bisma

Kresna

BAB V.

Punakawan

Semar

Bagong

Petruk

|

|

18

Gareng

Penutup

Ukuran buku

:

25cm x 30cm (hard cover)

Full Colour

Tebal buku

:

42 halaman.

2.5.1 Karakter-karakter

•

PUNTADEWA

Puntadewa adalah putra sulung Prabu Pandudewanata, raja negara

Astina

dengan

permaisuri

Dewi Kunti dari negara Mandura. Ia

mempunyai dua orang adik kandung bernama Bima dan Arjuna, dan dua

adik kembar lain ibu, bernama Nakula dan Sadewa, putra Prabu Pandu

dengan Dewi Madrim dari negara Mandaraka.

Puntadewa adalah titisan Batara Darma. Ia mempunyai watak

sabar, sabar, ikhlas, percaya atas kuasa

Tuhan,

tekun dalam agamanya,

tahu

membalas guna dan selalu bertindak adil dan jujur. Ia senang

bermain catur. Setelah Pandawa berhasil mebangun negara Amarta di

hutan

Mertani,

Puntadewa

dinobatkan menjadi

raja

Amarta

bergelar

Prabu Darmakusuma. Ia juga bergelar Prabu Yudhistira karena dalam

tubuhnya memanggil arwah Prabu Yudhistira, raja jin negara Mertani.

Prabu Puntadewa

menikah dengan Dewi Drupadi dari

negara

Pancala, dan berputrakan Pancawala. Prabu Puntadewa

mempunyai

|

|

19

pusaka kerajaan berwujud payung bernama Kyai Tunggulnaga dan

sebuah tombak bernama Kyai Karawelang.

Dalam perang

Bharatayudha,

Prabu

Puntadewa

tampil

sebagai

senopati

para

Pandawa,

dan

berhasil menewaskan

Prabu

Salya,

raja

negara Mandaraka. Sesudah berakhirnya

perang,

Prabu

Puntadewa

menjadi raja negara Astina bergelar Prabu Karimataya. Setelah

menobatkan Parikesit, putra Abimanyu dengan Dewi Utari sebagai raja

Astina,

Prabu

Puntadewa

memimpin perjalanan

moksa

para

Pandawa

yang diikuti Dewi Drupadi menuju Nirwana.

•

BIMA

Bima atau Werkudara adalah

putra

kedua

Prabu

Pandu,

raja

negara Astina dengan Dewi Kunti dari negara Mandura. Bima

mempunyai

dua

orang

saudara

kandung

bernama

Puntadewa dan

Arjuna, serta dua saudara lain ibu, yaitu : Nakula dan Sadewa.

Bima

memiliki

sifat dan perwatakan gagah berani, teguh, kuat,

tabah, patuh dan jujur. Ia memiliki keistimewaan ahli bermain gada dan

memiliki berbagai senjata antara lain; Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala,

Alagara, Bargawa (kapak besar) dan Bargawasta, sedangkan ajian yang

dimiliki

:

Aji

Bandungbandawasa,

Aji

Ketuklindu dan

Aji

Blatukpangantol-antol.

Bima

juga

memiliki

pakaian

yang melambangkan

kebesaran,

yaitu:

Gelung

Pudaksategal,

Pupuk

Jarot

Asem, Sumping

Surengpati,

|

|

20

Kelatbahu

Candrakirana,

ikat

pinggang Nagabanda

dan celama Cinde

Udaraga. Sedangkan beberapa

anugerah

Dewata

yang

diterimanya

antara

lain: Kampuh/kain

Poleng

Bintuluaji,

Gelang Candrakirana,

Kalung Nagasasra, Sumping Surengpati dan pupuk Pudak Jarot Asem.

Bima tinggal di kadipaten Jodipati, wilayah negara Amarta. Ia

mempunyai tiga orang isteri dan tiga orang anak, yaitu: Dewi Nagagini,

berputra Arya Anantareja, Dewi Arimbi, berputra Raden Gatotkaca dan

Dewi Urangayu, berputra Arya Anantasena.

Akhir

riwayat

Bima

diceritakan,

mati sempurna

(moksa)

bersama

keempat saudaranya setelah akhir perang Bharatayudha.

•

ARJUNA

Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan

berguru menuntut ilmu. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa

Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan

para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari

negara Manimantaka.

Atas

jasanya

itu,

Arjuna

dinobatkan

sebagai raja

di Kahyangan Dewa

Indra, bergelar Prabu Karitin. dan

mendapat

anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari

Bhatara

Indra),

Panah Ardadadali

(dari

Bhatara

Kuwera),

Panah

Cundamanik (dari Bhatara Narada).

Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-

santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin

|

|

21

Kadipaten Madukara, dalam wilayah

negara

Amarta.

Setelah

perang

Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas

kerajaan

Jayadrata.

Akhir riwayat Arjuna

diceritakan,

ia

moksa

(mati

sempurna) bersama keempat saudaranya yang lain di gunung Himalaya.

•

NAKULA

Nakula dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama Pinten

(nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan sebagai

obat) adalah putra

keempat Prabu

Pandudewanata,

raja

negara

Astina

dengan permaisuri Dewi Madrim, putri Prabu Mandrapati dengan Dewi

Tejawati, dari negara Mandaraka. Ia lahir kembar bersama adiknya,

Sahadewa atau Sadewa (pedalangan Jawa). Nakula juga mempunyai tiga

saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari

negara

Mandura bernama; Puntadewa/Yudhistira, Bima/Wekodara dan Arjuna.

Nakula adalah titisan Batara Aswi, Dewa Tabib. Ia mahir

menunggang

kuda dan pandai menggunakan senjata panah dan lembing. Nakula tidak

akan dapat lupa tentang segala yang ia ketahui karean ia mempunyai Aji

Pranawajati

pemberian

Ditya

Sapujagad,

Senapati

negara

Mretani.

Ia

juga

mempunyai

cupu

berisi,

"Banyu

Panguripan/Air

Kehidupan"

pemberian Batara Indra.

Nakula mempunyai watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu

membalas

guna dan dapat

menyimpan rahasia.

Ia

tinggal

di

kasatrian

Sawojajar,

wilayah

negara Amarta. Nakula mempunyai dua orang

istri

|

|

22

yaitu, 1. Dewi Sayati, putri Prabu Kridakirata, raja negara

Awuawulangit, dan memperoleh dua orang anak bernama Bambang

Pramusinta

dan

Dewi

Pramuwati. 2.

Dewi

Srengganawati,

putri

Resi

Badawanganala,

kura-kura

raksasa

yang

tinggal di

sungai/narmada

Wailu

(menurut

Purwacarita,

Badawanangala dikenal

sebagai

raja

negara

Gisiksamodra/Ekapratala) dan

memperoleh

seorang

putri

bernama

Dewi

Sritanjung. Dari perkawinan

itu

Nakula

mendapat

anugrah cupu pusaka berisi air kehidupan bernama Tirtamanik.

Setelah selesai perang Bharatayuda, Nakula diangkat menjadi

raja negara Mandaraka sesuai amanat Prabu Salya, kaka ibunya, Dewi

Madrim. Akhir riwayatnya diceritakan, Nakula mati moksa bersama

keempat saudaranya.

•

SADEWA

Sadewa

atau

Sahadewa

dalam pedalangan

Jawa

disebut

pula

dengan nama Tangsen (buah dari tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat

dipakai

untuk obat) adalah putra kelima/bungsu Prabu Pandudewanata,

raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Madrim, putri Prabu

Mandrapati dengan Dewi Tejawati dari negara Mandraka. Ia lahir

kembar bersama

kakaknya,

Nakula.

Sadewa

juga

mempunyai

tiga

saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari keluarga

Mandura, bernama; Puntadewa, Bima/Werkudara dan Arjuna.

|

|

23

Sadewa adalah titisan Batara Aswin, Dewa Tabib. Ia sangat

mahir dalam ilmu kasidan (mistikus). Mahir menunggang kuda dan

mahir

mengguankan

senjata

panah

dan

lembing.

Selain sanagt sakti,

Sadewa

juga

memiliki

Aji

Purnamajati

pemberian Ditya

Sapulebu,

Senapati negara Mretani yang berkhasiat;dapat mengerti dan mengingat

dengan jelas pada semua peristiwa.

Sadewa mempunyai watak jujur, setia, taat, belas

kasih,

tahu

membalas

guna dan dapat

menyimpan rahasia.

Ia

tinggal

di

kesatrian

Bawetalun, wilayah negara Amarta. Sahadewa menikah dengan Dewi

Srengginiwati, adik Dewi Srengganawati

(istri

Nakula).

Dari

perkawinan tersebut

ia

memperoleh seorang putra bernama Bambang

Widapaksa.

Setelah

selesai

perang Bharatayudha,

Sadewa

menjadi

patih

negara Astina mendampingi Prabu Yudhistira. Akhir riwayatnya

diceritakan, Sadewa mati moksa bersama keempat saudaranya.

•

BISMA

Bisma terlahir sebagai Dewabrata. Ia merupakan putera dari

pasangan Prabu Santanu dan Satyawati. Ia juga merupakan kakek dari

Pandawa maupun Korawa. Semasa muda ia bernama Dewabrata, namun

berganti menjadi Bisma semenjak ia bersumpah bahwa tidak akan

menikah seumur hidup. Bisma ahli dalam segala modus peperangan dan

sangat disegani oleh Pandawa dan Korawa. Ia gugur dalam sebuah

|

|

24

pertempuran besar di Kurukshetra oleh panah dahsyat yang dilepaskan

oleh Srikandi dengan bantuan Arjuna. namun ia tidak meninggal pada

saat itu juga. Ia sempat

hidup selama beberapa hari dan menyaksikan

kehancuran para Korawa. Ia menghembuskan nafas terkahirnya saat

garis balik matahari berada di utara (Uttarayana).

Nama Bhishma dalam bahasa Sansekerta berarti “Dia yang

sumpahnya

dahsyat (hebat)”, karena ia bersumpah akan hidup

membujang selamanya dan tidak mewarisi tahta kerajaannya. Nama

Dewabrata diganti menjadi Bisma karena ia melakukan bhishan

pratigya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan

mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bisma tidak ingin dia dan

keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya.

Bisma

memiliki

dua adik

tiri

dari ibu

tirinya yang

bernama

Satyawati. Mereka bernama

Citranggada

dan

Wicitrawirya.

Demi

kebahagiaan adik-adiknya,

ia pergi ke Kerajaan Kasi dan memenagkan

sayembara sehingga berhasil membawa pulang tiga orang puteri

bernama Amba, Ambika, dan Ambalika, untuk dinikahkan kepada adik-

adiknya. Karena Citranggada wafat, maka Ambika dan Ambalika

menikah

dengan

Wicitrawirya

sedangkan

Amba

mencintai

Bisma

namun Bisma

menolak

cintanya

karena terikat oleh

sumpah

bahwa

ia

tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba

dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus

dada

Amba.

Atas

kematian

itu,

Bisma

diberitahu

bahwa

kelak

Amba

|

|

25

bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan,

yaitu putera

Raja Drupada

yang bernama Srikandi. Kelak kematiannya

juga

berada

di

tangan

Srikandi yang

membantu

Arjuna

dalam

pertempuran akbar di Kurukshetra.

•

KRESNA

Prabu

Kresna

pada

waktu

mudanya bernama Narayana, adalah

putra Prabu

Basudewa,

raja

negara Mandura dengan

permaisuri

Dewi

Mahendra.

Ia

lahir

kembar

bersama kakaknya, Kakrasana, dan

mempunyai adik lain ibu bernama Dewi Sumbadra, putri Prabu

Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini.

Prabu

Kresna

adalah

titisan Sang

Hyang

Wisnu

yang

terakhir.

Selain sangat sakti dan bertiwikrama, ia juga mempunyai pusaka-pusaka

sakti,

antara

lain;

Senjata Cakra,

Kembang

Wijayakusuma,

Terompet/Sangkala

Pancajahnya,

Kaca

Paesan, Aki

Pameling

dan

Aji

Kawrastawan. Ia mendapat negara Dwarawati setelah mengalahkan

Prabu Kalakresna, kemudian

naik tahta bergelar Prabu Sri

Batara

Kresna.

Prabu Kresna mempunyai empat orang permaisuri:

Dewi Jembawati, berputra Samba dan Gunadewa (berwujud kera)

Dewi

Rukmini, berputra Saradewa (berwujud raksasa), Partadewa dan

Dewi Titisari

Dewi Setyaboma, berputra Arya Setyaka

|

|

26

Dewi Pratiwi, berputra Bambang Sitija dan Dewi Siti Sundari

Ia

wafat

dalam keadaan

bertapa

dengan

perantaraan

panah

seorang

pemburu bernama Ki Jara yang mengenai kakinya.

•

SEMAR

Semar adalah pamong/parampara trah keturunan Witaradya

(sejarah

keturunan

para

raja).

Semar

adalah

puta

Batara

Wungkuam,

yang berarti cucu Sang Hyang Ismaya. Semar juga merupakan

penjelmaan Ang Hyang Ismaya, kakeknya sendiri.

Semar mempunyai sifat dan perwatakan ; sabar, longgar, momong

(menjaga mengasuh), bicaranya mengandung fatwa nasehat. Dalam

cerita pedalangan, Semar dikenal sebagai manusia boga sampir.

Berbadan pendek, rambutnya berkuncung putih, mata rembes, hidung

kecil, bibir cabik. Semar menikah dengan Dewi Kanistri, putri Batara

Hira,

keturunan

Sang

Hyang

Caturwarna,

putra

Sang

Hyang

Caturkanwaka.

Sepanjang hidupnya Semar selalu menjadi

pamong keturunan

witaradya

bersama

dengan

Bagong.

Kemudian

bertambah

dengan

Gareng dan Petruk. Ketiga temannya

itu kemudian diakuinya sebagai

putra angkatnya. Dalam keadaan sehari-harinya, Semar berlaku sebagai

punakawan biasa, tetapi bilamana perlu

ia tidak segan-segan bertindak

untuk

membenarkan hal-hal yang tidak betul.Sebagai penjelmaan Sang

|

|

27

Hyang Ismaya, Semar

juga

memiliki kebebasan dan keleluasaan

untuk

datang ke

Jonggringsaloka

bertemu

dengan Sang

Hyang Manikmaya,

atau menemui Sang Hyang Tunggal di khayangan Alangalangkumitir.

Sebagai

penjelmaan

Sang

Hyang

Ismaya,

Semar

berumur

sangat

panjang,

mencapai

ribuan

tahun,

hidup

dari

jaman

Ramayana,

Mahabrahata dan jaman Parikesit.

Dalam dunia

pewayangan

dikenal

tokoh

punakawan

yang

bernama Semar. Semar adalah punakawan dari para ksatria yang luhur

budinya dan baik pekertinya. Sebagai punakawan Semar adalah abdi,

tetapi berjiwa pamong, sehingga oleh para ksatria Semar dihormati.

Penampilan

tokoh

Semar

dalam pewayangan

sangat

menonjol.

Walaupun

dalam kehidupan

sehari-hari tidak

lebih

dari

seorang

abdi,

tetapi pada saat-saat tertentu Semar sering berperan sebagai seorang

penasehat dan penyelamat para ksatria disaat menghadapi bahaya baik

akibat ulah sesama manusia maupun akibat ulah para Dewa. Dalam

pewayangan tokoh Semar sering

dianggap sebagai Dewa yang

ngejawantah atau Dewa yang berujud

manusia.

Menurut

Serat

Kanda

dijelaskan bahwa Semar sebenarnya adalah anak Syang Hyang Tunggal

yang semula bernama Batara Ismaya saudara tua dari Batara Guru.

Semar sebagai Dewa yang berujud manusia mengemban tugas

khusus

menjaga

ketenteraman

dunia dalam penampilan sebagai

rakyat

biasa. Para ksatria utama

yang berbudi luhur mempunyai keyakinan

bilamana

menurut segala nasehat

Semar

akan

mendapatkan

|

|

28

kebahagiaan. Semar dianggap memiliki kedaulatan yang hadir ditengah-

tengah

para

ksatria

sebagai

penegak

kebenaran

dan

keadilan.

Dengan

kata lain Semar adalah simbul rakyat yang merupakan sumber

kedaulatan bagi para ksatria atau yang berkuasa.

•

PETRUK

Petruk dikenal pula dengan nama Kanthongbolong. Petruk lazim

disebut

sebagai

anak

Semar,

masuk

dalam golongan

punakawan.

Sebelumnya

ia bernama Bambang Pecrukpanyukilan, putra Bagawan

Salantara dari padepokan Kembangsore. Ia sangat gemar bersendagurau,

baik dengan ucapan ataupun tingkah laku dan senang berkelahi.

Bambang Pecrukpanyukilan pergi berkelana untuk menguji

kesaktian. Di tengah jalan ia bertemu dengan Bambang Sukskati,

yang

pergi dari pedepokannya diatas bukit untuk mencoba kekebalannya.

Karena

menpunyai

madsud

yang

sama,

terjadilah perang

tanding.

Mereka berkelahi sangat lama, berhantam, bergerumul, tendang

menendang,

injak menginjak,

hingga

tubuh

mereka

menjadi cacat dan

beda sekali dengan bentuk aslinya. Perkelahian mereka berhenti setelah

dilerai Sang Hyang Ismaya/Semar dan Bagong.

Setelah

diberi

fatwa

dan

nasehat,

keduanya

menyerahkan

diri

dan berguru kepada Semar, dan

mengabdi kepada Sang Hyang Ismaya.

Karena perubahan wujud

tersebut,

mereka

masing-masing

berganti

|

|

29

nama,

Bambang

Sukskati

menjadi

Nala

Gareng,

sedangkan

Bambang

Pecrukpanyukilan menjadi Petruk.

•

GARENG

Gareng lazim disebut sebagai anak Semar dan masu dalam

golongan punakawan. Aslinya, Gareng bernama Bambang Sukskati,

putra Resi Sukskadi dari padepokan Bluluktiba. Bertahun-tahun

Bambang Sukskati bertapa di bukit Candala untuk mendapatkan

kesaktian. Setelah selesai tapanya, ia kemudian minta ijin pada ayahnya

untuk pergi menaklukkan raja-raja.

Di tengah perjalanan Bambang Sukskati bertemu dengan

Bambang Panyukilan, putra Begawan Salantara dari padepokan

Kembangsore. Karena sama-sama congkaknya dan sama-sama

mempertahankan pendiriannya, terjadilah peperangan antara keduanya.

Mereka mempunyai kesaktian yang seimbang sehingga tiada yang kalah

dan menang. Mereka juga tak mau berhenti berkelahi walau tubuh

mereka telah saling cacat tak karuan.

Perkelahian baru berakhir setelah dilerai oleh Semar/Sang Hyang

Ismaya, berubahlah wujud keduanya menjadi sangat jelek. Tubuh

Bambang Sukskati menjadi

cacat, matanya juling, hidung bulat bundar,

tak berleher, perut gendut, kaki pincang, dan tangan bengkok. Oleh Sang

Hyang Ismaya namanya diganti menjadi Nala Gareng, sedangkan

Bambang Panyukilan menjadi Petruk.

|

30

Nala Gareng menikah dengan Dewi Sariwati, putri Prabu

Sarawasena dengan permaisuri Dewi Saradewati dari negara Salarengka,

yang siperolehnya atas bantuan Resi Tritusta dari negara Purwaduksina.

Nala Gareng berumur sangat panjang, ia hidup sampai jaman Madya.

2.6

Kompetitor Buku

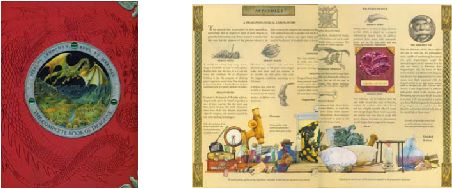

Judul Buku

: Dragonology

Ukuran

: 25,5 cm X 29,7 cm

Penerbit

: Candlewick Press.

2.7

Target Komunikasi

Psikografi

:

Sudah

mandiri,

sudah dapat

menetapkan

keputusan

untuk

diri

sendiri,

memiliki rasa

ingin tahu

yang

besar,

menyukai

visual

art yang kaya warna, senang melihat hal-hal baru.

Behaviour

:

Menyukai hal-hal menyangkut budaya.

Demografi

: Generasi muda umur 20-30 tahun, SES A dan atau B.

Geografi

: Berdomisili di kota-kota besar.

|

|

31

2.8

Mandatoris

Gramedia Pustaka Utama

Penerbit

Gramedia

mulai

menerbitkan buku sejak tahun 1974. Dengan

misi “Ikut mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta masyarakat

Indonesia”, Gramedia

Pustaka

Utama

berusaha

keras

untuk

menjadi

agen

pembaruan bagi bangsa ini dengan memilih dan memproduksi buku-buku yang

berkualitas,

yang

memperluas

wawasan, memberikan pencerahan, dan

merangsang kreativitas berpikir. Gramedia Pustaka

Utama

mengkonsentrasikan

diri untuk menggarap dua bidang utama, yakni fiksi dan non-fiksi. Bidang fiksi

dibagi menjadi fiksi anak-anak dan

pra-remaja, remaja, dewasa. Bidang non-

fiksi dibagi menjadi humaniora, pengembangan diri, bahasa dan sastra

Indonesia, bahasa Inggris/ELT, kamus

dan referensi, sains dan teknologi,

kesehatan, kewanitaan (masakan, busana), dsb.

PT.Gramedia Pustaka Utama

Gedung Gramedia lt. 2-3

Jl. Palmerah Barat 33-37

Jakarta 10270

Telp. (021) 53677834 (hunting) ext. 3251, 3252, 3258

Fax (021) 5360316, 5360315, 5300545

|

|

32

2.9

Analisa SWOT

2.9.1

Strength (Kekuatan/Faktor Pendukung)

•

Buku mengenai wayang sudah banyak yang berupa tulisan, namun buku

yang berupa referensi visual belum begitu banyak.

•

Penggambaran detil

yang

sehingga

target komunikasi dapat

memperhatikan dengan baik ciri dari tiap karakter. Mengingat gambar-

gambar wayang yang beredar secara umum tidak jelas (low ressolution).

2.9.2

Weakness (Kelemahan/Faktor Penghambat)

•

Dikarenakan

target

masih

tergolong

anak muda,

agak

sulit

untuk dapat

selalu memahami target konsumen dalam masalah selera.

•

Publikasi

buku

ilustrasi

memerlukan

biaya produksi yang tidak

sedikit,

oleh karena itu ada kemungkinan harga buku pereksemplar tidak dapat

disanggupi oleh beberapa pihak.

2.9.3

Opportunity (Peluang/Keuntungan)

•

Makin maraknya studi-studi yang menggali kembali kebudayaan lokal.

•

Masih minimnya buku bergambar dengan tema serupa.

•

Pada

masa

modern

ini,

masih ada

kolektor

muda

yang

masih

tertarik

dengan

budaya

wayang

dan

juga

ada yang tertarik dengan ilustrasi

sehingga ikut tertarik untuk membaca lebih lanjut.

•

Bangsa Indonesia dewasa ini banyak menerima ancaman dari dalam

maupun luar negeri tentang kepemilikan sebuah budaya. Dengan

|

|

33

meningkatkan minat pada budaya wayang yang sudah diakui

keberadaannya sebagai warisan dunia, termasuk juga menyelamatkan

salah satu khasanah budaya bangsa.

2.9.4

Threat

•

Hingga saat ini, penggambaran wayang dalam pikiran awam, pusing dan

susah dimengerti penceritaan, karakter yang banyak dan berbelit-belit,

bahkan

beberapa

orang

menganggap

dalam

mengangkat

topik

wayang

itu sudah outdate.

•

Banyaknya

kebudayaan

dari

luar

yang

mendominasi

kehidupan

anak

muda sekarang ini.

•

Buku serupa buatan luar yang lebih menarik.

|