|

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Hujan / Presipitasi

Hujan merupakan

satu bentuk presipitasi,

atau turunan cairan dari angkasa,

seperti salju, hujan es, embun dan kabut. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah

jatuh ke bumi dari awan. Tidak semua air

hujan sampai ke permukaan bumi, sebagian

menguap

ketika

jatuh

melalui

udara kering,

sejenis

presipitasi yang dikenali

sebagai

virga.

Hujan

merupakan salah satu

komponen

input

dalam

suatu

proses

dan

menjadi

faktor pengontrol

yang mudah diamati dalam siklus hidrologi pada suatu kawasan

(DAS). Peran

hujan sangat

menentukan proses

yang akan terjadi dalam suatu kawasan

dalam kerangka satu sistem hidrologi dan mempengaruhi

proses yang terjadi

didalamnya.

Jumlah

air

hujan

diukur

menggunakan

pengukur

hujan.

Ia

dinyatakan

sebagai

kedalaman air yang terkumpul pada permukaan rata, dan diukur kurang

lebih 0.25mm.

Air

hujan sering digambarkan sebagai berbentuk "lonjong",

lebar di bawah dan

menciut

di

atas,

tetapi

ini

tidaklah tepat.

Air

hujan

kecil

hampir

bulat. Air

hujan

yang

besar

menjadi

semakin

leper, seperti roti

hamburger; air

hujan

yang

lebih

besar

berbentuk

|

|

6

payung terjun. Air

hujan yang besar jatuh lebih cepat berbanding air

hujan yang lebih

kecil.

Pada

dasarnya

Hujan

dapat

saja terjadi

di

sembarang

tempat, asalkan

terdapat

dua

faktor,

yaitu

terdapat

massa udara

lembab, dan terdapat sarana

meteorologis yang

dapat mengangkat massa udara tersebut untuk berkondensasi. Hujan terjadi akibat

adanya massa udara yang menjadi dingin, mencapai suhu di bawah titik embunnya yang

memulai

pembentukan molekul

air.

Titik

embun

adalah

temperatur

pada

saat

udara

menjadi

jenuh

apabila

udara

didinginkan pada

temperature

tetap.

Hujan

hanya

akan

terjadi apabila molekul-molekul air

hujan sudah mencapai ukuran

lebih dari 1 mm. Hal

ini

memerlukan waktu

yang cukup

untuk tumbuh

dari

ukuran sekitar 1 –

100

mikron.

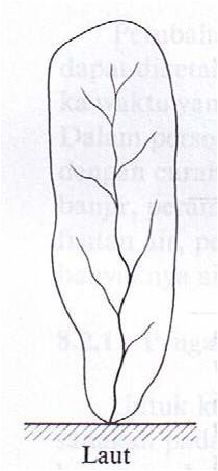

Proses gerakan udara keatas disebabkan oleh berbagai sebab, yang kemudian hal

tersebut

menentukan

jenis

genetic

hujan,

yaitu

hujan

konvektif,

hujan

siklonik,

dan

hujan orografik.

Hujan

konvektif

biasanya

terjadi

sebagai

hujan

dengan intensitas

yang

tinggi,

akibat

massa

udara

yang

terangkat

keatas

oleh

pemanasan

lahan,

atau

karena

udara

dingin yang bergerak di atas laut atau dataran yang panas. Hujan jenis ini dapat tejadi di

daerah yang relatif luas, dan bergerak sesuai dengan gerakan angin. Pembentukan hujan

ini dapat dilihat dalam sketsa gambar berikut.

|

7

(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)

Gambar 2.1 Proses Pembentukan Hujan Konvektif

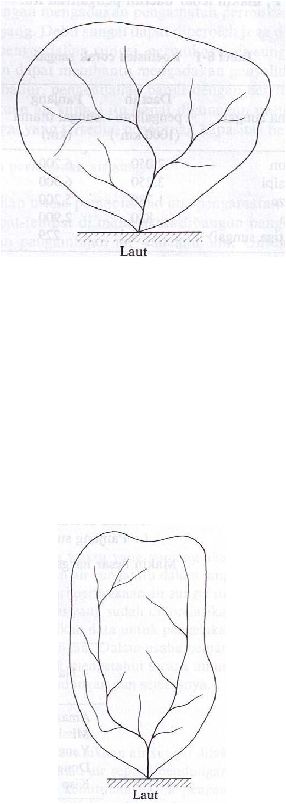

Hujan Siklonik dapat terjadi karena

udara

lembab panas terangkat ke atas oleh

lapisan

udara

yang

lebih

dingin

dan

lebih

rapat.

Penyebaran hujan

jenis

ini

sangat

dipengaruhi oleh

landai bidang pertemuan antara udara panas dan

udara dingin (warm

front

/

cold front)

dan biasanya

merupakan

hujan dengan daerah penyebaran terbatas

dalam waktu pendek. Proses pembentukannya seperti gambar berikut.

(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)

Gambar 2.2 Proses Pembentukan Hujan Siklonik

|

8

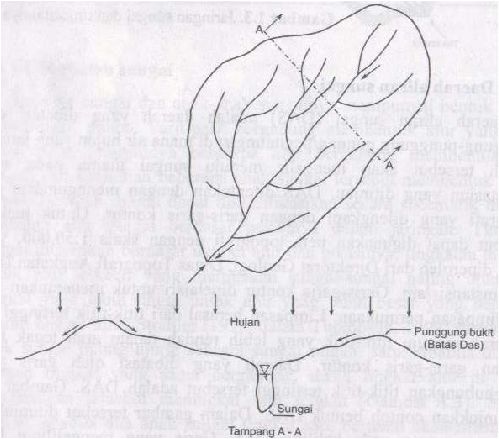

Hujan orografik terjadi karena

massa udara

lembab terangkat keatas oleh angin

yang

terangkat

karena

adanya

gunung

/

pegunungan /

dataran

tinggi. Kejadian

yang

sebenarnya tidak sesederhana hal tersebut, karena mekanisme terangkatnya massa udara

dapat

disebabkan

oleh

gabungan

dari

ketiga

hal

tersebut,

yang

menyebabkan hujan

memiliki variabilitas ruang dan variabilitas waktu yang berbeda-beda. Khusus di daerah

tropic

seperti

Indonesia,

variabilitas

tersebut dapat

terjadi

sangat

tinggi.

Sketsa

sederhana yang menunjukkan proses pembentukan hujan orografik dapat dilihat dalam

gambar berikut.

(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)

Gambar 2.3 Proses Pembentukan Hujan Orografik

2.1.2

Karakteristik Sungai

Sungai

merupakan

jalan air alami. Laluan

melalui sungai

merupakan cara biasa

air

hujan

yang

turun di daratan

untuk

mengalir ke

laut atau tampungan air

yang besar

seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir

ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama.

Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.

|

|

9

Sungai

mempunyai

fungsi

mengumpulkan curah

hujan

dalam

suatu

daerah

tertentu

dan

mengalirkannya ke

laut. Sungai

itu

dapat

digunakan

juga

untuk berjenis-

jenis aspek seperti pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-

lain.

Dalm bidang pertanian sungai

itu berfungsi sebagai sumber air

yang penting buat

irigasi.

a. Daerah Pengaliran

Daerah

pengaliran

sebuah

sungai

adalah

daerah

tempat

presipitasi itu

mengkonsentrasi ke sungai. Garis batas daerah-daerah aliran yang berdampingan disebut

batas daerah pengaliran. Luas daerah pengaliran diperkirakan dengan pengukuran daerah

itu

pada

peta

topografi.

Daerah

pengaliran,

topografi,

tumbuh-tumbuhan dan

geologi

mempunyai pengaruh terhadap debit banjir, corak banjir, debit pengaliran dasar dan lain-

lain.

b.

Corak dan Karakteristik Daerah Pengaliran

•

Daerah pengaliran berbentuk bulu burung

Jalur daerah di kiri kanan

sungai

utama dimana

anak-anak

sungai

mengalir ke

sungai

utama

disebut

daerah

pengaliran bulu

burung.

Daerah

pengaliran

sedemikian

mempunyai debit banjir yang kecil, oleh karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai

itu berbeda-beda. Sebaliknya banjirnya berlangsung agak lama.

|

10

(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)

Gambar 2.4 Daerah Pengaliran Berbentuk Bulu Burung

•

Daerah pengaliran radial

Daerah

pengaliran

yang

berbentuk

kipas

atau

lingkaran

dimana

anak-anak sungainya

mengkonsentrasi

ke

suatu

titik secara

radial

disebut

daerah

pengaliran

radial. Daerah

pengaliran dengan

corak

demikian

mempunyai

banjir

yang

besar

di

dekat

titik

pertemuan anak-anak sungai.

|

11

(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)

Gambar 2.5 Daerah Pengaliran Radial

•

Daerah pengaliran paralel

Bentuk ini

mempunyai corak dimana dua jalur daerah pengaliran yang berada di

bagian pengaliran

yang sama, bersatu di

bagian

hilir. Banjir

itu terjadi di

sebelah hilir

titik pertemuan sungai-sungai.

(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)

Gambar 2.6 Daerah Pengaliran Paralel

|

|

12

2.1.3 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah aliran sungai (DAS) menurut definisi adalah suatu daerah yang dibatasi

(dikelilingi) oleh garis ketinggian dimana setiap air yang jatuh di permukaan tanah akan

dialirkan melalui satu outlet. Komponen

yang ada di dalam

sistem DAS secara

umum

dapat

dibedakan dalam

3

kelompok,

yaitu

komponen masukan

yaitu

curah

hujan,

komponen output yaitu debit

aliran dan polusi

/

sedimen,

dan

komponen

proses

yaitu

manusia, vegetasi, tanah, iklim, dan topografi. Setiap komponen dalam suatu DAS harus

dikelola

sehingga dapat

mencapai

tujuan

yang

kita

inginkan.

Tujuan

dari

pengelolaan

DAS

adalah

melakukan pengelolaan sumberdaya alam

secara rasional supaya dapat

dimanfaatkan

secara

maksimum lestari

dan

berkelanjutan sehingga

dapat

diperoleh

kondisi

tata

air

yang

baik. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan

dan

pengelolaan sumberdaya

alam bagi

kepentingan

umat

manusia pada

saat sekarang

ini dengan masih menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk generasi

yang akan datang.

DAS

ditentukan dengan

menggunakan peta

topografi

yang

dilengkapi dengan

garis-garis

kontur. Untuk maksud tersebut

dapat digunakan

peta topografi

skala 1:

50000. Garis-garis kontur dipelajari

untuk

menentukan arah

dari

limpasan permukaan.

Limpasan

berasal

dari

titik-titik

tertinggi

dan

bergerak

menuju

titik-titik yang

lebih

rendah dalam arah tegak lurus dengan garis kontur. Daerah yang dibatasi oleh garis yang

menghubungkan titik-titik

tertinggi

tersebut

adalah

DAS.

Gambar

2.4

menunjukkan

contoh bentuk DAS. Dalam gambar tersebut ditunjukkan pula penampang pada keliling

DAS. Garis

yang mengelilingi DAS

tersebut

merupakan titik-titik tertinggi. Air

hujan

|

13

yang

jatuh di dalam DAS

akan

mengalir menuju sungai utama

yang ditinjau, sedang

yang jatuh di luar DAS akan mengalir ke sungai lain di sebelahnya.

Luas

DAS

diperkirakan dengan

mengukur

daerah

itu

pada peta topografi.

Luas

DAS

sangat

berpengaruh terhadap

debit

sungai. Pada

umumnya semakin

besar

DAS

semakin

besar

jumlah

limpasan

permukaan

sehingga

semakin

besar pula aliran

permukaan atau debit sungai.

(Sumber : Bambang Triatmodjo , Hidrologi Terapan, 2008)

Gambar 2.7 Daerah Aliran Sungai (DAS)

|

|

14

2.1.4

PMF dan PMP

PMF (Probable Maximum Flood) adalah Banjir maksimum yang dapat terjadi di

suatu daerah dengan durasi tertentu sedangkan PMP (Probable Maximum Precipitation)

didefinisikan sebagai

hujan

maksimum boleh

jadi

di

suatu

pos

hujan

untuk

durasi

tertentu. PMP juga merupakan besaran hujan rancangan

terbesar

yang dapat digunakan

untuk menyelamatkan bangunan hidrolik yang mengandung resiko besar.

Sasaran

utama dari analisis

hidrologi

adalah

menetapkan

nilai

rancangan

debit

sungai

pada

lokasi

tertentu dengan

tingkat resiko

yang

dapat

diterima,

sesuai dengan

tingkat

kerugian

yang

mungkin

dialami.

Untuk

merancang bangunan

dengan

resiko

bencana yang besar, khususnya jika menyangkut korban jiwa manusia, diinginkan debit

rancangan tanpa

resiko

gagal

sama

sekali.

Debit

rancangan tersebut

adalah

PMF

(Probable Maximum Flood) atau Banjir Maksimum Boleh Jadi (BMB).

Banjir Maksimum Boleh Jadi dihitung berdasarkan hasil dari perhitungan Curah

Hujan

Maksimum

Boleh

Jadi.

Jika

data

debit

maksimum

terbesar

untuk

suatu

DAS

dapat diamati dan diukur, maka perhitungan BMB menjadi sederhana. Karena data debit

yang ada di Indonesia sangat jarang dan kurang lengkap, maka perhitungan CMB perlu

dilakukan dan

selanjutnya dapat dilakukan

sintesis

untuk

menghasilkan

BMB

dengan

menggunakan

beberapa

teknik

hubungan

hujan-limpasan. Dengan

pertimbangan-

pertimbangan

demikian penting

sekali diperhitungkan kondisi

objektif

fisik

dari

DAS

bersangkutan yang akan menentukan hubungan hujan-limpasan yang perlu digunakan.

|

|

15

2.1.5

Analisa Konsistensi Data

Satu

seri

data

hujan

untuk

satu

stasiun

tertentu,

dimungkinkan sifatnya

tidak

konsisten. Data semacam ini tidak dapat langsung dianalisis, karena sebenarnya data di

dalamnnya berasal dari populasi data

yang berbeda. Ketidak konsisten data seperti ini

dapat saja terjadi karena berbagai sebab, yaitu :

•

Alat

ukur

yang

diganti

dengan

spesifikasi

yang

berbeda,

atau

alat

yang

sama

akan tetapi dipasang dengan patokan aturan yang berbeda.

•

Alat

ukur

dipindahkan

dari

tempat

semula,

akan

tetapi

secara

administrative

nama stasiun tersebut tidak diubah, misalnya karena masih dalam satu desa yang

sama.

•

Alat ukur sama, tempat tidak dipindakan, akan tetapi

lingkungan

yang berubah,

misalnya semula dipasang di

tempat

yang

ideal, akan tetapi kemudian berubah

karena ada bangunan atau pohon besar yang terlalu dekat.

Untuk menguji Konsistensi data digunakan Metode Double Mass Curve. Metode

ini

digunakan

untuk

menguji

konsistensi data

dari

satu

stasiun

curah

hujan,

dengan

menggunakan acuan data rata-rata stasiun stasiun hujan disekitarnya.

|

16

2

2.2

Statistik Hidrologi

2.2.1

Rata – Rata Hitung

Rata-rata hitung disebut juga rata-rata

dirumuskan sebagai berikut:

Rata - rata Hitung =

Jumlah Semua Nilai Data

Banyaknya Nilai Data

(2.1)

Perumusan

dan

perhitungan rata-rata

akan

lebih

mudah

dilakukan

dengan

memakai

simbol-simbol dari nilai data kuantitatif, X1,X2

,X3

,...,X

n

.

X

=

X

1

+

X

2

+

X

3

+

... + X

n

n

(2.2)

2.2.2

Simpangan Baku

Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran sebaran statistik yang paling

lazim.

Singkatnya, ia

mengukur

bagaimana

nilai-nilai

data

tersebar.

Simpangan

baku

didefinisikan sebagai

akar kuadrat

varians.

Simpangan

baku

merupakan bilangan tak-

negatif,

dan

memiliki

satuan

yang

sama

dengan

data.

Rumus

Simpangan Baku

atau

Standar Deviasi adalah:

S

=

S

(

X

-

X

)

(2.3)

n

-1

|

17

S

=

Standar Deviasi

X

=

Nilai setiap data/pengamatan dalam sample

X

=

Nilai rata-rata hitung dalam sampel

n

=

Jumlah total data/pengamatan dalam sampel

S

=

Simbol operasi Penjumlahan

2.2.3

Metode Double Mass Curve

Metode ini digunakan

untuk menghitung kepanggahan data ( konsistensi data ).

Metode

Double Mass Curve

adalah

metode

yang

membandingkan data

hujan

tahunan

kumulatif stasiun yang akan diuji (sumbu

Y)

dengan kumulatif rata –

rata stasiun

lain

(sumbu X) sesuai dengan kelompok data yang di uji (Searcy dan Hardison, 1982).

Tabel 2.1 Contoh Tabel Konsistensi Data

Rata-Rata Stasiun

Lain

Kumulatif Rata-Rata Stasiun Lain

Kumulatif Stasiun yang Diuji

...

...

...

...

...

...

|

18

Y

Kumulatif Stasiun yang diuji

Garis Konsistensi

X

Kumulatif Rata – rata Stasiun lain

Gambar 2.8 Grafik Konsistensi Data

Dari garis konsistensi dapat diketahui

konsistensi data stasiun curah hujan yang

diteliti. Jika

garis yang dihasilkan berupa garis

lurus,

maka data curah

hujan

tergolong

baik.

2.2.4

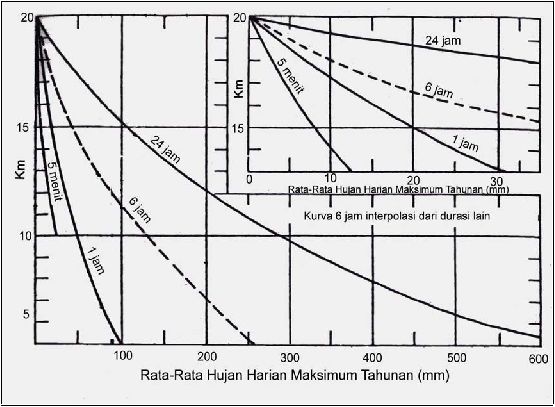

Metode Hersfield

Metode

Hersfield

(1961,

1986)

merupakan prosedur

statistik

yang

digunakan

untuk

menghitung

nilai

Curah Hujan

Maksimum

Boleh Jadi.

Metode

ini digunakan

untuk kondisi dimana data Meteorologi sangat kurang atau perlu perkiraan secara tepat.

Hersfield mengembangkan

rumus

frekuensi

Chow. Rumus

Metode

Hersfield adalah

sebagai berikut:

X

cmb

=

X

n

+

K

m

s

n

(2.4)

Xc

mb

=

Curah Hujan Maksimum Boleh Jadi

X

n

=

Rata-rata dari data hujan harian maksimum tahunan

|

19

s

n

=

Simpangan Baku dari seri data Hujan harian maksimum tahunan

Km

=

Faktor Frekuensi

Faktor frekuensi (Km) dihitung dengan menggunakan tabel. Nilai Km

berbanding terbalik dengan

Hujan Rata-Rata

Harian Maksimum

Tahunan dan

nilainya

bervariasi untuk

berbagai

durasi

seperti

1

jam,

6

jam,

24

jam.

Hersfield

membuat

lengkung

hubungan

antara

Hujan

Rata-Rata

Harian

Maksimum

Tahunan

dengan

Km

dan durasi hujan. Melalui rumus di atas dapat dihitung nilai CMB jika seri data hujan

maksimum tahunan, rata-rata dan simpangan bakunya tersedia.

(

Sumber : Tata Cara Perhitungan Curah Hujan Maksimum BolehJadi dengan Metode Hersfield, 2003)

Gambar 2.9 Grafik Perhitungan Km

|

20

2.2.5

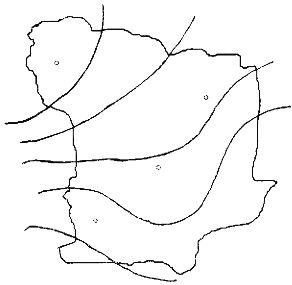

Peta Isohyet

Di Indonesia variabilitas ruang hujan sangat besar. Oleh sebab itu, peran masing–

masing

stasiun

hujan

dalam

menentukan besaran

hujan Daerah

Aliran Sungai

(DAS)

menjadi

sangat

penting.

Cara Isohyet

ini

mencoba

menerjemahkan pengertian tersebut

untuk memperoleh hujan DAS, dengan garis isohyet.

Garis

Isohyet

adalah

garis

yang

menghubungkan

titik-titik

dalam

suatu

DAS

yang mempunyai kedalaman hujan yang sama. Garis ini biasanya diperoleh dengan cara

interpolasi data antar stasiun.

(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)

Gambar 2.10 Contoh Pembuatan Peta Isohyet

|

21

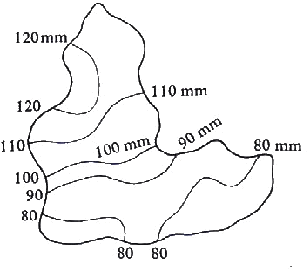

(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)

Gambar 2.11 Contoh Peta Isohyet

Peta Isohyet digambar berdasarkan skala peta

yang disesuaikan dengan

interval

curah hujan

yang diinginkan. Interval curah

hujan

yang dipakai dalam pembuatan peta

Isohyet

disesuaikan

dengan

kebutuhan

gambar

atau

sesuai

dengan data.

Interval

yang

selalu

digunakan

untuk pembuatan peta

isohyet

berkisar antara

10 –

50

mm.

Manfaat

pembuatan peta

Isohyet

adalah

untuk

melihat

tinggi

curah

hujan

pada

daerah

yang

terdapat dalam peta isohyet.

|