BAB 2

ANALISA DAN DATA

2.1

Sumber Data dan Informasi

Sumber data

dan

informasi

untuk

mendukung

proyek Tugas Akhir

saya diperoleh dari

beberapa

sumber yang terdiri dari:

2.1.1 Website :

•

http://www. my-curio.us

•

•

•

2.1.2

Artikel, literatur dan Buku :

•

Artikel

o

Artikel dari Bapak Prof. Drs. Yongky Safanayong tentang Baduy

o

Artikel dari Bapak Prof.Drs. Don Hasman tentang Baduy

o

Buku

Tata

Kehidupan

Masyarakat Baduy Daerah Jawa

Barat

terbitan Departemen kebudayaan dan pendidikan,1986

o

Buku

Kehidupan

masyarakat

Kanekes

terbitan

Departemen

kebudayaan dan pendidikan, tahun 1986

o

Artikel

Badui

dalam tantangan Modernitas, dari

majalah Prisma

tahun 1993

o

Dan beberapa artikel penunjang dari perpustakaan Kompas.

|

2.2 Data Pendukung

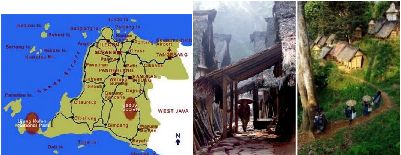

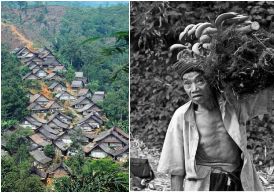

2.2.2.1 Wilayah Badui

Wilayah Kanekes secara

geografis terletak pada koordinat 6°27’27” – 6°30’0” LU dan

108°3’9” – 106°4’55” BT (Permana, 2001). Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan

Kendeng

di desa

Kanekes,

Kecamatan

Leuwidamar, Kabupaten

Lebak-Rangkasbitung, Banten,

berjarak

sekitar

40

km

dari

kota

Rangkasbitung. Wilayah

yang

merupakan

bagian

dari

Pegunungan Kendeng

dengan

ketinggian 300 – 600

m

di

atas

permukaan

laut

(DPL) tersebut

mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai

45%, yang merupakan tanah

vulkanik (di bagian

utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan

tanah campuran (di bagian selatan). suhu rata-rata 20°C. Kadang kala suku Badui juga menyebut

dirinya

sebagai

orang

Kanekes, karena

berada

di

Desa

Kanekes.

Mereka

berada

di

wilayah

Kecamatan

Leuwidamar.

Perkampungan mereka

berada

di

sekitar

aliran

sungai Ciujung dan

Cikanekes di Pegunungan Keundeng.Atau sekitar 172 km sebelah barat

ibukota Jakarta dan 65

km

sebelah

selatan

ibu

kota

Serang.

Tidak

begitu

mengherankan, untuk

mencapai

lokasi

diperlukan waktu sekitar 9 jam, baik berkendaran dan berjalan kaki.

Lokasi dan Tempat Demografi Baduy yang berlokasi di desa Kanekes Kecamatan

Leuwidamar

Kabupaten

Rangkasbitung

Banten

terdiri

dari kampung

Gajebo,

Cikeusik,

|

|

Cibeo,dan Cikertawana.dan terbagi atas abaduy

luar dan baduy dalam.Daerah yang berluas 138

ha,

terdiri

atas

117 kk yang

menempati 99 rumah

yang

dinamakan Culah

Nyanda atau

rumah

panggung, sedangkan rumah kokolot atau duku dinamakan Dangka, yang menghadap keselatan.

Masyarakat suku Baduy yang berpenduduk kurang lebih 10 ribu jiwa ini tinggal di wilayah yang

berbukit-bukit, dan berhutan-hutan, dengan

memilki lembah

yang curam sedang, sampai

curam

sekali.

Berdasarkan

hasil

pengukuran

langsung

di

lapangan

wilayah

-

wilayah

pemukiman

Baduy

rata-rata

terletak

pada

ketinggian

250

m

diatas

permukaan laut,

dengan

wilayah

pemukiman di daerah yang cukup rendah 150 m diatas permukaan air laut dan pemukiman yang

cukup

tinggi

pada ketinggian

400

m

diatas permukaaan

laut. Wilayah

Baduy

itu

berdasarkan

lokasi

geografinya terletak

pada

60

27'

27?

-

60

30'

LU

dan

1080

3'

9?

-

1060

4'

55?

BT.

Wilayahnya berbukit - bukit dengan rata -rata terlelak pada ketinggian 250m diatas permukaan

laut.

2.2.2.2 Bahasa

Bahasa

yang

mereka

gunakan

adalah

Bahasa

Sunda

dialek

Sunda–Banten. Untuk

berkomunikasi dengan penduduk luar

mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun

mereka

tidak

mendapatkan pengetahuan

tersebut

dari

sekolah.

Orang

Kanekes

'dalam'

tidak

mengenal

budaya

tulis,

sehingga

adat

istiadat,

kepercayaan/agama, dan

cerita

nenek

moyang

hanya

tersimpan di

dalam

tuturan

lisan

saja.

untuk

terus

mempelajari Bahasa

nasional

yakni

bahasa Indonesia. Terbukti, tidak sedikit masyarakat Baduy yang dapat berbahasa Indonesia.

|

2.2.2.3 Asal-Usul

Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara

Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal

usul tersebut sering pula

dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka,

Adam

dan

keturunannya, termasuk

warga

Kanekes

mempunyai

tugas

bertapa

atau

asketik

(mandita) untuk

menjaga

harmoni dunia. Pendapat

mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda

dengan

pendapat

para

ahli

sejarah,

yang

mendasarkan pendapatnya

dengan cara

sintesis dari

beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta

cerita

rakyat

mengenai

'Tatar

Sunda'

yang

cukup

minim keberadaannya.

Masyarakat Kanekes

dikaitkan dengan

Kerajaan Sunda

yang

sebelum

keruntuhannya pada

abad

ke-16

berpusat di

Pakuan

Pajajaran

(sekitar

Bogor

sekarang).

Sebelum

berdirinya

Kesultanan

Banten,

wilayah

ujung barat pulau Jawa

ini

merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda. Banten

merupakan

pelabuhan dagang

yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan

ramai

digunakan

untuk

pengangkutan hasil

bumi

dari

wilayah

pedalaman.

Dengan

demikian

penguasa wilayah

tersebut,

yang

disebut sebagai

Pangeran

Pucuk

Umum

menganggap

bahwa

kelestarian

sungai

perlu

dipertahankan. Untuk

itu diperintahkanlah

sepasukan tentara kerajaan

yang

sangat

terlatih

untuk

menjaga

dan

mengelola kawasan

berhutan

lebat

dan

berbukit

di

wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut

|

|

tampaknya

menjadi

cikal

bakal

Masyarakat Baduy

yang

sampai

sekarang

masih

mendiami

wilayah

hulu

Sungai

Ciujung

di

Gunung

Kendeng

tersebut

(Adimihardja, 2000).

Perbedaan

pendapat tersebut

membawa kepada dugaan bahwa pada masa

yang

lalu,

identitas dan

kesejarahan mereka sengaja ditutup,

yang

mungkin adalah

untuk melindungi komunitas Baduy

sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran.

Van

Tricht,

seorang

dokter

yang pernah

melakukan riset

kesehatan

pada

tahun

1928,

menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Baduy adalah penduduk asli daerah tersebut yang

mempunyai daya tolak kuat

terhadap pengaruh luar

(Garna, 1993b: 146). Orang

Baduy sendiri

pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-oraang pelarian dari Pajajaran, ibu

kota Kerajaan Sunda. Menurut Danasasmita dan Djatisunda (1986: 4-5) orang Baduy merupakan

penduduk

setempat

yang

dijadikan

mandala' (kawasan suci)

secara

resmi

oleh

raja,

karena

penduduknya berkewajiban memelihara

kabuyutan

(tempat

pemujaan

leluhur

atau

nenek

moyang), bukan agama Hindu atau Budha. Kebuyutan di daerah ini dikenal dengan kabuyutan

Jati Sunda atau 'Sunda Asli' atau Sunda Wiwitan (wiwitann=asli, asal, pokok, jati). Oleh karena

itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Raja yang menjadikan wilayah Baduy

sebagai

mandala adalah

Rakeyan

Darmasiksa.

Ada

pula

yang

mempercayai

awal

kebedaraan

suku

Badui,

merupakan

sisa-sisa

pasukan

Pajajaran

yang

setia pada

Prabu

Siliwangi.

Mereka

melarikan diri dari kejaran pasukan Sultan Banten dan Cirebon. Namun pada akhirnya,

mereka

dilindungi

Kesultanan

Banten

dan

diberi otonomi khusus.

(zal/ken) Mengenai

asal

usul

orang

Baduy, jawaban yang akan diperoleh adalah mereka keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari

tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal

usul tersebut sering pula dihubungkan dengan

Nabi

Adam

sebagai

nenek

moyang

pertama.

Menurut

kepercayaan mereka,

Adam

dan

keturunannya, termasuk warga Baduy mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita)

untuk

|

menjaga

harmoni dunia. Mereka

juga beranggapan bahwa suku

Baduy merupakan peradaban

masyarakat yang pertama kali ada di dunia.

2.2.2.4 Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat

Kanekes

yang

disebut sebagai

Sunda

Wiwitan

berakar

pada

pemujaan kepada arwah

nenek

moyang

(animisme)

yang pada

perkembangan selanjutnya juga

dipengaruhi oleh agama Budha, Hindu, dan Islam. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan

adanya

pikukuh

atau

ketentuan

adat

mutlak

yang

dianut

dalam

kehidupan sehari-hari orang

Kanekes (Garna, 1993). Isi terpenting dari 'pikukuh' (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep

"tanpa perubahan apapun", atau perubahan sesedikit mungkin:Objek kepercayaan terpenting bagi

masyarakat

Kanekes

adalah

Arca

Domas,

yang

lokasinya

dirahasiakan dan

dianggap

paling

sakral. Orang

Kanekes mengunjungi lokasi tersebut

untuk

melakukan pemujaan setahun sekali

pada

bulan

Kalima,

yang

pada

tahun

2003

bertepatan dengan

bulan

Juli.

Hanya

puun

yang

merupakan ketua adat tertinggi dan beberapa anggota

masyarakat terpilih saja

yang

mengikuti

rombongan pemujaan tersebut. Di

kompleks

Arca Domas

tersebut terdapat batu lumpang

yang

menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam

keadaan penuh air yang jernih,

maka bagi masyarakat Kanekes itu

merupakan pertanda bahwa

hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila

batu

lumpang kering atau berair keruh,

maka

merupakan pertanda kegagalan panen (Permana,

|

2003a). Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang

dianut

masyarakat adat

Kanekes

ini

mencerminkan kepercayaan keagamaan

masyarakat Sunda

secara

umum

sebelum

masuknya

Islam.

Masyarakat Baduy

sangat

taat

pada

pimpinan

yang

tertinggi

yang

disebut

Puun.

Puun

ini

bertugas

sebagai

pengendali hukum

adat

dan

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

menganut

ajaran

Sunda

Wiwitan

peninggalan nenek

moyangnya.

Suku

Baduy yang

merupakan suku

tradisional di Provinsi

Banten

hampir mayoritasnya

mengakui kepercayaan sunda

wiwitan.Yang mana kepercayaan

ini

meyakini akan

danya Allah

sebagai

“Guriang Mangtua” atau disebut pencipta alam semesta dan

melaksanakan kehidupan

sesuai ajaran Nabi Adam sebagai leluhur yang

mewarisi kepercayaan turunan ini. Kepercayaan

sunda

wiwitan

berorientasi

pada

bagaimana

menjalani

kehidupan

yang

mengandung

ibadah

dalam berperilaku, pola kehidupan sehari-hari,langkah dan

ucapan, dengan

melalui hidup

yang

mengagungkan

kesederhanaan

(tidak

bermewah-mewah) seperti

tidak

mengunakan

listrik,t

embok, mobil dll.

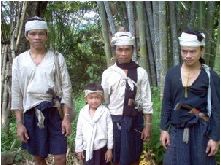

2.2.2.5 Kelompok-kelompok Baduy

Masyarakat Kanekes

secara

umum

terbagi

menjadi

tiga

kelompok

yaitu

tangtu,

panamping, dan

dangka

(Permana, 2001).

Kelompok

tangtu

adalah

kelompok

yang

dikenal

sebagai

Baduy

Dalam,

yang

paling

ketat

mengikuti

adat,

yaitu

warga

yang

tinggal

di tiga

|

kampung: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik). Ciri khas Orang Baduy Dalam adalah pakaiannya

berwarna putih

alami

dan

biru

tua

serta

memakai

ikat

kepala

putih.

Kelompok

masyarakat

panamping adalah mereka yang dikenal sebagai Baduy Luar, yang tinggal di berbagai kampung

yang

tersebar

mengelilingi wilayah

Baduy

Dalam,

seperti

Cikadu,

Kaduketuk,

Kadukolot,

Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian

dan

ikat

kepala

berwarna hitam.

Apabila Baduy

Dalam

dan

Baduy

Luar

tinggal

di

wilayah

Kanekes,

maka

"Baduy Dangka"

tinggal di

luar wilayah

Kanekes,

dan

pada saat

ini

tinggal

2

kampung

yang

tersisa, yaitu

Padawaras (Cibengkung) dan

Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung

Dangka

tersebut

berfungsi

sebagai

semacam

buffer

zone

atas

pengaruh

dari

luar

(Permana,

2001).

Sementara

di

bagian selatannya

dihuni

masyarakat Badui

Dalam

atau

Urang

Tangtu.

Diperkirakan

mereka

berjumlah 800an

orang

yang tersebar

di

Kampung

Cikeusik,

Cibeo dan

Cikartawana.Kedua kelompok ini memang memiliki ciri yang beda. Bila Badui Dalam menyebut

Badui

Luar

dengan sebutan

Urang

Kaluaran, sebaliknya

Badui

Luar

menyebut

Badui Dalam

dengan panggilan Urang Girang atau Urang Kejeroan.

2.2.2.6 Pemerintahan

Masyarakat

Kanekes

mengenal

dua

sistem

pemerintahan, yaitu sistem

nasional,

yang

mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

sistem adat

yang

mengikuti adat

|

|

istiadat

yang

dipercaya

masyarakat. Kedua

sistem

tersebut

digabung

atau

diakulturasikan

sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perbenturan. Secara nasional penduduk Kanekes dipimpin

oleh

kepala

desa yang

disebut sebagai

jaro

pamarentah,

yang ada di bawah

camat,

sedangkan

secara adat

tunduk

pada

pimpinan adat

Kanekes

yang

tertinggi, yaitu

"puun".

Pemimpin

adat

tertinggi

dalam

masyarakat Kanekes adalah

"puun"

yang ada di

tiga

kampung

tangtu.

Jabatan

tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat

juga

kerabat

lainnya.

Jangka

waktu

jabatan

puun

tidak

ditentukan,

hanya

berdasarkan pada

kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut.

Pelaksana

sehari-hari

pemerintahan adat

kapuunan

(kepuunan)

dilaksanakan oleh

jaro,

yang dibagi ke

dalam empat jabatan,

yaitu jaro

tangtu,

jaro

dangka, jaro

tanggungan, dan jaro

pamarentah. Jaro tangtu bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga tangtu dan

berbagai

macam

urusan

lainnya.

Jaro

dangka

bertugas

menjaga,

mengurus,

dan

memelihara

tanah

titipan

leluhur

yang ada di dalam

dan

di

luar

Kanekes. Jaro dangka

berjumlah 9 orang,

yang apabila ditambah dengan 3 orang jaro tangtu disebut sebagai jaro duabelas. Pimpinan dari

jaro duabelas ini disebut sebagai jaro tanggungan. Adapun jaro pamarentah secara adat bertugas

sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah

nasional,

yang dalam

tugasnya dibantu oleh pangiwa, carik, dan kokolot lembur atau tetua kampung. Setiap kampung

di

Badui

Dalam

dipimpin

oleh

seorang

Puun,

yang

tidak

boleh

meninggalkan

kampungnya.

Pucuk pimpinan adat dipimpin oleh Puun Tri Tunggal, yaitu Puun Sadi di Kampung Cikeusik,

Puun Janteu di Kampung Cibeo dan Puun Kiteu di Cikartawana. Sedangkan wakilnya pimpinan

adat

ini

disebut

Jaro

Tangtu

yang

berfungsi

sebagai

juru

bicara

dengan

pemerintahan desa,

pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Di Badui Luar sendiri mengenal sistem pemerintahan

|

kepala desa

yang

disebut Jaro

Pamerentah

yang

dibantu

Jaro

Tanggungan,

Tanggungan

dan

Baris Kokolot.

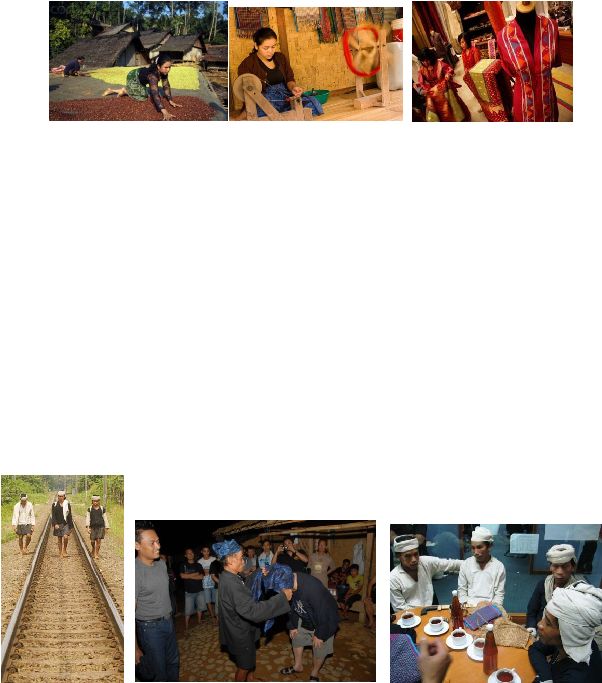

2.2.2.7 Mata Pencaharian

Sebagaimana yang

telah

terjadi

selama

ratusan

tahun,

maka

mata

pencaharian

utama

masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu mereka juga mendapatkan penghasilan

tambahan dari

menjual

buah-buahan

yang

mereka

dapatkan di

hutan

seperti

durian dan asam

keranji, serta madu hutan. Suku Badui biasa bercocok tanam dan berladang. Selain itu membuat

kerajinan seperti

Koja

dan

Jarog (tas

yang

terbuat

dari

kulit kayu),

tenunan berupa

selendang,

baju, celana, ikat kepala, sarung,

golok, parang dan berburu. Mereka taat pada tradisi lama dan

hukum adat.

2.2.2.8 Interaksi dengan masyarakat luar

|

Pada saat ini orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes semakin meningkat sampai

dengan ratusan orang per kali kunjungan, biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa,

dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut, bahkan

untuk

menginap satu

malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat-istiadat

yang

berlaku di sana.

Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di

wilayah Baduy Dalam,

tidak menggunakan sabun atau odol di sungai. Namun demikian, wilayah Kanekes tetap

terlarang bagi orang asing (non-WNI).

Beberapa wartawan asing yang

mencoba

masuk sampai

sekarang selalu ditolak masuk. Pada saat pekerjaan di

ladang tidak terlalu banyak, orang Baduy

juga senang berkelana ke kota besar sekitar

wilayah

mereka dengan syarat

harus berjalan kaki.

Pada

umumnya

mereka

pergi

dalam

rombongan kecil

yang

terdiri

dari

3

sampai

5

orang,

berkunjung ke

rumah

kenalan

yang

pernah datang ke

Baduy sambil

menjual

madu

dan

hasil

kerajinan

tangan.

Dalam

kunjungan

tersebut

biasanya

mereka

mendapatkan

tambahan

uang

untuk mencukupi kebutuhan hidup.

2.2.2.9 Busana Tradisional Suku Baduy

Ciri khas suku

Baduy

yang tinggal

di pegunungan Kendeng, desa Kanekes, kecamatan

Leuwidamar, Lebak, Banten Selatan adalah masih kokohnya tradisi yang diwariskan oleh

karuhun mereka. Salah satu tradisi yang

masih bertahan adalah menenun dan cara berbusana.

|

|

Oleh karena

itu,

ada

yang

beranggapan bahwa busana

suku Baduy

saat

ini

merupakan bentuk

busana yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat pada masa silam. Baduy Dalam, untuk laki-

laki

memakai

baju

lengan

panjang

yang

disebut

jamang

sangsang,

karena

cara

memakainya

hanya

disangsangkan atau

dilekatkan

di

badan.

Desain baju

sangsang

hanya

dilobangi/dicoak

pada

bagian

leher

sampai

bagian

dada

saja.

Potongannya tidak

memakai

kerah,

tidak

pakai

kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka

umunnya adalah serba putih.

Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin. Bahan

dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun.Bagian bawahnya memakai kain

serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Agar kuat dan

tidak

melorot, sarung tadi diikat

dengan

selembar kain. Mereka

tidak

memakai celana,

karena

pakaian tersebut dianggap barang tabu.

Selain

baju

dan

kain

sarung

yang

dililitkan tadi,

kelengkapan busana

pada

bagian

kepala

menggunakan ikat

kepala berwarna putih pula.

Ikat

kepala ini berfungsi sebagai penutup rambut mereka yang panjang. Kemudian dipadukan dengan

selendang atau hasduk

yang melingkar di

lehernya. Pakaian Baduy Dalam yang bercorak serba

putih

polos

itu

dapat

mengandung makna

bahwa

kehidupan

mereka

masih

suci

dan

belum

terpengaruh budaya luar. Bagi suku Baduy Luar, busana yang mereka pakai adalah baju kampret

berwarna

hitam.

Ikat kepalanya juga berwarna

biru

tua dengan

corak

batik.

Desain

bajunya

terbelah

dua

sampai

ke

bawah,

seperti

baju

yang

biasa

dipakai

khalayak ramai.

Sedangkan

potongan

bajunya

mengunakan kantong,

kancing

dan

bahan

dasarnya

tidak

diharuskan

dari

benang kapas murni. Cara berpakaian suku Baduy Panamping memamg ada sedikit kelonggaran

bila

dibandingkan

dengan

Baduy

Dalam.

Melihat

warna,

model

maupun

corak busana

Baduy

Luar, menunjukan bahwa kehidupan mereka sudah

terpengaruh oleh budaya

luar. Kelengkapan

busana

bagi

kalangan

kali-laki

Baduy

adalah

amat penting.

Rasanya busana

laki-laki

belum

|

lengkap apabila tidak memakai senjata. Bagi Baduy Dalam maupun Luar kalau bepergian selalu

membawa

senjata

berupa

golok

yang

diselipkan

di

balik

pinggangnya.

Pakaian

ini

biasanya

masih dilengkapi pula dengan tas kain atau tas koja yang dicangklek (disandang) di pundaknya.

Sedangkan, busana yang dipakai di kalangan wanita Baduy, baik Kajeroan maupun Panamping

tidak

menampakkan

perbedaan

yang

mencolok. Model,

potongan dan

warna

pakaian,

kecuali

baju

adalah

sama. Mereka

mengenakan

busana

semacam

sarung

warna biru

kehitam-hitaman

dari

tumit

sampai

dada.

Busana

seperti

ini

biasanya

dikenakan

untuk

pakaian

sehari-hari

di

rumah. Bagi wanita yang sudah menikah, biasanya

membiarkan dadanya

terbuka secara bebas,

sedangkan bagi

para

gadis bagian dadanya

harus

tertutup.

Untuk

pakain

bepergian, biasanya

wanita Baduy memakai kebaya, kain tenunan sarung berwarna biru kehitam-hitaman,

karembong, kain ikat pinggang dan selendang. Warna baju untuk Baduy Dalam adalah putih dan

bahan dasarnya dibuat dari benang kapas yang ditenun sendiri.

2.2.2.10 Pertanian Suku Baduy

Pola

Pertanian

Tradisional

Masyarakat

Baduy

Sistem

perladangan berpindah

atau

perladangan daur

ulang telah

dipraktekkan selama

berabad-abad dan

merupakan bentuk

pertanian yang paling awal di wilayah tropika dan subtropika. Sistem pertanian dilakukan adalah

tanaman pangan dalam waktu dekat (pada umumnya 2 – 3 tahun), dan kemudian diikuti dengan

|

|

fase regenerasi atau masa berakhir yang lebih lama (pada umumnya 10 – 20 tahun). Pembukaan

hutan

biasanya

menggunakan

alat

sederhana,

dilakukan

secara

tradisional,

dan

menggunakan

cara

tebang

bakar (Nair,

1993).Pada

waktu

hutan

dibuka

maka

tumbuhan alam

yang

berguna

biasanya

dibiarkan

atau

sedikit

disiangi

dan

dimanfaatkan

hasilnya.

Lama

waktu

perladangan

dan

masa

bera

atau

masa

lahan

diistirahatkan adalah

sangat bervariasi,

dan

lama

masa

bera

merupakan faktor kritis bagi regenerasi kesuburan tanah, keberlanjutan, dan hasil pertanian yang

didapatkan. Regenerasi kesuburan tersebut melibatkan tumbuh kembalinya tanaman tahunan atau

tumbuhan

asli.

Masyarakat Baduy

yang

masih

mengikuti

pola

pertanian

tradisional

zaman

Kerajaan Sunda

(Pajajaran), telah

mempraktekkan sistem perladangan berpindah tersebut sejak

kurang

lebih

600

tahun

yang

lampau.

Mereka

membuka huma

untuk

ditanami padi

selama

1

sampai

2

tahun,

dan

kemudian

ketika

hasil

panen

telah

menurun

akan

meninggalkan huma

tersebut dan

membuka kembali

huma

baru

dari bagian

hutan

alam

yang

mereka

peruntukkan

bagi

kepentingan

tersebut.

Huma

yang ditinggalkan

pada

suatu

saat

akan

diolah

kembali dan

periode

masa

bera tersebut pada awalnya 7

sampai 10

tahun.Namun demikian, karena wilayah

Baduy yang

semakin sempit ditambah dengan pertambahan penduduk, maka

lahan

huma

yang

tersedia juga semakin sempit sehingga dari

tahun ke tahun masa bera

ladang

menjadi semakin

pendek, yaitu 3 sampai 5 tahun. Hal tersebut merupakan indikator terjadinya penurunan kualitas

lingkungan dan

daya dukung

secara

ekologis.

Pada

saat penelitian dilakukan,

wilayah

Baduy

yang tersisa adalah 5.101

hektar, dengan pembagian peruntukan tanah pertanian 2.585 ha atau

51% (709 ha atau 14% ditanami dan sisanya bera yaitu 1.876,25 ha atau 37%); lahan pemukiman

24,5 ha atau 0,48%; hutan tetap atau

hutan

lindung yang tak boleh digarap 2.492

ha atau 49%

(Purnomohadi, dalam Permana, 2001). Luas tanah yang digunakan untuk bertani dan luas tanah

bera

bervariasi

dari tahun

ke tahun.

Sebagaimana

masyarakat

agraris

lainnya

di Indonesia,

|

|

masyarakat

Baduy

mempunyai

jadwal

pertanian

yang

tertentu

setiap

tahunnya

dan

didasarkan

kepada

letak benda astronomi

tertentu, seperti kemunculan bintang tertentu dan

letak

matahari.

Adapun patokan bintang

yang digunakan adalah

bintang

kidang

(Waluku atau

rasi Orion) dan

bintang Kartika atau bintang Gumarang. Dalam prakteknya bintang kidang lebih banyak dipakai

karena

lebih

jelas

terlihat

(Permana, 2001).

Kemunculan bintang

kidang

tersebut

menandai

dimulainya proses berladang karena

masyarakat mulai bersiap-siap turun

ke

ladang

dan

mulai

mengolah

lahan

pertanian.

Dalam

ungkapan

mereka

disebutkan: “Mun

matapoe

geus

dengek

ngaler,

lantaran

jagad

urang

geus

mimiti

tiis,

tah

dimimitian ti

wayah

eta

kakara

urang

nanggalkeun kidang, tanggal kidang mah laju turun kujang”. (Terjemahan: “Jika

matahari telah

condong ke

utara,

ketika

bumi

kita

telah

mulai

dingin,

mulai

saat

itu

baru

kita

mengamati

penanggalan dengan

munculnya

bintang

kidang,

waktu

muncul

bintang

kidang

kita

mulai

menggunakan alat

pertanian

(kujang)”

(Permana,

2001)Adapun

alat

pertanian

yang

mereka

gunakan adalah terbatas sekali, dan prinsip pengolahan lahan mereka adalah sesedikit

mungkin

mengganggu tanah.

Mereka

membuka

huma

dengan

bedog

atau

parang

panjang

dan

kujang

(parang pendek atau pisau), dan menanam benih padi dengan cara menugal atau melubangi tanah

dengan

sepotong

kayu.

Pengolahan

lahan

dengan

cara

mencangkul atau

membajak

adalah

terlarang.

Kalender

sebagai

penanda

waktu

pada

masyarakat Baduy

adalah

kalender

yang

berpatokan pada perputaran bulan

(komariah). Satu

tahun dibagi

menjadi

12

bulan. Menurut

Narja, seorang penduduk kampung Cibeo,

urutan bulan-bulan tersebut adalah sebagai berikut:

Kapat, Kalima, Kanem, Katujuh, Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah, Hapit Kayu,

Kasa,

Karo, Katiga.

Urutan

bulan

tersebut

juga

mengikuti

tahapan

dalam

proses perladangan.

Bulan Kasa, Karo,

dan

Katiga,

yang

merupakan bulan-bulan akhir

masa

berladang dan

masa

|

panen

disebut pula

masa

Kawalu

yang dipenuhi

dengan

berbagai

upacara

adat dan berbagai

bentuk larangan. Pada masa tersebut tamu atau pengunjung dari luar biasanya tidak diterima.

2.2.2.11 Upacara-upacara Adat Suku Baduy

Ada beberapa

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

masyarakat

Baduy

menurut

kepercayaan

sunda wiwitan:

•

Upacara Kawalu yaitu upacara yang dilakukan

dalam

rangka menyambut

bulan

kawalu

yang dianggap suci dimana pada bulan kawalu masyarakat baduy

melaksanakan ibadah puasa selama 3 bulan yaitu bulan Kasa,Karo, dan Katiga.

•

Upacara

ngalaksa yaitu upacara besar

yang dilakukan sebagain uacapan syukur atas

terlewatinya bulan-bulan kawalu, setelah

melaksanakan puasa

selama

3

bulan.

Ngalaksa atau yang bsering disebut lebaran.

•

Seba yaitu berkunjung ke pemerintahan daerah atau pusat yang bertujuan merapatkan

tali

silaturahmi

antara masyarakat baduy

dengan pemerintah, dan

merupakan bentuk

penghargaan dari masyarakat baduy.

•

Upacara menanam padi dilakukan

dengan

diiringi

angklung

buhun sebagai

penghormatan kepada dewi sri lambing kemakmuran.

|

Perkawinan, dilakukan berdasarkan perjodohan dan dilakukan oleh

dukun atau

kokolot

menurut

lembaga

adat

(Tangkesan)

sedangkan

Naib

sebagai

penghulunya. Adapun

mengenai

mahar atau seserahan yakni sirih, uang semampunya, dan kain poleng.

Dalam

melaksanakan kegiatan

sehari-hari

tentunya

masyarakat

baduy

disesuaikan

dengan

penanggalan:

Bulan

Kasa,Bulan

Karo,Bulan

Katilu,Bulan

Sapar,Bulan

Kalima,Bulan Kaanem

Bulan

Kapitu,Bulan

Kadalapan,Bulan Kasalapan,bulan

Kasapuluh,Bulan Hapid

Lemah,Bulan

Hapid Kayu Seperti yang telah diuraikan diatas, apabila ada

masyarakat baduy yang melanggar

asalah satu

pantangan

maka

akan

dikenai

hukuman

berupa

diasingkan

ke

hulu atau

dipenjara

oleh pihak polisi byang berwajib.

2.2.2.12 Kesenian dan Kerajinan Suku Baduy

Dalam melaksanakan

upacara

tertentu,

masyarakat Baduy

menggunakan kesenian

untuk

memeriahkannya.

Adapun keseniannya

yaitu: Seni Musi (Lagu daerah yaitu Cikarileu dan

Kidung ( pantun) yang digunakan dalam acara pernikahan). Alat musik (Angklung Buhun dalam

acara

menanan

padi

dan

alat

musik

kecapi)Seni Ukir

Batik.

Bicara

soal

tembakau,

ternyata

tembakau adalah salah satu hasil utama mereka.

|

|

2.3

Spesifikasi Buku

Buku

ini

memiliki

pembahasan utama

mengenai

potret

kehidupan,

adat

istiadat

dan

kebudayaan

orang

Baduy

yang

mampu

diselesaikan secara

baik.

Dan

berikut

spesifikasi dari

buku “ BADUY Jejak Terasing Prajurit Padjajaran”

* Penulis

:

Siti Astari

* Desainer

:

Siti Astari

* Penerbit

:

PT Gramedia

* Tebal

:

128 halaman

* Harga

:

Rp 65.000,-

* Ukuran

:

20 x 20 cm

2.3.1 Struktur Buku :

* Prakata

* Daftar Isi

* Baduy

* Asal-Usul

* Tatanan Masyarakat

* Pemerintahan

* Upacara Adat

|

* Arsitektur

* Ekonomi

* Masa Kini

* Penutup

* Daftar Pustaka

2.3.2

Buku Pembanding

Penulis : Wendy Schivour

Penerbit: Lonely Planet

Tebal : 112 Halaman

Harga : Rp 263.000,-

|

|

2.4

Data Penyelenggara

2.4.1

PT Gramedia

Toko Buku Gramedia didirikan 02 Februari 1970 oleh P.K. Ojong, yang juga merupakan

pendiri

KKG,

dengan

misi

turut

serta

menyebarkan produk

pendidikan

dan

informasi,

demi

tercapainya

cita-cita

bersama

mencerdaskan kehidupan

bangsa,

menuju

masyarakat

baru

Indonesia

yang

berkehidupan

Pancasila.

MISI:

Ikut

serta

dalam

upaya

mencerdaskan bangsa

dengan

menyebarluaskan

penegtahuan

plus

informasi

melalui

berbagai

sarana

usaha

ritel

dan

distribusi

buku

,

alat

sekolah

dan

kantor

serta produk

multimedia,

ditandai

dengan pelayanan

unggul, manajemen proaktif dan perilaku bisnis yang sehat.Tak bisa dipungkiri bahwa distribusi

merupakan mata rantai yang lemah dalam dunia bisnis di Indonesia. Penerbit dan percetakan saja

tidaklah cukup untuk dapat mendistribusikan produk secara merata ke seluruh pelosok tanah air.

Itulah sebabnya Kelompok Kompas - Gramedia (KKG)

mendirikan jaringan toko buku, dengan

maksud memperkuat penyebaran produk, tanpa berkeinginan untuk lepas dari jaringan distribusi

yang

ada.Departemen

Impor

bertugas

khusus

untuk

mengelola

dan

mengembangkan

jalinan

kerja sama dengan penerbit luar negeri yang kini berjumlah lebih dari 250 penerbit. Penerbit luar

negeri

yang

aktif

menjalin kerja

sama:

Amerika Serikat:

Simon

&

Schuster, Prentice

Hall,

McGraw

Hill,

Maxwell

Macmillan, Addison

Wesley,

John

Wiley,

Harper

Collins,

Bantam,

Random House,

Baker &

Taylor,

dan

lain-lain.

Eropa:

Penguin, Cambridge, Oxford,

Elsevier,

Grossohaus,

Hachette, Longman,

MacMillan

UK,

dan

lain-lain. Asia:

Kondasha,

Japan

Publication, Toppan, Canfonian, Asiapac, UBSPD, S. Chand, S.S. Mubaruk, Pan Pacific, Mighty

Mind, Federal Publication, dan lain-lain.

|

|

2.5

Target Audience

* Umur

:

Dewasa, 25-45 tahun.

* Gender

:

Pria/Wanita.

* Tingkat Ekonomi

:

Kalangan kelas menegah ke atas.

* Psikografik

:

Pencinta Alam, Para Peneliti, dan para Budayawan.

2.6

Analisa

2.6.1 Strength

•

Dapat menjadi buku pengetahuan baru tentang suku dan kebudayaan yang ada di

Indonesia

2.6.2 Weakness

•

Pembuatan buku tersebut harus disesuaikan dengan daya beli target konsumen

2.6.3 Oppourtunity

•

Belum ada buku yang mengangkat topik tentang suku pendalaman Baduy

•

Banyaknya petualang dan

pelancong

yang

berminat

akan

keasrian

budaya dan

tradisi yang ada di Baduy

2.6.4 Threat

Sudah banyak buku-buku dipasaran

tentang budaya dan suku-suku yang ada di

Indonesia. Contohnya buku tentang suku Asmat.

|