|

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1

Transportasi

2.1.1

Pengertian Transportasi

Menurut

Wikipedia

Indonesia,

transportasi

adalah pemindahan manusia

atau

barang

dari

satu

tempat

ke

tempat

lainnya

dengan

menggunakan

sebuah

wahana

yang

digerakkan oleh manusia atau

mesin. Transportasi digunakan

untuk

memudahkan manusia

dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Di negara maju, mereka biasanya menggunakan

kereta bawah tanah (

subway)

dan taksi. Penduduk di

negara maju jarang yang mempunyai

kendaraan

pribadi

karena mereka sebagian besar

menggunakan angkutan

umum

sebagai

transportasi

mereka. Transportasi

sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara.

Transportasi

udara

merupakan

transportasi yang

membutuhkan

banyak uang

untuk

memakainya.

Selain

karena

memiliki teknologi

yang

lebih

canggih,

transportasi

udara

merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Menurut

Abbas,

(2003,

p6),

transportasi

sebagai dasar

untuk

pembangunan

ekonomi

dan perkembangan

masyarakat serta

pertumbuhan

industrialisasi. Dengan

adanya

transportasi

menyebabkan,

adanya

spesialisasi

atau

pembagian

pekerjaan

menurut

keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Pertumbuhan ekonomi

suatu

negara

atau

bangsa

tergantung

pada

tersedianya

pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.

Dalam transportasi kita melihat dua kategori yaitu :

1. Pemindahan

bahan-bahan

dan

hasil-hasil

produksi

dengan

menggunakan

alat angkut.

2. Mengangkut

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

6

|

|

7

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa definisi transportasi adalah kegiatan

pemindahan barang

(muatan)

dan

penumpang

dari suatu tempat

ke

tempat

lain.

Dalam

transportasi terlihat ada dua unsur yang

terpenting yaitu :

a. Pemindahan atau pergerakan (movement)

b.

Secara

fisik mengubah

tempat

dari

barang

(komoditi)

dan

penumpang

ke

tempat lain

2.1.2

Pembagian Fungsi Transportasi

Di dalam mempelajari transportasi dapat kita golongkan atas dua bagian:

1. Angkutan penumpang

Untuk

pengangkutan

penumpang

digunakan

mobil

atau

kendaraan

pribadi

dan alat angkut lainnya.

2.

Selain

mobil pribadi

yang

digunakan

untuk

mengangkut

penumpang,

digunakan

pula

kendaraan

untuk

angkutan

umum seperti,

bus,

pesawat

udara, kereta api,

kapal

laut,

kapal penyeberangan dan

pelayaran Samudera

Luar Negeri.

Terutama

untuk

negara

yang

sedang membangun.

Pengangkutan

muatan

lebih

penting dalam dunia bisnis dan perdagangan.

2.1.3

Faktor Penentu Pengembangan Transportasi

Menurut Hay dalam

Nur

Nasution (2004,p24-p25)terdapat beberapa faktor

yang

mempengaruhi perkembangan transportasi di masa akan datang seperti berikut:

1. Ekonomi

Alasan

ekonomi

biasanya

merupakan

dasar

dari

dikembangkannya

sistem

transportasi,

dengan

tujuan

utama

untuk

mengurangi

biaya

produksi

dan

|

|

8

distribusi

serta

untuk

mencari

sumber

daya

alam

dan

menjangkau

pasar

yang lebih luas.

2.

Geografi

Alasan

dikembangkannya

sistem transportasi

pada

awalnyaadalah

untuk

mengatasi

keadaan

alam setempat

dan

kemudian berkembang

dengan

upaya untuk mendekatkan sumber daya dengan pusat produksi dan pasar

3. Politik

Alasan dikembangkannya suatu sistem

transportasi secara politik adalah

untuk

menyatukan

daerah-daerah

dan

mendistribusikan kemakmuran

ke

seluruh pelosok suatu negara tertentu

4. Pertahanan dan Keamanan

Alasan dikembangkannya sistem

transportasi dari

segi pertahanan

keamanan

negara adalah

untuk keperluan pembelaan

diri

dan

menjamin

terselenggaranya pergerakan dan akses yang cepat ke tempat-tempat

strategis,

misalnya

daerah

perbatasan negara ,

pusat-pusat

pemerintahan,

atau instalasi penting lainnya

5. Teknologi

Adanya

penemuan-penemuan

teknologi

baru

tentu

akan mendorong

kemajuan di keseluruhan sistem transportasi

6.

Kompetisi

Dengan adanya

persaingan, baik antarmoda, maupun

dalam bentuk lainnya,

seperti pelayanan,

material

dan

lain-lain,

secara

tidak

langsung

akan

mendorong perkembangan

sistem

transportasi

dalam

rangka

memberikan

pilihan yang terbaik

|

|

9

7.

Urbanisasi

Dengan

makin

meningkatnya

arus

urbanisasi,

maka pertumbuhan kota-kota

akan semakin

meningkat

dan

dengan

sendirinya

kebutuhan jaringan

transportasi

untuk

menampung

pergerakan

warga

kotanya

pun

akan

semakin meningkat

2.1.4

Fungsi Manajemen Dalam Transportasi

Menurut

Nur Nasution

(2004,

p107), bagi

perusahaan-perusahaan

transportasi

umum

yang

menghasilkan

jasa

pelayanan

transportasi

kepada

masyarakat

pemakai

jasa

angkutan

(

users

),

maka

pada

prinsipnya

terdapat

empat

fungsi

produk

jasa

transportasi

yaitu

aman

(safety),

tertib

dan

teratur

(

regularity),

nyaman

(©omfort),

dan

ekonomis.

Untuk

mewujudkan

keempat

fungsi

produk

jasa transportasi

tersebut,

fungsi

manajemen

transportasi bagi perusahaan transportasi pada umumnya adalah:

1. Merencanakan kapasitas dan jumlah armada

2. Merencanakan

jaringan

trayek/lintas/rute

serta

menentukan

jadwal

keberangkatan

3. Mengatur pelaksanaan operasi armada dan awak kendaraan

4. Memelihara dan memperbaiki armada

5. Melaksanakan promosi dan penjualan tiket

6. Merencanakan dan mengendalikan keuangan

7. Mengatur pembelian

suku cadang dan logistik

8. Merencanakan

sistem

dan

prosedur

untuk

meningkatkan

efisiensi

perusahaan

9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perusahaan

|

|

10

10.

Menjalin

hubungan

yang

erat

dengan

instansi-instansi

pemerintah

meupun

instansi lainnya yang terkait

Dengan

memahami

fungsi manajemen

perusahaan

transportasi

umum

tersebut,

maka

sesuai dengan

kondisi

dan

luasnya

operasi

dapatlah

disusun

struktur

organisasi

dengan

deskripsi tugas

dan

tanggung

jawab, wewenang,

dan sistem

manajemennya

yang

jelas dan mudah dilaksanakan.

Dalam

penggunaan

sehari-hari

terdapat

beberapa

istilah

yang

dapat

diartikan

sebagai manajemen,

yakni pengurusan, pengelolaan,

ketatalaksanaan, dan sebagainya.

Dalam

kaitannya

dengan manajemen transportasi, manajemen dari

suatu pengoperasian

angkutan

barang

pada suatu

industri manufaktur,

merupakan

tanggungjawab

lini

karena

sasaran

utama

perusahaan

itu adalah

mencapai keuntungan dari

upaya memuaskan

langganan.

Dinamika

bisnis juga

menghendaki

adanya

fleksibilitas

untuk

fungsi

jasa

angkutan agar

mampu

menangani

masalah-masalah

dan

sekaligus

menentapkan

lini-lini

wewenang dan lini pelaporan

yang

jelas.

Ada tiga

tugas utama

yang harus dihadapi

oleh

manajemen transportasi, yaitu :

1. Menyusun rencana

dan program

untuk

mencapai

tujuan dan

misi

organisasi

secara keseluruhan.

2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.

3.

Dampak sosial dan tanggung jawab sosial dalam mengoperasikan angkutan.

Dari

ketiga

tugas utama tersebut, semuanya haruslah dilaksanakan

secara

bersama-sama, berkesinambungan

dan berkelanjutan.

Ini

berarti bahwa

tugas yang

akan

dilaksanakan tersebut

haruslah

direncanakan terlebih

dahulu

untuk

mencapai hasil

yang

diharapkan.

Untuk

mendukung

suksesnya

pelaksanaan

tugas

tersebut

maka

harus

ada

tugas

dan

wewenang dari masing-masing

pekerja

transportasi dari tingkat

manajer hingga

bawahan. (Nur Nasution,

2004, p104)

|

|

11

2.1.5

Tugas dan Sasaran dalam Manajemen Transportasi

Menurut

Nur Nasution

(2004,

p

109)

untuk

mewujudkan

fungsi

produk

transportasi

seperti

yang telah

dijelaskan,

maka

sasaran

yang

harus

dicapai

dalam

perusahaan pengangkutan

umum adalah:

1. Menjamin

penyelenggaraan

angkutan

yang

aman

dan

menjamin

keselamatan (

safety)

2. Menjamin pengoperasian angkutan yang tertib dan teratur (

regularity

)

3. Mencapai efisiensi pengoperasian angkutan (e©onomy)

Departemen Perhubungan sebagai

instansi

Pemerintah

(regulator)

berkewajiban

untuk membina

terwujudnya sistem

transportasi nasional

(Sistranas)

yang

handal,

efisien,

dan

efektif. Untuk

mewujudkan

hal

tersebut, maka sasaran

Sistranas

adalah terciptanya

penyelenggaraan transportasi

yang efektif dalam arti kapasitas

mencukupi, terpadu,

tertib

dan teratur, lancar, cepat dan

tepat, selamat, aman, nyaman,

biaya terjangkau, dan efisien

dalam arti

beban

publik rendah

dan utilisasi

yang tinggi

dalam

satu

kesatuan

jaringan

transportasi nasional.

Kapasitas

mencukupi,

dalam

arti

bahwa

kapasitas

sarana

dan

prasarana

transportasi

cukup

tersedia untuk memenuhi kebutuhan

maupun

pertambahan permintaan

pengguna jasa. Kinerja kapasitas tersebut dapat diukur berdasarkan indikator sesuai

dengan

karakteristik

masing-masing moda, antara

lain

perbandingan

jumlah

sarana

angkutan dengan

penduduk,

antara

sarana

dan

prasarana,

antara

volume jasa

angkutan

yang

dinyatakan

dalam

penumpang-kilometer

atau

ton-kilometer

dengan

kapasitas

yang

tersedia.

Penyelenggaraan transportasi yang terpadu, dalam arti terwujudnya keterpaduan

antar dan intramoda dalam jaringan

prasarana

dan pelayanan yang meliputi

pembangunan,

pembinaan,

dan

penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan

transportasi

yang

|

|

12

tertib,

berupa

terwujudnya

penyelenggaraan

transportasi

yang

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

di

masyarakat.

Keadaan tersebut

dapat

diukur

berdasarkan indikator antara

lain perbandingan

frekuensi

pelanggaran

dengan

jumlah

perjalanan.

Penyelenggaraan

transportasi

yang

aman,

adalah

dapat

terhindarnya

pengoperasian

transportasi dari akibat

faktor eksternal

baik berupa gangguan alam

maupun

manusia.

Keadaan

tersebut

dapat

diukur antara

lain

berdasarkan perbandingan

antara jumlah terjadinya gangguan dengan jumlah perjalanan.

Penyelenggaraan

transportasi

yang

cepat

dan

lancar

berarti pengoperasian

transportasi

dengan

waktu yang singkat

dengan

tingkat keselamatan yang

tinggi.

Keadaan

tersebut

dapat

diukur

berdasarkan

indikator antara

lain

kecepatan arus

perjalanan

per

satuan waktu.

Penyelenggaraan

transportasi

yang selamat,

berarti

terhindarnya

pengoperasian

transportasi dari

kecelakaan

akibat

faktor

internal

transportasi. Keadaan

tersebut

dapat

diukur

antara lain

berdasarkan

perbandingan

antara jumlah

kejadian

kecelakaan

dengan

jumlah perjalanan.

Penyelenggaraan

transportasi

yang

nyaman

,

dalam

arti

terwujudnya

ketenangan

dan

kenikmatan

bagi

penumpang

selama perjalanan

dari

asal

sampai

ke

tujuan

baik

di

dalam

maupun

diluar

sarana

transportasi.

Keadaan

tersebut

dapat

diukur

dari ketersediaan dan kualitas fasilitas dalam maupun diluar sarana transportasi.

Penyelenggaraan

transportasi

dengan

biaya

terjangkau

adalah

keadaan

penyediaan jasa

transportasi

yang

sesuai

dengan

daya

beli

masyarakat

pada

umumnya

dengan memperhatikan tetap dapat berkembangnya kemampuan penyedia jasa

transportasi.

Keadaan

tersebut

dapat

diukur

berdasarkan

indikator

perbandingan

antara

|

|

13

pengeluaran

rata-rata

masyarakat

untuk pemenuhan

kebutuhan

transportasi

dengan

pendapatan.

Penyelenggara

transportasi

yang

efisien,

adalah keadaan

penyelenggaraan

transportasi yang

mempu memberikan manfaat

yang

maksimal dengan

pengorbanan

tertentu

yang

harus

ditanggung

oleh pemerintah,

masyarakat

dan

lingkungan,

atau

memberikan manfaat

tertentu

dengan pengorbanan

minimum. Keadaan

ini dapat

diukur

antara

lain

berdasarkan

perbandingan manfaat

dengan

besarnya biaya

yang dikeluarkan.

Sedangkan utilisasi merupakan tingkat penggunaan

kapsitas sistem transportasi yang

dapat

dinyatakan

dalam

indikator

seperti

faktor

muat

barang

(load factor)

dan

tingkat

penggunaan (utilisasi) sarana dan prasarana angkutan.

2.1.6

Kriteria Kinerja Transportasi

(Rudy Hermawan, 2001, p55) untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja

dari sistem operasi transportasi ada beberapa parameter/indikator yang bisa dilihat, yaitu :

1. Faktor Tingkat Pelayanan

a. Kapasitas

Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah

penumpang atau barang

yang bisa

dipindahkan dalam satuan waktu tertentu,

misalnya

orang,

jam,

berat

(ton/kg/dll).

Dalam hal

ini

kapasitas ini merupakan

fungsi

dari

kapasitas

atau

ukuran tempat

atau

sarana

transportasi

dan

kecepatan

serta

mempengaruhi besarnya tenaga gerak

yang dibutuhkan.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas

menyatakan

tentang kemudahan

orang dalam

menggunakan suatu transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi dari

jarak

maupun

waktu.

Suatu

sistem

transportasi

sebaiknya

bisa

diakses

|

|

14

dengan

mudah

dari

berbagai

tempat

dan

pada

setiap saat

untuk

mendorong orang menggunakannya dengan mudah.

2. Faktor Kualitas Pelayanan

a. Keselamatan

Keselamatan menyangkut

kemungkinan

adanya

kecelakaan

dan

terutama

berkaitan

erat

dengan

sistem pengendalian

yang

digunakan.

Apabila

suatu

sistem

transportasi

mempunyai

pengendalian

yang ketat,

maka

biasanya

mereka

mempunyai tingkat

keselamatan

dan

keamanan

yang tinggi.

b. Keandalan

Keandalan

berhubungan dengan

faktor-faktor

seperti

ketepatan jadwal

waktu

dan

jaminan

sampai

di

tempat

tujuan.

Suatu sistem

transportasi

yang

andal berarti

bahwa penumpang/barang

yang diangkut bisa

sampai

ke

tempat

tujuan

dengan tepat

waktu dan

tidak

mengalami

gangguan

atau kerusakan.

c.

Fleksibilitas

Fleksibilitas menyangkut

kemudahan yang

ada di dalam

mengubah

segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian

yang berubah tidak

sesuai dengan skenario yang direncanakan.

d. Kenyamanan

Kenyamanan transportasi sangat

berlaku

untuk angkutan

penumpang

yang

erat

kaitannya

dengan

masalah tata

letak

tempat

duduk,

sistem

pengaturan udara

di

dalam

kendaraan,

ketersediaan

fasilitas

khusus

seperti toilet, tempat makan, dan waktu operasi.

|

|

15

e. Kecepatan

Kecepatan

merupakan

faktor

yang sangat

penting dan

erat

kaitannya

dengan masalah

efisiensi sistem

transportasi.

Pada

prinsipnya

pelanggan

selalu

menginginkan

kecepatan

yang tinggi

dalam

transportasi

agar

segera

sampai

di

tempat

tujuan.

Namun

demikian,

keinginan tersebut

kadang-kadang

dibatasi oleh

beberapa

hal,

misalnya

kemampuan mesin

atau

tenaga

penggerak yang

digunakan,

kemacetan

lalu

lintas

dan

kemampuan/kecakapan

manusia

dalam menggunakan

alat

transportasi

tersebut.

f.

Dampak

Dampak

transportasi sangat

beragam

jenisnya,

mulai

dari dampak

lingkungan

(polusi, dan kebisingan), sampai

dengan dampak sosial

politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu operasi lalu lintas

serta besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan.

2.2

Manajemen Operasional

2.2.1

Pengertian Manajemen Operasional

Manajemen operasional

memiliki

banyak

arti

meskipun

pada

dasarnya

sama.

Namun, ada

baiknya

bila

kita

melihat

pemahaman

manajemen

operasi

dari

berbagai

sumber, diantaranya:

•

Menurut

Wikipedia

Indonesia,

manajemen

operasional

adalah

bidang

usaha

yang

bersangkutan

dengan mutu

produksi barang

dan jasa,

dan melibatkan

tanggung

jawab

untuk

memastikan

bahwa operasi bisnis

yang

efisien

dan

efektif.

Manajemen

operasional

merupakan

sumber

daya,

distribusi

barang

dan jasa kepada pelanggan.

|

|

16

Operasi

juga

merujuk

pada

produksi

barang

dan

jasa,

kumpulan

dari

nilai

bentuk kegiatan yang ditambahkan ke

dalam banyak masukan keluaran.

•

Menurut

Melnyk

(2002,

p5),

manajemen

operasi

merupakan

pembelajaran

dari

suatu

organisasi

dimana

kita

diharuskan

untuk mengerti,

menjelaskan,

menebak, serta

merubah suatu

organisasi dan

pengaruh strategi dari

proses

transformasi

atau

perubahan.

Dengan kata

lain,

manajemen

operasional

merupakan efektifitas dan efisiensi manajemen

dari suatu proses

perubahan

atau transformasi.

•

Menurut Schroeder

(2007,

p3),

inti dari manajemen operasi

dapat

dijabarkan

sebagai berikut:

9

Operasional

bertanggung

jawab

pada

penyediaan

produk

atau

jasa

dari

suatu organisasi

9

Manajer

operasional

membuat

keputusan

mengenai

fungsi

operasi

dan

hubungannya

dengan fungsi

yang lain.

Manajer operasional

merencanakan

dan

memantau

proses produksi

dan interfensi

itu sendiri

antara organisasi dan dengan pihak luar.

•

Menurut

Constable,

manajemen

operasi

lebih

difokuskan

pada

kebutuhan

untuk

produksi.

Walaupun produk

tersebut

merupakan

produk

manufaktur

maupun

jasa.

Pada

dasarnya,

manajemen operasional termasuk

dalam

manajemen produksi,

namun

lebih

difokuskan

pada

distribusi dan

pada

supply

manajemen. Manajemen operasional pada prinsipnya lebih fokus

pada

arus

fasilitas

yang tersedia

seperti

tenaga

kerja

dan

modal

untuk

menjamin

bahwa

mereka

akan

bertemu

dengan

arus

kebutuhan

pasar.

Hal

ini

juga

difokuskan

oleh

desain

yang

original

atau perluasan

pada

semua

fasilitas dimana selama pengaruh tersebut merupakan sistem operasi.

|

|

17

Berdasarkan

pemahaman-pemahaman

tersebut,

ada

3

poin

penting

dalam

manajemen operasional:

•

Keputusan

Definisi

ini

mengarah pada

‘membuat keputusan’

sebagai elemen terpenting

dari

manajemen

operasional.

Saat manajer

mebuat

keputusan,

langsung

terfokus pada pembuatan keputusan sebagai pokok dari operasional.

•

Fungsi atau kegunaan

Operasional merupakan

fungsi

utama

di

setiap

organisasi

termasuk

bagian

marketing

maupun

keuangan.

Fungsi operasi

bertanggung

jawab

untuk

menyediakan atau memproduksi barang atau jasa untuk bisnis.

•

Proses

Manajer operasional

merencanakan

dan

mengontrol

proses

produksi

dan

hasilnya.

2.2.2

Komponen-komponen

Utama dalam Manajemen Operasional

Menurut

Melnyk

(2002,

p6),

manajemen

operasional

terintegrasi

pada

3

komponen utama yang mendukung dalam proses organisasi, diantaranya:

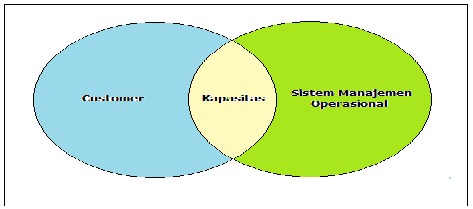

•

Customer

(Pelanggan)

Customer

merupakan seseorang

yang selalu

mengkonsumsi kebutuhan pada

sistem manajemen operasional. Customer merupakan orang yang memiliki

peran

khusus

dimana selalu memberikan saran serta

pendapat

di

awal

dan

di

akhir

sistem

manajemen

operasional

paling

tidak,

perusahaan

dengan

jelas dapat

diidentifikasikan

pada segmen

pasar dan pada segmen

customer

itu sendiri. Keefektifitas

serta keefisienan fungsi manajemen operasional

tidak dapat terstruktur.

|

|

18

•

Process (Proses)

Sebuah proses dalam perusahaan merupakan hubungan dari semua aktifitas

yang

diperlukan

untuk

mengubah

input

menjadi

output (hasil).

Proses

menggambarkan

keseluruhan

input, aktifitas

perubahan,

dan output

pada

keseluruhan sistem.

Hal

itu

menandakan

hal-hal

yang

dibutuhkan

dalam

sebuah kegiatan serta menspesifikasikan bahan apa yang dibutuhkan

dan

seberapa

besar jumlahnya. Proses

juga

menggambarkan

kegiatan

yang

diperlukan

untuk

mengubah

input

menjadi

output

.

Pada

akhirnya,

seluruh

kegiatan pemeriksaan dilakukan

untuk memastikan bahwa semua

memenuhi

standar kualitas, kuantitas, lead time, atau pembagian waktu.

Proses

manajemen operasional

dapat melibatkan

produksi

pada sebuah

produk atau jasa. Proses juga menghasilkan informasi.

•

Capacity (Kapasitas)

Saat proses menjelaskan bagaimana sistem

manajemen

operasional bekerja,

kapsitas

mendeterminasikan

seberapa

besar sistem

produksi. Untuk

kebanyakan

orang,

kapasitas

mengartikan

seberapa

besar

dari hasil

yang

diproduksi perusahaan,

bahkan membatasi hasil

per unit

dalam satu satuan

waktu.

|

19

Gambar 2.1

Komponen

Utama dalam Sistem Manajemen Operasional

Sumber: Melnyk. Denzler, Operations Management, 2002

2.3

Analytical Hierarchy Process

(AHP)

Menurut Wikipedia

Indonesia,

Analytical

Hierarchy

Process

(AHP)

adalah struktur

teknik

untuk menangani

kompleks

keputusan.

AHP

membantu

mengambil

keputusan

menemukan salah

satu

yang

paling

sesuai dengan kebutuhan dan

pemahaman

mengenai

masalah tersebut.

Berdasarkan

matematika

dan

psikologi,

AHP

dikembangkan

oleh

Thomas

L.

Saaty

pada

tahun 1970an

dimana

AHP

menyediakan kerangka

komprehensif dan rasional

untuk

struktur

keputusan

masalah,

dan

untuk mewakili

unsur

kualifikasinya,

untuk

elemen

terkait

untuk tujuan secara keseluruhan, dan untuk mengevalusi solusi alternative.

Pengguna

dari

AHP

pertama

menguraikan

masalah keputusan mereka

ke

dalam

hirarki

yang lebih

mudah memehami sub

masalah,

masing-masing

yang

dapat

dianalisis

secara

mandiri.

Unsur-unsur

dari

hirarki

dapat

berhubungan

dengan

setiap aspek

dari

keputusan masalah nyata atau hal-hal yang tidak dapat diperkirakan.

|

|

20

2.3.1

Prinsip Kerja AHP

Menurut

Saaty

(1988) dalam Marimin (2004), ide dan

prisip

AHP

adalah sebagai

berikut:

1. Penyusunan Hirarki

Persoalan yang

akan

diselesaikan

diuraikan

menjadi

unsur-unsurnya

yaitu

criteria dan alternatif yang kemudian disusun menjadi struktur hirarki.

2.

Penilaian Kriteria dan Alternatif

Kriteria

dan

alternatif

dinilai

melalui

perbandingan berpasangan. Menurut

Saaty

(1988)

untuk

berbagai

persoalan

skala

1

sampai

dengan

9

adalah

skala terbaik

dalam mengekspresikan pendapat

3.

Penentuan Prioritas

Untuk setiap

kriteria

dan

alternatif

perlu

dilakukan

perbandingan

berpasangan

(pairwise

comparisons). Nilai-nilai

perbandingan

relatif

kemudian

diolah

untuk

menentukan

peringkat

relatif

dari

seluruh alternatif.

Baik

kriteria kualitatif

maupun

kriteria

kuantitatif

dapat

dibandingkan

sesuai

dengan

judgement yang

telah

ditentukan

untuk

menghasilkan

bobot

dan

prioritas. Bobot atau

prioritas

dihitung dengan

manipulasi matriks atau

melalui penyelesaian persamaan matematik.

4.

Konsistensi Logis

Semua elemen

dikelompokkan secara

logis

dan diperingkatkan

secara

konsisten sesuai dengan suatu

Intuitives mencari arti segala hal

dan

berfokus pada

implikasi dan thinkers membuat keputusan

secara

impersonal

dan

logis.

Bila

digabungkan,

kedua

preferensi

ini membentuk

“

Intuitives

Thinkers,” sebuah tipe kepribadian orang yang intelektual dan kompeten.

|

|

21

2.3.2

Keunggulan Analytical Hierarchy Process

Keunggulan AHP adalah memungkinkan

pengguna

untuk

memasukkan semua

aspek permasalahan yang relevan,

baik

yang bersifat objektif,

ke

dalam satu model

dan

keunggulan

utamanya

terletak

pada mekanisme pengujian

konsistensi

dari partisipannya.

Untuk lebih jelasnya, Saaty (1991,p25) menguraikan keuntungan-keuntungan dari AHP :

1. Kesatuan. AHP

memberi suatu model

tunggal

yang

mudah

dimengerti

dan

luwes untuk aneka ragam persoalan tak

terstruktur.

2. Kompleksitas. AHP

memadukan

rancangan deduktif

berdasarkan sistem

dalam memecahkan persoalan kompleks

3. Saling

ketergantungan.

AHP

dapat

menangani

saling

ketergantungan

elemen-elemen dalam suatu sistem dan

tidak memaksakan pemikiran linier.

4. Penyusunan

hierarki.

AHP

mencerminkan

kecenderungan

alami

untuk

memilah-milah

elemen-elemen

suatu sistem dalam berbagai tingkat

berlainan dan mengelompokkan struktur yang serupa dalam setiap

tingkat.

5. Pengukuran.

AHP

memberi

suatu skala

untuk

mengukur hal-hal

dan

wujud.

Suatu metode untuk menetapkan prioritas.

6. Konsistensi.

AHP

melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan

yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.

7. Sintesis.

AHP

menuntun

ke

suatu

taksiran

yang

menyeluruh

tentang

kebaikan setiap alternatif.

8.

Tawar-menawar.

AHP mempertimbangkan

prioritas-prioritas relatif

dari

berbagai

faktor sistem

dan

memungkinkan seseorang

memilih alternatif

terbaik berdasarkan tujuan mereka..

9. Penilaian

dan

konsensus.

AHP

memaksakan

konsensus

tetapi

mensintesis

suatu hasil yang representative dari berbagai penilaian yang bebeda-beda.

|

|

22

10.

Pengulangan

proses.

AHP

memungkinkan

orang

memperhalus

definisi

mereka

pada suatu

persoalan

dan memperbaikipertimbangan dan

pengertian

mereka melalui pengulangan.

Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-

objektif

dan multi-kriteria yang

berdasar pada

perbandingan preferensi

dari setiap

elemen

dalam

hirarki.

Jadi,

model

ini

merupakan suatu

model

pengambilan

keputusan

yang

komprehensif.

Namun

AHP

juga

memiliki

kelemahan

dalam

hal

kemungkinan

terjadinya

perubahan urutan jika muncul alternatif baru dalam permasalahan yang dihadapi.

2.3.3

Tahap-Tahap Analytical Hierarchy Process

AHP

yang

dikembangkan oleh

Thomas Saaty

merupakan

metode

penentuan

rangking

alternatif

keputusan

dan

pemilihan

yang terbaik

dari

alternatif

tersebut

ketika

pengambil

keputusan

memiliki

sasaran

atau

kriteria

multiple

(lebih

dari

satu)

yang

mendasari keputusan.

Dalam menyusun AHP ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1.

Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang

diinginkan.

2. Membuat

struktur

hirarki

yang

diawali

dengan

tujuan

umum,

dilanjutkan

dengan subtujuan-subtujuan, criteria dan kemungkinan alternatif-alternatif

pada tingkatan kriteria yang paling bawah.

3. Membuat

matriks

perbandingan

berpasangan

yang

menggambarkan

kontribusi

relatif

atau

pengaruh setiap elemen

terhadap masing-masing

tujuan

atau

kriteria

yang

setingkat

diatasnya. Perbandingan

dilakukan

berdasarkan

“

judgement”

dari

pengambil

keputusan

dengan

menilai

tingkat

kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.

|

|

23

4. Melakukan perbandingan

berpasangan sehingga

diperoleh “judgement”

seluruhnya sebanyak

n x [(n-1)/2] buah,

dengan n

adalah

banyaknya

elemen yang

dibandingkan.

5.

Menghitung nilai eigen dan menguji

konsistensinya, jika

tidak

konsisten

maka pengambilan data diulang.

6.

Mengulang langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat

hirarki.

7.

Menghitung

vector eigen dari

setiap

matriks

perbandingan

berpasangan.

Nilai

vector eigen

merupakan

bobot

setiap

elemen.

Langkah

ini

untuk

mensitesis

“judgement

”

dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada

tingkat hirarki terendah sampai pencapai tujuan.

8. Memeriksa

konsistensi

hirarki.

Jika

nilainya

lebih

dari

10

persen

maka

penilaian data judgement harus diperbaiki.

Secara

naluri,

manusia

dapat

mengestimasi

besaran sederhana

melalui

inderanya.

Proses

yang

paling mudah

adalah membandingkan dua

hal dengan

keakuratan

perbanding

tersebut

dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk

itu Saaty

(1988)

menetapkan

skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu

elemen terhadap elemen lain.

Adapun prosedur singkat AHP, adaah sebagai berikut : (Rian,p2)

Langkah 1

:Definisikan

masalah

dan

buat

strukturnya

mulai

dari

hirarki

paling

atas

sampai

dengan hirarki paling bawah.

Langkah 2

:Buat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap level dan

tentukan nilai untuk setiap perbandingan. Konsistensi ditentukan

dengan menggunakan nilai eigen.

|

|

24

Langkah 3

:Bobot relatif

dihitung dengan melakukan analisis

vector eigen

untuk

setiap

kelompok

kriteria yang

ada

dalam

level

hirarki

yang sama

terkait dengan kriteria yang sama pada level yang tinggi.

Langkah 4

:Konsistensi dari seluruh hirarki ditemukan.

2.4

Teori Sistem Antrian (Waiting Line)

Ilmu pengetahuan

tentang bentuk antrian, yang

sering

disebut

sebagai

teori

antrian

(queueing theory) merupakan

sebuah

bagian

penting

operasi

dan

juga

alat

yang

sangat

berguna

bagi

manajer

operasi.

Menurut

Render

dkk.

(2005,

p418)

antrian

(waiting line

/

queue)

diartikan

sebagai

orang

–

orang

atau

barang

dalam

barisan

yang

sedang

menunggu

untuk

dilayani, sebagai contoh

pasien yang

sedang menunggu

di ruang praktik dokter,

mesin

bor yang sedang menunggu di bengkel untuk diperbaiki, dll.

Antrian

merupakan

aktifitas

yang

tidak lepas

dari

kehidupan

manusia

sehari

–

hari.

Suka

atau

tidak

suka,

manusia

tetap

harus

melakukan

aktifitas

antrian

tersebut.

Menurut

Taha

(1997,

p176),

fenomena

menunggu

atau mengantri

merupakan

hasil

langsung

dari

keacakan

dalam

operasional

pelayanan

fasilitas.

Secara

umum,

kedatangan pelanggan

ke

dalam suatu sistem

dan waktu

pelayanan

untuk

pelanggan

tersebut

tidak

dapat

diatur

dan

diketahui

waktunya

secara

tepat,

namun

sebaliknya,

fasilitas

operasional dapat

diatur

sehingga dapat mengurangi antrian.

Aminudin

(2005,

p169)

juga

menyatakan

terdapat

beberapa

ukuran

kinerja

dari

sistem antrian. Ukuran – ukuran kinerja tersebut antara lain :

•

Lama waktu pelanggan harus menunggu sebelum dilayani

•

Persentase

waktu

fasilitas

pelayanan

yang

tidak

digunakan

atau

menganggur

karena

tidak

ada pelanggan.

|

|

25

Ukuran

–

ukuran

kinerja

tersebut

merupakan

parameter

yang

menentukan

kinerja

dari

suatu

fasilitas.

Semakin

singkat

waktu

bagi

pelanggan

untuk

menunggu

dan

semakin

sedikit waktu menganggur fasilitas pelayanan berarti

kondisi sistem akan semakin optimal.

Penyusunan

teori

antrian

dipelopori

oleh

A.

K.

Erlang,

seorang

insinyur

berkebangsaan

Denmark,

pada

tahun 1909.

Ia

bekerja

di

sebuah

perusahaan

telepon

dan

melakukan

percobaan

yang

melibatkan

fluktuasi permintaan sambungan

telepon serta

pengaruhnya pada

peralatan

switching

telepon. Sebelum

Perang

Dunia

II, studi awal antrian

ini telah berkembang di lingkungan antrian yang lebih

umum.

2.4.1

Karakteristik Sistem Antrian

Ada tiga komponen dalam sistem antrian yaitu :

1.

Kedatangan, populasi yang akan dilayani (calling population)

2. Antrian

3. Fasilitas pelayanan

Masing-masing

komponen

dalam

sistem

antrian

tersebut

mempunyai

karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik dari masing – masing komponen tersebut adalah :

1.

Kedatangan Populasi yang akan Dilayani (calling population)

Karakteristik dari populasi yang akan

dilayani (calling population)

dapat

dilihat

menurut

ukurannya,

pola

kedatangan,

serta

perilaku

dari

populasi

yang

akan

dilayani.

Menurut

ukurannya, populasi

yang

akan

dilayani

bisa

terbatas

(

finite)

bisa

juga

tidak

terbatas (infinite).

Pada

kasus

antrian

busway ini populasi yang akan dilayani tidak terbatas (

infinite).

Pola

kedatangan

bisa

teratur,

bisa

juga

acak

(

random

). Pola

kedatangan

yang sifatnya acak

dapat digambarkan

dengan

distribusi statistik

dan dapat

|

|

26

ditentukan

dua cara

yaitu

kedatangan per satuan waktu

dan

distribusi waktu

antar kedatangan.

Contoh

:

Kedatangan

digambarkan

dalam

jumlah satu waktu,

dan

bila

kedatangan

terjadi

secara

acak,

informasi

yang

penting

adalah

Probalitas n

kedatangan dalam periode waktu tertentu, dimana n

= 0,1,2.

Jika

kedatangan

diasumsikan

terjadi dengan

kecepatan rata

–

rata

yang

konstan dan bebas

satu sama lain disebut

distribusi probabilitas

Poisson.

Ahli

matematika dan

fisika Simeon Poisson (1781

–

1840),

menemukan sejumlah

aplikasi

manajerial,

seperti

kedatangan

pasien di

RS, sambungan

telepon

melalui

central switching system,

kedatangan

kendaraan

di

pintu

tol,

dll.

Semua

kedatangan

tersebut

digambarkan

dengan

variabel

acak

yang

terputus – putus dan

non – negative integer

(0, 1, 2, 3, 4, 5, dst). Selama 10

menit mobil yang antri di pintu toll bisa 3, 5, 8, dst.

Ciri distribusi poisson :

1. Rata

–

rata

jumlah

kedatangan

setiap

interval

bisa

diestimasi

dari

data

sebelumnya

2. Bila

interval

waktu

diperkecil

misalnya

dari

10

menit

menjadi

5

menit,

maka pernyataan ini benar :

Probabilita bahwa

seseorang

pengguna

jasa

datang

merupakan

angka

yang

sangat kecil dan konstan untuk setiap interval.

a)

Probabilita

bahwa

2 atau lebih

pengguna

jasa akan

datang

dalam

waktu

interval

sangat

kecil

sehingga

probabilita

untuk

2

atau

lebih

dikatakan

nol

(0).

b)

Jumlah

pengguna

jasa

yang

datang

pada

interval

waktu

bersifat

independent.

|

27

c)

Jumlah pengguna jasa yang

datang pada satu interval tidak tergantung pada

interval yang lain.

Probabilita

n

kedatangan dalam waktu

T

ditentukan dengan rumus :

P(n, T ) =

e

-

?T

(?T )

n

n!

Gambar 2.2 Distribusi Poisson

Sumber:Jay Heizer, Operations Management,

2001

Dimana :

?

=

rata – rata kedatangan per satuan waktu

T

=

periode waktu

n

=

jumlah kedatangan dalam waktu T

P

(n,T) = probabilitas n kedatangan

dalam waktu T

Jika kedatangan mengikuti

Distribusi Poisson

dapat

ditunjukkan

secara

matematis bahwa

waktu

antar

kedatangan

akan

terdistribusi

sesuai

dengan

distribusi

eksponensial.

Populasi panggilan.

P(T = t) = 1- e

-?

t

,

0

=

t

=

8

Gambar 2.3

Populasi Panggilan

Sumber: Jay Heizer, Operations Management,

2001

Dimana :

P(T=t) =probabilitas dimana waktu antar kedatangan T = suatu

waktu tertentu

?

=rata –rata kedatangan

per satuan waktu

T

=suatu waktu tertentu

|

28

2. Antrian

Batasan

panjang

antrian

bias

terbatas

(limited)

bisa

juga

tidak

terbatas

(

unlimited

). Pengguna

jasa

busway

mempunyai

panjang

antrian

yang

tidak

terbatas (unlimited).

3. Fasilitas Pelayanan

Karakteristik fasilitas pelayanan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu

a. Tata Letak (

lay out)

Tata letak

fisik

dari sistem

antrian

digambarkan dengan jumlah

saluran,

juga

disebut

sebagai

jumlah

pelayanan.

Proses antrian secara

umum

dikategorikan menjadi

empat

struktur dasar

menurut

fasilitas

pelayanan

(Kakiay, 2004, p13). Keempat struktur antrian dasar tersebut adalah :

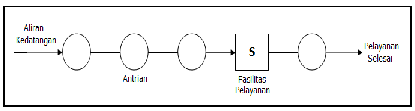

1.

Single Channel Single Phase

Pada struktur antrian

ini, subjek

pemanggilan

populasi

yang

dilayani

akan

datang, masuk dan

membentuk antrian pada satu

baris

/

aliran

pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas

pelayanan.

Contoh dari struktur antrian ini

adalah sebuah

kantor

pos

yang

hanya mempunyai

satu

loket

pelayanan

dengan

satu

jalur

antrian.

Gambar

berikut ini akan menunjukkan struktur

antrian

single channel single phase.

Gambar 2.4

Single Chanel Single Phase

Sumber: Jay Heizer, Operations Management, 2001

|

29

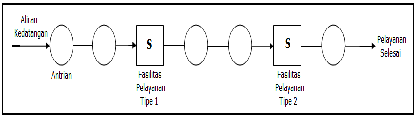

2.

Single Channel Multiple Phase

Pada struktur antrian

ini, subjek

pemanggilan

populasi

yang

dilayani

akan datang, masuk dan membentuk antrian pada

beberapa aliran

pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas

pelayanan sampai

pelayanan selesai. Contoh dari struktur antrian ini

adalah seorang

pasien

yang

berobat

ke

rumah

sakit,

mereka

harus

antri

untuk mendaftar

di loket

pendaftaran

terlebih dahulu,

setelah

selesai

mendaftar

pasien masuk ke

ruangan

periksaan awal,

dan

setelah

menerima

catatan diagnosa

dari

perawat

maka

pasien akan

antri

kembali

utnuk

diperiksa

oleh

dokter.

Gambar

2.5

berikut

ini

akan menunjukkan struktur antrian single channel multiple phase.

Gambar 2.5 Single Chanel Multiple Phase

Sumber: Jay Heizer, Operations Management, 2001

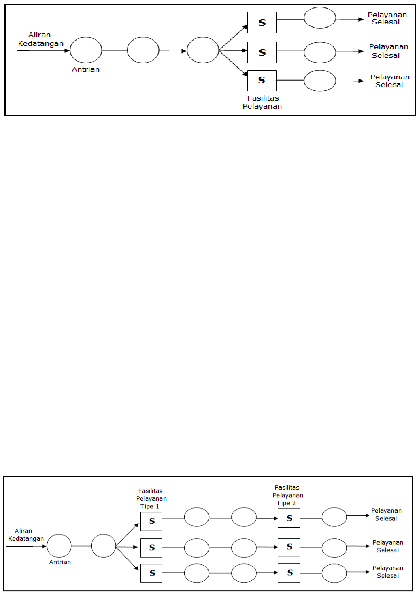

3.

Multiple Channel Single Phase

Pada struktur antrian

ini, subjek

pemanggilan

populasi

yang

dilayani

akan

datang, masuk dan

membentuk antrian pada satu

baris

/

aliran

pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa

fasilitas

pelayanan identik yang

pararel. Contoh

dari

struktur

antrian

ini

adalah

sebuah

kantor

pos

yang mempunyai

beberapa

loket

|

30

pelayanan dengan satu jalur antrian. Gambar 2.6 berikut ini akan

menunjukkan struktur antrian multiple ©hannel single phase.

Gambar 2.6 Multiple Chanel Single

Phase

Sumber: Jay Heizer, Operations Management,

2001

4. Multiple Channel Multiple Phase

Pada struktur antrian

ini, subjek

pemanggilan

populasi

yang

dilayani

akan datang dan

masuk

ke

dalam sistem pelayanan

yang

dioperasikan oleh

beberapa

fasilitas

pelayanan

pararel

yang

identik

menuju ke fasilitas pelayanan setelahnya samapi pelayanan selesai.

Contoh

dari struktur antrian ini

adalah seorang

pasien

yang

berobat

ke

rumah sakit,

dimana

terdapat beberapa

perawat

dan

beberapa

dokter.

Gambar

2.7

berikut

ini

akan menunjukkan struktur

antrian

multiple channel multiple phase

.

Gambar 2.7

Multiple Chanel Multiple Phase

Sumber: Jay Heizer, Operations Management,

2001

|

|

31

b.

Disiplin Antrian

Ada

dua

klasifikasi

yaitu

prioritas

dan first

come

first

serve.

Disiplin

prioritas

dikelompokkan

menjadi

dua,

yaitu

preemptive dan

non

preemptive.

Disiplin

preemptive menggambarkan

situasi di mana

pelayan

sedang

melayani

seseorang,

kemudian

beralih

melayani orang

yang

diprioritaskan meskipun

belum

selesai

melayani orang

sebelumnya.

Sementara disiplin non

preemptive

menggambarkan situasi di

mana

pelayan

akan

menyelesaikan

pelayanannya

baru kemudian

beralih

melayani

orang

yang

diprioritaskan.

Sedangkan

disiplin

first come first

serve menggambarkan bahwa orang yang lebih dulu dating akan dilayani

terlebih dahulu. Bila dilihat di lapangan disiplin antrian yang digunakan di

setiap

shelter – shelter busway

adalan

first come first serve

.

Tidak

ada

pengguna jasa yang diprioritaskan.

c.

Waktu Pelayanan

Waktu

yang dibutuhkan

untuk

melayani

bisa

dikategorikan

sebagai

konstan dan

acak. Waktu pelayanan konstan, jika waktu

yang

dibutuhkan untuk melayani sama untuk setiap pelanggan. Sedangkan

waktu pelayanan acak,

jika

waktu

yang

dibutuhkan

untuk

melayani

berbeda –

beda untuk setiap

pelanggan. Jika waktu pelayanan acak,

diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial.

Dalam pelayanannya para

pengguna

jasa

busway biasanya dilayani

secara

konstan.

Setiap

pengguna

jasa

menunggu

dalam

waktu

yang

sama

untuk

naik

ke

dalam

busway.

|

|

32

2.4.2

Perilaku kedatangan.

Populasi

yang

akan

dilayani

mempunyai

perilaku yang

berbeda

–

beda

dalam

membentuk

antrian.

Menurut

Aminudin

(2005,

p174)

ada

tiga

jenis

perilaku

: bulk,

reneging, balking,

dan

jockeying. Bulk, merupakan

tingkah

laku

pemanggilan

populasi

dimana

kedatangan

terjadi

bersama

–

sama (berkelompok)

ketika

memasuki

sistem.

Reneging menggambarkan

situasi di

mana

seseorang masuk dalam

antrian,

namun belum

memperoleh

pelayanan,

kemudian

meninggalkan

antrian

tersebut. Balking

menggambarkan

orang

yang

tidak

masuk

dalam antrian

dan

langsung

meninggalkan

tempay antrian.

Joekeying menggambarkan orang yang pindah – pindah antrian.

2.4.3

Perilaku

Biaya

Dalam sistem antrian ada dua jenis biaya yang timbul. Yaitu biaya karena

orang

mengantri

dan

di

sisi

lain biaya

karena

menambah fasilitas

layanan.

Biaya

yang

terjadi

karena orang

mengantri,

antara

lain berupa

waktu

yang

hilang

karena menunggu.

Sementara

biaya

menambah

fasilitas

layanan berupa

penambahan

fasilitas

layanan

serta

gaji

tenaga

kerja

yang

memberi

pelayanan.

Tujuan

dari

sistem

antrian

adalah

meminimalkan

biaya

total,

yaitu

biaya

karena mengantri

dan

biaya

karena menambah

fasilitas layanan.

2.4.4

Mekanisme Pelayanan

Ada 3 aspek

yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu:

1. Tersedianya Pelayanan

Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Misalnya

dalam

pertunjukan

bioskop,

loket

penjualan

karcis masuk hanya

dibuka

pada

waktu

tertentu

antara

satu

pertunjukan

dengan

pertunjukan

|

|

33

berikutnya. Sehingga pada

saat loket ditutup, mekanisme pelayanan

terhenti dan petugas pelayanan (pelayan) istirahat.

2. Kapasitas Pelayanan

Kapasitas

dari

mekanisme

pelayanan

diukur berdasarkan jumlah

langganan yang dapat dilayani secara bersama –

sama. Kapasitas

pelayanan

tidak selalu sama

untuk setiap

saat, ada

yang tetap, tapi

ada

juga yang

berubah

–

ubah.

Karena

itu, fasilitas

pelayanan dapat memiliki

satu atau

lebih

saluran,

fasilitas

yang mempunyai satu saluran

disebut

saluran

tunggal atau sistem

tunggal dan fasilitas yang

mempunyai lebih

dari satu saluran disebut saluran ganda atau pelayanan ganda.

3. Lamanya Pelayanan

Lamanya

pelayanan

adalah

waktu

yang

dibutuhkan

untuk melayani

seorang

langganan

atau

satu

–

satuan.

Ini

harus

dinyatakan

secara

pasti.

Oleh karena

itu,

waktu

pelayanan boleh

tetap

dari

waktu

ke waktu

untuk

semua

langganan

atau

boleh

juga

berupa

variable

acak.

Umumnya dan untuk keperluan analisis, waktu pelayanan dianggap

sebagai variable acak

yang

terpencar secara

bebas dan sama serta

tidak

tergantung pada waktu pertibaan.

2.4.5

Model – Model Antrian

Pada pengelompokkan model –

model antrian yang berbeda –

beda akan

digunakan suatu

notasi

yang disebut dengan

Notasi Kendall. Notasi ini sering dipergunakan

karena

beberapa

alasan.

Di antaranya,

karena

notasi tersebut merupakan alat

yang efisien

untuk

mengidentifikasi tidak

hanya

model-model antrian, tetapi

juga

asumsi –

asumsi

yang

harus dipenuhi (Subagyo, 2000).

|

|

34

Format umum model :

(a/b/c/);(d/e/f)

di mana :

a

=distribusi

pertibaan

/

kedatangan

(

arrival distribution),

yaitu

jumlah

pertibaan pertambahan waktu.

b

=ditribusi

waktu

pelayanan

/

perberangkatan,

yaitu

selang

waktu

antara

satuan-satuan yang dilayani.

c

=jumlah saluran pelayanan pararel dalam system.

d

=disiplin pelayanan.

e

=jumlah

maksimum

yang

diperkenankan

berada

dalam

sistem

(dalam

pelayanan ditambah garis tunggu)

f

=besarnya populasi masukan.

Keterangan :

1.

Untuk

huruf a dan

b,

dapat

digunakan

kode –

kode

berikut sebagai

pengganti :

M

=Distribusi

pertibaan Poisson atau distribusi

pelayanan

(perberangkatan)

eksponensial, juga

sama dengan

distribusi

waktu antara

pertibaan

eksponensial atau distribusi satuan yang dilayani Poisson.

D

=Antarpertibaan atau waktu pelayanan

tetap.

G

=Distribusi umum perberangkatan atau waktu pelayanan.

2.

Untuk

huruf c,

dipergunakan

bilangan bulat positif

yang

menyatakan

jumlah

pelayanan pararel.

3.

Untuk huruf d, dipakai kode-kode pengganti :

FIFO atau FCFS = First In First Out atau First Come First Served.

LIFO atau LCFS =

Last In First Out atau Last Come First Served.

|

|

35

SIRO = Service In Random Order

G D =

General Service Disciplint

4. Untuk huruf e

dan f, dipergunakan kode N (untuk menyatakan jumlah

terbatas)

atau

8

(tak

berhingga

satuan

–

satuan

dalam

sistem antrian

dan

populasi masukan).

Misalnya, model (M/M/1);(FIFO/8/8), berarti bahwa model menyatakan

pertibaan didistribusikan secara Poisson,

waktu pelayanan didistribusikan secara

eksponensial, pelayanan adalah satu atau seorang, disiplin antrian adalah First In First Out,

tidak

berhingga

jumlah

langganan

boleh

masuk dalam sistem

antrian,

dan

ukuran

(besarnya) populasi masukan adalah tak berhingga.

Maka untuk model antrian busway ini dapat dinotasikan menjadi :

(M/M/2);(FIFO/8/8)

M

yang

pertama

untuk menunjukkan bahwa

model

menyatakan

pertibaan

didistribusikan

secara

Poisson, waktu pelayanan didistribusikan

secara

eksponensial,

pelayanan adalah dua atau dua saluran pelayanan, disiplin antrian adalah First In First Out,

tidak

berhingga

jumlah

langganan

boleh

masuk dalam sistem

antrian,

dan

ukuran

(besarnya) populasi masukan adalah tak berhingga.

2.4.6

Notasi Parameter

Parameter model antrian ditentukan dengan notasi sebagai berikut :

?

=rata –rata kecepatan kedatangan (jumlah kedatangan persatuan waktu)

1/

?

=rata – rata waktu antar kedatangan.

µ

=rata

–

rata

kecepatan

pelayanan

(jumlah

satuan

yang

dilayani

persatuan

waktu bila pelayan sibuk).

1/µ

=rata – rata waktu yang dibutuhkan pelayan.

|

|

36

P

=faktor penggunaan pelayan (proporsi waktu pelayan ketika sedang sibuk).

Pn

=probabilita bahwa n satuan (kedatangan) dalam sistem.

Lq

=rata – rata jumlah satuan dalam antrian (rata – rata panjang antrian).

Ls

=rata – rata jumlah satuan dalam sistem.

Wq

=rata – rata waktu tunggu dalam antrian.

Ws

=rata – rata waktu tunggu dalam sistem.

2.4.7

Asumsi

Dalam skripsi ini permasalahan antrian didasarkan pada asumsi berikut ;

1. Satu pelayanan dan dua

tahap.

2. Jumlah

kedatangan

per

unit

waktu

digambarkan

oleh distribusi

Poisson,

dengan ?

= rata – rata kecepatan kedatangan.

3. Waktu pelayanan eksponensial dengan µ = rata – rata kecepatan pelayanan.

4. Disiplin antrian adalah First Come Firs

Served (aturan antrian pertama

datang, pertama dilayani) seluruh kedatangan dalam

barisan hingga dilayani.

5.

Dimungkinkan panjang barisan

yang tak terhingga.

6. Populasi yang dilayani tidak

terbatas.

7. Rata-rata kedatangan lebih kecil dari rata – rata waktu pelayanan.

8. Rata-rata

tingkat

kedatangan lebih kecil

dari tingkat

pelayanan semua

channel

(=

jumlah

channel

dikalikan

rata-rata

tingkat

pelayanan

per

channel)

|

37

2.4

KERANGKA

PEMIKIRAN

Menurut

Sugiyono

(2004, p1),

metodologi penelitian merupakan suatu

langkah

–

langkah sistematis

yang akan

menjadi pedoman dalam

menyelesaikan masalah.

Diagram

di

bawah

ini

merupakan

langkah

–

langkah

yang

diambil

untuk

menunjang

penelitian

sistem

antrian

pada

Bus

Transjakarta.

Dengan

berdasarkan

pada

metodologi

ini

maka

penelitian

akan

berjalan

lebih

terarah

dan sistematis

sehingga

memudahkan

proses

analisa

dan

pemecahan masalah yang ada.

(gambar diagram)

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran

Sumber:Peneliti

|