|

11

BAB II

TINJAUAN DAN LANDASAN TEORI

II.1

Tinjauan Umum

II.1.1

Tinjauan Mengenai Perlunya Dilakukan Konservasi

Mengapa konservasi perlu dilakukan? Alasannya adalah karena

bangunan dan kawasan kota tua dapat menjadi ikon promosi identitas nasional

suatu

bangsa,

memiliki

kualitas

untuk

menjadi

potensi

pariwisata

loal dan

mancanegara. Bangunan bersejarah adalah bagian tak terpisahkan dari

lingkungan

yang telah

terbangun.

Sejarah

membentuk

wajah

kota,

dan

sebagian masih dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi sekarang. Ironisnya

nilai usia dan sejarah bangunan yang bertambah berbanding terbalik dengan

kondisi fisiknya bila tidak dilakukan konservasi.

Setiap hal, termasuk bangunan, memiliki zamannya sendiri dan akan

berganti baru sesuai perkembangan zaman. Namun bangunan-bangunan

kontemporer yang dibangun dengan sesuai pertimbangan

masa kini terbukti

memiliki

usia

yang

tidak

panjang. Rata-rata

hanya

20

tahun.

Sementara

bangunan tua yang dibangun pada

masa lampau memiliki ketahanan dan

kesinambungan yang lebih besar, yang dengan perawatan yang cukup, dapat

digunakan untuk waktu yang sangat lama. Perawatan dan pemanfaatan tepat

bangunan

tua

dapat

menjadi

solusi ekonomis

dan

rasional

ketimbang

membangun bangunan baru yang tidak tahan lama. Asumsi bahwa biaya

perawatan

bangunan

tua

sangat

besar

perlu

diimbangi

dengan

pemahaman

|

|

12

bahwa biaya perawatan bangunan baru pun tidak sesedikit yang diduga.

(Orbasli, 2008, pp3-4)

II.1.2

Tinjauan Mengenai Kota Tua dan Konservasi di Dunia

Tumbuhnya perhatian lebih pada

warisan budaya dan rasa

nasionalisme

pada akhir Perang Dunia, serta

kesadaran

bahwa

pariwisata

budaya dapat bernilai ekonomi menjadi penyebab dimulainya gerakan

konservasi di

Eropa pada akhir abad XX. Setelah perang, penting bagi suatu

bangsa untuk membangun kembali monumen-monumen yang hancur atau

rusak berat.

Pusat sejarah yang dibangun di Warsawa untuk melakukan

dokumentasi pra Perang Dunia, kemudian dikenal sebagai UNESCO World

Heritage List. Beberapa konvensi diadakan, menghimpun negara-negara di

dunia, mensahkan piagam-piagam yang

menjadi ketentuan global bagaimana

seharusnya

konservasi dilakukan. Beberapa

ketentuan

seperti

Piagam Nara

yang khusus membahas konservasi di belahan dunia timur menekankan

pentingnya

aset

tidak

berwujud

seperti

adat

dan

kepercayaan

sebagai

salah

satu elemen konservasi.

Konservasi

sudah

umum dilakukan

di

negara-negara

di

dunia.

Contohnya Jerman sebagai negara yang banyak menderita kehilangan dan

kerusakan selama Perang Dunia. Salah satu kotanya, Heidelberg, tampak terisi

seluruhnya dengan bangunan tua, padahal sebenarnya

hanya

empat bangnan

yang tersisa setelah perang, sisanya direkonstruksi sesuia keadaan sebelum

masa

perang.

Sementara

Singapura

memberikan

perhatian

khusus pada

|

13

konservasi, salah satunya dengan melibatkan emosi masyarakat dalam

pengolahan

kawasan

kota

tua

dan memberi

penghargaan

tahunan

bagi

bangunan-bangunan yang dinilai dikonservasi dengan baik.

Gambar II.1.2.1 P®aktek konservasi di Je®man dan Singapura

Sumber : Dokumentasi pribadi dan Google image search

II.1.3

Definisi Hotel

Menurut

Dictionary

of Architecture

and

Building

Construction

(Davies dan Jokiniemi, 2008, p193), hotel is an establishment providing

temporary residential accommodation and communal facilities, primarily for

travelers, tourists and those on holiday or business. Dapat diartikan sebagai

berikut : hotel adalah sebuah tempat usaha yang menyediakan akomodasi

hunian

bersifat

sementara

dan

fasilitas bersama,

terutama

bagi

orang-orang

dalam perjalanan, wisatawan, dan mereka yang sedang berlibur atau berbisnis.

II.1.4

Sejarah Hotel

Hotel

mulai dikenal sejak permulaan abad masehi, dengan adanya

usaha penyewaan kamar untuk orang yang melakukan perjalanan. Hotel

berasal dari kata ”inn”, dapat diartikan sebagai

usaha

menyewakan sebagian

|

|

14

dari rumahnya kepada orang lain yang

memerlukan

kamar

untuk

menginap.

Pada umumnya kamar yang disewakan dihuni beberapa orang bersama-sama.

Pada

mulanya

inn,

sering juga disebut dengan lodge, hanya

menyediakan tempat beristirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan.

Peradaban semakin maju, maka terdapat

berbagai peningkatan : fasilitas

penyediaan bak air untuk mandi, kemudian disusul penyediaan makanan dan

minuman, walaupun masih dalam tahap yang sangat sederhana. Pada abad ke-

6

masehi, mulai diperkenalkan uang sebagai alat penukar yang sah, maka jenis

usaha

penginapan

ini

semakin

berkembang

dan

mencapai

puncaknya

pada

masa Revolusi Industri di Inggris pada tahun 1750 hingga tahun 1790.

Salah satu dampak revolusi adalah lebih banyak lagi orang

melakukan perjalanan. Pada zaman itu, ketertiban dan keamanan belum sebaik

saat

ini, sehingga para pejalan kaki memilih

untuk beristirahat di penginapan

yang dianggap dapat memberikan rasa aman kepada mereka saat bermalam,

dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan.

Pada tahun 1129 telah tercatat adanya

inn di Kota Canterburry,

Inggris, sedangkan di Amerika Serikat inn tertua dibangun pada tahun 1607.

Pada tahun 1794 di Kota New York dibangun sebuah hotel yang diberi nama

City

Hotel yang

mempunyai

kamar

sebanyak

73

kamar.

Walaupun

pada

awalnya

pengoperasian

Hotel City

dirasa

janggal,

akhirnya

hotel

tersebut

dengan cepat menjadi buah bibir yang pada gilirannya menjadi pusat kegiatan

segala acara di kota tersebut.

|

15

Pada tahun 1829 dibangun hotel dengan

nama The Tremont House

yang kemudian oleh

sebagian para ahli dianggap sebagai cikal

bakalnya

perhotelan

modern.

Hotel tersebutlah yang

pertama kali memperkenalkan

jenis-jenis kamar single dan double, yang pada setiap kamar dilengkapi kunci

masing-masing,

air

minum

di setiap

kamar,

pelayanan

oleh

bellboy,

serta

memperkenalkan masakan Perancis ke dunia perhotelan. Hotel inipun menjadi

sangat terkenal dan

menjadi tempat persinggahan yang

sangat

ramai.

Yang

terpenting, mulai disadari bahwa industri hotel adalah industri penjualan jasa.

Pada

saat

itu hotel

belum

menyediakan

layanan kamar

mandi

dan

pendingin atau penghangat

untuk setiap kamar. Sekarang

hal tersebut sudah

menjadi keharusan. Setelah 20 tahun beroperasi, hotel Tremont ditutup untuk

diperbarui.

Tidak disangsikan lagi bahwa

keberasilan

The Tremont telah

mendorong lahirnya

hotel-hotel baru

yang

kemudian

saling

bersaing

dalam

meningkatkan mutu, baik dalam pelayanan maupun pengadaan fasilitas.

Gambar II.1.4.1 Hotel The Tremont House

Sumber : Akomodasi Perhotelan Jilid 1

Pada permulaan abad XX mulai terjadi perubahan yang cukup berarti

pada

industri perhotelan

yaitu

mulai diperkenalkannya hotel-hotel kelas

|

|

16

menengah yang tidak begitu mewah dan mahal bagi para pengusaha atau

wisatawan, berciri lebih mengutamakan kepraktisan, yang berkembang dengan

pesatnya.

Tercatat

seorang

yang

bernama

Ellswort

M. Statler

yang berjasa

dalam menemukan

ide-ide

baru

seperti

penyediaan

koran

pagi,

cermin

di

kamar,

dan

lain-lain.

Dalam

kurun

waktu

40

tahun

berikutnya,

hotel-hotel

milik Statler menjadi

contoh dalam pembangunan konstruksi

hotel-hotel baik

di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Industri perhotelan pernah

mengalami kejayaannya selama dan sesudah Perang Dunia II dimana banyak

sekali orang yang melakukan perjalanan dan memerlukan jasa perhotelan.

II.1.5

Studi Hotel

Untuk lebih memahami karakteristik dan kebutuhan hotel, penyusun

melakukan studi terhadap beberapa proyek sejenis.

1. Studi Hotel Salak The Heritage Bogor

Penyusun memilih Hotel Salak untuk studi karena hotel ini

memiliki beberapa kesamaan dengan proyek city hotel yang akan

dirancang. Hotel ini merupakan bangunan tua yang dikonservasi dan

dijadikan hotel bintang empat. Penyusun juga menjadikan Hotel Salak

sebagai salah satu rujukan studi luasan dan fasilitas.

Hotel Salak The Heritage dibangun pada tahun 1856 dengan

nama Hotel Bellevue-Dibbets, dan dikategorikan sebagai hotel khusus

bagi Kalangan Istana Bogor dan dimiliki oleh seorang Belanda yang

memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Jenderal.

|

17

Gambar II.1.5.1 Foto semasa hotel masih bernama Hotel Dibbet

Sumber : Website Hotel Salak

Hotel Salak The

Heritage adalah

hotel

cagar budaya yang

bertempat di seberang Istana Kepresidenan Bogor di samping City Hall di

Jalan Ir. H. Juanda No. 8 Bogordi atas area seluas 8,227 m².

Hotel ini terdiri dari empat bagian utama. Pertama, bagian depan

yang

dikenal

dengan

nama

Heritage

Building

–

berupa

dua bangunan

bersejarah yang direnovasi. Dua bagian lagi adalah sayap kiri dan kanan

dengan dua dan empat

lantai.

Bagian

keempat adalah bagian

belakang

hotel

yang berlantai

lima, dilengkapi dua

lift tamu dan satu

lift service.

Hotel Salak terus meningkatkan layanan dan fasilitasnya hingga mencapai

standar klasifikasi hotel bintang empat.

Gambar II.1.5.2 Hotel Salak saat ini

Sumber : Website Hotel Salak

|

18

Ruang-ruang yang tersedia di hotel Salak dibagi menjadi

beberapa tipe sesuai luasan, fasilitas, dan pemandangan yang dimiliki.

Tabel II.1.5.1 Tipe kamar Hotel Salak

Nama Ruang

Luasan

Fasilitas/fitur

View

Colonial Presidential Suite

10 x 8 m

Double bed

Interior bergaya kolonial

Butler service 24jam

Koneksi internet

Istana Bogor

Colonial Super Executive

Double bed

Interior bergaya kolonial

Istana Bogor

Inner garden

Salak View Room

7,2 x 6 m

Double bed

Interior bergaya modern

Gunung Salak

Colonial Executive Heritage

4

x

8 m

Double bed

Interior bergaya kolonial

Istana Bogor

Inner garden

Deluxe Suite Room

Double bed room

Living room + dining set

Kolam renang

Inner garden

Deluxe Room

Twin room

Double bed room

Connecting room

Extra Wi-Fi Internet Access

Kolam renang

Inner garden

Jalan Kota Bogor

Superior Room

Twin room

Double bed room

Connecting room

Kolam renang

Inner garden

Jalan Kota Bogor

Sumber : Website Hotel Salak

Fasilitas penunjang yang tersedia di Hotel Salak :

1.

Business Center

2.

Fitness Center

3.

Paradise Travel

4.

Smart Kids Planet & Children Playground

5.

Swimming Pool & Inner Garden

6.

Bellevue Wellness Salon, Spa and Barbershop

7.

Herbal Place

8.

Drugstore & Art shop

|

19

9.

Internet Corner

10.

Aesthetic Dentist

11.

ATM Center

12.

Security & Safety System

Hotel Salak memiliki 6 restoran dan café dengan kuliner

bervariasi dan 12 ruang

pertemuan

berkapasitas

10-1500

orang.

Keterangan mengenai ruang-ruang pertemuan diuraikan dalam tabel :

Tabel II.1.5.2 Tipe ruang pertemuan Hotel Salak

Room

Size

U-shape

Class Room

Round Table

Theater

Padjadjaran I

12.5m x 10.5m

20 – 40

40 – 70

30 – 50

70 – 100

Padjadjaran II

11m x 7m

20 – 30

40 – 60

20 – 40

50 – 80

Padjadjaran III

11m x 7m

20 – 30

40 – 60

20 – 40

50 – 80

Batutulis I

7.5m x 8.2m

10 – 25

10 – 20

10 – 20

20 – 30

Batutulis II

7m x 8.2m

15 – 20

15 – 18

15 – 20

20 – 30

Batutulis III

7m x 7m

10 – 15

10 – 16

10 – 18

10 – 20

Batutulis IV

5.5m x 4.5m

4

–

8

4

–

8

4

–

6

8

–

10

Galuh

14.4m x 8m

20 – 40

30 – 70

30 – 50

70 – 100

Pakuan

14.4m x 8m

25 – 40

50 – 70

30 – 50

50 – 100

Burangrang

8.5 m x 9.5 m

15 - 25

20 - 25

20 - 25

30 - 50

Istana

28.8m × 18m

50 – 100

75 – 150

100 –150

150 – 400

Sumber : Website Hotel Salak

Gambar II.1.5.3 ©afe Kanari dan Ballroom Istana

Sumber : Website Hotel Salak

|

20

2. Studi The Scarlet Hotel Singapura

The Scarlet dipilih sebagai salah satu studi karena hotel ini

dinilai memiliki kualitas desain yang baik yang dapat

dicontoh, serta

pendekatan pencapaian standar hotel bintang lima tidak

melalui kuantitas

(jumlah

dan

luasan

kamar

dan

fasilitas),

tapi

melalui

kualitas

(tampilan

dan performa desain interior dan fasilitas). Hotel ini juga merupakan

proyek konservasi bangunan tua yang disesuaikan dengan fungsi baru dan

hasilnya cukup baik, ramai pengunjung.

Hotel The Scarlet dengan total 84 kamar terletak di sudut Erskine

Road, membentang sepanjang 12 ruko (shophouse) yang direstorasi,

termasuk satu bangunan bergaya Art Deco dari tahun 1924. Hotel dengan

konsep boutique hotel berbintang lima ini didesain amat mewah dengan

perabot dan elemen dekorasi berkelas.

Gambar II.1.5.4

Eksterior dan lobi The Scarlet

Sumber : Website Hotel Scarlet, Google image search

The

Scarlet

memiliki 5 suite

yang

masing-masing

didesain

dengan tema, skema warna, dan gaya

tersendiri : Splendour, Passion,

Opulent, Lavish, dan Swank.

|

21

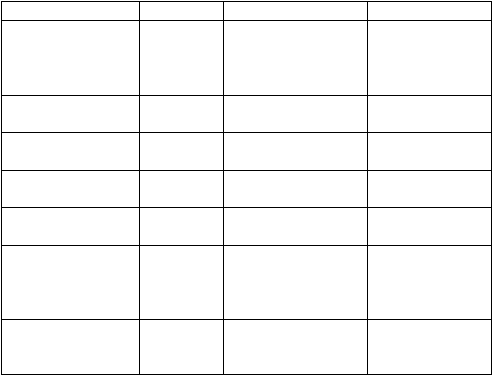

Gambar II.1.5.5 Suite Splendour, Opulent, dan Lavish

Sumber : Website Hotel Scarlet

Konfigurasi seluruh ruangnya sebagai berikut :

Tabel II.1.5.3 Tipe kamar Hotel Scarlet

Tipe Ruang

Jumlah

Luasan

Standard Room

8

15-20 sqm

Deluxe Room

28

16-20 sqm

Executive Room

17

16-20 sqm

Executive Room with balcony

8

18-24 sqm

Premium Room

14

26-30 sqm

Opulent Suite

1

36 sqm

Lavish Suite

1

42 sqm

Swank Suite

1

33 sqm

Passion Suite

1

25 sqm, Terrace Area 32 sqm

Splendour Suite (2 br)

1

51 sqm

Sumber : Website Hotel Scarlet

The Scarlet memiliki 3 restoran dan bar : Bold, Desire, dan

rooftop

restaurant

bertajuk

Breeze. Juga terdapat

2

fasilitas

kesehatan

:

Soda Spa dan Flaunt Fitness, dan

satu

ruang pertemuan yaitu

The

Sanctum. Semua fasilitas ini menerapkan desain interior yang menawan,

kuliner kelas satu, dan fasilitas lengkap. Salah satu restorannya, Desire,

bahkan mendapat penghargaan Singapore’s Top restaurant 2008.

|

22

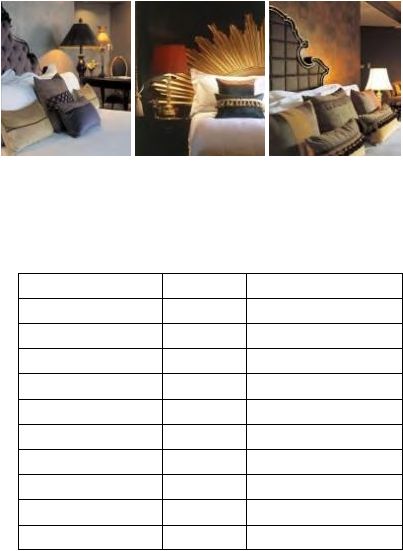

Gambar II.1.5.6 Restoran dan ba® Desi®e, Bold, dan B®eeze

Gambar II.1.5.7 Spa Soda, Fitness Flaunt, dan ruang pertemuan Sanctum

Sumber : Website Hotel Scarlet

Fasilitas yang dimiliki The Scarlet boleh jadi relatif sedikit dari

segi kuantitas, tapi sangat maksimal dari segi kualitas, selain aspek sejarah

dan lokasinya yang strategis. Inilah

yang menyebabkan

hotel ini

diklasifikasikan sebagai hotel bintang lima.

3.

Studi Tune Hotels Bali

Tune Hotel menjadi

acuan penyusun untuk lebih memahami

konsep limited service pada tipe compact hotel yang memungkinkan tarif

menginap dapat jauh ditekan hingga lebih terjangkau bagi sebagian besar

kalangan wisatawan, terutama di masa krisis ekonomi.

|

23

Hotel ini berslogan ‘pengalaman tidur bintang lima dengan harga

bintang

satu’.

Kualitas

tempat

tidur

dan

showernya baik.

Fasilitas

tambahan

tidak

disediakan

atau

diperoleh

dengan

sistem

‘bayar

sesuai

yang digunakan’. 5 fitur yang disediakan Hotel Tune antara lain :

•

Tempat tidur standar hotel bintang lima – spring bed King Koil ukuran

single untuk kamar tunggal dan queen size

untuk kamar ganda, serta

perlengkapan seperti bantal, selimut, dan sprei dengan kualitas sama

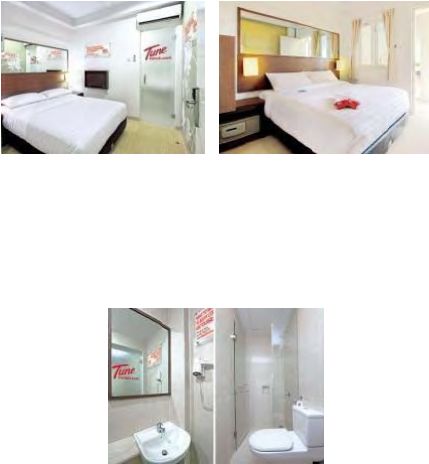

Gambar II.1.5.8 Tipikal kamar ganda Tune Hotel

•

Setiap

kamar

dilengkapi

kamar

mandi

di

dalam

dengan

shower

air

panas bertekanan kuat

Gambar II.1.5.9 Tipikal kamar mandi Tune Hotel

|

24

•

Berada di lokasi yang strategis – semua Hotel

Tune terletak strategis,

berdekatan dengan pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau wisata. Tune

Hotel Kuta berjarak 6 menit jalan kaki ke Pantai Kuta, Tune Legian

berjarak 3

menit dari pantai. Keduanya berada pada jalan yang terisi

tempat makan dan pusat hiburan seperti spa, factory outlet, dan club.

Gambar II.1.5.10 Peta lokasi Tune Hotel Kuta

•

Bersih – layanan kebersihan tersedia setiap hari, penggantian bed linen

dapat dipilih untuk diganti setiap hari atau beberapa hari sekali.

•

Pengamanan

24

jam

–

kartu

elektronik

akses

masuk

kamar,

kamera

CCTV di seluruh hotel, petugas jaga bergilir, dan lobby utama tidak

dapat diakses tanpa kartu selewat tengah malam.

Gambar II.1.5.11 Akses kartu elektronik dan lobby resepsionis

|

25

Karakteristik dan kualitas pelayanan Tune Hotels :

•

Rancangan tampak bangunan cukup

baik

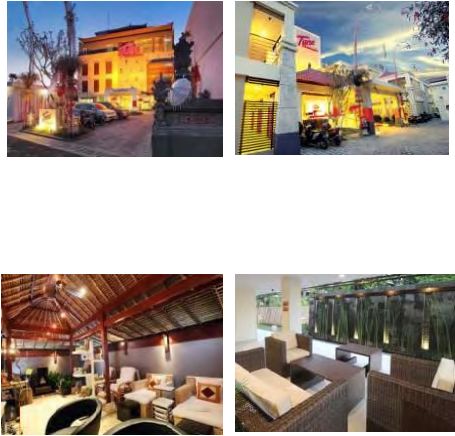

Gambar II.1.5.12 Tampilan eksterior Tune Hotel Kuta dan Legian

•

Rancangan interior pada ruang publik seperti lobby cukup baik

Gambar II.1.5.13 Interior lobby Tune Hotel Legian

•

Layout kamar sangat efisien, luasan 9.6 m² untuk kamar tunggal dan

11 m²

untuk

kamar

ganda,

semua

dengan

kamar

mandi

di dalam.

Kekurangannya, ada beberapa kamar tidak berjendela. Tune Kuta

memiliki 55 kamar tunggal dan 84 kamar ganda, 4 lantai. Tune Legian

memiliki 170 kamar ganda, 4 lantai.

|

26

Gambar II.1.5.14 Layout kamar tipikal Hotel Tune

•

Perabot

dalam kamar minim. AC dapat digunakan

dengan

membayar

biaya tambahan. Tidak ada

lemari,

hanya disediakan hanger. Tersedia

ceiling fan, side table dan safety box, serta pengering rambut.

Gambar II.1.5.15 Perlengkapan standa® yang tersedia di tiap kamar

•

Tidak ada room service dan sarapan pagi. Terdapat Mini Mart 24 jam

di Tune Kuta dan

Legian.

Restoran Es

Teler 77 dan Well

Being Spa

hanya ada di Tune Legian.

•

Bangunan bebas asap rokok, tersedia smoking area di lobby

•

Tersedia lift dan akses internet gratis di lobby

•

Fasilitas

yang dapat diperoleh dengan biaya tambahan : pick up

service, perlengkapan mandi, sarapan, wi-fi, AC, dan TV

•

Tidak ada fasilitas olahraga dan kesehatan, kecuali mungkin yang

skala kecil seperti spa di beberapa cabang. Fasilitas seperti kolam

|

27

renang dianggap tidak perlu disediakan karena belum tentu digunakan

oleh semua tamu yang menginap.

•

Tarif semalam bervariasi Rp 120.000,- hingga Rp 300.000,-. Semakin

jauh tanggal reservasi, semakin murah. Reservasi dapat dilakukan

online via web. Tersedia tarif promo, seperti promo Hari Kemerdekaan

yang menawarkan harga Rp 1.700,- semalam.

4. Studi W Hotel Bali

W hotel

merupakan

resort

hotel bergaya

modern

karya

SCDA.

Dari tinjauan ini, penyusun bermaksud mengambil masukan dari gambar

kerja proyek berupa contoh layout kamar, pembagian ruang dan struktur,

serta dimensi dan organisasi ruang.

Gambar II.1.5.16 Perspektif W Hotel

Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA

|

28

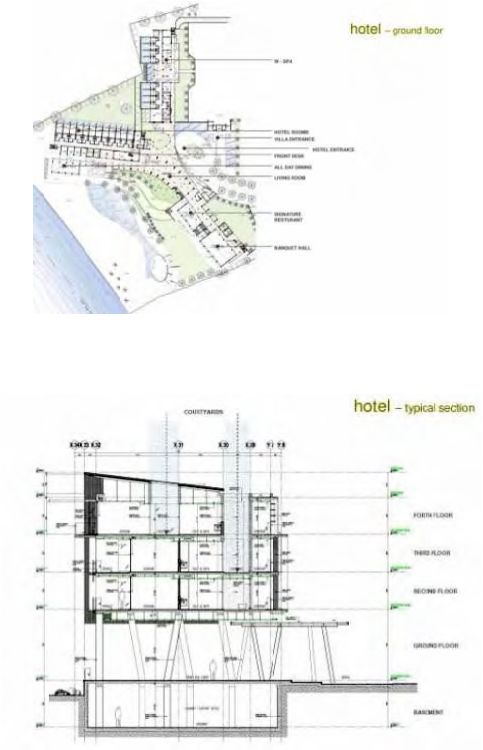

Gambar II.1.5.17 G®ound Plan W Hotel

Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA

Gambar II.1.5.18 Potongan W Hotel

Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA

|

29

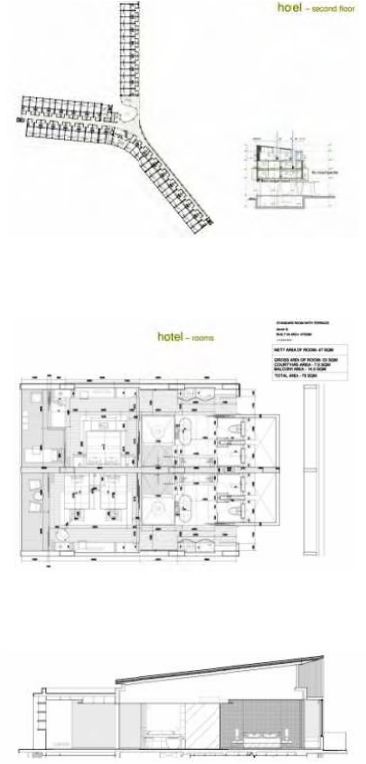

Gambar II.1.5.19 Denah lantai tipikal

Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA

Gambar II.1.5.20 Denah unitkamar

Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA

Gambar II.1.5.21 Potongan unit kamar

Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA

|

|

30

II.1.6

Tinjauan Umum Terhadap Topik dan Tema

1. Arsitektur Kontekstual

Arsitektur kontekstual merupakan sebuah pendekatan terpadu

dengan

mengikutsertakan pertimbangan kualitas lingkungan

fisik dan

aspek nir-fisik ke dalam proses perancangan arsitektur.

Brent C. Brolin dalam bukunya

Architecture

in Context (1980),

menyatakan bahwa yang dimaksud architecture in context adalah

kemungkinan perluasan bangunan dan keinginan mengaitkan bangunan

baru dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dijabarkan beberapa pendekatan

desain arsitektur kontekstual yang bervariasi atau tidak sekedar meniru:

1. Mengambil

motif-motif

desain

setempat, seperti bentuk

massa,

pola

atau irama bukaan, dan ornamen desain yang digunakan

2. Kedua,

menggunakan

bentuk-bentuk

dasar

yang

sama,

tetapi

mengaturnya kembali sehingga tampak berbeda

3. Ketiga,

melakukan pencarian bentuk-bentuk baru

yang memiliki efek

visual sama atau mendekati yang lama

4. Keempat, mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras)

Beberapa

terminologi

umum dalam

arsitektur

kontekstual

yang

juga dapat menjadi pendekatan perancangan :

•

Alteration/alterasi :

Adaptasi bangunan lama untuk fungsi baru dengan

perubahan. Salah satu contoh alterasi

misalnya

Governent

Bunker

Documentation

Site

di

Bad

Neuenahr-Ahrweiler,

Jerman.

Dibangun

|

31

pada 1960-1972 sebagai bunker perlindungan terhadap serangan udara,

kini

sisa

terowongan

tersebut

direnovasi

dan

ditambah

fungsi

baru

berupa museum dan pusat dokumentasi.

Gambar II.1.6.1 Bunke® yang dialterasi menjadi museum dan pusat dokumentasi

Sumber : The Architecture of Democracy

•

Addition :

-

Pengulangan bangunan asli

-

Abstraksi bangunan asli

-

Latar

belakang

(background)

bagi

bangunan

asli

dengan

pengaturan jarak dan kaitan visual (massa bangunan, dll.)

Contoh addition : bangunan baru Grand Hotel Preanger Jalan

Asia

Afrika

Nomor

81,

bersebelahan

dengan

bangunan

lama.

Bangunan

tersebut bergaya

Art

Deco disesuaikan dengan

bangunan

lama dengan tambahan fasilitas modern dalam unsur lansekap.

Gambar II.1.6.2 G®and Hotel Preanger, bangunan lama dan baru (kanan)

Sumber : Solusi Desain Arsitektur Kontekstual

|

|

32

•

Infill :

Pengertiannya tidak

terbatas pada

penyisipan satu

bangunan

saja, namun lebih kepada penyisipan berbagai aktivitas baru yang

dibarengi dengan penyediaan wadah/fasilitas fisik kegiatan, berupa

(kelompok) bangunan.

Pendekatan arsitektur kontekstual juga dapat dilakukan

melalui konsep harmonis dan kontras:

•

Harmonis

Pengulangan pola-pola dari bangunan lama dalam skala

tata

bangunan (gubahan massa, siluet bangunan, jarak antarbangunan,

setback, dan skala bangunan)

•

Kontras

Gubahan massa ‘sesuai’ dengan skala bangunan lama, tetapi

menggunakan unsur-unsur bangunan yang memperkuat keberadaan

(signifikasi) bangunan lama (struktur, konstruksi, bahan, langgam,

tekstur, warna, dll.)

Contoh infill yang bersifat kontras misalnya bangunan baru

German Oceanographic Museum yang dari bentuknya tampak organik,

kontras dengan sekitarnya,

warnanya

pun

putih

cemerlang

yang

berbeda dengan bangunan-bangunan tua di kawasan tersebut yang

digolongkan dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO.

|

33

Bila diperhatikan, tampak ada garis-garis bangunan baru yang

selaras dengan bangunan tua di sebelahnya, sehingga tetap terasa

saling menunjang walaupun fisiknya sangat berbeda.

Gambar II.1.6.3 Ge®man Oceanographic Museum

Sumber : The Architecture of Democracy

Brolin

mendorong

kreativitas

dalam arsitektur

dalam

melahirkan bentuk-bentuk baru yang berbasis

pada

perbendaharaan

arsitektural dengan pengendalian (pedoman/panduan) yang ketat dalam

evaluasi hasil perancangan. (Martokusumo, 2005, ppV-6 – V-8)

Kontekstualisme

merupakan sebuah

ide

tentang

perlunya

tanggapan terhadap lingkungannya serta bagaimana menjaga dan

menghormati

jiwa dan karakter suatu tempat. Sering orang

beranggapan kontekstualisme hanya berusaha meniru bangunan lama

sehingga terlihat sama dengan bangunan baru atau hanya untuk

mempopulerkan

langgam historis

arsitektur

tertentu.

Namun,

sebenarnya tidaklah seperti itu. (Hertanto, 2005)

|

34

2.

Golden Section dan Spiral Fibonacci

Pada perkembangannya, akan digunakan teori yang lebih spesifik

dalam

menggarap

fisik bangunan agar

kontekstual

dengan sekitarnya.

Teori yang

dipilih

merupakan

tatanan

proporsi

yang

umum

digunakan

perencana bangunan pada masa lalu, yaitu golden section.

Euclid, seorang ahli matematika Yunani, pada sekitar tahun 300

SM menulis Elements, sebuah kumpulan dari 13 buku mengenai geometri.

Dalam Buku 6,

Proposisi 30, Euclid menunjukkan

bagaimana membagi

sebuah

garis

dalam

rasio

nilai

tengah

dan

nilai

ujung.

Berikut

penggambaran Euclid secara geometris.

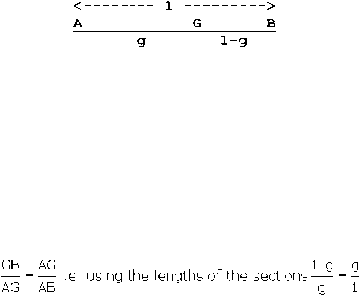

Euclid

untuk

menunjukkan bahwa perbandingan antara bagian

yang lebih kecil dari sebuah garis, GB terhadap bagian yang lebih besar

AG

(GB/AG)

adalah

SAMA

dengan

perbandingan

antara

bagian

yang

lebih besar, AG, terhadap keseluruhan panjang garis AB

(AG/AB). Beri

panjang AB nilai 1, sementara panjang AG diberi nilai g sehingga menjadi

Bila disusun ulang secara aljabar menjadi g

2

=

1–g atau g²

+g=1,

berkaitan dengan definisi Phi²

=

Phi+1.

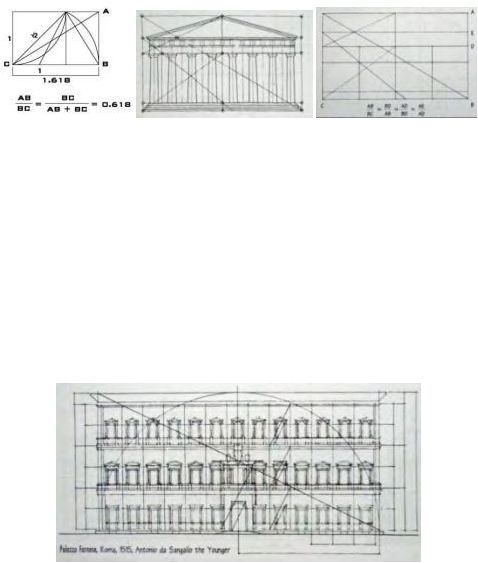

Banyak analisa

menyimpulkan

bahwa

Parthenon dan

Pantheon

dirancang

menggunakan

golden

section

(sekitar

500

SM).

Namun

tidak

|

35

ada yang tersisa

dari gambar-gambar

rancangan arsitek Yunani untuk

bangunan tersebut. Sehingga tidak diketahui apakah

mereka benar-benar

menggunakan golden section dalam perancangan.

Theano of

Thurii

(500

SM),

istri Phytagoras diasumsi

pernah

menulis

buku

Teorem

of

Golden

Mean.

Nama

golden

section

kemungkinan pertama digunakan Martin Ohm dalam bukunya (1835). Ada

pendapat

lain

menyatakan

Leonardo

da

Vinci

(1412-1519) adalah

yang

pertama menggunakan nama section aurea (bahasa Latin golden section).

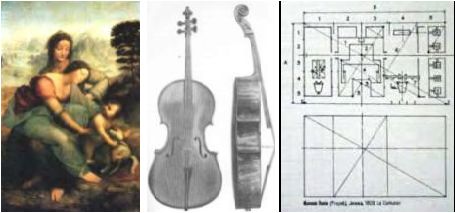

Leonardo

da Vinci

banyak

menerapkan

golden

section

dalam

lukisan dan sketsa-sketsanya. Dalam dunia arsitektur yang

lebih

modern,

Le Corbusier menerapkan golden section dalam rancangannya, antara lain

Museum Dunia dan Villa Garches. Selain dalam arsitektur, golden section

dipakai dalam berbagai cabang seni dari

musik,

puisi,

hingga film.

Stradivari juga menggunakan rasio ini utuk menentukan letak f-hole pada

biola Stradivarius.

Gambar II.1.6.4 ©ontoh ka®ya seni yang mene®apkan ®asio golden section

Sumber : Google image search; Bentuk, Ruang, dan Tatanan

|

36

Golden

section adalah

pembagian

sebuah

garis

menjadi

dua

sehingga rasio antara bagian yang lebih panjang terhadap keseluruhan

sama dengan rasio antara bagian yang lebih pendek terhadap bagian yang

lebih panjang (sekitar 1:1.618); perancangan berdasarkan tatanan ini

disebut memiliki komposisi yang baik. (Davies, 2008, p 642)

Gambar II.1.6.5 ©ontoh terapan golden section pada fasad

Sumber : Bentuk, Ruang, dan Tatanan

Selain

aturan

perbandingan

panjang,

dalam golden

section

juga

dibahas

ketentuan

mengenai

garis

pengatur.

Jika

diagonal-diagonal

dari

dua

persegi panjang

saling

sejajar

atau tegak

lurus

satu sama

lain,

akan

menunjukkan bahwa kedua persegi panjang tersebut mempunyai proporsi

yang serupa. Diagonal-diagonal ini disebut juga garis pengatur.

Gambar II.1.6.6 Garis-garis pengatur fasad

Sumber : Bentuk, Ruang, dan Tatanan

|

37

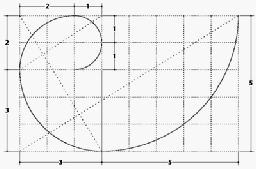

Dari arsitek dan ahli matematika yang melakukan observasi

terhadap golden section, ditemukan hal-hal menarik lain yang terkait

golden section. Salah satunya deret Fibonacci yang dapat digambarkan

menjadi spiral Fibonacci.

Deret Fibonacci : deret angka dimana

tiap

angka

selanjutnya

merupakan penjumlahan dari dua angka di depannya (2,3,5,8,13,21, dst.),

yang dinamakan mengikuti nama ahli matematika Tuscan Leonardo

Fibonacci

(c. 1170-1230),

yang

menemukan bahwa dalam deret tersebut,

rasio antara dua angka yang bersebelahan cenderung menyerupai golden

section (1 : 1.618). (Davies dan Jokiniemi, 2008, p 640)

Spiral

Fibonacci

adalah

sebuah

spiral

yang terbentuk dari

gabungan lengkung seperempat lingkaran

yang terus bertambah besar

sesuai angka-angka dalam deret Fibonacci.

Gambar II.1.6.7

Spiral Fibonacci

Sumber : Dictionary of Architecture and Building Construction

3. Pendekatan Experiental Landscape

Pendekatan arsitektur kontekstual tidak

terbatas

pada

tampilan

fisik bangunan, tetapi dapat dilakukan juga dengan menerapkan teori

|

|

38

untuk menganalisa kesesuaian bangunan dengan lingkungan sekitar baik

karakter yang bersifat fisik maupun nonfisik. Salah satunya

experiental

landscape (saujana pengalaman) yang menganalisa fungsi dan karakter

suatu tempat serta hubungan antara satu tempat dengan yang lain.

Konsep

experiental

landscape

mengkategorikan

sebuah

tempat

ke dalam empat elemen

:

C-center (pusat), D-direction (arah, tujuan), T-

transition (batas), dan A-area, masing-masing dibagi lagi menurut fungsi

dan

karakter

yang

lebih

spesifik,

misalnya center – pusat

–

dapat

dibedakan

menjadi

pusat

yang

berkarakter social

imageability,

social

interaction, atau restorative benefit tergantung pada elemen apa saja yang

membentuk pusat tersebut dan sekitarnya.

4. Revitalisasi Kawasan

Revitalisasi berarti

upaya untuk

menghidupkan kembali sebuah

distrik/kawasan kota yang telah mengalami

degradasi melalui intervensi

fisik dan nir-fisik (sosial dan ekonomi). Keberhasilan revitalisasi sebuah

kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik,

bukan sekedar menciptakan beautiful place. Harus berdampak positif serta

dapat

meningkatkan

dinamika

dan

kehidupan sosial

masyarakat

dan

warga. (Martokusumo, 2005, pp III-12 dan III-16)

Merujuk pada tulisan Arkeolog Djauhari Sumintardja (2009), arti

revitalisasi kawasan perkotaan adalah upaya untuk mencegah hilangnya

asset-aset kota yang

menandai rangkaian riwayat panjang perjalanan kota

beserta masyarakat di dalamnya. Penataan dan revitalisasi kawasan tidak

|

|

39

hanya mencakup masalah konservasi kawasan kota lama (urban heritage),

tetapi lebih sebagai upaya mengembalikan kawasan-kawasan strategis di

perkotaan yang mengalami penurunan vitalitas. Variabel pemilihan

kawasan dapat berupa variabel vitalitas ekonomi dan nonekonomi.

5. Istilah-istilah Konservasi

Berikut

beberapa

definisi

istilah

dalam kegiatan

konservasi

bangunan

menurut

piagam-piagam

ICOMOS

(International

Council of

Monument

and Site). Diharapkan salah tafsir makna istilah-istilah

konservasi

secara

global

yang mungkin

disebabkan

perbedaan

bahasa

antarnegara dapat dihindari. Definisi yang dicantumkan dibatasi pada

poin-poin konservasi yang diterapkan dalam proyek.

• Adaptasi

Disebut juga pemanfaatan kembali secara adaptif. Mengubah

bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru seringkali merupakan

cara agar bangunan bersejarah dapat tetap bermanfaat, perlu

diperhatikan kesesuaian fungsi baru dengan selubung eksisting.

• Konservasi

The Burra Charter (1999) mendefinisikan konservasi sebagai

semua proses pemeliharaan yang dilakukan pada suatu tempat untuk

mempertahankan makna

budayanya. Konservasi

meliputi

perawatan

dan tergantung keadaannya dapat meliputi preservasi, restorasi,

|

|

40

rekonstruksi, dan adaptasi; dan pada umumnya merupakan gabungan

lebih dari satu upaya.

•

Preservasi

Mempertahankan sebuah bangunan dalam bentuk dan kondisi

aslinya dan melakukan perawatan sejauh itu perlu.

•

Restorasi

Restorasi adalah mengembalikan bangunan atau bagian-

bagiannya kepada bentuk tampilannya di satu waktu pada

masa

lampau.

Saat

restorasi

perlu

dilakukan, sangat penting bahwa setiap

intervensi didasari bukti otentik.

(Orbasli, 2008, pp46-50)

6. Teori Pokok Perancangan Kota

Bila

berbicara

mengenai

revitalisasi

kawasan, tidak

dapat

terlepas dari konteksnya sebagai bagian dari tata ruang perkotaan. Selain

itu, kontekstualitas suatu bangunan terhadap kawasan sekitarnya berarti

kontekstual terhadap elemen dan pola ruang kota, tidak hanya terhadap

bangunan fisik dan langgam arsitekturnya.

•

Figure / Ground

Inti teori

ini adalah hubungan antara bentuk

yang dibangun

(building mass/figure) dan ruang terbuka (open space/ground).

|

41

Gambar II.1.6.8 Figure/g®ound

Sumber : Perancangan Kota Secara Terpadu

•

Linkage

Teori linkage menegaskan hubungan-hubungan dan gerakan-

gerakan

(dinamika)

sebuah

tata ruang perkotaan, sebagai

komplementer bagi teori figure/ground yang cenderung bersifat dua

dimensi dan relatif statis.

Gambar II.1.6.9 Linkage

Sumber : Perancangan Kota Secara Terpadu

•

Place

Teori place menyoroti keterkaitan sejarah, budaya, dan

sosialisasinya.

Menekankan

pada

makna sebuah kawasan sebagai suatu

tempat perkotaan secara arsitektural.

|

42

Gambar II.1.6.10 Place

Sumber : Perancangan Kota Secara Terpadu

II.1.7

Studi Proyek dengan Topik dan Tema yang Sama

1. Rekonstruksi Berlin Palace

Rekonstruksi

Berlin

Palace

dan penambahan

gedung

sayapnya

yang

bergaya

kontemporer

dijadikan sebagai

studi

konsep

arsitektur

kontekstual. Berlin Palace merupakan hasil perluasan pada tahun 1699 dari

rumah keluarga kerajaan zaman Barok. Bangunan ini mengalami

kerusakan parah selama Perang Dunia II dan diruntuhkan pada 1950-51.

Gambar II.1.7.1 Berlin Pala©e sebelum dan sesudah Perang Dunia II

Sumber : The Architecture of Democracy

Masyarakat kemudian mengharapkan bangunan ini untuk

dibangun kembali. Kompetisi internasional diadakan, dan dimenangkan

oleh biro arsitek Italia Francesco Stella Architects yang kemudian mulai

mengerjakan rekonstruksi pada 2007.

|

43

Gambar II.1.7.2 View bangunan rekonst®uksi dan tambahan konstruksi baru

Sumber : The Architecture of Democracy

Pada gambar terlihat bangunan di sebelah kanan adalah bangunan

asli

dari

abad

pertengahan

yang direkonstruksi,

sedangkan

bangunan

sebelah kiri merupakan penambahan bagian sayap bergaya kontemporer

yang disebut sayap Apotheker pada sisi timur.

Tiga sisi bergaya Barok dan satu sisi bergaya kontemporer

mengelilingi halaman tengah yang disebut Schluterhof/historic courtyard.

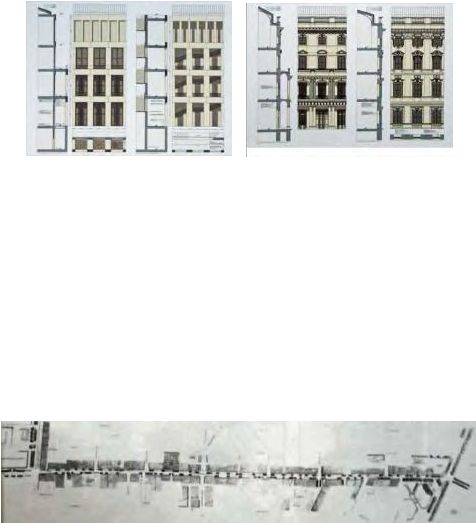

Gambar II.1.7.3 Potongan facade gaya Barok yang direkonstruksi sesuai aslinya

Sumber : The Architecture of Democracy

Mengikuti salah satu kriteria kompetisi, keseluruhan proyek

harus memperlihatkan hubungan dengan desain kawasan yang bernilai

historis. Bangunan baru yang ditambahkan harus berkaitan dengan bentuk

asli Palace

yaitu kotak/cubic form. Mengikuti aturan

ini, Stell

mengolah

|

44

façade sisi timur dengan gaya geometris kontemporer tanpa ornamen,

dengan garis-garis utama – jendela, pintu, atap – mengikuti bangunan asli.

Gambar II.1.7.4 Harmonisasi garis pembentuk facade bangunan baru dan asli

Sumber : The Architecture of Democracy

Dari studi ini, penyusun memperoleh contoh penerapan arsitektur

kontekstual dengan pendekatan harmonis

yang

mengambil

garis-garis

bangunan lama untuk panduan olahan façade bangunan baru, tanpa meniru

atau mereplikasi bentuk dan ornamen pada bangunan lama.

2. Revitalisasi dan Konservasi Joo Chiat Singapura

Gambar II.1.7.5 Site Plan Desain Usulan

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

Penyusun mengambil studi ini sebagai contoh kasus revitalisasi

kawasan yang sudah dilaksanakan secara serius dengan program-program

yang

terencana

matang,

serta

solusi permsalahan

yang

dapat

dijadikan

acuan.

Tujuan

revitalisasi

ini adalah

untuk

menguatkan

karakter

tempat

|

45

dan mengembalikannya menjadi kawasan yang hidup dan aktif.

Masyarakat diajak terlibat melalui pameran dan dialog publik.

Gambar II.1.7.6 Pameran maket dan panel untuk publik

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

Kawasan Joo Chiat membentang sepanjang jalan bernama

serupa,

membentuk

koridor

yang

menghubungkan

dua

pusat

komersial

:Geylang East –

kios makanan dan pasar dengan Marine Parade –

pusat

komersial dengan view ke arah East Coast Park dan Selat Singapura. Jalan

ini sendiri aktif dengan adanya usaha penjualan makanan, bunga, dan

bumbu-bumbu.

Gambar II.1.7.7 Gaya arsitektur khas dapat dijumpai di Jalan Joo Chiat

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

Pokok-pokok

revitalisasi

Jalan Joo

Chiat

terbagi

menjadi

lima

poin utama:

|

46

1. Jaringan pedestrian

Aplikasinya

adalah

menempatkan

sistem

pedestrian

yang

terlindungi

di sepanjang Jalan Joo Chiat. Studi potongan dilakukan untuk

menggambarkan hubungan antara bangunan, pedestrian, dan jalan.

Gambar II.1.7.8 Sketsa suasana dan studi potongan sistem pedestrian

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

2. Akses kendaraan

Aplikasinya adalah dengan memperluas lahan khusus kendaraan servis

untuk bongkar muat barang sehingga tidak mengganggu pandangan ke

bangunan. Juga disediakan area parkir yang sudah tetap agar tidak ada

lagi kendaraan yang parkir sembarangan.

Gambar II.1.7.9 Penyediaan area pa®kir dan area khusus kendaraan servis

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

|

47

3. Bentuk bangunan

Permasalahan yang ditemui adalah variasi GSB, ketinggian, dan

selubung bangunan. Aplikasi desain yang dilakukan yaitu memastikan

bangunan

baru

(infill)

dapat

meningkatkan

tampilan

sepanjang

Jalan

Joo Chiat dengan penerapan aturan semacam guidelines.

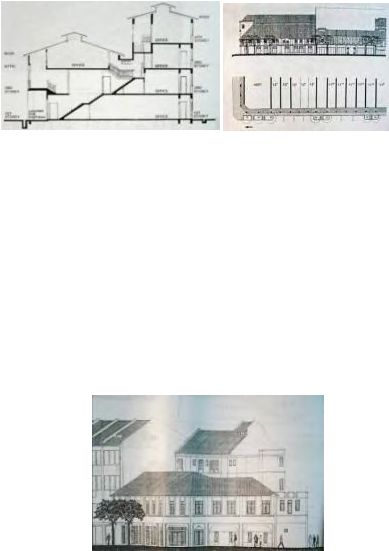

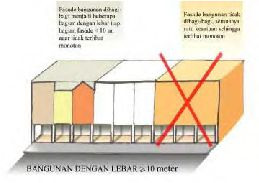

Gambar II.1.7.10 Potongan tipikal bangunan dan ©ontoh penerapan infill

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

4. Roofscape

Permasalahan

yang

ditemui

adalah roofscape

yang

tidak

konsisten.

Aplikasi desain adalah dengan mengupayakan terciptanya roofscape

yang dapat menunjang karakter eksistng, bentuk, skala, dan material

bangunan di sepanjang jalan.

Gambar II.1.7.11 Atap bangunan empat lantai menunjang tampilan atap dua lantai

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

|

48

5. Streetscape

Permasalahan utama yang ditemui adalah kurangnya penghhijauan dan

tatanan lansekap di sepanjang

jalan. Solusinya dengan

menanam

pohon

pada

jarak

yang

teratur

dan

mengaplikasikan

paving sebagai

finishing badan jalan.

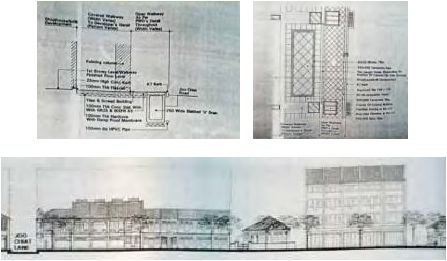

Gambar II.1.7.12 Detail aplikasi paving pada badan jalan dan simulasi streetscape

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

Sebagai salah satu upaya melibatkan peran warga, dibentuk

rangkuman

aturan

mengenai

apa

yang harus

dan

tidak

boleh

dilakukan

(Do’s and Don’ts) untuk meningkatkan

tampilan dan kinerja

kawasan.

Misalnya

perletakan

AC tersembunyi

dari

pandangan

sangat

dianjurkan,

sementara tidak

diperbolehkan

bila barang-barang

yang

dipajang

di

toko

menyebar ke pedestrian hingga mengganggu jalur pedestrian.

|

49

Gambar II.1.7.13 DO’s and DON’Ts

Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat

II.2

Tinjauan Khusus

II.2.1

Sejarah dan Perkembangan Fisik Kota Tua Jakarta

Sejarah sebagai potensi terbesar Kota Tua

merupakan tema general

yang akan mendasari setiap perancangan yang dilakukan di kawasan ini.

Apresiasi kesejarahan kawasan diharapkan

dapat

dimulai

dari

menghayati

sejarah perkembangannya. Melalui penafsiran sejarah dan apresiasi kritis

terhadap

warisan

budaya

urban

ini, diharapkan

komunitas

semakin

mampu

menghargai eksistensi warisan budaya. (Martokusumo, 2005, pIII-17). Berikut

uraian singkat sejarah dan perkembangan fisik kawasan Kota Tua Jakarta.

Nama

tertua Jakarta adalah Sunda Kalapa, sebuah pelabuhan dari

kerajaan

Pakuan Pajajaran

yang

masih dikuasai seorang raja Hindu

hingga

1522. Pasukan Fatahillah dan pasukan-pasukan lain berhasil mempertahankan

Sunda Kalapa dari pendudukan bangsa asing, termasuk Portugis. Hubungan

niaga dengan bangsa-bangsa asing tetap berjalan baik.

|

|

50

Berdasarkan sumber dokumen, nama Jayakarta mulai digunakan

pada

1560,

tapi

sebutan

Sunda

Kalapa

masih

belum hilang,

sehingga

sulit

ditentukan kapan tepatnya nama Jayakarta mulai menggantikan Sunda Kalapa.

Belanda pertama kali masuk pelabuhan Jayakarta pada 13 November

1596.

Sejak saat

itu

kapal-kapal

Belanda

mulai

singgah

di

Pelabuhan

Jayakarta. Armada Belanda yang dipimpin Cornelis Matelief de Jonge singgah

di Jayakarta pada 1607. Ia mengusulkan pendirian VOC di Asia, di Jayakarta,

yang mesti menjadi sebuah kota Belanda. Perjanjian Pangeran Jayakarta-VOC

menghasilkan beberapa keputusan penting,

salah satunya penjualan sebidang

tanah di sebelah timur

mulut Ciliwung seluas 50 x 50 depa yang menjadi

pijakan pertama VOC di Pulau Jawa dan cikal bakal Batavia.

J.P. Coen merebut Jayakarta pada 30 Mei 1619. Namanya diganti

menjadi Batavia, dan peran bandar ini semakin meningkat sebagai pusat

politik dan ekonomi. Benteng

VOC pertama dibangun pada 1618, dan pada

1628 dibangun benteng kedua seluas 9 kali benteng pertama untuk

menampung semua aktivitas dagang, dengan empat bastion di sudut-sudutnya.

Kota Batavia dirancang dan dibangun dengan pola kotak-kotak yang

dibentuk kanal-kanal melintang dan membujur tegak lurus. Pengkaplingan

kota juga berkotak-kotak, dibentuk oleh jalan-jalan. Sungai Ciliwung

kemudian diluruskan, membelah kota menjadi dua di timur dan barat. Pola

penataan kota berbentuk grid ini dianggap sebagai perencanaan kota modern

yang sudah maju pada zamannya, berlatar efisiensi pengolahan lingkungan.

|

51

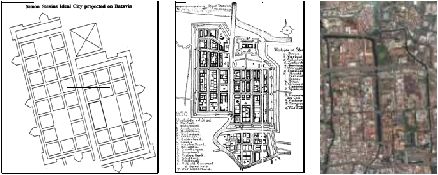

Gambar II.1.1.1 Pola grid Kota Tua sebagai salah satu bentukan fisik sejarah

Sumber : Presentasi Deputi Gubernur DKI Bidang Budpar : Jakarta (Bangga) Punya Kota Tua

Batavia kemudian disebut Ratu dari Timur karena keindahan alam

dan kemewahan permukimannya. Kota dibangun menyerupai Amsterdam

abad XVII. Batavia pada masa ini merupakan pusat perdagangan ramai. Tata

kota teratur rapi, di tepian kanal dan parit kota ditanami pepohonan rindang, di

tepian air kemudian dibangun rumah dan gedung, dihuni warga Belanda.

Kanal-kanal di Batavia menarik para imigran Cina dan Eropa untuk

bermukim di daerah sepanjang alirannya. Namun tumbuhnya populasi Cina di

Batavia dan kota-kota pesisir Jawa lain

menimbulkan

reaksi keras dari

Belanda. Peraturan imigrasi Belanda untuk membatasi populasi Cina berujung

pada

meletusnya pemberontakan orang-orang

Cina pada

tahun

1740.

5000

orang

Cina

dibunuh

di

halaman

belakang

balai

kota

dan

rumah-rumahnya

dibakar. Setelahnya, orang-orang Cina pindah ke selatan, keluar tembok kota.

Permukiman

mereka

berkembang

menjadi

Chine Kwartier atau Kampung

Cina, daerah yang kita kenal sebagai pecinan saat ini.

Sejak pembunuhan massal tersebut, wajah VOC menjadi buruk.

Situasi diperburuk dengan meluasnya wabah malaria, pes, dan kolera di muara

|

|

52

Sungai Ciliwung dan sekitarnya. Parit yang digali tak mampu lagi

menampung luapan air dari rawa-rawa, penuh endapan lumpur, tersumbat dan

berbau busuk, menjadi sumber penyakit. Pembangunan kota yang tidak

memperhitungkan iklim tropis juga membawa dampak buruk bagi

penduduknya baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan.

Sejak 1730-an hingga akhir abad

ke-18, di Batavia terjadi

perpindahan besar-besaran ke daerah yang lebih tinggi dan lebih jauh dari

rawa-rawa;

yaitu

Weltevreden

yang dibatasi Jalan Dr.

Soetomo,

Gunung

Sahari, Pasar Senen; dan Molenvliet – Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

Pada 1791 negeri Belanda jatuh ke

tangan Perancis dan menjadi

negara

kesatuan.

Pada

1799

VOC dibubarkan. 1807, Daendels diangkat

menjadi

Gubernur

Jenderal

dengan

salah satu tugasnya untuk memperbaiki

kesehatan kota. Kota lama yang disebut juga kota bawah yang berada dalam

tembok ditinggalkan. Bangunan-bangunan dirombak dan digusur. Parit-parit

ditimbun untuk meniadakan sumber penyakit, digantikan jalan-jalan darat.

Pusat pemerintahan ikut berpindah ke daerah selatan, kawasan

Weltevreden yang disebut sebagai “kota atas” dengan pusatnya di sekitar

Waterlooplein

(Lapangan

Banteng),

dan

hal

ini

berlanjut

hingga

sekarang.

Kota

lama

kemudian

menjadi downtown

yang

berfungsi

sebagai

pusat

perdagangan, jasa, dan pelabuhan kapal-kapal kecil.

Setelah Inggris menang atas Perancis, kekuasaan atas Indonesia pun

berpindah ke tangan Inggris. Pada 1811, Thomas Stanford Raffles diangkat

sebagai Gubernur Jenderal. Setelah kekuasaan Inggris berakhir, pembangunan

|

|

53

Batavia dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Paruh abad XIX

merupakan

periode

kedamaian

dalam sejarah

Batavia,

ditandai

dengan

pemerintahan stabil, perluasan ekonomi dan usaha, serta pembangunan dan

pengadaan infrastruktur seperti tramway.

Kota Batavia sejak 1920-an cenderung berkembang menjadi kota

modern. Banyak bangunan asli abad XIX, bercampur dengan yang dirombak

menjadi modern sesuai perkembangan arsitektur di Eropa abad XX. Coraknya

eklektik. Ada yang menggunakan menara dan kubah model Byzantium, hiasan

model Art Deco, dan model khas arsitektur Belanda yang bercampur elemen

bangunan tropikal.

Namun keadaan kota lama yang sekarang kita kenal dengan nama

Kota Tua sudah banyak berubah. Kota lama

ditinggalkan

karena

terjadi

perpindahan ke pusat-pusat lain yang tersebar di seluruh Kota Jakarta.

Saat ini bangunan-bangunan di kawasan Kota Tua dapat dibagi

menjadi lima kategori : sudah musnah atau berganti bangunan baru, hampir

musnah atau

mulai runtuh,

utuh

namun

kosong

tidak

terpelihara

dan

tidak

lama akan mulai runtuh, masih cukup baik namun tidak digunakan; dan ada

pula dalam jumlah terbatas yang masih baik, terpelihara, dan digunakan.

II.2.2

Peraturan Bangunan di Kota Tua Jakarta

Peraturan bangunan di Kota

Tua terangkum dalam peraturan khusus

yang

disusun

oleh

Unit

Penataan

Teknis

yang

berkantor

di

Museum

Fatahillah. Peraturan ini berlaku bersama peraturan lain seperti Undang-

undang dan SK Gubernur yang mengatur penentuan, pemugaran/

|

54

pemeliharaan, dan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya. Peraturan

yang terkait dengan kawasan Kota Tua dan bangunan cagar budaya cukup

banyak dan detil. Maka pada bahasan ini

akan

dicantumkan

ketentuan

yang

paling utama saja dan dipersempit wilayahnya sebatas tapak terpilih.

Upaya

pelestarian

di

Jakarta

didasarkan

kepada

UU

No.

5

tahun

1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan

Daerah No. 9 tahun 1999,

yang menggolongkan kawasan cagar budaya menjadi 3 golongan : kawasan

cagar budaya golongan I-III, dan menggolongkan bangunan cagar budaya

menjadi 3 golongan : bangunan cagar budaya golongan A, B, dan C.

Berdasarkan

Rencana Induk Kotatua

Jakarta (Dinas Tata Kota,

2007), di tengah-tengah Kawasan Cagar Budaya Kota Tua terdapat zona inti,

yaitu

area

yang

memiliki

nilai

sejarah

yang

lebih

bernilai, yang

dahulunya

sebagian besar adalah kota di dalam dinding. Kawasan Cagar Budaya Kotatua

dibagi

menjadi 5 (lima)

zona yaitu kawasan Sunda Kelapa, Fatahillah,

Pecinan, Pekojan, dan Peremajaan.

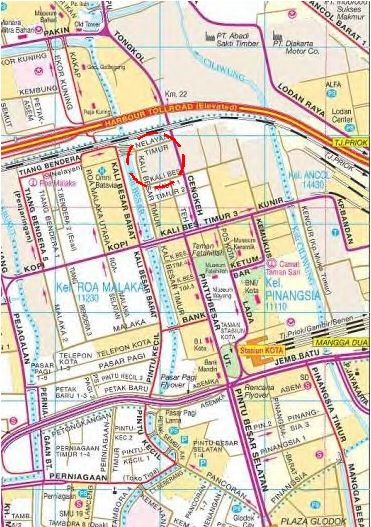

Gambar II.2.2.1 Peta selu®uh kawasan Kota Tua dan Zona Inti seluas 87 Ha

Sumber : Guidelines Kotatua dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI Jakarta

|

55

Tapak terpilih

terletak di dalam

zona

inti

yaitu

zona

2

atau

zona

Fatahillah,

tepatnya

di blok utara jalan Kali Besar

Timur bagian utara.

Menurut

guidelines,

pada tapak

ini terdaftar

satu bangunan

cagar

budaya

golongan B. Dari

survey

tapak,

didapati bahwa nilai

sejarah

dan

arsitektur

bangunan

di

sepanjang Jalan

Kali

Besar Timur

bagian

utara ternyata

tidak

terlalu

terjaga dibanding bagian

selatan.

Banyak bangunan yang sudah

dirombak atau dihancurkan dan diganti dengan bangunan-bangunan baru.

Gambar II.2.2.2 Bangunan sekitar tapak yang tidak kontekstual dengan kawasan

Sumber : Dokumentasi pribadi

Penyusun

memilih

tapak

ini dengan

konsekuensi mempertahankan

façade dan selubung bangunan yang memang harus dipertahankan. Penyusun

mendata

setiap bangunan

yang

ada di tapak, menyusun

gambaran

façade

eksisting dan

membandingkannya

dengan

data

foto/lukisan/gambar otentik

yang menunjukkan kondisi asli pada

masa setidaknya 50 tahun

silam.

Data

yang

ada

kemudian

dianalisa

untuk

memutuskan

mana

yang

harus

dipertahankan dan mana yang dapat dibongkar/dipugar atau dibangun kembali

baik sesuai kondisi asli sebelum diganti.

Merujuk

pada

Guidelines

Kotatua

(2007),

beberapa

ketentuan

pembangunan yang berlaku di tapak terpilih antara lain :

|

|

56

•

Intensitas bangunan atau koefisien lantai bangunan

mengacu kepada

aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota

•

Pemanfaatan intensitas bangunan di kavling bangunan cagar budaya

Golongan A dimungkinkan sebatas

tidak merubah tampak, selubung

bangunan, dan interior bangunan yang dilestarikan

•

Untuk memenuhi ketentuan butir (2),

luas lantai total bangunan cagar

budaya Golongan A beserta bangunan tambahannya merupakan resultante

dari luas lantai asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar

masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB yang

dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota

•

Pemanfaatan intensitas bangunan di kavling bangunan cagar budaya

Golongan

B

dan C dimungkinkan sebatas tidak merubah

masa bangunan

yang dilestarikan. Pada Golongan B, tampak dan selubung bangunan

dipertahankan,

sedangkan bagian dalamnya diperbolehkan berubah,

kecuali

bagian interior yang penting. Pada Golongan C, façade

bangunannya saja yang harus dipertahankan.

•

Untuk memenuhi ketentuan butir (4),

luas lantai total bangunan cagar

budaya Golongan B dan C merupakan resultante dari

luas lantai di dalam

masa bangunan asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar

masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB oleh DTK

•

Pada bangunan cagar budaya Golongan A, B, dan C, sebagai akibat tidak

dapat dimanfaatkannya secara penuh KLB maksimal yang ditetapkan oleh

|

|

57

Dinas Tata Kota, maka sebagai kompensasi diterapkan prinsip alih

intensitas (Transfer of Development Right) sebagaimana diatur oleh Dinas

Tata Kota

•

Untuk kavling dengan bangunan bukan bangunan cagar budaya, nilai KLB

sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota

Dalam mengadakan

pemugaran

dan

penambahan

bangunan

baru,

Penyusun akan merujuk pada Peraturan DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999

tentang

Pelestarian

dan

Pemanfaatan

Lingkungan

dan

Bangunan Cagar

Budaya dan Guidelines Kotatua. Beberapa ketentuan umum mengenai

penambahan bangunan baru antara lain :

•

Letaknya tersembunyi dari sisi depan jalan bangunan eksisting.

•

Terpisah dengan bangunan asli dengan

jarak minimal 3

(tiga)

meter dari

tampak belakang bangunan asli.

•

Menghargai

bentuk,

ukuran,

proporsi

dan

material

bangunan

asli

tanpa

harus meniru gaya bangunan asli

•

Dirancang dengan gaya sederhana dan tidak mencolok sehingga tidak

bersaing dengan bangunan asli

•

Perubahan

dan

penambahan

yang

dilakukan

secara

visual

tidak

tampak

atau tidak berpotensi untuk tampak dari sisi jalan dan ketinggiannya tidak

melebihi ujung atap bangunan asli

•

Bangunan tambahan dapat dihubungkan dengan bangunan asli dengan

selasar, lebar maksimal 3 meter dan tidak merusak arsitektur bangunan asli

|

58

•

Upaya

rehabilitasi

dan

revitalisasi

melalui

perubahan

tata

ruang

dalam

diperbolehkan untuk bangunan golongan B selama tidak merubah struktur

yang utuh dengan bangunan utama (sesuai Perda No. 9/ 1999 ps. 20)

•

Perubahan

tata ruang

dalam

bangunan

golongan

B

tidak berlaku

bagi

ruang yang

harus dilestarikan seperti

lobby dan hall utama, serta ruang-

ruang lain yang merupakan bagian arsitektur yang penting dari bangunan

yang bersangkutan.

II.2.3

Sejarah Kawasan Kali Besar

Kali

Besar

adalah ‘jantung’ Batavia, satu

fragmen dari

Sungai

Ciliwung yang

dipilih

Belanda sebagai

lahan

untuk

mendirikan kota. Kali

Besar memiliki

peranan

penting

dalam sejarah

Batavia selama tiga abad.

Sungai

ini diluruskan pada 1631 dan

1632

atas perintah

Gubernur

Jenderal

Jacques Specx untuk mewadahi aktivitas perkapalan.

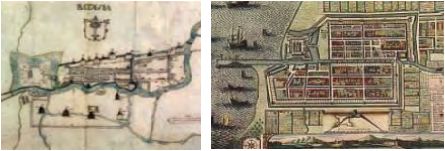

Gambar II.2.3.1 Kali Besar sebelum dan sesudah diluruskan pada 1631-1632

Sumber : Koleksi Mahandis Yoanata

Pada abad 17 dan 18, di sepanjang tepi Kali Besar berdiri bangunan

yang bervariasi : gudang, rumah-rumah mewah,

gereja, dan pasar. Awalnya

|

59

warga Eropa dan Cina tinggal di sepanjang Kali Besar, tapi setelah peristiwa

1740, warga Cina dilarang tinggal di dalam tembok kota.

Gambar II.2.3.2 Portugeesche Kerk dan Pembantaian 1740

Sumber : Koleksi Mahandis Yoanata

Paruh

akhir abad ke-19, gereja dan pasar

tidak ada

lagi, Kali Besar

menjadi pusat bisnis dan perdagangan berkarakter dominan Eropa. Perubahan

yang terjadi pada Kali Besar salah satunya dipicu pengesahan Hukum Agraria

di Belanda pada 1870 yang mengakhiri

sistem kultivasi yang diterapkan

pemerintah dan mengizinkan pengembangan perusahaan pribadi atau swasta.

Dampaknya adalah pertambuhan pesat jumlah bank, perusahaan

dagang, agen perkapalan, broker asuransi, dan usaha dagang yang berlokasi di

kawasan Kali Besar. Ekspor gula dan

kopi

yang

mendominasi

perdagangan

Batavia pada 1870-1880 banyak ditangani perusahaan di kawasan ini.

Pada 1900-an, perusahaan-perusahaan secara bertahap memindahkan

kantor

pusatnya

ke

Molenvliet

(Jalan

Gajah

Mada-Hayam Wuruk)

dan

sepanjang Noordwijk (Jalan Juanda) dan Rijswijk (Jalan Veteran).

|

60

Gambar II.2.3.3 : Kanto®-kanto® dagang di Kali Besar

Sumber : Koleksi Mahandis Yoanata

II.2.4

Masa Lalu-Masa Kini-Masa Depan Kawasan Kali Besar

Mengacu

pada

guidelines

Kota

Tua

pada

subbab

Pelestarian

dan

Pemanfaatan

Ruang-ruang

Kota

Cagar

Budaya,

ruang

terbuka

disepanjang

Kali Besar bagian utara harus diolah sebagai berikut :

Sepanjang Kali

Besar

Timur Utara

difungsikan

sebagai

ruang

terbuka aktif dalam bentuk kaki lima tepi air (waterfront food stalls). Tempat-

tempat makan ini dapat terpisah atau

menjadi bagian perluasan dari restoran

dan tempat makan yang ada pada lantai

dasar bangunan-bangunan

yang

menghadap

Kali Besar. Area ini juga berfungsi sebagai jalur pedestrian,

tempat parkir, dan sirkulasi kendaraan bermotor terbatas.

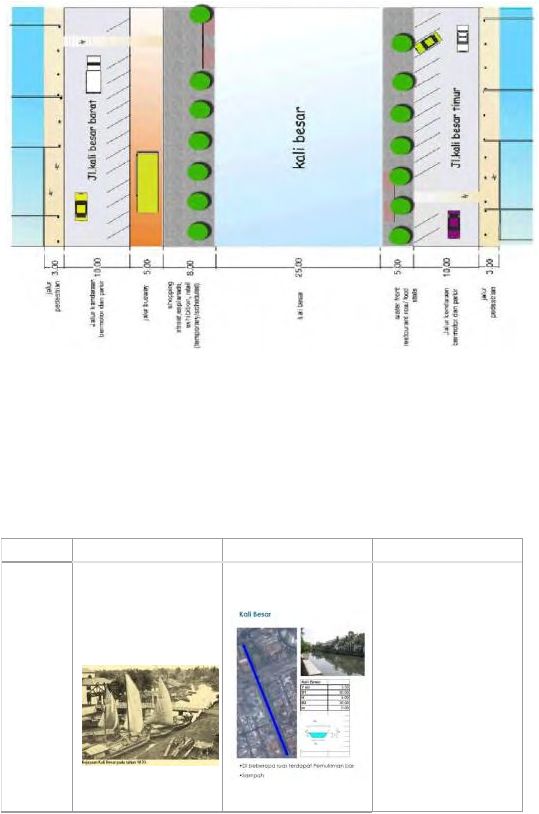

Gambar II.2.4.1 Pemanfaatan ruang te®buka di sepanjang Kali Besar

|

61

Sumber : Guidelines Kotatua dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI Jakarta

Berikut perkembangan kawasan Kota Tua, khususnya daerah sekitar

tepi Kali Besar, dikemukakan dalam tabel sebagai batasan sekaligus pedoman

perencanaan dan perancangan :

Tabel II.2.4.1 Tinjauan masa lalu, masa kini, dan masa depan kawasan Kali Besar

Masa Lalu/Sejarah

Realitas/Masa Kini

Rencana Masa Depan

Peruntukan/

fungsi sungai

Aktivitas kapal-kapal

dagang/kapal barang, sirkulasi

air

Tidak berfungsi

Menghadirkan kembali peran

elemen lingkungan ‘air’

termasuk ‘waterfront’ dalam

pengembangan kawasan,

memperbaiki

infrastruktur tata

air, meningkatkan kualitas air

melalui program kali bersih,

meningkatkan kapasitas &

intensitas drainase melalui

sistem polder untuk mengatasi

dan mencegah banjir

|

62

Peruntukan/

fungsi tepi

sungai

Gudang-gudang untuk

penyimpanan barang

sementara

Pedestrian, terminal

Sebagai waterfront

restaurant/food stalls,

shopping street, esplanade,

jalur busway, parkir

Fungsi

bangunan di

kiri-kanan

sungai

Abad 17-18 : gudang, hunian

mewah, gereja, pasar

Abad 19 : Bank, kantor

dagang, agen pengapalan,

broker asuransi, pedagang

Kantor, hotel Banyak yang

kosong/tidak digunakan

Lantai bawah untuk restoran,

toko/retail,

galeri, hiburan

Lantai atas untuk galeri,

pendidikan, perkantoran,

hotel, apartemen

Fungsi jalan

di tepi sungai

Jalan bagi pejalan kaki,

transportasi manual, dan

kendaraan

Jalan kendaraan

Jalan kendaraan

Akses dan

sirkulasi

Arah tidak diatur, sebagian

besar masih berjalan kaki,

menggunakan sepeda, kereta

kuda

Sebagian besar ruas jalan

diatur satu arah, kendaraan

bermotor sangat umum,

beberapa ruas jalan ditutup

untuk dijadikan pedestrian

Memindahkan arus jalur

pintas ke lingkar luar,

mengusulkan underpass agar

kendaraan tidak melewati,

memperkecil volume

kendaraan,orientasi pada

pejalan kaki

Pedestrian

Cukup teratur, kontinu,

beberapa dilindungi arkade

atau kanopi

Kurang kontinu, di beberapa

ruas hilang, terganggu

tumbuhnya pohon atau

keberadaan PKL

Kontinyu, terintegrasi dengan

jaringan

jalan, berarkade,

berkanopi, perabot jalan

bersifat festive

Tata hijau dan

ruang terbuka

Sepanjang tembok kota, tepian

kanal dan parit ditanai pohon

palem dan kenari yang

rindang

Di beberapa ruas jalan besar

cukup teduh, di jalan-jalan

kecil masih terasa

gersang

RTH aktif, formal, pohon

bersifat pengarah

II.2.5

Sejarah Perhotelan di Indonesia

Pada zaman penjajahan

Belanda dan

masa sebelum kemerdekaan di

tahun 1945 telah banyak didirikan hotel besar berskala internasional, terutama

di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan,

Semarang, dan Yogyakarta. Tercatat beberapa hotel yang ternama seperti

Hotel Des Indes di Jakarta dan Hotel Savoy Homann di Bandung, serta Hotel

Bali Beach di Bali yang sering digunakan untuk menerima tamu-tamu negara.

|

63

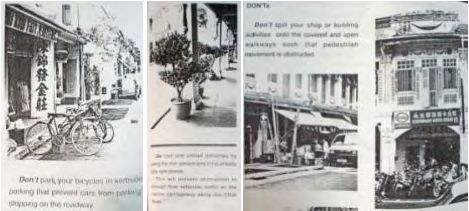

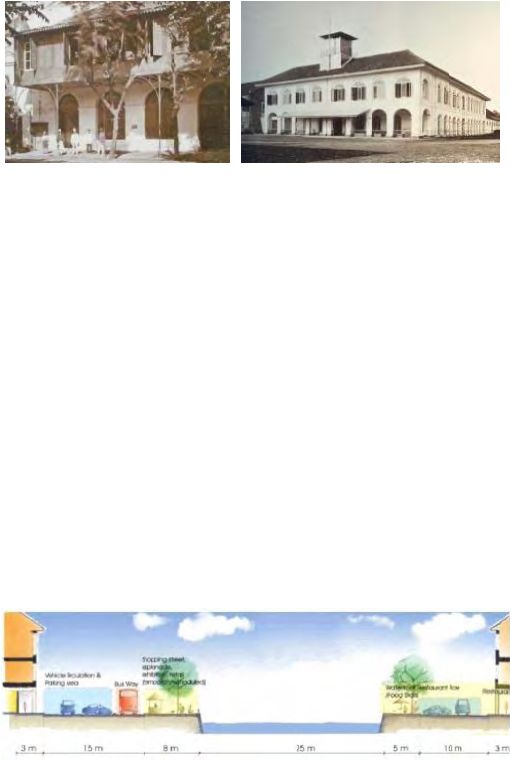

Gambar II.2.5.1 Hotel-hotel besar pertama di Indonesia

Sumber : Dok. Savoy Homann untuk Aga Khan Award dan dokumentasi pribadi

Perkembangan hotel-hotel bersejarah di Indonesia dapat dicatat

setelah Indonesia merdeka. Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno

membangun

beberapa

hotel

atas

kepemilikan

pemerintah yang

kemudian

menjadi

hotel

di

bawah

BUMN.

Hotel-hotel

tersebut

antara

lain Hotel

Indonesia di Jakarta, Bali Beach Bali, dan Samudra Beach Hotel Yogyakarta.

Saat

ini

telah

umum

dijumpai

berbagai

tipe

hotel

dari

hotel

melati

atau losmen yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kelas mengah ke

bawah sampai hotel berbintang lima, dan diamond yang paling tinggi.

II.2.6

Definisi City Hotel di Indonesia

Menurut Peraturan gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No. 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel pasal 1 ayat (10),

Hotel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas

kamar

untuk

menginap

dengan

perhitungan pembayaran harian serta dapat

menyediakan berbagai jenis fasilitas

pelayanan

seperti

fasilitas

penyediaan

makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan

hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan

perkantoran,

fasilitas jasa layanan keuangan,

fasilitas perbelanjaan, serta

|

|

64

pengembangan

fasilitas

penunjang

lainnya

yang

diperlukan

untuk

aktivitas

tamu dan pengunjung.

SK Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan

usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan

bahwa

hotel

adalah

suatu

jenis

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk

menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang

lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Merujuk

pada

Akomodasi

Perhotelan

Jilid

I

(Suwithi,

2008,

p51),

city hotel adalah salah satu jenis hotel, diklasifikasikan berdasarkan faktor

lokasi. Definisinya adalah hotel yang terletak di dalam kota, dimana sebagian

besar tamu

yang menginap memiliki kegiatan berbisnis. Dalam sumber

yang

sama

(p42), city

hotel berciri terletak

di

tengah

kota

besar

yang

digunakan

oleh kebanyakan usahawan.

II.2.7

Klasifikasi Hotel Bintang Empat dan Compact Hotel

Dalam perancangan

city

hotel,

dibuat

satu

hotel

dengan

rentang

layanan

yang

lebar.

Secara

keseluruhan,

hotel

dan fasilitasnya

dirancang

menurut standar klasifikasi hotel bintang empat, tapi disediakan juga paket

kamar hotel berkonsep compact hotel dengan layanan yang terbatas.

Layanan hotel dan fasilitas berstandar bintang empat ditargetkan bagi

tamu dari kalangan wisatawan yang ingin berwisata di kawasan Kota Tua

dalam waktu

yang

lama

dan

menikmati

fasilitas

lengkap

dan

lebih

mewah,

wisatawan bisnis kelas atas, wisatawan mancanegara, serta untuk mengadakan

|

|

65

event besar seperti konferensi atau pernikahan

yang

membutuhkan hall yang

besar dan kamar yang banyak untuk tamu rombongan.

Pemilihan

lokasi

yang menghadap

Kali

Besar

dan

Jembatan

Kota

Intan, dekat dengan objek-objek wisata, serta akses jalan besar dianggap

cukup layak untuk perancangan hotel bintang empat. Potensi wisata dan

kesejarahan kawasan juga menjadi nilai positif.

Unit kamar

dan fasilitas hotel berstandar bintang empat ini

dikombinasi dengan kamar-kamar hotel berkonsep compact

hotel di area

terpisah

dengan

tarif

yang

lebih

terjangkau

dan

fasilitas yang

jauh

lebih

sederhana – cukup akomodasi untuk beristirahat/tidur.

Fasilitas tambahan

dapat

diperoleh

dengan

membayar

biaya

tambahan (layanan terbatas). Targetnya adalah tamu dari kalangan pelajar dan

mahasiswa,

wisatawan low

cost dan

backpacker, serta wisatawan dengan

tempat

tujuan

spesifik yang

cukup

membutuhkan

tempat

bermalam,

yang

umumnya membutuhkan fasilitas penginapan tidak lebih dari dua hari.

Penyusun memutuskan untuk merancang dua jenis layanan hotel

dalam satu proyek ini dengan beberapa pertimbangan :

1. Tapak sangat potensial untuk pengadaan proyek berskala besar yang

mampu menghidupkan kawasan; memenuhi persyaratan perancangan hotel

bintang

empat dari segi

lokasi –

nilai

sejarah

dan

arsitektural

kawasan,

luasan, view, dan akses.

2. Hasil survey BPS dalam Jakarta dalam Angka menunjukkan bahwa pada

hotel bintang empat dan

lima, rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia

|

66

relatif

tinggi

dibanding

hotel

berbintang rendah. Disimpulkan bahwa

pengadaan hotel bintang empat ke atas dapat menarik

lebih banyak tamu

asing yang dapat menjadi wisatawan Kota Tua yang potensial. Kompetitor

yang lokasinya paling dekat, Hotel Batavia, juga berbintang empat.

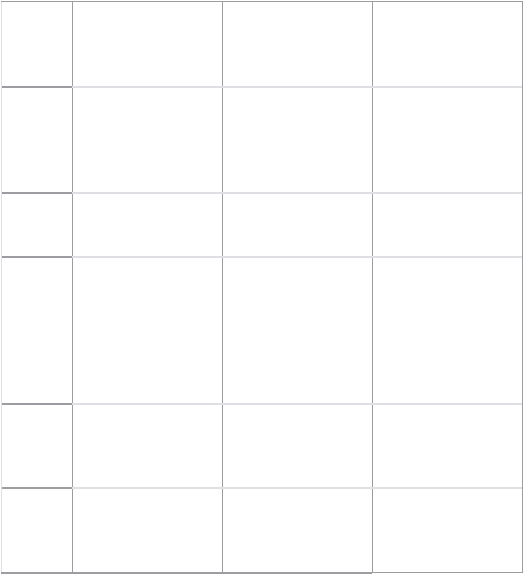

Tabel II.2.7.1 Rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia hotel berbintang di DKI Jakarta

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta No 09/03/31/Th. XII, 1 Maret 2010

3. Poin survey BPS lainnya menunjukkan bahwa lama menginap tamu asing

di hotel bintang empat paling panjang. Sama halnya tamu asal Indonesia.

Diasumsikan bahwa hotel bintang empat berpotensi untuk menjadi tempat

singgah untuk waktu lama, yang berarti wisatawan juga berkesempatan

menjelajah kawasan Kota Tua dalam waktu yang lebih panjang.

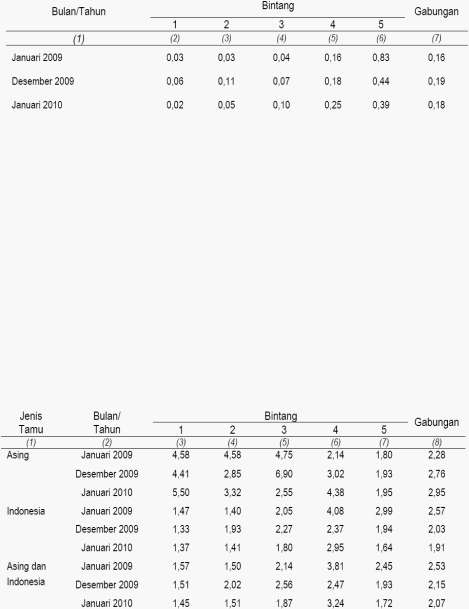

Tabel II.2.7.2 Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia hotel berbintang

di Jakarta menurut klasifikasi hotel (hari)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta No 09/03/31/Th. XII, 1 Maret 2010

|

67

4. Melalui

pengamatan

dan

data, disimpulkan

bahwa

pengadaan

hotel

bintang

empat

saja

tidak

akan cukup

menarik

banyak

wisatawan

dan

memenuhi tujuan

utama pengadaan proyek

yaitu

menghidupkan kawasan.

Untuk menarik banyak tamu, khususnya mayoritas tamu lokal atau dari

ekonomi menengah ke bawah, perlu menyediakan satu fasilitas akomodasi

bertarif

murah.

Maka

disediakan

juga

fasilitas kamar

hotel

berkonsep

compact hotel dengan limited service dalam bangunan yang sama.

5.

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat penghunian kamar hotel

berbintang

rendah

(1-2)

mengalami peningkatan

dari

tahun

ke

tahun

dibanding hotel berbintang tinggi (4-5).

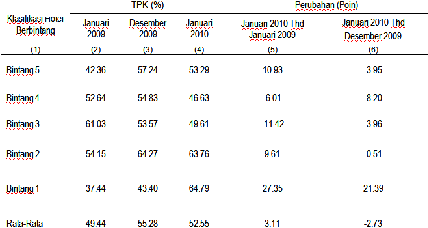

Tabel II.2.7.3 Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang menurut klasifikasi hotel di

Jakarta bulan Januari 2009, Desember 2009, dan Januari 2010

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta No 09/03/31/Th. XII, 1 Maret 2010

Disimpulkan bahwa untuk menarik banyak pengunjung perlu

disediakan akomodasi bertarif murah. Namun, penyusun berpendapat bahwa

hotel bertarif murah tidak selalu didapat dengan desain yang sederhana, lokasi

|

68

yang sulit dijangkau, apalagi fasilitas dan pelayanan berstandar buruk. Bahkan

sampai

mendapat label hotel ‘esek-esek’

seperti

yang

banyak

dijumpai

di

kawasan Kota Tua, padahal notabene Guidelines melarang usaha tersebut.

Maka

penyusun

cenderung

merujuk

pada

limited

service

atau

compact

hotel

yang

tetap

menyediakan

akomodasi untuk kebutuhan paling

minimal, seperti tidur dan mandi, yang baik; serta berada pada lokasi strategis,

sambil

meminimalkan

harga

dengan

meminimalkan

luasan

unit kamar

dan

meniadakan

fasilitas

tambahan,

seperti

tidak

mendapat

sarapan dan

penggunaan AC, kecuali bila

tamu bersedia membayar tambahan biaya

sejumlah yang ditetapkan.

Klasifikasi

hotel bintang empat

merujuk pada Surat Keputusan

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi :

Tabel II.2.7.4 Klasifikasi hotel bintang empat menu®ut SK Menpa®postel

Fasilitas

Kamar Tidur

Luas Kamar

Ruang Makan

(Restoran)

Bar dan

Coffee Shop

Minimal 50 kamar, 3

kamar suite

18-28 m²

Wajib minimal 2

Wajib minimal 1

Fasilitas

Rekreasi dan Olah

Raga

Function

Room

Ruang yang

disewakan

Lounge

Taman

Wajib perlu + 2 jenis

fasilitas lain

Wajib

minimal 1

Perlu

Minimal 3

Wajib

Perlu

Klasifikasi hotel bintang empat merujuk pada Akomodasi Perhotelan

Jilid 1 antara lain :

Tabel II.2.7.5 Klasifikasi hotel bintang empat menu®ut buku teks pe®hotelan SMIP

Jumlah kamar standar

Jumlah kamar suite

Kamar mandi

Luas kamar

standar

Luas kamar suite

****

Minimum 50 kamar

Minimum 3 kamar

Di dalam

minimum 24 m²

minimum 48 m²

|

69

Belum ada

standar

klasifikasi

yang

resmi

mengenai compact hotel.

Terminologi

ini

digunakan

penyusun

merujuk

pada

artikel

Compact

Hotels

Big

on

Style

(Lee,

2009,

p1)

yang

memakai

istilah compact

hotel

untuk

menyebut hotel yang menarik pengunjung dengan memadukan kualitas desain

yang baik dan harga murah; dengan meminimalkan luasan unit kamar dan

mengurangi biaya untuk fasilitas yang tidak selalu dimanfaatkan oleh tamu

hotel seperti fasilitas olahraga, sarapan, dan room service.

Standar luasan dan fasilitas yang diterapkan penyusun dalam

perancangan tipe compact

hotel ini

mengacu

pada

studi

banding

proyek-

proyek yang sudah ada, salah satunya telah diuraikan pada subbab II.1.5.3.

Hotel-hotel

yang

digolongkan

ke

dalam

compact

hotel

contohnya

easy Hotel London, Yotel Amsterdam, dan CitizenM Amsterdam yang

menawarkan

kamar-kamar

berluasan

sangat

rendah

(7-12

m²

)

dengan

tarif

yang murah menurut standar Eropa – 30-100 US$ semalam.

Gambar II.2.7.1 Kamar di easy Hotel, Yotel, dan CitizenM

Sumber : fastcompany.com

II.2.8

Tinjauan Khusus Terhadap Topik dan Tema