|

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Perancangan Sistem Kerja

Perancangan sistem kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dari teknik -

teknik dan prinsip -

prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem

kerja yang bersangkutan (Iftikar Z. Sutalaksana; dkk,

2006, hal.6-7). Teknik-

teknik dan prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur komponen

sistem kerja

yang terdiri dari manusia dengan sifat dan kemampuannya, peralatan kerja, bahan

serta lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga dicapai tingkat efektivitas dan

efisiensi yang tinggi bagi perusahaan serta aman, sehat dan nyaman bagi pekerja.

Efisiensi adalah suatu hal yang amat sangat penting yang terdapat dalam

sifat-sifat yang dikehendaki dari rancangan suatu sistem kerja dan dapat

didefinisikan sebagai keluaran (output) dibagi dengan masukan (input), semakin

besar harga rasio ini maka semakin tinggi efisiensinya. Dalam perancangan

sistem kerja pengertian efisiensi diterapkan dalam bentuk perbandingan antara

hasil kinerja yang dicapai dengan ongkos yang

dikeluarkan untuk mendapatkan

hasil tersebut, pengertian ongkos di sini bukanlah besarnya uang yang

dikeluarkan tetapi dalam pengertian luas, dapat berupa waktu dan lain-lain.

2.2 Pengukuran Waktu Kerja

Pengukuran waktu kerja merupakan suatu aktivitas untuk menentukan

waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam melaksanakan suatu

pekerjaan (Sritomo Wignjosoebroto, 2006, hal.130).

Tujuan pengukuran waktu kerja adalah untuk mendapatkan waktu baku.

2.2.1 Waktu Pengamatan

Adalah waktu pengamatan yang diperoleh dari hasil pengamatan

dan pengukuran waktu yang diperlukan seorang pekerja untuk

menyelesaikan suatu aktivitas pekerjaan.

2.2.2 Pengukuran Kerja (Work Measurement)

Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur kerja,

diantaranya :

1) Sampling Pekerjaan atau work sampling.

2)

Predetermined Motion Times.

|

3) Studi waktu dengan jam henti atau Stopwatch Time Study.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan waktu

adalah dengan menggunakan metoda jam henti (Stopwatch) dan untuk

jumlah sampelnya menggunakan metoda sampling. Metode ini

diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19.

Metode ini baik diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung singkat

dan berulang - ulang (Edi Satriyanto; dkk. 2008).

Terdapat tiga metoda jam henti yang digunakan untuk mengukur

elemen kerja (Sritomo Wignjosoebroto, 2008, hal.181-182) :

1) Continuous Timing

Pada metode ini stopwatch

dijalankan terus menerus selama

pengamatan Stopwatch

baru akan dihentikan pada saat pengamatan

selesai dilakukan dan pada akhir pengamatan waktu yang telah

didapat dicatat. Selain itu untuk mendapatkan masing-masing waktu

individu maka perlu dilakukan proses pengurangan.

2) Repetitive Timing

Untuk metode ini cara menggunakan stopwatch, stopwatch ini dibaca

secara simultan dan angka pada stopwatch

dikembalikan ke angka

nol setelah setiap proses selesai. Metode ini dapat dilakukan

pencatatan langsung tanpa perlu mengurangi waktu.

3) Accumulative Timing

Pada metode ini cara menggunakan stopwatch

melibatkan dua atau

lebih

stopwatch, hal ini dikarenakan metode yang digunakan yaitu

ketika stopwatch

yang pertama berhenti kemudian stopwatch

yang

kedua mulai dijalankan dan ketika stopwatch yang kedua berhenti

maka stopwatch yang ketiga dijalankan.

2.3 Beberapa Kategori Waktu

2.3.1 Waktu pengamatan (Waktu Siklus)

Waktu pengamatan merupakan waktu yang diperoleh dari hasil

pengamatan dan pengukuran waktu yang diperlukan oleh pekerja untuk

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk

menghitung waktu siklus (Barry Render; dkk, 2009, hal.630) :

Waktu Siklus rata-rata =

? Xi

N

|

|

? Xi = Jumlah Waktu Siklus

N = Jumlah Pengamatan

2.3.2 Waktu Normal

Waktu yang diperlukan pekerja untuk menyelesaikan suatu

aktivitas di bawah kondisi kerja yang normal. Waktu normal di sini tidak

termasuk waktu longgar yang diperlukan untuk melepas lelah (fatique)

ataupun kebutuhan seorang pekerja (personal needs). Berikut ini rumus

yang digunakan untuk menghitung waktu normal

(Barry Render; dkk,

2006, hal. 536) :

Waktu Normal (WN) = Waktu Siklus x Performans Rating (%)

2.3.3 Standard Time (Waktu Baku)

Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pekerja

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu baku ini sudah mencakup

kelonggaran waktu (allowance time), waktu kelonggaran

merupakan

kelonggaran

yang diberikan untuk menghilangkan rasa fatique

dan

hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan.

yang diberikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang harus

diselesaikan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung waktu

baku (Sritomo Wignjosoebroto, 2008, hal.203) :

Waktu Baku = Waktu Normal + (Allowance (%) x Waktu Normal)

Ket : Allowance = Kelonggaran

2.4 Penyesuaian (Performans Rating)

Pengukur harus mengamati kewajaran kerja yang ditunjukkan oleh

pekerja Ketidakwajaran dapat terjadi misalnya bekerja tanpa kesungguhan,

sangat cepat seolah-olah dikejar oleh waktu atau karena menjumpai kesulitan-

kesulitan seperti kondisi ruangan yang tidak mendukung untuk bekerja (Iftikar

Z. Sutalaksana; dkk, 2006, hal.157-166). Penyebab

seperti tersebut di atas

mempengaruhi kecepatan kerja yang berakibat terlalu singkat atau terlalu

panjangnya waktu penyelesaian. Hal ini jelas tidak diinginkan karena waktu

baku yang dicari merupakan waktu yang diperoleh dari kondisi dan cara kerja

yang mendukung seorang bekerja menyelesaikan suatu pekerjaan.

|

|

2.4.1 Metoda Westinghouse

Metoda ini merupakan metoda penentuan nilai penyesuaian

dilakukan dengan cara mengelompokkan tingkat keterampilan pekerja,

usaha pekerja, kondisi kerja pekerja, konsistensi kerja pekerja (Iftikar Z.

Sutalaksana; dkk, 2006, hal.159-166).

a.

Keterampilan (Skill)

Merupakan kemampuan yang dimilki oleh pekerja dalam mengikuti

cara kerja yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Keterampilan

juga dapat mengalami penurunan yang disebabkan diantaranya karena

apabila pekerja terlampau lama tidak menangani pekerjaan tersebut atau

karena kondisi kesehatan yang sedang terganggu, rasa fatique

yang

berlebihan, pengaruh lingkungan kerja dan faktor-faktor lainnya.

Super skill :

-

Terlihat seperti telah terlatih dengan sangat baik.

-

Gerakan - gerakan halus tetapi sangat cepat sehingga sangat sulit

untuk diikuti.

-

Terkadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan mesin

(kecepatannya konsisten).

-

Perpindahan dari satu elemen ke elemen pekerjaan lainnya tidak

terlampau terlihat.

-

Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan berpikir dan merencanakan

tentang apa yang dikerjakan.

-

Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerja yang

bersangkutan adalah pekerja yang sangat baik.

Excellent Skill :

- Percaya pada diri sendiri.

- Terlihat telah terlatih baik dan bekerja dengan teliti.

- Gerakan - gerakan dalam bekerja beserta urutan pekerjaan yang

dikerjakan tanpa kesalahan.

- Menggunakan peralatan dengan baik.

- Bekerja dengan cepat tanpa mengorbankan mutu.

- Bekerja berirama dan terkoordinasi.

Good Skill :

-

Kualitas hasil memenuhi standar.

|

|

-

Bekerja tampak lebih baik dari kebanyakan pekerja lainnya.

-

Dapat memberi petunjuk - petunjuk pada pekerja lainnya yang

memiliki keterampilan lebih rendah.

-

Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap.

-

Tidak memerlukan banyak pengawasan.

-

Tidak keragu-raguan.

-

Bekerja dengan stabil.

-

Gerakan - gerakan terkoordinasi dengan baik.

-

Gerakan-gerakan cepat.

Average Skill :

-

Tampak kepercayaan pada diri sendiri.

-

Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan perencanaan.

-

Gerakan cukup menunjukkan tidak ada keraguan.

-

Mengkoordinasi tangan dan pikiran dengan cukup baik.

-

Tampak cukup terlatih dan mengetahui seluk beluk pekerjaanya.

-

Secara keseluruhan cukup memuaskan dan bekerja dengan teliti.

Fair Skill :

-

Tampak terlatih tetapi belum cukup baik.

-

Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya.

-

Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum melakukan

gerakan - gerakan.

-

Tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup.

-

Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaan yang sedang

dilakukan tetapi telah dipekerjakan di bagian itu sejak lama.

-

Sebagian waktunya terbuang karena kesalahan - kesalahan

sendiri

-

Jika tidak bekerja dengan sungguh - sungguh maka produk yang

dihasilkan sangat rendah.

Poor Skill :

-

Tidak dapat mengkoordinasi tangan dan pikiran.

-

Gerakan - gerakan dalam bekerja terlihat kaku.

-

Kelihatan ketidaknyaman pada urutan gerakan dalam bekerja.

-

Seperti tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan.

-

Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya.

|

|

-

Ragu-ragu dalam melaksanakan gerakan - gerakan kerja.

-

Sering melakukan kesalahan-kesalahan.

-

Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri.

-

Tidak dapat mengambil inisiatif sendiri.

Secara keseluruhan tampak pada kelas-kelas di atas bahwa yang

membedakan kelas keterampilan seseorang adalah keragu-raguan,

ketelitian gerakan, kepercayaan diri, koordinasi, irama gerakan. Dengan

pembagian ini pengukur akan lebih terarah dalam menilai kewajaran

pekerja dilihat dari segi keterampilannya. Karena faktor penyesuaian

yang nantinya diperoleh dapat lebih objektif.

b.

Usaha

Adalah kesungguhan yang ditunjukkan atau diberikan operator ketika

melakukan pekerjaannya.

Excessive Effort

-

Kecepatan sangat berlebihan.

-

Usaha sangat bersungguh - sungguh tetapi dapat membahayakan

kesehatannya.

-

Kecepatan dalam bekerja tidak stabil sepanjang hari kerja.

Excellent Effort

-

Jelas terlihat kecepatan dalam bekerja.

- Gerakan dalam bekerja lebih ekonomis dari pada pekerja lainnya.

-

Penuh perhatian dalam bekerja.

-

Memberi saran dan dapat menerima petunjuk dengan senang.

-

Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu.

-

Gerakan - gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali.

- Bekerja dengan sistematis.

Good Effort

-

Bekerja berirama.

-

Waktu menganggur sangat sedikit.

-

Penuh perhatian pada pekerjaan.

-

Senang dengan pekerjaannya.

-

Kecepatan dalam bekerja dapat dipertahankan sepanjang hari.

-

Percaya pada kebaikan pengukuran waktu.

-

Menerima saran - saran dan petunjuk dengan senang.

|

|

-

Menggunakan alat - alat yang tepat dengan baik.

-

Tempat bekerja diatur dengan baik dan rapih.

-

Dapat memberi saran - saran untuk perbaikan kerja.

-

Dapat memelihara dengan baik kondisi peralatan.

Average Effort

-

Bekerja dengan stabil.

-

Menerima saran - saran tapi tidak melaksanakannya.

-

Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.

Fair Effort

-

Saran - saran perbaikan diterima dengan kesal.

-

Terkadang perhatian tidak ditujukan pada pekerjaan.

-

Kurang bersungguh - sungguh.

-

Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya.

-

Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku (SOP).

-

Alat - alat yang digunakan tidak selalu dalam keadaaan baik.

-

Sistematika dalam bekerja sedang-sedang saja.

Poor Effort

-

Banyak menyia - nyiakan waktu.

-

Tidak memperlihatkan adanya minat kerja.

-

Cenderung menolak saran - saran.

-

Tampak malas dan lambat dalam bekerja.

-

Melakukan gerakan-gerakan yang tidak perl

-

Tempat kerjanya tidak diatur dengan rapi.

-

Tidak peduli dengan kondisi peralatan kerja.

Dalam kondisi sebenarnya banyak terjadi pekerja dengan keterampilan

rendah bekerja tetapi ia memiliki usaha yang lebih sungguh - sungguh

sebagai pengimbangnya tetapi sebaliknya terdapat seorang pekerja

dengan keterampilan tinggi tetapi bekerja dengan usaha yang tidak

didukung tetapi dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi

walaupun hubungan antara keterampilan dengan usaha sangat erat tetapi

dengan metoda Westinghouse ini, kedua aspek tersebut dipisahkan

untuk lebih memudahkan dalam pemberian penyesuaian.

|

|

c.

Kondisi Kerja

Adalah kondisi fisik lingkungan, seperti keadaan pencahayaan, suhu,

kebisingan dan lain sebagainya. Kondisi terbagi atas beberapa aspek

antara lain ideal, excellent, good, average, fair dan poor.

d.

Konsistensi

Merupakan Tingkat kestabilan dalam bekerja, tingkat kestabilan ini

dapat diperhatikan dengan waktu penyelesaiaan yang dihasilkan oleh

pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik dari jam ke jam, dari

hari kehari dan seterusnya.

Rumus menghitung faktor penyesuaian (Iftikar Z. Sutalaksana; dkk,

2006, hal.166) :

TF = F.Keterampilan + F.Usaha + F.Kondisi + F.Konsistensi

Ket :

TF = Total Nilai Faktor

F = Faktor berdasarkan tabel westinghouse

Rumus menghitung nilai penyesuaian

Adapun rumus untuk menghitung nilai penyesuaian (Nofi Erni,

Haeruman. 2005) :

P = 1 + TF

Ket :

P = Nilai Penyesuaian

TF = Total nilai faktor penyesuaian

|

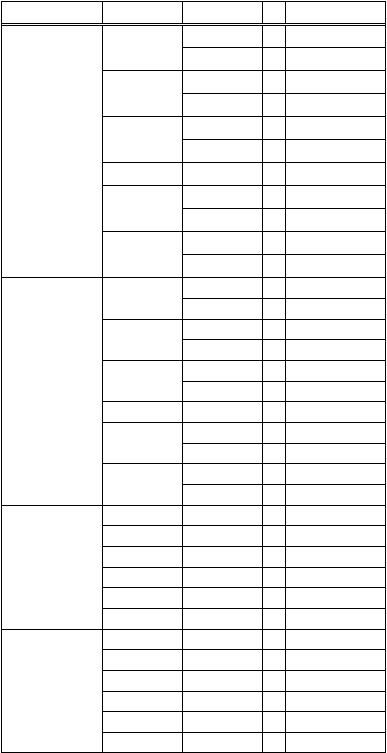

Berikut ini tabel penyesuaian berdasarkan metoda Westinghouse :

Tabel 2.1 Tabel Penyesuaian Westinghouse

Sumber : Iftikar Z. Sutalaksana, Teknik Perancangan Sistem Kerja

Faktor

Kelas

Lambang

Penyesuaian

Keterampilan

Superskill

A1

+

0.15

A2

+

0.13

Excellent

B1

+

0.11

B2

+

0.08

Good

C1

+

0.06

C2

+

0.03

Average

D

0

Fair

E1

-

0.05

E2

-

0.1

Poor

F1

-

0.16

F2

-

0.22

Usaha

Excessive

A1

+

0.13

A2

+

0.12

Excellent

B1

+

0.1

B2

+

0.08

Good

C1

+

0.05

C2

+

0.02

Average

D

0

Fair

E1

-

0.04

E2

-

0.08

Poor

F1

-

0.12

F2

-

0.17

Kondisi Kerja

Ideal

A

+

0.06

Excellent

B

+

0.04

Good

C

+

0.02

Average

D

0

Fair

E

-

0.03

Poor

F

-

0.07

Konsistensi

Perfect

A

+

0.04

Excellent

B

+

0.03

Good

C

+

0.01

Average

D

0

Fair

E

-

0.02

Poor

F

-

0.04

|

|

2.5 Faktor Kelonggaran (Allowance)

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu kebutuhan pribadi,

menghilangkan rasa fatique

dan hambatan-hambatan yang tidak dapat

dihindarkan (Iftikar Z. Sutalaksana; dkk, 2006, hal. 167-172).

2.5.1 Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi

kebutuhan pribadi di sini ialah seperti minum sekedarnya (hanya

untuk menghilangkan rasa haus), ke kamar kecil (toilet), bertanya ke

atasan untuk mendapatkan informasi kerja.

Untuk Pria : 2 % sampai dengan 2.5 % (dari waktu normal).

Untuk Wanita : 5 % (dari waktu normal).

2.5.2 Kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatique

Kelelahan merupakan suatu keadaaan yang timbul secara umum

terjadi pada setiap individu yang sudah tidak sanggup lagi melakukan

aktivitasnya (Iftikar Z. Sutalaksana; dkk, 2006, hal. 83).

2.5.3 Kelonggaran untuk hambatan-hambatan yang tak terhindarkan

Beberapa contoh yang termasuk ke dalam hambatan yang tidak

terhindarkan :

-

Menerima atau meminta petunjuk kepada pengawas.

-

Memperbaiki kemacetan singkat seperti mengganti alat potong yang

patah dan mesin berhenti karena padamnya aliran listrik.

2.6 Uji Keseragaman Data

Uji keseragaman data bertujuan untuk menguji keseragaman dari data

yang ada. Langkah-langkah untuk melakukan uji keseragaman data (Bahtiar

saleh Abbas; dkk, 2008) :

1.

Menghitung Cycle Time rata-rata

Cycle Time Rata-Rata = ? xi

N

Ket :

? xi : Jumlah dari beberapa cycle time (xi)

N : Jumlah pengamatan

|

2.

Menghitung Standar Deviasi

= v S

(xi-x rata-rata)²

N - 1

Ket :

Xi : Cycle Time

N : Jumlah Pengamatan

3.

Menghitung Kontrol Atas (BKA)

BKA = Cycle time rata-rata + (3 x

Ket :

: Standar Deviasi

4.

Menghitung Kontrol Bawah (BKB)

BKA = Cycle time rata-rata - (3 x

Ket :

: Standar Deviasi

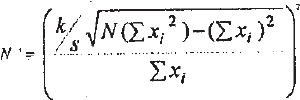

2.7 Kecukupan Data

Kecukupan data merupakan salah satu pengujian data -

data yang telah

didapatkan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa

jumlah data pengamatan yang sebaiknya digunakan dan bertujuan untuk

menguji apakah data pengamatan yang telah dikumpulkan sebelumnya sudah

memenuhi jumlah yang sebaiknya digunakan.

Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimal hasil

penghukuran dari waktu sebenarnya dan biasanya dinyatakan dalam bentuk

persen. Sedangkan tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan

pengukur bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian dan biasanya

dinyatakan dalam bentuk persen.

Dalam aktifitas pengukuran kerja biasanya akan diambil tingkat

ketelitian 5 % dan tingkat keyakinan 95 % atinya adalah bahwa pengukur

membolehkan rata - rata hasil pengukurannya menyimpang sejauh 5 % dari rata-

rata sebenarnya dan kemungkinan berhasil mendapatkan adalah 95 %. Jika

jumlah pengukuran yang seharusnya dilakukan lebih besar dari jumlah

pengukuran yang telah dilakukan (N’ > N), maka dilakukan pengukuran ulang

dengan N lebih besar. Jika N > N’ berarti bahwa jumlah pengamatan yang telah

dilakukan memenuhi syarat tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan . Berikut ini

|

rumus yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang harus

didapatkan (A. D. Witjaksono; dkk 2006) :

Ket :

N’ : Jumlah data pengamatan yang harus dikumpulkan.

K : Tingkat keyakinan (confidence level)

S : Derajat ketelitian

N : Jumlah data pengamatan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

? xi : Jumlah waktu siklus

2.8 Toyota Production System (TPS)

Sistem produksi Toyota dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota

Motor Corporation. Tujuan utama dari sistem ini adalah menyingkirkan, lewat

aktivitas perbaikan, berbagai jenis pemborosan yang tersembunyi dalam

perusahaan (Yasuhiro Monden, 2000, hal.1-2).

Tujuan Utama Sistem Produksi Toyota

1) Laba Lewat Pengurangan Biaya

Sistem produksi Toyota adalah suatu metode ampuh untuk membuat produk

karena sistem ini merupakan alat efektif untuk menghasilkan tujuan akhir-

laba. Untuk mencapai maksud ini, tujuan utama sistem produksi Toyota

adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas. Pengurangan biaya

dan perbaikan produktivitas dicapai dengan menghasilkan berbagai

pemborosan seperti misalnya sediaan yang terlalu banyak dan tenaga kerja

yang terlalu banyak.

2) Penghilangan Produksi Berlebihan

Pertimbangan utama bagi sistem produksi Toyota adalah pengurangan biaya

dengan sama sekali menghapuskan pemborosan.

|

Tata Letak Fasilitas

Merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan membuat susunan

unsur fisik suatu kegiatan. Terdapat beberapa tujuan rancang fasilitas,

diantaranya (James M. Apple, 1990, hal. 5-7) :

1.

Memudahkan proses manufaktur

Tata letak harus disusun sedemikian sehingga proses manufaktur dapat

dilaksanakan dengan baik.

2.

Menghemat penggunaan ruang bangunan

Salah satu indikator tata letak yang tepat

yaitu meminimumkan jarak

antara mesin, pekerja dan alat - alat bantu.

3.

Meminimumkan pemindahan barang

Tata letak yang baik harus dirancang sedemikian sehingga

meminimumkan pemindahan barang.

4.

Menurunkan penggunaan tenaga pekerja yang (non added value).

Dengan tata letak yang tepat diharapkan dapat meminimumkan aktivitas

yang tidak memiliki nilai tambah, sebagai contoh meminimumkan

aktivitas yang memerlukan jalan kaki.

Menghitung Kapasitas Produksi :

kapasitas produksi merupakan kemampuan dari suatu fasilitas

produksi untuk mencapai jumlah hasil kerja tertentu dalam periode waktu

tertentu serta merupakan fungsi dari banyaknya sumber daya yang tersedia,

seperti peralatan, mesin, ruang dan jadwal kerja.

Kapasitas produksi merupakan banyaknya produk yang dapat

dihasilkan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini seberapa besar jumlah output

yang dapat dihasilkan pada lini tersebut, adapun rumus menghitung

kapasitas produksi sebagai berikut :

Kapasitas Produksi = Waktu Efektif Kerja

Cycle Time Proses

|