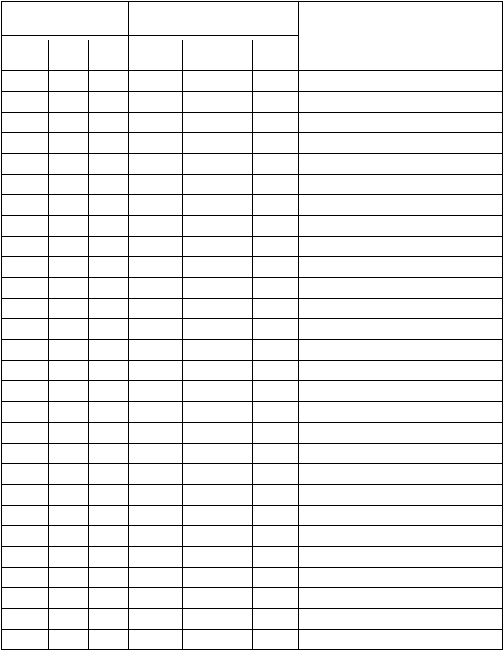

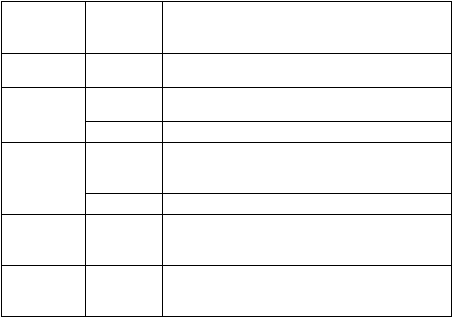

|

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jalan Raya

Jalan

raya

merupakan

jalan

utama

yang menghubungkan

suatu

kawasan

dengan

kawasan

lainnya

yang meliputi

segala

bagian

jalan

termasuk

bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik yang

berada di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.

Biasanya memiliki ciri-ciri:

-

Dipergunakan untuk kendaraan bermotor.

-

Dipergunakan oleh masyarakat umum.

-

Dibiayai oleh negara.

-

Penggunaannya diatur oleh undang - undang.

Pada dasarnya pembangunan jalan raya merupakan proses pembukaan

ruang lalu lintas dengan mengatasi berbagai masalah geografis. Proses ini berkaitan

dengan penggalian dan pengurugan, seperti menimbun

lembah dan atau menggali

bukit untuk keperluan pembangunan jalan raya.

Untuk

perencanaan

jalan

raya

yang baik,

bentuk

geometriknya

harus

ditetapkan sedemikian rupa agar

jalan

raya tersebut dapat

memberikan pelayanan

yang optimal bagi penggunanya sesuai dengan fungsi dasarnya.

6

|

7

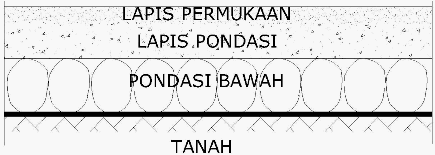

2.2. Perkerasan Lentur

Aspal merupakan salah satu jenis material yang sering dipergunakan dalam

perkerasan jalan

raya karena memiliki

ikatan yang kuat dengan

agregat dan keras

dalam suhu kamar, selain itu juga memiliki tekstur yang lunak/cair pada suhu tinggi

sehingga mudah membalut agregat dan mengisi rongga-rongga diantara agregat.

Aspal

merupakan

senyawa hidrokarbon dengan

sedikit kandungan

sulfur,

oksigen dan klor, berbentuk cairan kental

yang bersifat melekat (adhesive),

berwarna hitam kecoklatan serta memiliki ketahanan terhadap air.

Perkerasan

lentur

lebih

sering dipergunakan

untuk

konstruksi jalan

dibandingkan dengan perkerasan kaku. Perkerasan ini memiliki 3 lapisan dimana

lapisan

permukaannya terdiri

dari agregat

dan

aspal,

lapisan pondasi

atas

terdiri

dari batu pecah dan

lapisan pondasi bawah

terdiri dari sirtu. Pada lapisan pondasi

atas dan bawah dapat diisi dengan material lain seperti semen Portland, kapur dan

aspal. Semua lapisan ini harus dibangun diatas tanah yang telah dipadatkan.

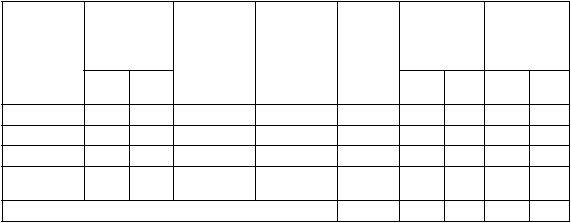

Gambar 2.1 Lapisan Perkerasan Lentur

|

|

8

Adapun fungsi dari tiap-tiap lapisan itu adalah:

-

Lapisan permukaan:

o

Bagian perkerasan untuk menahan beban roda

o

Lapis kedap air sebagai pelindung badan jalan

o

Lapisan aus

o

Menyebarkan

beban

ke

lapisan

dibawahnya

yang

memiliki

daya

dukung lebih rendah

-

Lapisan pondasi atas:

o

Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan

menyebarkannya ke lapisan dibawahnya

o

Lapisan peresapan lapis pondasi bawah

o

Sebagai bantalan terhadap lapis permukaan

-

Lapis pondasi bawah:

o

Bagian

dari

konstruksi

perkerasan

untuk

mendukung

dan

menyebarkan beban roda ke tanah dasar

o

Untuk mencapai efisiensi penggunaan

material

yang relatif

lebih

murah guna penghematan biaya konstruksi

o

Lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul pada pondasi

o

Mencegah

partikel

halus

dari

tanah

dasar

masuk

ke dalam

lapis

pondasi atas

o

Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan dengan

lancar.

|

|

9

Perkerasan lentur ini memiliki beberapa kelebihan seperti:

-

Waktu konstruksinya yang relatif singkat.

-

Tidak memiliki

lapisan

granular

yang dapat

ditembus oleh

air sehingga

kwalitas dapat terjaga.

-

Dapat mengalirkan air yang tergenang.

-

Memiliki gaya gesek yang tidak terlalu besar.

-

Lentur (fleksibel).

-

Baik untuk kondisi lalu lintas yang lancar.

-

Biaya konstruksinya relatif murah dibanding perkerasan kaku.

Kekurangan yang dimiliki oleh perkerasan lentur ini yaitu:

-

Tidak tahan terhadap beban diam.

-

Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan berkala menyebabkan biaya

investasinya relatif lebih mahal.

-

Lemah terhadap air.

2.2.1. Perencanaan

Tebal Perkerasan

Lentur Untuk Jalan

Baru

dengan

Metode

Bina Marga

Data lalu lintas harian rata-rata dapat diperoleh dengan cara:

LHR

Jumlah

kendaraan

tertinggi

k

………..………………(2.1)

Dimana:

k = 0,09

|

10

2.2.1.1.

Lintas Harian Rata-Rata Awal

Rumus:

LHR

awal umur rencana

(1

i)

n

Volume

kendaraan

………..……..(2.2)

Dimana:

i = Angka pertumbuhan lalu lintas pada masa pelaksanaan

n = Masa pelaksanaan

2.2.1.2.

Lintas Harian Rata-Rata Akhir

Rumus:

LHR

akhir umur rencana

(1

i)

n

Volume

kendaraan

………..…(2.3)

Dimana:

i = Angka pertumbuhan lalu lintas pada masa operasional

n = Masa operasional jalan

2.2.1.3.

Koefisien Distribusi Untuk Masing-Masing Kendaraan

Berdasarkan Daftar

II

SNI-1732-1989-F

tentang “TATA CARA

PERENCANAAN

TEBAL PERKERASAN

LENTUR

JALAN

RAYA

DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”,

nilai koefisien masing-

masing kendaraan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

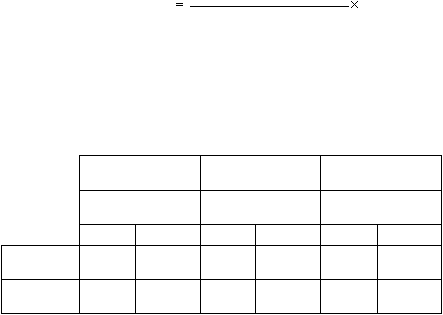

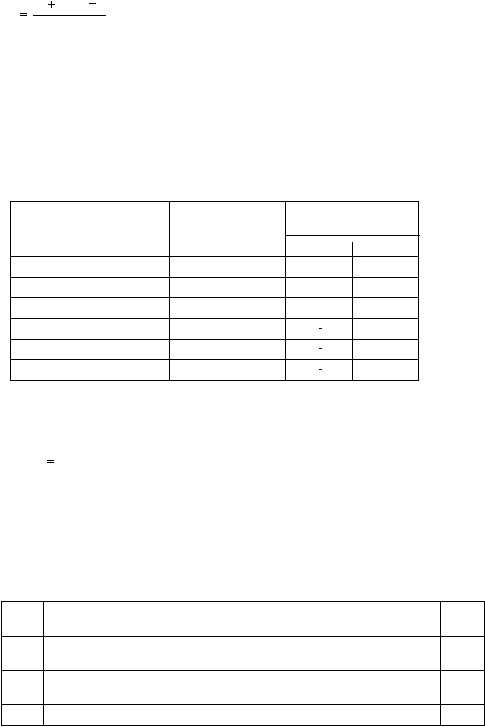

Tabel 2.1.

Koefisien Distribusi Kendaraan

Jumlah

Jalur

Kendaraan

Ringan

Kendaraan

Berat

1 arah

2 arah

3 arah

4 arah

1 Jalur

1,00

1,00

1,00

1,00

2 Jalur

0,60

0,50

0,70

0,50

3 Jalur

0,40

0,40

0,50

0,475

4 Jalur

-

0,30

-

0,45

5 Jalur

-

0,25

-

0,425

6 Jalur

-

0,20

-

0,40

|

11

2.2.1.4.

Angka Ekivalen Masing-Masing Kendaraan

Berdasarkan

Daftar

III SNI-1732-1989-F

tentang “TATA

CARA

PERENCANAAN

TEBAL PERKERASAN

LENTUR

JALAN

RAYA

DENGAN METODE

ANALISA KOMPONEN”, nilai

ekivalen masing-

masing kendaraan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

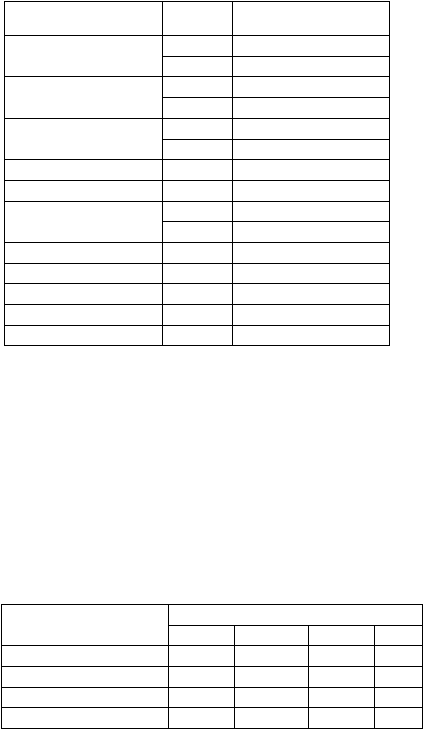

Tabel 2.2.

Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan

Beban Sumbu

Angka Ekivalen

Kg

Lb

Sumbu

Tunggal

Sumbu

Ganda

1000

2205

0,0002

-

2000

4409

0,0036

0,0003

3000

6614

0,0183

0,0016

4000

8818

0,0577

0,0050

5000

11023

0,1410

0,0121

6000

13228

0,2933

0,0251

7000

15432

0,5415

0,0466

8000

17637

0,9328

0,0794

8160

18000

10,000

0,0860

9000

19841

1,4798

0,1273

10000

22046

2,2555

0,1940

11000

24251

3,3022

0,2840

12000

26455

4,6770

0,4022

13000

28660

6,4419

0,5540

14000

39864

8,6447

0,7452

15000

33069

11,4184

0,9820

16000

35276

14,7815

12,712

2.2.1.5.

Lintas Ekivalen Permulaan (LEP)

Rumus:

LEP

(

LHR

awal umur rencana

c

E )

……………..…………(2.4)

Dimana:

c

=

Koefisien distribusi masing-masing kendaraan

E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan

|

12

2.2.1.6.

Lintas Ekivalen Akhir (LEA)

Rumus:

LEA

(

LHR

akhir umur rencana

c

E )

...……………...(2.5)

Dimana:

c

=

Koefisien distribusi masing-masing kendaraan

E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan

2.2.1.7.

Lintas Ekivalen Tengah (LET)

Rumus:

LET

LEP

LEA

2

....................................……….(2.6)

2.2.1.8.

Faktor Penyesuaian

Rumus:

FP

UR

………………………..……………...(2.7)

10

Dimana:

UR = Umur Rencana/masa operasional jalan

2.2.1.9.

Lintas Ekivalen Rencana (LER)

Rumus:

LER

LET

FP

……………………………….(2.8)

2.2.1.10.

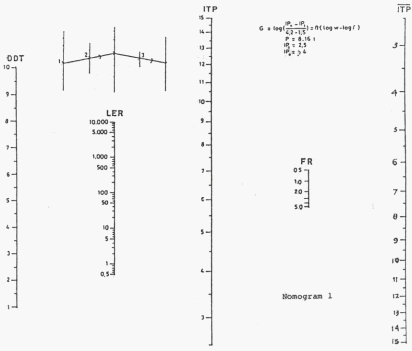

Analisa Daya Dukung Tanah

1. Nilai Daya Dukung Tanah Dasar

Untuk menentukan nilai daya dukung tanah dasar, digunakan

nomogram kolerasi antara nilai CBR dan nilai daya dukung tanah dasar

pada

SNI-1732-1989-F

tentang

“TATA CARA

PERENCANAAN

|

|

13

TEBAL

PERKERASAN

LENTUR

JALAN

RAYA

DENGAN

METODE ANALISA KOMPONEN”.

|

14

DDT

CBR

100

10

90

eo

70

60

9

so

UJ

8

30

20

7

6

10

9

8

7

s

6

s

3

J

2

2

Gambar

2.2.

Korelasi

Nilai

Daya Dukung

Tanah

Dengan

Nilai

CBR

(Sumber:

Direktorat

Jendral

Bina

Marga, SNI

1732-1989-F)

|

15

2.2.1.11.

Analisa Tebal Perkerasan Lentur

1. Faktor Regional

Rumus:

Persentase Kendaraan Berat

Jumlah Kendaraan Berat

100% ………

Jumlah Kendaraan

………………………………………………………………….…(2.9)

Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.

Faktor Regional (FR)

Kelandaian I (<

6%)

Kelandaian II (6

-

10%)

Kelandaian III >

10%)

%

kendaraan

berat

%

kendaraan

berat

%

kendaraan

berat

=

30%

> 30%

=

30%

> 30%

=

30%

> 30%

Iklim I <

900mm/th

0,5

1,0 - 1,5

1,0

1,5 - 2,0

1,5

2,0 - 2,5

Iklim I >

900mm/th

1,5

2,0 - 2,5

2,0

2,5 - 3,0

2,5

3,0 - 3,5

Catatan: Pada bagian

tertetu

jalan,

seperti persimpangan,

pemberhentian atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR

ditambah 0,5, Pada daerah raw, FR ditambah 1,0

2. Indeks Permukaan

Dalam

menentukan indeks permukaan awal umur rencana (IPo) perlu

diperhatikan

jenis

lapis

permukaan

jalan

(kerataan/kehalusan serta

kekokohan) pada awal umur rencana. Besarnya nilai indeks permukaan

pada awal umur rencana dapat dilihat dari tabel dibawah:

|

16

Tabel 2.4.

Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IPo)

Jenis Lapis

Permukaan

IPo

Roughness (mm/km)

Laston

=

4

=

1000

3,9 - 3,5

> 1000

Lasbutag

3,9 - 3,5

=

2000

3,4 - 3,0

> 2000

HRA

3,9 - 3,5

=

2000

3,4 - 3,0

> 2000

Burda

3,9 - 3,5

< 2000

Burtu

3,4 - 3,0

< 2001

Lapen

3,4 - 3,0

=

3000

2,9 - 2,5

> 3000

Latasbum

2,9 - 2,5

Buras

2,9 - 2,5

Latasir

2,9 - 2,5

Jalan Tanah

=

2,4

Jalan Kerikil

=

2,4

3. Indeks permukaan akhir

Untuk menentukan

indeks permukaan pada akhir umur rencana, perlu

dipertimbangkan

faktor

klasifikasi

fungsional

jalan

dan

jumlah lintas

ekivalen

rencana (LER).

Adapun

kisaran

nilai

indeks

tersebut

dapat

dilihat dari tabel ini:

Tabel 2.5. Indeks Permukaan Akhir (IP)

Lintas Ekivalen

Rencana

Klasifikasi Jalan

Lokal

Kolektor

Arteri

Tol

< 10

1 - 1,50

1,50

1,50 - 2

-

10 - 100

1,50

1,50 - 2

2

-

100 - 1000

1,50 - 2

2

2 - 2,50

-

>1000

-

2 - 2,5

2,50

2,50

|

17

4. Indeks tebal perkerasan

Adalah suatu

angka

yang

berhubungan

dengan

penentuan

tebal

perkerasan. Penentuan nilai

indeks tebal

perkerasan dapat

dilakukan

dengan menggunakan nomogram yang ada di bawah ini:

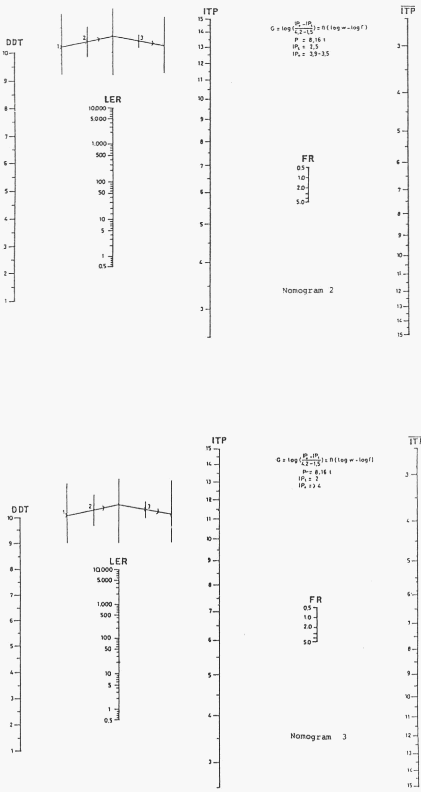

Gambar 2.3. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2,5 dan IPo = 4

|

18

Gambar 2.4. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2,5 dan IPo =

3,9 – 3,5

Gambar 2.5. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2 dan IPo = 4

|

19

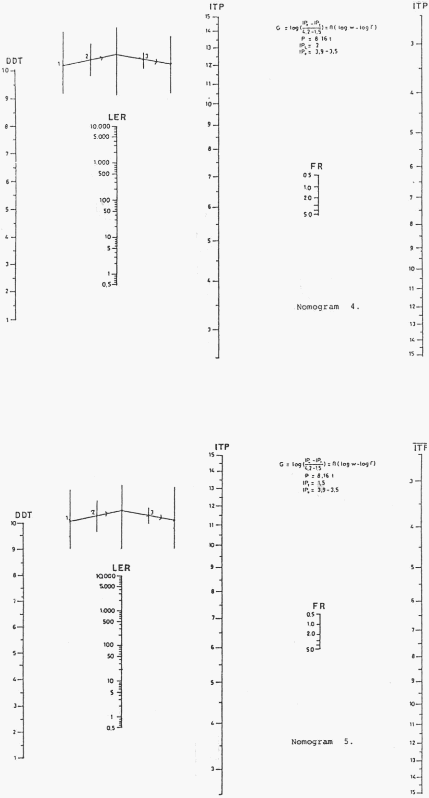

Gambar 2.6. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2 dan IPo =

3,9 – 3,5

Gambar 2.7. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1,5 dan IPo =

3,9 – 3,5

|

20

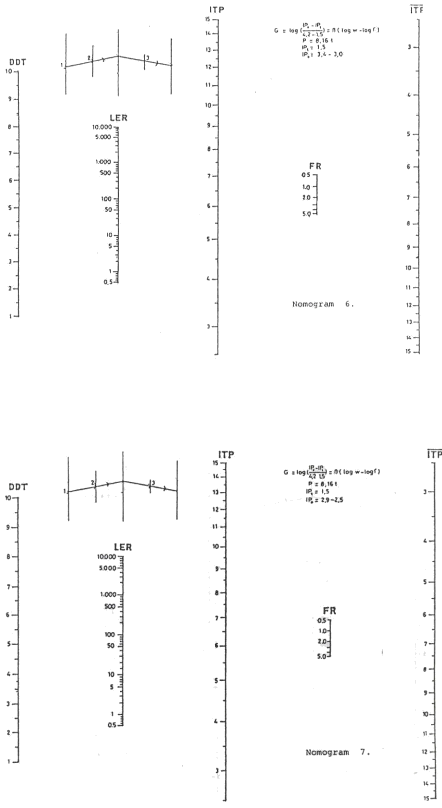

Gambar 2.8. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1,5 dan IPo =

3,4 – 3,0

Gambar 2.9. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1,5 dan IPo =

2,9 – 2,5

|

21

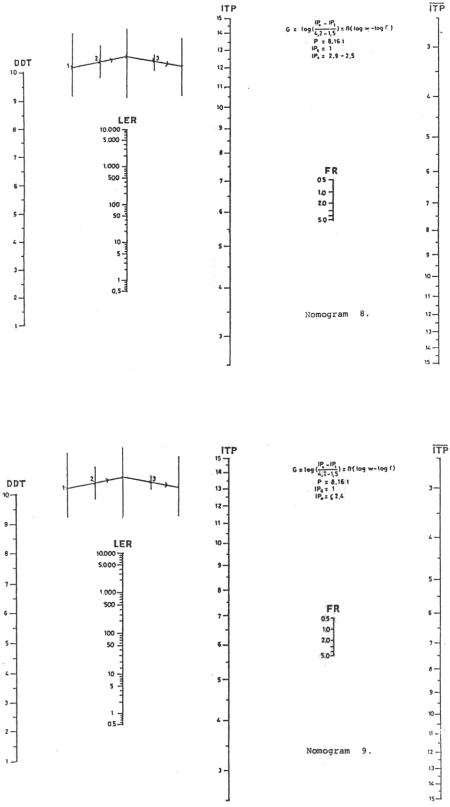

Gambar 2.10. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1 dan IPo =

2,9 – 2,5

Gambar 2.11. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1 dan IPo =

2,4

|

|

22

5. Koefisien kekuatan relatif

Koefisien kekuatan relatif

(a)

masing-masing bahan dan kegunaannya

sebagai

lapis

permukaan,

lapis

pondasi

atas

dan lapis pondasi

bawah

ditentukan

secara korelasi

sesuai

nilai

Marshall

Test

(untuk

bahan

dengan aspal), kuat tekan (untuk bahan yang diperkuat dengan semen

atau

kapur) atau

CBR

(untuk

bahan

lapis

pondasi

bawah).

Jika

alat

Marshall Test

tidak tersedia,

bahan beraspal bias diukur dengan cara

lain

seperti

Hveem Test,

Hubbard Field,

dan

Smith Triaxial.

Berikut

adalah

beberapa

material

yang umum

digunakan

sebagai

bahan

lapis

perkerasan:

|

23

Tabel 2.6.

Koefisien Kekuatan Relatif

Koefisien

Kekuatan Relatif

Kekuatan Bahan

Jenis Bahan

a

1

a2

a3

MS

(kg)

KT

(Kg/cm²)

CBR

(%)

0,40

-

-

744

-

-

Laston

0,35

-

-

590

-

-

0,32

-

-

454

-

-

0,30

-

-

340

-

-

0,35

-

-

744

-

-

Lasbutag

0,31

-

-

590

-

-

0,28

-

-

454

-

-

0,26

-

-

340

-

-

0,30

-

-

340

-

-

HRA

0,26

-

-

340

-

-

Aspal Macadam

0,25

-

-

-

-

-

Lapen (mekanis)

0,20

-

-

-

-

-

Lapen (manual)

-

0,28

-

590

-

-

-

0,26

-

454

-

-

Laston Atas

-

0,24

-

340

-

-

-

0,23

-

-

-

-

Lapen (mekanis)

-

0,19

-

-

-

-

Lapen (manual)

-

0,15

-

-

22

-

Stabilisasi tanah dengan semen

-

0,13

-

-

18

-

-

0,15

-

-

22

-

Stabilisasi tanah dengan kapur

-

0,13

-

-

18

-

-

0,14

-

-

-

100

Batu pecah (kelas A)

-

0,13

-

-

-

80

Batu pecah (kelas B)

-

0,12

-

-

-

60

Batu pecah (kelas C)

-

-

0,13

-

-

70

Sirtu/pitrun (kelas A)

-

-

0,12

-

-

50

Sirtu/pitrun (kelas B)

-

-

0,11

-

-

30

Sirtu/pitrun (kelas C)

-

-

0,10

-

-

20

Tanah/lempung berpasir

|

24

6. Susunan lapisan perkerasan

Dalam

menentukan tebal

lapisan perkerasan, dipergunakan persamaan

ini:

Rumus:

ITP

a

1

D

1

a

2

D

2

a

3

D

3

………...………..…….……..(2.10)

Dimana:

ITP

a1

=

Indeks tebal perkerasan

=

koefisien kekuatan relatif lapis permukaan

a2

=

koefisien kekuatan relatif lapis pondasi atas

a3

=

koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bawah

D1

=

tebal lapis permukaan

D2

=

tebal lapis pondasi atas

D3

=

tebal lapis pondasi bawah

Berikut adalah batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan:

1. Lapis Permukaan

Tabel 2.7.

Batas Tebal Minimum Lapis Permukaan

ITP

Tebal

Minimum

(cm)

Bahan

< 3,00

5

Lapis pelindung : (Buras / Burtu / Burda)

3,00 - 6,70

5

Lapen / Aspal Macadam, HRA, Lasbutag,

Laston

6,71 - 7,49

7,5

Lapen / Aspal Macadam, HRA, Lasbutag,

Laston

7,50 - 9,99

7,75

Lasbutag, Laston

=

10,00

10

Laston

|

25

2. Lapis Pondasi

Tabel 2.8.

Batas Tebal Minimum Lapis Pondasi

ITP

Tebal

Minimum

(cm)

Bahan

< 3,00

15

Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,

stabilisasi tanah dengan kapur

3,00 - 7,49

20*

Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,

stabilisasi tanah dengan kapur

10

Laston Atas

7,50 - 9,99

20

Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,

stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi

macadam

15

Laston Atas

10 - 12,14

20

Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,

stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi

macadam, Lapen, Laston Atas

=

12,25

25

Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,

stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi

macadam, Lapen, Laston Atas

*) Batas

20

cm

tersebut

dapat

diturunkan

menjadi 15

cm bila

untuk pondasi bawah digunakan material berbutir kasar.

3. Lapis Pondasi Bawah

Untuk

setiap

nilai

ITP

bila

digunakan

pondasi

bawah,

tebal

minimum adalah 10 cm.

2.2.2. Perawatan Perkerasan Lentur

Jenis perawatan yang ada dalam perkerasan lentur ini ada dua, yaitu:

-

Perawatan rutin.

-

Perawatan berkala.

|

|

26

2.2.2.1.

Perawatan Rutin

Perawatan

rutin

bertujuan

untuk

menjaga agar

umur

layan

perkerasan

lentur

dapat sesuai dengan umur layan rencana awalnya. Analisa

perawatan rutin

ini

diasumsikan

sebesar 20

%

dari

total

volume lapis

permukaan perkerasan lentur. Perawatan ini dilakukan setiap tahun.

2.2.2.2.

Perawatan Berkala

Perawatan berkala bertujuan

untuk

menjaga agar

umur

layan perkerasan

lentur dapat sesuai dengan umur layan rencana awalnya. Proses perawatan

berkala ini

dilakukan dengan

cara

melapis

ulang permukaan perkerasan

lentur setebal ± 5 cm. Perawatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.

2.3. Perkerasan Kaku

Beton

merupakan

salah

satu

bahan

konstruksi

umum

yang sering

dipergunakan untuk

membangun

gedung, jalan,

dan lain-lain. Beton

ini

bersifat

homogen yang diperoleh dengan cara mencampur agregat

halus, agregat kasar, air

dengan semen Portland yang terkadang diberi campuran bahan tambahan (additive)

yang bersifat kimiawi maupun fisikal.

Beton

yang sudah

mengeras

dapat

dikatakan

juga

sebagai

batuan

tiruan,

dengan rongga antara agregat kasar yang diisi oleh agregat halus, serta semen dan

air sebagai

pengisi

pori-porinya. Pasta semen berfungsi

sebagai

pengikat

dalam

proses pengerasan

agar

butiran dapat

terikat dengan

kuat sehingga menjadi

satu

kesatuan yang padat dan tahan lama.

|

27

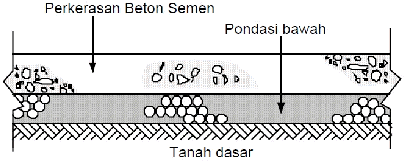

Perkerasan kaku terdiri dari pelat beton dengan atau tanpa lapisan pondasi

bawah

(diatas

tanah

dasar).

Dalam

perkerjaan konstruksi

perkerasan kaku,

plat

beton sering dianggap sebagai lapisan pondasi jika diatasnya ada lapisan aspal.

Pelat

beton

yang kaku

memiliki

modulus

elastisitas

yang tinggi,

dimana

pendistribusian beban

lalu

lintas

ke tanah dasar yang melingkupi area

yang luas.

Sehingga kapasitas struktur perkerasan akan diperoleh dari pelat beton itu sendiri.

Berbeda dengan perkerasan lentur yang kekuatan perkerasannya diperoleh dari

lapis permukaan, lapis pondasi dan lapis pondasi bawah.

Secara umum ada empat jenis perkerasan kaku, yaitu:

-

Perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan

-

Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan

-

Perkerasan kaku menerus dengan tulangan

-

Perkerasan kaku prategang

Gambar 2.12. Tipikal Struktur Perkerasan Kaku

Pada perkerasan kaku, daya dukung

utama diperoleh dari pelat beton. Sifat, daya

dukung dan

keseragaman

tanah

sangat

mempengaruhi

umur

dan

kekuatan

perkerasan kaku ini. Lapis pondasi bawah pada perkerasan kaku ini memiliki

fungsi:

|

|

28

-

Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah

-

Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi pelat

-

Memberi dukungan yang mantap dan seragam pada pelat

-

Sebagai perkerasan lantai kerja selama masa konstruksi

Pelat beton semen ini

memiliki kekakuan untuk

menyebarkan beban pada bidang

yang

luas dan

menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan dibawahnya. Bila

diperlukan untuk memberi kenyamanan yang tinggi, lapisan permukaan perkerasan

kaku ini dapat diberi campuran beraspal setebal 5 cm.

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh perkerasan kaku yaitu:

-

Memiliki

kemampuan

menahan

gaya

tekan

yang

baik,

sehingga

cocok

untuk kondisi lalu lintas yang lambat.

-

Dalam keadaan segar beton dapat dengan mudah dicetak.

-

Beton

segar dapat

disemprotkan

pada

retakan

beton

dalam

proses

perbaikannya.

Kekurangan yang dimiliki oleh perkerasan kaku yaitu:

-

Biaya konstruksinya relatif lebih mahal dibanding perkerasan lentur.

-

Proses pengerjaannya membutuhkan ketelitian yang lebih.

-

Waktu konstruksinya yang lebih lama.

|

29

2.3.1. Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku Untuk Jalan Baru dengan Metode

Bina Marga

2.3.1.1.

Analisa Lalu Lintas Kendaraan

Tabel 2.9.

Perhitungan Jumlah Sumbu Berdasar Jenis dan Bebannya

Jenis

kendaraan

Konfigurasi

beban

sumbu (ton)

Jumlah

kendaraan

(bh)

Jumlah

sumbu

kendaraan

(bh)

Jumlah

sumbu

(bh)

STRT

STRG

RD

RB

BS

(ton)

JS

(bh)

BS

(ton)

JS

(bh)

MP

1

1

-

-

-

-

-

Bus

3

5

2

3

5

Truk 2as

4

6

2

4

6

Bus Trans

Jakarta

7

13

2

7

13

Total

Keterangan:

RD

=

roda depan

RB

=

roda belakang

RGD

=

roda gandeng depan

RGB

=

roda gandeng belakang

JSKN

=

jumlah sumbu tiap kendaraan

JSKNH

=

jumlah sumbu kendaraan harian

STRT

=

sumbu tunggal roda tunggal

STRG

=

sumbu tunggal roda ganda

BS

=

beban sumbu

JS

=

jumlah sumbu

Setelah

itu

hitung

pertumbuhan

lalu

lintas

kendaraan

dengan

menggunakan rumus:

|

30

UR

R

(1

i)

1

.…………………..……….………………... (2.11)

i

2.3.1.2.

Lajur Rencana dan Koefisien Distribusi

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.10.

Jumlah Lajur Berdasar Lebar Perkerasan dan Koefisien

Distribusi (C)

Lebar perkerasan (Lp)

Jumlah Lajur

(n)

Koefisien

distribusi

1 arah

2 arah

Lp < 5,50 m

1

1

1

5,50 m = Lp < 8,25 m

2

0,70

0,50

8,25 m = Lp < 11,25 m

3

0,50

0,475

11,25 m = Lp < 15 m

4

0,45

15 m = Lp < 18,75 m

5

0,425

18,75 m = Lp < 22 m

6

0,40

Jumlah sumbu kendaraan yang bekerja adalah:

JSKN

365 x JSKHN x R x c ……...…………………………..….. (2.12)

2.3.1.3.

Faktor Keamanan Beban

Tabel 2.11.

Faktor Keamanan Beban

No

Penggunaan

Nilai

F

KB

1

Jalan bebas hambatan utama, berjalur banyak, dengan aliran

lalu

lintas tidak terhambat dengan volume kendaraan niaga tinggi

1,2

2

Jalan bebas hambatan dan jalan arteri dengan volume kendaraan

menengah

1,1

3

Jalan dengan volume kendaraan

rendah

1

|

31

2.3.1.4.

Repetisi Sumbu Rencana

Dengan diperolehnya jumlah sumbu

untuk setiap

jenis dan beban sumbu

kendaraan serta jumlah sumbu kendaraan, maka besarnya repetiri rencana

untuk setiap jenis dan beban sumbu kendaraan dapat diketahui, dengan

tabel dibawah ini:

Tabel 2.12.

Perhitungan Repetisi Sumbu Rencana

Jenis

sumbu

BS

(ton)

JS

bh)

Proporsi

beban

Proporsi

sumbu

JSKN

Repetisi yang

terjadi

1

2

3

4

5

6

7 = (4) × (5) × (6)

STRT

7

4

3

jumlah

STRG

13

6

5

jumlah

Komulatif

2.3.1.5.

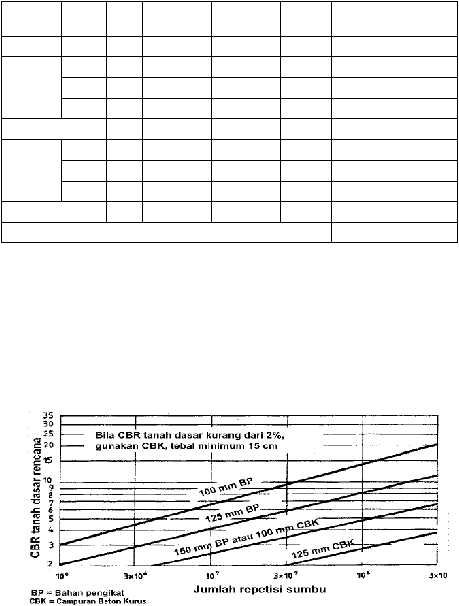

Analisa Tebal Lapisan Pondasi

Menurut

“PERATURAN PERENCANAAN PERKERASAN JALAN

BETON

SEMEN”,

tebal

lapisan

pondasi

perkerasan

kaku

dapat

dilihat

dari grafik dibawah ini:

Gambar 2.13. Tebal Pondasi Minimum Untuk Perkerasan Kaku

|

32

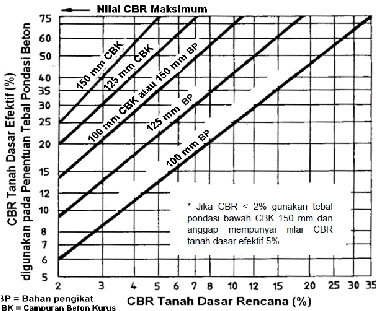

2.3.1.6.

Analisa CBR Tanah Dasar Efektif

Berdasar

“PERATURAN PERENCANAAN PERKERASAN JALAN

BETON

SEMEN”,

besarnya

nilai

CBR

tanah

efektif dapat

dilihat

dari

grafik ini:

Gambar 2.14. CBR Tanah Dasar Efektif

2.3.1.7.

Analisa Tebal Minimum Pelat Beton

Nilai

tebal minimum pelat beton yang akan digunakan dapat dilihat dari

grafik dibawah ini:

|

33

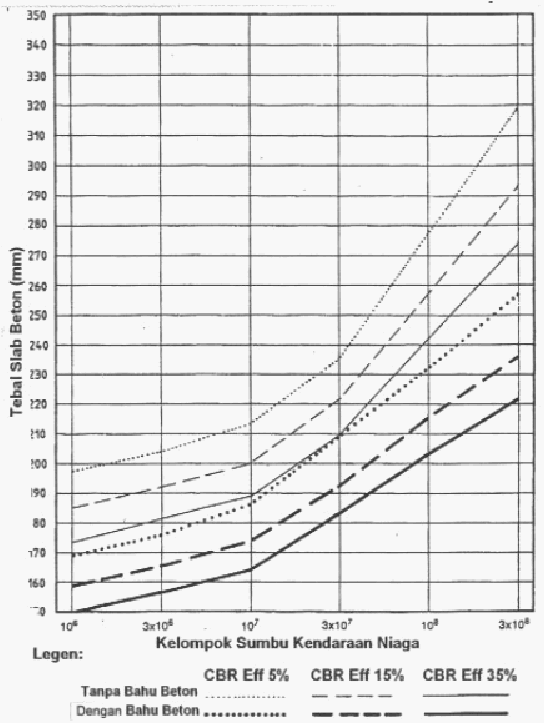

Gambar 2.15. Grafik Perencanaa fc

f

=

4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,

Tanpa Ruji, FKB = 1,1

|

34

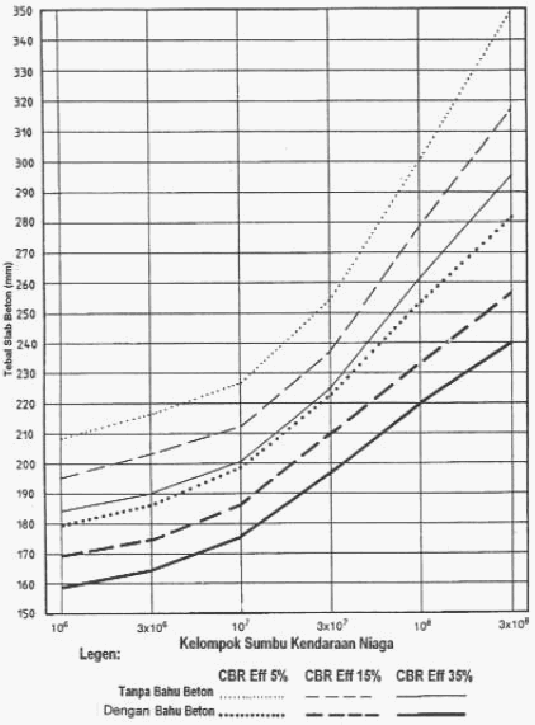

Gambar 2.16. Grafik Perencanaa fc

f

=

4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,

Tanpa Ruji, FKB = 1,2

|

35

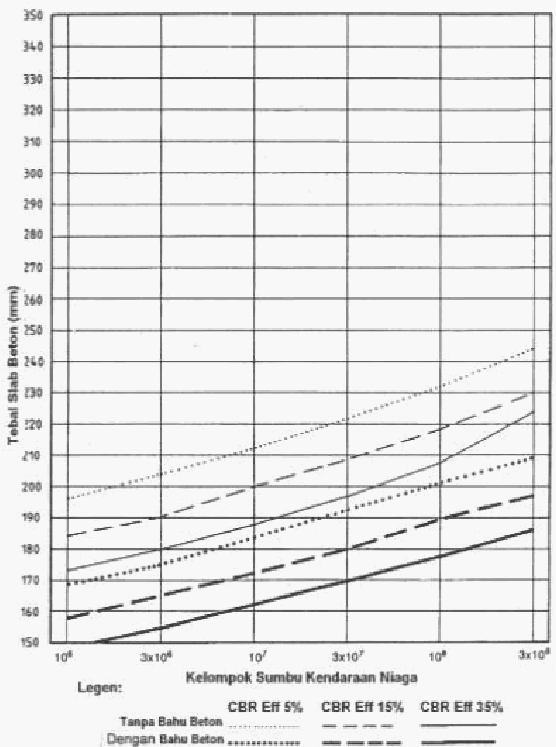

Gambar 2.17. Grafik Perencanaa fc

f

=

4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,

Dengan Ruji, FKB = 1,1

|

36

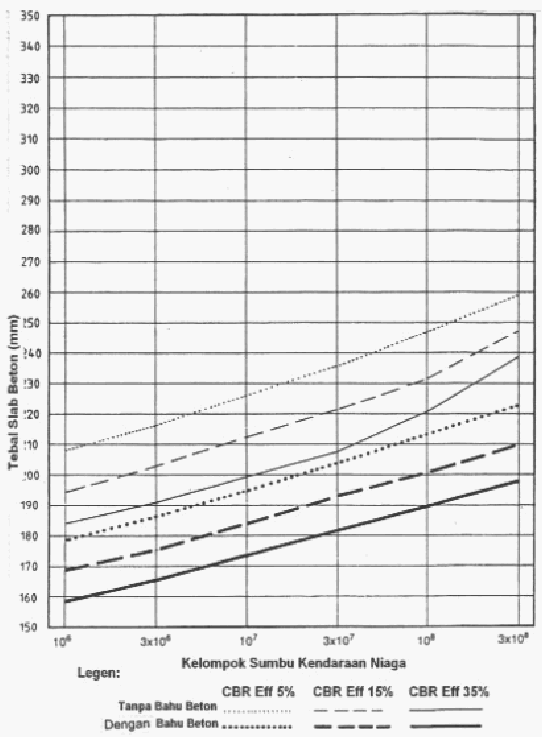

Gambar 2.18. Grafik Perencanaa fc

f

=

4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,

Dengan Ruji, FKB = 1,2

|

|

37

Dengan menggunakan rumus empiris sebagaimana diberikan pada

“PERATURAN

PERENCANAAN

PERKERASAN

JALAN

BETON

SEMEN” maka kuat tarik lentur beton dapat dihitung dengan rumus:

f

cf

K

f'

c

……….……………………..……………….(2.13)

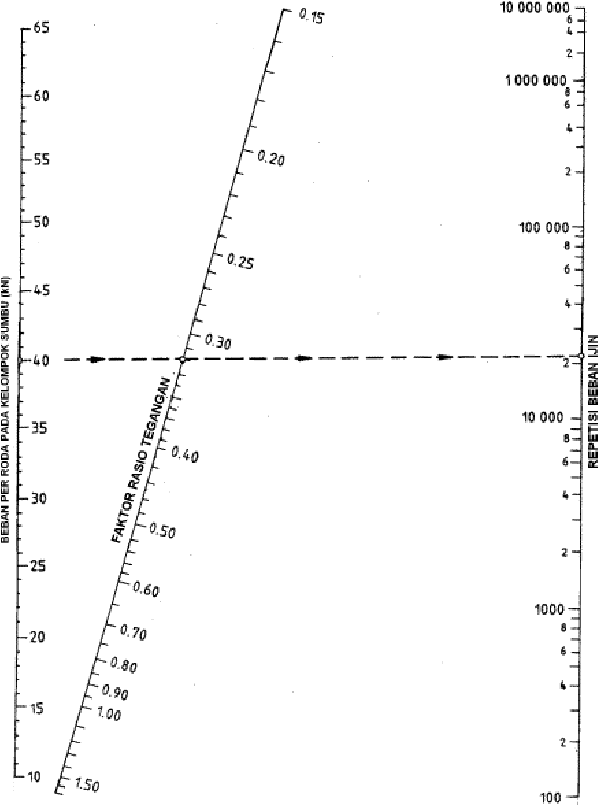

Tebal pelat beton dapat ditentukan dengan menggunakan analisa fatik dan

erosi,

dimana tingkat kerusakan

yang terjadi dari

hasil analisa

fatik

dan

erosi

lebih

kecil dari 100%. Adapun

cara menentukan

tebal

pelat

beton

pada perkerasan kaku dilakukan secara iterasi dengan menggunakan Tabel

2.14, Gambar 2.19, dan Gambar 2.20 di bawah ini.

|

38

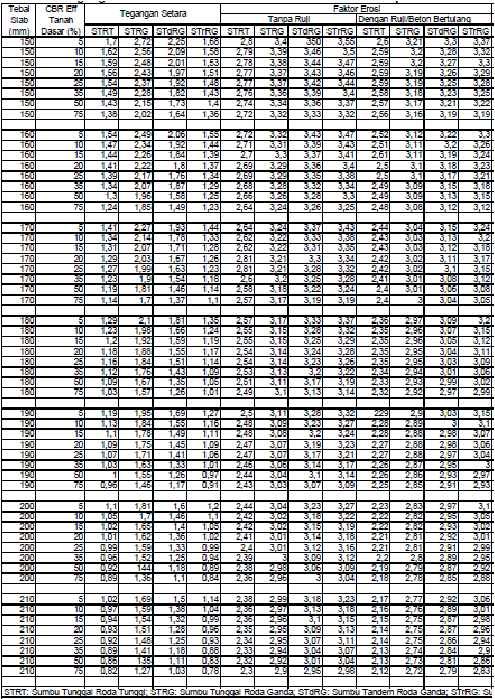

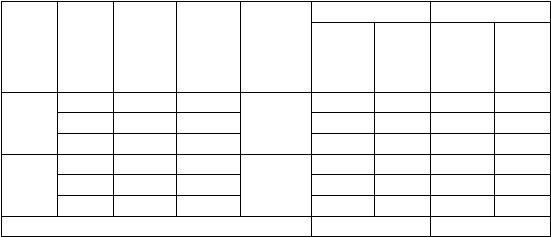

Tabel 2.13.

Tegangan Ekivalen dan Faktor

Erosi untuk Perkerasan

Tanpa Bahu Beton

|

39

Tabel 2.13.

Tegangan Ekivalen dan Faktor

Erosi untuk Perkerasan

Tanpa Bahu Beton (lanjutan)

|

40

Tabel 2.13.

Tegangan Ekivalen dan Faktor

Erosi untuk Perkerasan

Tanpa Bahu Beton (lanjutan)

|

41

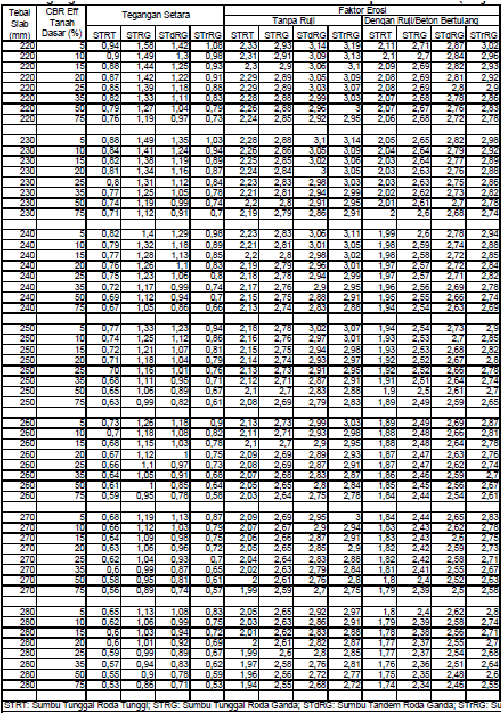

Gambar 2.19 Analisa Fatik dan Beban Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan

dengan atau Tanpa Bahu Beton

|

42

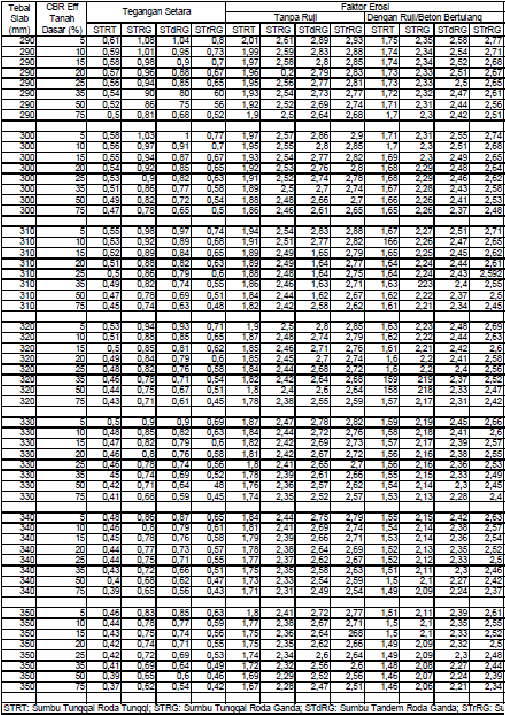

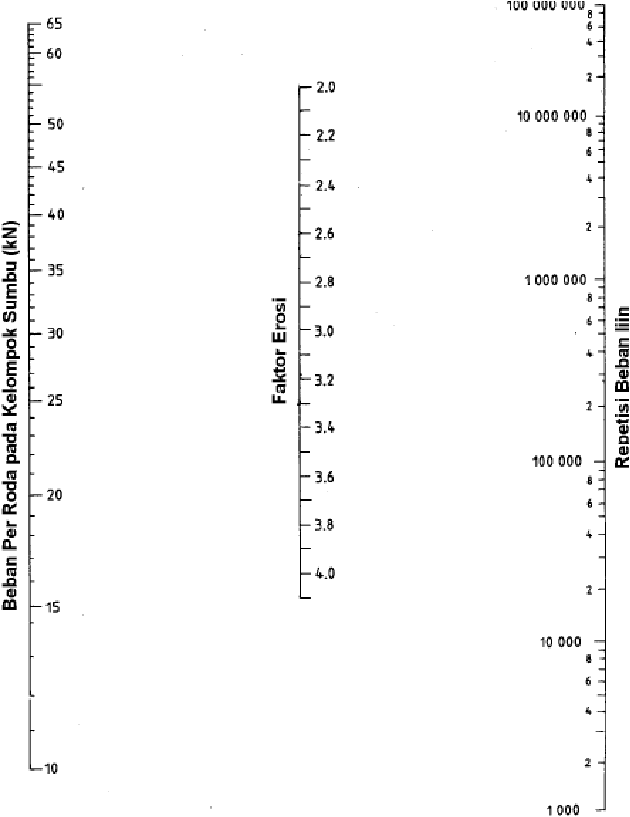

Gambar 2.20 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Beban Ijin Berdasarkan

Faktor Erosi Tanpa Bahu Beton

|

43

Dimana:

TE

=

tegangan ekivalen

FRT

=

faktor rasio tegangan

FE

=

faktor erosi

2.3.1.8.

Analisa Fatik dan Erosi

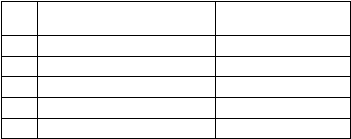

Tabel 2.14.

Analisa Fatik dan Erosi

Jenis

sumbu

Beban

sumbu

(kN)

Beban

rencana

per roda

(kN)

Repetisi

yang

terjadi

Faktor

tegangan

dan erosi

Analisa fatik

Analisa erosi

Repetisi

ijin

Persen

rusak

(%)

Repetisi

ijin

Persen

rusak

(%)

STRT

70

TE =

FRT =

FE =

40

30

STRG

130

TE =

FRT =

FE =

60

50

Total

2.3.1.9.

Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan

Pada perkerasan

beton

semen

bersambung

tanpa tulangan,

ada

kemungkinan

penulangan perlu dipasang guna

mengendalikan

retak.

Bagian

–

bagian

pelat

yang diperkirakan

akan

mengalami

retak

akibat

konsentrasi

tegangan yang

tidak

dapat

dihindari dengan

pengaturan

pola

sambungan, maka pelat harus diberi tulangan:

a. Pada pelat bentuk tidak lazim (Odd Shaped Slabs).

Pelat disebut tidak lazim bila pola sambungan pada pelat tidak benar –

benar berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang.

b. Pelat dengan sambungan tidak sejalur (Mismatched Joints).

c. Pelat berlubang (Pits or Structures)

|

44

2.3.1.10.

Sambungan Susut Melintang

Kedalaman sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal pelat

untuk

perkerasan

dengan

lapis

pondasi berbutir atau sepertiga dari

tebal

pelat untuk lapis pondasi stabilisasi semen.

Jarak

sambungan

susut melintang

untuk

perkerasan

beton

bersambung

tanpa

tulangan sekitar 4 – 5 m,

sedang untuk perkerasan beton

bersambung dengan tulangan 8 – 15 m dan untuk sambungan perkerasan

beton menerus dengan tulangan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan.

Sambungan

ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak

antar ruji 30 cm lurus dan bebas tonjolan tajam yang akan mempengaruhi

gerak bebas pada saat beton menyusut.

Diameter ruji tergantung pada tebal pelat beton seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.15.

Diameter Ruji

No.

Tebal pelat beton, h (mm)

Diameter ruji

(mm)

1

125 < h = 140

20

2

140 < h = 160

24

3

160 < h = 190

28

4

190 < h = 220

33

5

220 < h = 250

36

2.3.2. Perawatan Perkerasan Kaku

Jenis perawatan yang ada dalam perkerasan kaku ini yaitu:

2.3.2.1.

Perawatan Berkala

Perawatan

berkala

yang

dilakukan

pada

jalur busway

yaitu

berupa

penambalan

lobang dengan menggunakan bahan Laston lapis aus (AC –

|

|

45

WC) yang diasumsikan sebesar 10 % dari volume pelat beton perkerasn

kaku tersebut. Perawatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.

2.4. Bus Trans Jakarta

Bermula dari

gagasan perbaikan sistem angkutan

umum DKI Jakarta yang

mengarah

pada

kebijakan

prioritas

angkutan

umum,

maka perlu

dibangun

suatu

sistem angkutan umum yang dapat mengakomodasi pengguna dari segala golongan.

Pemerintah

DKI Jakarta

menyusun

Pola

Transportasi

Makro

(PTM)

sebagai

perencanaan umum

mengembangkan sistem transportasi di wilayah

DKI

Jakarta

yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun

2007, yang mengacu pada

PTM tersebut

untuk tahap awal

realisasinya dibangun

suatu

jaringan

sistem

angkutan

umum

massal

yang mempergunakan jalur

khusus

(Bus Rapid Transit/BRT).

BLUD Transjakarta Busway adalah lembaga pemerintah DKI Jakarta yang

mengelola layanan angkutan umum

massal dalam moda bus.

Hal

ini dimaksudkan

agar pemerintah dapat

meningkatkan pelayanan dan

penyediaan

jasa

transportasi

yang aman, tertib, lancar, nyaman, ekonomis dan terjangkau oleh masyarakat.

Pada pelaksanaaannya, pelayanan

angkutan

ini

memiliki

satu

lajur

sendiri

yang diambil dari jalur umum dan hanya boleh dipergunakan oleh kendaraan selain

bus

Transjakarta,

dengan

tujuan

agar

tidak

terjadi

kemacetan

yang dapat

mengganggu jalannya moda transportasi ini.

Saat

ini jumlah armada bus

mencapat 426 unit yang dioperasikan berdasar

rencana operasi yang terjadwal di sepuluh koridor. Bus

yang diberangkatkan pada

titik awal diatur sesuai dengan

waktu

yang telah ditentukan baik pada jam sibuk

|

|

46

maupun pada

jam tidak

sibuk. Untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi

kepadatan penumpang di halte transit, BLU Transjakarta Busway menambah rute -

rute langsung berdasar sistem jaringan yang dapat diakses penumpang sesuai

dengan tujuan perjalanannya.

2.5. Biaya Investasi

2.5.1. Pengertian Biaya

Besarnya laba atau

rugi

perusahaan

pada periode tertentu

merupakan

perbedaan

antara

penghasilan

yang direalisasikan

yang timbul

dari

transaksi

dengan biaya – biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.

Definisi

biaya menurut

Standar Akutansi

Keuangan

(1999:12)

adalah

penurunan

manfaat

ekonomi

selama satu

periode akutansi

dalam

bentuk

arus

keluar

atau

berkurangnya

aktiva

atau terjadinya kewajiban

yang

mengakibatkan

penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

The Commite on

Cost

Concepts

and

Standards

of

The American

Accounting Association

memberikan definisi

Cost

sebagai berikut: “Cost is

foregoing measured in monetary terms incurred or potenntially to be incurred to

achive

a

specific

objective”,

yang berarti

biaya

merupakan

pengeluaran

–

pengeluaran

yang diukur secara

terus

menerus

dalam

uang atau

yang potensial

harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan.

Jadi

menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya

merupakan kas atau nilai ekuovalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

mendapatkan barang atau

jasa

yang

diharapkan

guna

untuk

memberikan

suatu

manfaat yaitu peningkatan laba.

|

|

47

2.5.2. Pengertian Investasi

Bagi

masyarakat

modern, kata

investasi

tentu tidak asing

lagi. Bisa jadi

setiap hari kita

mendengar kata itu. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang

semakin tidak bersedia membiarkan asetnya menjadi tidak berkembang dan untuk

mengembangkan

aset

tersebutlah

maka diperlukan

investasi.

Bagi

sebagian

masyarakat lainnya, barangkali

telah melakukan investasi tetapi

tidak

menyadarinya, seperti para petani dan peternak di pedesaan.

Reilly dan

Brown,

yang

mengatakan bahwa

investasi

adalah

komitmen

mengikatkan

aset

saat

ini

untuk beberapa

periode waktu ke

masa

depan

guna

mendapatkan penghasilan

yang mampu

mengkompensasi

pengorbanan

investor

berupa keterikatan

aset pada waktu

tertentu,

tingkat

inflasi

dan

ketidaktentuan

penghasilan pada masa mendatang.

Dari

definisi

yang disampaikan pakar

investasi

tersebut

kita

bisa

menarik

pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur

ketersediaan

dana (aset)

pada saat

sekarang,

kemudian komitmen

mengikatkan

dana tersebut pada obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa

periode

(untuk

jangka

panjang lebih

dari

satu

tahun)

di

masa

mendatang.

Selanjutnya,

setelah

periode

yang diinginkan

tersebut

tercapai

(jatuh

tempo)

barulah investor bisa mendapatkan kembali asetnya, tentu saja dalam jumlah yang

lebih

besar,

guna mengkompensasi

pengorbanan

investor seperti

yang

diungkapkan

Reilly dan

Brown.

Namun,

tidak

ada

jaminan

pada akhir

periode

yang ditentukan

investor pasti

mendapati asetnya lebih besar dari saat memulai

|

|

48

investasi. lni terjadi karena selama periode waktu menunggu itu terdapat kejadian

yang menyimpang dari yang diharapkan. lnilah, yang disebut risiko.

Dalam pembangunan jalan yang mempergunakan perkerasan lentur, biaya

yang dibutuhkan

untuk

konstruksinya

lebih

murah

dibanding dengan

mempergunakan beton.

Tetapi karena

sifat

lentur yang tidak terlalu tahan

terhadap lingkungan menyebabkan proses perawatan harus sering dilakukan. Hal

ini

menyebabkan biaya

investasi

yang

dibutuhkan

kelihatannya menjadi

lebih

mahal.

Lain

hal

nya

dalam

perkerasan

jalan

yang

mempergunakan

beton.

Biaya

konstruksinya termasuk

mahal,

tetapi

karena

sifatnya

yang

tahan

terhadap

lingkungan sehingga perawatannya dapat dilakukan

jika diperlukan saja. Hal ini

menyebabkan biaya investasi yang dibutuhkan kelihatannya menjadi lebih murah

jika dibandingkan dengan perkerasan lentur.

2.5.3. Perhitungan Biaya Investasi

Perhitungan biaya

investasi

terbagi

atas biaya

konstruksi dan biaya

perawatannya.

Biaya

konstruksi

yang dimaksud

adalah

jumlah

biaya

yang

dibutuhkan selama masa pembangunan suatu proyek. Sedangkan pengertian dari

biaya perawatan yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menunjang umur rencana dari

suatu

proyek

dengan

tujuan

mencapai

umur

yang diinginkan.

Dimana

dalam

perhitungan biaya ini dipergunakan

Buku Acuan

Harga Satuan Bahan dan Upah

Pekerjaan Bidang / Jasa Pemborongan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

Periode Januari 2010 sebagai acuannya.

|

|

49

2.5.4. Present Value

Cost Benefit Analysis (CBA) atau yang sering disebut Benefit Cost

Analysis

(BCA)

adalah

suatu pendekatan

yang

digunakan

dalam

pengambilan

keputusan ekonomi yang biasanya digunakan oleh pemerintah

atau pebisnis. Ini

merupakan

suatu

analisa

biaya

yang bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

keuntungan lebih besar dari biaya dan berapa besarnya.

Keuntungan

dan

biaya

dinyatakan

dalam

nilai

uang

yang disesuaikan

terhadap waktu. Dimana semua keuntungan dan biaya proyek tiap waktu tertentu

(biasanya

waktunya

berbeda) dinyatakan

dalam

nilai sekarang (present

value),

dengan mengubah

nilai yang

akan datang

menjadi nilai

sekarang

menggunakan

tingkat

diskon tertentu.

Tingkat

diskon ini

dimaksudkan untuk

mengantisipasi

perubahan nilai

uang yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh banyak faktor,

seperti terjadinya inflasi, keadaan politik dan lain – lain.

Ada beberapa metoda dalam menganalisa biaya proyek seperti:

-

NPV (Net Present value),

merupakan metode standar yang

menggunakan

nilai uang terhadap waktu untuk menilai suatu proyek dalam jangka panjang.

Biasanya

digunakan untuk

menganggarkan

modal awal,

keuangan

dan

akutansi.

-

PV

(Present Value),

adalah

nilai

uang

di

waktu

tertentu

(waktu

yang

akan

datang) yang dikonversikan menjadi nilai uang di waktu sekarang. Metoda ini

banyak digunakan dalam bisnis guna

mengetahui besaran dana

yang harus

disiapkan dalam untuk melaksanakan suatu proyek.

|

|

50

-

Cash

Back

Period,

merupakan

suatu

metoda

yang

digunakan

dalam

bisnis

untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan sampai seluruh modal yang

telah dikeluarkan dapat kembali.

Dalam penelitian ini digunakan metoda present value dikarenakan proyek

ini

masih

dalam tahap perencanaan dimana

biaya

yang diketahui

hanya

berupa

biaya

awal

(modal) dan

biaya

yang akan

datang dalam

waktu

tertentu

(biaya

perawatan). Sehingga dengan menggunakan metoda Present Value ini, nilai uang

yang

ada

di

waktu

tertentu

dapat

dikonversikan

menjadi

nilai

uang di

waktu

sekarang.

Nilai sekarang (present value)

merupakan nilai

yang dimiliki suatu mata

uang dimana jumlahnya akan lebih kecil

dari pada

nilai uang disaat

yang akan

datang. Besarnya selisih atas nilai uang tersebut kurang lebih sama dengan bunga

bank (discount rate)

yang berlaku saat ini

dan

tergantung jumlah tahun dimana

uang tersebut diperhitungkan.

Bila diketahui besarnya penerimaan pada waktu yang akan datang dalam

bentuk arus kas, maka kita dapat memperhitungkan besarnya nilai penerimaan itu

pada

saat

sekarang.

Jika

demikian

halnya,

maka

untuk

mencari

nilai

sekarang

(present value) dari jumlah tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut:

P

F

(1

i)

n

………………………………..……………………………..(2.14)

Dimana:

P

=

Nilai uang dimasa sekarang

F

=

Nilai uang dimasa yang akan datang

i

=

Nilai suku bunga (discount rate)

n

=

Waktu

|