|

7

Bab 2

Landasan Teori

Pada bab dua, penulis akan membahas teori-teori yang akan digunakan untuk

menganalisis unsur afeksi dan konsep

ii chichioya

dalam lagu Aitai

karya Yuujin

Kitagawa. Pertama, penulis akan memaparkan teori semantik, karena lagu ini

dipenuhi dengan kata-kata yang penuh dengan makna

tersirat, maka dari itu penulis

akan menggunakan teori semantik untuk mengungkap makna yang terdapat dalam

lagu Aitai ini.

2.1 Teori Semantik

Untuk menemukan makna sesungguhnya dari setiap kata-kata dalam lagu,

diperlukan studi pencarian makna. Dalam hal ini, proses pencarian makna akan

dilakukan melalui teori semantik.

Seperti yang dikatakan oleh Ikegami (1991):

??????????????(semantiks)????????????

??????????????????????????(‘The

study of meaning’ –The Random House Dictionary) ???????

????????(hal. 3)

Terjemahan:

Bila dilihat dari kamus biasa, semantik didefinisikan sebagai dasar ilmu

linguistik yang digunakan dalam studi yang berkaitan dengan penelitian makna.

Sedangkan menurut Hiejima (1991):

??????????????????????????????

?????????????????????????????

??????????????????????????????

????(hal. 3)

|

|

8

Terjemahan:

“Hal yang berkaitan dengan makna, lebih baik dilihat secara prinsipal, daripada

secara objektif. Hal itu karena, makna lahir berdasarkan individu-individu.”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, makna dari sebuah kata memang

tergantung dari sudut pandang orang.

Ketika seseorang memaknai sebuah kata,

bukan berarti pikirannya akan sama seperti orang lain, karena setiap orang memiliki

cara pandang mereka masing-masing.

2.1.2 Konsep Makna Kata

Makna sebuah kata dibedakan menjadi dua, yaitu makna yang bersifat denotatif

dan makna yang bersifat konotatif (Keraf, 2007, hal. 27)

a.

Makna denotatif

Chaer (2007, hal.

292) mengungkapkan bahwa makna denotatif adalah

makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah

leksem. Jadi, makna denotatif ini sebenarnya sama dengan makna leksikal.

Harley (1995, hal. 178) menyatakan bahwa denotatif dari sebuah kata

merupakan intinya, makna yang paling mendasar, semua orang mengerti dan

setuju dengan makna kata denotatif.

Dari semua pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa makna denotatif

adalah makna yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Keraf (2007, hal.

27), kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan

disebut kata denotatif, atau maknanya disebut makna denotatif.

b.

Makna Konotatif

Menurut Parera (2004,

hal. 99) makna konotatif bersifat merangsang dan

menggugah panca

indera, perasaan, sikap, dan keyakinan dan keperluan

|

|

9

tertentu. Rangsangan-rangsangan ini dapat bersifat individual dan kolektif.

Arah rangsangan pun dapat ke arah positif dan negatif. Klasifikasi rangsangan

ini bersifat tumpang tindih dan bergantian berdasarkan pengalaman dan

asosiasi yang muncul dan hidup pada individu dan masyarakat pemakai

bahasa dan pemanfaatan makna. Jadi, tidak ada konotasi yang baku dan tetap.

Ada makna konotasi yang pada suatu saat bersifat positif.

Sedangkan menurut Chaer (2007, hal. 292) makna konotatif adalah makna

lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai

rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Keraf (2007, hal. 29), ia mengemukakan

bahwa makna konotasi adalah makna yang mengandung arti tambahan,

perasaan tertentu, atau nilai rasa

tertentu disamping makna dasar

yang

umumnya. Makna tersebut sebagian terjadi karena pembicara ingin

menimbulkan perasaan stuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan

sebagainya pada pihak pendengar dengan orang lain, sebab itu, bahasa

manusia tidak hanya menyangkut masalah makna denotatif atau ideasional

dan sebagainya.

setelah melihat pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa makna denotasi

adalah makna yang sesungguhnya dari sebuah kata. Sedangkan, makna konotasi

adalah makna yang memiliki arti lain dari kata sebenarnya, atau sering kita sebut

dengan makna kiasan.

2.1.3 Teori Medan Makna

Kata-kata memiliki asosiasi antara sesamanya. Berdasarkan hal tersebut

Ferdinand de Saussure

memulai konsep asosiasi makna

(2004, hal. 137). Ia pun

|

10

membedakan hubungan asosiatif menjadi empat, yaitu kesamaan formal

dan

semantik, similaritas semantik (butir umum), similaritas sufiks-umum biasa, serta

similaritas kebetulan.

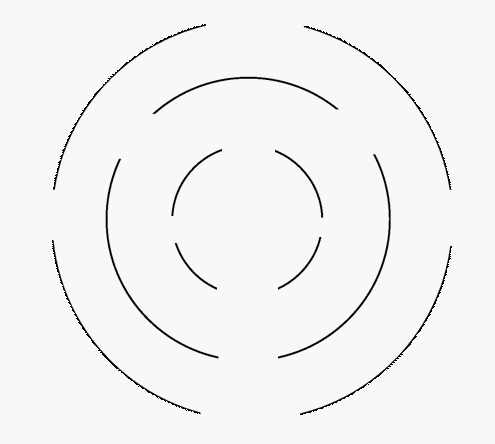

Konsep tersebut lalu diperbaiki oleh Bally yang melihat medan asosiatif sebagai

satu lingkaran yang mengelilingi satu tanda dan muncul ke dalam lingkaran

leksikalnya (Parera, 2008, hal.

138). Berikut adalah skema medan asosiatif dari

Bally

Skema 2.1 Skema Medan Asosiatif Bally (Sumber: Parera, 2004, hal. 139)

Secara singkat, konsep medan makna yang diperbaiki oleh C. Bally dapat

disimpulan sebagai berikut:

“Medan makna adalah suatu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan pada

similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan dan hubungan-hubungan asosiatif

dengan penyebutan satu kata.” (hal. 139)

SLOWNESS

ENDURANCE

YOKE

STRENGTH

PATIENT

WALK

PLOUGH

TILLING

CALF

BULL

COW

HORNS

|

11

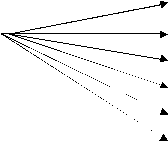

Sedangkan, Parera (2009) menggambarkan skema medan makna sebagai berikut:

Melirik

Melihat

Mengintip

Memandang

Menatap

Meninjau

Melotot

Skema 2.2 Medan makna menurut Parera (sumber: Parera, 2004, hal. 140)

Dalam Bahasa Indonesia, medan makna dari kata melihat dibedakan atas melirik,

mengintip, memandang, menatap, meninjau, melotot dan lainnya (Parera, 2004, hal.

140).

Sedangkan, menurut Chaer (2007) medan makna adalah seperangkat unsur

leksikal yang maknanya saling berhubungan (hal. 316)

2.2 Teori Afeksi

Menurut Meadow, dalam bukunya Other People

yang telah diterjemahkan dalam

Bahasa Indonesia berjudul “Memahami Orang Lain” (2006, hal. 96), afeksi adalah

cinta kepada orang yang paling dekat dengan kita. Biasanya anggota keluarga dan

mereka yang telah dianggap seperti keluarga sendiri. Afeksi tumbuh dari hubungan

dekat secara fisik, dan biasanya, orang tidak dapt mengatakan secara pasti kapan

mulainya. Kita menyadarinya: “Sejak kecil saya telah mengenal wajahnya…”

Dirinya juga berpendapat, bahwa afeksi adalah cinta yang dibutuhkan dalam

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Biasanya kita memperoleh afeksi dari

orangtua, dan juga kemudian kita memberikan afeksi kita kepada orang tua, saudara

|

|

12

dan anak-anak kita. Afeksi bersifat menyenangkan, sopan tanpa basa-basi. Bila

diliputi dengan afeksi, kita dengan mudah dapat bersikap santai.

Menurut Gonzalez, Barull, Pons dan Marteles dalam jurnal mereka “What is

Affection” (1998, para. 1), afeksi sering disamakan dengan emosi, padahal keduanya

merupakan fenomena yang sangat berbeda, meskipun memiliki kaitan

yang sangat

erat.

Emosi adalah respon individual dalam diri yang menunjukkan pertahanan diri

kita dalam kemungkinan yang selalu ada dalam situasi yang konkret. Sedangkan

afeksi adalah proses interaksi sosial antara dua organisme atau lebih.

Akan tetapi, terlepas dari perbedaan antara emosi dan afeksi, keduanya memang

memiliki kaitan yang sangat erat dan memberikan situasi yang sama untuk

mengekspresikan satu dan lainnya. Contohnya, kita mengatakan “Aku merasa sangat

aman” untuk emosi dan “Dia mendukungku penuh” untuk afeksi. Tampaknya kita

akan menunjuk afeksi yang diterima melalui emosi yang kita rasakan.

Mereka juga mengungkapkan karakteristik dari afeksi, yaitu:

1.

Afeksi adalah sesuatu yang terjadi diantara manusia, dan sesuatu yang

bersifat memberi dan menerima.

Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan afeksi adalah

‘menerima’

dan ‘memberi’. Contohnya adalah “dia memberiku perasaaan

cintanya” atau

“aku memberinya kepercayaanku”. Dengan hal tersebut, kita

dapat mengatakan bahwa afeksi bersifat memberi dan menerima. Karena

itulah, afeksi merupakan sesuatu yang mengalir dan berpindah dari satu orang

ke orang lain.

Disamping itu, afeksi juga dapat terakumulasikan. Contohnya saat liburan

dalam rangka beristirahat dari rutinitas kerja yang padat, disaat itu kita masih

dapat memikirkan untuk menolong anak, teman, klien, murid,

pasangan dan

|

|

13

lainnya, ini berarti ada afeksi yang telah terakumulasi dalam diri kita

sehingga kita dapat memberi afeksi kembali kepada mereka.

2.

Untuk menghasilkan afeksi dibutuhkan usaha.

Pengalaman kita mengajarkan bahwa memberi afeksi kepada seseorang

memerlukan usaha.

Ada banyak usaha yang dapat mengekspresikan afeksi.

Sebagai contoh, menjaga seseorang yang sedang sakit, memahami seseorang

yang sedang dalam masalah, berusaha membahagiakan serta

menghormati

kebebasan orang lain, ataupun memberikan hadiah, semua hal tersebut adalah

tindakan yang memerlukan usaha.

3.

Afeksi adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, terutama di masa

kanak-kanak dan ketika sakit.

Pada akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa afeksi adalah hal yang sangat

penting bagi manusia. Kita juga tidak akan mendengar seseorang mengatakan

bahwa dirinya tidak memerlukan kasih sayang. Dalam hal ini kita tahu bahwa

manusia membutuhkan kasih sayang. Tidak seperti spesies lain,

misalnya

kucing atau ular, manusia membutuhkan afeksi yang sangat besar, dan hal ini

dapat menjadi maksimum disaat-saat tertentu seperti ketika sakit atau masa

kanak-kanak.

Selain itu, menurut Murray (dalam Lorento & Gouaïch, 2010), terdapat 5 hal yang

dibutuhkan untuk menghasilkan afeksi, yaitu

1.

Afiliation

: meluangkan waktu dengan orang lain

2.

Nurturance

: merawat orang lain

3.

Play

: bermain dan bersenang-senang dengan orang lain

4.

Rejection

: menolak orang lain atau sesuatu demi sebuah

kebaikan

|

|

14

5.

Succorance

: ditolong atau dilindungi oleh orang lain

2.3. Konsep Fushi Kankei

Pada tahun 1970-an muncul frasa baru tentang sosok ayah di Jepang saat itu.

“Seorang ayah akan sangat diapresiasi ketika dia sehat dan berada di luar rumah.”

Ayah di Jepang memang kehidupannya didominasi pekerjaan, karena hal tersebutlah,

banyak keluarga di Jepang dianggap kehilangan sosok ayah. Bahkan ayah-ayah

disana sering disebut “Suami 7-11” hal ini merujuk pada jam saat mereka berangkat

kerja pukul 07:00 pagi dan pulang ketika waktu menunjukkan pukul 11:00 malam.

(Christiansen, 2009, para. 2).

Masalah kehilangan sosok ayah dalam keluarga, yang di Jepang dikenal dengan

istilah ‘chichi oya fuzai’ ini didasari atas pandangan orang Jepang, bahwa prioritas

utama seorang laki-laki adalah kesuksesan mereka dalam ekonomi. Bahkan definisi

maskulin untuk seorang pria pun sangat ditentukan dengan kesuksesan mereka di

tempat kerja. (Tamura, 2001, hal. 10).

Akan tetapi, tidak semua anak yang kehilangan sosok seorang ayah tidak dekat

dengan sang ayah. Meski mereka terpisah dan jarang bertemu, mereka tetap terikat

secara psikologis satu sama lainnya. Memang dibandingkan seorang ibu, ayah

memiliki waktu yang lebih sedikit bersama anak, namun dengan kesempatan yang

singkat tersebut, anak-anak menganggap ayah mereka sebagai sosok yang dapat

diandalkan. (Christiansen, 2001, para. 3)

Mengutip dari jurnal berjudul ????

????

??

??????

?

??tulisan Nagai (2004)

??(1997)???????????????????????????

??????????????????????????????

??????????????????????????????????

????(2003)?Amato(1994)?????????(????

???????????)??????????(??????)???

|

|

15

?????????

Terjemahan:

Menurut Fuyuki (1997), cara seorang ayah mendidik anak, dan bagaimana image

yang tercipta, hal tersebut sama sekali tidak melibatkan seorang anak dalam

prosesnya. Jadi, masih banyak kesempatan bagi ayah itu sendiri menjadi ‘ayah

yang baik’. Ishikawa (2003) sama seperti Amato (1994) berpendapat bahwa

dukungan dari seorang ayah dapat menurunkan tingkat stres.

Usui (2009), seorang Doktor di bidang psikologi, dalam jurnalnya berjudul??

?????????????? ?????????????????

mengatakan:

???????????????????????????????

?????????????????????????????????

???????????????????????????????

????????????????????????????????!

?????????!

??????!

????!

??????

?????!???????????

Terjemahan

Singkatnya, dapat dikatakan ‘pria yang lembut tapi kuat”. Misalnya, ketika didalam

tiupan badai yang sangat dahsyat, seluruh anggota keluarga berkumpul

dibelakangnya. Dia berdiri paling depan sebagai penghalang angin bagi

keluarganya. Ketika anggota keluarga dibelakangnya cemas, didepannya ada sosok

kuat yang melindungi. “semuanya, tenang saja! Ada ayah disini, jangan khawatir.

Ayah tidak akan kalah, terus berada dibelakang ayah.”

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ayah yang baik menurut

Mafumi

Usui adalah ayah yang melindungi. Ia mencontohkannya dengan seorang

ayah yang melindungi keluarganya, ketika terjadi badai.

Sedangkan Shwalb (1993, hal. 13), menyatakan bahwa ii chichioya terdiri dari 14

karakteristik, yaitu

1.

Lembut

dan terpercaya:

Bersikap lembut dalam pengasuhan sehingga anak

menjadi percaya.

|

|

16

2.

Pusat keluarga: Dominan dalam keluarga

3.

Tegas: Tegas dan jelas mendidik anak

4.

Pengertian: Memahami perasaan anak

5.

Pintar/toleran: Berpengetahuan luas, sehingga dapat mengajarkannya pada anak

6.

Pekerja keras: Berusaha dalam pekerjaannya demi kesejahteraan keluarga

7.

Kuat: Kuat, agar dapat melindungi keluarga

8.

Andalan keluarga: Dapat menjadi andalan atau tumpuan bagi keluarga

9.

Serius: Sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah hal, dan tetap konsisten

10.

Bertanggung jawab:

Melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah.

bertanggung jawab atas keberadaan anak, ikut membantu dalam pengasuhan

11.

Berpengetahuan luas: Pintar agar dapat mengajarkannya kepada anak

12.

Berempati: Saling memahami dengan anak

13.

Dapat dipercaya: Dapat dipercaya sebagai pemimpin keluarga

14.

Layak dihormati: pantas untuk dihormati sebagai pemimpin keluarga.

2.4 Teori Pengkajian Puisi

Menurut Pradopo (1990, hal. 3) mengemukakan bahwa puisi adalah struktur yang

tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Lalu menurut

Wellek dalam Pradopo (1990, hal. 14), puisi merupakan sebab yang emmungkinkan

timbulnya pengalaman. Altenbernd dalam Pradopo (1990, hal. 5) mengemukakan

bahwa puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran dalam bahasa.

Dari ketiga makna tersebut, dapat dikatakan bahwa puisi mempunyai sifat, struktur

dan konvensi-konvensi puisi apapun pada umumnya.

Pradopo juga mengemukakan bahwa pengkajian puisi terbagi dalam dua bagian,

yaitu:

|

|

17

1.

Analisis struktur puisi berdasarkan lapis-lapis normanya yang merupakan

fenomena puisi yang ada. Arti lapis disini, berupa rangkaian fonem, suku kata,

kata, frasa dan kalimat. Rangkaian satuan-satuan arti ini menimbulkan lapis

ketiga yang berupa latar, pelaku, objek-objek yang dikemukakan dan dunia

pengarang yang berupa cerita atau lukisan (Pradopo, 1990, hal. 15)

2.

Analisis sajak satu persatu yang membicarakan kaitan antar unsur dan sarana-

sarana kepuitisan yang menyeluruh. Dalam analisis ini, lapis-lapis norma puisi

di lihat hubungan keseluruhannya dalam sebuah sajakyang utuh. Hal ini

disebabkan norma-norma puisi itu saling berhubungan erat dan saling

berhubungan maknanya (Pradopo, 1990, hal. 117).

|