2

BAB 2

DATA DAN ANALISA

2.1 Sumber Data

2.1.1 Data Buku

Buku Hornbill and Dragon adalah buku mengenai ragam hias yang sering digunakan oleh

Suku Dayak dalam membuat ukiran pada dinding, perisai, senjata tradisional, tattoo, dan lain-lain.

Buku ini memudahkan kita yang ingin mencoba belajar membuat ukiran suku Dayak.

Dalam buku ini dijelaskan mulai dari sejarah hingga berbagai jenis ragam hias serta

pengaplikasian ragam hias ke dalam media itu sendiri. Dalam buku ini disertakan juga langkah-

langkah mengukir dalam contoh yang mudah dimengerti. Jenis ragam hias yang ditampilkan di buku

ini adalah ukiran mata, ukiran sulur paut, ukiran pacat, ukiran perisai, ukiran daun dan ukiran teku.

2.1.2 Survey

Dalam pengerjaan pencarian data masalah umum untuk membantu penyelesaian tugas akhir

ini, maka penulis melakukan survey kepada 100 orang diantaranya Suku Dayak dan masyarakat

awam yang peduli akan kebudayaan Indonesia. Survey dilakukan dengan dua cara yaitu :

Survey kuisioner selebaran

Kuisioner online melalui docs.google.com

Survey tersebut terdiri dari dua belas pertanyaan yang sama dalam kedua media tersebut.

Berikut hasil survey tersebut.

a.

Berapa usia Anda?

<20 (27%)

21-30 (69%)

31-40 (2%)

41-50 (2%)

50>

|

b.

Apa jenis kelamin Anda?

Pria (46%)

Wanita (54%)

c.

Apa pekerjaan Anda?

Pelajar (4%)

Mahasiswa/i (86%)

Pegawai Kantor (6%)

Wirausaha (3%)

Yang lain: Art Director (1%)

d.

Apakah Anda suka membaca buku?

Ya (46%)

Kadang-kadang (50%)

Tidak (4%)

e.

Jenis buku apa yang sering Anda baca?

Biografi

Novel

Pengetahuan

Fotografi

Desain

Yang lain:

f.

Apakah Anda peduli dan tertarik terhadap kebudayaan Indonesia?

Peduli dan Tertarik (78%)

Peduli tapi Tidak Tertarik (15%)

Tidak Peduli tapi Tertarik (6%)

Tidak kedua-duanya (1%)

g.

Apakah Anda tau atau pernah mendengar tentang suku Dayak?

Tau (95%)

Tidak Tau (5%)

h.

Jika tau, sebutkan apa yang Anda ketahui tentang suku Dayak?

i.

Darimana Anda mengetahui perihal mengenai suku Dayak?

Buku

Internet

Film

Yang lain:

j.

Apakah Anda pernah melihat motif ukiran suku Dayak?

Pernah (88%)

Tidak Pernah (12%)

k.

Apa kesan pertama Anda ketika melihat motif ukiran suku Dayak?

l.

Dalam bentuk apa Anda pernah melihat motif ukiran tersebut?

Tattoo

Pakaian Adat

Kain

Senjata Tradisional

|

Poster

Gambar di dinding

Yang lain:

Dari survey yang telah penulis lakukan, target market primer dan sekunder yaitu yang

berumur antara 21-30 tahun, dengan jumlah pengisi survey wanita (52%) dan pria (48%), mayoritas

(96%) pernah mendengar atau mengetahui suku Dayak dan (4%) tidak pernah mendengar atau

mengetahui suku Dayak. (78%)

menyadari bahwa mereka peduli dan tertarik terhadap kebudayaan

Indonesia. 88% pengisi survey pernah melihat motif ukiran suku Dayak dan ini menjadi peluang

penulis untuk memperkenalkan motif ukiran suku Dayak ke dalam sebuah buku.

2.1.3 Wawancara

Dalam pengerjaan pencarian data masalah umum untuk membantu penyelesaian tugas akhir

ini, penulis telah menemui narasumber untuk di wawancara lebih lanjut untuk menambah data yang

diperlukan. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

1. Institut Dayakologi

2. Masyarakat suku Dayak

2.2 Data Umum

2.2.1 Profil Suku Dayak

Dayak atau Daya adalah suku-suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, lebih tepat lagi

adalah yang memiliki budaya terestrial (daratan, bukan budaya maritim). Sebutan ini adalah sebutan

umum karena orang Daya terdiri dari beragam budaya dan bahasa. Dalam arti sempit, Dayak hanya

mengacu kepada suku Ngaju (rumpun Ot Danum) di Kalimantan Tengah, sedangkan arti yang luas

suku Dayak terdiri atas 6 rumpun suku. Suku Bukit

dan Rumpun Iban

perkirakan merupakan suku Dayak yang datang dari pulau Sulawesi.

Penduduk Madagaskar menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa Maanyan, salah satu bahasa

2.2.2 Sejarah Suku Dayak

Secara umum kebanyakan penduduk kepulauan Nusantara adalah penutur bahasa

Austronesia. Saat ini teori dominan adalah yang dikemukakan linguis seperti Peter Bellwood dan

sekelompok orang Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian, ada

kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju kepulauan Indonesia sekarang, dan ke timur

menuju Pasifik.

Namun orang Austronesia ini bukan penghuni pertama pulau Borneo. Antara 60 000 dan 70

000 tahun lalu, waktu permukaan laut 120 atau 150 meter lebih rendah dari sekarang dan kepulauan

Indonesia berupa daratan (para geolog

menyebut daratan ini "Sunda"), manusia sempat bermigrasi

dari benua Asia menuju ke selatan dan sempat mencapai benua Australia yang saat itu tidak terlalu

jauh dari daratan Asia.

Dari pegunungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan. Diperkirakan,

dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir

|

|

dan kemudian mendiami pesisir pulau Kalimantan. Tetek Tahtum

menceritakan perpindahan suku

Dayak dari daerah hulu menuju daerah hilir sungai.

Di daerah selatan Kalimantan Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam

tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut Nansarunai Usak Jawa, yakni kerajaan Nansarunai

dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-

1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar, sebagian

masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat

pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar

tahun 1520).

Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur kalimantan yang memeluk Islam

tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar

dan Suku Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai,

masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Watang

Amandit, Labuan Amas

dan Watang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang

Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kotawaringin, salah

seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat menurut orang Dayak

adalah seorang Dayak (Ma’anyan atau Ot Danum). Di Kalimantan Timur, orang Suku Tonyoy-

Benuaq yang memeluk Agama Islam menyebut dirinya sebagai Suku Kutai. Tidak hanya dari

Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa

tercatat mulai

datang ke Kalimantan pada masa Dinasti Ming tahun 1368-1643. Dari manuskrip berhuruf hanzi

disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin. Kunjungan tersebut pada masa

dan Sultan Mustain Billah. Hikayat Banjar memberitakan kunjungan tetapi

tidak menetap oleh pedagang jung bangsa Tionghoa dan Eropa (disebut Walanda) di Kalimantan

Selatan telah terjadi pada masa Kerajaan Banjar Hindu (abad XIV). Pedagang Tionghoa

mulai

menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat dekat pantai pada tahun 1736.

Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan

penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama

dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak.

Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring malawen,

belanga (guci) dan peralatan keramik.

Sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad XV Raja Yung

Lo mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan (termasuk Nusantara) di bawah pimpinan

Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang

Tionghoa (dari Brunei) yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga

barang dagangan diantaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkok dan

guci.

2.2.3 Pembagian Etnis

Dayak

merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat di Indonesia. Dayak ini dikenal

sebagai salah satu suku asli di Kalimantan. Mereka merupakan salah satu penduduk mayoritas di

provinsi tersebut. Kata Dayak dalam bahasa lokal Kalimantan berarti orang yang tinggal di hulu

sungai. Hal ini mengacu kepada tempat tinggal mereka yang berada di hulu sungai-sungai besar.

Agak berbeda dengan kebudayaan Indonesia lainnya yang pada umumnya bermula di

daerah pantai, masyarakat suku Dayak menjalani sebagian besar hidupnya di sekitar daerah aliran

sungai pedalaman Kalimantan.

Dalam pikiran orang awam, suku Dayak hanya ada satu jenis. Padahal sebenarnya mereka

terbagi ke dalam banyak sub-sub suku. Menurut J.U. Lontaan, terdapat sekitar 405 sub suku Dayak

|

|

yang memiliki kesamaan sosiologi kemasyarakatan namun berbeda dalam adat-istiadat, budaya dan

bahasa yang digunakan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh terpencarnya masyarakat Dayak

menjadi kelompok-kelompok kecil dengan pengaruh masuknya kebudayaan luar.

Suku Dayak terbagi dalam Dayak Muslim dan Non Muslim. Yang termasuk Dayak Muslim

adalah Suku Dayak Bakumpai, Suku Dayak Bukit, Suku Dayak Sampit, Suku Dayak Paser, Suku

Dayak Tidung, Suku Dayak Melanau, Suku Dayak Kedayan, Suku Dayak Embaloh, Suku Dayak

Sintang, Suku Dayak Sango dan Suku Dayak Ngabang.

Sedangkan suku Dayak Non Muslim jumlahnya lebih banyak lagi. Yaitu Suku Dayak Abal,

Suku Dayak Abai, Suku Dayak Banyadu, Suku Dayak Bakati, Suku Dayak Bentian, Suku Dayak

Benuaq, Suku Dayak Bidayuh, Suku Dayak Darat, Suku Dayak Dusun, Suku Dayak Dusun Deyah,

Suku Dayak Dusun Malang, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Lawangan, Suku Dayak Maanyan,

Suku Dayak Mali, Suku Dayak Mayau, Suku Dayak Meratus, Suku Dayak Mualang, Suku Dayak

Ngaju, Suku Dayak Ot Danum, Suku Dayak Samihim dan lain-lain yang diperkirakan jumlahnya

mencapai tiga ratus sub suku.

Setiap sub suku Dayak memiliki budaya yang unik dan memberi ciri khusus pada

komunitasnya. Misalnya tradisi memanjangkan telinga yang dilakukan oleh wanita suku Dayak

Kenyah, Kayan dan Bahau. Lalu

ada juga tradisi kayau atau perburuan kepala tokoh-tokoh

masyarakat yang menjadi musuh suku Dayak Kendayan.

2.2.4 Institut Dayakologi

2.2.4.1 Sejarah

Menyadari nasib masyarakat Dayak yang terpinggir akibat pembangunan, maka tahun

1981 di Pontianak sekelompok cendikiawan Dayak mendirikan Yayasan Karya Sosial Pancur

Kasih (YKSPK). Karena semua pendirinya guru, maka pelayanan pertamanya adalah pendidikan

formal yang peduli dan berspektif kebubudayaan Dayak. Dalam perkembangannya dan sesuai

kebutuhan, bidang pelayanan YKSPK diperluas ke bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Tahun 1987 YKSPK mendirikan credit union Pancur Kasih. Tahun 1991 YKSPK mendirikan

bank perkreditan rakyat di Sungai Pinyuh, 50 km dari Pontianak. Tujuan mendirikan bank

tersebut untuk memberi pinjaman berskala kecil pada rakyat di pedesaan.

Akhir tahun 1990 YKSPK mendirikan Institute of Dayakology Research and

Development (sejak 1998 diubah menjadi Institut Dayakologi). Latar belakang pendiriannya

karena kebudayaan Dayak di ambang kehancuran akibat masuknya berbagai program

pembangunan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Dayak. Tujuan didirikannya Institut

Dayakologi adalah untuk secara aktif dan serius memfokuskan bidang penelitian dan untuk

advokasi kebudayaan Dayak, publikasi, peningkatan kesadaran perempuan Dayak, ekonomi

kerakyatan, serta peningkatan kepercayaan diri masyarakat Dayak.

2.2.4.2 Visi & Misi

Visi

Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan, mampu menentukan dan

mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politiknya menuju kemandirian dalam

kebersamaan dengan semangat cinta kasih untuk merebut kembali harkat, martabat dan

kedaulatannya.

Misi

Memperjuangkan pembebasan dari dominasi kultural, sosial dan ekonomi dominan, melalui

|

penelitian partisipatoris kritis, pendidikan kritis, advokasi dan fasilitasi, guna menumbuhkan

budaya kritis.

2.2.5 Motif Ukiran Dayak

2.2.5.1 Jenis Ukiran

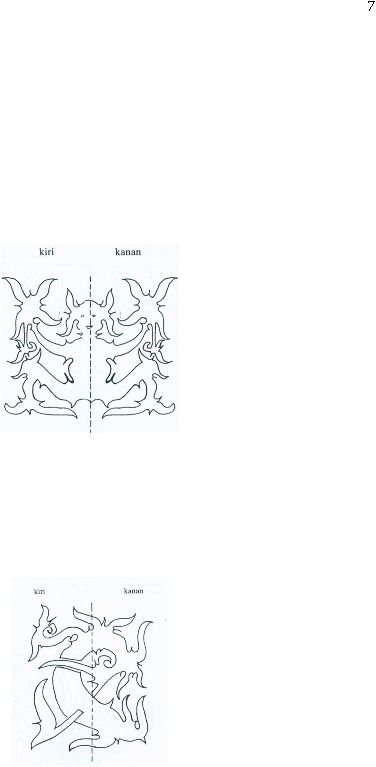

Jenis Seimbang

Pada jenis seimbang, pucuk daun termasuk dahan-dahan dan daun-daun di bagian kanan sama

seperti di bagian kiri. Contohnya, jika pucuk daun di bagian kanan mempunyai empat helai daun

dan dua batang dahan, pucuk daun di bagian kiri juga mempunyai empat helai daun dan dua

batang dahan. Dengan kata lain, bagian kiri adalah sama dengan bagian kanan.

Gambar 2.1 Jenis Seimbang

Jenis Tidak Seimbang

Pada jenis tidak seimbang, pucuk daun di bagian kanan berlainan dengan di sebelah kiri.

Misalnya jika pucuk daun di bagian kanan ada empat helai daun dan dua batang dahan, pucuk

daun di sebelah kiri ada tiga

atau lima helai daun dan mungkin hanya satu daun atau tidak

mempunyai dahan langsung dan mungkin juga tidak mempunyai pucuk daun.

Gambar 2.2 Jenis Tidak Seimbang

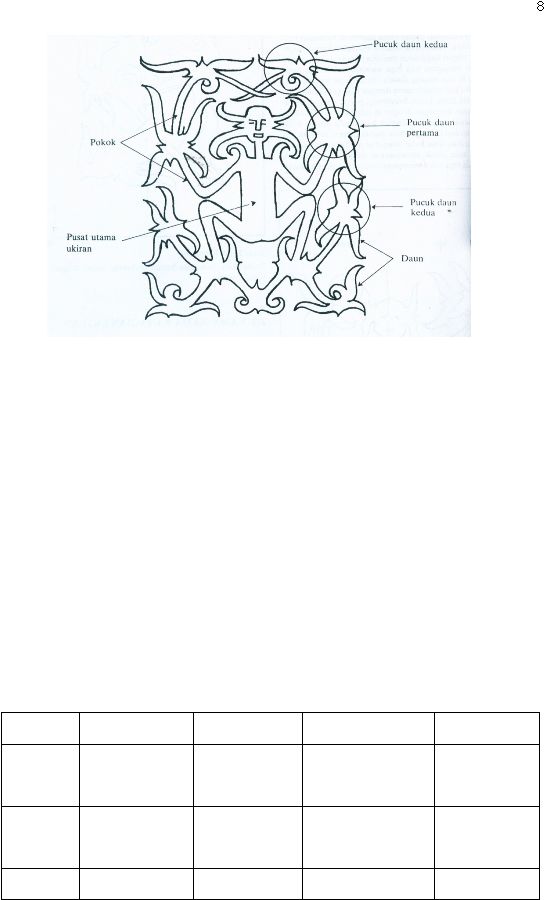

2.2.5.2 Bagian-bagian Ukiran

|

Gambar 2.3 Bagian-Bagian Ukiran

Bagian ukiran dibagi menjadi empat bagian, yaitu pohon, batang, pucuk dan daun.

Secara keseluruhan, bagian-bagian ini dipanggil bunga ukir. Ukiran boleh berasaskan berbagai

jenis binatang, burung, manusia, naga ataupun gergasi.

Akar yang tumbuh dari pohon ataupun yang tumbuh dari satu pucuk kepada pucuk yang

lain dinamakan batang ukir. Asas ukir itu berpecah atau berdahan disebut pucuk ukir. Dahan

ataupun tunas yang keluar dari pucuk itu disebut daun ukir.

Dahan-dahan kecil dari dahan biasa yang mekar dari pucuk ukir disebut chuppon.

Chuppon biasanya terdapat dalam jenis ukir yang tidak seimbang. Fungsi chuppon ini ialah untuk

mengganti daun dan cabang atau dahan.

Bagian yang terpenting dari empat pecahan ini ialah pucuk ukir dan daun ukir. Oleh

karena itu para pengukir harus cukup mahir untuk membuat ukiran ini. Bentuk cucuk daun ada

banyak jenis dan tidak dapat diterangkan semuanya. Karena itu kembali lagi kepada kemahiran

pengukir untuk membuatnya. Bentuk pucuk daun juga bergantung pada ruang dan jenis ukiran

yang akan diukir.

Contohnya, untuk mengukir hulu parang kita mesti mengukir setiap ruang dan

juga sudut supaya kelihatan seimbang dan cantik.

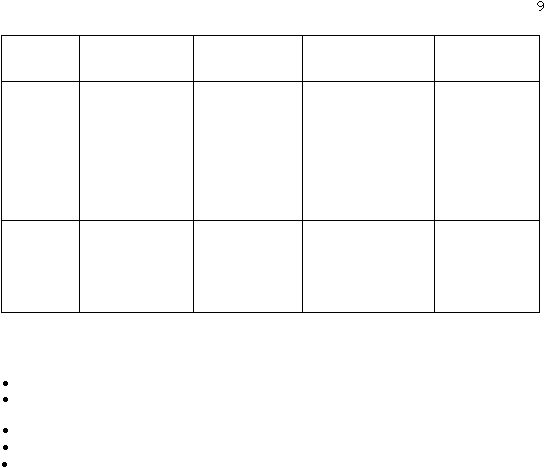

2.2.5.3 Penerapan Ukiran

NAMA

UKIRAN

SUKU

GAYA UKIRAN

CORAK UKIRAN

MEDIA

Sulur Paut

Kaum

Kenyah/Kayan,

Iban

Bentuknya

seperti sulur paut

tumbuhan

Bentuk/kepala

manusia, binatang,

naga, burung

kenyalang/bulatan

Tato, senjata

Pacat

Suku Iban,

Kenyah

Bentuk yang

bersilang-silang

dan terjungkit

keluar

Bentuk pacat, daun,

bulatan dan kepala

manusia

Senjata

tradisional

(Mandau), meja

Perisai

Suku Iban

Ukirannya

berkelok seperti

Corak mata dan

mulut, bentuk naga,

Perisai, topeng

|

huruf ‘J’, ‘C’,

dan ‘V’

burung kenyalang,

kepala gergasi/kepala

manusia, akar, daun

Daun

Kaum Iban

Mempunyai

bunga di ujung.

Bentuknya

kuncup/bunga

yang sedang

berkembang

dibuat bertindih,

bercucuk, berkait

dan berbelit

Daun dan bunga

Patung

Teku

(Bengkang-

Bengkok)

Suku Iban

Bentuk

ukirannya

berkelok, dan

dapat

membentuk

sesuatu/huruf

Buah empit dan

kunci

Tikar, kain

tenun, pakaian,

dinding, bakul

anyaman,

pembendung

kepala

Tabel 2.1 Penerapan Ukiran

Kesimpulan yang penulis dapat dari table berikut bahwa:

Setiap ukiran memiliki corak dan gaya ukiran yang berbeda.

Suku Dayak memiliki banyak adat istiadat yang berhubungan dengan motif ukiran dalam

prosesnya.

Semua jenis ukiran Suku Dayak, memiliki unsur yang berhubungan dengan alam semesta.

Motif ukiran Suku Dayak harus berdasarkan pada apa yang telah diterapkan.

Semua jenis ukiran yang terlihat di atas mempunyai penerapan di berbagai media yang berbeda.

2.3 Tentang Buku

2.3.1 Sejarah Singkat Buku

Buku pertama kali lahir di Mesir pada tahun 2400-an SM setelah terciptanya kertas papirus.

Terbentuknya buku pertama adalah sebuah gulungan kertas papyrus yang berisi tulisan. Dari

narasumber lain juga menyebutkan bahwa buku sudah ada sejak zaman Sang Budha di Kamboja.

Sang Budha menuliskan wahyunya di atas daun, yang kemudian dibaca berulang-ulang. Berabad-

abad kemudian di Cina, para cendikiawan menulis ilmunya diatas lidi yang terikat menjadi satu. Ini

yang mempengaruhi cara penulisan huruf-huruf Cina yang ditulis secara vertikal.

Pada tahun 200 SM, terbentuklah buku yang menggunakan kertas berbahan dasar bamboo,

yang ditemukan oleh Tsai Lun. Revolusi terjadi pada dunia setelah kertas tersebut ditemukan. Pada

abad 11 Masehi pedagang muslim membawa teknologi ini ke Eropa, perkembangan industri kertas

menjadi maju apalagi setelah penemuan mesin cetak Guttenberg.

2.3.2 Jenis-jenis Buku

Selama berabad-abad buku mengalami revolusi, macam-macam jenis buku tercipta.

Beberapa contoh jenis-jenis buku tersebut adalah novel, majalah, kamus, informasi, fotografi, komik,

ensiklopedia dan kitab suci.

|

|

1

2.3.3 Anatomi Buku

Anatomi buku adalah bagian-bagian yang menjadi kelengkapan sebuah buku. Setiap buku

memiliki isi dan target sasaran yang berbeda, maka dari itu, buku tertentu harus memiliki indeks,

atau sebuah buku harus berdaftar table. Anatomi buku perlu diketahui, karena jika tidak hadir dalam

sebuah buku akan menjadi kekurangan sebuah buku. Anatomi sebuah buku adalah sebagai berikut:

2.3.3.1 Cover Buku

1.

Cover Depan

Cover depan biasanya berisi judul, nama pemberi pengantar atau sambutan, serta logo dan

nama penerbit. Cover depan sangat berpengaruh sebagai daya tarik sebuah buku.

2.

Cover Belakang

Cover belakang biasanya berisi judul buku, sinopsis, biografi penulis, dan ISBN (International

Standard Book Number) beserta barcode-nya.

3.

Punggung Buku

Punggung cover hanya utuk buku-buku yang tebal saja, isinya nama pengarang, nama

penerbit, dan logo penerbit.

4.

Endorsement

Endorsement biasanya diberikan oleh ahli atau orang terkenal untuk menambah daya pikat

buku.

5.

Lidah Cover

Lidah cover biasanya berisi foto beserta riwayat hidup pengarang dan atau ringkasan buku. Ini

ditujukan memberikan estetika dan keeksklusifan sebuah buku.

2.3.3.2 Perwajahan Buku

1.

Ukuran Buku

Ukuran buku berhubungan juga dengan materi dan sasaran buku tersebut. Pemilihan ukuran

penting karena menentukan jenis sebuah buku.

2.

Bidang Cetak

Pembentukan daerah buku untuk kepentingan finishin atau pencetakan sebuah buku.

3.

Pemilihan Huruf

Pemilihan huruf penting untuk memberikan kemudahan pembaca menerima informasi.

4.

Teknik penomoran halaman

5.

Pemilihan warna

6.

Keindahan dan kesesuaian ilustrasi

7.

Kualitas kertas dan penjilidan

|

|

1

2.3.3.3 Halaman Premilinaries

1.

Halaman Judul

Berisi judul, subjudul, nama penulis, nama penerjemah, nama penerbit dan logo.

2.

Hak Cipta

Halaman hak cipta berisi judul, identitas penerbit, penulis, termasuk tim yang terlibat selama

proses publikasi, misalnya penata letak, desainer sampul, illustrator, dan lain-lain. Halaman

hak cipta ini biasanya juga disertai pernyataan larangan atau izin untuk memperbanyak

(menggandakan) buku tersebut.

3.

Halaman Tambahan

Halaman tambahan dapat berupa sambutan dan ucapan terima kasih.

4.

Sambutan

Sambutan disampaikan oleh lembaga atau perseorangan yang berkompeten.

5.

Kata Pengantar

Kata pengantar berisi sedikit ulasan atas buku atau ulasan atas penulis, ditulis penerbit atau

yang berkompeten dengan isi buku.

6.

Prakata

Prakata ditulis sendiri sebagai pemandu. Prakata berisi uraian mengenai tujuan serta metode

penulisan.

7.

Daftar Isi

8.

Daftar Tabel

9.

Daftar singkatan dan akronim

10.

Halaman Daftar Lambing

11.

Halaman Daftar Ilustrasi

12.

Halaman Pendahuluan

2.3.3.4 Halaman Isi Buku

1.

Judul bab

Judul beserta ukuran font (font size) judul bab dibuat berbeda dengan judul subbab apalagi

dengan isinya.

2.

Penomoran bab

Pada buku-buku ilmu pengetahuan penomoran bab menggunakan angka Romawi atau angka

Arab. Namun, dalam buku-buku sastra atau buku-buku ilmu pengetahuan popular, tidak

jarang penomoran bab berupa simbol-simbol atau berupa tulisan, satu, dua, tiga dan

seterusnya.

3.

Alinea

4.

Penomoran teks

Penomoran teks harus konsisten dan sesuai aturan penomoran teks, dengan huruf (A, 1, a, (1),

(a)), (1.1, 1.2., 1.2.3), atau dengan teknik lain.

5.

Perincian

|

|

1

Perincian hampir sama dengan sistem penomoran teks. Perincian banyak dijumpai pada soal-

soal ujian. Perincian dapat berupa penjabaran, dapat pula berupa pilihan, dapat menggunakan

nomor, dapat pula menggunakan angka.

6.

Kutipan

Kutipan harus mencantumkan sumbernya, jika agak banyak, kutipan harus dibuat dengan font

yang berbeda, baik ukuran, dan jenis font-nya, atau bisa juga dengan cara diberi background.

7.

Ilustrasi

8.

Tabel

9.

Judul lelar

Judul lelar biasanya ditempatkan di atas atau di bawah teks, kadang diletakkan bersebelahan

dengan nomor halaman buku. Judul lelar biasanya berisi judul buku (pada setiap halaman

genap) dan judul bab atau nama pengarang (pada setiap halaman ganjil).

10.

Inisial

Inisial biasanya diletakkan pada kata pertama setiap awal bab.

11.

Catatan samping

12.

Catatan kaki

13.

Bagian buku

2.3.3.5 Halaman Postliminary

Catatan penutup

Daftar istilah

Lampiran

Indeks

Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang dilengkapi dengan nomor halaman. Indeks

disusun secara alfabetis dan terletak

pada bagian akhir buku. Namun, tidak semua buku

menggunakan indeks sebagaimana tidak semua buku memerlukan indeks.

Daftar pustaka

Biografi Penulis

2.3.4 Finishing Untuk Buku

Setelah buku selesai dicetak, adapula yang harus dilakukan untuk ditambahkan

agar buku

lebih terlihat menarik. Finishing yang ada saat ini adalah:

a.

Embossing

Penekanan menggunakan metal pada dasar objek sebuah kertas.

b.

Heat stamp/foil stamp

Menggunakan foil ditekan pada kertas dengan panas.

|

|

1

c.

Screen Printing

Mencetak ulang desain secara langsung pada kertas.

d.

Spot Varnish

Meningkatkan warna yang dikeluarkan oleh hasil cetak warna pada kertas.

e.

UV coating

Memberikan kesan ultraviolet pada kertas.

2.3.5 Spesifikasi Buku

Naskah : Penulis dan Narasumber

Kerangka buku :

a.

Cover

b.

Halaman judul dalam

c.

Daftar Isi

d.

Sekilas Suku Dayak

e.

Isi Buku

Asal Usul Ukiran

Jenis Ukiran

Bagian-bagian Ukiran

Cara Membuat Ukiran

Penerapan Ukiran

f.

Penutup/Daftar Pustaka

2.4 Target Pasar

Data yang dianalisasi dan tersusun, memberikan target sasaran untuk proyek tugas akhir ini dengan

uraian sebagai berikut:

Demografi

a.

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

b.

Usia : 20 – 45 tahun

c.

Warga Negara : WNI atau orang pendatang

d.

Status Ekonomi Sosial : Atas dan Menengah (A-B)

Geografi

Wilayah : Kota besar di Indonesia

Cuaca : Tropikal

Psikografi

Secara lebih lanjut memiliki kepribadian sebagai berikut :

Personality:

1.

Memiliki minat dan apresiasi terhadap kehidupan budaya, dan sosial

2.

Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

3.

Memiliki ketertarikan masalah-masalah sosial & budaya di Indonesia

4.

Memiliki ketertarikan pada fotografi dan ilustrasi

|

1

Behaviour:

1.

Suka membaca buku

2.

Suka menolong orang lain

3.

Memiliki hobi fotografi

4.

Suka mengoleksi buku

5.

Senang membaca dan mempelajari budaya Indonesia

6.

Senang berkumpul dengan teman-temannya atau bertukar informasi dengan komunitasnya

Lifestyle:

1.

Berpendidikan

2.

Senang membeli peralatan dan buku-buku yang berbau fotografi dan desain grafis

3.

Sering berpergian ke luar kota/negeri bersama teman-teman

2.5 Data Pembanding

Buku-buku mengenai kebudayaan suku lain, misalnya motif Batik, Suku Toraja, Minangkabau

dan Suku Batak.

Gambar 2.4 Buku Pembanding

2.6 Analisa SWOT

Analisa ini ditujukan untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal pada sebuah produk.

Perangkuman dari datanya subbab sebelumnya dipecah menjadi data SWOT sebagai berikut:

Strength

Memberikan informasi mengenai motif ukiran Suku Dayak melalui visual buku yang menarik

tidak terpaku dengan teks, sehingga menarik.

Buku dapat digunakan sebagai alat promosi budaya.

Serapan visual etnik suku Dayak tinggi.

Buku ini juga merupakan buku panduan adat istiadat.

Didukung nilai tambah berupa fotografi dan ilustrasi.

Motif ukiran Dayak sudah diterima di Indonesia hingga mancanegara.

Weakness

|

|

1

Langkanya informasi mengenai motif ukiran Suku Dayak.

Kurangnya ketertarikan Suku Dayak terhadap kebudayaannya sendiri.

Opportunities

Belum ada buku yang membahas mengenai kebudayaan Suku Dayak dan makna setiap motif

ukirannya.

Keingintahuan masyarakat akan budaya dari daerah lain di Indonesia.

Belum ada kompetitor buku lokal yang mengangkat tema kebudayaan motif ukiran Suku Dayak

yang ditujukan bagi masyarakat menengah ke atas.

Mengembangkan kecintaan budaya Indonesia.

Menjadi salah satu harta bangsa Indonesia.

Menaikkan popularitas kebudayaan dan kerajinan Indonesia di mancanegara.

Rata-rata buku yang membahas tentang Dayak adalah buku yang bersifat verbal (textbook).

Suku Dayak telah menjadi salah satu suku di Indonesia yang dicari tahu adat istiadatnya terutama

oleh kaum pecinta kebudayaan tanah air, sehingga buku ini dapat dijadikan salah satu media

promosi budaya Suku Dayak itu sendiri.

Threat

Makin punahnya budaya Indonesia terutama kebudayaan suku Dayak.

Banyaknya buku-buku yang membahas kebudayaan Suku atau Negara Lain yang lebih mendalam

dari segi sejarah dan lebih interaktif.

Adat tersebut sudah mulai dilupakan.

Peminatnya hanya pada golongan tertentu.

Beberapa masyarakat Indonesia ada yang tidak begitu peduli atau tidak mengerti terhadap

kebudayaan di Indonesia.

|