|

3

BAB 2

DATA & ANALISA

2.1 Sumber Data

2.1.1 Literatur Buku

1.

"Monarki Yogyakarta Inkonstitusional?" penerbit PT. Kompas Media Nusantara.

2.

"Takhta untuk Rakyat" penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.

3.

"Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya" oleh Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo.

4.

"Doorstoot Naar Djokja, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer" karya Julius Pour.

5.

“3D Human Modeling and Animation” oleh Peter Ratner.

2.1.2 Literatur Artikel

1.

2.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hamengku Buwono_IX

3.

4.

5.

6.

7.

|

4

2.2 Asal Usul Yogyakarta

2.2.1 Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

adalah negara dependen

yang berbentuk

kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut

perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara

dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan

kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan

yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara

dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten

Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa

dengan nama Daerah

Gambar 2.1 Kraton Yogyakarta

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti

dan VOC

Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram

dibagi dua. Pangeran Mangkubumi

diangkat sebagai Sultan

dengan gelar Sultan Hamengku

dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku

Buwono III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta

dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.

kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta

istananya yang baru dengan membuka daerah baru di Hutan Paberingan

yang terletak antara

aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan

|

|

5

Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober

1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono.

Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum,

digunakan frasa " ingkang jumeneng kaping .... ing Ngayogyakarto

" ("yang bertahta ke .... di

Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus antara lain Sultan Sepuh

(Sultan yang Tua)

untuk Hamengku Buwono II

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta

mulanya diselenggarakan dengan menggunakan

susunan pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan menjadi dua urusan besar

yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga disebut Parentah Ageng Karaton, dan Parentah

Jawi

(urusan luar) yang juga disebut Parentah Nagari. Sultan

memegang seluruh kekuasaan

pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan

dibantu lembaga

Pepatih Dalem yang bersifat personal.

Setidaknya sampai 1792

secara de facto

merupakan negara

merdeka dan VOC

hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC

menempatkan seorang Residen

untuk mengawasi Kesultanan. Kedudukan

ini mulanya berada di bawah Sultan

dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels

dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles

sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan

tidak

diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada ditangan

pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder),

diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris

dan dalam menjalankan

pekerjaannya harus sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen

mulai

dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwono IX

perlahan namun pasti, Sultan

melakukan restorasi. Sultan

membentuk badan-badan

pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara

yang masing-masing dikepalai oleh

tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem

melainkan

|

|

6

kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

Pada pertengahan 15 Juli

terakhir, KPHH Danurejo VIII,

mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan

tidak menujuk lagi

sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan

pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan menjadi dua bagian

yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana

ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor

pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Semuanya di

pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.

dipimpin oleh Bupati. Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi

lokalnya dipimpin oleh Bupati. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan

pada Republik, status dan posisi serta administrasi

dijalankan berdasar peraturan

diubah menjadi daerah administrasi

khusus dan Sultan

menjadi

Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX

dan Sri Paduka

Paku Alam VIII mengirim telegram kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan

Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta

bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta

yang bersifat

kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alamku Alam VIII kemudian

menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

ini, bersama-sama

dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi

khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara berakhir dan menjelma menjadi

pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kemudian dipisahkan dari

negara dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

|

|

7

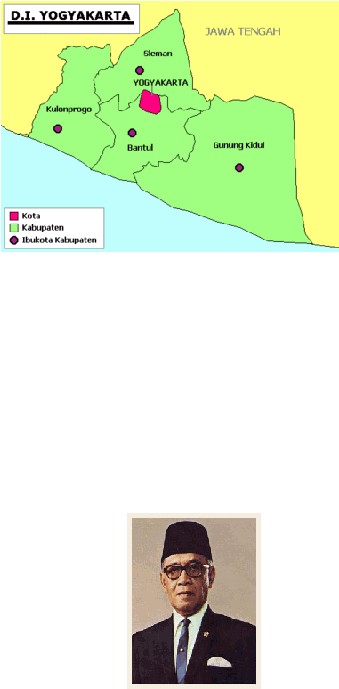

2.3 Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia

setelah

Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki

status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum

kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta

dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal

atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state”

dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-

Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda

(Kerajaan Nederland), dan

terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut

disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status

ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus

wilayah sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang

kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, Soekarno

Sebelum Indonesia merdeka,

Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai

pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuur landschappen/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun

1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan

Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia

Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah

tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir

Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad

1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik

Pakualaman dalam Staatsblaad

1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah

maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap

menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan

asli), wilayah dan penduduknya.

|

|

8

Setelah Proklamasi

(RI), Sri Sultan Hamengku

dan KGPAA (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya) Paku Alam VIII menyatakan

kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi

wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Hal

tersebut dinyatakan dalam:

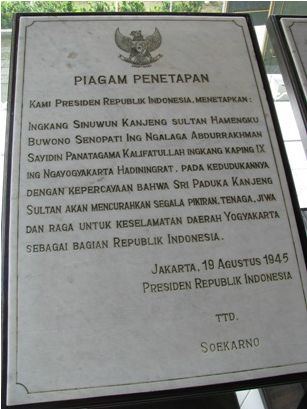

1.

Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam

VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.

2.

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII

tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).

3.

Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII

tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat

Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur

tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan

Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-

undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan

Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan

Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir

dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

|

9

Gambar 2.2 Piagam Penetapan 19 Agustus 1945

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik

sampai dengan tanggal 27 Desember

pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia. Tanggal 4 Januari

inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota

Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh

dipimpin oleh KGPAA Paku

Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya

memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa

dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

|

10

2.3.1 Sambutan Proklamasi di Yogyakarta

Tanggal 18 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku

(PA VIII) mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan

Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu

juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat (mantan ketua

Nampoo-Gun Sikikan Kakka

dan Jawa Saiko Sikikan

beserta

stafnya. Pada 19 Agustus

Yogyakarta Kooti Hookookai

mengadakan sidang dan

mengambil keputusan yang pada intinya bersyukur pada Tuhan atas lahirnya Negara Indonesia,

akan mengikuti tiap-tiap langkah dan perintahnya, dan memohon kepada Tuhan agar Indonesia

kokoh dan abadi

.

2.3.2 Amanat 5 September 1945

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta

dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Pada hari yang sama

juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat

(BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sri Sultan

Hamengku Buwono IX mengadakan pembicaraan dengan KGPAA Paku Alam VIII dan Ki

serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap

Proklamasi, barulah Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang

dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki

Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh

KGPAA Paku Alam VIII pada hari yang sama. Isi dari amanat 5 September 1945 adalah sebagai

berikut :

Gambar 2. 3 Amanat 5 September 1945

|

|

11

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX

1.

Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah

istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2.

Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri

Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa

ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini

berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.

3.

Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat

Negara Republik Indonesia,

bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas

Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Amanat KGPAA Paku Alam VIII

1.

Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara

Republik Indonesia.

2.

Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku

Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan

pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan

kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.

3.

Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara

Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami

langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

2.3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Yogyakarta

Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional

Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua

S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo, sehari sesudahnya Sri Sultan Hamengku Buwono

IX dan KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama (dikenal dengan

Amanat 30 Oktober 1945 ) yang isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada BP KNI Daerah

Yogyakarta. Isi dari amanat 30 Oktober 1945 adalah sebagai berikut :

|

|

12

Mengingat:

1.

Dasar-dasar jang

diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

ialah kedaulatan rakjat dan keadilan sosial.

2.

Amanat Kami berdua pada tgl.28 Puasa, Ehe 1876 atau 5-9-1945

3.

Bahwa kekuasaan-kekuasaan jang dahulu dipegang oleh Pemerintah djadjahan (dalam

djaman

Belanda didjalankan

oleh Gubernur dengan kantornja, dalam djaman Djepang

oleh Koti Zimu Kyoku Tyokan dengan kantornja) telah direbut oleh rakjat dan

diserahkan kembali kepada Kami berdua.

4.

Bahwa Paduka Tuan Komissaris Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di Kepatihan

Jogjakarta dihadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para Pembesar dan para

Pemimpin telah menjatakan tidak perlunja akan adanja Sub-comissariat dalam Daerah

Kami berdua.

5.

Bahwa pada tanggal 19-10-1945 oleh Komite National Daerah Jogjakarta telah dibentuk

suatu Badan Pekerdja jang dipilih dari antara anggauta-anggautanja, atas kehendak

rakyak dan panggilan masa, jang diserahi untuk mendjadi Badan Legeslatif (Badan

Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan djalannja Pemerintah Daerah

dan bertanggung djawab kepada Komite National Daerah Jogjakarta,

maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan

Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran

Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa

Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan

Pekerja Komite Nasional Daerah

Jogjakarta, dengan ini menyatakan:

Supaya jalanya Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerdja tersebut adalah suatu

Badan Legeslatif

(Badan Pembikin Undang-undang) jang dapat dianggap

sebagai wakil rakyat

dalam Daerah Kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan jalanya

Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dari segala bangsa dalam Daerah Kami berdua

mengindahkan Amanant kami ini.

Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan memulai persatuan

kembali kedua kerajaan yang telah terpisah selama lebih dari 100 tahun. Sejak saat itu dekrit

|

13

kerajaan tidak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan

bersama-sama dalam satu dekrit. Selain itu dekrit tidak hanya ditandatangani oleh kedua

penguasa monarki, melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta yang

dirangkap oleh Ketua KNI Daerah Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat Yogyakarta.

Gambar 2.4 Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

2.4 Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Lahir di Yogyakarta dengan nama Bendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem,

Hamengku Buwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan Raden Ajeng

Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengku Buwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia

memperoleh pendidikan di HIS

di Yogyakarta, MULO

di Bandung.

Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda.

Gambar 2.5 Sri Sultan Hamengku Buwono IX

|

|

14

Hamengku Buwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret

dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono

Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng

Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda

dan mendorong

kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status

khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".

Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia

28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr.

mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha

dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam

VIII adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia.

2.5 Sejarah Yogyakarta Pasca Kemerdekaan RI

2.5.1 Yogyakarta Ibukota Negara

Yogyakarta pernah menjadi Ibukota pemerintahan Republik Indonesia, ketika Agresi

Militer Belanda I. Saat itu Jakarta diduduki oleh Belanda, sehingga Soekarno dan Hatta harus

diungsikan pada awal tahun 1946. Pada waktu itu bung Karno segera mengirimkan telegram

kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menanyakan apakah Yogyakarta sanggup menerima

Pemerintahan RI karena situasi di Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi. Sri Sultan

menyatakan sanggup dan bahkan segenap rakyat Yogyakarta sanggup untuk membela

kewibawaan Pemerintahan RI.

Akhirnya pada , 4 Januari 1946, Yogya resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia.

Pagi-pagi benar, Bung Karno, Bung Hatta, dan segenap kerabat mengungsi ke Yogya. Segenap

menteri juga hijrah secara diam-diam ke Yogya. Namun, Perdana Menteri Syahrir tetap tinggal

di Jakarta.

Mengenai keputusan untuk menjadikan Yogya sebagai ibukota RI, Wakil menteri

penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo

menyampaikan berita ini melalui RRI Yogya (Radio

Republik Indonesia).

|

|

15

Yang menarik adalah mengenai alasan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogya

tersebut. Dalam pidatonya, Mr. Ali Sastroamidjojo mengatakan ada dua alasan, pertama alasan

keadaan tidak aman yang terjadi di Jakarta. Alasan kedua adalah untuk menyempurnakan

Organisasi dalam Negeri. Mr. Ali mengatakan,"Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan

yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat senentara kedudukan Pemerintahan Agung.

Alasan

itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan

dari revolusi rakyat Indonesia apda masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang dari

kedudukannya yang baru, ialah kota Matara akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan

cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintah di daerah-

daerah...."

Jadi, Yogya dipilih menjadi ibukotya RI karena alasan untuk mempercepat proses

penyempurnaan organisasi negara. Hal itu hjelas menunjukkan bahwa Yogya

dinbilai mampu

memberi legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan Pemerintah RI. Para pemimpin Pusat

melihat bahwa kondisi pemerintahan dan kepemimpinan di Yogya sangat kuat karena

merupakan kerajaan di bawah dwitunggal yang kuat pula.

Pemindahan ibukota

dari Jakarta ke Yogya jelas menunjukkan keyakinan Pemerintah

Pusat akan komitmen Yogya kepada NKRI. Dalam hal ini Indonesia bergantung harap kepada

Yogya. Yogyakarta menjadi Ibukota RI hingga 27 Desember 1949.

2.5.2 Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta

Setelah berakhirnya agresi militer Belanda yang pertama terhadap Republik Indonesia.

Belanda mendapat protes keras dari Dewan Keamanan PBB sehingga Belanda dipaksa

berunding dengan Indonesia melalui perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) yang diadakan di

Kaliurang, Yogyakarta, dengan topik membahas perundingan damai antara kedua negara.

Namun pihak Belanda telah bermaksud untuk menghancurkan Republik lewat jalan perang.

Sehingga ketika KTN masih berlangsung, Belanda secara sepihak kembali menyatakan perang

kepada Republik Indonesia.

Dengan keberadaan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, maka Yogyakarta

menjadi target penyerangan tentara Belanda dalam agresi militernya yang kedua. Pada tanggal

19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan Operasi Kraai atau operasi gagak dan

|

16

berhasil menguasai Landasan Udara Maguwo di bawah pimpinan Letnan Jenderal Simon Spoor

yang membawahi pasukan Baret Merah KST (Korps Speciale Troepen) dan Pasukan Baret

Hijau, yang juga dipimpin oleh pimpinan komando KST, Letnan Kolonel Van Beek.

Penyerangan ini menewaskan 40 orang prajurit TNI. Kemudian setelah menguasai landasan

udara Maguwo, pasukan Belanda berhasil menyerang dan menguasai Yogyakarta pada tengah

hari. Yang menyebabkan Presiden Soekarno ditahan di Brastagi.

Gambar 2.6 Letnan Jenderal pasukan Belanda, Simon Spoor

Menurut Jenderal Spoor, keberhasilan dari serangan ini terletak pada elemen serangan

mendadak, akibat diputusnya komunikasi dari Batavia ke Yogyakarta, maka kaum Republiken

tidak mendapatkan informasi akan adanya penyerangan Belanda ke Yogyakarta. Sementara

pasukan Belanda yang telah disiapkan semenjak Agresi Militer Pertama dapat segera menyerang

Yogyakarta, aksi ini merupakan tanggapan militer Belanda yang mendapat informasi dari

intelijennya bahwa Presiden Soekarno hendak melarikan diri ke India. Adapun Spoor

menetapkan tiga sasaran dalam Operasi Kraai :

Pertama, menangkap pimpinan sipil dan militer Republik.

Kedua, menguasai sentra politik dan militer.

Ketiga, melakukan aksi pengepungan sekaligus menghancurkan konsentrasi perlawanan

bersenjata lawan.

|

17

Operasi ini dimulai dengan dilakukannya penyerangan di Landasan Udara Maguwo.

Kesuksesan serbuan ini bertumpu sepenuhnya pada pukulan pertama, serangan udara mendadak.

Menurut catatan, di Pangkalan Udara KaliJati, Bogor, dipersiapkan sebuah pesawat Lockhead L-

12 dan enam buah pesawat tempur Harvard. Kemudian di Cililitan, Batavia, empat pesawat

pengebom Mitchell B-25 bersama dua pesawat Mustang P-51. Di landasan Andir, Bandung, 16

pesawat angkut Dakota C-47, pesawat pengebom Mitchell B-25 bersama empat pesawat

pengintai Piper Club. Dalam rencana Operasi Kraai, setelah serangan udara ke Maguwo

berlangsung, akan segera disusul penerjunan pasukan payung baret merah KST yang

diterbangkan dari Andir. Setelah landasan berhasil diamankan, segera dilanjutkan pembuatan

jembatan udara, yang akan dipakai pasukan komando baret hijau KST mendarat di Maguwo,

sebelum menyerbu masuk ke Yogyakarta. Oleh karena itu, mendukung rencana tersebut di

Landasan Udara Kalibanteng, Semarang telah disiapkan 20 pesawat pemburu Spitfire, lima buah

pengebom B-25, berikut empat pesawat Auster. Sebagai pendukung operasi, di Landasan Udara

Surabaya juga disiapkan empat pesawat

Auster, enam pesawat Fireflikes

dan tiga pesawat

angkut ringan Catalina.

Pada pukul 02.00, dua kompi pasukan baret merah KST yaitu grup tempur Para I, mulai

melakukan embarkaasi di Andir dengan menggunakan 18 pesawat Dakota C-7, untuk mengawali

operasi Kraai. Pada pukul 04.30 Dakota pertama telah tinggal landas, setelah itu tiap selang satu

menit, menyusul pesawat-pesawat berikutnya. Mereka semua berangkat ke arah Timur,

menyusuri pesisir selatan Pulau Jawa. Armada angkutan udara tersebut kemudian melakukan

holding di atas korvet Hr. Ms. Torenvalk, kapal perang Angkatan Laut Belanda yang sejak dua

hari lalu telah sengaja lego jangkar, tiga kilometer di arah Selatan Pantai Parangkusuma,

Yogyakarta.

Gambar 2.7 Wakil Agung Mahkota, Dr. Louis Beel

|

|

18

Pada pukul 08.00 pagi, Wakil Agung Mahkota Dr. LJM Beel tampil di depan corong

Radio Batavia, membacakan pernyataan "...kami merasa tidak terikat lagi oleh persetujuan

gencatan senjhata dengan Republik Indonesia. Mereka sama sekai tidak pernah bersedia

menghormati gencatan senjata dan malahan berkali-kali melakukan pelanggaran, dengancara

mengirim gerombolan-gerombolan bersenjata, menyebarkan teror, pembunuhan dan aksi

perampokan masuk ke dalam wilayah Federal."

"Mengingat gerombolan-gerombolan tersebut berpangkalan di daerah Republik, yang

sama sekali tidak dikuasai oleh Kerajaan Belanda, maka kami bertekad mengerahkan seluruh

kekuatan untuk bisa menduduki daerah-daerah yang menyebarkan kekacauan, sekaligus

melakukan gerakan pembersihan secara consequent en zonder voobehoud, konsekuen dan tanpa

tersisa, agar rust and orde, keamanan dan ketertiban, bisa tercapai."

Dengan demikian Belanda, melalui Beel, telah menyampaikan pernyataan pemberlakuan

agresi militer yang kedua. Padahal sebenarnya sekitar tiga jam 45 menit sebelum Louis Beel

membacakan pernyataan di Radio Batavia,

tepat pukul 05.15 Landasan Udara Maguwo sudah

dihujani bom oleh tiga pesawat pengebom taktis B-25 Mitchell. Serangan pengecut yang dengan

jelas mendahului dikeluarkannya pernyataan perang.

Setelah sortie

pertama pengeboman selesai, segera disusul oleh siraman hujan roket

dilengkapi tembakan senapan mesin, yang dimuntahkan dari lima pesawat tempur F-51 Mustang

didukung sembilan P-401. Kittyhawks. Pesawat-pesawat terbang tersebut tinggal landas dari

Kalibanteng, Semarang. Sedang dua puluh menit kemudian, setelah menerima kode aman, dari

wilayah holding di atas Lautan Hindia, 18 pesawat angkut Dakota, langsung menyusul terbang

ke arah Utara.

Tepat pukul 06.45, sesudah pertahanan di Maguwo berhasil dilumpuhkan, armada

Dakota tersebut menerjunkan dua kompo pasukan baret merah KST, mengarah ke landasn pacu.

Selama operasi penerjunan berlangsung, Jenderal Spoor berada dalam kokpit pesawat pengebom

B-25 Mitchell

melakukan holding di dropping sone

sebelum nantinya pindah ke atas

Yogyakarta. Dalam rencana operasi yang telah disusun, Spoor selalu menegaskan, kunci sukses

Operasi Kraai terletak pada strategische berassing, pendadakan strategis.

Dengan demikian, demi menjamin terlaksananya semua upaya "sapu bersih" ke

Maguwo, dia sengaja menerjunkan dua kompi pasukan para yang diangkut pesawat C-47 Dakota

|

|

19

dari Andir. Sementara bantuan tembakan udara, secara terus menerus dilakukan oleh pesawat

pengebom B-25 Mitchell didukung pesawat tempur P-51 Mustang bersama P-40 Kittyhawk.

Sesudah menerjunkan pasukan baret merah KST, semua pesawat angkut Dakota menuju

ke Landasan Udara Kalibanteng, Semarang. Mereka mendarat, melakukan pengisian bahan

bakarn kemudian siap terbang kembali menuju Maguwo, untuk membuat jembatan udara yang

akan dipakai pasukan baret hijau Batalyon 5 Resimen Stootroepen, di bawah komando Letnan

Kolonel WCA Van Beek.

Pasukan baret hijau didaratkan sesudah mereka menerima isyarat aman dari pasukan

baret merah KST, yang telah selesai menangani Maguwo. pasukan penyerbu ke Yogyakarta

menurut rencana akan diperkuat dengan dua batalyon pasukan infantri, didukung satuan Artileri,

Kavaleri, dan Zeni, yang melakukan gerak melambung dari Salatiga lewat Kartasura, kemudian

berbelok ke kanan untuk melakukan link-up

di Maguwo, sebelum nantinya mereka membantu

mendobrak masuk ke Yogyakarta.

Menghadapi serangan dadakan ke Meguwo, prajurit Angkatan Udara Republik tidak

mau menyerah. Dalam hujan tembakan serangan udara, mereka tetap berusaha memberikan

perlawanan, meski pertempuran berlangsuing tidak seimbang. Baret merah KST adalah pasukan

yang sudah kenyang dengan pengalaman bertempur serta selalu siap berperang. Sementara

pasukan Republik, banyak dia antaranya belum sempat beristirahat, oleh karena sudah dua

malam berturut-turut kurang tidur.

Maguwo saat itu hanya dipertahankan oleh 150 anggota Pasukan Pertahanan Pangkalan

dan 34 teknisi udara, di bawah pimpinan Kadet Udara Kasmiran. Persenjataan yang melengkapi

Maguwo tercatat dua pucuk penangkis serangan udaraberukuran 40mm dan 20mm milik

Angkatan Darat serta senapan mesin 12,7 mm milik Angkatan Udara. Sayangnya peralatan

tersebut diangkut keluar pangkalan untuk persiapan pelatihan militer. Selain pasukan Angkatan

Udara penjaga landasan, juga tinggal di Maguwo para kadet Akademi Udara. Mereka adalah

para pelajar yang sedang dipersiapkan untuk pendidikan terbang.

Dalam kondisi demikian, perlawanan gigih pasukan Angkatan Udara memang tidak

sanggup bertahan lama. Mereka hanya memakai senapan ringan, tanpa memiliki persenjataan

penangkis serangan udara sekaligusjuga masih miskin pengalaman bertempur. Kopral Udara

Tohir dan 30 prajurit Angkatan Udara lainnya, langsung gugur disapu tembakan payung pasukan

Belanda. Pertempuran tidak seimbang ini berlangsung selama kurang dari setengah jam. Pagi itu

|

|

20

sesuai catatan, empat puluh prajurit Republik gugur di Maguwo. Selain itu, pasukan payung

Belanda juga berhasil menghancurkan pesawat angkut ringan Avro Anson

dengan nomor

registrasi RI-004. Selain itu, ikut juga dihancurkan hanggar, berisi sejumlah pesawat terbang

yang sedang dalam perbaikan.

Pukul 06.45, operasi penerjunan merebut Maguwo dimulai, dengan perlindungan

pesawat tempur Mustang serta

Kittyhawk. Mereka terus-menerus menyambar ke segala arah

dengan suara melengking, semain menambah kekacauan suasana di darat.

Pukul 07.04, penerjunan selesai, tanpa jatuh korban seorangpun dari pihak Belanda.

Kemudian kedua kompi pasukan KST segera bergerak meninggalkan dropping zone

untuk

memperluas kawasan tyumpuan udara, sekaligus menyerang sisa-sisa pasukanRepublik yang

masih selamat dari tembakan udara.

Pukul 07.10, mereka sudah berhasil menyusun pertahanan di sekeliling kompleks

Maguwo, melaksanakan konsolidasi berikut menutup jalan raya antara Yogyakarta-Prambanan.

Termasuk meminta bantuan tembakan udara, untuk membungkam tembakan senapan mesin,

yang datang dari arah Desa Tlogowono, Selatan Maguwo.

Pukul 07.55, Kapten Cox, perwira pengendali operasi penerjunan telah menyatanan,

seluruh landasan sudah dibersihkan dari ranjau dan aneka ragam bahan peledak, yang

sebelumnya dipasang pasukan Republik, tetapi belum sempat mereka ledakkan.

Pukul 08.00, pos pengendali udara mengirim kode

all clear

kepada armada pesawat

tempur yang masih meraung-raung di atas Maguwo. Kode tersebut segera di-relay

ke

Kalibanteng, diterima langsung Jenderal Spoor, yang sudah selesai memeriksa embarkasi

Batalyon KST, di bawah pimpinan Letnan Kolonel, berikut Batalyon I Resimen Infantri 15,

dengan komandan Mayor JF Scheers. Kedua pasukan tersebut sekaligus ditugaskan mengawal

komandan Brigade Tjiger, Kolonel Van Langen. Dan pada pukul 08.10 pesawat angkut C-47

pertama berhasil mendarat di Maguwo

Operasi penerjunan pasukan baret merah KST untuk merebut Landasan Udara Maguwo

berlangsung lancar. Begitu juga pembuatan jembatan udara yang dilakukan dengan 126 sortie

penerbangan pesawat DC-3 Dakota

dari Kalibanteng-Semarang ke Maguwo-Yogyakarta,

berjalan mulus. Sampai tengah hari, telah bisa diterbangkan 2.600 prajurit, termasuk pasukan

komando baret hijau dari Batalyon 5 Resigment Stootroepen, 80 jip tempur, amunisi berikut

persediaan perbekalan untuk pertempuran selama tiga hari.

|

|

21

Pada saat itu , Kolonel Van Langen sebenarnya masih menunggu datangnya

kelengkapan pasukan berikut senjata bantuan pasukan Kavaleri serta peralatan Zeni tempur,

untuk bisa memperbesar daya dobrak, dalam usaha menjebol pertahanan TNI di Yogyakarta.

Tetapi pasukan berikut persenjataan bantuan yang berangkat dari Salatiga pagi hari

lewat jalan darat, ternyata terhambat oleh hujan lebat, jembatan hancur berikut perlawanan

sengit dari anak buah Letnan Kolonel Slamet Riyadi, Komandan Wehrkreise I Surakarta, di

sebelah Utara Boyolali. Dengan demikian, mereka menyatakan tidak akan mungkin bisa tepat

waktu untuk sampai di Maguwo.

Sambil melihat jarum jam yang sudah menunjuk ke angka 11, Kolonel Van Langen

kemudian memerintahkan Letnan Kolonel Van Beek bersama Batalyon KST anak buahnya,

bergerak meninggalkan Maguwo. Dia memutuskan memulai serangan, mengingat unsur

pendadakan yang sudah berhasil menyergap TNI, harus tetap dipertahankan momentumnya.

Pasukan komando baret hijau KST diperintahkan tidak memakai jalan raya, melainkan

lewat jalan alternatif, dengan sasaran wilayah Yogyakarta sebelah Selatan rel kereta api.

Sementara Batalyon Infantri dari Resimen 15, menyusul bergerak 30 menit kemudian, melewati

jalan raya Yogyakarta-Solo dengan daerah sasaran bagian kota sebelah Utara rel kereta api.

Sesaat sebelum pasukannya bergerak, Van Langen berbisik kepada Van Beek, "Overste tangkap

Soekarno, Hatta dan Soedirman. Mereka bertiga masih berada di Istana-nya."

Komandan Brigade X/Divisi III Diponegoro, Letnan Kolonel Soeharto sejak tanggal 15

Dsember sudah mengelar induk pasukannya di sebelah Barat kota Yogyakarta. Penempatan

pasukan tersebut dalam rangka melakukan persiapan untuk mengikuti latihan perang, yang

dijadwalkan akan dimulai empat hari lagi. Penempatan pasukannya di sana sekaligus untuk

menanggapi perkiraan intelijen TNI, yang secara jelas telah menyebutkan bahwa jika Belanda

melakukan serangan pasti akan menerobos garis demarkasi di Gomong, barat Yogyakarta,

karena disitulah jalan terdekat dari wilayah Federal, daerah yang sudah berhasil dikuasai

Belanda seusai mereka melakukan aresi militer tahun 1947 di, sebuah jalan luru, langsung

menuju Yogyakarta.

Menurut Soeharto, serangan dari arah Timur, yang

diawali serbvuan udara pasukan

payung, merupakan sebuah pendadakan tidak terduga. Perlawanan di Maguwo dan di dalam kota

sangat menyedihkan. Sebelum pasukan Belanda mendarat, para anggota Angkatan Udara sudah

bekerja keras selama 2 hari, sampai pukul 02.00 dini hari, untuk memberangkatkan para perwira

|

|

22

remaja ke Sumatera. Pagi harinya dalam keadaan masih sangat lelah, mereka malahan mendapat

serangan mendadak, sehingga bisa dimaklumi kalau perlawanan di Maguwo sedikit sekali.

Soeharto mengemukakan bahwa setelah tentara Belanda berhasil mendarat di Maguwo,

sudah bisa kita duga, mereka pasti akan segera meneruskan gerakan ke Yogyakarta, yang

jaraknya hanya enam kilometer. Malang bagi pihak kita, tetapi untung bagi Belanda, pada waktu

itu kekuatan TNI di dalam

kota sudah tidak bayak. Brigade X/Divisi III yang bertugas

mempertahankan Ibu Kota hanya tersisa dua Seksi. Terdiri dari satu dekking

(pengawal) Staff

Brigade dan satu dekking Staf Batalyon 4. Pasukan lain, semuanya sudah berada di luar kota.

Polisi Negara dan Polisi Militer yang berada di dalam kota berjumlah tiga kompi. Mereka secara

taktis berada di bawah Komando Militer Kota, untuk menjaga keamanan serta mengadakan

perlawaan dalam kota, Sejak pukul 07.15, mereka bersama dua seksi dari Brigade X sudah saya

perintahkan untuk mengadakan penghambatan terhadap gerak maju Belanda dari arah Maguwo.

Sekitar pukul 09.00, mereka mendapat bantuan dua seksi kadet Akademi Militer. Dengan

kekuatan sebesar itu, tent saja sangat sulit bagi kami untuk bisa mempertahankan frontbreedete

(Kelebaran Front) sepanjang empat kilometer. Akhirnya pasukan Belanda dapat mengepung

Istana pada pukul 01.30.

Bung Karno kemudian memerintahkan Letnan I Soesatio menghentikan perlawanan.

Sekitar 80 pucuk senapan Lee Enfield

beserta seluruh persenjataan anggota Kompi II Polisi

Militer, diletakkan di halaman rumput depan Istana. Dengan kedua tangan di atas kepala, seluruh

anggota Polisi Militer keluar dari halaman Istana, berbelok ke kanan, berbaris ke arah simpang

empat ujung Malioboro. Kemudian sekali lagi belok ke kanan, masuk ke Jalan Kauman.

Kemudian Bung Karno menyuruh Letnan I Kemal Toping, Komandan Peleton I, Kompi II,

Batalyon Mobil II Polisi Militer untuk mengibarkan bendera putih. Dengan demikian, Bung

Karno, Bung Hatta, dan anggota kabinet lain yang tetap berada diIstana telah resmi ditangkap

oleh pasukan Belanda.

|

23

Gambar 2.8 Presiden Soekarno

Dibawah pengawasan tentara Belanda, Bung Karno ditetapkan sebagai tahanan rumah,

selama 3 hari hingga kemudian pada tanggal 22 Desember

1948, Beliau beserta Agoes Salim

dan Sutan Syahrir diterbangkan ke Medan, kemudian di tahan di Brastagi. Sedangkan Bung

Hatta dan para tokoh sisanya dityahan di Menoembing, sebuah tempat peristirahatan di puncak

bukit, dekat Moentok, Pulau Bangka.

2.5.3 Proposal Negara Bagian Jawa Tengah

Komitmen Sri Sutan Hamengku Buwono IX dan Kasultanan kepada RI tak sebatas

ucapan, tetapi berwujud karya nyata dan pengorbanan tanpa pamrih. Sejak Ibukota RI berpindah

ke Yogya, Kasultanan memberikan banyak dukungan fasilitas dan juga finansial untuk

memperlancar jalannya pemerintahan RI di Yogya.

|

|

24

Ketika keadaan menjadi sangat genting karena belanda melancarkan agresinya, Sri

Sultan Hamengku Buwono IX memainkan peran sangat penting. Dalam serbuan Belanda sejak

19 Desember 1948 itu, Presiden RI dan Wakil Presiden RI ditangkap. Penduduk pun panik dan

mengungsi ke Keraton Yogya. Dalam situasai perang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX

memberi pesan khusus kepada Walikota Yogya, Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, pertama,

kalau kondisi benar-benar gawat, maka Sultan akan mengambil alih. Kedua, Walikota harus

tetap di tempat, jangan pergi. Ketiga, Walikota harus berusaha supaya tidak ikut ditangkap

Belanda.

Setelah Presiden RI dan wakilnya ditangkap, terjadi kevakuman kekuasaan di Yogya.

Dalam kondisi demikian, Sidang Kabinet RI menunjuk Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin

Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat .

Sementara itu, dalam kondisi kevakuman tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX

menjadi

tumpuan harapan bagi eksistensi RI di mata dunia internasional.

Belanda tahu bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan benteng pertahanan

bagi berdirinya RI. Karena itu, Belanda berusaha membujuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Bahkan, Belanda

memberi iming-iming untuk menjadikannya sebagai "Super Wali Nagari" atas

Jawa dan Madura dalam rangka negara federal yang sedang direncanakan oleh Belanda. Karena

komitmen kepada RI sudah membaja, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertekad untuk tidak

pernah ingkar janji kepada RI. Apapun janji setia yang telah diucapkannya tidak diingkarinya,

sabda pandhito ratu tan kena wola-wali. Sri Sultan Hamengku Buwono IX pun menolak semua

bujukan itu. Semua utusan Belanda yang antara lain adalah Residen E.M. Stock, Dr.

Berkhuis,

Kolonel Van Langen, Sultan Hamid II, dan Prof. Husein Djajadiningrat ditolaknya mentah-

mentah.

Dalam bersikap anti-kompromi itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pun bertaruh

nyawa. Jenderal Spoor sudah mengancam untuk mendobrak pintu gerbang Keraton Yogya

dengan tank. Pada waktu Jenderal Meyer datang ke Yogya dan ingin masuk Keraton untuk

mencoba membujuuk agara memihak kepada Belanda, dijawabnya dengan singkat,"Over mijn

link heen!"

Artinya, "Bila itu maksud tuan, maka tuan hanya bisa masuk Keraton ini dengan

melangkahi mayat saya dulu!"

|

25

2.4.4 Serangan Umum 1 Maret 1949

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, merupakan penggagas dari Serangan 1 Maret 1949,

Ide ini beliau dapatkan ketika mendengarkan siaran radio BBC pada akhir Februari 1949

mengenai masalah antara Indonesia-Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Ide ini segera

disampaikan kepada Panglima Besar, Jenderal Soedirman, yang saat itu sedang ikut bergerilya.

Hingga akhirnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat mendatangkan Letnan Kolonel Suharto

dan melakukan pertemuan rahasia pada tanggal 13 Februari 1949, untuk menanyakan

kesanggupannya menjalankan siasat ini.

di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik,

Yogyakarta, serta koar-besaran oleh pasukan Brigade X

yang diperkuat dengan satu Batalyon

dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda

di Magelang

dan

penghadangan di jalur Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi

Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng

kepada

Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini. Pada saat

yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan

adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat

mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Gambar 2.9 Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949

|

|

26

Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum

itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam

kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke

segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari

sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan

kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil

menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah

ditentukan semula, pasukan TNI mengundurkan diri.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta

sebagai sasaran utama adalah:

1.

Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa

jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.

2.

Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya

3.

Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan

Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

2.6 Keistimewaan Yogyakarta

Berdasarkan data-data di atas, Penulis menyimpulkan bahwa, keistimewaan Yogyakarta,

terletak pada sejarahnya, mengingat :

1.

Pada waktu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik

Indonesia, saat itu Yogyakarta telah layak untuk mendirikan negara sendiri atau

memiliki syarat-syarat dasar untuk menjadi sebuah negara, yaitu memiliki wilayah,

memiliki rakyat, dan memiliki sistem pemerintahan. Namun Yogyakarta justru

menggabungkan diri di bawah pemerintahan Republik Indonesia, sehigga Yogyakarta

menerima predikat 'istimewa', langsung dari Presiden Soekarno lewat piagam 19 agustus

1945.

2.

Yogyakarta pernah menjadi pusat pemerintahan RI, sebagai ibukota pada tanggal 4

Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Saat itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX

|

|

27

bahkan memberikan beberapa properti pribadi miliknya untuk menjadi Istana Negara,

serta membongkar tabungan Kraton untuk menggaji staff Republik.

3.

Yogyakarta terlibat dan berperan aktif mendukung perjuangan RI, sehingga turut

mengalami masa-masa peperangan, mulai dari bombardir tentara Inggris, agresi militer

Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dimana Yogyakarta mengalami

kerusakan yang parah karena menjadi pusat daerah peperangan.

4.

Sikap dan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menolak segala iming-

iming

dari Belanda akan pembentukan NegaraWilayah Jawa Tengah dengan Sultan

sebagai kepala pemerintahannya, dan malah membantu RI untuk mencapai kemerdekaan

sejati.

Dengan fakta-fakta sejarah ini, penulis bertujuan mengingatkan akan sejarah yang terlupakan

mengenai asal-usul keistimewaan Yogyakarta.

2.7 Analogi Perbandingan dengan Aceh

Menurut Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo dalam bukunya yang berjudul Catatan

Perjalanan Keistimewaan Yogya, untuk memahami kelahiran DIY, perlu diperhatikan

bagaimana perbedaannya dengan kelahiran Daerah Istimewa Aceh. Yogya disebut istimewa

karena sebelum bergabung dengan RI sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri atau apa

yang disebut dalam pasal 18 UUD 1945 sebagai "susunan asli". Hal itu jelas karena Yogya

merupakan sebuah kerajaan atau "nagari" tersendiri. Adapun Aceh, pada waktu bergabung

dengan RI, bukan merupakan penerus langsung dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di

daerah itu (Sujamto, 1988).

Pada jaman Hindia Belanda, Aceh merupakan sebuah karesidenan. Pada masa itu,

Karesidenan Aceh terdiri dari beberapa kabupaten (afdeling). Di kawasan Aceh tersebut ada

beberapa daerah Zelfbestruurd gebied. Ada pula beberapa daerah yang diperintah langsung oleh

Pemerintah Hindia Belanda, disebut sebagai daerah rechstreeks bestruud gebied.

Proses sampai akhirnya menjadi Daerah Istimewa Aceh, menurut Sujamto (1988),

merupakan proses panjang dan melelahkan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :

|

|

28

Pertama, pada saat RI merdeka, Aceh mendapatkan status baru sebagai sebuah

karesidenan di dalam Provinsi Sumatera.

Kedua, Pada masa revolusi kemerdekaan, Aceh menjadi sebuah Daerah Militer. Aceh

bersama dengan Langkat dan Tanah Karo merupakan Daerah Militer di dalam Provinsi

Sumatera.

Ketiga, daerah Aceh disebut Presiden Soekarno sebagai "daerah modal" bagi Republik.

Kemudian, dibentuklah Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Keempat, Banda Aceh (Kutaraja) menjadi tempat kedudukan (kantor) Wakil Perdana

Menteri RI. Pada waktu itu rakyat Aceh menyatakan aspirasi untuk menjadikan Aceh sebagai

Provinsi Otonom.

Kelima, Wakil Perdada Menteri menetapkan Peraturan Perdana Menteri Pengganti

Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh. Wilayahnya

agak lebih luas dari wilayah Provinsi DI Aceh yang sekarang ini.

Keenam, karena rakyat terus-menerus bergejolak dan menuntut supaya Aceh diberi

otonomi secara khusus, akhirnya diputuskan bahwa Aceh merupakan sebuah Daerah Istimewa.

Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1959

menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut sebagai Daerah Istimewa

Aceh.

Proses itu berbeda dengan Yogyakarta. Ketika RI merdeka, Yogya merupakan sebuah

kerajaan (Kasultanan dan Pakualaman) yang berdaulat penuh. Yogya memiliki sistem

pemerintahannya sendiri. Namun, pemimpin pemerintahan (raja) di Yogya memutuskan untuk

bergabung dengan RI.

2.8 Animasi Dokumenter

Animasi Dokumenter adalah sebuah genre film yang mengkombinasikan genre animasi

dan dokumenter. Karya pertama yang diakui sebagai animasi dokumenter adalah karya Winsor

McKay pada tahun 1918, sebuat film dengan durasi 12 menit yang berjudul The Sinking of the

|

|

29

Lusitania, yang menggunakan

animasi untuk menggambarkan RMS Lusitania yang tenggelam

pada 1915 akibat terkena 2 tembakan torpedo yang ditembakan oleh German U-boat, ini

merupakan sebuah even yang tidak memiliki rekaman footage apapun. Contoh lain dari film

Animasi Dokumenter adalah Abductees (2005) karya Paul Vester, film ini menampilkan

wawancara dengan beberapa orang yang mengaku pernah diculik oleh makhluk luar angkasa,

dari wawancara tersebut pengalam mereka ditampilkan kembali dalam bentuk animasi. Selain itu

ada juga Waltz With

Bashir (2008) yang masuk dalam nominasi Academy Awards sebagai Best

Foreign Languages Film menceritakan tentang perang Libanon di tahun 1982. Dengan ini dapat

disimpulkan bahwa pembuatan film dokumenter yang menggunakan pendekatan teknik animasi

dapat digunakan ketika:

Tidak ada rekaman nyata dari kejadian yang akan di dokumentasikan.

Hal yang akan didokumentasikan, merupakan hal yang mustahil atau memakan biaya

yang sangat besar untuk direka ulang.

Selain itu, penggunaan animasi akan memungkinkan penulis

untuk meningkatkan ketertarikan

serta memudahkan audiens dalam mempelajari isi dari film. Sesuai dengan kategori dari tugas

akhir ini, Penulis menggunakan teknik animasi untuk memberikan gambaran tentang hal-hal

yang pernah terjadi dalam sejarah, terutama

yang tidak mungkin untuk direka ulang, serta

dengan menggunakan penggambaran yang menarik untuk menarik minat audiens dalam

memahami konten dari film animasi dokumenter ini.

2. 9 Target Audiens

2.8.1 Target Primer

Target audiens primer dari film Animasi Dokumenter Asal-usul Keistimewaan

Yogyakarta ini adalah audiens dengan usia 17-25 tahun, laki-laki maupun perempuan, yang

tinggal di kota-kota besar, khususnya yang berada di kota Yogyakarta. Dengan pendidikan

minimal SMA atau Sarjana. Memiliki ketertarikan di bidang sejarah terutama sejarah kota

Yogyakarta, film, dan animasi. Dengan tingkat kemampuan ekonomi menengah ke atas.

2.8.2. Target Sekunder

Target audiens sekunder dari film Animasi Dokumenter Fajar di Yogyakarta adalah

audiens dengan usia diatas 25 tahun, laki-laki maupun perempuan, yang tinggal di kota-kota

besar, khususnya yang berada di kota Yogyakarta. Dengan pendidikan minimal SMA atau

|

|

30

Sarjana. Dan memiliki ketertarikan mengenai polemik keistimewaan Yogyakarta. Dengan

tingkat ekonomi menengah ke atas.

2.9.3 Analisa Kasus

2.9.3.1 Faktor Pendukung

1.

Tema yang diangkat dapat menjadi referensi dan

reminder, bagi permasalahan yang

sedang terjadi mengenai polemik keistimewaan Yogyakarta.

2.

Tema yang diangkat dapat mengangkat rasa nasionalisme masyarakat, khususnya

masyarakat Yogyakarta agar dapat lebih mencintai kotanya.

3.

Tema yang diangkat dapat memberikan pengetahuan mengenai sejarah Yogyakarta.

4.

Penggunaan teknik animasi dapat merekonstruksi kejadian-kejadian sejarah yang pernah

terjadi dan yang tidak dapat direka ulang secara nyata.

2.9.3.2 Faktor Penghambat

1.

Tema yang diangkat memiliki kontroversi dan berbagai versi mengenai pemrakarsa dan

pelaku serangan umum 1 maret 1949.

2.

Banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk mengetahui sejarah atau kisah

kepahlawan para pahlawan bangsa.

3.

Tidak semua data mengenai sejarah Yogyakarta dapat dibahas karena keterbatasan

dalam segi waktu.

2.9.3.3 Analisa Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta dan Penetapan-penetapannya

Berdasarkan data-data yang penulis

miliki, yaitu dari buku-buku dan literatur mengenai

sejarah berdirinya Yogyakarta, keterlibatan Yogyakarta pasca kemerdekaan hingga

keistimewaan Yogyakarta, mengenai tokoh-tokoh yang terlibat, peristiwa-perstiwa pentingnya

serta keterkaitannya dengan Polemik Keistimewaan Yogyakarta, maka akan dibuat film animasi

dokumenter Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta.

|