|

4

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1

Ergonomi

Ergonomi merupakan keilmuan multidisiplin yang mempelajari

pengetahuan-pengetahuan dari ilmu kehayatan (kedokteran, biologi), ilmu

kejiwaan (psikologi) dan kemasyarakatan (sosiologi) (Wignjosoebroto,

2003:54). Ergonomi berfokus pada manusia dan hubungan mereka dengan

produk, peralatan, fasilitas, prosedur, lingkungan di tempat kerja dan

kehidupan sehari-hari

(Sanders & McCormick, 1993:3).

Faktor manusia

memiliki dua tujuan utama yaitu mencapai efektivitas dan efisiensi pada

pekerjaan dan aktivitas lain yang dilakukan, dan mencapai suatu nilai

manusia yang diinginkan

termasuk diantaranya adalah keamanan yang

ditingkatkan, pengurangan tingkat stres, peningkatan kenyamanan,

penerimaan suatu barang oleh para pengguna, peningkatan kepuasan kerja,

dan peningkatan kualitas hidup (Sanders & McCormick, 1993:4).

Iqbal, Iqbal & Ahmad (2013:125) mengatakan bahwa salah satu hal

yang paling fundamental dalam ergonomi adalah mengenai ukuran. Disiplin

ergonomi berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia

(antropometri) untuk menganalisis, mengevaluasi dan membakukan jarak

jangkau yang memungkinkan

manusia untuk melaksanakan kegiatan dengan

mudah dan gerakan-gerakan yang sederhana serta penggunaan yang efektif

(Wignjosoebroto, 2003:55).

2.1.1

Antropometri

Antropometri mempelajari tentang pengukuran dimensi dan karakter

fisik tubuh lainnya seperti volume tubuh, titik berat, sifat inersia, massa dari

bagian tubuh

(Sanders

&

McCormick, 1993:415). Di banyak negara, studi

mengenai antropometri telah banyak dilakukan dan data-data yang

dikumpulkan menjadi petunjuk untuk mendesain bangunan, interior, dan

transportasi (Ward, 2012:1).

Menurut Wignjosoebroto

(2003:62),

salah satu data antropometri

yang digunakan

adalah posisi tubuh (posture), dimana posisi tubuh akan

berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh sebab itu, posisi tubuh standar

harus diterapkan untuk survei pengukuran. Dalam kaitan dengan posisi tubuh

dapat dilakukan pengukuran statis, yaitu pengukuran tubuh diukur dalam

berbagai posisi standar dan tidak bergerak (tetap tegak sempurna). Dimensi

tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain meliputi berat badan, tinggi

tubuh dalam posisi berdiri maupun duduk, ukuran kepala, tinggi/panjang lutut

pada saat berdiri/duduk, panjang lengan dan sebagainya.

Beberapa ukuran tubuh yang penting adalah (Kroemer, 2009:11-14):

1.

Tinggi tubuh merupakan ukuran jarak vertikal dari lantai sampai bagian

atas kepala ketika berdiri. Disebutkan pula

bahwa dalam aplikasinya

pengukuran tinggi tubuh harus ditambahkan dengan tinggi sepatu, topi,

dan allowance.

2.

Tinggi mata merupakan jarak vertikal dari lantai hingga bagian ujung

luar dari mata ketika berdiri.

3.

Tinggi lipat lutut (popliteal) merupakan jarak vertikal dari lantai sampai

bagian bawah paha. Ukuran ini biasa digunakan sebagai referensi tinggi

|

5

kursi. Untuk pengukuran tinggi kursi perlu juga dipertimbangkan

penambahan tinggi sepatu.

4.

Jarak lipat lutut ke bokong merupakan jarak horizontal dari bagian

belakang bokong hingga bagian belakang lutut di bawah paha ketika

duduk dengan lutut membengkok sebesar 90°.

Menurut Nurmianto

(2003:50), penerapan data antropometri akan

dapat dilakukan jika tersedia nilai rata-rata dan standar deviasi dari suatu

distribusi normal. Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal pula istilah persentil

yang merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari

sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai

tersebut (Nurmianto, 2003:51). Nurmianto (2003:52) juga menyebutkan

bahwa

95 persentil menunjukkan tubuh berukuran besar, sedangkan 5

persentil menunjukkan tubuh berukuran kecil.

2.1.2

Kursi

Duduk memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri, karena hal

ini dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki,

namun sikap

duduk yang keliru akan menyebabkan adanya masalah-masalah punggung.

(Turmuzi, 2013:1-2). Untuk menjamin kenyamanan pengguna tempat duduk,

fleksi lutut (kelengkungan lutut ke arah depan tubuh) harus berkisar antara

30°-60° (Hignett & McAtamney, 2000, seperti disitasi oleh Sulaiman, Taha,

& Zawiah, 2013:26). Selain itu, lutut sebaiknya tetap dijaga setinggi atau

sedikit lebih tinggi dari pinggul (Samara, 2004:66). Sementara untuk panjang

alas duduk yang baik adalah lebih pendek dari jarak lipat lutut ke garis

punggung. Namun panjang alas duduk yang terlalu pendek ditambah dengan

tinggi alas duduk yang terlalu tinggi akan menyebabkan penekanan berlebih

pada syaraf dan pembuluh darah paha (Hastuti & Sugiharto, 2010:12).

Sudut sandaran punggung sebesar 5°-15° harus digunakan

(Hudiaman, et.al, 2013:5). Sudut sandaran punggung sebesar 5°-15° akan

mencegah bentuk punggung kifosis yaitu punggung yang melengkung ke arah

luar tubuh seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1a. Apabila bentuk kursi tegak

90° maka punggung akan membentuk kifosis dan menimbulkan peningkatan

tekanan pada sendi tulang belakang (Sanders & McCormick, 1993:438).

a. b.

Gambar 2.1 Posisi Punggung pada Saat Duduk

Sumber: Chimote & Gupta (2013:208)

|

6

2.1.3

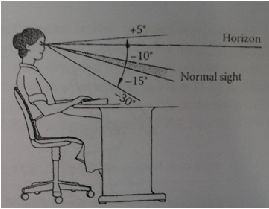

Sudut Pengelihatan

Gambar 2.2 Sudut Pengelihatan yang Nyaman

Sumber: Kroemer (2009:229)

Gambar 2.2 menunjukkan batas sudut pengelihatan yang nyaman

dalam jarak sejauh jangkauan lengan. Pergerakan mata yang nyaman adalah

sejauh 15° ke atas dan ke bawah dari rata-rata sudut garis pengelihatan

normal (Kroemer, 2009:229).

2.2

Pencahayaan

Salah satu sumber cahaya yang perlu diperhatikan dalam pendirian

suatu bangunan adalah matahari. Handayani (2010:105) menyebutkan bahwa,

“Arah timur sebagai arah terbit

matahari memberikan efek panas yang tidak

menyenangkan pada kisaran jam 09.00-11.00. Sedangkan arah barat sebagai

arah terbenamnya matahari memancarkan panasnya secara maksimal pada

jam 13.00-15.00. Sehingga dalam pemilihan arah hadap bangunan perlu

memperhatikan pola pergerakan matahari dan arah mata angin.”

Handayani (2010:106) juga menyebutkan bahwa hal yang dibutuhkan

dari matahari adalah cahayanya, sedangkan

efek panas dan silau akibat

radiasi matahari perlu dihindari. Lebih lanjut ia juga menyebutkan

bahwa

penempatan muka bangunan ke arah utara atau selatan akan memberikan

kenyamanan yang lebih dibandingkan muka bangunan yang menghadap ke

timur atau ke barat.

2.3

Penerangan

Neufert

(1996:130) menyebutkan lampu yang dapat digunakan untuk

bangunan yang memiliki tinggi sampai 3 m pada ruangan terbuka sebaiknya

memiliki kuat penerangan sampai 200 Lux dengan jenis lampu: berbahan

cahaya, uap air raksa dan uap natrium. Neufert (1996:129) juga menyebutkan

untuk besar daya dan bentuk lampunya, lampu berbahan cahaya sebaiknya

memiliki daya sebesar 18-58 W dengan bentuk:

a.

lampu sorot,

b.

lampu mengarah ke atas,

c.

berbentuk segi empat,

d.

persegi panjang, dan

e.

untuk lampu uap air raksa 50-400 W dan lampu uap natrium 50-250 W

dapat menggunakan lampu yang mengarah ke bawah.

Bentuk-bentuk lampu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

|

7

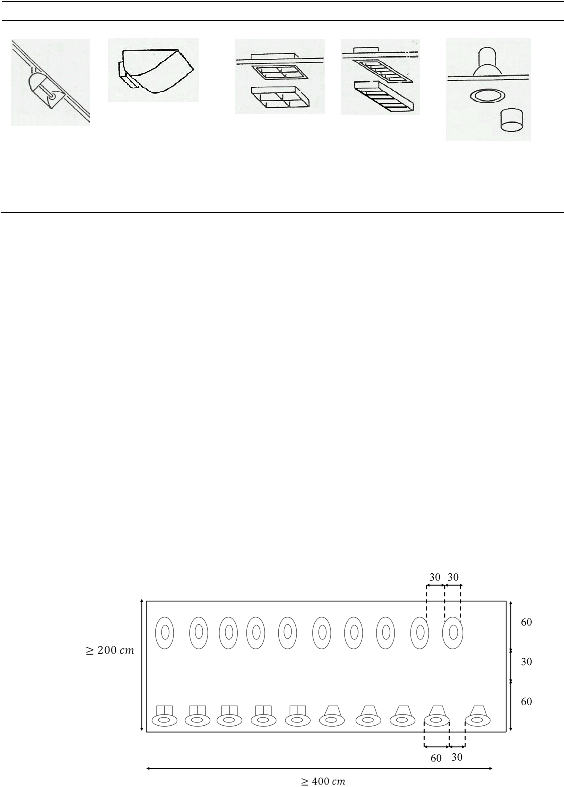

Tabel 2.1 Bentuk Lampu

Sumber: Neufert (1996:129)

2.4

Halte

Pada umumnya halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang

umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi

dengan bangunan (Departemen Perhubungan, 1996:1).

Fasilitas utama halte

untuk transportasi umum

adalah

(Departemen

Perhubungan, 1996:2):

1. Identitas halte berupa nama dan/atau nomor

2. Rambu petunjuk

3. Papan informasi trayek

4. Lampu penerangan

5. Tempat duduk

Sedangkan fasiltas tambahan halte untuk transportasi umum adalah

(Departemen Perhubungan, 1996:2):

1. Telepon umum

2. Tempat sampah

3. Pagar

4. Papan iklan/pengumuman

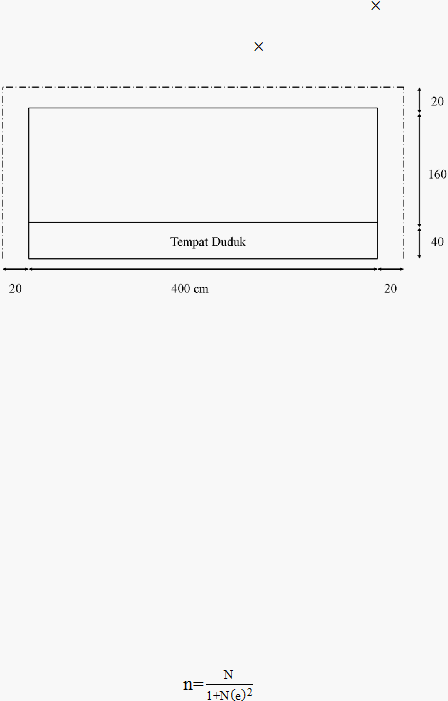

Gambar 2.3 Kapasitas Lindungan (10 berdiri, 10 duduk)

Sumber: Departemen Perhubungan (1996:21)

Bentuk Lampu

a.

Lampu

sorot

b.

Lampu

mengarah ke

atas

c.

Segi

empat

d.

Persegi

panjang

e.

Lampu

mengarah ke

bawah

|

8

Gambar 2.3

menunjukkan kapasitas lindungan atau luas area yang

perlu diperhatikan untuk mencakup sekitar

20 orang

di dalam halte.

Keterangan Gambar 2.3 adalah sebagai berikut:

1. Ruang gerak per penumpang di tempat henti 90 cm

60 cm.

2. Jarak bebas antara penumpang 30 cm.

3. Ukuran lindungan minimum 4 m

2 m.

Gambar 2.4 Tampak Atas Halte (10 berdiri, 10 duduk)

Sumber: Departemen Perhubungan (1996:24)

Gambar 2.4 menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

membuat halte:

1. Ukuran minimum dengan luas efektif halte adalah panjang

= 4 m

dan lebar

=

2 m.

2. Ukuran minimum dengan luas efektif atap adalah panjang efektif

halte +

= 40 cm (20 cm sisi kanan dan 20 cm sisi kiri) dan lebar

efektif halte +

= 20 cm (penambahan pada bagian depan).

Menurut Kemitraan Australia Indonesia (2011:6), untuk ruang gerak

orang ketika duduk digunakan jarak 90 X 90 cm. Hal ini juga didukung oleh

keterangan dari Gambar 2.3 bahwa ruang gerak orang yang duduk adalah 90

cm X 60 cm namun memiliki jarak bebas

sebesar 30 cm

(Departemen

Perhubungan, 1996:21).

2.5

Model Empiris Proporsi Ukuran Data Sampel

Terdapat formula yang cukup mudah untuk menghitung jumlah

sampel yang diperlukan (Yamane (1967:886), seperti disitasi oleh Israel

(1992:154)):

dimana

n adalah jumlah data sampel, N adalah ukuran jumlah

populasi, dan e adalah tingkat presisi.

2.6

Analisis Pareto

Dalam analisis Pareto, hal-hal yang diperhatikan diidentifikasi dan

diukur dengan skala tertentu dan diurutkan berdasarkan urutan descending

sebagai distribusi kumulatif.

Pada umumnya, 20% dari hal-hal yang telah

diurutkan akan memberikan 80% atau lebih kontribusi untuk total aktivitas

(Niebel & Freivalds, 2003:23).

Dengan demikian, Pareto dapat digunakan

|

9

sebagai langkah pertama untuk menciptakan pengembangan di lingkungan

kerja tertentu (Jafari, 2013:241).

2.7

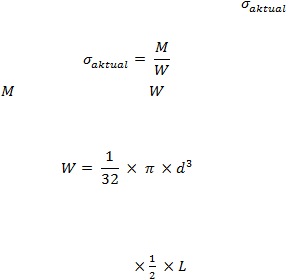

Perhitungan Kekuatan Atap

Rumus

perhitungan untuk tegangan aktual

adalah (Gere &

Timoshenko, 1996:232):

dimana

adalah momen dan

adalah section modulus. Sedangkan

rumus untuk menghitung section modulus

adalah (Gere & Timoshenko,

1996:232):

dimana d adalah diameter. Rumus untuk mengitung momen negatif

pada sisi dalam dari tumpuan untuk komponen struktur yang dibuat menyatu

(Badan Standarisasi Nasional, 2002:53):

M = w

total

dimana L adalah panjang rangka dan w

total

adalah beban total.

|