|

8

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1

Kerangka Teori dan Literatur

2.1.1

Audit Internal

A.

Definisi Auditing dan Audit Internal

Definisi auditing menurut Boynton (2003:5) yang diterjemahkan oleh

Paul A. Rajoe, adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta

mengevaluas bukti secara objektif mengenai asersi-asersi

kegiiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan

derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian

hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sementara pengertian lain auditing menurut Sukrisno Agoes (2004:3)

adalah sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaaan yang dilakukan secara kritis dan

sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan

keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta

catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengtan

tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing

merupakan proses pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi

terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut yang dimaksudkan untuk

menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah

ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut

|

|

9

dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil audit

disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan.

Definisi Audit Internal menurut Boynton (2003:8) yang diterjemahkan

oleh Paul A. Rajoe, adalah:

“Auditor Internal adalah pegawai dari organisasi yang diaudit”

Sementara pengertian Audit Internal menurut Tunggal (2005:3)

adalah sebagai berikut :

“Audit Internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas

(independen) didalam suatu organisasi meninjau kegiatan-

kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan.”

Melalui definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal

adalah kegiatan yang memberikan kepastian dan konsultasi yang independen

dan objektif guna membantu organisasi mewujudkan tujuannya dengan cara

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, perencanaan

pengendalian dan tata kelola perusahaan.Selain itu audit internal juga

diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah di dalam organisasi.

B.

Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit internal dalam perusahaan relatif besar, pimpinan

perusahaan membentuk banyak departemen, seksi atau satuan organisasi yang

lain dan sebagian wewenangnya kepada kepala unit organisasi tersebut.

Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang

mendorong perlunya dibentuk fungsi audit internal.

|

|

10

Pengertian fungsi menurut Mulyadi (2002:211) adalah sebagai

berikut :

“Menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan

efesiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi.

Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bagian

bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk

mengukur dan menilai keefektivitasan unsur-unsur

pengendalian internal yang lain.”

Sedangkan pengertian tanggung jawab audit internal menurut Arens

dan Loebbecke (2003:757) adalah sebagai berikut :

“Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi

apakah struktur pengendalian internal perusahaan telah

dirancang dan berjalan efektif dan apakah laporan

keuangan telah disajikan dengan wajar.”

2.1.2

Audit Operasional

A.

Definisi Audit Operasional

Menurut Boynton, W.C. dan Kell W.G. (2003:4) menyatakan bahwa;

“Auditing Operasional adalah suatu proses sistematis yang

mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi

organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen

serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat

hasil-

hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi.”

B. Manfaat Audit Operasional

Laporan audit operasional dapat dijadikan sebagai informasi

pelengkap laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa manfaat yang

bisa diperoleh, yaitu:

1.

Penyelenggaran perusahaan akan makin transparan sehingga pihak lu

ar perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan dengan lebih baik.

2.

Audit operasional dapat memicu manajemen perusahaan untuk lebih b

erhati-hati dalam mengelola perusahaan.

3.

Terlindunginya Kepentingan masyarakat (terutama investor)

|

|

11

C.

Keterbatasan Audit Operasional

Menurut Nugroho Widjayanto (1985:23-24) terdapat beberapa

keterbatasan audit operasional, yaitu :

1.

Waktu: Waktu menjadi faktor yang dapat membatasi, karena auditor

harus memberikan informasi kepada manajemen secara cepat dan tepat

waktu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebaiknya audit

operasional dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa

permasalahan yang penting dapat diselesaikan.

2.

Keahlian Auditor: Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan para

auditor operasional karena tidak mungkin bagi seorang auditor dapat

mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis.

3.

Biaya: Biaya juga merupakan salah satu factor yang dapat membatasi

audit. Oleh karena itu auditor harus mengabaikan

jia ada masalah kecil

yang mungkin dapat memakan banyak biaya jika diselidiki lebih lanjut.

Sehingga tidak setiap permasalahan mampu diselesaikan dengan adanya

audit operasional ini.

D.

Struktur Audit Operasional

Menurut Guy dkk. (2003:421-424) struktur umum

dari audit

operasional adalah proses yang terdiri dari lima tahap, yaitu :

1.

Pengenalan

Pertama-tama dalam suatu audit operasional, auditor terlebih dahulu harus

mengenali kegiatan atau fungsi yang akan diaudit. Untuk melaksanakan

hal ini, auditor menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur

organisasi, dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit,

serta menentukan hubungannya dengan kegiatan atau fungsi yang sedang

diaudit serta menentukan hubungannya dengan entitas secara

keseluruhan.

2.

Survei

Sebelum melakukan suatu audit maka lebih dahulu dilakukan survei

pendahuluan (preliminary

survey),auditor harus berusahauntuk mengidentifikasi

bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegi

atan atau fungsi yang sedang diaudit.

3.

Pengembangan Program

Yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyusun program pekerjaan,

berdasarkan tujuan audit, yang merinci pengujian dana analisis yang

harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap penting dari hasil

|

|

12

survey pendahuluan. Selain itu auditor juga diharapkan dapat

menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan staf yang sesuai, menentukan

keterlibatan staf lainnya dalam penugasan, serta menelaah kertas kerja

audit.

4.

Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit merupakan tahap penting dari audit operasional karena

dalam pelaksanaan audit, auditor dituntut untuk melaporkan fakta-fakta

tentang masalah-masalah yang ada dalam perusahaan. Auditor

melaksanakan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti,

melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan

rekomendasi. Selama melakukan pekerjaan lapangan, auditor harus

menyelesaikan setiap langkah audit yang spesifik dan mencapai tujuan

audit secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas, efesiensi, dan

ekonomisasi.

5.

Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan bagian terpenting bagi keberhasilan

keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan audit operasional

mengandung dua unsure utama, yaitu :

a)

tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan, serta

b)

temuan-temuan khusus dan rekomendasi.

E.

Kesimpulan Audit Operasional

Audit operasional memang diperlukan dalam rangka meningkatkan

kinerja perusahaan. Karena melalui audit ini perusahaan dapat

mengevaluasi keekonomisan, keefektivitasan dan keefisiensian kinerjanya

sehingga pemakai laporan keuangan dapat meyakini kinerja perusahaan.

Hal ini juga akan membuat auditor memiliki nilai tambah dengan tidak

hanya mengeluarkan opini saja, tetapi juga perbaikan terhadap internal

control perusahaan.

F.

Perbedaan Audit Operasional Dengan Audit Manajemen

Audit manajemen berbeda dengan pemeriksaan kinerja dan

pemeriksaan operasional perusahaan. audit manajemen merupakan salah

satu bagian dari pemeriksaan kinerja yang mana memberikan penekanan

|

|

13

pada segi efisiensi dan ekonomi/kehematan pelaksanan fungsi

manajemen, sedangkan pemeriksaan operasional merupakan

perkembangan dari pemeriksaan intern.

Menurut Tunggal (1999:3)

menjelaskan bahwa audit manajemen

adalah

“Mempunyai tujuan untuk melaksanakan penilaian atas usaha

pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen. Tekanannya

terletak pada kemampuan para manajer dalam mengelola

organisasi”.

Perlu dibedakan antara audit manajemen dengan pemeriksaan

operasional. Perbedaan tersebut adalah terletak pada titik berat

pemeriksaan, dimana audit manajemen menitikberatkan pada aspek

kualitas atau kemampuan para pengelola/manajer dalam mengelola

sedangkan dalam pemeriksaan operasional titik berat pemeriksaan terletak

pada aspek kualitas yang dijalankan.

Sementara pemeriksaan kinerja sendiri terbagi atas dua tipe yaitu;

pemeriksaan pegelolaan (management audit) dan pemeriksaan hasil

program (program result audit). Arti pengelolaan dalam konteks

pemeriksaan pengelolaan meliputi semua operasi intern suatu organisasi

yang harus dipertanggungjawabkan kepada beberapa pihak yang

mewakili wewenang yang lebih tinggi.

2.1.3

Sistem Pengendalian Manajemen

A.

Definisi Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Boynton etall, yang dialih bahasakan oleh Paul A. Rajoe

(2003:371) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

“Pengendalian internal adalah suatu

proses yang

dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel

lainnya dalam suatu entitas yang dirancan untuk

|

|

14

memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan

pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan

terhadap hukum yang berlaku, serta efektivitas dan efesiensi

operasi.”

Sedangkan pengertian lain sistem pengendalian manajemen menurut

Anthony dan Govindarajan (2003 ; 20) menyebutkan sebagai berikut:

“Suatu sistem merupakan cara tertentu untuk melaksanakan

suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh

manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi

disebut sistem pengendalian manajemen”.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem

pengendalian

manajemen berhubungan dengan cara yang dapat

dilakukan oleh para manajer dalam merancang dan menggunakan sistem

perencanaan dan pengendalian untuk menerapkan strategi.

Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission

(COSO) memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang

dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan

pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen

pengendalian intern tersebut adalah:

1.

Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

2.

Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment)

3.

Sistem Komunikasi dan Informasi (Information and Communication

Sistem)

4.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

5.

Monitoring

Konsep COSO ini kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan

melakukan modifikasi pada sub-subkomponen di atas dengan berbagai

referensi lain sehingga lahirlah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

|

|

15

sebagai ketentuan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58.SPIP

menetapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam5

(lima) unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian;

2. Penilaian Risiko;

3. Aktivitas Pengendalian;

4. Informasi dan Komunikasi; dan

5. Pemantauan Pengendalian Intern.

B.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Manajemen

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai definisi-definisi

pengendalian internal/manajemen, diketahui bahwa terdapat 2 (dua)

pendekatan yang dikembangkan untuk menilai efektivitas sistem

pengendalian manajemen. Pada awalnya sarana yang digunakan untuk

menilai efektivitas pengendalian manajemen menggunakan konsep GAO,

yang menyatakan terdapat 8 (delapan) unsur sistem pengendalian, yaitu:

pengorganisasian, kebijakan, prosedur, personel,perencanaan,

akuntansi/pencatatan, pelaporan, dan review intern.

Dalam perkembangan terakhir, konsep sistem

pengendalian

manajemen mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang memperkenalkan

5 (lima)

unsur.Konsep ini sesuai dengan konsep COSO yang meliputi: lingkungan

pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

|

|

16

2.1.4

Akuntansi Pemerintahan

A.

Definisi Akuntansi Pemerintahan

Definisi Akuntansi Pemerintahan menurut Baswir (1998:7) adalah

sebagai berikut:

“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi

untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba

lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan

lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak

bertujuan mencari laba”.

Kemudian Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian/definisi

Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan

analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana

masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan

departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah,

BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada

proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi

Pemerintahan merupakan akuntansi yang digunakan dalam suatu

organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari

laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.

Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan adalah :

1.

Non-Profit Motive

2.

Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah,

laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb

3.

Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat

(publik) dan parlemen (DPR/DPRD)

4.

Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis

5.

Karakteristik anggaran terbuka untuk publik

|

|

17

B.

Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995

Sejauh ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di

Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit

Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) tahun 1995. SAP tersebut merupakan buku standar untuk

melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi

pelaksanaan APBN, APBD, pefaksanaan anggaran tahunan BUMN dan

BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN

dan BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan

pemerintah.Standar-standar

yang menjadi pedoman dalam audit kinerja

terhadap lembaga pemerintah menurut Standar Audit Pemerintahan

adalah sebagai berikut:

1.

Standar Umum

a)

Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif

memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang

disyaratkan.

b)

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit,

organisasi/ lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun

akuntan publik, harus independen (secara organisasi maupun

secara pribadi), bebas dari gangguan independensi yang

bersifat

pribadi dan yang di luar pribadinya (ekstern), yang dapat

|

|

18

mempengaruhi independensinya, serta harus dapat

mempertahankans ikap dan penampilan yang independen.

c)

Dalam pelaksanaan

audit dan penyusunan laporannya, auditor

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan

seksama.

d)

Setiap organisasi/lembaga audit yang melaksanakan audit yang

berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern

yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di-

review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu

ekstern).

2.

Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja

Standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja terdiri atas tiga

hal, yaitu:

a)

Perencanaan, Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.

b)

Supervisi, Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik.

c)

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Apabila

hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan

kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan

audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan

keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam

semua audit kinerja, auditor harus waspada terhadap situasi atau

transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur perbuatan

melanggar/melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.

d)

Pengendalian

Manajemen, Auditor harus benar-benar memahami

pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Apabila

|

|

19

pengendalian manajemen signifikan terhadap tujuan audit, maka

auditor harus memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung

pertimbangannya mengenai pengendalian tersebut.

3.

Standar Pelaporan Audit Kinerja

Standar pelaporan audit kinerja berisi lima hal, yaitu:

a)

Bentuk, Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk

dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit.

b)

Ketepatan Waktu, Auditor harus dengan semestinya menerbitkan

laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan

secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang

berkepentingan.

c)

Isi Laporan, Standar pelaporan ketiga untuk audit kinerja

mencakup isi laporan. Isi laporan audit meliputi:

i.

Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Audit, Auditor harus

melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit.

ii.

Hasil

Audit, Auditor harus melaporkan temuan audit yang

signifikan, dan jika mungkin melaporkan kesimpulan auditor.

iii.

Rekomendasi, Auditor harus menyampaikan rekomendasi

untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang

bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan

entitas yang diaudit.

iv.

Pernyataan Standar Audit, Auditor harus melaporkan bahwa

audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan.

v.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

|

|

20

vi.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

penyalahgunaan wewenang.

vii.

Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan

melanggar/melawan hokum

viii. Pengendalian manajemen

d)

Penyajian Laporan, Laporan harus lengkap, akurat, obyektif,

meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini

dimungkinkan.

e)

Distribusi Laporan, Laporan tertulis audit diserahkan oleh

organisasi/lembaga audit kepada:

i.

pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit,

ii.

kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang

meminta audit,termasuk organisasi luar yang memberikan dana,

kecuali jika peraturan perundang-undangam melarangnya,

iii.

kepada pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas

pengawasan secara hukum atau pihak yang bertanggungjawab

untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan

rekomendasi audit, dan

iv.

kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang

diaudit untuk menerima laporan tersebut.

C.

Organisasi Sektor Publik Vs Organisasi Sektor Swasta

Oleh karena adanya perbedaan signifikan antara Laporan Keuangan

Perusahaan Non Pemerintah/swasta dengan Laporan Keuangan Sektor

|

|

21

Publik, maka tentunya kegiatan audit yang dilaksanakan sedikit banyak

juga mengalami perbedaan signifikan.

Contohnya Laporan Keuangan

bagi perusahaan swasta yang bersifat profit oriented tentunya memiliki

Laporan Laba Rugi, sementara pada sektor publik

berupa Laporan

Realisasi Anggaran.Selain perbedaan yang cukup signifikan tersebut,

keduanya juga memiliki persamaan-persamaan tertentu.

Perbedaan dan

persamaan antara kedua organisasi tersebut menurut Mardiasmo (2004:8)

adalah sebagai berikut;

1.

Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta

a.

Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di

suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang

sama untuk mencapai tujuan organisasi.

b.

Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah

kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik

sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan

sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.

c.

Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan,

pada dasarnya sama di kedua sektor. Keduanya sama-sama

membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk

melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: perencanaan,

pengorganisasian, dan pengendalian.

d.

Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang

sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama

|

22

bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan,

penyediaan energi, dan sebagainya.

e.

Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan

hukum lain yang disyaratkan.

2.

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta

Sementara perbedaan-perbedaan mengenai sifat dan

karakteristik organisasi sektor publik dan swasta akan diulas melalui

table berikut;

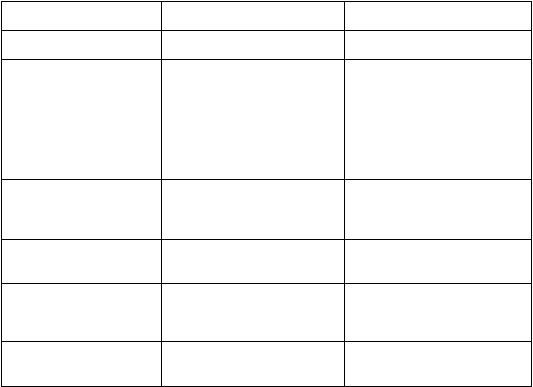

TABEL II.1

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Perbedaan

Sektor Publik

Sektor Swasta

Tujuan organisasi

Nonprofit motive

Profit Motive

Sumber pendanaan

Pajak, retribusi, utang, obligasi

pemerintah, laba

BUMN/BUMD, penjualan aset

negara, dsb.

Pembiayaan internal: Modal

sendiri, laba ditahan, penjualan

aktiva

Pembiayaan eksternal: utang

bank, obligasi, penerbitan

saham

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban kepada

masyarakat (publik) dan

parlemen (DPR/DPRD)

Pertanggungjawaban kepada

pemegang saham dan kreditor

Struktur organisasi

Birokratis,kaku, dan hierarkris

Fleksibel: datar, piramid, lintas

fungsional, dsb.

Karakteristik anggaran

Terbuka untuk publik

Tertutup untuk publik

Sistem akuntansi

Lebih banyak menggunakan

sistem akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis akrual

Sumber : Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

.

|

|

23

D.

Audit Kinerja Pemerintah

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya

kepemerintahan yang baik (Good governance)

manurut Mardiasmo

(2008), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal

tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya.

Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh

pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR/DPRD) untuk turut

mengawasi

kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah

mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintalr) untuk menjamin

dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan

organisasi tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki

kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah

telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.Pada tataran teknis

aplikatif juga berbeda, pengawasan oleh DPR/DPRD dilakukan

pada

tahap awal. Pengendalian dilakukan terutama pada tahap menengah

(operasionalisasi anggaran), yaitu level pengendalian manajemen

(management control) dan pengendalian tugas (task control), sedangkan

pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. Objek yang diperiksa berupa

kinerja anggaran (anggaran policy), dan laporan pertanggung jawaban

keuangan yang terdiri atas laporan dan nota perhitungan APBN/APBD,

neraca, dan laporan aliran kas.

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang

disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif (abuse

|

|

24

of power), maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan

pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan

dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPR/DPRD sebagai kekuatan

penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif, dan partisipasi

masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan

organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk social control.

Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem

pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan auditor internal

pemerintah.

Pengawasan oleh DPR/DPRD dan masyarakat tersebut harus sudah

dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan

dan pelaporan saja. Apabila DPR/DPRD lemah dalam tahap perencanaan,

maka sangat mungkin pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak

penyimpangan. Akan tetapi, harus dipahami bahwa pengawasan

DPR/DPRD terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap kebijakan

(policy) yang digariskan, bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan

hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang memiliki otoritas

dan keahlian profesional, misalnya BPK, BPKP,atau akuntan publik yang

independen. Jika DPR/DPRD menghendaki dewan dapat meminta BPK

atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap

kinerja keuangan eksekutif.

|

|

25

2.1.5

PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP)

Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini

terdiri dari 61 pasal yang dibagi menjadi 4 Bab, yaitu (1.)Ketentuan Umum,

(2.)Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (3.)Penguatan Efektivitas

Penyelenggaraan SPIP, dan (4.)Ketentuan Penutup. Berikut ini akan diuraikan

keempat bab yang ada pada PP No.60 Tahun 2008 (SPIP), yaitu:

A. Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

2.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat

SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

4.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya

disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

5.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan

lembaga.

6.

Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

7.

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah

yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

|

|

26

8.

Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik

Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam

bidang tertentu.

9.

Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain

pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

10.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

11.

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan.

(2)

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3)

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

B.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1)

SPIP terdiri atas unsur:

a.

lingkungan pengendalian;

b.

penilaian risiko;

c.

kegiatan pengendalian;

d.

informasi dan komunikasi; dan

e.

pemantauan pengendalian intern.

(2)

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi

Pemerintah.

|

|

27

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya,

melalui:

a.

penegakan integritas dan nilai etika;

b.

komitmen terhadap kompetensi;

c.

kepemimpinan yang kondusif;

d.

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e.

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f.

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;

g.

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan

h.

hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.

menyusun dan menerapkan aturan perilaku;

b.

memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat

pimpinan Instansi Pemerintah;

c.

menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap

kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;

d.

menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau

pengabaian pengendalian intern; dan

e.

menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku

tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.

mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam

Instansi Pemerintah;

b.

menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada

masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;

c.

menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu

pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;

dan

|

|

28

d.

memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan

manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi

Pemerintah.

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

a.

mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;

b.

menerapkan manajemen berbasis kinerja;

c.

mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

d.

melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang

tidak sah;

e.

melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang

lebih rendah; dan

f.

merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 8

(1)

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya

dilakukan dengan:

a.

menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;

b.

memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi

Pemerintah;

c.

memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam

Instansi Pemerintah;

d.

melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur

organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan

e.

menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi

pimpinan.

(2)

Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-

kurangnya dilaksanakan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat

tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi

Pemerintah;

b.

pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a

memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait

dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan

|

|

29

c.

pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b

memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait

dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

(1)

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f

dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-

kurangnya hal-hal

sebagai berikut:

a.

penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan

pemberhentian pegawai;

b.

penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan

c.

supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

(2)

Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan

perundang- undangan.

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

a.

memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah;

b.

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c.

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya

mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

Bagian Ketiga

Penilaian Risiko

Pasal 13

(1)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

(2)

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

identifikasi risiko; dan

b.

analisis risiko.

|

|

30

(3)

Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

a.

tujuan Instansi Pemerintah; dan

b.

tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14

(1)

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat

dicapai, realistis, dan terikat waktu.

(2)

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3)

Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

a.

strategi operasional yang konsisten; dan

b.

strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 15

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang-

kurangnya dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.

berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

b.

saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu

dengan lainnya;

c.

relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

d.

mengandung unsur kriteria pengukuran;

e.

didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan

f.

melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 16

Identifikasi

risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

a.

menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah

dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

b.

menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari

faktor eksternal dan faktor internal; dan

c.

menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

|

|

31

Pasal 17

(1)

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b

dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah

diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

(2)

Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(2)

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a.

kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi

Pemerintah;

b.

kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

c.

kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus

Instansi Pemerintah;

d.

kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

e.

prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang

ditetapkan secara tertulis; dan

f.

kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan

bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang

diharapkan.

(3)

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b.

pembinaan sumber daya manusia;

c.

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

d.

pengendalian fisik atas aset;

e.

penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

f.

pemisahan fungsi;

g.

otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

h.

pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

i.

pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j.

akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k.

dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting.

|

|

32

Pasal 19

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja

dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

(1)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.

(2)

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-

kurangnya:

a.

mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi

kepada pegawai;

b.

membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia

yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan

c.

membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan

pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan

fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja,

serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

(1)

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan

akurasi dan kelengkapan informasi.

(2)

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

pengendalian umum; dan

b.

pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf a terdiri atas:

a.

pengamanan sistem informasi;

b.

pengendalian atas akses;

c.

pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak

aplikasi;

d.

pengendalian atas perangkat lunak sistem;

e.

pemisahan tugas; dan

f.

kontinuitas pelayanan.

|

|

33

Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

a.

pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;

b.

pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program

pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

c.

penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola

program pengamanan;

d.

penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;

e.

implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait

dengan program pengamanan; dan

f.

pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan

program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf

b sekurang-kurangnya mencakup:

a.

klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan

sensitivitasnya;

b.

identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi

secara formal;

c.

pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan

mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan

d.

pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran,

serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan

perangkat lunak

aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang-

kurangnya mencakup:

a.

otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;

b.

pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan

yang dimutakhirkan; dan

c.

penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian

atas kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

|

|

34

a.

pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung

jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

b.

pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat

lunak sistem; dan

c.

pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak

sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e

sekurang-kurangnya mencakup:

a.

identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan

untuk memisahkan tugas tersebut;

b.

penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan

c.

pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur,

supervisi, dan reviu.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f

sekurang-kurangnya mencakup:

a.

penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya

pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;

b.

langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan

terhentinya operasi komputer;

c.

pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk

mengatasi kejadian tidak terduga; dan

d.

pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak

terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a.

pengendalian otorisasi;

b.

pengendalian kelengkapan;

c.

pengendalian akurasi; dan

d.

pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a

sekurang-kurangnya mencakup:

a.

pengendalian terhadap dokumen sumber;

|

|

35

b.

pengesahan atas dokumen sumber;

c.

pembatasan akses ke terminal entri data; dan

d.

penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa

seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf

b sekurang-kurangnya mencakup:

a.

pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke

dalam komputer; dan

b.

pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c

sekurang-kurangnya mencakup:

a.

penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;

b.

pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

c.

pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan

segera; dan

d.

reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas

data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

a.

penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file

data versi terkini digunakan selama pemrosesan;

b.

penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi

bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

c.

penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal

file header labels sebelum pemrosesan; dan

d.

penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pasal 34

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik

atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan,

mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh

pegawai:

|

|

36

a.

rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan

b.

rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 35

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator

dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf

e.

(2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi

Pemerintah harus:

a.

menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

b.

mereviu dan melakukan validasi secara

periodik atas ketetapan dan

keandalan ukuran dan indikator kinerja;

c.

mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan

d.

membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan

sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.

(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh

aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu)

orang.

Pasal 37

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi

dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(3) huruf g.

(2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan

dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh

pegawai.

Pasal 38

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat

dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.

(2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu

mempertimbangkan:

a.

transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat

segera; dan

|

|

37

b.

klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh

siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya

dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf

i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.

(2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi

Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang

berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara

berkala.

(3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi

Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab

terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan

reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 40

(1) Pimpinan Instansi

Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi

yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian

penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki,

mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi

yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan

kejadian penting.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

(1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib

diselenggarakan secara efektif.

|

|

38

(2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-

kurangnya:

a.

menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi; dan

b.

mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi

secara terus menerus.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 43

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem

Pengendalian Intern.

(2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(2) diselenggarakan melaluikegiatan pengelolaan rutin, supervisi,

pembandingan,

rekonsiliasi,

dan tindakan lain yang terkait dalam

pelaksanaan tugas.

Pasal 45

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian

efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

(2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern

pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji

pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu

lainnya yang ditetapkan.

|

|

39

C.

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

(1)

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung

jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di

lingkungan masing-masing.

(2)

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian

Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a.

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan

b.

pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Instansi Pemerintah

Pasal 48

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf

a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melakukan pengawasan intern melalui:

a.

audit;

b.

reviu;

c.

evaluasi;

d.

pemantauan; dan

e.

kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 49

(1)

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

a.

BPKP;

b.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern;

c.

Inspektorat Provinsi; dan

d.

Inspektorat Kabupaten/Kota.

(2)

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

|

|

40

a.

kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b.

kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

c.

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan

melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah

lainnya.

(4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

(5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah provinsi.

(6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja

perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 50

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:

a.

audit kinerja; dan

b.

audit dengan tujuan tertentu.

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi,

dan efektivitas.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

(1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan

oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang

telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

(2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program

sertifikasi.

(3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan

fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

|

|

41

Pasal 52

(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati

kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi

profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan

pemerintah.

Pasal 53

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan

intern pemerintah, disusun standar audit.

(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib

melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 54

(1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern

pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan

menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

(2) Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan

kebendaharaan umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (2) huruf b, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan

Instansi Pemerintah yang diawasi.

(3) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan

hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat

Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil

pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara.

|

|

42

Pasal 55

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah,

secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

(2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 56

Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya

harus independen dan obyektif.

Pasal 57

(1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu

atas laporan

keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan

menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

(2) Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah

daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa

Keuangan.

(3) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan

pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota

kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

(5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar

reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern

pemerintah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Pasal 59

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (2) huruf b meliputi:

a.

penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

|

|

43

b.

sosialisasi SPIP;

c.

pendidikan dan pelatihan SPIP;

d.

pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e.

peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh BPKP.

D.

Ketentuan Penutup

Pasal 60

Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah

diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

2.2

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis hasil audit

ini adalah berupa penelitian deskriptif, yang meneliti masalah berupa fakta-

fakta saat ini dari suatu populasi .Tujuan penelitian deskriptif adalah menguji

hipotesis dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari

subyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1999:28).

2.2.1

Populasi dan Sampel

A.

Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau

sesuatu yang menarik yang dikehendaki peneliti untuk diteliti (Sekaran, 2000:

|

|

44

266). Populasi dalam studi ini adalah laporan hasil audit yang berada di

Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

B.

Sampel dan teknik pengambilan sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri atas beberapa

anggota atau elemen yang diseleksi (Sekaran, 2000: 267).Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan

tipe judgement sampling. Purposive sampling adalah metode pengumpulan

data dari target grup atau orang yang spesifik yang mempunyai informasi atau

karena mereka sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran,

2000: 278).

Sementara Judgement Sampling sendiri adalah teknik

pengambilan sampel yang meliputi pemilihan subyek yang paling tepat untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2000: 278).

Pemilihan

sampel akan dilakukan sebagai berikut;

a)

Mengidentifikasi laporan hasil audit dan dokumen pendukung terkait

pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan Inspektorat

Depdiknas selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

semester I.

b)

Melakukan wawancara dengan beberapa auditor dan pegawai yang

terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya tentang pelaksanaan Sistem

Pengendalian Internal di Lingkungan Kantor Inspektorat Jenderal

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

|

|

45

c)

Melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung apabila pada

hasil perbandingan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian

Internal terdapat kelemahan-kelemahan terkait pelaksanaan

pengendalian internal di Lingkungan Kantor Inspektorat Jenderal

Kemdikbud.

2.2.2

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar

pertanyaan-pertanyaan mengenai pendekatan pelaksanaan pengendalian

internal di Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

berdasarkan 5 komponen pengendalian internal yang ada di SPIP. Daftar

pertanyaan tersebut akan diajukan melalui wawancara kepada pegawai yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal di Inspektorat

Jenderalmen Kegiatan penyusunan hasil wawancara dilakukan setelah hasil

analisis penyebab disusun.

2.3

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Santoso (2012) yang berjudul “Evaluasi

Penerapan Internal Control Berdasarkan Kerangka COSO 2012 Pada Divisi

Kartu Kredit Di Bank ‘X’”, Setiap badan usaha pasti memiliki internal

control yang digunakan sebagai sarana pengendalian. Hal tersebut bertujuan

agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendukung

pelaporan dan kepatuhan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Seringkali badan usaha menerapkan internal control

berdasarkan kerangka

COSO.

|

|

46

Berdasarkan

penelitian Rivai (2011) yang berjudul “Analisis Dan

Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi akuntansi

Terkomputerisasi Pada PT Transavia Otomasi Pratama”, Pengendalian intern

terhadap sebuah sistem informasi merupakan hal yang penting dan bersifat

strategis. Oleh karena itu pemahaman dan kesadaran akan hal ini sangat perlu

diperhatikan oleh seganap pemilik serta pengguna aplikasi.

Dengan

pengendalian intern yang memadai maka diharapkan akan menjamin

bahwa

informasi yang dihasilkan memang bermutu dan sesuai dengan apa yang

diharapkan

Menurut Lestariyo (2009) didalam jurnal penelitiannya yang berjudul

“Pengawasan Internal Dan Kinerja”, berpendapat bahwa pengawasan internal

berpengaruh terhadap kinerja

inspektorat jenderal

departemen dalam negeri.

Program

pengawasan internal dan

kondisi

sumber daya berpengaruh negatif

terhadap kinerja pengawasan, baik pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sarana dan prasarana.

Menurut

Sihwahjoeni (2011) dalam penilitiannya yang berjudul

“Evaluasi Kualitas Fungsi Internal Auditor Dalam Meningkatkan Efektivitas

Bank” tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi fungsi internal auditor

dalam membantu manajemen meningkatkan efektivitas bank yang nantinya

bisa digunakan sebagai referensi bagi auditor eksternal dalam mengaudit

bank yang bersangkutan.

Didalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Konflik Peran Dan

Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal

Pemerintah Daerah” yang dilakukan oleh Chariri (2010),

menyimpulkan

|

|

47

bahwa konflik peran serta ambiguitas peran yang terjadi pada auditor internal

pemerintah (aparat Inspektorat) di tingkat kota memiliki pengaruh negatif

yang signifikan terhadap komitmen independensi.

Perbedaan penelitian ini dengan penilitian

terdahulu adalah bahwa

pada penelitian ini penulis tidak melakukan evaluasi pengendalian

internal

pada perusahaan-perusahaan profit-oriented, melainkan perusahaan

nirlaba/non-profit oriented. Selain itu pada penelitian-penelitian terdahulu

diatas, variable yang diteliti seperti sistem pengendalian internal perusahaan

menggunakan teori-teori dari COSO, sementara pada penelitian ini

menggunakan SPIP karena obyek yang diteliti adalah perusahaan sektor

publik/Instansi Pemerintah. Mengingat banyaknya Instansi Pemerintahan di

Indonesia yang dapat dijadikan obyek penelitian, penulis

membatasi lingkup

penelitian hanya pada Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan.

|