|

5

BAB 2

2.1

Perancangan konstruksi perkerasan jalan mutlak diperhitungkan dalam

perencanaan sistem jaringan jalan. Tingginya biaya yang dikeluarkan untuk

membangun jalan sangat mempengaruhi keputusan dalam merencanakan sistem

jaringan jalan. Hal ini pula turut mempengaruhi pemilihan jenis konstruksi

perkerasan jalan yang akan digunakan.

Salah satu jenis konstruksi perkerasan jalan adalah konstruksi perkerasan

lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan

pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban

lalu lintas ke tanah dasar. Berbeda dengan konstruksi perkerasan kaku (rigid

pavement) yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat.

Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau

tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton.

Jika diperhitungkan dari segi biaya pembangunannya, jalan yang dibangun

dengan konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) membutuhkan dana jauh

lebih sedikit dibandingkan dengan jalan yang dibangun dengan konstruksi

perkerasan kaku (rigid pavement). Namun program pemeliharaannya relatif lebih

minim dibandingkan bila jalan dibangun dengan konstruksi perkerasan lentur

(flexible pavement).

Dalam merencanakan struktur perkerasan jalan, beban dan volume lalu lintas

yang akan menggunakan jalan tersebut selama umur rencana menjadi acuan utama

dalam perhitungan struktur perkerasannya. Struktur perkerasan berfungsi untuk

|

|

6

menerima dan menyebarkan beban lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang

berarti pada konstruksi jalan tersebut.

2.1.1 Jenis Kerusakan Perkerasan Jalan dan Metoda Perbaikan Kerusakannya

Jalan dikatakan mampu memberi rasa aman

dan nyaman bagi para

penggunanya jika memenuhi dua kriteria utama, yaitu :

a.

Kriteria berlalu lintas

Dipandang dari segi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, konstruksi

perkerasan perlu memenuhi syarat-syarat berikut ini :

Permukaan yang rata, tidak berlubang, tidak melendut, dan tidak

bergelombang.

Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban

yang bekerja di atasnya.

Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip.

Permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika kena sinar matahari

b.

Kriteria kekuatan atau struktural perkerasan jalan

Dipandang dari kemampuan memikul dan menyebarkan beban, jalan harus

memenuhi syarat-syarat berikut ini :

Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu

lintas ke tanah dasar.

Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di bawahnya.

Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya

dapat cepat dialirkan

|

|

7

Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi

yang berarti.

Penanganan konstruksi perkerasan yang berupa pemeliharaan, penunjang,

peningkatan, ataupun rehabilitas dapat dilakukan dengan baik setelah kerusakan-

kerusakan yang timbul pada perkerasan tersebut dievaluasi penyebab dan akibatnya.

Kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh :

Lalu lintas diperhitungkan berdasarkan peningkatan beban dan repetisi beban

Air, yang dapat berasal dari air hujan dan sistem drainase jalan yang tidak baik

Material konstruksi perkerasan, sifat material dan sistem pengolahan bahan

yang tidak baik

Iklim, Indonesia beriklim tropis dimana suhu udara dan curah hujan umumnya

tinggi

Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, akibat sistem pelaksanaan yang kurang

baik, atau sifat tanah dasarnya yang memang kurang baik

Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik

Umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul tidak disebabkan oleh satu faktor

saja, tetapi merupakan gabungan penyebab yang saling kait mengait. Sebagai

contoh, retak pinggir, pada awalnya dapat diakibatkan oleh tidak baiknya sokongan

dari samping. Dengan terjadinya retak pinggir, memungkinkan air meresap masuk ke

lapis bawahnya yang melemahkan ikatan antara aspal dan agregat, hal ini dapat

menimbulkan lubang-lubang

disamping melemahkan daya dukung lapisan di

bawahnya.

Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu ditentukan :

-

Jenis kerusakan (distress type) dan penyebabnya

-

Tingkat kerusakan (distress severity)

|

|

8

-

Jumlah kerusakan (distress amount)

Sehingga dapat ditentukan jenis penanganan yang paling sesuai.

Menurut Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas :

a.

Retak (cracking)

b.

Distorsi (distortion)

c.

Cacat permukaan (disintegration)

d.

Pengausan (polished aggregate)

e.

Kegemukan (bleeding atau flushing)

f.

Penurunan pada bekas penanaman utilitas

a.

Retak (Cracking) dan Penanganannya

Retak yang terjadi pada lapisan permukaan jalan dapat dibedakan atas:

Retak halus atau retak garis (hair cracking), lebar celah lebih kecil atau sama

dengan 3 mm, penyebabnya adalah bahan perkerasan yang kurang baik, tanah

dasar atau bagian perkerasan di bawah lapis permukaan kurang stabil. Retak

halus dapat meresapkan air ke dalam lapis permukaan. Retak halus dapat

berkembang menjadi retak kulit buaya jika tidak ditangani sebagaimana

mestinya.

Retak kulit buaya (alligator crack), memiliki lebar celah lebih besar atau sama

dengan 3 mm. saling berangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil

yang menyerupai kulit buaya. Penyebabnya adalah bahan perkerasan yang

kurang baik, pelapukan permukaan, tanah dasar atau bagian perkerasan di

bawah lapis permukaan kurang stabil atau bahan lapis pondasi dalam keadaan

jenuh air (air tanah naik). Retak kulit buaya jika tidak diperbaiki dapat diresapi

|

|

9

air sehingga lama kelamaan terlpas butir-butirnya sehingga menyebabkan

lubang.

Retak pinggir (edge crack) yaitu retak memanjang jalan, dengan atau tanpa

cabang yang mengarah ke bahu dan terletak dekat bahu jalan. Penyebabnya

adalah tidak baiknya sokongan dari arah samping, drainase kurang baik, terjadi

penyusutan tanah, atau terjadinya settlement

di bawah daerah tersebut. Akar

tanaman tumbuh di tepi perkerasan dapat pula menjadi sebab terjadinya retak

pinggir. Di lokasi retak, air meresap yang dapat semakin merusak lapisan

permukaan.

Retak sambungan bahu dan perkerasan (edge joint crack) yaitu retak

memnajang yang umumnya terjadi pada sambungan bahu jalan dengan

perkerasan. Retak dapat disebabkan oleh kondisi drainase di bawah bahu jalan

lebih buruk dari pada di bawah perkerasan, terjadinya settlement di bahu jalan,

penyusutan material bahu atau perkerasan jalan, atau akibat lintasan truk atau

kendaraan berat di bahu jalan

Retak sambungan jalan (lane joint crack) yaitu retak memanjang yang terjadi

pada sambungan 2 jalur lalu lintas. Penyebabnya yaitu tidak baiknya ikatan

sambungan kedua jalur.

Retak sambungan pelebaran jalan (widening crack), adalah retak memanjang

yang terjadi pada sambungan antara perkerasan lama dengan perkerasan

pelebaran. Penyebabnya ialah perbedaan daya dukung di bawah bagian

perlebaran dan bagian jalan lama atau dapat juga disebabkan oleh ikatan

sambungan tidak baik

Retak refleksi (reflection crack) yaitu retak memanjang, melintang, diagonal,

atau membentuk kotak. Terjadi pada lapis tambahan (overlay) yang

|

|

10

menggambarkan pola retakan di bawanya. Retak refleksi dapat terjadi jika

retak pada perkerasaan lama tidak diperbaiki secara baik sebelum perkerasan

overlay dilakukan

Retak susut (shrinkage cracks) yaitu retak yang saling bersambungan

membentuk kotak-kotak besar dengan sudut tajam. Penyebabnya ialah

perubahan volume pada lapisan permukaan yang memakai aspal dengan

penetrasi rendah, atau perubahan volume pada lapisan pondasi dan tanah dasar

Retak selip (slippage cracks) yaitu retak yang bentuknya melengkung sepertu

bulan sabit. Penyebabnya ialah kurang baiknya ikatan antara lapisan

permukaan dan lapis di bawahnya. Kurang baiknya ikatan dapat disebabkan

oleh adanya debu, minyak, air, atau benda nonadhesif lainnya, atau akibat tidak

diberinya tack coat sebagai bahan pengikat di antara kedua lapisan.

Pada umumnya perbaikan kerusakan jenis retak dilakukan dengan mengisi

celah retak dengan campuran pasir dan aspal. Bila retak telah meluas dan kondisinya

cukup parah maka dilakukan pembongkaran lapisan yang retak tersebut untuk

kemudian diganti dengan lapisan yang lebih baik.

b.

Distorsi (Distortion) dan Penanganannya

Distorsi adalah perubahan bentuk yang dapat terjadi akibat lemahnya tanah

dasar, pemadatan yang kurang pada lapis pondasi, sehingga terjadinya tambahan

pemadatan akibat beban lalu lintas.

Distorsi (distortion) dapat dibedakan atas :

Alur (ruts), yang terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan.

Penyebabnya ialah lapis perkerasan yang kurang pada, dengan demikian terjadi

tambahan pemadatan akibat repetisi beban lalu lintas pada lintasan roda.

|

|

11

Perbaikan dapat dilakukan dengan memberi lapisan tambahan dari lapis

permukaan yang sesuai.

Keriting (corrugation), alur yang terjadi melintang jalan. Penyebabnya ialah

rendahnya stabilitas campuran yang dapat berasalh dari terlalu tingginya kadar

aspal, terlalu banyaknya mempergunakan agregat halus, agregat berbentuk

bulat dan berpermukaan licin, atau aspal yang dipergunakan mempunya

penetrasi yang tinggi. Keriting dapat juga terjadi jika lalu lintas dibuka sebelum

perkerasan mantap (untuk perkerasan yang menggunakan aspal cair).

Sungkur (shoving), deformasi plastis yang terjadi setempat, di tempat

kendaraan sering berhenti, kelandaian curam, dan tikangan tajam.

Amblas (grade depressions), terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Amblas

dapat terdeteksi dengan adanya air yang tergenang. Air tergenang ini dapat

meresap ke dalam lapisan perkerasan yang akhirnya menimbulkan lubang.

Penyebab amblas adalah beban kendaraan yang melebihi apa yang

direncanakan, pelaksanaan yang kurang baik, atau penurunan bagian

perkerasan dikarenakan tanah dasar mengalami settlement.

Jembul (upheavel) terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Hal ini terjadi

akibat adanya pengembangan tanah dasar pada tanah dasar ekspansif

Pada umumnya perbaikan kerusakan jenis distorsi dilakukan dengan cara

membongkar bagian yang rusak dan melapisnya kembali.

c.

Cacat permukaan (Disintegration)

Yang termasuk dalam cacat permukaan ini adalah :

Lubang (potholes) berbentuk serupa

mangkuk, memiliki ukuran bervariasi dari

kecil sampai besar yang mampu menampung dan meresapkan air ke dalam

lapis permukaan yang menyebabkan semakin parahnya kerusakan jalan.

|

|

12

Pelepasan butir (raveling), memiliki akibat yang sama dengan yang terjadi

pada jalan berlubang. Perbaikan dilakukan dengan memberikan lapisan

tambahan di atas lapisan yang mengalami pelepasan butir setelah lapisan

tersebut dibersihkan dan dikeringkan.

Pengelupasan lapisan permukaan (stripping), dapat disebabkan oleh kurangnya

ikatan antara lapis permukaan dan lapis di bawahnya, atau terlalu tipisnya

permukaan. Perbaikan dilakukan dengan cara diratakan kemudian dipadatkan

dengan lapisan baru.

d.

Pangausan (Polished Aggregate)

Pengausan menyebabklan permukaan jalan licin yang membahayakan

kendaraan. Penyebabnya adalah karena agregat berasal dari material yang tidak

tanah aus terhadap roda kendaraan, atau agregat yang dipergunakan berbentuk

bulat dan licin, tidak berbentuk cubical.

e.

Kegemukan (Bleeding or Flushing)

Penyebab kegemukan (bleeding) ialah pemakaian kada aspal yang tinggi pada

campuran aspal yang mengakibatkan permukaan jalan menjadi licin,

khususnya pada temperatur tinggi aspal menjadi lunak dan menimbulkan jejak

roda. Perbaikan dilakukan dengan mengangkat lapis aspal dan kemudian

memberi lapisan penutup atau menaburkan agregat panas yang kemudian

dipadatkan.

f.

Penurunan Pada Bekas Penanaman Utilitas (Utility Cut Depression)

Penurunan lapisan perkerasan ini terjadi akibat pemadatan yang tidak

memenuhi syarat setelah dilakukannya penanaman utilitas. Perbaikan

dilakukan dengan membongkar kembali dan mengganti dengan lapisan yang

sesuai.

|

|

13

2.2

Kualitas jalan yang ada maupun yang akan dibangun harus sesuai dengan

standard dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui tingkat kerataan permukaan

jalan dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan berbagai cara atau metoda

yang telah direkomendasikan oleh Bina Marga maupun AASHTO.

Sebelum merencanakan metoda

pemeliharaan yang akan dilakukan, perlu

dilakukan terlebih dahulu survey kondisi permukaan. Survey ini bertujuan untuk

mengevaluasi kinerja (pavement evaluation) perkerasan jalan yang diamati. Terdapat

dua jenis survey untuk mengetahui kondisi permukaan, yaitu :

1.

Survey secara visual

Survey secara visual atau visual inspection dilakukan dengan pengamatan mata

surveyor untuk mengukur kondisi permukaan jalan yang karenanya data yang

dikumpulkan menjadi sangat subjektif sehingga tingkat keakurasiannya rendah.

Survey secara visual meliputi :

Penilaian kondisi dari lapisan permukaan, apakah

masih baik, kritis, atau

rusak.

Penilaian kenyamanan kendaraan dengan menggunakan jenis kendaraan

tertentu. Penilaian dikelompokkan menjadi nyaman, kurang nyaman, tidak

nyaman.

Penilaian bobot kerusakan yang terjadi, baik kualitas maupun kuantitas.

Penilaian dilakukan terhadap retak (crack), lubang (pothole), alur (rutting),

pelepasan butir (raveling), pengelupasan lapis permukaan (stripping),

keriting (corrugation), amblas (depression), bleeding, sungkur (shoving),

dan jembul (upheaval).

|

|

14

2.

Survey dengan bantuan alat

Metode pengukuran kerataan permukaan jalan yang dikenal pada umumnya

antara lain metoda

NAASRRA

(SNI 03-34260-1994). Metoda

lain yang dapat

digunakan untuk pengukuran dan analisis kerataan perkerasan Rolling Straight

Edge, Slope Profilometer (AASHO Road Test).

CHLOE Profilometer, dan

Roughometer.

Alat ini dipasangkan pada sumbu belakang roda kendaraan

penguji. Prinsip dasar alat ini ialah mengukur jumlah gerakan vertikal sumbu

belakang pada kecepatan tertentu. Ukuran jumlah gerakan vertikal pada jarak

tertentu tersebut dinyatakan dalam indek kerataan permukaan (International

Roughness Index) dalam satuan meter per kilometer. Survey dengan bantuan

alat lainnya juga dapat dilakukan dengan teknologi laser beam

yang secara

otomatis

dapat memonitor jenis kerusakan jalan seperti retak (crack), alur

(rutting), lubang (pothole).

2.3

Kinerja perkerasan meliputi struktural (structural performance) maupun

fungsional (fungsional performance). Kinerja perkerasan secara struktural meliputi

keamanan atau kekuatan perkerasan, sedangkan kinerja perkerasan secara fungsional

dinyatakan dengan Indek Permukaan (IP) atau Present Serviceability Index (PSI) dan

Indeks Kondisi Jalan atau Road Condition Index (RCI).

2.3.1

Indeks Permukaan (IP) atau Present Serviceability Index

(PSI)

merupakan

konsep hubungan antara opini penilaian pengguna jalan dengan hasil pengukuran

ketidakrataan (roughness), kerusakan retak, tambalan, dan kedalaman alur. PSI

|

15

diformulasikan dari penilaian terhadap kelompok ruas perkerasan yang dinilai oleh

suatu grup penilai yang memberi nilai berdasarkan skala antara 0 sampai 5 yang

mengindikasikan nilai sangat jelek – sangat bagus.

Hal tersebut kemudian dikembangkan

pada AASHTO Road Test yang

mengkorelasikan penilaian secara subjektif dan penilaian objektif dengan

pengukuran ketidakrataan (roughness), kerusakan retak, tambalan, dan kedalaman

alur yang dinyatakan dalam bentuk persamaan.

5

,

0

10

)

(RD

38

,

1

)

(C

01

,

0

)

1

(

log

9

,

1

03

,

5

P

SV

PSI

………........….(2.1)

Dimana :

PSI

= Present Serviceability Index

SV

= Slope Variance

C

= Panjang retak

P

= Luas Tambalan

RD

= Kedalaman alur

Kemudian persamaan ini dikembangkan dengan variasi penggunaan alat

pengukur roughness sehingga konstanta persamaan regresi berubah, sehingga

persamaan dengan menggunakan alat Bump Integrator menjadi : (Yoder & Witczak,

1975)

5

,

0

)

(RD

26

,

0

)

(C

004

,

0

)

hom

(Roug

015

,

0

78

,

4

P

eter

PSI

……....(2.2)

Roughometer adalah besaran index berdasarkan alat Bump Integrator, dimana

kalibrasi Bump Integrator dengan IRI telah dilakukan pada saat program kerjasama

antara TRRL dengan Pusjatan Bandung sekitar tahun 1990 (Djoko Widajat, dkk,

1990). Persamaan IRI dengan alat Bump Integrator menjadi :

,

0

0027BI

,

0

IRI

……………………………............………..……......(2.3)

|

16

Keterangan :

IRI dalam m/km dan BI dalam mm/km

,

1

96IRI

,

525

BI

(mm/km) atau .……….......…….............………….…(2.4)

,

1

1568IRI

,

33

BI

(in/mile) ...………………………..............................(2.5)

Sehingga persamaan PSI untuk perkerasan lentur menjadi :

5

,

0

0593

,

1

)

(RD

26

,

0

)

(C

004

,

0

)

96IRI

,

525

(

015

,

0

78

,

4

P

PSI

…....…(2.6)

Menurut Al-Omari dan Darter (1992) nilai PSI disederhanakan sebagai fungsi

dari International Roughness Index (IRI), bahwa kerusakan retak, tambalan dan alur

dipandang sudah diwakili oleh IRI. Hubungan antara nilai PSI dan IRI sebagai

berikut:

26

,

0

(

5

IRI

e

PSI

.……………..............……..…………...…..…..………(2.7)

Dimana :

PSI

= Present serviceability Index atau Indeks Permukaan

IRI

= International Roughness Index

Nilai PSI bervariasi dari angka 0-5, masing-masing

angka menunjukan kinerja

fungsional perkerasan, sebagai berikut :

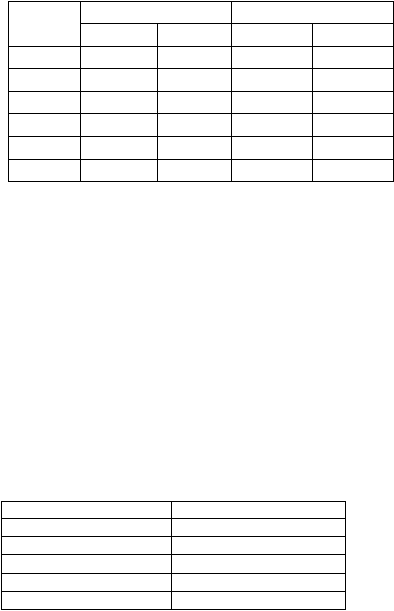

No

PSI

Kinerja Perkerasan

1

4-5

Sangat baik

2

3-4

Baik

3

2-3

Cukup

4

1-2

Kurang

5

0-1

Sangat kurang

Sumber : Sukirman, 1992

Pada saat perkerasan dibuka struktur perkerasan mempunyai nilai PSI besar

yang berarti nilai kerataan masih baik dan kerusakan belum terjadi. Besarnya nilai

PSI ini akan menurun seiring dengan terjadinya kerusakaan akibat beban kendaraan.

|

17

2.3.2

IRI merupakan parameter kekasaran yang dihitung dari jumlah kumulatif naik-

turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak atau panjang

permukaan yang diukur. IRI dinyatakan dalam satuan meter per kilometer (m/km).

Indikator kinerja fungsional jalan lainnya yaitu Road Condition Index (RCI).

Road Condition Index (RCI) adalah skala tingkat kenyamanan atau kinerja jalan

yang dapat diperoleh dengan alat roughometer maupun secara visual. Dari alat

roughometer

dapat diperoleh nilai International Roughness Index

(IRI), yang

kemudian dikonversi untuk mendapat nilai RCI. Korelasi antara RCI dengan IRI

diformulasikan baik dinyatakan dalam persamaan 2.8 maupun gambar 2.1

0501

,

0

(

10

220920

,

1

IRI

Exp

RCI

…...……..….......….............……...(2.8)

Sumber : Sukirman, 1992

Dari grafik maupun persamaan hubungan antara nilai IRI dengan RCI dapat

diketahui kondisi permukaan secara visual. Tabel 2.2 menjelaskan hubungan antara

nilai IRI dengan RCI berdasarkan kondisi permukaan jalan secara visual.

|

18

RCI

Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual

8

-

10

Sangat rata dan teratur

7

-

8

Sangat baik, umumnya rata

6

-

7

Baik

5

-

6

Cukup, sedikit sekali atau tidak ada lubang , tetapi

permukaan jalan tidak rata

4 - 5

Jelek, kadang-kadang ada lubang, permukaan jalan tidak

rata

3

-

4

Rusak, bergelombang, banyak lubang

2

-

3

Rusak berat, banyak lubang, dan seluruh daerah perkerasan

hancur

1

-

2

Tidak dapat dilalui, kecuali dengan Jeep

Sumber : Sukirman, 1992

2.4

Dalam perencanaan jalan baru atau lapis tambah membutuhkan beberapa

parameter dalam perencanaannya, parameter yang digunakan dalam metoda SNI

1973-1989-F sebenarnya hampir sama dengan yang digunakan pada metoda

AASHTO 1993 yang dimodifikasi sedikit sesuai dengan kondisi lingkungan dan

iklim di Indonesia.

Beberapa parameter perencanaan yang dibutuhkan pada metoda SNI 1732-

1989-F seperti beban lalu lintas, daya dukung tanah dasar, faktor regional,

pertumbuhan lalu lintas, faktor distribusi lajur, koefisien distribusi kendaraan, indeks

permukaan

dan koefisien kekuatan relatif. Sedangkan pada AASTHO 1993

parameter perencanaan yang dibutuhkan seperti beban lalu lintas, daya dukung tanah

dasar, pertumbuhan lalu lintas, faktor umur rencana, reliabilitas,

faktor distribusi

lajur, koefisien distribusi kendaraan, koefisien drainase, indeks permukaan

dan

koefisien kekuatan relatif.

|

|

19

2.4.1

Dengan mengetahui secara tepat tingkat kemampuan suatu jalan dalam

menerima suatu beban lalu lintas, maka tebal lapisan perkerasan jalan dapat

ditentukan dan umur rencana perkerasan tersebut akan sesuai dengan yang

direncanakan. Beban berulang atau repetition load merupakan beban yang diterima

struktur

perkerasan dari roda-roda kendaraan yang melintasi jalan raya secara

dinamis selama umur rencana. Besar beban yang diterima bergantung dari berat

kendaraan, konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan kendaraan serta

kecepatan dari kendaraan itu sendiri. Hal ini akan memberi suatu nilai kerusakan

pada perkerasan akibat muatan sumbu roda yang melintas setiap kali pada ruas jalan.

Berat kendaraan dibebankan ke perkerasan melalui kendaraan yang terletak

di ujung-ujung sumbu kendaraan. Masing-masing kendaraan mempunyai konfigurasi

sumbu yang berbeda-beda. Sumbu depan dapat merupakan sumbu tunggal roda,

sedangkan sumbu belakang dapat merupakan sumbu tunggal, ganda, maupun tripel.

Berat kendaraan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1.

Fungsi jalan

Kendaraan berat yang memakai jalan arteri umumnya memuat muatan yang

lebih berat dibandingkan dengan jalan pada medan datar.

2.

Keadaan medan

Jalan yang mendaki mengakibatkan truk tidak mungkin memuat beban yang

lebih berat jika dibandingkan dengan jalan pada medan datar.

3.

Aktivitas ekonomi di daerah yang bersangkutan

Jenis dan beban yang diangkut oleh kendaraan berat sangat tergantung dari

jenis kegiatan yang ada di daerah tersebut, truk di daerah industri

|

|

20

mengangkut beban yang berbeda jenis dan beratnya dengan di daerah

perkebunan.

4.

Perkembangan daerah

Beban yang diangkut kendaraan dapat berkembang sesuai dengan

perkembangan daerah di sekitar lokasi jalan.

Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh beban lalu lintas tidaklah sama

antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini mengharuskan suatu standar yang

bisa mewakili semua jenis kendaraan, sehingga semua beban yang diterima oleh

struktur perkerasan jalan dapat disamakan ke dalam beban standar. Beban standar ini

digunakan sebagai batasan maksimum yang diijinkan untuk suatu kendaraan.

Beban yang sering digunakan sebagai batasan maksimum yang diijinkan

untuk suatu kendaraan adalah beban gandar maksumum. Beban standar ini diambil

sebesar 18.000 pounds (8.16 ton) pada sumbu standar tunggal. Diambilnya angka ini

karena daya pengrusak yang ditimbulkan beban gandar terhadap struktur perkerasan

adalah bernilai satu.

2.4.2

Daya tahan konstruksi perkerasan tak lepas dari sifat tanah dasar karena

secara keseluruhan perkerasan jalan berada di atas tanah dasar. Tanah dasar yang

baik untuk konstruksi perkerasan jalan adalah tanah dasar yang berasal dari lokasi itu

sendiri atau di dekatnya, yang telah dipadatkan sampai dengan tingkat kepadatan

tertentu sehingga mempunyai daya dukung yang baik serta berkemampuan

mempertahankan perubahan volume selama masa pelayanan walaupun terhadap

perbedaan kondisi lingkungan dan jenis tanah setempat.

|

|

21

Sifat masing-masing jenis tanah tergantung dari tekstur, kepadatan, kadar air,

kondisi lingkungan. Tanah dengan tingkat kepadatan yang tinggi mengalami

perubahan volume yang kecil jika terjadi perubahan kadar air dan mempunyai daya

dukung yang lebih besar jika dibandingkan dengan tanah yang sejenis yang tingkat

kepadatannya lebih rendah.

Daya dukung tanah dasar (subgrade) pada perencanaan perkerasan lentur

dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio). CBR pertama kali

diperkenalkan oleh California Division Of Highways pada tahun 1928. Orang yang

banyak mempopulerkan metode ini adalah O.J.Porter. Harga CBR itu sendiri

dinyatakan dalam persen. Harga CBR tanah dasar yaitu nilai yang menyatakan

kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang

mempunyai nilai CBR 100% dalam memikul beban lalu lintas. Terdapat beberapa

parameter penunjuk daya dukung tanah dasar yang paling umum digunakan di

Indonesia. Harga CBR dapat dinyatakan atas harga CBR laboratorium dan harga

CBR lapangan. Hubungan antara daya dukung tanah dasar (DDT) dengan CBR

dapat menggunakan rumus :

= 4,3 log CBR + 1,7……............……………………..……...….(2.9)

Pada persamaan AASHTO menggunakan Modulus Resilien (MR

) sebagai

parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan. Korelasi CBR dengan

Modulus resilien (MR) adalah sebagai berikut :

2.4.3

Faktor regional berguna untuk memperhatikan kondisi jalan yang berbeda

antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. Faktor regional mencakup

|

22

permeabilitas tanah, kondisi drainase yang ada, kondisi persimpangan yang ramai,

pertimbangan teknis dari perenrcana seperti ketinggian muka air tanah, perbedaan

kecepatan akibat adanya hambatan-hambatan tertentu, bentuk

alinyemen (keadaan

medan) serta persentase kendaraan berat dan kendaraan yang berhenti, sedangkan

iklim mencakup curah hujan rata-rata pertahun. Kondisi lingkungan setempat sangat

mempengaruhi lapisan perkerasan jalan dan tanah dasar antara lain :

1.

Berpengaruh terhadap sifat teknis konstruksi perkerasan dan sifat komponen

material lapisan perkerasan.

2.

Pelapukan bahan material.

3.

Mempengaruhi penurunan tingkat kenyamanan dari perkerasan jalan.

Pengaruh perubahan musim, perbedaan temperatur kerusakan-kerusakan

akibat lelahnya bahan, sifat material yang digunakan dapat juga mempengaruhi umur

pelayanan jalan.

Rumus:

Kendaraan

Jumlah

Berat

Kendaraan

Jumlah

Berat

Kendaraan

Persentase

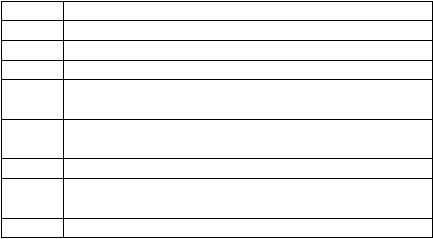

Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel dibawah ini:

Kelandaian I (<

6%)

Kelandaian II (6 -

10%)

Kelandaian III >

10%)

% kendaraan

berat

% kendaraan

berat

% kendaraan

berat

= 30%

> 30%

= 30%

> 30%

= 30%

> 30%

Iklim I <

900mm/th

0,5

1,0 - 1,5

1,0

1,5 - 2,0

1,5

2,0 - 2,5

Iklim I >

900mm/th

1,5

2,0 - 2,5

2,0

2,5 - 3,0

2,5

3,0 - 3,5

Catatan: Pada bagian tertetu jalan, seperti persimpangan, pemberhentian atau tikungan

tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah 0,5, Pada daerah raw, FR ditambah 1,0

Sumber : SNI 1732-1989-F

|

|

23

2.4.4

Yang dimaksud dengan pertumbuhan lalu lintas adalah pertambahan atau

perkembangan lalu lintas dari tahun ke tahun selama umur rencana. Faktor yang

mempengaruhi besarnya pertumbuhan lalu lintas adalah :

1.

Perkembangan daerah tersebut

2.

Bertambahnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

3.

Naiknya keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi.

Faktor pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen/tahun (%/thn).

2.4.5

Umur rencana adalah jumlah waktu dalam tahun dihitung sejak jalan tersebut

mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk

diberi lapis permukaan baru. Faktor umur rencana merupakan variable dalam umur

rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas yang dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

i

N

UR

1

1

………………..…..............…...........………………….(2.12)

Dimana :

N

=

faktor pertumbuhan lalu lintas yang sudah disesuaikan dengan

perkembangan lalu lintas.

UR

=

umur rencana

i

=

faktor pertumbuhan lalu lintas.

2.4.6

Reliabilitas adalah kemungkinan (probability) jenis kerusakan tertentu atau

kombinasi jenis kerusakan pada struktur perkerasan akan tetap lebih rendah dalam

|

24

rentang waktu yang diijinkan dalam umur rencana. Konsep reliabilitas merupakan

upaya untuk menyertakan derajat kepastian (degree of certainty) ke dalam proses

perencanaan untuk menjamin bermacam-macam alternatif

perencanaan akan

bertahan selama selang waktu yang direncanakan (umur rencana). Faktor

perencanaan reliabilitas memperhitungkan kemungkinan variasi perkiraan lalu lintas

dan karenanya memberikan tingkat reliabilitas (R) dimana seksi perkerasan akan

bertahan selama selang waktu yang direncanakan. Pada umumnya, dengan

meningkatnya volume lalu lintas dan kesukaran untuk mengalihkan lalu lintas, resiko

tidak memperlihatkan kinerja yang diharapkan harus ditekan. Hal ini dapat diatasi

dengan memilih tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Tabel 2.4

memperlihatkan

rekomendasi tingkat reliabilitas untuk bermacam-macam klasifikasi jalan. Perlu

dicatat bahwa tingkat reliabilitas yang tinggi menunjukkan jalan yang melayani lalu

lintas paling banyak, sedangkan tingkat yang paling rendah 50% menunjukkan jalan

lokal.

Rekomendasi Tingkat Reliability

Untuk Bermacam-macam Klasifikasi

Jalan

Klasifikasi Jalan

Rekomendasi Tingkat Reliabilitas

Perkotaan

Antar Kota

Bebas Hambatan

85-99,99

80-99,99

Arteri

80-99

75-95

Kolektor

80-95

75-95

Lokal

50-80

50-80

Sumber : AASHTO 1993

Reliabilitas kinerja perencanaan dikontrol dengan faktor reliabilitas (FR)

yang dikalikan dengan perkiraan lalu lintas (W

18

) selama umur rencana untuk

memperoleh prediksi kinerja (W

18

). Untuk tingkat reliabilitas (R) yang diberikan,

|

25

reliabilitas faktor merupakan fungsi dari deviasi standar keseluruhan (overall

standard deviation, So) yang memperhitungkan kemungkinan variasi perkiraan lalu

lintas dan perkiraan kinerja untuk W

18

yang diberikan. Dalam persamaan desain

perkerasan lentur, level of reliability (R) diakomodasi dengan parameter

penyimpangan normal standar (standard normal deviate, ZR). Tabel 2.5

memperlihatkan nilai ZR

untuk level of reliability tertentu. Penerapan konsep

reliabilitas harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini :

1.

Definisikan klasifikasi fungsional jalan dan tentukan apakah merupakan

jalan perkotaan atau jalan antar kota.

2.

Pilih tingkat reliabilitas dari rentang yang diberikan pada tabel 2.14

3.

Deviasi standar (So) harus dipilih yang mewakili kondisi setempat.

Rentang nilai So adalah 0,40 – 0,50

Nilai Penyimpangan Normal Standar (Standar Normal Deviate) Untuk

Tingkat Reliabilitas Tertentu

Reliabilitas, R (%)

Standar Normal Deviate, ZR

50

0,000

60

-253

70

-524

75

-674

80

-841

85

-1,037

90

-1,282

91

-1,340

92

-1,405

93

-1,476

94

-1,555

95

-1,645

96

-1,751

97

-1,881

98

-2,054

99

-2,327

99,9

-3,090

99,99

-3,750

Sumber : AASHTO 1993

|

26

2.4.7

Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya,

yang menampung lalu lintas terbesar (lajur dengan volume tertinggi). Umumnya

lajur rencana adalah salah satu lajur dari jalan raya dua lajur atau tepi dari jalan raya

yang berlajur banyak. Persentase kendaraan pada jalur rencana dapat juga diperoleh

dengan melakukan survey volume lalu lintas. Jika jalan tidak memiliki tanda batas

lajur, maka ditentukan dari lebar perkerasan menurut tabel 2.6

Lebar Perkerasan

Jumlah Lajur (n)

L < 4,50 m

1 jalur

4,50 m

= L < 8,00 m

2 jalur

8,00 m

= L < 11,25 m

3 jalur

11,25 m

= L < 15,00 m

4 jalur

15,00 m

= L < 18,75 m

5 jalur

18,75 m

= L < 22,00 m

6 jalur

Sumber : AASHTO 1993

L

)

Jumlah lajur per arah

% beban gandar standar dalam lajur rencana

1

100

2

80 – 100

3

60 – 80

4

50 – 75

Sumber : AASHTO 1993

2.4.8

Koefisien distribusi kendaraan

untuk kendaraan ringan dan berat yang lewat

pada jalur rencana ditentukan menurut tabel 2.8.

|

27

Jumlah

Jalur

Kendaraan Ringan

Kendaraan Berat

1 arah

2 arah

1 arah

2 arah

1 Jalur

1,00

1,00

1,00

1,00

2 Jalur

0,60

0,50

0,70

0,50

3 Jalur

0,40

0,40

0,50

0,475

4 Jalur

-

0,30

-

0,45

5 Jalur

-

0,25

-

0,425

6 Jalur

-

0,20

-

0,40

Sumber : SNI 1732-1989-F

2.4.9

Faktor

yang digunakan untuk memodifikasi koefisien kekuatan relatif

sebagai fungsi yang menyatakan seberapa baiknya struktur perkerasan dapat

mengatasi pengaruh negatif masuknya

air ke dalam struktur perkerasan. Tabel 2.9

memperlihatkan definisi umum mengenai kualitas drainase.

Kualitas Drainase

Air Hilang Dalam

Baik sekali

2 jam

Baik

1 hari

Sedang

1 minggu

Jelek

1 bulan

Jelek sekali

air tidak akan mengalir

Sumber : AASHTO 1993

Faktor untuk memodifikasi koefisien kekuatan relatif ini adalah koefisien

drainase (m) dan disertakan ke dalam persamaan Indeks Tebal Perkerasan (ITP)

bersama-sama dengan koefisien kekuatan relatif (a) dan ketebalan (D). Tabel 2.10

memperlihatkan nilai koefisien drainase (m) yang merupakan fungsi dari kualitas

drainase dan persen waktu selama setahun struktur perkerasan akan dipengaruhi oleh

kadar air yang mendekati jenuh.

|

28

Koefisien drainase (m) untuk memodifikasi koefisien kekuatan relatif

material untreated base dan subbase pada perkerasan lentur

Kualitas Drainase

Persen waktu struktur perkerasan dipengaruhi oleh kadar air

yang mendekati jenuh

< 1%

1 - 5%

5 - 25%

> 25%

Baik sekali

1,40 - 1,35

1,35 - 1,30

1,30 - 1,20

1,2

Baik

1,35 - 1,25

1,25 - 1,15

1,15 - 1,00

1

Sedang

1,25 - 1,15

1,15 - 1,05

1,00 - 0,80

0,8

Jelek

1,15 - 1,05

1,05 - 0,80

0,80 - 0,60

0,6

Jelek sekali

1,05 - 0,95

0,80 - 0,75

0,60 - 0,40

0,4

Sumber : AASHTO 1993

2.4.10

Indeks permukaan adalah suatu angka yang dipergunakan untuk menyatakan

nilai daripada kerataan/kehalusan serta kekokohan permukaan yang berkaitan

dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Dalam menentukan indeks

permukaan awal rencana (IPo) perlu diperhatikan jenis permukaan jalan

(kerataan/kehalusan serta kekokohan) pada awal umur rencana. Adapun beberapa

nilai IPo seperti tabel 2.11.

Jenis Lapis

Permukaan

IPo

Roughness (mm/km)

Laston

= 4

= 1000

3,9 - 3,5

> 1000

Lasbutag

3,9 - 3,5

= 2000

3,4 - 3,0

> 2000

HRA

3,9 - 3,5

= 2000

3,4 - 3,0

> 2000

Burda

3,9 - 3,5

< 2000

Burtu

3,4 - 3,0

< 2001

Lapen

3,4 - 3,0

= 3000

2,9 - 2,5

> 3000

Latasbum

2,9 - 2,5

-

Buras

2,9 - 2,5

-

Latasir

2,9 - 2,5

-

Jalan Tanah

= 2,4

-

Jalan Kerikil

= 2,4

-

Sumber : SNI 1732-1989-F

|

29

2.4.11

Dalam menentukan indeks permukaan akhir umur rencana perlu

dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas ekivalen

rencana (LER), berdasarkan tabel 2.12.

Lintas Ekivalen

Rencana

Klasifikasi Jalan

Lokal

Kolektor

Arteri

Tol

< 10

1 - 1,50

1,50

1,50 - 2

-

10 - 100

1,50

1,50 - 2

2

-

100 - 1000

1,50 - 2

2

2 - 2,50

-

>1000

-

2 - 2,5

2,50

2,50

2.4.12

Koefisien kekuatan relatif (a) diperoleh berdasarkan jenis lapisan perkerasan

yang digunakan. Pemilihan jenis lapisan perkerasan ditentukan dari :

1.

Material yang tersedia

2.

Dana awal yang tersedia

3.

Tenaga kerja dan peralatan yang tersedia

4.

Fungsi jalan

Besarnya koefisien kekuatan relatif ditentukan oleh tabel 2.13.

|

30

Koefisien

Kekuatan Relatif

Kekuatan Bahan

Jenis Bahan

a1

a

2

a3

MS

(kg)

KT

(Kg/cm²)

CBR

(%)

0,40

-

-

744

-

-

Laston

0,35

-

-

590

-

-

0,32

-

-

454

-

-

0,30

-

-

340

-

-

0,35

-

-

744

-

-

Lasbutag

0,31

-

-

590

-

-

0,28

-

-

454

-

-

0,26

-

-

340

-

-

0,30

-

-

340

-

-

HRA

0,26

-

-

340

-

-

Aspal Macadam

0,25

-

-

-

-

-

Lapen (mekanis)

0,20

-

-

-

-

-

Lapen (manual)

-

0,28

-

590

-

-

-

0,26

-

454

-

-

Laston Atas

-

0,24

-

340

-

-

-

0,23

-

-

-

-

Lapen (mekanis)

-

0,19

-

-

-

-

Lapen (manual)

-

0,15

-

-

22

-

Stabilisasi tanah dengan semen

-

0,13

-

-

18

-

-

0,15

-

-

22

-

Stabilisasi tanah dengan kapur

-

0,13

-

-

18

-

-

0,14

-

-

-

100

Batu pecah (kelas A)

-

0,13

-

-

-

80

Batu pecah (kelas B)

-

0,12

-

-

-

60

Batu pecah (kelas C)

-

-

0,13

-

-

70

Sirtu/pitrun (kelas A)

-

-

0,12

-

-

50

Sirtu/pitrun (kelas B)

-

-

0,11

-

-

30

Sirtu/pitrun (kelas C)

-

-

0,10

-

-

20

Tanah/lempung berpasir

Sumber : SNI 1732-1989-F

2.4.13

Survey volume lalu lintas yang dipakai untuk acuan oleh Direktorat Jenderal

Bina Marga mengkategorikan 12 kendaraan termasuk kendaraan tidak bermotor (non

motorized). Sebelumnya, survey pencacahan lalu lintas dengan cara manual

|

31

perhitungan lalu lintas tersebut mengkategorikan menjadi 8 kelas (Ditjen Bina

Marga Pd-T-19-2004). Tabel 2.14

membedakan beberapa kategori kendaraan

tersebut. Untuk perencanaan perkerasan jalan digunakan 12

klasifikasi kendaraan.

Untuk perencanaan geometrik digunakan hanya 5 kelas kendaraan (MKJI, 1997).

IRMS, BM

BM 1992

MKJI 1997

1

Sepeda motor, skuter,

kendaraan roda tiga

1

Sepeda motor, skuter,

kendaraan roda tiga

1

Sepeda motor (MC),

kendaraan bermotor

roda dua dan roda tiga

2

Sedan, jeep, station

wagon

2

Sedan, jeep, station

wagon

2

Kendaraan Ringan (LV)

: Mobil penumpang,

opelet, pickup, bis kecil,

truk kecil

3

Opelet, kombi, dan mini

bus

3

Opelet, kombi, dan

mini bus

4

Pikup, mikro truk, dan

mobil hantaran

4

Pikup, mikro truk, dan

mobil hantaran

5a

Bus kecil

5

Bus

3

Kendaraan Berat (LHV)

: bis, truk 2 As

5b

Bus besar

6a

Truk ringan 2 As

6

Truk 2 As

6b

Truk sedang 2 As

7a

Truk 3 As

7

Truk 3 As atau lebih

dan Gandengan

4

HGV : truk 3 As, dan

truk gandengan

7b

Truk gandeng

7c

Truk semi trailer

8

Kendaraan tidak

bermotor

8

Kendaraan tidak

bermotor

5

Kendaraan tidak

bermotor (UM)

Sumber : International Road Management System, Bina Marga, Manual Kapasitas Jalan Indonesia

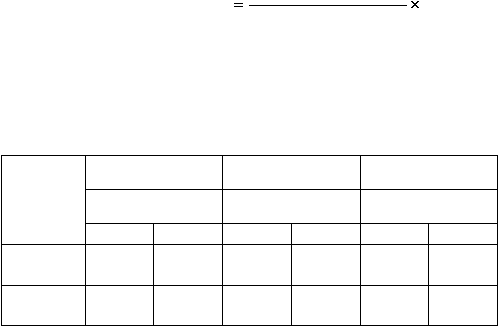

No.

Parameter

SNI

AASHTO

1

Lintas Harian Rata-rata

2

Pertumbuhan Lalu Lintas

3

Koefisien Distribusi Kendaraan

4

Beban Lalu Lintas

5

Daya Dukung Tanah Dasar

6

Faktor Regional

7

Reliabilitas

8

Indeks Permukaan

9

Koefisien Kekuatan Relatif

Sumber : Hasil Analisis

|

32

2.5

Penetuan tebal perkerasan lentur jalan didasarkan pada buku Petunjuk

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Metode Analisa Komponen SNI

1732-1989-F.

Data lalu lintas harian rata-rata dapat diperoleh dengan cara:

tertinggi

kendaraan

Jumlah

LHR

………...........…................……….…(2.13)

Dimana:

k = 0,09

a.

Lintas harian rata-rata awal

Rumus:

Volume

i)

(1

LHR

n

rencana

umur

awal

…….............................…...(2.14)

Dimana:

i = Angka pertumbuhan lalu lintas pada masa pelaksanaan

n = Masa pelaksanaan

b.

Lintas harian rata-rata akhir

Rumus:

Volume

i)

(1

LHR

n

rencana

umur

akhir

..............……(2.15)

Dimana:

i = Angka pertumbuhan lalu lintas pada masa operasional

n = Masa operasional jalan

c.

Koefisien distribusi untuk masing-masing kendaraan

Berdasarkan Daftar II SNI-1732-1989-F tentang “TATA CARA

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA

DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”, nilai koefisien masing-

masing kendaraan dapat dilihat dari tabel 2.8

|

33

d.

Angka ekivalen masing-masing kendaraan

Berdasarkan Daftar III SNI-1732-1989-F tentang “TATA CARA

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA

DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”, nilai ekivalen masing-

masing kendaraan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Beban Sumbu

Angka Ekivalen

Kg

Lb

Sumbu

Tunggal

Sumbu

Ganda

1000

2205

0,0002

-

2000

4409

0,0036

0,0003

3000

6614

0,0183

0,0016

4000

8818

0,0577

0,0050

5000

11023

0,1410

0,0121

6000

13228

0,2933

0,0251

7000

15432

0,5415

0,0466

8000

17637

0,9328

0,0794

8160

18000

1,0000

0,0860

9000

19841

1,4798

0,1273

10000

22046

2,2555

0,1940

11000

24251

3,3022

0,2840

12000

26455

4,6770

0,4022

13000

28660

6,4419

0,5540

14000

39864

8,6447

0,7452

15000

33069

11,4184

0,9820

16000

35276

14,7815

12,712

Sumber : SNI 1732-1989-F

e.

Lintas ekivalen permulaan (LEP)

Rumus:

E

c

LHR

(

LEP

rencana

umur

awal

...............……........…….……(2.16)

Dimana:

c = Koefisien distribusi masing-masing kendaraan

E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan

f.

Lintas ekivalen akhir (LEA)

Rumus:

E

c

LHR

(

LEA

rencana

umur

akhir

….........…...................……...(2.17)

|

34

Dimana:

c = Koefisien distribusi masing-masing kendaraan

E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan

g.

Lintas ekivalen tengah (LET)

2

LEA

LEP

LET

…..................................................................…....….(2.18)

h.

Faktor penyesuaian

10

UR

FP

…...………............................………………..…...…..……...(2.19)

Dimana:

UR = Umur Rencana/masa operasional jalan

i.

Lintas ekivalen rencana (LER)

FP

LET

LER

….……........…...............................................………(2.20)

j.

Analisa daya dukung tanah

Untuk menentukan nilai daya dukung tanah dasar, digunakan persamaan 2.9

pada subbab 2.3.2 berdasarkan SNI-1732-1989-F tentang “TATA CARA

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA

DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”.

k.

Analisa tebal perkerasan lentur

Faktor regional

Rumus:

Kendaraan

Jumlah

Berat

Kendaraan

Jumlah

Berat

Kendaraan

Persentase

............................................................................................................(2.21)

Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel dibawah ini:

|

35

Kelandaian I (<

6%)

Kelandaian II (6 -

10%)

Kelandaian III (>

10%)

% kendaraan

berat

% kendaraan

berat

% kendaraan

berat

= 30%

> 30%

= 30%

> 30%

= 30%

> 30%

Iklim I <

900mm/th

0,5

1,0 -

1,5

1,0

1,5 - 2,0

1,5

2,0 - 2,5

Iklim I >

900mm/th

1,5

2,0 -

2,5

2,0

2,5 - 3,0

2,5

3,0 - 3,5

Catatan:

Pada bagian tertetu jalan, seperti persimpangan, pemberhentian atau

tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah 0,5, Pada daerah rawa, FR ditambah 1,0

Sumber : SNI 1732-1989-F

Indeks permukaan

Dalam menentukan indeks permukaan awal umur rencana (IPo) perlu

diperhatikan jenis lapis permukaan jalan (kerataan/kehalusan serta

kekokohan) pada awal umur rencana. Besarnya nilai indeks permukaan

pada awal umur rencana dapat dilihat pada tabel 2.11.

Indeks permukaan akhir

Untuk menentukan indeks permukaan pada akhir umur rencana, perlu

dipertimbangkan faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas

ekivalen rencana (LER). Adapun kisaran nilai indeks tersebut dapat

dilihat pada tabel 2.12.

Indeks tebal perkerasan

Adalah suatu angka yang berhubungan dengan penentuan tebal

perkerasan. Penentuan nilai indeks tebal perkerasan dapat dihitung

dengan menggunakan pesamaan berikut ini :

|

36

0

,

3

(DDT

372

,

0

1

54

,

2

1094

4

,

0

5

,

1

2

,

4

2

,

0

1

54

,

2

36

,

9

3650

10

19

,

5

10

10

10

FR

Log

ITP

PSI

Log

ITP

Log

LER

Log

………………..............……………………………………....…......(2.22)

Dimana :

LER

= Lintas Ekivalen Rencana

3650

= Jumlah hari dalam 10 tahun

ITP

= Indeks Tebal Perkerasan

DDT

= Daya Dukung Tanah Dasar

?PSI

= Perbedaan Serviceability Index di awal dan akhir umur

rencana

FR

= Faktor Regional

Koefisien kekuatan relatif

Koefisien kekuatan relatif (a) masing-masing bahan dan kegunaannya

sebagai lapis permukaan, lapis pondasi atas dan lapis pondasi bawah

ditentukan secara korelasi sesuai nilai Marshall Test (untuk bahan dengan

aspal), kuat tekan (untuk bahan yang diperkuat dengan semen atau kapur)

atau CBR (untuk bahan lapis pondasi bawah). Jika alat Marshall Test

tidak tersedia, bahan beraspal bias diukur dengan cara lain seperti Hveem

Test, Hubbard Field, dan Smith Triaxial. Besarnya keofisien kekuatan

relatif dapat dilihat pada tabel 2.13.

Susunan lapisan perkerasan

Dalam menentukan tebal lapisan perkerasan, dipergunakan persamaan

ini:

|

37

Rumus:

3

2

2

1

1

D

a

D

a

D

a

ITP

.............….................……..….……..(2.23)

Dimana:

ITP

= Indeks Tebal Perkerasan

a1

=

koefisien kekuatan relatif lapis permukaan

a2

= koefisien kekuatan relatif lapis pondasi atas

a3

=

koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bawah

D1

= tebal lapis permukaan

D2

= tebal lapis pondasi atas

D3

= tebal lapis pondasi bawah

Berikut adalah batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan:

1.

Lapis permukaan

ITP

Tebal

Minimum

(cm)

Bahan

< 3,00

5

Lapis pelindung : (Buras / Burtu / Burda)

3,00 - 6,70

5

Lapen / Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston

6,71 - 7,49

7,5

Lapen / Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston

7,50 - 9,99

7,75

Lasbutag, Laston

= 10,00

10

Laston

Sumber : SNI 1732-1989-F

|

38

2.

Lapis pondasi

ITP

Tebal

Minimum

(cm)

Bahan

< 3,00

15

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur

3,00 - 7,49

20*

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur

10

Laston Atas

7,50 - 9,99

20

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur, pondasi macadam

15

Laston Atas

10 - 12,14

20

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur, pondasi macadam, Lapen, Laston

Atas

= 12,25

25

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur, pondasi macadam, Lapen, Laston

Atas

*) Batas 20 cm tersebut dapat diturunkan menjadi 15 cm bila untuk pondasi bawah

digunakan material butir kasar

Sumber : SNI 1732-1989-F

3.

Lapis pondasi bawah

Untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum adalah

10 cm.

2.5.1

Diberikan pada jalan yang telah/menjelang habis masa pelayanannya dimana

kondisi permukaan jalan telah mencapai indeks permukaan akhir (IP) yang

diharapkan.

Adapun maksud dan tujuan overlay :

1.

Mengembalikan (meningkatkan) kemampuan/kekuatan struktural.

2.

Kualitas permukaan

-

Kemampuan menahan gesekan roda (skin resistance)

-

Tingkat kekedapan terhadap air

-

Tingkat kecepatannya mengalirkan air

|

39

-

Tingkat keamanan dan kenyamanan

a.

Perancangan Tebal Pelapisan Tambahan

Prosedur perencanaan tebal overlay

menggunakan metode analisa

komponen

Langkah-langkah perencanaannya :

-

Perlu dilakukan survey penilaian terhadap kondisi perkerasan

jalan

lama (existing pavement), yang meliputi lapis permukaan, lapis

pondasi atas, dan lapis pondasi bawah.

-

Tentukan LHR pada awal dan akhir umur rencana

-

Hitung LEP, LEA, LET, dan LER

-

Tentukan nilai ITPR

dengan menggunakan persamaaan 2.22

-

Tentukan nilai ITP

sisa

dari jalan yang akan diberi lapis tambah dengan

menggunakan persamaan 2.24

i

i

sisa

D

a

K

ITP

...............................................................(2.24)

Keterangan :

K

= kondisi Lapisan

a

= koefisien kekuatan relatif

D

= tebal lapisan

i

= nomor yang menunjukkan lapisan

-

Tetapkan tebal lapisan tambahan (D

ol

)

R

ITP

ITP

ITP

……………..……..............................…...(2.25)

Keterangan :

ITP

= selisih dari ITPR dan ITP

sisa

ITPR

= ITP diperlukan sampai akhir umur rencana

ITP

sisa

= ITP yang ada

|

40

ol

a

D

ITP

…………………..........................…….....……(2.26)

Keterangan :

D

ol

= tebal lapisan tambahan

a

ol

= koefisien kekuatan relatif lapisan tambah

2.6

Metode ASSHTO 1993 merupakan salah satu metode perencanaan untuk

tebal perkerasan jalan yang sering digunakan. Metode ini telah dipakai secara umum

diseluruh dunia untuk perencanaan serta diadopsi sebagai standar perencanaan di

berbagai negara. Metode ASSHTO 1993 pada dasarnya adalah metode perencanaan

yang didasarkan pada metode empiris dengan menggunakan beberapa parameter

yang dibutuhkan dalam perencanaan diantaranya :

a.

Structural Number (SN)

b.

Lalu Lintas

c.

Reliability

d.

Faktor Lingkungan

e.

Serviceability

a.

Structural Number (SN)

Structural Number (SN) merupakan fungsi dari ketebalan lapisan dan

koefisien relatif lapisan (layer coefficients). Persamaan untuk Structural

Number adalah sebagai berikut :

3

3

2

2

2

1

1

m

D

a

m

D

a

D

a

SN

……..............………..…....……………..(2.27)

Dimana :

SN

= nilai Structural Number

a1, a2, a3

= koefisien relatif masing-masing lapisan

D1, D2, D

3

= tebal masing-masing lapisan perkerasan

|

|

41

m2, m3

= koefisien drainase pondasi dan pondasi bawah

b.

Lalu Lintas

Prosedur perencanaan untuk parameter lalu lintas didasarkan pada kumulatif

beban gandar standar ekivalen (Cumulative Equivalent Standart Axel, CESA).

Perhitungan untuk CESA ini didasarkan pada konversi lalu lintas yang lewat

terhadap beban gandar standar 8,16 ton

dan mempertimbangkan umur

rencana, volume lalu lintas, faktor distribusi lajur, serta faktor bangkitan lalu

lintas (growth factor).

c.

Reliability

Dalam proses perencanaan perkerasan terdapat beberapa ketidaktentuan

(uncertainties). Konsep reabilitas merupakan upaya untuk menyertakan

derajat kepastian (degree of certainty) ke dalam proses perencanaan untuk

menjamin bermacam-macam alternative perencanaan akan bertahan selama

selang waktu yang direncanakan (umur rencana). Tingkat reliability ini yang

digunakan tergantung pada volume lalu lintas, maupun klasifikasi jalan yang

direncanakan. Secara garis besar pengaplikasian konsep reliability

adalah

sebagai berikut :

a.

Penentuan klasifikasi ruas jalan yang akan direncanakan menjadi hal

pertama yang harus dilakukan. Klasifikasi ini mencakup apakah jalan

tersebut adalah jalan dalam kota (urban) atau jalan antar kota (rural).

b.

Menetukan tingkat reliability

yang dibutuhkan dengan menggunakan

tabel yang ada pada metode perencanaan AASHTO 1993. Semakin tinggi

tingkat reliability yang dipilih, maka semakin tebal lapisan perkerasan

yang dibutuhkan.

|

|

42

c.

Satu nilai standar deviasi (So)

harus dipilih. Nilai ini mewakili dari

kondisi-kondisi lokal yang ada. Nilai tipikal untuk perkerasan lentur

adalah 0,40 - 0,50.

d.

Faktor Lingkungan

Diantara faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah cuaca atau iklim dan

kembang susut tanah dasar. Sedangkan pengaruh jangka panjang akibat

temperature dan kelembaban pada penurunan serviceability

belum

dipertimbangkan.

e.

Serviceability

Serviceability merupakan

tingkat pelayanan yang diberikan oleh sistem

perkerasan yang kemudian dirasakan oleh pengguna jalan. Nilai

serviceability ini diberikan dalam beberapa tingkatan antara lain :

a.

Untuk perkerasan yang baru dibuka (open traffic), nilai serviceability ini

diberikan sebesar 4,0 –

4,2. Nilai ini dalam terminologi perkerasan

diberikan sebagai nilai initial serviceability (Po).

b.

Untuk perkerasan yang harus dilakukan perbaikan pelayanannya, nilai

serviceability

ini diberikan sebesar 2,0. Nilai ini dalam terminologi

perkerasan diberikan sebagai nilai terminal serviceability (Pt).

c.

Untuk perkerasan yang sudah rusak dan tidak bisa dilewati, maka nilai

serviceability ini akan diberikan sebesar 1,5. Nilai ini diberikan dalam

terminologi failure serviceability (Pf).

2.6.1

Dari hasil percobaan jalan AASHO untuk berbagai macam variasi kondisi

dan jenis perkerasan, maka disusunlah metode perencanaan AASHO yang kemudian

|

43

berubah menjadi AASHTO. Dasar perencanaan metode AASHTO 1972, AASHTO

1986, hingga yang terbaru yaitu AASHTO 1993, adalah persamaan berikut ini :

,

8

log

32

,

2

1

1094

40

,

0

5

,

1

2

,

4

log

20

,

0

)

1

(SN

log

36

,

9

log

10

10

10

18

10

19

,

5

Mr

SN

PSI

So

Z

W

R

..…………………………………..........................…………………....…......…(2.28)

Dimana :

W

18

= kumulatif beban gandar standar

ZR

= Standar Normal Deviate

So

= Combined Standard Error dari prediksi lalu lintas dan kinerja

SN

= Structural Number

?PSI

= Perbedaan Serviceability Index di awal dan akhir umur rencana

Mr

= Modulus Resilien (psi)

2.6.2

Langkah-langkah perencanaan dengan metode AASHTO 1993 yaitu sebagai

berikut :

a.

Menentukan lalu lintas rencana yang akan diakomodasi di dalam

perencanaan tebal perkerasan. Lalu lintas rencana ini jumlahnya tergantung

dari komposisi lalu lintas, volume lalu lintas yang lewat, beban aktual yang

lewat, serta faktor bangkitan lalu lintas serta jumlah lajur yang direncanakan.

Semua parameter tersebut akan dikonversikan menjadi kumulatif beban

gandar standar ekivalen atau Cumulative Equivalent Standart Axle (CESA).

b.

Menghitung CBR tanah dasar yang mewakili ruas jalan tersebut.

Pengambilan data CBR biasanya dilakukan setiap jarak 100 meter. Dari nilai

|

|

44

CBR representative tersebut kemudian diprediksi modulus elastisitas

(resilien) tanah dasar dengan persamaan berikut :

Dimana :

CBR

= nilai CBR representative (%)

Mr

= Modulus resilien tanah dasar (psi)

c.

Menentukan

besaran-besaran fungsional dari sistem perkerasan jalan yang

ada seperti Initial Present Serviceability Index (Po), Terminal Serviceability

Index (Pt), Failure Serviceability Index (Pf). Masing-masing besaran ini

nilainya tergantung dari klasifikasi jalan yang akan direncanakan.

d.

Menentukan reliability dan standard normal deviate. Keduanya ditentukan

berdasarkan beberapa asumsi antara lain tipe perkerasan dan klasifikasi jalan.

e.

Menggunakan data lalu lintas, modulus elastisitas tanah dasar serta besaran-

besaran fungsional Po, Pt, dan Pf serta reliability dan standar deviate untuk

mendapatkan nilai Structural Number

yang dibutuhkan untuk

mengakomodasi lalu lintas rencana. Selain menggunakan rumus AASHTO

tersebut dapat juga digunakan grafik-grafik AASHTO.

f.

Menentukan bahan pembentuk lapisan perkerasan. Masing-masing bahan

pembentuk memiliki koefisien lapisan berbeda.

g.

Menggunakan koefisien masing-masing lapisan

tersebut untuk mendapatkan

tebal masing-masing lapisan perkerasan dengan persamaan 2.15.

|

45

Lalu Lintas

Tebal Minimum (cm)

Aspal Beton

Pondasi Atas

Kurang dari 50.000

1,0 (atau perbaikan permukaan)

4

50.001-150.000

2,0

4

150.001-500.000

2,5

4

500.001-2.000.000

3,0

6

2.000.001-7.000.000

3,5

6

7.000.001

4,0

6

Sumber : AASHTO 1993

2.6.3

Perencanaan tebal lapis tambah dengan menggunakan metode AASHTO.

Adapun langkah perhitungannya, antara lain :

1.

Tentukan Structural Number Original (SN

o

)

Structural Number Original (SN

o

) dihitung berdasarkan kekuatan relatif

bahan, tebal

lapis perkerasan yang terpasang dengan

menggunakan

persamaan 2.26.

2.

Tentukan Structural Number Effektif (SN

eff

)

a.

Analisa Lalu lintas

-

Hitung Kumulatif ESAL pada saat ini atau Past Cumulative 18-kip ESAL in

Design Lane (N

p

)

D

P

D

D

E

LHR

N

…........................................……......…..…(2.30)

Dimana :

LHR

= Lintas Harian Rata-rata

E

= Ekivalen Faktor

D

D

= Faktor Distribusi Arah

D

L

= Faktor Distribusi Lajur

-

Hitung Kumulatif ESAL pada akhir umur rencana atau Future Cumulative

18-kip ESAL in Design Lane over the Design Period (N

f

)

|

46

D

D

E

LHR

N

L

D

f

……………...........................…......(2.31)

Dimana : TGF = Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas

b.

Hitung Umur Sisa

Untuk menentukan umur sisa terlebih dahulu hitung jumlah lalu lintas aktual

(N

p

) dan jumlah lalu lintas pada akhir umur rencana (N

1.5

) dimana kedua

jumlah lalu lintas ini dinyatakan dalam 18-Kips ESAL. Nilai umur sisa

dinyatakan dalam persentase dari jumlah lalu lintas pada saat terjadi

kerusakan. Persamaan yang digunakan untuk menghitung umur sisa atau

Remaining Life sebagai berikut :

.

1

1

100

N

N

RL

P

……………..……………..........................…..…(2.32)

Dimana :

RL

= Remaining Life atau Umur Sisa (%)

N

p

= jumlah lalu lintas aktual

N

1.5

= jumlah lalu lintas akhir umur rencana

Untuk jalan arteri nilai N

1.5

digunakan N

2.5

dimana IPt = 2.5

adalah perkerasan pada kondisi kritis.

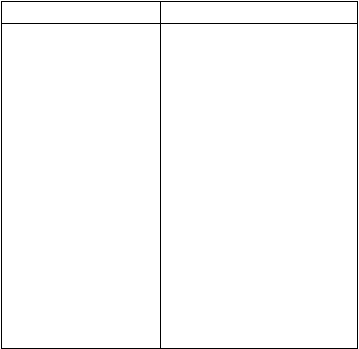

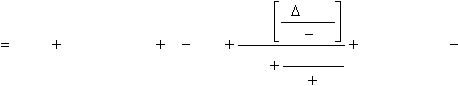

Setelah menentukan umur sisa, maka dengan menggunakan gambar 2.2 untuk

mendapatkan nilai faktor kondisi (CF), sehingga dapat menentukan kapasitas

struktur yang ada saat ini dengan persamaan :

eff

= CF × SN

O

……………………........................…..……….......…(2.33)

Dimana :

SN

eff

= Kapasitas Struktur pada saat ini

CF

= Faktor Kondisi (CF min = 0,5)

SN

O

= Kapasitas Struktur awal rencana

|

47

Sumber AASHTO 1993

3.

Tentukan Structural Number in Future (SN

f

)

Untuk menentukan struktural number in future

dapat di tentukan dengan

menggunakan nomogram dan grafik atau dengan menggunakan persamaan

2.26 dengan trial and error hingga didapat nilai W

18

sama dengan nilai future

design ESALs (N

f

)

4.

Perencanaan Tebal Overlay

Perhitungan tebal lapis tambah dengan menggunakan persamaan :

eff

f

ol

ol

a

SN

SN

a

SN

Dol

………………..…....................…...…......(2.34)

Dimana :

D

ol

= Tebal Overlay rencana

SN

ol

= Structural Number Overlay yang disyaratkan

SN

f

= Structural Number in Future

SN

eff

= Structural Number Effective

a

ol

= Koefisien Material Untuk Overlay

|

|

48

2.7

Definisi biaya menurut Standar Akutansi Keuangan (1999:12) adalah

penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akutansi dalam bentuk arus keluar

atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan

ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

The Commite on Cost Concepts and Standards of The American Accounting

Association memberikan definisi Cost sebagai berikut : “Cost is foregoing measured

in monetary terms incurred or potentially to be incurred to achive o specific

objective”, yang berarti biaya merupakan pengeluaran-pengeluaran yang diukur

secara terus menerus dalam uang atau yang potensial harus dikeluarkan untuk

mencapai suatu tujuan.

Jadi, menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya

merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu

manfaat yaitu peningkatan laba.

2.8

a.

Nama

: Ferdian, T., Prasasya, A., Subagio, B. S., Hendarto, S.

Tahun

: 2008

Judul

:Analisis Struktur Perkerasan Lentur Menggunakan Program

Everseries dan

Metoda AASHTO 1993

Studi Kasus : Jalan Tol

Jakarta-Cikampek

Tujuan Penelitian : untuk menganalisa struktur perkerasan jalan tol Jakarta-

Cikampek.

|

|

49

Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya menyebutkan

dengan

membandingkan Kumulatif ESAL Rencana dan Aktual selama periode 1998-

2008, terdapat suatu perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya.

Nilai Kumulatif ESAL Aktual lebih besar dibandingkan Kumulatif ESAL

rencana. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi faktor pertumbuhan 7,5% tidak

sesuai dengan tingkat pertumbuhan aktual yang terjadi. Dalam hal ini nilai

Kumulatif ESAL Aktual lebih dapat menggambarkan kondisi struktur

perkerasan akibat beban kendaraan , sehingga nilai Kumulatif ESAL Aktual

dianggap yang lebih menentukan dalam perencanaan tebal overlay

dibandingkan Kumulatif ESAL Rencana.

b.

Nama

: Wahid Ahmad

Tahun

: 2009

Judul

:

Perencanaan Pelapisan Tambah Pada Perkerasan Kaku Berdasarkan

Metoda Bina Marga dan AASHTO (Study Literatur)

Tujuan Penelitian : Membahas Pelapisan Tambah

Pada Perkerasan Kaku

Dengan Menggunakan Metoda Bina Marga 2002

dan AASHTO 1993,

Menghitung Tebal Lapis Tambah Dengan Pemisah dan Tebal Lapis Tambah

Langsung Dengan Menggunakan Metoda Bina Marga

dan AASHTO 1993

dan Membandingkan Hasil Yang Diperoleh Dari Kedua Metoda Tersebut.

Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya menyebutkan tebal lapis tambah

yang diperoleh dengan menggunakan metoda Bina Marga 2002 untuk desain

overlay

pada pelapisan tambah langsung lebih besar jika dibandingkan

dengan menggunakan metoda AASHTO 1993, sedangkan tebal lapis tambah

yang diperoleh dengan menggunakan metoda Bina Marga 2002 untuk desain

|

|

50

overlay pada pelapisan tambah dengan pemisah lebih kecil jika dibandingkan

dengan menggunakan metoda AASHTO 1993.

c.

Nama

: Makmur Sairung

Tahun

: 2011

Judul

:

Penerapan Metode AASHTO Pada Perencanaan Perkerasan Jalan

Poros Maros-Pangkep

Tujuan Penelitian : Untuk Membandingkan Tebal Perkerasan dengan

Menggunakan Metode Bina Marga.

Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya menyebutkan Perhitungan

dengan metode AASHTO menghasilkan nilai lapisan pondasi bawah = 20

cm, sedangkan metode Bina Marga menghasilkan hasil pondasi bawah = 27

cm.

d.

Nama

: Care, F.R.A.M., Subagio, B.S., Rahman, H., Kusumawati, A

Tahun

: 2012

Judul

:

Evaluasi Kondisi Struktural Perkerasan Lentur Menggunakan

Metoda AASHTO 1993 Studi Kasus : Ciasem-Pamanukan (Pantura)

Tujuan Penelitian : Mengevaluasi kinerja struktural perkerasan lentur

menggunakan metode non-destructive

lewat evaluasi struktural dengan alat

FWD menggunakan metoda AASHTO 1993.

Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya menyebutkan pada jalur cepat

untuk kedua arah ketebalan overlay rata-rata yang dibutuhkan cukup besar

yaitu ± 21 cm dimana hal ini disebabkan oleh nilai SN

f

yang besar

yang

dibutuhkan pada tahun 2014

akibat nilai kumulatif ESAL yang tinggi

|

|

51

sehingga pada ruas ini kemungkinan diperlukan suatu penanganan khusus,

sedangkan pada jalur lambat ketebalan overlay rata-rata

yang dibutuhkan

tidak terlalu besar yaitu ± 11 cm dimana hal ini disebabkan oleh nilai SN

f

yang lebih kecil

yang dibutuhkan pada tahun 2014 akibat nilai kumulatif

ESAL yang lebih rendah.

e.

Nama

: Andika, R.P., Subagio, B.S., Hariadi, E.S., Sulaksono, S.W.

Tahun

: 2012

Judul

: Analisis Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur Menggunakan

Metode AASHTO 1993 dan Program ELMOD 6

Tujuan Penelitian : Melakukan kajian perbandingan tebal lapis tambah

(overlay)

perkerasan lentur dengan metode AASHTO 1993 dan Program ELMOD 6.

Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya menyebutkan tebal lapis tambah

hasil analisis dari metode AASHTO 1993 adalah hampir sama dengan tebal

lapis tambah hasil perhitungan dari Program ELMOD 6 untuk asumsi

struktur 5 lapis. Hal ini menunjukkan tingkat ketelitian perhitungan yang

sejalan dengan meningkatnya jumlah lapisan.

|

52

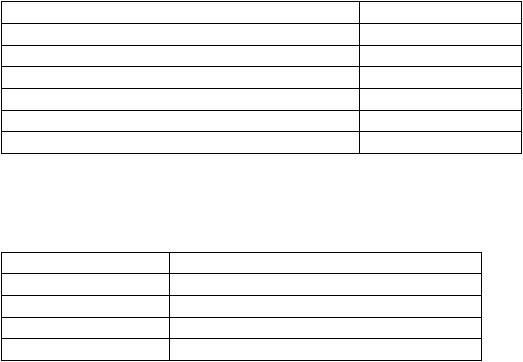

2.8.1

No.

Deskripsi Penelitian

Penelitian

a

b

c

d

e

Penelitian ini

1

Metoda

a

AASHTO 1993

b

SNI 1732-1989-F

c

Bina Marga

2

Program

a

ELMOD 6

b

Everseries

3

Analisis

a

Volume Lalu Lintas

b

Faktor Truk

c

Kumulatif ESAL

d

Lintas Ekivalen Rencana

e

Faktor Regional

f

Umur Sisa

g

Tebal Lapis Tambah

h

Biaya

4

Studi Parameter

Sumber :

a. Ferdian, T. Dkk, b. Wahid Ahmad, c. Makmur Sairung, d. Care, F.R.A.M. Dkk,

e. Andika, R.P. Dkk

|