|

8

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

2.1.1 Pengertian Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

Menurut Mcleod

(2001, p88), analisa sistem adalah penelitian suatu sistem

yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui.

Sedangkan menurut Jeffrey L. Whitten, et al

(2004, p165-166), analisa sistem

adalah teknik pemecahan masalah dengan cara memecahkan sistem ke dalam

komponen-komponen dengan tujuan mempelajari komponen tersebut bekerja dan

berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan mereka. Perancangan sistem merupakan

pelengkap dari analisa

sistem ke dalam suatu sistem yang utuh dengan tujuan

mendapatkan sistem yang lebih baik.

Ada enam tahap analisis sistem:

1.

Mengumumkan penelitian sistem.

Ketika perusahaan menerapkan sistem baru, manajemen bekerja sama dengan

pekerja perihal sistem baru tersebut.

2.

Mengorganisasikan tim proyek.

3.

Mendefinisikan kebutuhan informasi.

Melalui wawancara perorangan, pengamatan, pencarian catatan dan survey.

4.

Mendefinisikan kriteria kinerja sistem

Setelah kebutuhan informasi manajer didefinisikan, langkah selanjutnya adalah

menspesifikasi secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem.

5.

Menyiapkan usulan rancangan

|

|

9

Analisa sistem memberikan kesempatan bagi para manajer untuk membuat

keputusan terusan atau hentikan untuk kedua kalinya.

6.

Menyetujui atau menolak rancangan proyek

Manajer dan komite pengarah sistem informasi manajemen mengevaluasi

usulan rancangan dan menentukan apakah memberi persetujuan atau tidak.

Sedangkan menurut McLeod (2001, p238), perancangan sistem adalah

penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru, jika sistem itu berbasis

komputer, perancangan dapat menyertakan spesifikasi peralatan yang akan

digunakan.

Tahap perancangan sistem:

1.

Menyiapkan rancangan sistem yang terinci.

Analis bekerjasama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan

sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis.

2.

Mengidentifikasikan berbagai alternatif sistem.

Analis harus mengidentifikasikan konfigurasi peralatan komputer yang akan

memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan.

3.

Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem.

Analis bekerjasama dengan manajer mengevaluasi berbagai alternatif.

Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi

kriteria kinerja, dengan kendala-kendala yang ada.

|

|

1

4.

Memilih konfigurasi terbaik.

Analis mengevaluasi konfigurasi subsistem dan menyesuaikan dengan

kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi

tunggal. Setelah selesai analis membuat rekomendasi kepada manajer untuk

disetujui.

5.

Menyiapkan usulan penerapan.

Analis menyiapkan ikhtisar tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan.

6.

Menyetujui atau menolak penerapan sistem.

Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, penerapan

akan disetujui.

Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan

sistem merupakan proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam

suatu rancangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan memberi gambaran yang

lebih jelas untuk dijadikan pertimbangan.

Fact-finding technique

adalah teknik yang digunakan untuk menguraikan

semua perkembangan siklus tetapi sangat kritis dalam keperluan fase analisis.

Setelah fact finding diselesaikan tools seperti use cases data models, process models

dan objects models akan digunakan dalam fakta dokumen dan akhirnya digambarkan

melalui fakta-fakta tersebut (Bentley, 2004, p239)

2.1.2 Software Development Life Cycle (SDLC)

Software development life cycle

(SDLC)

adalah sumber daya yang bisa

mengumpulkan, mengatur , mengontrol dan menyebarkan dari suatu informasi

menuju suatu organisasi. Database

adalah suatu komponen pokok dari suatu

|

1

sistem informasi dan dikembangkan dan digunakan untuk menunjukkan dari

perspektif

luas dari suatu syarat organisasi. Oleh karenanya siklus dari suatu

sistem informasi organisasi merupakan turunan yang dihubungkan ke siklus

sistem database

yang mendukung. Tahap dari SDLC termasuk diantaranya :

perencanaan, mengumpulkan persyaratan dan analisis, desain , prototyping

,

implementasi, uji coba , konversi dan pemeliharaan operasional .(Conolly , 2006,

p282-283)

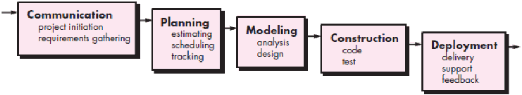

Waterfall model

terkadang disebut classic life cycle, menganjurkan secara

sistematis pendekatan sekuensial

pada perkembangan software

yang diawali

keperluan spesifikasi pelanggan dan perkembangan melalui planning, modeling,

construction, dan deployment yang diakhiri dengan dukungan langsung dari software

secara menyeluruh (Pressman, 2008, p79).Berikut ini ada dua gambaran

dari

waterfall model.

Fase-fase dalam model waterfall menurut referensi Pressman:

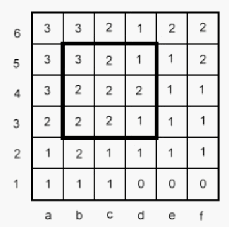

Gambar 2.1 Waterfall Pressman

1. Communication

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap untuk

mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan

|

|

1

customer,maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal,

artikel,maupun dari internet.

2. Planning

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user

requirement atau bisa

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam

pembuatan

software, termasuk rencana yang akan dilakukan.

3. Modeling

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini

berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan

detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut

software requirement.

4. Construction

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean

merupakan penerjemahan desain dalam

bahasa yang bisa dikenali oleh

komputer.Programmer akan menerjemahkan transaksi yang

diminta oleh

user.Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu

software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan

ini.Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang

telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap

sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.

|

|

1

5. Deployment

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau

sistem.Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah

jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan

pemeliharaan secara berkala.Kelebihan dari model ini adalah selain karena

pengaplikasian menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah

ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar

di awal proyek, maka Software Engineering (SE) dapat berjalan

dengan baik dan

tanpa masalah.Meskipun seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan se-

eksplisit yang diinginkan, tetapi paling tidak, problem pada kebutuhan sistem di awal

proyek lebih ekonomis dalam hal uang (lebih murah), usaha, dan waktu yang

terbuang lebih sedikit jika dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap

selanjutnya.

Kekurangan yang utama dari model ini adalah kesulitan dalam mengakomodasi

perubahan setelah proses dijalani. Fase sebelumnya harus lengkap dan selesai

sebelum mengerjakan fase berikutnya.

Masalah dengan waterfall :

1. Perubahan sulit dilakukan karena sifatnya yang kaku.

2. Karena sifat kakunya, model ini cocok ketika kebutuhan dikumpulkan secara

lengkap sehingga perubahan bisa ditekan sekecil mungkin. Tapi pada

kenyataannya jarang sekali konsumen/pengguna yang bisa memberikan

kebutuhan secara lengkap, perubahan kebutuhan adalah sesuatu yang wajar

terjadi.

|

|

1

3. Waterfall pada umumnya digunakan untuk rekayasa sistem yang besar yaitu

dengan proyek yang dikerjakan di beberapa tempat berbeda, dan dibagi

menjadi beberapa bagian sub-proyek.

2.1.3 Database life cycle (DBLC)

Database life cycle

(DBLC) merupakan komponen pokok dari suatu sistem

informasi organisasi yang luas dan merupakan turunan yang berhubungan

dengan software development life cycle (SDLC). Tahapan dari DBLC yaitu :

1.

Perencanaan database yaitu merencanakan bagaimana tahapan dari

siklus yang bisa dicapai seefisien dan seefektif mungkim

2.

Definisi sistem yaitu menspesifikasikan ruang lingkup dan batasan dari

sistem database termasuk pandangan pengguna, penggunanya sendiri,

dan area aplikasi

3.

Pengumpulan persyaratan dan analisis yaitu mengumpulkan dan

menganalisis syarat yang diperlukan untuk system database yang baru

4.

Desain database

yaitu desain konseptual, logikal dan fisikal dari suatu

database

5.

Seleksi DBMS (opsional) yaitu memilih DBMS yang cocok dengan system

database

6.

Desain aplikasi yaitu mendisain user interface dan program –program

aplikasi yang digunakan dan memproses database

7.

Prototyping(opsional) yaitu membangun sebuah model kerja dari suatu

system database, yang menerima pendesain atau pengguna untuk

|

|

1

memvisualisasi dan mengevaluasi bagaimana system final bekerja dan

berfungsi

8.

Implementasi yaitu membuat definisi database fisikal dan program-

program aplikasi

9.

Konversi datan dan loading yaitu data diambil dari system lama ke

system yang baru memungkinkan konversi aplikasi yang sudah ada

untuk bekerja di system yang baru

10. Uji coba yaitu system database harus telah di uji coba terhadap error dan

telah di validasi sesuai dengan syarat yang dispesifikasikan oleh user

11. Pemeliharaan operasional yaitu sistam database harus telah

dilaksanakan seluruhnya. System akan terus di monitor dan di pelihara.

Bila perlu persyaratan baru yang tergabung ke dalam system databse

melalui tahap awal dari siklus (life cycle). (Conolly , 2006, p283-285)

2.2 Sistem Informasi Geografis

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG)

Menurut ESRI tahun 1990

dalam Hardi et al, (2010), SIG

adalah kumpulan

yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan

personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengubah,

memanipulasi dan menampilkan semua bentuk informasi yang berkaitan dengan

geografi.

Menurut Bernhardsen (1992)

dalam Hardi et al, (2010), SIG

adalah sistem

komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini

diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang

|

|

1

berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data,

perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data,

pemanggilan dan persentasi data dan analisa data.

Sedangkan menurut Prahasta

(2005, P49)

dalam Hardi et al, (2010),

SIG

merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan

logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi.

Jadi SIG merupakan kumpulan data geografi (spasial) dan data dokumen (non-

spasial) yang terorganisir dan dapat dimanipulasi.

2.2.2 Subsistem Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis

dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem

(Prahasta, 2005, P56) dalam Hardi et al, (2010), yaitu :

1. Data Input

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan

atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam

mengkonversi atau mentranformasikan format-format yang dapat digunakan oleh

sistem informasi geografi.

2. Data Output

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis

data baik dalam bentuk softcopy

maupun dalam bentuk hardcopy

seperti tabel,

grafik, peta, dan lain-lain.

3. Data Management

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah

basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbaharui, dan diperbaiki.

|

1

4. Data Manipulation and Analysis

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem

informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

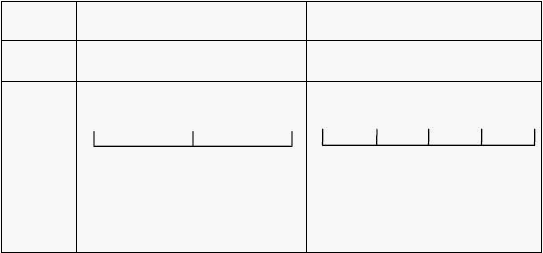

Uraian dari subsistem-subsistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Uraian Subsistem-subsistem SIG

2.2.3 Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG)

Komponen-komponen SIG terdiri dari :

1.

Perangkat Keras (hardware)

SIG membutuhkan komputer untuk menyimpan dan memproses data. SIG dengan

skala yang kecil membutuhkan PC (Personal Computer) yang kecil untuk

menjalankannya, namun ketika sistem menjadi besar dibutuhkan komputer yang

lebih besar serta host

untuk client machine

yang mendukung penggunaan

multiple

user. Perangkat keras yang digunakan dalam SIG memiliki spesifikasi yang lebih

tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya. Ini dikarenakan penyimpanan

|

|

1

data yang digunakan dalam SIG baik data raster

maupun data vector membutuhkan

ruang yang besar dan dalam proses analisisnya membutuhkan memori yang besar

dan processor yang cepat. Selain itu diperlukan juga digitizer untuk mengubah peta

ke dalam bentuk digital.

2.

Perangkat Lunak (software)

Perangkat lunak dalam SIG haruslah mampu menyediakan fungsi dan tool untuk

melakukan penyimpanan data, analisis dan menampilkan informasi geografi.

Dengan demikian, elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG

adalah :

a.

Tool untuk melakukan input dan transformasi data geografi.

b.

Sistem manajemen basis data.

c.

Tool yang mendukung manipulasi geografi, analisa dan visualisasi.

Graphical User Interface (GUI) untuk memudahkan akses pada tool geografi.

Ada banyak perangkat lunak SIG yang dapat kita gunakan, diantaranya adalah Map

Info, Arc Info, Arc View, Arc GIS dan masih banyak lainnya.

3.

Data

Menurut McLeod (2004, P12) dalam Hardi et al, (2010), data merupakan fakta-fakta

dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan Laudon (2003,

P8)

dalam Hardi et al, (2010),

mendeskripsikan data sebagai berkas-berkas fakta

yang masih mentah yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam

perusahaan/organisasi atau di lingkungan fisik sebelum di susun dalam bentuk yang

dapat dimengerti dan digunakan oleh pemakai. Jenis data yang digunakan dalam

sistem informasi geografi adalah data spasial (peta) dan data non-spasial

(keterangan/atribut).

|

1

Perbedaan antara 2 jenis data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Data Spasial

Data spasial adalah data sistem informasi yang terpaut pada dimensi ruang dan

dapat digambarkan dengan berbagai komponen data spasial, yaitu :

1.

Titik

Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu

objek. Representasi ini tidak memiliki dimensi tetapi dapat diidentifikasi di

atas peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan

simbol-simbol. Titik dapat mewakili objek-objek tertentu berdasarkan skala

yang ditentukan, misalnya letak bangunan, kota, dan lain-lain.

2.

Garis.

Garis adalah bentuk linier yang akan menghubungkan paling sedikit dua

titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek satu dimensi.

Batas-batas poligon merupakan garis-garis, demikian pula dengan jaringan

listrik, saluran buangan, jalan, sungai, dan lain sebagainya.

3.

Poligon

Poligon digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi. Suatu

danau, batas propinsi, batas kota, batas-batas persil tanah milik adalah tipe-

tipe entitas

yang pada umumnya direpresentasikan sebagai poligon. Suatu

poligon paling sedikit dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung diantara

ketiga titik tersebut.

Gambar 2.3 Komponen-komponen Data Spasial

|

|

2

b. Data Non-spasial (atribut)

Data atribut adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena

yang dikandung pada suatu objek data dalam peta dan tidak mempunyai

hubungan dengan posisi geografi. Contoh : data atribut suatu sekolah berupa

jumlah murid, jurusan, jenis kelamin, agama, beserta atribut-atribut lainnya

yang masih mungkin dimiliki dan diperlukan. Atribut dapat dideskripsikan

secara kualitatif dan kuantitatif. Pada pendeskripsian secara kualitatif, kita

mendeskripsikan tipe, klasifikasi, label suatu objek agar dapat dikenal dan

dibedakan dengan objek lain, misalnya : sekolah, rumah sakit, hotel, dan

sebagainya. Bila dilakukan secara kuantitatif, data objek dapat diukur atau

dinilai berdasarkan skala ordinat atau tingkatan, interval atau selang, dan rasio

atau perbandingan dari suatu titik tertentu. Contohnya, populasi/jumlah siswa

di suatu sekolah 500-600 siswa, berprestasi, jurusan, dan sebagainya.

4. Metode

Untuk menghasilkan SIG sesuai dengan yang diinginkan, maka SIG harus

direncanakan dengan matang dengan menggunakan metologi yang benar. SIG

yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan

dunia nyata, yaitu metode, model dan implementasi akan berbeda-beda untuk

setiap permasalahan.

5. Manusia

Teknologi SIG tidak akan bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem

dan membangun perencanaan untuk diaplikasikan sesuai dunia nyata. Sumber

daya manusia sangat diperlukan untuk mendefinisikan, menganalisa,

mengoperasikan serta menyimpulkan masalah yang sedang dihadapi dalam

pembuatan SIG. Pemakai pada SIG terdiri dari beberapa tingkatan, dari

|

2

tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada

pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari.

2.2.4 Analisa Data Pada Sistem Informasi Geografis (SIG)

Ada berbagai macam jangkauan fungsi untuk analisa data yang tersedia dalam

kebanyakan paket SIG, termasuk didalamnya adalah teknik pengukuran

(measurement technique), query atribut (attribute query), analisa

kedekatan

(proximity analysis), operasi overlay (overlay operation), dan analisa

model

permukaan (surfaces) serta jaringan (networking).

Langkah awal untuk memahami analisa

data spasial dalam SIG adalah

mengetahui tentang terminologi yang digunakan. Mencari istilah standard menjadi

hal yang sulit sejak berbagai paket perangkat

lunak SIG sering kali menggunakan

kata yang berbeda-beda untuk menjelaskan suatu fungsi yang sama, dan individu

dengan latar belakang suatu bidang tertentu cenderung lebih senang menggunakan

istilah-istilah sendiri. Adapun terminolgi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Terminologi SIG

Istilah

Definisi

Entitas

Titik, garis, area indifidual dalam

suatu database SIG.

Atribute

Data tentang entitas. Dalam SIG

vector dapat disimpan dalam

database, sedangkan dalam SIG raster

nilai suatu sel dalam grid raster

merupakan kode numeric yang

digunakan untuk mewakili ada

tidaknya suatu attribute.

Fitur

Suatu objek dalam dunia nyata yang

akan diterjemahkan dalam database

Sistem Informasi Geografi.

Layer Data

Suatu set data untuk kepentingan SIG.

Layer data dalam SIG biasanya

mengandung data dari satu tipe entitas

|

2

saja.

Gambar

Layer data dalam SIG raster harus

diingat bahwa setiap sel dalam

gambar raster akan membawa suatu

nilai tunggal yang berfungsi sebagai

kunci attribute yang ada didalamnya.

Sel

Suatu titik atau pixel

tunggal dalam

gambar raster.

Fungsi atau Operasi

Prosedur analisis data yang dilakukan

oleh SIG.

Algoritma

Implementasi komputer sebagai

urutan aksi yang dirancang untuk

memecahkan suatu masalah.

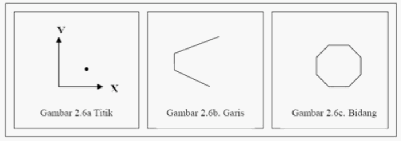

2.2.5 Format Penyajian Data Peta

Bentuk penyajian data peta geografi dalam Sistem Informasi Geografi (SIG),

antara lain :

1.

Format Vector

Menurut Eddy Prahasta(2001, p158) dalam Hardi et al, (2010),

format vector

adalah format yang menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan

menggunakan titik, garis, poligon beserta atributenya. Bentuk-bentuk dasar

representasi data spasial dalam format vector didefinisikan oleh sistem kordinat dua

dimensi. Istilah-istilah dalam format vector adalah :

a.

Titik (Point)

Digunakan untuk mereprensentasikan fitur yang terlalau kecil untuk dapat

direpresentasikan sebagai area yang terdiri dari lokasi geografi dan rincian dari

fitur tersebut. Contoh : Lokasi gunung berapi, hotel, rumah sakit, restoran dan

sebagainya.

|

2

b.

Garis (line)

Garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Digunakan untuk merepresentasikan

batas wilayah sungai dan jalan.

c.

Bidang (area)

Merupakan bidang tertutup oleh garis, biasanya disajikan dalam bentuk poligon

digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah.

Gambar 2.4 Format Data Vektor

2.

Format Raster

Menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan

menggunakan struktur matrix

atau pixel

(Picture Element) yang membentuk grid.

Setiap pixel memiliki attributenya masing-masing termasuk kordinatnya yang unik.

Format ini sangat tergantung pada resolusi atau ukuran pixelnya dipermukaan bumi.

Menurut Eddy Prahasta(2001, p146) dalam Hardi et al, (2010), entitas spasial

raster disimpan dalam layer secara fungsionalitas direalisasikan dengan unsur-unsur

petanya. Contoh sumber entitas

spasial raster adalah citra satelit, citra radar dan

model ketinggian.

Kelebihan format raster yaitu dalam memperoleh data raster

lebih mudah dan

cepat serta memiliki struktur data

yang lebih sederhana. Kekurangannya adalah

memerlukan memori yang besar, transfer kordinat dan proyeksi serta representasi

hubungan topologi lebih sulit dilakukan.

|

|

2

2.2.6 Fungsi Analisis SIG

Hampir semua software SIG menyediakan fasilitas untuk membangun

model

yang rumit (komplek) dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi analitis. Sistem

menyediakan berbagai fungsi pemodelan spasial yang rumit sampai fungsi yang

spesifik. Meskipun demikian, hampir semua sistem software SIG penyediakan

seperangkat fungsi analisis standar yang memungkinkan pengguna meng-akses data

secara logical. Aronoff membagi 4 kategori fungsi analisis SIG, yaitu:

1. Retrieval, Reclassification and Generalization

a.

Operasi retrieve data

Operasi retrieval dapat dilakukan pada data spasial dan data atribut. Seringkali

data di-retrieve secara selektif berdasarkan sebagian dari data atribut dan ditampilkan

secara spasial. Meliputi pencarian data, manipulasi data, dan keluaran data tanpa

merubah lokasi feature geografi atau membuat entiti baru

b.

Reklasifikasi (Reclasification)

Reklasifikasi

adalah mengklasifikasi kembali data spasial (atribut) menjadi

data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya dengan data

spasial ketinggian permukaan bumi (topografi), dapat diturunkan data spasial

kemiringan.

Reklasifikasi melibatkan pemilihan dan penyajian dari layer layer data yang

dipilih berdasarkan kelas-kelas atau nilai-nilai dari atribut tertentu, misalnya

reklasifikasi layer Tutupan Lahan, dimana area hutan dan area semak dikelaskan

menjadi area non budidaya (satu layer data dikelaskan berdasarkan kisaran nilai-nilai

atribut tertentu). Dengan demikian maka reklasifikasi adalah suatu teknik

mengeneralisir atribut. Tipe dari fungsi ini adalah dengan menggunakan teknik

pemolaan polygon seperti pengarsiran dan atau pewarnaan auntuk penyajian

|

|

2

spasialnya.

Pada SIG yang berbasis vektor, batas-batas antar polygon umumnya nilai-

nilai reklasifikasi dengan operasi penggabungan (dissolved) untuk membentuk suatu

peta yang kontinyu dan seragam. Pada reklasifikasi raster pada dasarnya melibatkan

penggabungan batas-batasnya. Penggabungan batas-batas peta yang didasarkan atas

suatu nilai atribut tertentu seringkali dilakukan untuk membuat satu layer data baru.

Hal ini sering dilakukan untuk kejelasan visual didalam pembuatan peta turunannya.

Hampir semua software SIG menyediakan kemampuan untuk secara mudah

penggabungan batas-batas berdasarkan hasil suatu reklasifikasi. Beberapa sistem

memungkinkan pengguna membuat satu layer data baru untuk reklasifikasi saat yang

lainnya melakukan penggabungan batas-batas selama output data.

Satu yang dapat dilihat bagaimana kemampuan query DBMS adalah suatu

kebutuhan didalam proses reklasifikasi. Kemampuan didalam memproses dan

menyajikan hasil reklasifikasi berupa sebuah peta atau laporan sangat tergantung

pada SIG. Pada beberapa software, proses query tidak tergantung dari fungsi

penyajian, sedangkan software lainnya terintegrasikan / terpadu dilakukan bersama

dalam mode grafis. Proses yang pasti untuk melakukan suatu reklasifikasi sangat

bermacam-macam dari satu SIG ke SIG lainnya. Beberapa akan menyimpan hasil

querynya didalam sekumpulan query yang terbebas dari DBMS sedangkan yang

lainnya menyimpan hasilnya pada suatu kolom atribut yang baru didalam DBMS.

Adanya berbagai macam perbedaan pendekatan sangat tergantung pada arsitektur

software SIGnya

|

|

2

2.

Topological Overlay

Kemampuan untuk melakukan tumpang tindih (overlay) dari beberapa layer

data secara vertical merupakan kebutuhan dan teknik yang umum dipakai dalam

pemrosesan data geografi. Pada kenyataannya, penggunaan struktur data topologi

dapat ditelusuri kembali terhadap keinginan untuk menumpang-tindihkan layer layer

data vektor. Dengan menggunakan konsep matematis overlay polygon topology

menjadi sangat popular dalam geoprocessing dan menjadi dasar dari setiap paket

software SIG.

Overlay topology didominasi oleh overlay data polygon dengan data polygon,

seperti tutupan hutan dan tanah. Walaupun demikian, kebutuhan overlay titik, garis

dan polygon diatas polygon sangat umum dijumpai. Untuk data vektor dan data

raster, pertimbangannya berbeda didalam overlay topology.

Dalam sistem yang berbasis raster, operasi tumpang-tindih (overlay)

dilakukan secara aritmatik, seperti penambahan (addition), penguranga (subtraction),

pembagian (division), perkalian (multiplication) dari layer-layer data. Pendekatan

satu peta atribut, khususnya pada model data raster, seringkali menjadikan

kemampuan overlay lebih fleksibel dan efisien. Model data raster memberikan

kemampuan pemodelan numerik (analisis kuantitatif) yang sangat baik. Pemodelan

spasial yang sangat baik adalah apabila dilakukan dengan menggunakan data raster.

Dalam sistem yang berbasis vektor, operasi tumpang-tindih topologi dilakukan

dengan membuat kerangka jaringan topologi (topological network) dari dua atau

lebih kerangka jaringan yang sudah ada. Hal ini diperlukan untuk membangun

kembali tabel-tabel topologi, seperti garis (arc), node, polygon, dan proses ini

membutuhkan waktu yang cukup lama serta kerja CPU yang cukup berat. Hasil dari

overlay topologi pada data vektor merupakan suatu kerangka jaringan topologi baru

|

|

2

yang berisi atribut-atribut yang berasal dari layer-layer data input aslinya. Dalam hal

ini pemilihan query dapat dilakukan pada layer asli, seperti tutupan hutan dan tanah,

untuk menentukan situasi tertentu yang terjadi, misalnya bagaimana tutupan hutan

apabila drainase buruk.

3. Buffering and Neighbourhood Functions

Ada berbagai fungsi dalam SIG yang memungkinkan entitas

spasial

mempengaruhi sekitarnya, ataupun sebaliknya dimana lingkungan sekitar

mempengaruhi karakteristik entitas.Fungsi neighbourhood

lainnya termasuk

penyaringan data (data filtering) yang melibatkan rekalkulasi sel dalam gambar

raster didasarkan pada karakteristik sekitarnya.

Jika suatu titik dijadikan buffer (bufffering) maka akan terbentuk area

lingkaran, buffering

pada garis atau area akan menghasilkan suatu area yang baru

(gambar). Buffering merupakan suatu konsep yang sederhana namun dengan operasi

perhitungan yang rumit dan juga beragam.

Metode daerah buffer sering dipergunakan dalam SIG vector. Sedangkan untuk

SIG raster

digunakan metode lainnya yaitu dengan memperhitungkan pendekatan

dan akana menghasilkan suatu layer data raster baru dimana atribut dari setiap sel

merupakan suatu pengukuran jarak. Operasi lainnya dalam SIG raster

dimana nilai

dari sel tunggal dirubah sebagai dasar pendekatan disebut fungsi tetangga

(Neighbourhood Function). Penyaringan (filtering) merupakan contoh yang

digunakan untuk memproses perbandingan terpisah (remotely sensed imagery).

Filterisasi akan mengubah suatu sel didasarkan pada attribute sel sekitarnya. Ukuran

dan bentuk penyaringan ditentukan operator. Umumnya untuk filter berapa kotak,

lingkaran dan bentuk tiga dimensi penyaringan menentukan banyaknya sel sekitar

yang digunakan dalam proses penyaringan.

|

2

Filter akan disebarkan ke seluruh bagian data raster dan digunakan untuk

kalkulasi ulang nilai dari sel target yang ada dipusatnya. Nilai baru yang diberikan

pada sel target diperhitungkan dengan menggunakan berbagai algoritma, misalnya

nilai terbesar sel dan nlai yang sering muncul.

Gambar 2.5 Operasi Filter Raster GIS

2.3 Pemetaan

2.3.1 Pengertian Peta

Peta adalah sekumpulan titik, garis dan wilayah yang digunakan untuk

mendefinisikan lokasi dan tempat yang mengacu pada sistem

koordinat. Peta

biasanya direpresentasikan ke dalam dua dimensi, tetapi juga tidk menutup

kemungkinan untuk dapat direpresentasikan dalam bentuk tiga dimensi (Burrough,

1986, p13) dalam Hardi et al, (2010).

Peta Topografi adalah peta dengan tujuan utama adalah mengiindikasikan data

rekaan dari sebuah permukaan tanah. Peta ini biasanya menampilkan tanah lapang,

keadaan tanah, jaringan transportasi, batas administrasi dan

bentuk-bentuk buatan

yang lain (Heywood, 2002, p290) dalam Hardi et al, (2010).

Kemajuan dalam ruang teknologi yang berbasiskan komputer memperluas

|

|

2

wahana dan wawasan mengenai peta. Peta tidak hanya dikenali sebagai gambar pada

lembar kertas, tetapi juga sebagai penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, analisis

dan penyajiannya dalam bentuk digital terpadu antara gambar, citra dan teks. Data

yang terkelola dalam model digital memiliki keuntungan penyajian dan penggunaan

secara konvensional serta garis cetakan

(Hardcopy) dan keluwesan, kemudahan,

penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, analisis dan penyajian secara interaktif

bahkan realtime pada media computer (Softcopy).

2.3.2 Jenis peta

Peta dapat dijeniskan berdasarkan isi, skala, objek serta kegunaannya.

A. Peta Berdasarkan Isi:

Peta umum melukiskan semua kenampakan suatu wilayah

secara umum.

Kenampakan adalah keadaan alam atau daerah dalam berbagai bentuk permukaan

bumi, yaitu gunung, daratan, lembah, sungai dan sebagainya yang merupakan satu

kesatuan. Contoh : Peta Indonesia, Peta Eropa, Peta Dunia.

Peta Umum terbagi dalam dua jenis (http://e-dukasi.net), yaitu :

1.

Peta Topografi : Peta topografi adalah peta yang menampilkan, semua unsur

yang berada di atas permukaan bumi, baik unsur alam maupun buatan manusia,

sehingga disebut juga peta umum. Unsur alam antara lain meliputi: relief muka

bumi, unsur hidrografi (sungai, danau, bentuk garis pantai), tanaman,

permukaan es, salju, dan pasir

(Prihandito 1989: 23; Hascaryo dan Sonjaya

2000: 10).

|

|

3

2.

Peta Chorografi : Peta yang menggambarkan keseluruh atau sebagian

permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil antara 1:250.000 – 1:1.000.000

atau lebih. Peta ini menggambarkan daerah yang luas, menampilkan semua

kenampakan yang ada pada suatu wilayah. Atlas merupakan kumpulan dari

peta Chorografi.

3.

Peta Tematik

(Peta khusus) : Melukiskan kenampakan tertentu atau

menonjolkan satu macam data pada wilayah yang dipetakan. Contoh : Peta

Iklim dan Peta Perhubungan.

4.

Peta Kadaster : Peta Kadaster merupakan peta berskala ekstra besar,

sebagai sumber data dan informasi dasar yang berguna dalam berbagai

kepentingan.

B. Peta Berdasarkan Skala :

1.

Peta Kadaster(Peta Teknik) : Skala peta antara 1:100 – 1:5.000.

2.

Peta skala besar : Skala peta antara 1:5.000 – 1:250.000.

3.

Peta skala sedang : Skala peta antara 1:250.000 – 1:500.000.

4.

Peta skala kecil(Peta Geografi) : Skala peta antara 1:500.000 –

1:1.000.000 atau lebih besar.

C. Peta Berdasarkan Objek:

1.

Peta Stationer : Menggambarkan keadaan atau objek yang dipetakan

dalam keadaan tetap atau stabil. Contoh : Peta persebaran gunung berapi.

2.

Peta Dinamik : Menggambarkan bahwa keadaan atau objek yang

dipetakan mudah berubah. Contoh : Peta Urbanisasi dan peta arah angin.

|

|

3

D. Peta berdasarkan kegunaannya(The World Book Encyclopedia, 2006, p177):

1.

General Reference Map(Peta referensi umum)

Merupakan peta yang digunakan untuk mengidentifikasi dan

memverifikasi berbagai macam bentuk geografi, termasuk fitur tanah,

badan air, perkotaan, jalan dan lain sebagainya.

2.

Mobility Map(Peta Mobilitas)

Merupakan peta yang bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam

menentukan jalur dari satu tempat ke tempat lainnya. Peta ini biasa

digunakan untuk perjalanan di darat, laut dan udara.

3.

Thematic Map(Peta Tematik)

Merupakan peta yang menunjukkan penyebaran dari objek tertentu,

seperti populasi, curah hujan dan sumber daya alam.

4.

Inventory Map(Peta Inventaris)

Merupakan peta yang menunjukkan lokasi dari fitur khusus, misalnya :

posisi semua gedung di wilayah Jakarta Timur.

2.3.3 Skala Peta

Skala Peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya

yang dinyatakan dengan angka atau garis atau gabungan keduanya(Badan

Standarisasi Nasional).

Skala dapat digambarkan dalam salah satu dari tiga cara, yaitu sebagai skala

angka, skala verbal(Nominal), atau skala grafis (Heywood, 2002, p23).

|

3

Tabel 2.2 Penggambaran Skala.

Angka

1 : 5000

1 : 1 000 000

Verbal

1 cm merepresentasikan 50 m

1 cm merepresentasikan 10 km

Grafis

0

100 200

Km

0

10 20 30 40

Km

Peta Topografi yang standar mengandung contoh dari skala verbal, rasio dan grafis.

Harus diingat bahwa peta skala kecil

(Contohnya 1:250.000 atau 1:1.000.000)

adalah peta yang mencakup area luas. Sedangkan peta skala besar (Contohnya 1:

10.000 atau 1:25.000) mencakup area kecil dan banyak rincian. Skala juga penting

saat entitas

spasial digunakan (Titik, garis dan area) untuk mempresentasikan versi

umum dua dimensi dari fitur dunia nyata (Heywood, 2002, p24).

2.3.4 Komponen Peta

Komponen peta terdiri dari :

1.

Isi Peta

Isi peta menunjukkan makna ide penyusun peta yang akan disampaikan

kepada pengguna peta. Kalau ide yang disampaikan mengenai perbedaan

curah hujan, isi peta tentunya berupa isohyet.

2.

Judul Peta

Judul peta harus mencerminkan isi peta berupa isohyet, tentu judul

petanya menjadi “Peta Distribusi Curah Hujan”.

|

|

3

3.

Skala Peta dan Simbol Arah

Skala peta sangat penting dicantumkan untuk melihat tingakat ketelitian

dan kedetailan objek yang dipetakan. Sebuah belokan sungai akan

tergambar jelas pada peta dengan skala 1 : 10.000 dibandingkan dengan

peta berskala 1 : 50.000. Kemudian bentuk-bentuk pemukiman akan

terlihat lebih rinci dan detail pada peta berskala 1: 10.000 dibandingkan

dengan peta berskala 1 : 50.000. Simbol arah dicantumkan dengan tujuan

untuk orientasi peta. Arah utara lazim nya mengarah pada bagian atas

peta. Kemudian berbagai tata letak tulisan mengikuti arah tadi, sehingga

peta menjadi nyaman untuk dibaca. Lebih jauh, arah juga penting

sehingga pemakai

peta dapat dengan mudah menyamakan objek dipeta

dengan objek sebenarnya di lapangan.

4.

Legenda atau Keterangan Peta

Agar pembaca peta dapat dengan mudah memahami isi peta, seluruh

bagian dalam isi peta harus dijelaskan dalam legenda atau keterangan.

5.

Inzet dan Index Peta

Peta yang dibaca harus diketahui dari bagian bumi sebelah mana area

yang dipetakan tersebut. Inzet peta merupakan peta yang diperbesar dari

bagian belahan bumi. Sebagai contoh pada saat pembuat peta ingin

memetakan Pulau Jawa, Pulau Jawa merupakan bagian dari Kepulauan

Indonesia yang di Inzet. Sedangkan index peta merupakan sistem

tata

letak peta, dimana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap

peta yang lain di sekitarnya.

|

|

3

6.

Grid

Dalam selembar peta sering terlihat dibubuhi semacam jaringan kotak-

kotak atau grid sistem.

Tujuan pembuatan grid adalah untuk memudahkan penunjukan lembar

peta dari sekian banyak lembar peta dan untuk memudahkan

penunjukkan letak sebuah titik diatas lembar peta.

Cara pembuatan grid yaitu adalah untuk membagi-bagi wilayah dunia

yang luas ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak diberi kode. Tiap kotak

dengan kode tersebut kemudian diperinci dengan kode yang lebih

terperinci lagi dan begitu juga dengan kode seterusnya.

Salah satu jenis grid pada peta-peta dasar (peta topografi) di Indonesia

antara lain :

Kilometering

(kilometer fiktif) yaitu lembar peta dibubuhi jaringan

kotak-kotak dengan satuan kilometer. Disamping itu ada juga grid yang

dibuat oleh Tentara Ingggris dan grid yang dibuat oleh Amerika

(American Mapping Sistem). Untuk menyeragamkan sistem

grid,

Amerika Serikat sedang berusaha membuat sistem

grid yang seragam

dengan sistem UTM Grid Sistem dan UPS Grid Sistem.

7.

Nomor Peta

Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan

seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian muka bumi.

8.

Sumber / Keterangan Riwayat Peta

Sumber ditekankan pada pemberian identitas peta, meliputi penyusun

peta, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpangan deklinasi magnetis,

tanggal / tahun pengambilan data dan tanggal pembuatan / pencetakan

|

|

3

peta dan lain sebagainya yang memeperkuat identitas penyusunan peta

yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Basis Data (Database)

2.4.1 Pengertian Basis Data

Basis data adalah penggabungan dari sekumpulan unsur data yang berhubungan

secara

logika. Basis data menggabungkan catatan lama yang disimpan dalam arsip

terpisah ke dalam unsur data yang biasa menyediakan data untuk

banyak aplikasi

(O’Brien, 2003 p145).

Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling

berhubungan

secara logika dan saling berbgi serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Basis

data merupakan sebuah penyimpanan data yang besar yang dapat digunakan oleh

pemakai dan departemen secara simultan (Connolly, 2002, p14-p15).

2.4.2 Pengertian Table

Table

adalah suatu relasi data yang digambarkan dalam kolom dan baris

(Connolly, 2002, p72).

2.4.3 Pengertian Field

Field

dalam konteks database biasanya sering disebut dengan atribut. Field

merupakan nama kolom dari sebuah tabel atau relasi (Connolly, 2002, p72).

2.4.4 Pengertian Record

Record

adalah suatu baris data atau informasi dalam sebuah tabel. Record

sering juga disebut dengan tuple (Connolly, 2002, p73).

2.4.5 Pengertian Primary Key

Primary key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut yang dipilih untuk

mengindentifikasikan tuple-tuple

atau record dalam tabel yang bersifat unik. Unik

|

|

3

memiliki arti tidak boleh ada duplikat atau key yang untuk dua atau lebih tuple atau

record dalam sebuah table (Connolly, 2002, p79).

2.4.6 Pengertian Foreign Key

Foreign Key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut dalam suatu tabel

yang menunjuk pada key yang terdapat pada tabel lain. Foreign Key berfungsi untuk

menunjukan hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya

(Connolly, 2002,

p79).

2.4.7 Queries

Melakukan query dalam database SIG untuk menampilkan data adalah bagian

dasar dan penting dalam proyek SIG. Query

menawarkan metode untuk

mendapatkan data, dapat dilakukan pada data yang menjadi bagian database SIG

ataupun pada data prosedur baru hasil dari hasil analisis data. Query berguna pada

setiap tahapan analisis SIG untuk memeriksa kualitas dan pengukuran SIG raster.

Secara umum ada dua tipe query yang dapat dilakukan SIG, yaitu spasial dan

non-spasial. Query

non-spasial merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan

dengan attribute suatu fiture. Merupakan suatu query

non-spasial karena baik

pertanyaan ataupun jawabannya tidak melibatkan komponen analisa dari komponen

spasial data. Query

ini dapat dilakukan oleh komponen perangkat lunak database

sendiri.

Metode menspesifikasi query pada SIG dapat menjadi suatu hal yang sangat

interaktif. Pengguna dapat memberikan pertanyaan pada peta lewat layar komputer

atau menjelajah database lewat serangkaian pertanyaan didalam query. Query dapat

menjadi kompleks dengan kombinasi pertanyaan mengenai area, keliling ataupun

jarak terutama dalam SIG vector dimana data disimpan sebagai atribut dalam

database.

|

|

3

Query

tunggal dapat dikombinasikan untuk mengindetifikasi entitas dalam

database yang bisa memenuhi kebutuhan dua atau lebih criteria spasial ataupun non-

spasial. Operator Boolean seperti and, or, not, xor, juga bisa digunakan.

2.4.8 Entitas Relationship Diagram (ERD)

Entitas

Relationship Diagram (ERD) adalah pendekatan top-down

untuk

mendesain basis data yang dimulai dengan mengidentifikasikan data yang penting,

yang disebut sebagai entitas dan hubungan antara data harus digambarkan (Connolly,

2002, p330).

Batasan utama dalam relasi disebut multiplicity. Multiplicity adalah jumlah

kejadian

yang mungkin muncul dari entitas satu ke entitas lainnya yang mempunyai

hubungan khusus.

Hubungan yang paling umum adalah berpasangan (Connolly, 2002, p344-

p348) seperti :

1.

one-to-one(1:1)

Sebuah entitas di A hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di

B.

2.

one-to-many (1:*)

Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan satu atau lebih entitas di B, namun

entitas di B hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A.

3.

many-to-many (*:*)

Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di B dan

sebuah entitas di B dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di A.

|

|

3

2.4.9 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu gambaran garis dari suatu sistem

yang menggunakan sejumlah bentuk simbol untuk menggambarkan aliran data

melalui suatu proses yang saling berkaitan. Simbol menggambarkan hubungan antar

elemen prose’s, aliran data dan penyimpanan data (McLeod, 2004, p171).

Proses adalah sesuatu yang mengubah masukan menjadi keluaran. Aliran data

mengandung sekelompok elemen data yang saling berhubungan secara logika.

Penyimpanan data bertugas mengambil data atau meng-update (O’Brien, 2007,

p115).

Dengan pemakain DFD, pengguna dapat memahami aliran data dalam sebuah sistem.

Ada tiga keuntungan pemakaian DFD:

1.

Terhindar dari satu usaha untuk mengimplementasikan sistem yang

terlalu dini.Pengguna perlu memikirkan secara cermat aliran-aliran data

sebelum memakai keputusan untuk merealisasikannya secara teknis.

2.

Dapat mengerti lebih dalam hubungan

sistem dengan subsistemnya.

Pengguna dapat membedakan sistem dari lingkungan beserta batasan-

batasannya.

3.

Dapat menginformasikan sistem yang berlaku kepada dunia. DFD dapat

digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk

representasi simbol-simbol yang digunakan.

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD adalah sebagai berikut :

1.

Entitas Eksternal

Entitas eksternal adalah entitas yang berada di luar sistem yang memberi data ke

sistem atau menerima keluaran dari sistem dan tidak termasuk dalam bagian sistem.

Entitas ini digambarkan dengan symbol

|

3

2.

Proses

Menggambarkan apa yang dilakukan sistem. Berfungsi mentransformasikan satu atau

beberapa data input menjadi satu atau beberapa output sesuai dengan spesifikasi yang

diinginkan. Dalam penamaan suatu proses digunakan kata kerja dan kata benda.

Digambarkan dengan simbol

3.

Aliran Data

Menggambarkan aliran data dari suatu entitas ke entitas lain. Simbol anak panah

menggambarkan arah aliran data. Digambarkan dengan simbol

Penyimpanan Data(Storage)

Merupakan data untuk menyimpan data. Proses dapat mengambil data dari atau

memberikan data ke data store. Digambarkan dengan

Tingkatan dalam DFD ada tiga, yaitu :

1.

Diagram Konteks

a.

Merupakan level tertinggi yang menggambarkan masukan dan keluaran

sistem

b.

Terdiri dari suatu prose’s yang tidak memiliki data store.

2.

Diagram Nol

a.

Memiliki data store.

b.

Diagram tidak rinci, diberikan tanda bintang pada akhir nomor.

|

|

4

3.

Diagram Rinci

a.

Merupakan rincian dari diagram nol atau diagram level di atasnya.

b.

Proses yang ada sebaiknya tidak lebih dari tujuh titik.

2.5 ArcGIS

ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI

(Environment Science & Research Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-

fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server,

engine dan mobile. Software ini mulai dirilis oleh ESRI pada tahun 2000. Produk

utama dari ArcGIS adalah ArcGIS desktop, dimana arcGIS desktop merupakan

software GIS professional yang komprehensif dan dikelompokkan atas tiga

komponen yaitu

: ArcView (komponen yang focus ke penggunaan data yang

komprehensif, pemetaan dan analisis), ArcEditor (lebih fokus ke arah editing data

spasial) dan ArcInfo (lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk

untuk keperluan analisis geoprosesing).

1) ArcGIS Desktop

ArcGIS desktop sendiri terdiri atas 5 aplikasi dasar yakni:

a.

ArcMap

ArcMap merupakan aplikasi

utama yang digunakan dalam ArcGIS yang

digunakan untuk mengolah (membuat (create), menampilkan (viewing), memilih

(query), editing, composing dan publishing) peta.

b.

ArcCatalog

ArcCatalog adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengatur/ mengorganisasi

berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan SIG. Fungsi ini

|

|

4

meliputi tool untuk menjelajah (browsing)

, mengatur (organizing), membagi

(distribution) dan menyimpan (documentation) data – data SIG.

c.

ArcToolbox

Terdiri dari kumpulan aplikasi yang berfungsi sebagai tools/perangkat dalam

melakukan berbagai macam analisis keruangan.

d.

ArcGlobe

Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkanpeta-peta secara 3D ke dalam bola

dunia dan dapat dihubungkan langsung dengan internet.

e.

ArcScene

ArcScene merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan

menampilkan peta-peta kedalam bentuk 3D.

2.6 Teori Khusus

2.6.1 Pengertian Pemadam

Pengertian dari pemadam yaitu alat untuk memadamkan api dan

sebagainya.

2.6.2 Pengertian Kebakaran

Kebakaran adalah suatu nyala api,baik kecil atau besar pada tempat yang

tidak kita kehendaki,merugikan pada umumnya sukar dikendalikan (Perda

DKI,1992)

Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi dan bisa

digolongkan sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia.

Bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat ,karena banyak peluang yang dapat

memicu terjadinya kebakaran.

|

|

4

Definisi kebakaran menurut Depnaker : “ Suatu reaksi oksidasi

eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai

dengan timbulnya api atau penyalaan.”

Definisi kebakaran menurut pengertian

Asuransi secara umum :” Sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak

terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata,terjadi secara tidak

sengaja, tiba-tiba serta menimbulkan kecelakaan atau kerugian.”

2.6.3 Pengertian Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran atau branwir adalah petugas atau dinas yang dilatih

dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Dinas pemadam kebakaran adalah

unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-

tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat.

Biasanya para pemadam kebakaran memakai baju anti api agar tidak mudah tebakar

dan juga mereka memakai bagian baju yang mengkilat agar mudah terlihat.

2.6.4 Klasifikasi Kebakaran

Yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau

pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda / bahan yang terbakar.

Dengan adanya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan akan lebih mudah atau

lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemillihan media pemadaman yang akan

dipergunakan untuk melaksanakan pemadaman (Perda DKI,1992).

Menurut Perda DKI (1992) klasifikasi kebakaran sesuai dengan bahan

bakar yang terbakar dan bahan pemadaman untuk masing-masing kelas yaitu:

|

|

4

a.

Kelas A

Termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah

terbakar biasa, misalnya: kertas,kayu,maupun plastic. Cara mengatasinya

yaitu bisa dengan menggunakan air untuk menurunkan suhunya sampai

dibawah titik penyulutan, serbuk kering untuk mematikan proses pembakaran

atau menggunakan halogen untuk memutuskan reaksi berantai kebakaran.

b.

Kelas B

Kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan seperti cairan

combustible

dengan cairan flammable, seperti bensin, minyak tanah, dan

bahan serupa lainnya. Cara mengatasinya dengan bahan foam.

c.

Kelas C

Kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan untuk

mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non

kondusif agar terhindar dari sengatan listrik.

d.

Kelas D

Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium,

alumunium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu powder

khusus kelas ini.

2.6.5 Kerugian Akibat Kebakaran

Kerugian akibat kebakaran menurut Depnaker ILO,(1980) meliputi:

a)

Asap

b)

Gas beracun

c)

Kekurangan oksigen

d)

Panas

e)

Terbakar

|

|

4

Menurut Depnaker UNDP ILO,(1987) menyebutkan kerugian akibat

kebakaran dan segala akibat yang ditimbulkan disebabkan adanya

ketimpangan sebagai berikut:

a)

Tidak adanya sarana deteksi / alarm

b)

Sistim deteksi / alarm tidak berfungsi

c)

Alat pemadam Api tidak sesuai / tidak memadai

d)

Alat pemadam Api tidak berfungsi

e)

Sarana evakuasi tidak bersedia

f)

Dan banyak faktor lain seperti manajemen K3, program inpeksi, dan

pemeliharaan

2.6.6 Penyebab Kebakaran

Berikut ini penyebab terjadinya kebakaran yaitu :

a.

Bahan yang mudah terbakar. Barang padat, cair atau gas

(kayu,kertas,textile,bensin,minyak,acetelin dll)

b.

Panas (suhu) –

pada lingkungannya memiliki suhu yang demikian

tingginya,(sumber panas dari Sinar Matahari,Listrik (kortslutinng,panas

energimekanik (gesekan),Reaksi Kimia,Kompresi Udara)

c.

Oksigen (O2) adanya zat asam (O2) yang cukup. Kandungan (kadar) O2

ditentukan dengan presentasi (%),makin besar kadar oksigen maka api akan

menyala makin hebat, sedangkan pada kadar oksigen kurang dari 12 % tidak

akan terjadi pembakaran api. Dalam keadaan normal kadar oksigen diudara

bebas berkisar 21%, maka udara memiliki keaktifan pembakaran yang cukup

|

|

4

Dari ketiga faktor tersebut saling mengikat dengan kondisi yang cukup

tersedia. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam bentuk hubungan segitiga

kebakaran sebagai berikut :

Perlu diperhatikan apabila salah satu dari sisi dari sisi segitiga teersebut diatas tidak

ada, maka tidak mungkin terjadi kebakaran. Jadi,setiap kebakaran yang terjadi dapat

dipadamkan dengan tiga cara yaitu :

1.

Dengan menurunkan suhunnya dibawah suhu kebakaran

2.

Menghilangkan zat asam

3.

Menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar

2.6.7 Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Dalam upaya prosedur tanggap darurat secara garis besar meliputi

rencana / rencana dalam menghadapi keadaan darurat, pendidikan dan latihan

penanggulangan keadaan darurat serta proses evakuasi atau pemindahan dan

penutupan (Jusuf,1999).

Pencegahan kebakaran dan penangulangan korban kebakaran tergantung

lima (5) prinsip pokok(Suma’mur,1996) sebagai berikut:

1)

Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atas keadaan

panic

2)

Pembuatan bangunan tahan api

3)

Pengawasan yang teratur dan berkala

4)

Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya

5)

Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai

akibat kebakaran

|

|

4

Sedangkan menurut suprapto,(1995) ketentuan dan persyaratan teknis

dalam proteksi kebakaran pada bangunan meliputi:

1)

Melakukan pemeriksaan dan pengecekan kondisi dan keandalan

sarana dan peralatan sistem proteksi kebakaran

2)

Melengkapi sarana dan peralatan proteksi didasari atas analisis

risiko bahaya dan standar serta ketentuan yang berlaku

3)

Standar dan ketentuan teknis proteksi kebakaran harus diterapkan

dan disebarluaskan

4)

Setiap gedung harus dilengkapi dengan sarana pengamanan

terhadap kebakaran secara lengkap dan memenuhi standard dan

ketentuan teknis yang berlaku

5)

Perlu dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala

untuk menjamin agar sarana dan peralatan proteksi kebakaran

dalam kondisi siap pakai

2.6.8 Fasilitas Penanganan Kebakaran

Sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan

mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun

manual,digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam

melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistim itu digunakan dalam

melaksanakan penanggulangan awal kebakaran (Perda DKI Jakarta, 2008). Sarana

yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa

dari kebakaran dan bencana lain(Perda DKI Jakarta,2008).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kep Men PU No.

10/KPTS/2000), setiap bangunan gedung harus melaksanakan pengaturan

|

|

4

pengamanan terhadap bahaya kebakaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan

pembangunan sampai tahap pemanfaatan sehingga bangunan gedung senantiasa

aman dan berkualitas sesuai dengan fungsinya. Salah satu dari pelaksanaan

pengamanan ini adalah melengkapi gedung dengan sarana proteksi aktif kebakaran,

yang terdiri dari:

1)

Sarana pendeteksi dan peringatan kebakaran

1.1 Detektor dan alarm Kebakaran

Berdasarkan SNI 03-3985-2000 Alarm kebakaran adalah

komponen dari sistem yang memberikan isyarat/tanda setelah kebakaran terdeteksi.

Komponen dari sistem deteksi dan alarm kebakaran yang

berfungsi untuk mengontrol bekerjanya sistem, menerima dan menunjukkan adanya

isyarat kebakaran, mengaktifkan alarm kebakaran, melanjutkan ke fasilitas lain

terkait, dan lain-lain. Panel kontrol dapat terdiri dari satu panel saja, dapat pula

terdiri dari beberapa panel kontrol.

Titik panggil manual adalah alat yang dioperasikan secara

manual guna memberi isyarat adanya kebakaran. Untuk kepentingan standar ini,

detektor kebakaran otomatik diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya seperti tersebut

di bawah ini:

a.

Detektor panas yaitu alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju

kenaikan temperatur yang tidak normal

b.

Detektor asap yaitu alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang

tidak terlihat dari suatu pembakaran

c.

Detektor nyala api yaitu alat yang mendeteksi sinar infra merah, ultra

violet,atau radiasi yang terlihat yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran

|

|

4

d.

Detektor gas kebakaran yaitu alat untuk mendeteksi gas-gas yang

terbentuk oleh suatu kebakaran

e.

Detektor kebakaran lainnya yaitu alat yang mendeteksi suatu gejala

selain panas,asap, nyala api,atau gas yang ditimbulkan oleh kebakaran

2)

Sarana pemadam kebakaran

2.1 Hidran Kebakaran

Instalasi Hidran kebakaran adalah suatu sistim pemadam kebakaran tetap

yang menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui pipa –

pipa dan selang kebakaran. Sistim ini terdiri dari persediaan air,pompa perpipaan,

kopling outlet dan inlet serta selang dan nozzle (SNI 225-1987).

Sedangkan berdasarkan jenis dan penempatannya hidran menurut SNI

225-1987 terdiri dari:

1)

Hidran gedung

Hidran gedung terdiri dari dua persyaratan yaitu:

a)

Persyaratan teknis

1.

Diameter selang maksimal 1,5 inci

2.

Minimal debit air 380 liter/menit

3.

Tekanan air maksimal 4,5 kg/cm 2

4.

Diameter pipa (kopling) 2,5 inci

b)

Persyaratan umum

1.

Letak kotak hidran dalam gedung mudah dilihat

2.

Letak kotak hidran dalam gedung mudah dicapai, tidak

terhalang

3.

Kotak hidran mudah dibuka

|

|

4

4.

Panjang selang maksimal 30 m

5.

Selang dalam kondisi baik (tidak membelit bila di

tarik)

6.

Pipa pemancar (nozzel) terpasang pada selang

7.

Pipa hidran bercat merah

8.

Kotak hidran bercat merah

9.

Kotak hidran diberi tulisan “hydrant”berwarna putih

2)

Hidran halaman

a)

Persyaratan teknis

1.

Debit air hidran 950 liter/menit

2.

Tekanan maksimal 7kg/cm²

dan tekanan minimum 4,5

kg/cm²

3.

Diameter selang 2,5 inci

b)

Persyaratan umum

1.

Pilar hidran di pasang pada ketinggian 50 cm dari

pemukaan tangga

2.

Jarak pilar hidran dari pagar 1 m

3.

Hidran halaman mudah terlihat, mudah dicapai, tidak

terhalang oleh benda-benda lain

4.

Pilar hidran harus dicat merah

5.

Selang hidran dalam keadaan baik

3)

APAR

Berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No:PER.04/MEN/1980, Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah

dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.

|

|

5

Kebakaran dapat digolongkan:

1.

Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A);

2.

Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan

B);

3.

Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C);

4.

Kebakaran logam (Golongan D).

Jenis alat pemadam api ringan terdiri:

a.

Jenis cairan(air);

b.

Jenis busa;

c.

Jenis tepung kering;

d.

Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya)

4)

Alat pemercik air otomatis (Springkler)

Sprinkler

adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang

mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air

dapat memancar kesemua arah secara merata(Kep Men PU No.10/KPTS/2000).

2.6.9 Sarana Penyelamatan Jiwa

Pada

saat kebakaran, sarana penyelamatan jiwa merupakan hal yang

penting dilakukan, mengingat jiwa manusia tidak bisa dinilai dengan harta ataupun

yang lainnya. Upaya penyelamatam jiwa merupakan upaya untuk membimbing

orang menuju jalan keluar, mengarah jauh dari daerah bahaya dan mencegah agar

|

|

5

tidak terjadi panik. Rute penyelamatan terdiri dari tiga tipe yang dapat digunakan

untuk melarikan diri dari bahaya kebakaran,yaitu:

1.

Langsung menuju tempat terbuka

2.

Melalui koridor atau gang

3.

Melalui terowongan atau tangga kedap asap/api

A.

Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat

menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan

personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik

untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Rumah sakit sebagai salah

satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, merupakan bagian dari sumber daya

kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya

kesehatan.

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan

pelayanan paripurna(komprehensif), penyembuhan penyakit(kuratif) dan pencegahan

penyakit(preventif) kepada masyarakat.

B.

Kantor Polisi

Kantor polisi adalah kantor tempat mengerjakan urusan kepolisian.

|