3

BAB 2

DATA DAN ANALISA

2.1 Data dan Literatur

2.1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

a.

Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Bapak Wantoni dan Ibu Ambiya selaku

juru bicara sanggar tari sintren Sinar Harapan yang terletak di Desa

Cangkol Kecamatan Lemah Wungkuk dan Bapak Elang Herry selaku

juru bicara sanggar tari sekar Pandan yang terletak di kawasan dalam

Keraton Kacirebonan, Jl. Pulosaren No. 48.

Gambar 2.1Bapak Elang Herry

Gambar 2.2 Bapak Wantoni

|

4

b.

Buku Referensi

Buku Referensi mengenai Tari Sintren didapat dari Buku

Hiburan

Masa Lalu dan Tradisi Lokal

pengarang Fandy Hutari, Banyumas :

Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak pengarang Budiono Herusatoto,

dan Sintren pengarang Dianing Widya Yudisthira.

Penulis

: Budiono Herusatoto

Penerbit

: LKIS

Tahun Cetak : 2008

Halaman : 264 hal

Panjang

: 21 cm

c.

Observasi

Merupakan hasil Quesioner yang di sebarkan secara online untuk 70

responden.

|

|

5

2.1.2 Sejarah sintren

Sumber dari Cirebon menyatakan bahwa asal mula lahirnya sintren adalah

kebiasaan kaum ibu dan putra-putrinya yang tengah menunggu suami atau

ayahnya mereka pulang dari mencari ikan di laut. Ungkapan seperti ini merupakan

kesimpulan Ambiah, ketika kanak-kanak mendengar ucapan kakeknya

“ketimbang turu sore-sore, mbari ngenteni wong luru iwak teka, mending gawe

dolanan sing bagus, ambir wong pada seneng”. (Dari pada tidur sore-sore, sambil

menunggu kaum nelayan datang dari menangkap ikan, lebuh baik membuat

permainan yang menarik). Permainan yang dimaksud adalah sintren, dan itu

dilakukan setiap sore secara terus menerus, sehingga hampir menjadi bagian yang

tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Lama-kelamaan sintren berubah menjadi

sebuah permainan dalam menunggu para nelayan pulang. Hingga kini sintren

menjadi sebuah warisan budaya yang luhur yang perlu dilestarikan.

Pada masa lampau meminta petunjuk untuk mengatasi kondisi alam selalu

mempergunakan kekuatan supranatural. Kaitannya memanggil roh melalui sintren

karena kesulitan yang dialami masyarakat tidak bisa dipecahkan melalui

logikanya. Misalnya pada saat itu para nelayan mengalami kesulitan untuk melaut,

maka diselenggarakan pertunjukan sintren untuk memberikan petunjuk.

Pada perkembangan selanjutnya, sintren dipentaskan oleh para nelayan berkeliling

kampung atau ngamen untuk mengadakan pertunjukan.

Dalam pertunjukan tersebut, mereka menyelenggarakan pementasan di

tempat keramaian. Pada tempat tersebut, mereka tidak mengajukan persyaratan

dengan ketentuan tempat harus suci, yang penting bersih dan ada ruang untuk

pentas. Dari hasil pentas keliling tersebut mereka mendapatkan uang saweran

yang cukup lumayan. Dari semula hanya untuk menambah uang dapur, sintren

kemudian dijadikan obyek untuk mencari nafkah hidup.

|

6

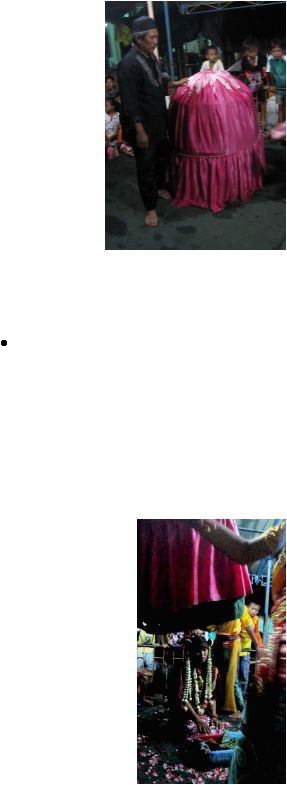

Gambar 2.3 Pertunjukan Sintren

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Bila sedang menari dilempari uang penari sintren langsung terkulai lemas.

Tarian yang mengalami kesurupan pada masa pra Islam mempunyai peran yang

sangat penting, karena dipercaya dapat memberikan petunjuk untuk mengatasi

kekuatan roh jahat.

Kesenian yang unik ini patut pula dipertanyakan bagaimana latar belakang

keberadaannya. Beberapa sumber yang mengungkapkan asal keberadaan sintren

di tengah-tengah masyarakat. Sumber-sumber ini kebanyakan berupa cerita-cerita

rakyat yang di tuangkan secara oral

kemudian di sesuaikan dengan kenyataan.

Rupa-rupanya budaya untuk menuliskan sesuatu, khususnya kesenian, pada masa

lalu bukanlah kebiasaan rakyat kebanyakan.

2.1.3 Arti Kata Sintren

Secara etimologi bahasa, Sintren berasal dari kata Si dan Putren, bila

digabung menjadi Si Putren (sang putri). Sebutan sang putri ini merujuk pada

putri jelmaan, yaitu perempuan yang dimasuki roh bidadari sehingga perempuan

itu menjadi jelmaan bidadari. Bentuk istilah

ini diyakini

Pardiyo (1983) dan

Sugianto sebagaimana dikutip dalam buku Deskripsi Kesenian Daerah (2005).

|

|

7

Berbeda dari Pardiyo dalam membangun argumennya, Sugianto menyebut

bahwa asal istilah sintren berasal dari kata si dan tren. Si, menunjuk pada kata

sandang atau sebutan yang artinya ia atau dia. Sedangakan tren, diuraikan dari

suku kata tri yang mendapat akhiran an. Makna suku kata tri merujuk pada kata

putri sehingga kata sintren berasal dari kata si putrian yang menunjuk

pada pelaku putri.

Pada prinsipnya, bentuk kesenian sintren adalah pertunjukan yang

memperlihatkan unsur magis dari penari perempuan yang dimasuki roh halus atas

panggilan Pawang (di Brebes disebut kemladang) hingga mengalami trance.

Sintren Brebes hanya digelar saat musim kemarau untuk meminta hujan,

Karakteristik itu juga bisa dilihat dari iringan musik bumbung/ lodong (bambu)

dan alunan musik buyung (tempayan wadah air).

( Chumedi, Imam.

Menghidupkan Seni Sintren,

Diakses 02 Februari 2013 dari

Sintren itu Simbol Kebebasan

Memang belum ada kesepakatan tentang

kapan kesenian sintren ini muncul. Namun ada satu informasi yang sedikit banyak

menerangkan hal tersebut. Rumekso Setyadi yang menulis Masa Lalu Kolonial

dalam Sintren Masa Kini dalam buku Penghibur(an) Masa Lalu dan Budaya

Hidup Masa Kini Indonesia mengemukakan bahwa transformasi kekuasaan di

pesisir dari kekuasaan Mataram ke pemerintah kolonial ditengarai sebagai

munculnya kesenian sintren ini. Menurutnya, sintren adalah kesaksian dari sebuah

kebudayaan kolonial yang pernah berkembang di kalangan elite birokrasi Eropa

dan aristokrat pribumi, yaitu kegemaran berpesta dan dansa-dansi mewah di

gedung-gedung pertunjukan. Untuk meniru gaya borjuasi kolonial, rakyat

membuat suatu bentuk kesenian yang merupakan ekspresi imitasi dari sebuah

produk kebudayaan elite dan kemudian terciptalah sintren.

Menurut pelaku seniman tradisional Cirebon, sintren pernah digunakan

sebagai alat perlawanan pada masa kolonial dahulu melalui syair-syair dalam

lagunya. Sintren mulai dikenal dan populer pada 1940-an. Pada periode 1950-an,

sintren banyak dimanfaatkan oleh puluhan partai yang berebut kekuasaan. Namun,

perkembangan sintren mulai redup sejak masa Orde Baru.Terlepas dari itu,

menurut saya, kesenian sintren merupakan perlambang kebebasan. Ini dapat kita

|

|

8

lihat dari bentuk pertunjukannya. Adegan saat sintren diikat dengan seutas tali dan

dimasukkan ke dalam kurungan, itu merupakan lambang kebebasan yang

direnggut. Saat sintren terbebaskan dari tali yang mengikatnya merupakan simbol

kebebasan. Diikuti dengan menari sebagai ekspresi dari kebebasan tadi. Berat

dugaan saya, sintren muncul pada saat zaman kolonial, sebagai ekspresi sindiran

pada penguasa. Benar atau tidaknya perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi.

Sekarang, sintren biasanya digelar pada upacara pernikahan/hajatan atau

upacara laut. Tidak hanya di Cirebon, sintren juga dapat ditemui di daerah-daerah

pesisir lainnya, seperti Pamanukan, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Bahkan sintren juga bisa ditemui di Pekalongan, Tegal, dan Batang, Jawa Tengah.

Belakangan, kesenian ini jarang ditemui, bahkan di tempat lahirnya sekalipun.

Seperti halnya kesenian tradisional lain, sintren mulai tersisih oleh bentuk

kesenian dan hiburan modern.

(Hutari, Fandy. (2011).

Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Yogyakarta:

INSISTPress)

2.1.4 Peranan dan Fungsi

Menurut Penjelasan Bapak Wantoni, selaku Wakil Ketua Sanggar Tari Sintren

Sinar Harapan, Tari Sintren Memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut :

1.

Sebagai sarana hiburan masyarakat.

2.

Apresiasi seni dan nilai-nilai estetika masyarakat

3.

Digunakan untuk keperluan upacara-upacara ritual seperti bersih desa,

sedekah laut, upacara tolak bala, nadzar, ruwatan dan pernikahan.

4.

Untuk memeriahkan peringatan hari-hari besar, seperti hari ulang tahun

kemerdekaan dan hari jadi.

2.1.5 Tempat Pagelaran

Tempat yang digunakan untuk pertunjukan kesenian sintren adalah arena

terbuka. Maksudnya berupa arena pertunjukan yang tidak terlihat batas antara

penonton dengan penari sintren maupun pendukungnya. Hal ini dimaksudkan agar

lebih komunikatif dengan dibuktikan pada saat acara Balangan dan Temohan,

dimana antara penonton dan penari Sintren terlihat menyatu dalam satu

|

|

9

pertunjukan dengan ikut menari setelah penonton melakukan balangan pada

penari Sintren.

2.1.6 Lagu/Tembang

Jenis tembang yang biasanya digunakan mengiringi kesenian sintren

adalah tembang

a). Sulasih Sulandono Laras Slendro Pathet Manyuro;

b). Tembang Turun-Turun Sintren, Laras Slendro Pathet Manyuro ;

c).Tembang Pitik Walik, Laras Slendro Pathet Manyuro;

d). Tembang Kembang Laos, Laras Slendro Pathet Manyuro.

Menurut fungsinya tembang pengiring sintren digolongkan menjadi 5 (lima)

bagian yaitu :

1.

Iringan Proses Pembentukan Sintren

Tembang Turun Sintren digunkan sebagai doa pembuka agar roh Sulasih

masuk ke dalam raga calon penari sintren. Saat tembang dilantunkan

maka penari sintren akan ganti pakain dari pakain biasa dengan pakain

sintren dalam keadaan badan terikat tali dan dalam kurungan.

2.

Iringan Penyajian Hiburan

Tembang dolanan khas Sintren dan tembang yang sesuai keadaan saat ini

misalnya lagu-lagu campursari.

3.

Iringan Permohonan dan Puji Rahayu (pengruwatan)

Lagu kembang orok-orok atau kembang lombok untuk permohonan

sintren ganti busana misalnya dari pakain kebaya menjadi rok.

Tembang kawula gusti, untuk permohonan maaf kepada sintren yang

pingsan karena marah atau tidak berkenan hatinya.

Tembang kembang mawar, dilantunkan untuk mengiringi permintaan

temohan kepada penonton.

‘

|

|

10

4.

Iringan Penyajian Akrobat

Tembang Dayung untuk atraksi permainan piring dan lilin. Tembang

ayam walik untuk permainan naik diatas kurungan. Tembang Hertu

Gelang untuk permainan duduk diatas pucuk keris.

Tembang Turun Sintren, untuk pertanda bahwa permainan Sintren akan

usai. Tembang Piring Kedawung, untuk melepas roh Dewi Sulasih dan

Sintren berganti busana keseharian.

2.1.7 Busana

Peran Sintren mengenakan dua jenis busana yaitu sebelum “disahkan”

sebagai Sintren dan busana saat menjadi Sintren. Sebelum menjadi Sintren

busananya terdiri dari baju kebaya tangan pendek dan celana Sontog.

dan setelah menjadi sintren busananya terdiri dari:

1.

Siger atau iket, Hiasan Kepala

2.

Sumping, adalah hiasan yang dipakai dikepala dengan untaian bunga

melati di samping kanan dan kiri telinga sebagai kuncir.

3.

Kacamata hitam, berfungsi sebagai penutup mata karena selama menari,

sintren selalu memejamkan mata akibat kerasukan “trance”, juga sebagai

ciri khas kesenian sintren dan menambah daya tarik/mempercantik

penampilan.

4.

Kebaya lengan pendek

5.

Benten atau Beubeur , Ikat Pinggang berjumlah sehelai/selembar dililitkan

di pinggang dan diletakkan di samping kiri dan kanan kemudian diutup

sabuk atau diletakkan didepan

6.

Kewer , Selendang

7.

Ombyok atas, berupa hiasan di leher

8.

Sinjang, model busana wanita Jawa (Tapih)

9.

Keris kecil (cunrik)

|

11

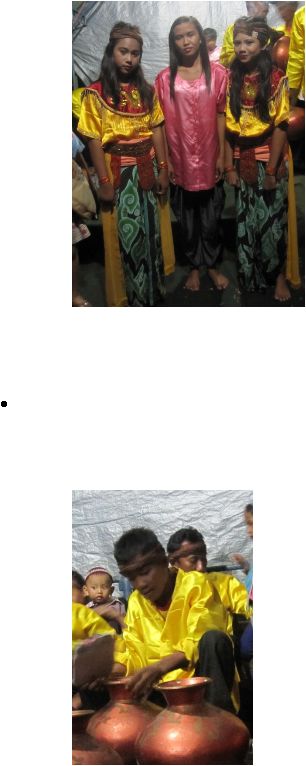

Gambar 2.4 Pakaian Sintren

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Busana Pengapit terdiri dari :

a.

Sinjang

b.

Baju Kutung

c.

Beubeur

d.

Sampur

e.

Siger

|

12

Gambar 2.5 Pakaian Pengapit

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Busana nayaga terdiri dari:

a.

Baju takwa

b.

Iket

Gambar 2.6 Pakaian Nayaga

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

|

13

Busana dalang terdiri dari:

a.

Kampret hitam

b.

Pangsi hitam

c.

Iket

Gambar 2.7 Pakaian Pawang

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Busana pesinden

Busana Pesinden, apabila dibawakan oleh anak-anak, hampir sama dengan

busana Pengapit, hanya saja tidak mempergunakan sampur.

Apabila dibawakan oleh orang dewasa, mereka mengenakan

kain dan kebaya.

|

14

Gambar 2.8 Pakaian Pesinden

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

2.1.8 Simbol/ ragam hias

Seni Tari Sintren memiliki Simbol dan makna dari setiap atribut, gerakan

yang digunakannya, menurut hasil wawancara dari Bapak Elang Herry, ketua

sanggar Sekar Pandan, Keraton kacirebonan, rata-rata kesenian Cirebon berupa

syiar atau penyampaian nasihat dan makna dari Atribut dan alat yang digunakan

oleh seni tari Sintren adalah sebagai berikut :

1.

Alat Musik yang berupa Buyung (tempat air) , lodong (alat untuk

mengambil air dari batang bambu yang besar), tingtung (dua ruas bambu) /

kumpulan beberapa Lidi, sepotong karet, dan kecrek menandakan

Kesederhanaan dan tidak berlebihan, karena pada dasarnya alat-alat

tersebut merupakan alat dapur, sehingga mereka hanya perlu memakai

barang yang sudah ada.

2.

Kurungan Ayam yang berarti simbol kehidupan, yang berarti pada setiap

lengkungan kurungan ayam adalah kehidupan manusia yang bisa sewaktu-

waktu berada di atas atau berada di bawah. Tetapi ada pada suatu versi

yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda, Kurungan ini merupakan

|

|

15

simbol dari pejuang yang terpenjara dalam waktu yang lama dan terbebas

kembali.

3.

Pakaian Sintren itu sendiri sebelum memasuki sangkar merupakan simbol

kesederhanaan dan setelah berdandan dalam kurungan merupakan analogi

dari seorang Bidadari atau Puteri Suci yang memiliki kebesaran

4.

Kacamata hitam dalam tarian Sintren (pada beberapa daerah sebelum

dipakai kacamata hitam di lilit saputangan di sekeliling mata)

menganalogikan bahwa kalau melihat itu seharusnya memakai mata hati.

5.

Dikala Penari Sintren pingsan ketika dilempar benda (biasanya uang sawer,

berupa koin atau lembaran ataupun sarung) menganalogikan lupa dirinya

seseorang yang memiliki kebesaran (di saat masa kejayaan).

6.

Warna Baju Penari Sintren di Cirebon memiliki warna yang cerah yang

melambangkan kegembiraan atau kesenangan, jika ditelusuri dalam

sejarah Sintren itu merupakan kesenangan di saat nelayan pulang.

2.1.9 Alat Musik

Pertunjukan Sintren hanya diiringi musik yang terbuat dari bahan yang

sederhana. Yang dimaksud musik dalam sintren hanya berupa bunyi-bunyian yang

dikeluarkan dari buyung (yang terbuat dari gerabah) tanpa nada, dan dibantu oleh

13 suara lodong (yang terbuat dari ruas bambu). Walaupun tanpa nada layaknya

suara gamelan, akan tetapi buyung menghasilkan suara yang harmonis dan

mampu mengantarkan penonton pada situasi yang mencekam. Adapun alat-alat

atau instrumen pokok yang ada pada sintren adalah buyung, lodong, alat untuk

mengambil air dari batang bambu yang besar, tingtung berupa dua ruas bambu,

sepotong karet, dan kecrek. Untuk menghasilkan suara yang diinginkan, di dalam

buyung diisi dengan sedikit air, dan saat dibunyikan tangan kiri dimasukan ke

dalam buyung kemudian dipukul dengan karet.

|

16

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada empat buah alat musik yang digunakan

untuk mengiringi tembang, Yaitu:

1.

Bass

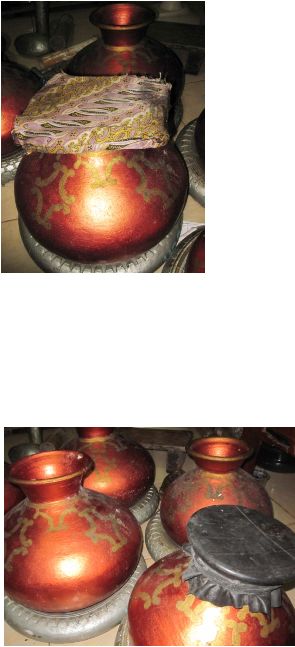

Gambar 2.9 Bass

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

2.

Buyung

Gambar 2.10 Buyung

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

|

17

3.

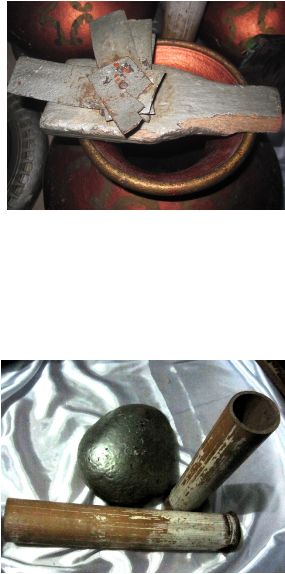

Kecrek

Gambar 2.11 Kecrek

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

4.

Tingtung

Gambar 2.12 Tingtung

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

2.1.10 Kurungan Ayam dan Parukuyan

Sebagai properti yang tidak kalah penting dan selalu harus ada dalam

pementasan sintren adalah parukuyan dan ranggap atau kurungan ayam.

Parukuyan adalah benda yang dipakai tempat menyan dan terbuat dari tanah liat

(gerabah). Sedangkan kurungan atau ranggap terbuat dari bambu dengan tinggi

2,5 m dan berdiameter 1 m yang ditutupi kain.

|

18

Posisi ranggap selalu ditempatkan pada kiri belakang panggung atau kiri

depan para pesinden, sedangkan parukuyan setelah dipergunakan disimpan di

pinggir panggung yang mudah dijangkau pawang. Yang menyangkut aspek non

seni adalah tempat dan sesajen. Walaupun sintren bisa dipentaskan dimana saja,

tetapi tetap memerlukan ruang yang bisa menampung semua perlengkapan dan

arena untuk atraksinya minimal 4 x 4 m2.

Gambar 2.13 Kurungan Ayam

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Benda lain yang menyangkut perlengkapan non seni adalah sesajen yang

meliputi: 7 macam penganan dan 7 rupa buah-buahan, kembang (bunga) 7 warna,

rokok dan cerutu, air putih, teh, kopi, 7 buah tumpeng kecil, perlengkapan untung

menginang, gula batu, dan kelapa muda berkulit hijau.

|

19

Gambar 2.14 Parukuyan

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Adanya sesajen ini merupakan peninggalan pada zaman Hindu dan

dihubungkan pula dengan mitos yang akhirnya membentuk tradisi upacara

selamatan. Sesajen ini diperlukan bukan semata-mata sebagai persembahan

kepada roh, namun lebih berfungsi sebagai lambang atau media dari dunia

manusia dengan dunia roh. Pada kondisi sekarang, sesajen ini bukan dimaksudkan

untuk persembahan kepada roh, namun fungsi sebenarnya adalah makanan bagi

para pelaku.

Gambar 2.15 Bunga 7 Rupa

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

|

|

20

Angka 7 bagi kepercayaan lama bermakna banyak atau tak terhitung.

Misalnya alam baka diungkapkan dengan lapis langit ke tujuh, dan mengacu pula

pada banyaknya hari yang dalam seminggu terdiri dari tujuh hari. Sebagai benda

non seni yang disajikan dalam pertunjukan sintren, sesajen tidak merupakan

keharusan. Apabila pertunjukannya untuk kepentingan tontonan biasa, tanpa

sesajen tidak mempengaruhi jalannya pertunjukan. Berbeda dengan pertunjukan

sintren untuk kepentingan ritual, sarana dan prasarana diusahakan selengkap

mungkin sesuai dengan kepercayaan masyarakat.

2.1.11 Jumlah Seniman/Seniwati Sintren

Anggota grup Sinar Harapan yang masih aktif sampai saat ini adalah

sebanyak 20 orang yang terdiri dari: dari:

1.

Pemusik, sebanyak tujuh orang;

2.

Pesinden, enam orang;

3.

Penari pengapit dua orang;

4.

Sintren satu orang;

5.

Pawang satu orang;

6.

Seorang pimpinan grup (merangkap pesinden);

7.

Dan pembantu umum dua orang.

2.1.12 Bentuk penyajian Sintren

Kesenian sintren disajikan secara komunikatif, karena di antara seniman dan

seniwati dengan penonton menyatu dalam satu arena pertunjukan.

Adapun Dalam pertunjukan kesenian sintren dibagi menjadi urutan sebagai

berikut :

1.

Pra pertunjukan, adalah saat dimulainya tabuhan gamelan sebagai tanda

akan dimulainya pertunjukan kesenian sintren dan dimaksudkan untuk

mengumpulkan massa atau penonton.

2.

Dupan, yaitu acara berdoa bersama-sama diiringi membakar kemenyan

dengan tujuan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar

selama pertunjukan terhindar dari mara bahaya.

|

21

3.

Membentuk (menjadikan) sintren adalah Tahapan menjadikan sintren

dilakukan oleh Pawang yang dengan membawa calon penari sintren

bersama dengan empat orang pemain. Dayang sebagai lambang bidadari

(Jawa: Widodari patang puluh) sebagai cantriknya Sintren. Kemudian

Sintren didudukkan oleh Pawang dalam keadaan berpakain biasa dan

didampingi para dayang/cantrik. Pawang segera menjadikan penari sintren

secara bertahap (yang disebut Paripurna), melalui tiga tahapan, yaitu :

Tahap Pertama, pawang memegang kedua tangan calon penari

sintren, kemudian diletakkan di atas asap kemenyan sambil

mengucapkan mantra, selanjutnya calon penari sintren dengan tali

melilit ke seluruh tubuh.

Gambar 2.16 Ritual sebelum masuk kurungan setelah diikat

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Tahap Kedua, calon penari sintren dimasukkan ke dalam sangkar

(kurungan) ayam bersama busana sintren dan perlengkapan merias

wajah. Beberapa saat kemudian kurungan dibuka, sintren sudah

berdandan dalam keadaan terikat tali, lalu sintren ditutup kurungan

kembali.

|

22

Gambar 2.17 Sintren masuk kurungan

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

Tahap Ketiga, setelah ada tanda-tanda sintren sudah jadi (biasanya

ditandai kurungan bergetar/bergoyang) kurungan dibuka, sintren

sudah lepas dari ikatan tali dan siap menari. Selain menari

adakalanya sintren melakukan akrobatik diantaranya ada yang

berdiri diatas kurungan sambil menari. Selama pertunjukan sintren

berlangsung, pembakaran kemenyan tidak boleh berhenti

Gambar 2.18 Sintren telah berganti pakaian setelah Kurungan dibuka

(foto : Dokumentasi Pribadi 2013)

|

23

4. Balangan dan Temohan.

Balangan yaitu pada saat penari sintren sedang menari maka dari arah

penonton ada yang melempar (Jawa : mbalang) sesuatu ke arah penari

sintren. Setiap penari terkena lemparan maka sintren akan jatuh pingsan.

Pada saat itu, pawang dengan menggunakan mantra-mantra tertentu

kedua tangan penari sintren diasapi dengan kemenyan dan diteruskan

dengan mengusap wajah penari sintren dengan tujuan agar roh bidadari

datang lagi sehingga penari sintren dapat melanjutkan menari lagi.

Sedangkan temohan adalah penari sintren dengan nyiru/tampah atau

nampan mendekati penonton untuk meminta tanda terima kasih berupa

uang ala kadarnya.

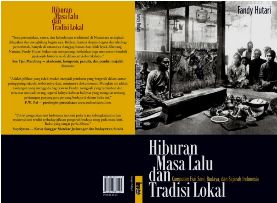

2.2 Data Buku Pembanding

Judul: HIBURAN MASA LALU DAN TRADISI LOKAL, Kumpulan Esai Seni,

Budaya, dan Sejarah Indonesia.

Penulis: Fandy Hutari

Penyunting: Fitri Indra Harjanti

Penerbit: INSISTPress

ISBN: 602-8384-44-5

Edisi: I, April 2011

Kolasi: 14×21cm; xiv + 164hlm

|

24

Gambar 2.18 Buku Mengenai Kesenian Sintren pada Buku Pelajaran Sekolah

2.3 Data Buku Kesenian Sintren

2.3.1 Outline

Buku akan berisi segala informasi mengenai Seni Tari Sintren dimulai dari

sejarah Sintren dan Lokasi kesenian; asal-usul dan perkembangan Tari Sintren,

simbolisasi dan makna dibalik seni tari sintren, urutan tarian dalam Tari Sintren,

musik pengiring dalam Sintren, pembahasan masing-masing pelaku dan peran dalam

Seni Tari Sintren, dan informasi lain seputar Tari Sintren.

2.3.2 Referensi Isi

Wawancara :

a.

Bapak Wantoni selaku juru bicara perwakilan Sanggar Sinar Harapan

sekaligus dalang atau pawang sintren

b.

Ibu Ambiya selaku Pemilik Sanggar Tari Sinar Harapan

c.

Bapak Elang Herry selaku pemilik sanggar tari Sekar Pandan di kawasan

keraton Kasepuhan

Dokumen dan Buku :

a.

Banyumas : sejarah, watak dan Budaya

|

|

25

b.

Mengenang Kesenian Masa Lampau

c.

Asal-Usul Tari Sintren

2.4 Data Khusus Kasus

Target Sasaran :

a. Demografi:

Jenis Kelamin : Unisex, Pria & Wanita

Usia

: 25 – 35 tahun

Pendidikan : Perguruan Tinggi

Pekerjaan : mahasiswa, pegawai negeri, swasta, wiraswasta

Golongan : B & A

Geografi : Kota Besar dan Pinggiran

b. Geografi :

Domisili

: Kota Besar di Indonesia

Wilayah

: Perkotaan

Kepadatan : Tengah hingga pinggiran kota

c. Psikografi :

Tingkat Sosial

: Menengah Ke atas

Gaya Hidup

: Modern, tetapi memiliki minat yang kuat terhadap

Seni budaya dan tari

Kepribadian

: Terpelajar, berpikiran terbuka, menyukai Seni

Perilaku

:

Menghargai hal-hal yang berbau seni,

Memiliki minat kepada keindahan suatu tarian

Menyukai hal yang berbau Mistis atau Magis

2.5 Analisa Kasus

Strength

|

|

26

a.

Isi buku yang akan mengulas mengenai salah satu kesenian Cirebon yang

menggunakan Trance yang berisi tentang sejarah, detail kostum, Ilustrasi alur

tarian, hingga filosofi atau makna dibalik Kesenian tersebut.

Weakness

a.

Penyempitan topik, yang membuat hanya kalangan tertentu saja yang

menyukai kesenian tari, terutama tarian yang mengandung Magis.

b.

Masyarakat luar bahkan Cirebon sendiri kurang mengetahui keberadaan

kesenian Sintren, yang kalah pamor dengan kesenian Tari Topeng.

(berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat dan penduduk

Jakarta )

Opportunity

Buku petunjuk mengenai seni dan Kebudayaan di Indonesia sebagian besar

hanya berisikan sedikit Visual dan tulisan terlalu monoton, sehingga pembaca cepat

merasa bosan, sehingga pembaca cukup sulit membacanya karena tulisan terlalu rapat.

Maka ini kesempatan untuk medesain buku tersebut.

Threat

Kesenian Tradisional yang semakin dilupakan masyarakat dengan semakin

maraknya pertunjukan seni modern, membuat ulasan buku mengenai seni tradisional

kurang diminati.

|