|

3

BAB 2

DATA DAN ANALISA

2.1. Metode Penelitian

Dalam proses pembuatan laporan ini, diperlukan beberapa metode penelitian,

yaitu:

1. Kajian pustaka

2. Survey Lapangan

3. Wawancara atau focus group discussion.

4. Penyebaran kuisioner atau angket.

2.1.1. Refrensi Buku “Peranakan Tionghoa di Nusantara”

Buku ini menyajikan kumpulan tulisan jurnalistik wartawan senior Iwan

Santosa mengenai Peranakan Tionghoa yang berada dari Barat hingga

Timur Indonesia, buku ini diterbitkan tahun 2012 oleh Kompas Penerbit

Buku.

Dalam buku ini penulis mendapatkan catatan jurnal Pecinan Jakarta

yaitu Glodok, seputar perjalanan masa lalu, hingga masa saat ini secara

garis besar. Penulis mendapatkan banyak informasi kebudayaan seputar

Kampung Cina Glodok dari masa ke masa.

2.1.2. Refrensi Buku “Peranakan Tionghoa: Sebuah Perjalanan Budaya”

Buku oleh Lily Wibisono yang diterbitkan oleh Intisari Mediatama

tahun 2006 menjabarkan secara lengkap kebudayaan – kebudayaan yang

dihasilkan oleh kaum Peranakan Tionghoa di Indonesia.

Penulis memperoleh banyak sekali informasi kebudayaan Peranakan

Tionghoa di Indonesia mulai dari arsitektur bangunan, interior, literatur,

kuliner, perabotan dan ragam pakaian peranakan yang dapat menjadi

dasar informasi penjelajahan budaya Peranakan Tionghoa di Glodok.

2.1.3. Refrensi Buku “Tempat – Tempat Bersejarah di Jakarta”

Buku oleh Adolf Heuken SJ yang diterbitkan tahun 1997 oleh Cipta

Loka Caraka berisikan kumpulan bukti peta dan foto-

foto tempat

bersejarah di Jakarta di mulai pada masa perdagangan VOC di Batavia.

Melalui buku ini penulis mendapatkan informasi tempat dan bangunan

Tionghoa di kawasan Pemukiman Cina di Glodok pada masa kolonial

|

|

4

Belanda berikut dengan foto tua tempatnya dan kisah sejarah yang ada

di dalamnya, yaitu Klenteng Jin De Yuan.

2.1.4. Refrensi Buku “Batavia In Nineteeth Century Photograph”

Buku oleh Scott Merrillees yang diterbitkan tahun 2001 oleh

Archipelago Press berisikan kumpulan foto kota Batavia pada abad ke

19.

Penulis memperoleh foto lama kawasan Glodok dan sekitarnya pada

abad ke 19, di sertai dengan deskripsi informasi pada setiap lokasi,

mulai dari gedung bekas Kedutaan RRC, Klenteng Jin De Yuan,

landscape Toko Tiga dan Pancoran.

2.1.5. Refrensi Buku “Batavia: Masyarakat kolonial abad XVII”

Buku oleh Henderik

E Niemeijer, yang diterbitkan tahun 2012 oleh

Masup Jakarta, menceritakan lengkap sejarah dan kehidupan masyarakat

di Batavia di masa kolonial Belanda pada abad 17 secara menyeluruh

dan berurutan sesuai tahun peristiwa.

Dari buku ini penulis memperoleh sejarah terbentuknya kawasan

Glodok secara runut, apa yang melatarbelakangi peristiwa 1740, penulis

juga memperoleh gambaran kehidupan masyarakat Tionghoa pada abad

17, bahwa saat itu sebagian dari masyarakat Tionghoa masih

mempertahankan gaya rambut taucang.

2.1.6 Refrensi Buku “Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740”

Buku oleh Johannes Theodorus Vermeulen, yang diterbitkan oleh

Komunitas Bambu sesuai judulnya spesifik menceritakan kehidupan

etnis Tionghoa di Batavia dan latar belakang yang menenggarai huru

hara pembantaian kaum Tionghoa di tahun 1740.

2.1.7. Refrensi Buku “Hari – Hari Raya Tionghoa”

Buku oleh Marcus A.S. berisikan secara khusus kebudayaan hari raya

Tionghoa secara lengkap dengan asal – usul hari raya terjadi.

Dalam buku ini penulis mendapatkan kejelasan kedatangan etnis

Tionghoa ke Indonesia, dan informasi hari raya yang dilakukuan

penduduk Tionghoa secara umum.

2.1.8. Refrensi Laporan Tugas Akhir “Perancangan Publikasi Buku

Pecinan

Semarang: Sepenggal Kisah, Sebuah Perjalanan”

Laporan Tugas Akhir mahasiswi Desain Komunikasi Visual Ananda

|

|

5

Astrid Adriane pada tahun 2012 membahas topik Pecinan Semarang

sebagai tujuan wisata budaya, penulis memperoleh refrensi kajian

pustaka yang digunakan untuk memperoleh informasi seputar Pecinan

dan Peranakan Tionghoa Indonesia.

2.1.9 Literatur Internet

Beberapa refrensi literatur yang di ambil dari internet antara lain:

Blog ini merupakan kumpulan dari kliping serta materi-materi

menarik yang penulisnya, Utamin Irfan kumpulkan dari hasil

pencarian asal-usul dari berbagai hal mengenai budaya masyarakat

Tionghoa. Blog ini juga berisi tentang cerita rakyat dan legenda mulai

zaman dinasti pertama sampai dengan asal mula perayaan masyarakat

Tionghoa, terlepas dari kepercayaan dan unsur keagamaan yang

dianut.

Situs ini membahas tentang pecinan, bukan saja hanya pada

pengertiannya, tetapi juga perkembangan dan penyebarannya di

Indonesia, hingga keberadaan kawasan Pecinan di beberapa negara di

belahan dunia.

3. http://web.budaya-tionghoa.net

Situs ini cukup aktif membahas informasi secara lengkap kebudayaan

dan sejarah Tionghoa dari negara asalnya dan juga informasi

kebudayaan dan sejarah Tionghoa di Indonesia.

4. http://nationalgeographic.co.id

Situs National Geographic Indonesia membahas berbagai segi

kehidupan lingkungan sosial budaya ekologi di Indonesia, terdapat

beberapa artikel yang membahas kawasan Glodok, dan kiltur orang

Tionghoa di Indonesia.

Penulis

mendapatkan bentangan peta kawasan Glodok dan sekitarnya

yang terbaru dari jangkauan Google.

2.1.10. Survey Lapangan

Penulis melakukan survey lapangan di kawasan Glodok dan sekitarnya

secara langsung untuk memperoleh informasi;

Foto dan rekomendasi tempat -

tempat di Glodok yang memiliki

keunikan untuk diangkat ke dalam buku.

Mengamati gaya hidup, keseharian, keramahan penduduk yang tinggal

di Area Glodok.

|

6

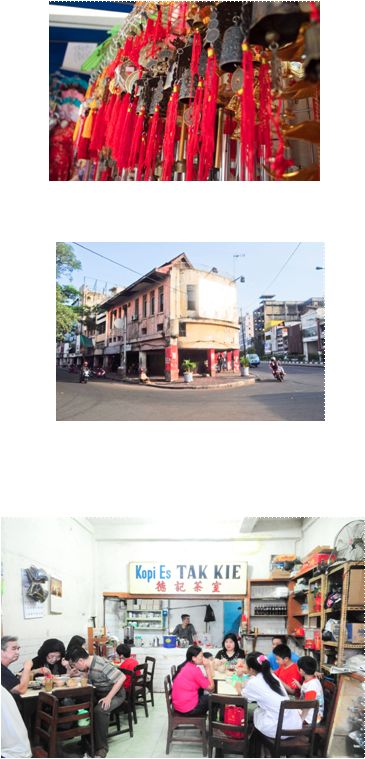

Gambar 2.1 Foto Suasana Pecinan Glodok 1

Gambar 2.2 Foto Suasana Pecinan Glodok 2

Gambar 2.3 Foto Suasana Pecinan Glodok 3

|

7

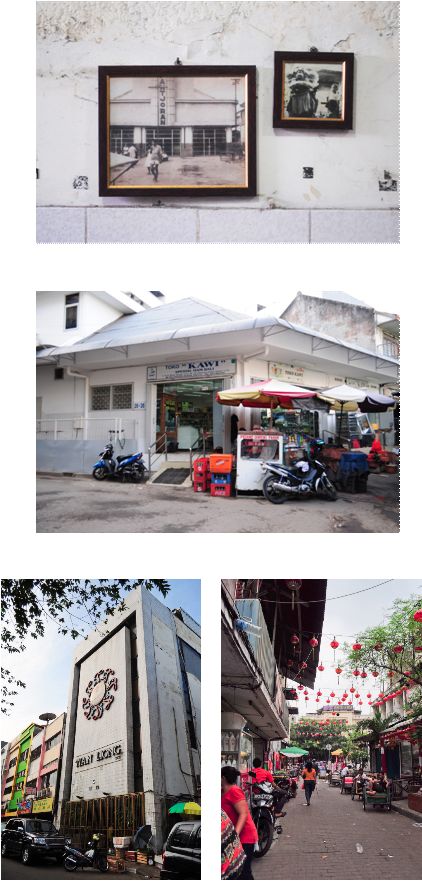

Gambar 2.4 Foto Suasana Pecinan Glodok 4

Gambar 2.5 Foto Suasana Pecinan Glodok 5

Gambar 2.6 Foto Suasana Pecinan Glodok 6(sebelah kiri) dan Gambar

2.7 Foto Suasana Pecinan Glodok 7(sebelah kanan)

|

8

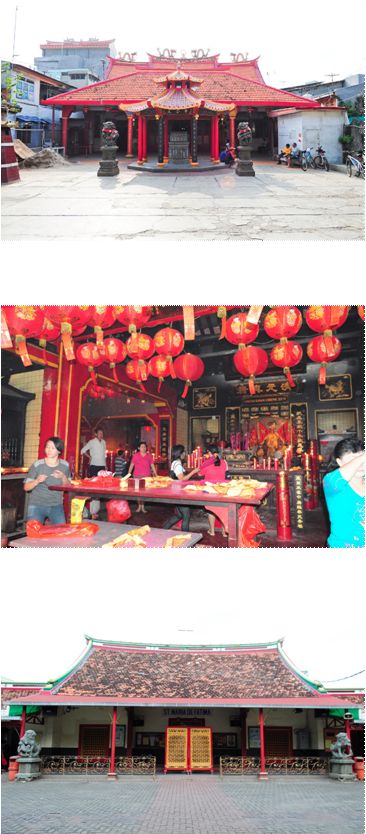

Gambar 2.8 Foto Suasana Pecinan Glodok 8

Gambar 2.9. Foto Suasana Pecinan Glodok 9

|

9

Gambar 2.10. Foto Suasana Pecinan Glodok 10

Gambar 2.11. Foto Suasana Pecinan Glodok 11

Gambar 2.12Foto Suasana Pecinan Glodok 12

|

|

10

2.1.11. Wawancara

Dalam menyusun laporan ini, penulis memerlukan informasi dari

berbagai narasumber yang memahami pembahasan topik tugas akhir

penulis atau sumber lain yang berhubungan dengan informasi konten

buku.

1.

David Kwa, pengamat Budaya Tionghoa di Indonesia yang sangat

memahami budaya Tionghoa di Indonesia.

2.

Kartum Setiawan, pengurus Komunitas Jelajah Budaya yang sudah

sejak tahun 2007 melakukan tur wisata budaya ke berbagai tempat

kebudayaan di Jakarta dan sekitarnya, salah satunya adalah Pecinan

Jakarta yang diakuinya memiliki peserta jelajah terbanyak

dibanding lokasi lain.

3.

Penduduk yang tinggal di Glodok, sebagai sumber informasi

Glodok dari dalam.

2.1.12. Kuisioner atau Angket

Kuisioner atau angket ditujukan untuk:

1. Mengetahui pandangan masyarakat umum tentang Glodok.

2. Kebutuhan visual target market untuk buku publikasi.

2.1.12.1 Kuisioner Untuk Mayarakat Umum

Dari total 137 pengisi kuisioner, dengan batasan umur 16 hingga di atas

30 tahun, dan 80% tinggal di Jakarta, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Pecinan paling dikenali oleh mereka adalah Kampung Cina Glodok,

setelahnya menyusul Kampung Cina Mangga Dua, Kampung Cina

Pasar Baru, Kampung Cina Pasar Senen dan Tanah Abang, Pecinan

Medan, Pecinan Semarang, Pecinan Bandung, Pecinan Magelang.

3.

Tiga kegiatan paling banyak yang dilakukan saat berada di Glodok

adalah untuk berbelanja produk elektronik, wisata kuliner, dan

wisata kota tua.

4.

2 dari 137 orang melakukan wisata budaya seharian di Glodok

(wisata kota tua, wisata kuliner, perayaan hari raya Tionghoa).

5.

Sedangkan wisata budaya yang dilakukan 19 orang yang

menghabiskan waktu selama 5-6 jam di Glodok mencakup wisata

kota tua, kuliner, perayaan hari raya Tionghoa.

6.

Wisata budaya yang dilakukan 76% dari total pengisi kuisioner

menghabiskan waktu kurang dari 1 jam hingga 2 jam di Glodok

umumnya wisata kuliner.

7.

Dari 137 orang, tidak ada yang mengatakan budaya Tionghoa

di

Glodok sudah tidak terasa lagi saat ini. 89% mengatakan budaya

Tionghoa masih sangat terasa di Glodok, 39% mengatakan biasa

|

|

11

saja.

8.

8 dari 137 memilih selain ”setuju” jika Glodok menjadi tempat

penting yang perlu diperhatikan di Jakarta sebagai tempat

bersejarah bagi perkembangan budaya Tionghoa di Jakarta (2

menyatakan tidak setuju, 6 kurang setuju, kurang mengerti, 50-50)

1. Karena tidak merasa Glodok itu unik secara sejarah dan budaya.

2. Tidak tahu kalau Glodok itu pecinan.

3. Sama dengan Pecinan di daerah lain

4. Tidak tahu sejarah dan budaya di Glodok, karena dikenal hanya

ekonominya saja.

5. Yang sering diekspos hanya klenteng dan pasar, tidak ada publi-

kasi sejarahnya.

6. Budaya Tionghoa hanya terasa saat ada hari raya Tionghoa saja.

7. Masih banyak daerah lain yang harus diperhatikan.

8. 2 dari 137 orang menyatakan tidak perlu dibuat publikasi bu-

ku yang berisi segala informasi dan keunikan Glodok, padahal

memberi nilai 8 & 9 untuk pernyataan Pecinan Glodok adalah

salah satu tempat unik di Jakarta dan wajib menjadi lokasi wi-

sata bagi para turis.

9. Secara garis besar,3 hal positif yang diperoleh setelah berkun-

jung ke Glodok;

1. Merasakan budaya Tionghoa yang ada di Glodok (82 orang)

2. Wajah Indonesia yang beragam suku bangsa (13 orang)

3. Mempelajari nilai hidup seperti keuletan orang Tionghoa

yang bekerja di sana. (6 orang)

4. 19 sisanya tidak ada pengalaman positif berkaitan budaya

Tionghoa di Glodok.

10. 21 dari 137 berpendapat area Glodok masih perlu diperbaiki

melalu ekspos atau publikasi ke luar yang baik.

2.2. Definisi Peranakan Tionghoa

Menurut salah satu literatur

http://asalusulbudayationghoa.blogspot.com, Tionghoa atau tionghwa,

adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di

Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam Bahasa Mandarin.

Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa.

Sedangkan istilah peranakan Tionghoa pertama kali digunakan oleh

Bangsa Belanda di abad ke 18 untuk menyebut para keturunan imigran

Tionghoa yang datang dari Tiongkok beberapa waktu sebelumnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, istilah peranakan Tionghoa disingkat

menjadi peranakan saja. Dalam bahasa Indonesia, semua sudah seperti

|

|

12

sepakat bahwa sebutan Tionghoa adalah yang paling menyenangkan.

Tionghoa sudah berarti ‘’orang dari ras Cina yang memilih tinggal dan

menjadi warga negara Indonesia’’. Kata Tionghoa sudah sangat enak

bagi suku Cina tanpa terasa ada nada, persepsi, dan stigma mencina-

cinakan.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia pernah terbagi dalam tiga golongan

besar: totok, peranakan, dan hollands spreken.

Yang tergolong totok adalah mereka yang baru satu turunan di

Indonesia (orang tuanya masih lahir di Tiongkok) atau dia sendiri masih

lahir di sana lalu ketika masih bayi diajak xia nan yang, atau istilah

totok juga disebutkan kepada mereka yang saat ini masih memegang

teguh adat istiadat leluhurnya. Sama seperti suku lainnya di Indonesia

misalnya yang

masih memegang teguh urutan upacara pernikahan,

persalinan ataupun aturan kebudayaan lainnya.

Yang hollands spreken adalah yang dimana pun lahirnya- menggunakan

bahasa Belanda, mengenakan jas dan dasi, kalau makan pakai sendok

dan garpu, dan ketika Imlek tidak mau menghias rumah dengan pernik-

pernik yang biasa dipergunakan oleh peranakan maupun totok karena

dianggap kuno atau tidak sesuai atau tidak logis akibat tidak memahami

sama sekali arti dibalik asal usul tersebut.

Sedangkan yang disebut peranakan adalah yang sudah beberapa

keturunan lahir di tanah yang kini bernama Indonesia, kebanyakan tidak

lagi menggunakan bahasa suku (Hokkian, Hakka atau lainnya) ataupun

Bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu yang dipercakapkan dirumah.

(Irfan Utamin, http://asalusulbudayationghoa. blogspot.com, 2012)

Berdasarkan Volkstelling (sensus) pada masa Hindia Belanda, populasi

Tionghoa-

Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk

Indonesia di tahun 1930. Tidak ada data resmi mengenai jumlah

populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia

merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam

risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di

Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.

(Wikipedia, Tionghoa-Indonesia, 2012)

2.3. Sekilas mengenai Pecinan dan Kampung Cina

Menurut David Kwa, Dalam Pecinan dan Kampung Cina merupakan 2

nama yang digunakan untuk menyebut pemukiman orang Tionghoa di

Indonesia. Istilah Pecinan dipakai di Jawa. Sedangkan untuk wilayah

|

|

13

Jakarta orang dulu menyebut pemukiman orang Tionghoa dengan

sebutan Chineeseche Wijk atau Kampung Cina. Setelah Batavia

terbentuk barulah muncul pemukiman orang Tionghoa di Jakarta.

Menurut David Kwa, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai Pecinan

atau Kampung Cina jika memiliki beberapa hal berikut ini:

1. Klenteng

Klenteng merupakan tempat bersembahyang bagi orang Tionghoa,

sebenarnya Klenteng memiliki arti yang berbeda dengan Vihara.

Klenteng berkaitan langsung dengan budaya Tionghoa, sedangkan

vihara merupakan tempat ibadah agama Buddha, pada masa Orde

Baru, kegiatan yang berbau budaya Tionghoa ditekan dan dilarang

oleh pemerintah, menurut PP yang dikeluarkan.

Akhirnya klenteng –

klenteng yang berada di nusantara, di Glodok

khususnya memilih untuk bernaung menggunakan sebutan vihara

agar memperoleh ijin beribadah.

Klenteng:

a. Tempat sembahyang orang Tionghoa, Konghucu, Tao

b. Menyembah Dewa lokal sebagai pusat ibadah

Vihara:

a. Tempat ibadah agama Buddha

b. Sang Buddha Sidarta Gautama sebagai sumber ajaran agama.

Berubahnya klenteng –

klenteng di berbagai Pecinan membuat

banyak persepsi yang mengidentikan Vihara –

Buddha –

China.

Bahwa Buddha adalah agama bagi orang Cina/ Tionghoa. Padahal

masuknya agama Buddha di Indonesia berasal dari zaman Kerajaan

Buddha, jaman dibangunnya candi – candi, seperti: Candi Borobudur.

2. Rumah – rumah yang masih berciri khas Tionghoa

Rumah warga Tionghoa memiliki ciri khas klasik.

Ciri yang paling sederhana yang masih dapat dijumpai hingga tahun

2013 ini yaitu dipasangnya Cermin bundar di bagian depan rumah

yang dipercaya sebagai penolak bala.

Masih banyak juga ciri klasik lainnya;

3. Penduduk yang mayoritas Tionghoa.

4. Bahasa yang ada di lingkungan sehari – hari.

5. Toko dan usaha warga sekitar.

a. Dagangan barang / peralatan Tionghoa.

b. Toko obat Cina.

c. Kuliner, tempat jajanan masakan Cina / Peranakan.

|

|

14

d. Toko Alat Sembahyang.

2.4. Sekilas Sejarah Glodok

Kawasan Pemukiman Tionghoa di Glodok terbentuk setelah terjadi

peristiwa pembantaian 10.000 orang Tionghoa

di Angke pada tahun

1740.

Sebelum Tragedi Pembantaian di Angke 1740

Sejak zaman sebelum Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen

berkuasa, orang Tionghoa tinggal di berbagai area di sekitar Batavia,

tidak ada larangan karena orang Tionghoa memiliki jasa membangun

kota Batavia. Banyak gedung –

gedung peninggalan zaman belanda

yang dibangun oleh orang Tionghoa, dapat dilihat dari berbagai bentuk

arsitekturnya, warnanya, seperti Gedung Arsip yang ada di jalan Gajah

Mada misalnya., bentuk dan keindahan ukiran,

warna yang dipakai

merupakan karya orang Tionghoa pada zaman itu.

Pada zaman itu, orang Tionghoa mampu mengerjakan banyak hal,

berbagai jasa pertukangan saat itu dikerjakan orang Cina. Belanda yang

ketika itu memegang kuasa atas kota selama penjajahan sangat

membutuhkan keberadaaan orang Tionghoa utuk membangun kota

Batavia.

Kota Batavia

Pengertian Kota yang benar adalah kawasan Betawi / Batavia yang

berada di dalam benteng di masa itu. Mencakup Pintu Besar Utara, Kali

Besar, Museum Bank Indonesia, hingga kawasan Beos. Yang menjadi

batas dalam kota: Pintu Besar Selatan ke Utara. Pintu Besar Selatan

terletak di luar benteng, sering disebut juga Pintu Baru disebut juga

Nieuedietspoort. Ada juga Pintu Kecil yang merupakan akses kecil

untuk masuk ke Pintu Besar, bernama Dietspoort, oleh karena

bentuknya yang berupa pintu kecil, maka penduduk sekitar

menyebutnya Pintu Kecil.

Tragedi Pembataian Angke 1740

Seiring majunya Batavia di Indonesia, hingga tahun 1740 warga

Tionghoa ikut menyumbang kepadatan penduduk

di Batavia, jumlah

warga Tionghoa semakin banyak jumlahnya, namun tidak selaras

dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Akibatnya banyak sekali

pengangguran dan warga Tionghoa yang mengalami kemiskinan.

Sedikitnya lapangan pekerjaan, selisih paham sesama kaum Tionghoa,

|

|

15

kondisi kawasan luar tembok kota yang tidak aman, merosotnya wibawa

Kapiten Cina karena tidak becus membenahi berbagai permasalahan,

serta perlakuan tidak adil pemerintahan kolonial lewat peraturan yang

menyulitkan kehidupan warga Tionghoa, dikhawatirkan pemerintahan

kolonial Belanda akan memicu pemberontakan warga Tionghoa kepada

pemerintahan.

Jika pemberontakan itu terjadi maka pemerintahan dapat ditundukkan

oleh warga Tionghoa karena jumlah warga yang sangat banyak dan

kepandaian yang dimiliki warga Tionghoa menimbulkan ketakutan

pemerintahan Belanda. Akhirnya Belanda memutuskan untuk

melakukan pembantaian massal warga Tionghoa secara membabi buta,

siapapun yang ditemui, segala umur, dibunuh dan jasad warga Tionghoa

dibuang ke kali.

Saat itu pemandangan yang terlihat adalah kali yang berwarna merah

karena bercampur dengan darah 10.000 orang Tionghoa yang dibantai

saat itu. Peristiwa memilukan ini kemudian dikenang oleh warga

Tionghoa yang tersisa dengan menamai kali tersebut Kali Angke.

Setelah Tragedi Pembantaian Angke tahun 1740

Seluruh warga Tionghoa kemudian diusir dari dalam kota Batavia dan

diisolasi di sebuah wilayah di luar tembok yang berada di area jarak

tembak meriam Belanda di pusat Kota Batavia. Wilayah tersebut

kemudian menjadi pemukiman utama warga Tionghoa di Jakarta dan

saat ini dikenal dengan nama Glodok.

Asal Usul Nama Glodok

Ada berbagai versi tentang asal usul nama Glodok yang ditemukan;

1.

Menurut Wikipedia, kata Glodok berasal dari Bahasa Sunda

“Golodog”. Golodog berarti pintu masuk rumah, karena Sunda

Kalapa(Jakarta) merupakan pintu masuk ke kerajaan Sunda.

2.

Menurut Wikipedia, nama Glodok juga berasal dari suara “grojok

grojok”, yaitu suara air yang keluar dari air pancuran di halaman

dari pusat kota (Stadhuis), kini Museum Fatahillah Jakarta. Pancuran

tersebut terdapat waduk penampungan air kali Ciliwung dan

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari penduduk. Oleh karena lidah

orang Tionghoa yang sulit melafalkan kata “Grojok” maka

kemudian lebih sering disebut Glodok.

3.

Dalam buku yang diterbitkan Dinas Museum dan Sejarah DKI tahun

1988 menyebut kemungkinan nama Glodok berasal dari seorang

Kapiten Bali bernama Tjirra Glodok yang memiliki tanah di

|

|

16

kawasan tersebut.

4.

Glodok berasal dari nama orang Bali I Gde Glodok (Ridwan Saidi ;

Profil Orang Betawi, 1997).

5.

Dalam buku nama Glodok karena area tersebut bekas tanah milik

Arya Glitok seorang bangsawan asal Bali (Thomas Ataladjar ; Anzis

Kleden ; Toko Merah; Saksi Kejayaan Batavia Lama, 2003).

Masa Keemasan Glodok

Pada tahun 1940-an hingga 1970-an kawasan Pancoran – Glodok adalah

surga untuk jajanan dan melepas penat di Jakarta. Pada masa jayanya,

sejumlah restoran di sana menjadi tempat kuliner favorit. Masakan Cina

(Chinese food) seperti nasi ayam Hainan, sup bulus (pi oh), kwetiau

sapi, babi panggang, sek ba, sop kambing, hingga soto betawi menjadi

ikon dunia kuliner Jakarta tempo dulu. Tahun 1960-an hingga 1970-an

seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia masa Soeharto, popularitas

restoran di Glodok dikenal hingga ke mancanegara.

Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia juga

terjadi di Glodok. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang kacau

membuat golongan masyarakat Indonesia tertentu melakukan kerusuhan

di tempat –

tempat yang sudah direncakan untuk dijadikan target

penjarahan. Dapat dikatakan kerusuhan 98 berdampak besar dalam

perkembangan Glodok. Akhirnya Glodok kini sepi, banyak sekali rumah

tua yang ditinggalkan tak berpenghuni. Kebanyakan warga Tionghoa

yang masih tinggal di Glodok hidup dengan kondisi ekonomi menengah,

yang memiliki perekonomian lebih baik memutuskan untuk pindah ke

tempat lain yang lebih aman.

2.5. Sekilas Budaya Peranakan Tionghoa di Glodok

Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah, yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran dan akal budi, adat

istiadat, sesuatu yang sudah menjadi

kebiasaan yang sudah sukar

diubah.

Pengertian budaya sangatlah luas, banyak hal yang disebut kategori

budaya. Adapun menurut Koentjaraningrat, unsur –

unsur kebudayaan

meliputi sistem religi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial,

sistem pengetahuan, bahasa komunikasi, kesenian, sistem mata

pencaharian hidup atau sistem ekonomi, sistem peralatan hidup atau

teknologi.

Glodok yang telah memiliki sejarah panjang hingga saat ini, memiliki

|

|

17

keunikan budaya yang hanya dapat ditemukan di Glodok. Salah satunya

interaksi budaya sesama penduduk di Glodok baik Tionghoa totok

maupun Tionghoa Peranakan. Adapun arti Tionghoa Peranakan saat ini

berbeda dengan Tionghoa Peranakan zaman dahulu, Tionghoa

Peranakan sekarang ini lebih mengarah kepada warga Tionghoa yang

telah mengalami pembauran budaya asli dengan budaya lokal,

contohnya seperti jenis kuliner yang ada di pasar, bisa dari tata cara

merayakan hari raya Tionghoa.

Adapun budaya Tionghoa yang masih dapat dilihat di Glodok dapat

dijabarkan sebagai berikut;

1. Klenteng.

2. Rumah – rumah yang masih memiliki ciri khas Tionghoa.

3. Aktivitas keseharian warga Tionghoa yang ada di Glodok.

4. Bahasa keseharian yang digunakan warga Tionghoa di Glodok.

5. Toko dan usaha warga sekitar;

a. Toko Obat.

b. Rumah makan yang menjual makanan khas Tionghoa.

c. Pasar yang juga menjual bebagai jajanan hingga barang kebutuhan

khas Tionghoa.

d. Toko yang menjual keperluan sembahyang.

e. Studio kaligrafi

f. Toko Mebel

Keunikan budaya Tionghoa di Glodok belum mendapat kepedulian baik

dari pemerintahan maupun masyarakat umum, hal ini terbukti dengan

kondisi beberapa bangunan tua, yang memiliki khas nilai budaya

Tionghoa sejak ratusan tahun lalu, yang kondisinya memprihatinkan,

banyak rumah tua yang telah dihancurkan dan dibangun gedung modern

di atasnya, banyak gedung tua yang dibiarkan saja tak berpenghuni dan

tak terawat selama bertahun – tahun.

Terdapat banyak kesalahpahaman dan rendahnya pengetahuan

masyarakat umum akan budaya Tionghoa yang ada di Glodok, seperti;

1.

Gereja Santa Maria de Fatima di Jalan Kemenangan yang dikira

banyak orang bekas klenteng, padahal ciri khas atap bangunan

Tionghoa menandakan status penghuni yang tinggal di dalamnya.

Atap lengkung dengan naga di atasnya menandakan bangunan

klenteng, sedangkan Santa Maria de Fatima memiliki ekor walet

pada ujung samping kiri kanan lengkung atap yang menandakan

bahwa rumah tersebut adalah rumah orang Tionghoa yang memiliki

status bangsawan, kapiten, maupun orang kaya.

2.

Pemotongan ekor walet pada ujung

lengkung atap rumah tua

Tionghoa di Jalan Perniagaan karena pemilik rumah yang sekarang

malu kalau rumahnya disebut sebagai klenteng, padahal ciri khas

atap bangunan Tionghoa menandakan status penghuni yang tinggal

di dalamnya. Atap lengkung dengan naga di atasnya.

3.

Pemahaman budaya Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan dari

segi makanan, seperti ragam Kue Mangkok yang dijual sepanjang

|

|

18

jalan Kemenangan dan Pasar Petak Sembilan, warna kue mangkok

pink dan merah merupakan makanan peranakan, yang asli adalah

kue mangkok coklat dengan kelapa parut di atasnya.

Bagi sekelompok masyarakat yang menyadari kekayaan budaya bangsa,

Glodok pun memiliki perjalanan sejarah yang panjang, sebenarnya

memiliki keunikan budaya yang khas yang hanya dapat ditemui di

Kampung

Cina Glodok, tidak pada Pecinan lain di nusantara maupun

Chinatown di luar negeri. Budaya peranakan yang hanya dimiliki di

Indonesia dengan perpaduan budaya Tionghoa asli dengan budaya lain

yang ada di Glodok sejak terbentuknya kawasan Glodok.

Seiring majunya waktu, budaya Tionghoa di Glodok terancam

menghilang karena bukti –

bukti sejarah yang ada sejak dulu kini

dihancurkan dan tidak dirawat lagi, generasi yang ada baik tua maupun

muda tidak lagi memilki rasa kepedulian untuk mau memahami budaya

Tionghoa yang ada di Glodok.

Glodok hanya dianggap tempat berdagang, kumuh, banyak pedagang

kaki lima, kawasan perekonomian dan tidak memiliki nilai bersejarah,

seperti kawasan pemukiman warga di Jakarta pada umumnya.

2.6. Sekilas Tempat - Tempat di Glodok

Glodok sekarang ini memiliki batasan area secara administratif, berbeda

dengan pengertian Kampung Cina Glodok di kala awal yang hanya

berbatas diluar benteng, tidak ada batas pasti saat itu. Hingga area

Pinangsia, Pasar Pagi, Perniagaan, bahkan Tambora juga tersebar

pemukiman Tionghoa.

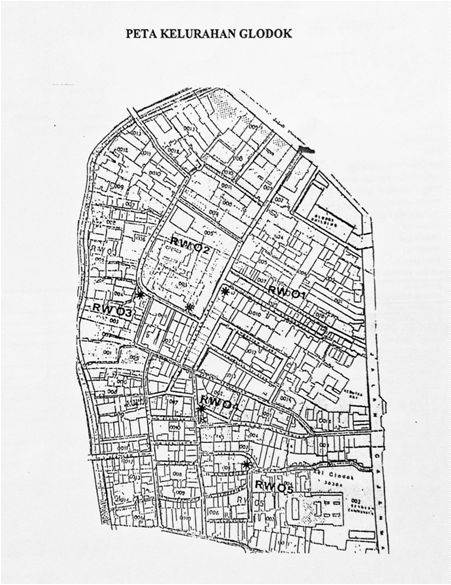

Untuk itu berikut peta administrasi kelurahan Glodok berdasarkan data

terakhir November, 2012, dari Kantor Kelurahan Glodok, DKI Jakarta.

Keadaan dan gambaran Umum:

Luas wilayah

37,6Ha

Jumlah Rukun Warga

5 RW

Jumlah Rukun Tetangga

61 RT

Batas Wilayah:

Utara

Jl. Pinangsia Raya, berbatasan dengan kelurahan Pinangsia

Selatan

Jl. Keadilan Raya, berbatasan dengan kelurahan Keagungan

Timur

Jl. Gajah Mada, berbatasan dengan kelurahan Mangga Besar

Barat

Kali Krukut, berbatasan dengan Kelurahan Tambora.

|

19

Gambar 2.13. Peta Area Kelurahan Glodok

Sampai saat ini masih terdapat banyak tempat di Glodok yang masih

dapat dirasakan budaya Tionghoa saat kita berkunjung. Sebagian tempat

di Glodok seperti klenteng, toko obat, pasar yang menjual kuliner

Tionghoa, sudah dikenal luas oleh masyarakat hingga wisatawan asing.

Untuk mengetahui seberapa banyak area yang harus ditelusuri untuk

menemukan tempat khas yang ada di Glodok, dibutuhkan rute

perjalanan dan batasan – batasan wilayah yang termasuk dalam budaya

Tionghoa di Glodok. Dibuatlah peta area Glodok dan sekitarnya, yang

bersumber dari Google Maps, sebagai basis rute napak tilas, dan rute

ditentukan dari hasil diskusi dengan nara sumber dari Komunitas jelajah

Budaya dan riset lapangan.

|

|

20

Torenlaan

Dulunya merupakan tempat observatorium pertama di Batavia. Pada

masa ketika rumah sekaligus observatorium Mohr masih berdiri

bagaikan menara (toren), kawasan ini bernama Torenlaan. Toren

dilafalkan warga lokal sebagai torong jadilah Gang Torong. Gang

Torong cukup tenar setidaknya sering disebut dalam koran lokal di masa

tersebut.

Rutenya berawal dari Gang Torong, alasannya:

1.

Pertama, dalam konteks sejarah, Gang Torong merupakan sebuah

landmark di Batavia, di mana terdapat Observatorium Bintang yang

dibangun di abad 17, jauh sebelum terbentuknya Pecinan di kawasan

Glodok.

2.

Kedua dari konteks ide buku, Penulis melalui buku ini mengajak

pembaca mengobservasi Glodok dari sudut yang berbeda, dari

kesederhanaan penduduknya, sejarah dan kebudayaan Glodok, tidak

berdasar sisi kemajuan ekonomi saja.

3.

Ketiga dari segi akses mudah untuk dijangkau publik umum karena

tepat di depan Gang Torong terdapat halte Bus TransJakarta di Jalan

Raya Gajahmada.

Kisah yang diteropong di Gang Torong dan Kebun Torong:

1.

Bakmi Naga, usaha bakmi dan bakso yang telah berjalan selama 3

generasi, dan menjadi legenda di Glodok.

2.

Tukang Gado –

Gado yang menjadi titik berkumpul di kawasan

Gang Torong

3.

Cobra 68, usaha makanan kesehatan yang telah 2 generasi lamanya,

menjual daging dan darah ular, daging biawak, dan hewan langka

untuk kesehatan.

Jalan Kemenangan Raya

Berbagai pedagang daging dan ayam, pertokoan alat sembahyang yang

sanagat strategis karena dekat dengan Jin De Yuan, pedagang kue

mangkok, dan pedagang bunga, dan rumah warga yang sudah berbentuk

ruko.

Kisah yang diteropong di Jalan Kemenangan:

1. Klenteng Jin De Yuan

2. Toko Sembahyang dekat klenteng Jin De Yuan

3. Sinshe Auw Kan

4. Rutinitas kehidupan di sekitar

|

|

21

Gang Jago dan Pasar Asem

Pasar yang selalu ramai, terdapat berbagai jenis kuliner yang lengkap

dan enak. Kini lebih sering ditemui rumah makan, pedagang sayur dan

buah, rumah modern. Bakmi Icen, Rumah Makan Linda, Bubur Ayam,

Nasi Ulam, Panggang Babi, masih banyak lainnya.

Kisah yang dapat diteropong di Pasar Asem:

1. Kehidupan sekitar Pasar Asem

2. Rumah Ex Perkumpulan Barongsai

Gang Jago adalah gang kecil yang menghubungkan Pasar Asem dengan

Jalan Kemenangan 3, merupakan tempat pemukiman warga. Terdapat

rumah abu, vihara, dan tukang bakcang.

Kisah yang dapat diteropong di Gang Jago:

1. Rumah Abu Loe

2. Rumah Tukang Bakcang

Jalan Kemenangan 3

Pemukiman Tionghoa yang memiliki banyak tempt yang dapat

dikunjungi. Ada vihara Toa Se Bio, Gereja Santa Maria de Fatima,

berbagai usaha dan rumah makan warga Tionghoa, jalan ini terhubung

dengan Jalan Kemenangan 8, Gang Pancoran, gang Ucha/ Kemenangan

1, dan Toko Tiga.

Kisah yang dapat diteropong di Jalan Kemenangan 3:

1. Vihara Toa Se Bio

2. Gereja Santa Maria De Fatima

3. Rumah Makan Wengkim

4. Bakmi Akwet

5. Fat Cu Kung Bio

Jalan Toko Tiga

Jalan berbatasan dengan Kali Belandongan. Ke utara menuju Gedung

Chandra ada Toko Obat Cina yang cukup tua. Ke arah selatan terdapat

Vihara dan usaha dagang bakmi warga Tionghoa.

Kisah yang diteropong di Jalan Toko Tiga:

1. Toko Obat Shin Shen Tong

2. Klenteng Tan Se Ong

3. Kehidupan sekitar Klenteng, sepanjang pinggir Kali Krukut.

Pasar Petak Sembilan dan Gang Kalimati

Merupakan terusan Jalan Kemenangan yang menyambung ke Jalan

Pancoran, kondisi pasar cukup padat, berbagai rumah warga dari yang

modern hingga kumuh dapat dijumpai sepanjang perjalanan. Berbagai

|

|

22

barang kebutuhan dijual di Pasar Petak 9, mulai dari sembako, ikan,

sayur, daging, kemudian toko sembahyang, manisan, kain dan kancing,

toko obat, semuanya ada di sini. Petak 9 terhubung dengan banyak gang

yang terkenal yaitu di antaranya Gang Tikar, Gang Kecap, Gang

Kalimati.

Kisah yang dapat diteropong:

1 Toko Alat Sembahyang Hokie

2. Toko Obat Hok Sen Thong

3. Toko Sembako Tek Seng

4. Toko KueFay Kie

5. Toko Bunga (Kaligrafi) Sanjaya

6. Toko Jaya Abadi

Jalan Pancoran dan Gang Gloria

Merupakan pusat kehidupan orang Tionghoa Glodok pada jaman dulu,

berbagai kemajuan ekonomi, wisata kuliner, hingga gedung bioskop

rakyat ada di sini. Berbagai atraksi silat dan obat Cina menghiasi pasar

malam Pacoran. Sekarang padat akan pedagang kaki lima, mobil yang

lewat, terasa sempit dan kacau. Banyak gedung tua bersejarah yang

hangus terbakar di antaranya Glodok Building, dan Gedung Gloria.

Terdapat batu tanda batas wilayah Kelurahan Glodok dan Kelurahan

Tambora. Di penghujung menuju Kali Besar, terdapat tanda Pintu Kecil

yang bersejarah.

Kisah yang dapat diteropong:

1. Pempek dan Rujak Juhi

2. Toko obat Tay Seng Ho

3. Toko Obat Kupu Kupu

4. Gedung Chandra

5. Apotik Ben Seng

6. TokoTian Liong

7. Glodok Plein

8. Es Kopi Takkie

Jalan Gajah Mada (keluar Gang Torong)

Jalan besar yang dulunya berjejer 3 rumah besar Tionghoa yang sangat

megah dan tidak dimiliki di Pecinan Malaka dan Singapura, yaitu Bekas

Gedung Kedutaan RRC; kini Glodok city, Bekas Rumah besar yang kini

SMAN2, Gedung Candranaya yang kini bernaung di bawah Novotel.

Sepanjang jalan ini banyak usaha tempat makan yang dibuka hanya saat

malam hari.

1. Gedung Candranaya

|

|

23

Demikian juga akan diangkat cerita yang berkaitan dengan keberadaan

etnis Tionghoa dari area Glodok lama yang menjangkau area lebih luas

dari area Glodok saat ini.

Jalan Pintu Besar Selatan dan Pinangsia

Sepanjang jalan raya Pintu Besar dipenuhi pelukis jalanan, gedung

perkantoran, dan toko mebel. Mengingatkan bahwa banyak suku

Konghu Kayu yang menjadi penduduk Tionghoa di Glodok dengan

keahlian ukir yang luar biasa dikenal. Juga mengangkat Dewa yang

dipuja oleh suku Konghu Kayu di klenteng Lu Pan Bio di Pinangsia

1. Klenteng Lu Pan Bio

2. Toko Mebel 77

Jalan Jelangkeng

Banyak terdapat rumah Tionghoa tua yang masih berdiri, namun dalam

keadaan yang sangat tua atau kotor, ada gang Jelangkeng yang memiliki

sisa bangunan pemukiman Tionghoa kumuh yang menjadi bukti sejarah

yang ada.

Jalan Perniagaan

Dulu disebut jalan Petekwan, area jalan yang luas, banyak terdapat

rumah Tionghoa yang sudah diganti dengan gedung baru. Melewati

jalan Perniagaan sangat membangkitkan kenangan tempoe doeloe di

Glodok.

1.Vihara Budhi Dharma

2. Rumah Souw

3. SMU 19/THHK

4. Klenteng Arya Marga.

2.7. Spesifikasi Buku

Naskah

: Penulis

Penyelenggara

: Aspertina

Penerbit

: Afterhours Book

Kerangka buku

: 1. Sampul Buku

2. Halaman judul dalam

3. Pembuka

4. Daftar Isi

5. Petunjuk Membaca

6. Isi

7. Penutup

8. Pengakuan

|

|

24

9. Daftar Pustaka

2.8. Profil Target

Target Primer

Geografis

Domisili

: Perkotaan

Wilayah

: Kota besar di Indonesia

Demografis

Target Audience

Jenis Kelamin

: Pria dan Wanita

Usia

: 20 s.d 45 tahun

Ekonomi

: menengah ke atas (A-B)

Profesi

: berpenghasilan sendiri

Psikografis

Kepribadian:

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal baru.

2. Memiliki apresiasi terhadap desain visual.

3. Tertarik pada budaya Tionghoa di Jakarta.

4. Pola pikir terbuka akan keanekaragaman budaya di Indonesia.

5. Memiliki minat dan apresiasi terhadap budaya negeri sendiri.

6. Menyukai petualangan dan menjelajahi tempat baru.

7. Memiliki keinginan berpartisipasi melestarikan budaya.

8. Menyukai hal-hal yang otentik dan antik.

Gaya Hidup:

1. Mengikuti perkembangan jaman.

2. Suka mencari informasi.

3. Suka membaca dan mengoleksi buku.

4. Suka berdiskusi, berbagi informasi.

5. Memiliki relasi yang cukup luas.

6. Mau berpartisipasi dalam event – event sosial dan budaya.

Target Sekunder

Geografis

Domisili : Perkotaan

Wilayah

: Kota besar di Indonesia

Demografis

Target Audience

Jenis Kelamin

: Pria dan Wanita

|

25

Usia

: 20 s.d 45 tahun

Ekonomi

: menengah ke atas (A-B)

Profesi

: berpenghasilan sendiri

Psikografis

Kepribadian:

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

2. Memiliki minat dan apresiasi terhadap budaya negeri sendiri.

3. Pola pikir terbuka akan keanekaragaman budaya di Indonesia.

Gaya Hidup:

1. Mengikuti perkembangan jaman.

2. Suka membaca buku.

3. Suka berdiskusi, berbagi informasi.

2.9. Data Penerbit

Buku ini rencananya akan diterbitkan oleh Afterhours Books yang

dikelola oleh Lans Brahmantyo yang fokus menerbitkan buku -

buku

visual arts

bersubjek tentang seni budaya dan kearifan Indonesia.

Penerbit yang sejak dulu mendesain buku terbitan Red & White

Publishing memang memfokuskan diri untuk mempromosikan seni

budaya dan sejarah Indonesia ke dunia internasional.

Melalui wawancara singkat melalui surrel dengan Lans Brahmantyo,

diketahui Afterhours Books berencana akan mendesign dan menerbitkan

beberapa topik etnis Tionghoa.

Maka berdasarkan informasi di atas Afterhours Book merupakan

penerbit yang tepat untuk menjadi penerbit dari publikasi ini karena

sesuai dengan fokus buku yang mengangkat salah satu kekayaan budaya

di Indonesia yaitu budaya Tionghoa di Glodok, yang tentunya menjadi

bagian dari budaya Batavia hingga Jakarta sekarang.

2.10. Kompetitor

2.10.1. Kompetitor Langsung

Belum ada buku publikasi dalam kategori Kebudayaan yang

mengangkat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Glodok

|

26

sebagai fokus buku.

2.10.2. Kompetitor Tidak Langsung

Terdapat buku publikasi dalam kategori Kebudayaan yang

mengangkat Kebudayaan secara khusus dan memiliki olah

visual yang memanjakan mata. Di antaranya adalah;

2.10.2.1. Buku “Chinatown: Blues & Rythm”

Judul

: Chinatown: Blues & Rythm

Penulis

: Khong Swee Lin, Carl-Bernd Kaehlig

Penerbit

: Times Edition – Marshall Cavendish

Tahun Terbit

: 2001, Singapura

Harga Buku

: US$38.13

Jumlah Halaman : 137 halaman

Sebuah buku fotografi yang mencoba mengangkat

keberagaman dan harmonisasi jiwa dari Chinatown Singapura

sekrang ini. Yang lama dan yang baru secara tematis

berjukstaposisi, memfokuskan pada arsitektur, umat dan

kepercayaannya, kuliner dan keseniannya.

Secara visual, foto –

foto yang ada di dalamnya sangat

memanjakan mata, informatif secara visual, 1 gambar

mewakili ribuan kata.

2.10.2.2. Buku “Balinese Dance, Drama, and Music : A Guide to the

Performing Arts of Bali”

|

27

Judul

: Balinese Dance, Drama, and Music (A

Guide

to the Performing Arts of Bali)

Penulis

: I Wayan Dibia, Rucina Ballinger

Penerbit

: Periplus

Tahun Terbit

: 2004, Singapura

Harga Buku

: US$35.00

Jumlah Halaman : 112 halaman

Secara garis besar, buku ini memperkenalkan seni budaya

pertunjukan tradisional yang paling sering ditemukan di Bali.

Musik gamelan, tari, drama dan boneka dibahas di sini

diyakinkan untuk memikat pembaca dari belahan dunia Barat.

Bacaan yang ideal bagi pengunjung ke pulau serta untuk siapa

saja yang tertarik dalam budaya Bali, buku ini sepenuhnya

menjelaskan sejarah dan fungsi atau tujuan setiap genre

pertunjukan seni di Bali. Kenikmatan membaca ditingkatkan

dengan bibliografi, discography, dan lebih dari 150 ilustrasi

cat air yang khusus disiapkan mengenai artis dan pertunjukan

Bali.

2.11. SWOT

2.11.1. Strength

1.

Memberikan informasi mengenai keunikan dan warisan

budaya Tionghoa di Glodok melalui visual buku yang tidak

terpaku dengan teks, seperti kebiasaan membaca pada

umumnya.

2.

Buku dapat digunakan sebagai media publikasi informasi

warisan kebudayaan Glodok di Jakarta.

3.

Mudah dipahami oleh target market buku yang sudah pernah

|

|

28

ke Glodok atau bahkan belum pernah ke Glodok.

4.

Didukung visualisasi berupa foto montage dari fotografi.

2.11.2. Weakness

Tidak semua tempat di Glodok dimuat dalam buku.

2.11.3. Opportunity

1.

Terdapat perkumpulan seperti Komunitas Jelajah Budaya,

Sahabat Museum, dan organisasi Koko

Cici Jakarta juga

forum budaya_Tionghoa yang masih aktif hingga saat ini,

sehingga menambah besar potensi pasar target yang

membutuhkan informasi dari buku ini.

2.

Belum ada kompetitor buku lokal yang secara khusus

mengangkat tema budaya Tionghoa di Glodok Jakarta

dalam media publikasi buku.

3.

Glodok merupakan salah tempat bersejarah dan bernilai

kebudayaan di Jakarta yang masih memiliki warisan budaya

Tionghoa sejak ratusan tahun lalu, sehingga buku ini dapat

dijadikan salah satu wadah informasi budaya yang akan

menginspirasi pembacanya.

2.11.4. Threat

1.

Kurangnya kepedulian pemerintahan dan masyarakat

umum di Indonesia terhadap pentingnya mengenal dan

mencintai budaya bangsa sendiri.

2.

Kebanyakan mencari informasi tentang Glodok lewat buku

guide book atau travel book.

3.

Terdapat buku – buku guide atau travel yang lebih praktis

dibawa untuk dibaca di mana saja kapan saja.

4.

Tata kota Glodok yang sekarang belum menarik untuk

dikenal dari segi pariwisata

|