|

1

BAB 2

LANDASAN TEORI

Landasan teori ini berisi tentang mengkaji tema yang berkaitan dengan penelitian

yang diangkat.Kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan perumahan di bantaran

kali, Petukangan Utara, menggunakan tahapan Re-development.

2.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan keadaan kawasan Jalan

Halimah,Cipulir. Jumlah anggota keluarga dan kebiasaan yang dilakukan oleh para

warga.

2.2 Pemukiman

2.2.1 Pemukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan

martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat

yang adil dan makmur.

Permukiman menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina,

(Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, 2006:37), adalah suatu tempat

bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji

dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata settlements

yang

mengandung pengertian suatu proses bermukim. permukiman

memiliki 2 arti

yang berbeda yaitu:

|

|

1.

Isi. Yaitu menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat

di lingkungan sekitarnya.

2.

Wadah. Yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan

elemen-elemen buatan manusia.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan

yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang

diharapkan.Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup

diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung prikehidupan dan penghidupan

(UU No 4/1992).

2.2.2 Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh memiliki beberapa pengertian dan kriteria. Menurut

Yudhohusodo dalam Ridlo (2001:22), permukiman kumuh merupakan

kampung atau perumahan liar yang perkembangannya tidak direncanakan

terlebih dahulu yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah sampai

sangat rendah, memiliki kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi

dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

maupun teknik

dengan pola yang tidak teratur, kurangnya prasarana,

kurangnya utilitas dan fasilitas sosial. Permukiman kumuh dicirikan dengan

lokasinya yang semakin dekat ke pusat kota sehingga kepadatan penduduknya

makin tinggi. Ciri lain yang cukup menonjol adalah berfungsinya daerah

|

|

tersebut sebagai tempat transisi antara kehidupan pedesaan dengan kehidupan

perkotaan.

Ciri-ciri kampung atau permukiman kumuh menurut Sinulingga (2005) terdiri

dari:

1.

Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli

perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah

mencapai 80 jiwa/Ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara

perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan

fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit

2.

Jalan-jalan sempit dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena

sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap

rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain

3.

Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-

jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah

akan tergenang oleh air

4.

Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya

yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.

5.

Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur

dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.

6.

Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umunya

tidak permanen dan malahan banyak sangat darurat.

Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih

merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa

Menurut Suparlan, (2002), dalam Syaiful. A (2002).permukiman dapat

digolongkan sebagai permukiman kumuh karena:

|

|

a.

Kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah

hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut

permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman.

b.

Jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan

berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada

disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

c.

Sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau

busuk.

d.

Fasilitas umum kurang atau tidak memadai.

e.

Kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan

kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

Dinas Tata kota DKI Jakarta (1997) mendefinisikan permukiman

kumuh sebagai permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi

umumnya rendah, jumlah rumah sangat padat, dan ukurannya di bawah

standar, prasarana lingkungan hampir tidak ada, atau tidak memenuhi

persyaratan teknis dan kesehatan, umumnya dibangun di atas tanah Negara

atau milik orang lain, tumbuh tidak terencana dan umumnya berada di lokasi

yang strategis di pusat-pusat kota.

2.2.3 Mengatasi pemukiman kumuh

|

|

Masyarakat miskin umumnya ditandai oleh ketidakberdayaan atau

ketidakmampuan dalam: (1) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti

pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, (2) melakukan

kegiatan usaha produktif, (3) mengakses sumber daya sosial dan ekonomi, (4)

menentukan nasibnya sendiri dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya

miskin serta merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. (Dadang

2004; Bagong, 2003; Narayan, 2000; dan Bappenas, 2003)

Ada beberapa ketentuan untuk mewujudkan suatu permukiman yang baik

menurut Sinulingga dalam Siti Umajah (2002:77), yaitu:

a.

Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain,

seperti pabrik, yang pada umumnya dapat memberikan dampak pada

pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.

b.

Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan

kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang dapat dicapai dengan membuat

jalan dan sarana transportasi di permukiman tersebut. Akses ini juga harus

mencapai perumahan secara individual melalui jalan lokal.

c.

Mempunyai fasilitas drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat

dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat

sekalipun. Hal ini hanya mungkin jika sistem drainase di permukiman

tersebut dapat dihubungkan dengan saluran pengumpul atau saluran utama

dari sistem perkotaan.

d.

Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa saluran distribusi yang

siap disalurkan ke masing-masing rumah. Ada juga lingkungan yang belum

mempunyai jaringan distribusi sehingga apabila ingin membangun

|

|

perumahan harus mengadakan pembangungan jaringan distribusi dulu atau

mengadakan pengolahan air sendiri.

e.

Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/ tinja yang dapat dibuat

dengan sistem individual seperti tangki septik dan lapangan rembesan

ataupun tangki septik komunal.

f.

Pemukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur

agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

g.

Dilengkapi fasilitas umum, seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan

atau taman, tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan yang disesuaikan

dengan skala besarnya permukiman.

h. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

2.2.4 Sarana Pendukung

Untuk mewujudkan pemukiman yang baik, perlu adanya sarana

pendukung agar suatu pemukiman dapat berfungsi dengan baik sebagaimana

mesti nya. Adapun sarana pendukung tersebut ialah :

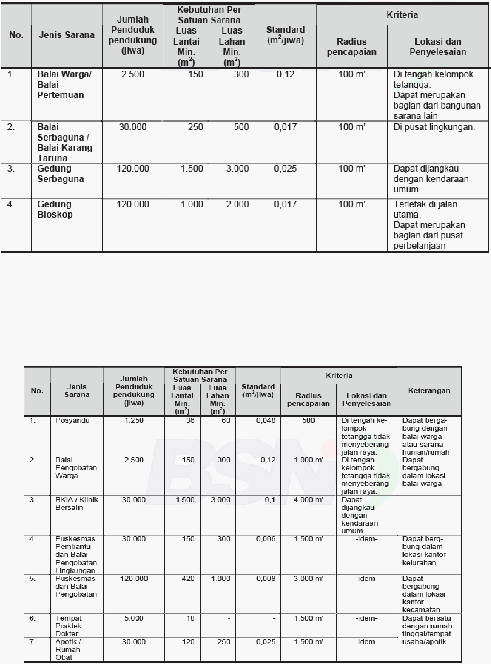

Tabel 2.1 Kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi

|

Sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan Kota

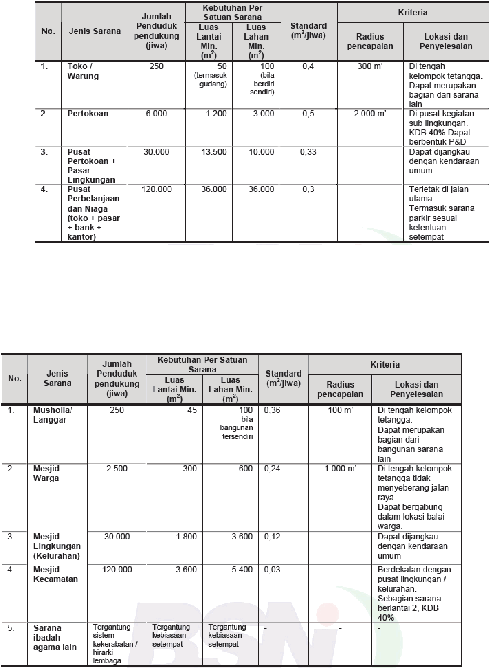

Tabel 2.2. Kebutuhan sarana kesehatan

Sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan Kota

Tabel 2.3. Kebutuhan sarana kebutuhan sarana perdagangan dan niaga

|

Sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan Kota

Tabel 2.4. Kebutuhan sarana peribadatan

Sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan Kota

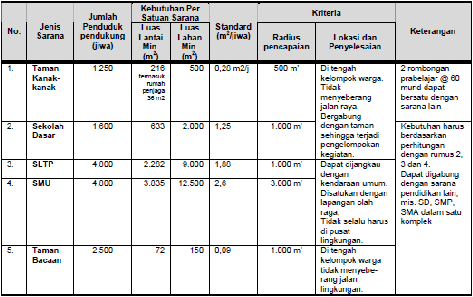

Tabel 2.5 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

|

Sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan Kota

2.3

Teori yang bersangkutan

2.3.1

Urban Housing

Permukiman kota merupakan kebutuhan seluruh dunia terutama

negara –

negara berkembang. Sebagai hasil dari pertumbuhan kota yang

pesat, penduduk pun semakin bertambah dan munculnya permukiman –

permukiman kumuh dan illegal. Sumber daya yang ada tidak cukup untuk

menampung permukiman –

permukiman yang semakin bertambah.

Permukiman kota merupakan satu solusi untuk memecahkan masalah untuk

pemukiman kumuh dan illegal dengan cara memaksimalkan fungsi bangunan.

Permukiman kumuh yang terdapat di negara berkembang memiliki

karakteristik desentralisasi dan fragmentasi dari lingkup kegiatan ekonomi.

Pembangunan rumah secara universal mengabaikan hal – hal yang menjadi

kebutuhan dasar pada kawasan tersebut.Oleh karena itu, perlu adanya standar

yang sesuai dan layak. Pemukiman kota harus dirancang sesuai keadaan kawasan

|

dan bertindak sebagai panduan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kebijakan ini harus merespon kebutuhan khusus penduduk untuk masa yang

akan datang. Perencanaan pembangunan permukiman di negara berkembang

bertujuan untuk memberikan perlindungan pada rakyat miskin dengan cara

membagi zoning pada kawasan dan membangun infrastruktur yang memadai,

seperti jalan, air, dll. Berikut elemen –

elemen yang terjadi pada permukiman

kumuh dan illegal :

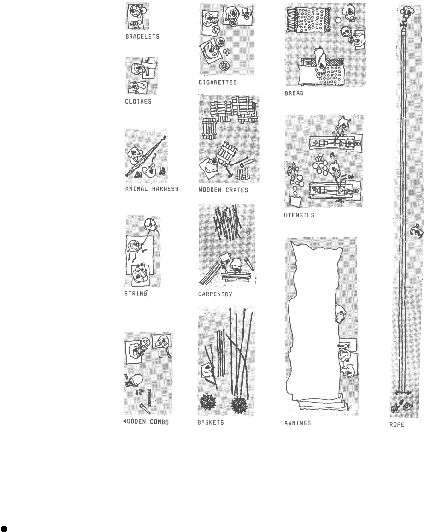

House Extensions

Keterbatasan lahan dan ruang gerak yang mereka miliki membuat mereka

mengambil lahan yang ada untuk melakukan aktifitas yang mereka lakukan

Gambar : 2.1 House extentions

Sumber : Time saver standar for urban design book

Workplaces

|

pemukiman kumuh dan liar tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi para

penghuni, melainkan tempat bekerja. Tidak seperti perumahan pada umumnya,

dimana tempat bekerja dan tempat tinggal terpisah secara fisiik. Pekerjaan yang

dilakukan para warga yang berada di pemukiman kumuh tersebut ialah pekerjaan

industri rumahan yang berpartispasi dalam kegiatan ekonomi. Industry rumahan

tersebut diantaranya:

Gambar : 2.2 Workplaces

Sumber : Time saver standar for urban design book

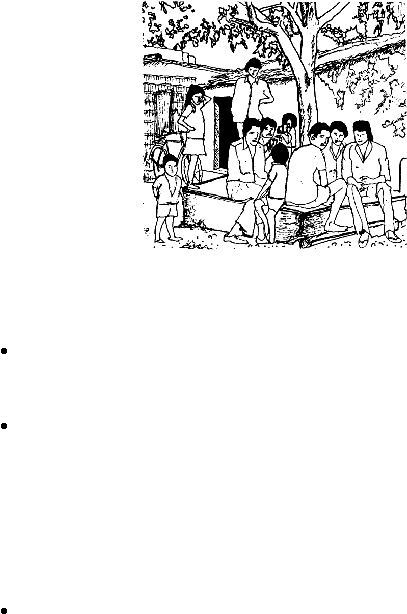

Small shops

toko

–

toko kecil ini berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekitar. Dimana

peletakan toko –

toko ini berada di jalan utama yang banyak dilalui oleh orang

orang atau diruang terbuka yang menjadi tempat berkumpul.Toko-toko ini selain

|

untuk memenuhi kebutuhan sekitar, para warga juga mendistribusikan barangnya

sesuai dengan kebutuhan.

Gambar : 2.3 Small Shops

Sumber : Time saver standar for urban design book

Trees

Tidak adanya Pepohonan atau ruang terbuka merupakan masalah yang banyak

ditemui di pemukiman kumuh.jumlah penduduk yang terus meningkat membuat

pohon pohon besar di tebang dan lahan tersebut duibah menjadi bangunan.

Kurangnya perhatian akan kebutuhan Pohon –

pohon dan ruang terbuka hijau

menyebabkan suasana menjadi gersang. Pohon –

pohon besar tidak hanya

memberikan keteduhan, tetapi banyak memberikan manfaat.Diantaranya :

sebagai tempat pertemuan orang –

orang sekitar, sebagai pengganti arcade dan

juga menutupi ruang luar yang merupakan bagian dari struktur perkotaan.

|

Gambar : 2.4 Trees

Sumber : Time saver standar for urban design book

Public structures

menerapkan identitas kawasan berupa landmark dalam kawasan tersebut

Vehicles

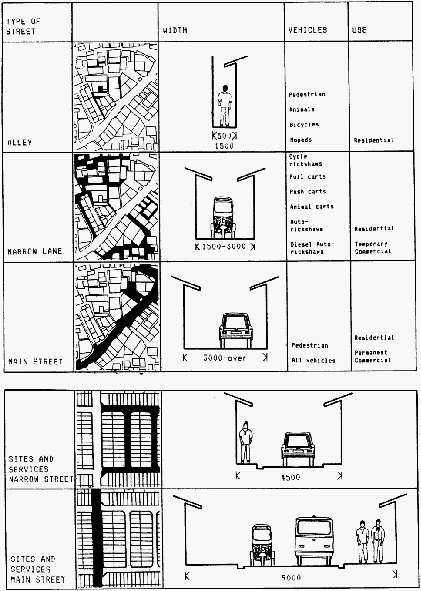

kendaraan

yang lalu lalang di permukiman kumuh sangat terbatas. Ini tidak

berarti bahwa permukiman kumuh tidak mempunyai lebar jalan yang memadai.

Kendaraan yang biasanya lewat di permukiman kumuh ialah sepeda, sepeda

motor yang digunakan untuk mencari penghasilan

Access streets

standar untuk tipe lebar jalan bervariasi, lebar ini disesuaikan dengan kebutuhan

yang ada. pada pemukiman kumuh jalan –

jalan yang ada pada umumnya

mempunyai lebar yang tidak memadai dengan fungsi yang sama

Tabel 2.6 Accees Streets

|

Sumber : Time saver standar for urban design book

2.3.2 Urban Waterways

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.Banyak

kotayang terletak di sepanjang sungai yang mempunyai ketergantungan pada

transportasi air. Semua air yang melewati kota harus dikelola sehingga jumlah

|

|

air

tidak berlebihan yang dapat mengakibatkan banjir dan kualitas air yang

dihasilkan untuk dikonsumsi juga baik.

Pembangunan kota memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas

sungai. Tidak sedikit pembangunan kota tidak memperhatikan kebutuhan

ekologi, pohon pohon yang ada di tebang. Tempat –

tempat yang berfungsi

sebagai daaerah resapan berubah menjadi jalan, tempat parkir dan sebagainya,

permukaan tanah tersebut tidak memungkinkan air hujan untuk meresap ke

dalam tanah. Akibatnya sebagian besar hujan berubah menjadi limpasan

stormwater.Limpasan stormwater selanjutnya dibuang ke sungai, waduk atau

muara. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh stormwater :

Declining water quality

Perubahan kimiawi air tanah dapat berasal dari berbagai sumber

kegiatan.Perubahan kimiawi air tanah dapat mengarah kepada penurunan kualitas air

tanah, atau pada tingkat yang lebih berat lagi yaitu pencemaran air tanah.Hal ini

menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik, kimiawi, dan biologi air tanah tersebut.

Sumber penurunan kualitas air tanah tidak terbatas jumlah dan macamnya, namun

yang diperkirakan merupakan sumber dan penyebab utama dari penurunan ini adalah

dampak penggunaan air.

Diminishing groundwater recharge and quality

Perubahan pola tata guna lahan dari kehutanan-pertanian-perkebunan menjadi

non kehutanan-pertanian-perkebunan di wilayah DAS terjadi sangat pesat,

|

|

sehingga berdampak pada berkurangnya kawasan resapan air hujan. Apabila

kawasan resapan air berkurang, maka air hujan yang seharusnya melalui

beberapa proses sebelum mencapai permukaan tanah akan langsung menjadi

aliran permukaan/limpasan permukaan. Jika limpasan permukaan ini berkumpul

pada suatu wilayah dataran rendah dan bertambah banyak, ditambah dengan air

hujan yang jatuh di atas sungai oleh karena kapasitas sungai berkurang akibat

erosi dan sedimentasi serta sampah maka akan menyebabkan peristiwa banjir.

Padahal jika kawasan resapan air (hutan, kebun/lahan bervegetasi) masih

tersedia, maka air hujan yang turun tidak semuanya akan langsung jatuh ke

permukaan tanah. Akan tetapi, air hujan tersebut akan ditahan sementara oleh tajuk

tanaman dan kemudian diuapkan kembali ke atmosfer (intersepsi), sebagian dari

curah hujan yang sampai ke tajuk akan jatuh langsung ke permukaan tanah

(troughfall)

dan sebagiannya mengalir melalui cabang, ranting dan batang dan

akhirnya sampai ke permukaan tanah (stemflow). Curah hujan yang sampai ke

permukaan tanah apabila tanah tersebut tertutupi oleh tanaman (tanah akan menjadi

poros akibat perakaran tanaman), maka air tersebut akan masuk ke dalam tanah

secara vertikal (infiltrasi), dan jika mencapai lapisan kedap air ia akan menjadi air

tanah (ground water) dan sebagiannya akan mengalir (perkolasi) di dalam tanah

secara horizontal dan akan muncul sebagai aliran antara (sub surface run off) sebagai

debit sungai.

Degradation of stream channels

Degradasi lahan adalah lahan yang telah mengalami proses penurunan tingkat

produktivitasnya. Sumberdaya alam utama yang terdapat dalam suatu DAS yang

harus diperhatikan dalam pengelolaan DAS adalah sumberdaya hayati, tanah dan

|

|

air. Sumberdaya tersebut peka terhadap berbagai macam kerusakan (degradasi)

seperti kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity), kehilangan tanah

(erosi), kehilangan unsur hara dari daerah perakaran (kemerosotan kesuburan

tanah atau pemiskinan tanah), akumulasi garam (salinisasi), penggenangan

(water logging), dan akumulasi limbah industri atau limbah kota (pencemaran).

Menurunnya kualitas air yang disebabkan baik oleh sedimen yang bersumber dari

erosi maupun limbah industri (polusi) di daerah aliran sungai yang berpenduduk

padat.

Flooding

banjir terjadi karena volume limpasan yang lebih besar dari kapasitas saluran air

Floodplain expansion

2.4

Sustainable Architecture

Arsitektur berkelanjutan memiliki banyak pengertian dari berbagai

pihak. Beberapa diantaranya adalah pengertian yang dikutip dari buku James

Steele, Suistainable Architectureadalah ”Arsitektur yang memenuhi

kebutuhan saat ini, tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang,

dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan itu berbeda dari satu

masyarakat ke masyarakat lain, dari satu kawasan ke kawasan lain dan paling

baik bila ditentukan oleh masyarakat terkait. ”

Secara umum, pengertian dari arsitektur berkelanjutan adalah sebuah

konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep

berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar

bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya

alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem

|

|

pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Kerusakan alam

akibat eksploitasi sumber daya alam telah mencapai taraf pengrusakan secara

global, sehingga lambat tetapi pasti, bumi akan semakin kehilangan

potensinya untuk mendukung kehidupan manusia, akibat dari berbagai

eksploitasi terhadap alam tersebut.

2.4.1

Sustainable Ecology

Pembangunan berkelanjutan dari definisi yang dipaparkan dalam

brundtland report, pbb (1987), diartikan sebagai proses pembangunan (lahan,

kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

salah satu faktor yang

harus dihadapi untuk mencapai pembangunan

berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa

mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial,

sedangkanIstilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Emst Haeckel, ahli

dari ilmu hewan pada tahun 1869 sebagai ilmu interaksi dari segala jenis

makhluk hidup dan lingkungan. Arti kata ekologi dalam bahasa yunani yaitu

“oikos” adalah rumah tangga atau cara bertempat tinggal dan “logos” bersifat

ilmu atau ilmiah.

Ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya (Frick

Heinz, Dasar-dasar Ekoarsitektur, 1998).

Prinsip-prinsip ekologi sering berpengruh terhadap arsitektur (Batel Dinur,

Interweaving Architecture and Ecology -

A theoritical Perspective).

Adapun prinsip-prinsip ekologi tersebut antara lain :

|

|

a.

Flutuation

Prinsip fluktuasi menyatakan bahwa bangunan didisain dan dirasakan sebagai

tempat membedakan budaya dan hubungan proses alami. Bangunan

seharusnya mencerminkan hubungan proses alami yang terjadi di lokasi dan

lebih dari pada itu membiarkan suatu proses dianggap sebagai proses dan

bukan sebagai penyajian dari proses, lebihnya lagi akan berhasil dalam

menghubungkan orang-orang dengan kenyataan pada lokasi tersebut.

b.

Stratification

Prinsip stratifikasi menyatakan bahwa organisasi bangunan seharusnya

muncul keluar dari interaksi perbedaan bagian-bagian dan tingkat-tingkat.

Semacam organisasi yang membiarkan kompleksitas untuk diatur secara

terpadu

c.

Interdependence (saling ketergantungan)

Menyatakan bahwa hubungan antara bangunan dengan bagiannya adalah

hubungan timbal balik. Peninjau (perancang dan pemakai) seperti halnya

lokasi tidak dapat dipisahkan dari bagian bangunan, saling ketergantungan

antara bangunan dan bagian-bagiannya berkelanjutan sepanjang umur

bangunan

2.4.2Wetland

Lahan Basah adalah kawasan yang terletak di zona peralihan antara

daratan yang kering secara permanen dan perairan yang berair secara permanen

(Maltby, 1991).Menurut EPA lahan basah adalah suatu area dimana air selalu

menutupi tanah, baik dimasa saat ini maupun di sebagian besar waktu dalam

setahun, termasuk pada musim pertumbuhan (EPA,2006). Jenis-jenis lahan basah

|

|

(wetland) tergantung dari perbedaan regional dan lokal pada tanah, topografi,

iklim, hidrologi, kualitas air, vegetasi dan berbagai faktor lain termasuk juga

aktifitas manusia. Dua jenis umum lahan basah yang dikenal yaitu tidal wetland

dan non-tidal wetland.

1.

Tidal wetland

: adalah lahan basah yang berhubungan dengan estuari,

dimana air laut bercampur dengan air tawar dan membentuk

lingkungan dengan bermacam-macam kadar salinitas. Fluktuasi

pemasukan air laut yang tergantung pada pasang surut seringkali

menciptakan lingkungan yang sulit bagi vegetasi, salah satu yang dapat

beradaptasi disini adalah tumbuuhan mangrove dan beberapa tanaman

yang tahan terhadap salinitas.

2.

Non-tidal wetland

: adalah lahan basah yang biasanya berada di

sepanjang aliran sungai, di bagian yang dangakal dikelilingi oleh tanah

kering. Keberadaannya tergantung musim, dimana mereka akan

mengering pada satu atau beberapa musim di setiap tahunnya. Tipei ni

bisa di ditemui di Amerika atau Alaska. (EPA,2006)

2.4.3 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Indonesia bermacam-macam, antara lain:

a)

Organosol atau Tanah Gambut atau Tanah Organik

Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan

rawa atau rumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi deferensiasi

horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat

hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur,

konsistensi tidak lekat-agak lekat, kandungan organik lebih dari 30%

|

|

untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanahtekstur

pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara

rendah.

b)

Aluvial

Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal

dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk

struktur , konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-

macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah

dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan

(depresi).

c)

Regosol

Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon,

tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH

umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material

vulkanik piroklastis atau pasir pantai.Penyebarannya di daerah lereng

vulkanik muda dan di daerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir

pantai.

d)

Litosol

Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya

batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30

cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk

(outerop).Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir,

umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan

kesuburannya bervariasi.Tanah litosol dapat dijumpai pada segala

|

|

iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring

sampai curam.

e)

Latosol

Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon,

kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal,

konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga

kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih

dari 300 – 1000 meter, batuan induk dari tuf, material vulkanik, breksi

batuan beku intrusi.

f)

Grumosol

Tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal,

tekstur lempung berat, struktur kersai (granular) di lapisan atas dan

gumpal hingga pejal di lapisan bawah, konsistensi bila basah sangat

lekat dan plastis, bila kering sangat keras dan tanah

retak-retak,

umumnya bersifat alkalis, kejenuhan basa, dan kapasitas absorpsi

tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal dari batu

kapur, mergel, batuan lempung atau tuf vulkanik bersifat basa.

Penyebarannya di daerah iklim sub humid atau sub arid, curah hujan

kurang dari 2500 mm/tahun.

g)

Podsolik Merah Kuning

Tanah mineral telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur

lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat

agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang,

warna merah hingga kuning, kejenuhan basa rendah, peka erosi.Tanah

ini berasal dari batuan pasir kuarsa, tuf vulkanik, bersifat

|

|

asam.Tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering,curah

hujan lebih dari 2500 mm/tahun.

h)

Podsol

Jenis tanah ini telah mengalami perkembangan profil, susunan horizon

terdiri dari horizon albic (A2) dan spodic (B2H) yang jelas, tekstur

lempung hingga pasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, kandungan

pasir kuarsanya tinggi, sangat masam, kesuburan rendah, kapasitas

pertukaran kation sangat rendah, peka terhadap erosi, batuan induk

batuan pasir dengan kandungan kuarsanya tinggi, batuan lempung dan

tuf vulkan masam. Penyebaran di daerah beriklim basah, curah hujan

lebih dari 2000 mm/tahun tanpa bulan kering, topografi pegunungan

i)

Andosol

Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil,

solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam,

kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah,

konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (smeary), kadang-

kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya

absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka

terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuf

vulkanik.

j)

Mediteran Merah – Kuning

Tanah mempunyai perkembangan profil, solum sedang hingga dangkal,

warna coklat hingga merah, mempunyai horizon B argilik, tekstur geluh

hingga lempung, struktur gumpal bersudut, konsistensi teguh dan lekat

bila basah, pH netral hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya

|

|

absorpsi sedang, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari

batuan kapur keras (limestone) dan tuf vulkanisbersifat basa.

Penyebaran di daerah beriklim sub humid, bulan kering nyata. Curah

hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah pegunungan lipatan,

topografi Karst dan lereng vulkan ketinggian di bawah 400 m. Khusus

tanah mediteran merah – kuning di daerah topografi Karst disebut terra

rossa.

k)

Hodmorf Kelabu (gleisol)

Jenis tanah ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal, yaitu

topografi merupakan dataran rendah atau cekungan, hampir selalu tergenang air,

solum tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga

lempung, struktur berlumpur hingga masif, konsistensi lekat, bersifat asam (pH

4.5 –

6.0), kandunganbahan organik. Ciri khas tanah ini adanya lapisan glei

kontinu yang berwarna kelabu pucat pada kedalaman kurang dari 0.5 meter

akibat dari profil tanah selalu jenuh air. Penyebaran di daerah beriklim humid

hingga sub humid, curah hujan lebih dari 2000 mm/tahun.

l)

Tanah sawah (paddy soil)

Tanah sawah ini diartikan tanah yang karena sudah lama (ratusan tahun)

dipersawahkan memperlihatkan perkembangan profil khas, yang menyimpang

dari tanah aslinya. Penyimpangan antara lain berupa terbentuknya lapisan bajak

yang hampir kedap air disebut padas olah, sedalam 10 – 15 cm dari muka tanah

dan setebal 2 – 5 cm. Di bawah lapisan bajak tersebut umumnya terdapat lapisan

mangan dan besi, tebalnya bervariasi antara lain tergantung dari permeabilitas

tanah. Lapisan tersebut dapat merupakan lapisan padas yang tak tembus

perakaran, terutama bagi tanaman semusim.Lapisan bajak tersebut nampak jelas

|

|

pada tanah latosol, mediteran dan regosol, samara-samar pada tanah aluvial dan

grumosol.

2.4.4 Vegetasi

Pemilihan jenis vegetasi dapat dipertimbangkan juga bagi berbagai

kepentingan, antara lain: kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat sekitar.

Pemilihan jenis vegetasi juga harus dipertimbangkan sebagai penyangga bantaran

sungai, agar akar vegetasi mampu menahan erosi tanah pada saat arus air sungai

deras dan debit air yang tinggi.Dengan demikian bantaran Kali dapat berfungsi

sebagai areal perlindungan berlangsungnya

fungsi ekosistim dan penyangga

kehidupan, karena mampu sebagai wadah berlangsungnya hubungan timbal balik

antara vegetasi dan mahluk hidup termasuk manusia sebagai fungsi ekosistim.

Penanaman vegetasi yang dipilih dapat berkategori :

Vegetasi Aromatik, menurut Nugrahani (2003)

dapat memperbaiki aroma

udara,yang diperoleh dari aroma bunga, buah, daun, batang maupun akarnya. Di

Indonesia, menurut Heyne (1950) tercatat ada 60 species vegetasi aromatik.

Untuk menikmati aroma vegetasi aromatik, penanamannya membutuhkan area

yang cukup luas.Aroma vegetasi dapat juga menyegarkan aroma udara yang

memberikan rasa nyaman pada manusia disekitarnya. Disamping itu vegetasi

aromatik karena kandungan minyak atsirinya, menurut Ketaren (1985) dalam

Nugrahani (2003), dapat :

-

Membantu proses penyerbukan dengan mengeluarkan aroma yang

menarik serangga atau hewan lain.

-

Mencegah kerusakan tanaman oleh hewan atau serangga dengan aroma

yang kurang enak

|

|

-

Sebagai cadangan makanan dalam tanaman

2.5

SUDS (Sustainable Urban Drainage System)

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau

mengalihkan air.Secara umum,

drainase

didefinisikan sebagai serangkaian

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan

air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara

optimal (Suripin, 2004).

Sampai saat ini perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air

secepatnya mengalir dan seminimal mungkin menggenangi daerah

layanan.Tapi dengan semakin timpangnya perimbangan air (pemakaian dan

ketersedian) maka diperlukan suatu perancangan draianse yang berfilosofi

bukan saja aman terhadap genangan tapi juga sekaligus berasas pada

konservasi air (Sunjoto, 1987).

Metode konservasi air yakni sebagai berikut: (Arsyad, 2006)

1.

Metode vegetatif: pengelolaan lahan miring menggunakan tanaman untuk

menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah

2.

Metode mekanik: pengelolaan lahan dengan menggunakan sarana fisik

seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi

3.

Metode kimia: pemanfaatan soil conditioner

dalam hal memperbaiki

struktur tanah sehingga tetap resistensi terhadap erosi.

Fungsi drainase ialah sebagai media pembuangan air di permukaan secara

langsung dan cepat ke sungai. Metode

ini menimbulkan berbagai

permasalahan karena perbedaan siklus dengan metode alami. Sedangkan

|

|

pada SUDS, sistem drainase mneyerupai siklus alami.Oleh sebab itu,

sistem drainase

yang

paling cocok diterapkan ialah sistem drainase

yang

Berkelanjutan, prioritas utama kegiatan harus ditujukan untuk mengelola

limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan

air hujan. Berdasarkan fungsinya, fasilitas penahan air hujan dapat

dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe penyimpanan dan tipe

peresapan (Suripin, 2004).

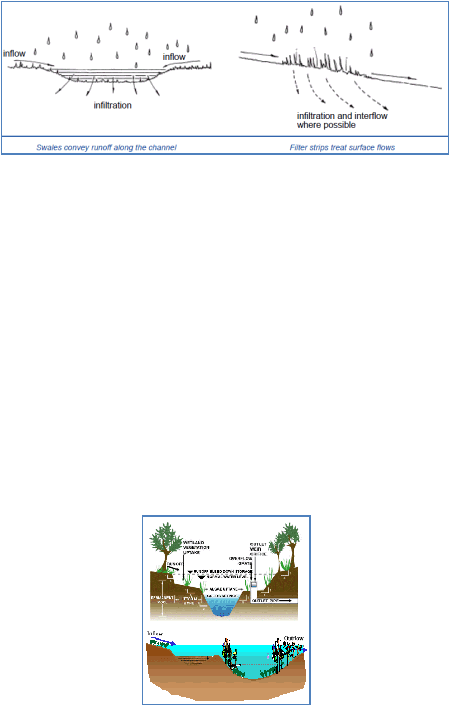

Sustainable Urban Drainage Systems merupakan suatu sistem yang terdiri

dari satu atau lebih struktur yang dibangun untuk mengelola limpasan

permukaan air. SUDS sering digunakan dalam perancangan tapak untuk

mencegah banjir dan polusi. SUDS didukung oleh berbagai struktur

terbangun untuk mengontrol limpasan air. Adapun empat metode umum

yang biasa dilaksanakan, yakni: terasering buatan, saluran filtrasi,

permukaan berdaya serap, kolam dan lahan basah. Pengontrol tersebut

haruslah ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber air limpasan, untuk

memperlambat kecepatan aliran air sehingga dapat mencegah banjir dan

erosi. (CIRIA, 2000)

Beberapa media yang harus diterapkan ke dalam perancangan

SUDS,

sebagai berikut :

1.

Terasering buatan

Merupakan permukaan yang ditutupi oleh vegetasi sehingga air dapat

meresap ke dalam tanah selama proses pengaliran. Saluran ini biasanya

terintegrasi dengan ruang terbuka maupun tepi jalan.

|

Gambar 2.5Model Terasering Buatan

Sumber : Sustainable Urban Drainage Systems Design Manual

2.

Kolam dan lahan basah

Merupakan kolam buatan sebagai tempat penampungan air sementara

untuk mengontrol kuantitas dan kualitas air buangan dan air untuk

resapan tanah, serta bermanfaat sebagai habitat akuatik

Gambar 2.6Kontruksi Kolam dan Lahan Basah untuk SUDS

Sumber : Sustainable Urban Drainage Systems Design Manual

3.

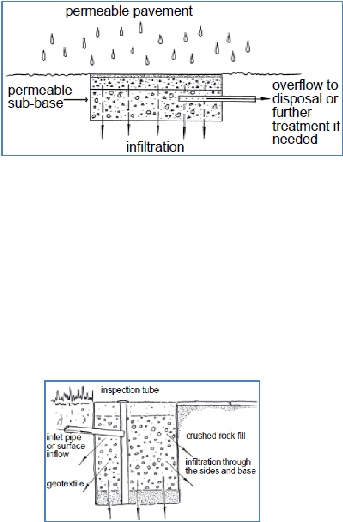

Saluran filtrasi

|

Merupakan media di atas permukaan tanah dimana di bawahnya terdapat

material yang mampu menyimpan air. Air yang melewati permukaan berdaya

serap ini mengisi ruang-ruang kosong di bawah permukaannya

.

Gambar 2.7Model Saluran Filtrasi

Sumber : Sustainable Urban Drainage Systems Design Manual

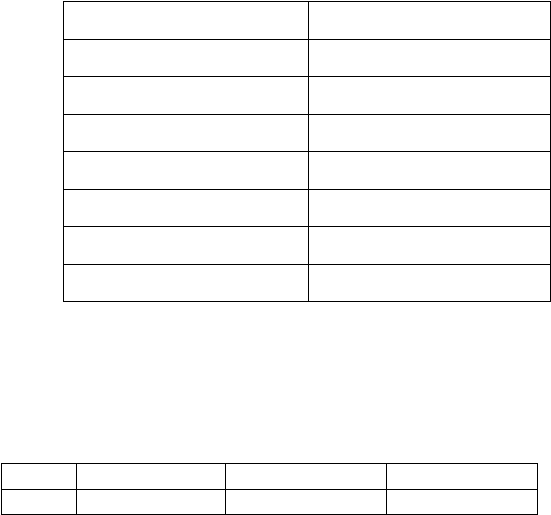

4.

Permukaan berdaya serap

Media ini mengalirkan air langsung ke dalam bawah tanah dan tidak

memperbolehkan adanya air di permukaan tanah kecuali dalam keadaan hujan

deras.

Gambar 2.8Potongan Permukaan Berdaya Serap

Sumber : Sustainable Urban Drainage Systems Design Manual

2.5.1

Cara menghitung debit banjir

Banjir adalah suatu keadaan dimana saluran drainasae mengalirkan

air diatas kondisi batas normalnya. Debit banjir adalah besarnya kelebihan

volume air dari batas normal yang melalui saluran drainase persatuan waktu.

Perkiraan debit banjir dilakukan dengan cara :

|

Qp = 0,028C .Ip . A

Qp = air larian (m³)

Ip = intensitas hujan yang merata di daerah yang ditinjau

C = koefisien pengaliran

A = luas daerah yang ditinjau

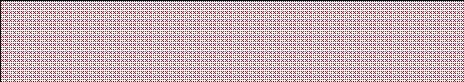

Tabel 2.7 Nilai koefisien run off

TIPE DAERAH TANGKAPAN

KOEFISIEN ALIRAN

LAPANGAN BERMAIN

0,20-0,35

ASPAL

0,70-0,95

CONBLOCK

0,70-0,85

ATAP

0,75-0,95

TAMAN

0,10-0,25

BETON

0,80-0,95

BATU BATA

0,70-0,85

Sumber :yuniar, 2008

2.6

Studi banding

Tabel 2.8 Studi Banding

No

1

2

3

Lokasi

Singapore

Seattle

Seattle

|

Layout

Konsep

Water Conservation

Sustainable

Urban

Drainage system

Sustainable Urban

Drainage system

|

32

No

1

2

3

Lokasi

Singapore

Seattle

Seattle

Penerapan

Konsep

sourcing, collection,

purification and

supply of drinking

water, to

treatment of used

water and turning it

into NEWater,

drainage of

stormwater

Permeable Pavement

Permeable Pavement

Hasil

Bahasan

Mulai dari

penangkapan air hujan

hingga air tersebut

dapat dipakai kembali,

singapura dapat

mengurangi dampak

banjir di beberapa

bagian.

Dengan menggunakan

paving block yang dapat

menyerap air,

perumahan dapat

menyerap air hujan

hingga 50 %.

Dengan menggunakan

semen berongga, jalan

ini tidak lagi digenangi

oleh air

Sumber : Data Olahan Pribadi

Dengan melakukan studi banding, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa negara

berkembang saat ini sudah menggunakan komponen SUDS untuk menanggulangi

debit air hujan yang datang agar tidak banjir. Pengaplikasian SUDS yang digunakan

di Singapore dan Amerika Antara lain berupa bahan material yang digunakan dapat

menyerap air sehingga air hujan tersebut dapat terserap dengan maksimal dan juga

penggunaan kembali dari air hujan tersebut untuk kebutuhan sehari hari.

|

2.7 Kerangka Berpikir

Judul Tugas Akhir

Perancangan kawasan perumahan bantaran Pesanggrahan melalui

pendekatan SUDS

Latar Belakang Masalah

Kawasan bantaran kali pesanggrahan semakin tidak tertata

Maksut dan Tujuan

Menata kembali kawasan dan dapat menjadi kawasan mandiri dengan

metode SUDS

Permasalahan

-

Pemukiman kumuh dan padat

-

Orientasi bangunan yang tidak beraturan

-

Kebiasaan warga membuang sampah ke kali

-

Kurangnya ketersediaan air

Analisa

Mengumpulkan data-data permasalahan berdasarkan survei

lapangan.literatur, dan membaca teori-teori yang berkaitan

Konsep Bangunan dan Lingkungan

Sustainable Ekologi

SKEMATIK

DESAIN

PERANCANGAN

|

|

|