|

1

|

|

2

2.1.

Guna menghasilkan pemahaman yang lebih baik selama mengulas

intercultural sensitivity, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang

dimaksud dengan

budaya serta relevansinya terhadap

konsep lintas

budaya/intercultural.

Tylor (dalam Soares, Farhangmehr, & Shoham, 2007)

mendefinisikan budaya sebagai kesatuan yang rumit yang berisi

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, kebiasaan dan kemampuan serta

kebiasaan lainnya yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari suatu

kelompok masyarakat. Sementara Schaefer (2008) mendefinisikan

budaya

sebagai keseluruhan ide, nilai, pengetahuan, perilaku dan kebiasaan yang

diwariskan secara sosial oleh

sekelompok orang.

Dari beberapa definisi

tersebut dapat ditarik kesimpulan umum

bahwa budaya adalah suatu

fenomena kolektif yang membedakan orang dari satu kelompok atau

kategori, dengan orang yang berasal dari kelompok atau kategori lainnya.

Budaya adalah suatu konsep yang sangat luas dan berpengaruh

terhadap banyak dimensi perilaku manusia. Hal ini menyebabkan penelitian-

penelitian seringkali mengalami kesulitan dalam mendefinisikan atau

mengoperasionalisasikan batasan budaya. Untuk mengatasi hal ini, Roth

(dalam Soares, Farhangmehr & Shoham, 2007) merangkum

beberapa

tipologi yang valid untuk digunakan dalam mengoperasionalisasikan budaya.

Salah satunya adalah dengan menggunakan afiliasi regional, yaitu

menggunakan batas antar negara

atau dalam negara untuk membedakan

budaya satu dan lainnya.

|

|

3

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan

bahwa konsep

lintas budaya/intercultural

dapat merujuk

pada

lingkup

yang lebih besar

yaitu pembedaan budaya berdasarkan negara (contoh: Indonesia, Malaysia,

Australia) atau pada

lingkup

yang lebih kecil yaitu pembedaan antara

segmen-segmen budaya lokal dalam satu negara.

2.2.

Kajian terhadap konsep yang menyerupai

intercultural sensitivity

tidak hanya

dapat

dilakukan dengan perspektif ilmu psikologi, melainkan

juga

dari perspektif

disiplin ilmu lainnya

seperti antropologi, komunikasi,

hubungan internasional dan

sosiologi. Karena itulah

dalam penelitian-

penelitian

ilmiah, lazim ditemukan beragam pengertian

dan cara

pengkategorian berbeda yang disematkan pada intercultural sensitivity.

Secara umum tokoh-tokoh

dapat dibagi berdasarkan

cara

mereka

mengkategorikan konsep intercultural sensitivity. Tipe pertama adalah tokoh

yang mengkategorikan intercultural sensitivity

sebagai

salah satu dimensi

yang menyusun suatu konsep yang lebih besar. Tokoh yang pandangannya

termasuk ke dalam kategori

ini antara lain Chen dan Starosta (Kashima,

2006) yang menyatakan bahwa intercultural sensitivity

merupakan dimensi

afektif dari variabel intercultural communication competence. Juga Cui dan

Van den Berg (Panggabean, 2004) yang menyatakan bahwa cultural empathy

adalah salah satu dimensi yang menyusun variabel

intercultural

effectiveness.

Tipe kedua adalah tokoh yang menganggap bahwa

intercultural sensitivity

merupakan

suatu variabel tunggal yang sifatnya

mandiri dan bukan salah satu dari banyak dimensi yang menyusun sebuah

konsep.

Tokoh yang pandangannya termasuk ke dalam tipe ini antara lain

Bhawuk dan Brislin (1992) serta Bennett (1998, 2004).

2.2.1.

Dalam penelitian ini, definisi intercultural sensitivity yang digunakan

berasal

dari

Hammer, Bennett dan Wiseman (2003).

Ketiga tokoh ini

mendefinisikan intercultural sensitivity secara konseptual sebagai

“ability to

|

|

4

discriminate and experience relevant cultural differences”, atau kemampuan

seseorang untuk membedakan serta mengalami

adanya perbedaan budaya.

Definisi ini berasal

dari teori Developmental Model of Intercultural

sensitivity (DMIS) yang dikembangkan oleh Bennett (1998, 2004).

Teori psikologi yang mendasari perkembangan DMIS

adalah teori

personal construct

George Kelly (Bennett, 2004). Teori personal construct

menjelaskan bahwa pengalaman seseorang adalah fungsi dari

kategori

mental yang digunakannya

untuk menafsirkan suatu kejadian.

Artinya,

apabila secara kognitif seseorang tidak memiliki kategori mental yang tepat

untuk menafsirkan suatu kejadian, maka ia dapat dikatakan tidak mengalami

kejadian tersebut. Dengan kata lain, eksistensi sebuah

fenomena bergantung

pada kemampuan seseorang untuk membedakan fenomena tersebut dengan

fenomena-fenomena serupa lainnya (Feist & Feist, 2009).

Prinsip kegunaan

kategori mental dalam teori personal construct

Kelly diaplikasikan oleh Bennett

untuk menjelaskan konsep intercultural

sensitivity

dalam ruang lingkup interaksi lintas budaya. Menurut Bennett

(2004), persepsi yang berbeda terhadap

tiap budaya hanya dapat dihasilkan

apabila seseorang

memiliki kategori mental yang tepat untuk

mengkategorikan masing-masing

budaya

tersebut.

Semakin kompleks

kategori mental yang dimiliki seseorang, maka semakin mampu juga orang

tersebut untuk membedakan dan merasakan perbedaan budaya. Dengan kata

lain, kualitas

intercultural sensitivity

seseorang ditentukan oleh seberapa

kompleks kategori mental miliknya yang berkenaan dengan

pengkategorisasian berbagai budaya lain (Bennett, 1998, 2004; Bennett &

Bennett, 2001).

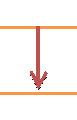

2.2.2.

Intercultural sensitivity

adalah suatu orientasi terhadap perbedaan

budaya,

yang dapat berkembang melalui proses pembelajaran. Menurut teori

Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) yang dikemukakan

oleh Bennett

(2004), perkembangan orientasi intercultural sensitivity

seseorang akan berlangsung dengan mengikuti enam rangkaian tahapan yang

sifatnya kontinu dan gradual. Enam tahap perkembangan intercultural

|

5

sensitivity

mulai dari tahap

terendah hingga tertinggi dapat dilihat dalam

gambar 2.1. DMIS telah digunakan dalam berbagai penelitian sebagai dasar

untuk mengukur sejauh mana tahap perkembangan

intercultural sensitivity

seseorang (Hammer dkk, 2003; Holm, Nokelainen & Tirri, 2009; Patterson,

2006; Romano, Cummings, Coraggio & Kromrey, 2007).

Menurut Bennett (2004), pada hakikatnya perkembangan orientasi

intercultural sensitivity

setiap

orang akan dimulai dari tahap pertama, yaitu

Denial. Tahap Denial ditandai dengan penolakan dan pengabaian seseorang

terhadap perbedaan budaya, serta adanya anggapan bahwa budaya yang

melekat di diri sendiri merupakan satu-satunya budaya yang benar di dunia.

Namun kondisi ini tidak bersifat menetap. Sifat intercultural sensitivity yang

dapat berkembang

membuat semua orang memiliki potensi untuk naik ke

tahap-tahap selanjutnya hingga mencapai tahap akhir yaitu Adaptation

atau

Integration.

Berikut adalah penjelasan dari setiap

tahap perkembangan

intercultural sensitivity menurut teori DMIS yang dikemukakan oleh Bennett

(2004).

Gambar 2.1. Tahap Perkembangan Intercultural Sensitivity

Sumber : www.intercultural.org

|

|

6

1.

Tahap Denial

Dalam bukunya, Bennett (2004:63-64) menjelaskan

bahwa

Denial adalah:

“The state in which one’s own culture is experienced as the only

real one-that is, the patterns of beliefs, behaviors, and values that

constitute a culture are experienced as unquestionably real or

true. Other cultures are either not noticed at all, or they are

construed in rather vague ways. People with a Denial worldview

generally are disinterested in cultural difference even when it is

brought to their attention, although they may act aggresively to

avoid or eliminate a difference if it impinges on them. Another

way a Denial worldview shows up is as an inability(and

disinterest) in differentiating national cultures”

Berdasarkan pemaparan

Bennett (2004), tahap Denial

adalah

tahap dimana terdapat anggapan bahwa budaya yang melekat pada diri

seseorang merupakan

satu-satunya budaya di dunia dengan pola

kepercayaan, perilaku dan nilai-nilai yang nyata adanya.

Budaya yang

berbeda tidak diakui eksistensinya, atau ditafsirkan dengan cara yang

samar-samar. Contohnya, mengkategorikan semua orang dari budaya lain

sebagai “orang asing”.

Secara umum, orang-orang yang berada pada tahap

Denial

tidak

tertarik pada fakta bahwa terdapat perbedaan budaya karena mereka tidak

mengakui eksistensi budaya lain. Karakteristik lain dari tahap Denial

adalah ketidakmampuan dan ketidaktertarikan seseorang untuk

membedakan budaya nasional berbagai negara. Contohnya adalah orang

Amerika Serikat yang tidak mampu dan tidak tertarik untuk membedakan

mana orang yang berasal dari Jepang dan China. Hal ini terjadi karena

budaya yang berbeda dari diri seseorang, ditafsirkan semata-mata sebagai

“orang asing” atau “budaya asing”.

|

|

7

Dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004), peneliti

menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Denial:

Keyakinan bahwa pola kepercayaan dan nilai budayanya merupakan

satu-satunya pola kepercayaan yang benar dan nyata di dunia

Keyakinan bahwa pola perilaku budayanya merupakan satu-satunya

pola perilaku yang benar dan nyata di dunia

Tidak tertarik pada fakta bahwa terdapat perbedaan budaya

Tidak mampu

dan tidak tertarik

untuk membedakan budaya nasional

berbagai negara

2.

Tahap Defense

Menurut penjelasan Bennett (2004:65), tahap kedua dalam

perkembangan intercultural sensitivity yaitu Defense merupakan:

“The state in which one’s own culture (or an adopted culture) is

experienced as the only viable one- the most “evolved” form of

civilization, or at least the only good

way to live. People at

Defense

have become

more adept at discriminating difference,

but the Defense worlview structure is not sufficiently complex to

generate an equally “human” experience of the other. People at

Defense are more openly threatened by cultural differences than

are people in a state of Denial. The world is organized into “us

and them”, where one’s own culture is superior and other

cultures are inferior.This Defense

experience is accompanied by

positive stereotyping of one’s own culture and negative

stereotyping of other culture.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada tahap Defense, ada

anggapan bahwa

budaya yang melekat pada diri seseorang merupakan

satu-satunya budaya yang paling maju

dan paling baik

di dunia.

Anggapan ini mengindikasikan bahwa pada tahap Defense

seseorang

sudah mengakui

bahwa keragaman budaya adalah sesuatu yang nyata

dan ada di dunia, namun dianggap sebagai sesuatu yang negatif.

|

|

8

Karena pada tahap Defense

seseorang telah mengakui adanya

perbedaan budaya, mereka juga secara terbuka menunjukkan adanya

perasaan terancam yang disebabkan oleh keberadaan budaya lain.

Bagi

orang-orang di tahap Defense, dunia dapat dibagi menjadi

“kami” dan

“mereka”. “Kami” ditujukan bagi orang-orang yang berasal dari budaya

yang sama dengan dirinya, yang dianggap superior dan diidentikkan

dengan stereotype

positif. Sementara “mereka” ditujukan bagi semua

orang yang berasal dari budaya lain, yang dianggap inferior dan

diidentikkan dengan stereotype negatif.

Sehingga dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004)

peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Defense:

Keyakinan yang dipertahankan bahwa

budaya miliknya

merupakan budaya yang paling maju di seluruh dunia

Adanya perasaan terancam karena keberadaan budaya lain

Anggapan bahwa budaya miliknya

lebih superior daripada

budaya lain

Mengasosiasikan budaya lain dengan

stereotype

yang bersifat

negatif

3.

Tahap Minimization

Dalam bukunya, Bennett (2004:66) menyatakan bahwa

Minimization adalah tahap dimana:

“In Minimization, the threat associated with cultural differences

experienced in

Defense

is neutralized by subsuming the

differences into familiar categories. For instance, cultural

differences may be subordinated to the overwhelming similarity

of people biological nature (physical universalism). The

experience of similarity of natural physical processes may then be

generalized to other assumedly natural phenomena such as needs

and motivations. The experience of similarity might also be

experienced in the assumed cross-cultural applicability of certain

|

|

9

religious, economic or philosophical concepts (transcedent

universalism). People at Minimization

expect similarities, and

they may become inistent about correcting others’ behavior to

match their expectations.”

Berbeda dengan Defense, orang yang berada pada tahap

Minimization

tidak lagi merasa terancam pada kenyataan adanya

perbedaan budaya. Hal ini terjadi karena mereka menggunakan kategori-

kategori yang lebih familiar untuk menjelaskan tentang kesamaan antara

budaya satu dan lainnya.

Mereka memiliki keyakinan tentang adanya

physical universalism dan transcendent universalism

yang berlaku bagi

semua orang dari semua budaya.

Physical universalism adalah adanya

kesamaan dari segi jasmaniah yang berlaku secara universal. Sementara

transcendent universalism adalah adanya kesamaan konsep abstrak

(agama, ekonomi,filosofi) yang berlaku secara universal.

Pada tahap Minimization, seseorang mengharapkan terciptanya

kesamaan antar budaya satu dan lainnya. Harapan inilah yang

kerapkali

membuat orang yang berada di tahap Minimization

berusaha untuk

mengubah perilaku orang dari budaya lain agar sesuai dengan ekspektasi

yang mereka miliki.

Berdasarkan pemaparan Bennett (2004), dapat disimpulkan

beberapa indikator dari tahap Minimization:

Minimisasi perbedaan budaya karena meyakini adanya kesamaan

jasmaniah semua manusia (physical universalism).

Minimisasi perbedaan budaya karena meyakini adanya konsep

abstrak yang berlaku secara universal (transcedent universalism).

Berusaha untuk mengubah perilaku orang lain agar sesuai dengan

ekspektasi dari budayanya

4.

Tahap Acceptance

|

|

10

Tahap keempat dalam kontinum perkembangan intercultural

sensitivity adalah Acceptance. Bennett (2004:68-69) menjelaskan:

“Acceptance of cultural difference is the state in which one’s own

culture is experienced as just one of a number of equally complex

worldviews. People with this worldview are able to experience

others as different from themselves, but equally human. They are

adept at identifying how cultural differences in general operate in

a wide range of human interactions”

Pada tahap Acceptance, budaya yang melekat pada diri seseorang

dianggap sebagai satu dari berbagai kemungkinan pandangan terhadap

dunia (yang berasal dari berbagai budaya lain)

yang sama kompleksnya.

Mereka menerima dan mengapresiasi unsur-unsur dari budaya

lain.

Orang-orang yang berada pada tahap ini menerima kenyataan bahwa

orang yang berasal dari budaya lain memiliki nilai dan pola perilaku

yang berbeda

namun tetap sederajat dengan mereka

sebagai manusia.

Mereka juga mahir dalam mengidentifikasi bagaimana implikasi yang

ditimbulkan perbedaan budaya dalam berbagai interaksi manusia.

Perlu diingat bahwa pada tahap Acceptance, penerimaan

seseorang terhadap perbedaan budaya tidak selalu berarti persetujuan.

Bennett

(2004:69) mengatakan bahwa,

“Acceptance

does not mean

agreement”. Seseorang pada tahap Acceptance

bisa saja

menerima,

namun tidak setuju terhadap aspek-aspek tertentu dari budaya lain.

Penilaian-penilaian yang dilakukan seseorang pada tahap ini

menjadi

tidak bersifat ethnocentric

karena tetap menghargai

nilai-nilai

kemanusiaan dari budaya lain.

Sehingga dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004),

peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Acceptance:

Menganggap bahwa budayanya merupakan satu dari berbagai

kemungkinan pandangan terhadap dunia yang sama kompleksnya

Menganggap orang dari budaya lain sebagai berbeda

namun

setara dengan mereka sebagai manusia

|

|

11

Mampu mengidentifikasi bagaimana perbedaan budaya

beroperasi dalam berbagai interaksi manusia

5.

Tahap Adaptation

Tahap kelima yang disebut juga sebagai Adaptation

to cultural

difference dijelaskan Bennett (2004:70) sebagai:

“The state in which the experience of another culture yields

perception and behavior appropriate to that culture. One’s

worldview is expanded to include relevant constructs from other

cultural worldviews. People at Adaptation

can engage in

empathy-the ability to take perspective or shift frame of referenve

vis-a-vis other culture. They are able to express their alternative

cultural experience in a culturally appropriate feelings and

behaviors.”.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada

tahap Adaptation,

persepsi yang dibuat serta perilaku yang dimunculkan seseorang sudah

sesuai dengan konteks budaya lain. Cara pandangnya terhadap dunia juga

menjadi lebih luas karena telah

mencangkup cara pandang yang berasal

dari budaya lain.

Karakteristik lain dari tahap

Adaptation

adalah kemampuan

empati. Seseorang pada tahap ini akan mampu melihat suatu hal dengan

menggunakan

perspektif budaya lain. Kemampuan empati terhadap

budaya lain ini tidak hanya menghasilkan perubahan secara kognitif

(yaitu kemampuan “perspective taking”) namun juga perubahan dari segi

afektif dan perilaku.

Mereka mampu memberikan respon berupa

perasaan atau perilaku yang sesuai dengan konteks tiap budaya yang

berbeda.

Yang terjadi dalam tahap Adaptation

berbeda

dengan apa yang

disebut sebagai asimilasi budaya. Dalam asimilasi, seseorang harus

melepaskan identitas budaya aslinya untuk kemudian mengadaptasi nilai-

nilai budaya

baru ke dalam kehidupannya. Sementara dalam tahap

|

|

12

Adaptation, seseorang tidak menggantikan nilai-nilai dan cara hidup dari

budaya aslinya dengan budaya lain, melainkan ia memperluas sistem

nilai dan kepercayaannya dengan menambahkan aspek-aspek dari budaya

lain. Perluasan sistem nilai dan kepercayaan pada tahap Adaptation

membuat seseorang dapat membangun hubungan yang efektif dalam

berbagai konteks budaya berbeda.

Sehingga dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004)

peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Adaptation:

Mampu mempersepsikan sesuatu sesuai dengan konteks budaya

lain

Mampu berperilaku sesuai dengan konteks budaya lain

Mampu berempati, yaitu melihat suatu hal dari perspektif

budaya lain (“perspective taking”)

6.

Tahap Integration

Tahap terakhir dalam perkembangan intercultural sensitivity yaitu

Integration, dijelaskan Bennett (2004:72) sebagai:

“The state in which one’s experience of self is expanded to

include the movement in and out of different cultural worldviews.

People are dealing with issues related to their own “cultural

marginality”; they construe their identities at the margins of two

or more cultures and central to none.”

Integration

adalah tahap dimana pengalaman

seseorang atas

dirinya sendiri diperluas sehingga mencangkup pergerakan keluar dan

masuk

dari budaya yang berbeda-beda.

Bennett (2004) menjelaskan

bahwa, “Movement to the last stage does not represent a significant

improvement in intercultural competence. Rather, it describe a

fundamental shift in one’s definition of cultural sensitivity”. Artinya,

perpindahan seseorang dari Adaptation

ke Integration

tidak

merepresentasikan adanya

peningkatan yang signifikan pada kualitas

intercultural sensitivity orang tersebut.

|

|

13

Alasan adanya tahap Integration

dalam teori DMIS dijelaskan

Bennett (2004) karena “It is descriptive of a growing number of people,

including many members of non-dominant cultures, long-term

expatriates, and “global nomads”. Tahap Integration

dimasukkan ke

dalam teori DMIS karena merepresentasikan

banyaknya fenomena

serupa yang terjadi di dunia, dimana seseorang merasa memiliki identitas

budaya yang bersifat “global”. Karena tidak ada perbedaan fundamental

antara Acceptance

dan Integration

maka dalam berbagai pengukuran

intercultural sensitivity

berdasarkan teori DMIS, Integration

tidak

dimasukkan ke dalam skala pengukuran (Hammer dkk, 2003; Holm,

2009).

Guna

merangkum tahap perkembangan intercultural sensitivity yang

telah dideskripsikan di atas, Bennett (1998, 2004)

menyatakan

bahwa pada

tahap-tahap yang lebih rendah seperti Denial, Defense/Reversal dan

Minimization, persepsi serta penilaian seseorang terhadap budaya lain masih

bersifat ethnocentric, yaitu dilakukan dengan berorientasi pada budaya yang

melekat di dirinya sendiri.

Sementara persepsi dan penilaian pada tahap-

tahap yang lebih tinggi, seperti Acceptance, Adaptation

dan

Integration,

secara umum sudah bersifat ethnorelative, dimana seseorang merasa nyaman

dengan standar dari berbagai budaya sehingga ia mampu menyesuaikan

penilaian dan perilakunya agar sesuai dengan konteks budaya lain (Hammer,

Bennett, & Wiseman, 2003).

Bennett

(1998, 2004)

juga

menekankan bahwa

DMIS tidak hanya

sekedar deskripsi dari kognisi, afek atau perilaku

seseorang

yang berkaitan

dengan perbedaan budaya. DMIS adalah suatu kerangka teori

yang

menjelaskan bahwa perubahan

cara

pandang

seseorang terhadap perbedaan

budaya yang bergerak dari tahap

ethnocentric

ke

tahap ethnorelative, akan

menghasilkan perkembangan orientasi

intercultural sensitivity.

Perubahan

pada aspek kognisi, afek dan perilaku di tiap tahap DMIS

adalah hasil

manifestasi dari perkembangan orientasi intercultural sensitivity

yang

dialami orang tersebut.

|

|

14

2.2.3.

Pada hakikatnya semua manusia

di dunia awalnya lahir dan

disosialisasikan menjadi orang-orang ethnocentric

yang mengutamakan

praktik-praktik budayanya sendiri

di atas budaya lainnya

(Triandis dalam

Bhawuk, Sakuda, Munusamy, 2008).

Dalam bukunya, Bennett (2004)

menjelaskan bahwa pandangan yang bersifat ethnocentric

merupakan

kondisi “default”

atau bawaan pada semua manusia

yang ada

di dunia.

Artinya, apabila ditinjau dari tahapan perkembangan intercultural sensitivity

Bennett

(2004), semua manusia pada dasarnya memiliki karakteristik yang

ada pada tahap-tahap awal seperti Denial, Defense dan Minimization. Namun

sejalan dengan proses pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan seseorang,

orientasi

intercultural sensitivity

dapat berubah dan berkembang

ke tahap-

tahap akhir yang bersifat ethnorelative, yaitu Acceptance, Adaptation

dan

Integration.

Karena intercultural sensitivity

merupakan sesuatu yang tidak

bersifat statis melainkan dinamis dan dapat dikembangkan, maka berbagai

penelitian berusaha melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang diprediksi

berpengaruh atau sekurang-kurangnya berhubungan

dengan perkembangan

intercultural sensitivity.

Berikut adalah beberapa faktor yang ditemukan

berpengaruh atau berhubungan dengan intercultural sensitivity:

1.

Studi di luar negeri

Salah satu faktor yang banyak diteliti adalah kaitan antara studi di luar

negeri

terhadap intercultural sensitivity. Penelitian-penelitian yang

telah dilakukan menunjukkan hasil yang bervariasi

mengenai arah

hubungan antara studi di luar negeri dan peningkatan intercultural

sensitivity.

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan adanya

pengaruh positif yang ditimbulkan studi di luar negeri terhadap kualitas

intercultural sensitivity seorang mahasiswa. Penelitian komparatif yang

dilakukan Williams (2005) menunjukkan bahwa mahasiswa yang

melanjutkan studi di luar negeri memiliki intercultural sensitivity yang

lebih tinggi daripada mahasiswa yang melanjutkan studi di dalam

|

|

15

negeri. Penelitian lain yang

bersifat longitudinal

dilakukan oleh

Anderson dkk (2006) dimana ditemukan

bahwa program studi ke

luar

negeri, meskipun hanya selama 1 bulan, sudah menunjukkan memiliki

dampak positif terhadap peningkatan intercultural sensitivity

mahasiswa.

Penelitian lainnya oleh Straffon (2003) menunjukkan

bahwa semakin lama waktu studi di luar negeri yang dihabiskan

mahasiswa, maka semakin tinggi juga levelnya dalam tahapan DMIS.

Ketiga hasil

penelitian di atas mendukung pernyataan Bennett (2004)

bahwa menempuh studi di luar negeri yang membuat mahasiswa

terlibat dalam kontak terus menerus dengan budaya asing, akan

mengakibatkan

terjadinya

peningkatan

pada

intercultural sensitivity

mahasiswa tersebut.

Hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian lain yang dilakukan oleh

McMurray (2007). Hasil penelitian McMurray menunjukkan bahwa

mahasiswa yang pernah ikut dalam program studi ke luar negeri tidak

memiliki intercultural sensitivity

yang secara signifikan lebih tinggi

daripada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti program serupa.

Menurut McMurray

(2007), hal ini dapat terjadi apabila pengalaman

studi ke luar negeri mahasiswa terjadi bertahun-tahun sebelum

pengukuran intercultural sensitivity

dilakukan. Rentang waktu yang

lama antara pengalaman studi ke luar negeri dan pengukuran

intercultural sensitivity

membuat hasil penelitian tidak dapat

menemukan perbedaan yang signifikan antara intercultural sensitivity

mahasiswa yang pernah menjalani studi di luar negeri dan yang belum

pernah.

2.

Pendidikan tentang keragaman budaya

Penelitian yang dilakukan oleh Margarethe, Hannes

dan

Wiesinger

(2012) serta Bradshaw dan Biggs (2007) menunjukkan bahwa mahasiswa

yang menempuh

program studi dengan

pendidikan tentang keragaman

budaya

sebagai salah satu mata kuliahnya, memiliki intercultural

sensitivity

yang lebih tinggi daripada daripada mahasiswa yang tidak

|

|

16

mendapatkan pendidikan serupa

dari universitas tempatnya menjalani

studi.

Pendidikan tentang keragaman budaya yang dimaksud dalam

penelitian Margarethe

dkk adalah mata kuliah yang mengajarkan

mahasiswa tentang mengapa perbedaan budaya dapat terjadi (why

question) dan bagaimana cara menyikapi perbedaan budaya tersebut

(how question).

3.

Pengalaman pergi ke luar negeri

Penelitian oleh Baños (2006) menemukan adanya perbedaan yang

signifikan antara intercultural sensitivity

siswa yang pernah tinggal di

luar negeri dan siswa yang tidak pernah. Intercultural sensitivity

secara

signifikan lebih tinggi pada mereka yang memiliki pengalaman menetap

di luar negeri dalam jangka waktu apapun. Penelitian lain dari McMurray

(2007) juga menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki pengalaman

wisata ke luar negeri akan memiliki intercultural sensitivity

yang lebih

tinggi daripada mereka yang tidak memiliki pengalaman serupa.

Kedua

hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara

pengalaman wisata

ke luar negeri dan tingkat intercultural sensitivity

seseorang.

4.

Jenis kelamin

Ada tidaknya hubungan

antara jenis kelamin

dan tingkat intercultural

sensitivity seseorang bervariasi dari beberapa hasil penelitian. Penelitian

Margarethe

dkk (2012) menemukan bahwa wanita dan pria tidak

memiliki perbedaan intercultural sensitivity

yang signifikan secara

statistik. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh McMurray (2007)

serta Holm dkk (2009), dimana dalam dua penelitian terpisah yang

mereka lakukan, ditemukan bahwa rata-rata tingkat intercultural

sensitivity

wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Kedua

penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan ini dapat terjadi karena

wanita secara alamiah memiliki kemampuan empati yang lebih baik

|

|

17

daripada pria. Kemampuan empati membuat wanita dapat beradaptasi

dalam lingkungan lintas budaya dengan lebih baik daripada pria.

2.3.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

versi daring

(kbbi.web.id),

mahasiswa diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Rentang

usia mahasiswa di Indonesia umumnya 18-22 tahun, sehingga secara

perkembangan dapat dikategorikan masuk ke masa transisi dari remaja ke

dewasa awal

(Papalia, Feldman, & Martorell, 2013). Meskipun usia

kronologis tidak selalu dapat dijadikan acuan untuk mengkategorikan tahap

perkembangan seseorang, namun beberapa penelitian mendukung bahwa

mahasiswa usia 18-25 tahun ada pada

periode transisi dari tahap remaja ke

dewasa awal, atau disebut

sebagai

emerging adulthood

(Arnett & Scheer

dalam Santrock, 2008).

|

18

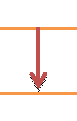

2.4.

Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 2.2. menunjukkan kerangka berpikir peneliti yang

melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini. Ide penelitian ini awalnya

muncul sebagai reaksi terhadap adanya program ASEAN Economic

Community (AEC) yang akan diberlakukan sejak 2015 di kawasan Asia

Tenggara. AEC bertujuan untuk mengubah Asia Tenggara menjadi kawasan

yang terintegrasi secara ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya (ASEAN

Secretariat, 2008). Guna merealisasikan hal tersebut, AEC membuat

kebijakan-kebijakan yang secara umum disebut sebagai free flow of goods,

free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, dan free

ASEAN Economic Community 2015

Pergerakan bebas tenaga kerja asing ke dalam Indonesia

Pemetaan intercultural sensitivity pada mahasiswa tingkat akhir

Universitas Bina Nusantara dan universitas swasta lain di Jakarta

dengan menggunakan teori DMIS Bennett (2004)

Kebutuhan agar mahasiswa membekali diri dengan

intercultural sensitivity, kompetensi yang memfasilitasi

peningkatan kinerja seseorang dalam lingkungan kerja lintas

budaya berbagai negara

Gambar 2.2.Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : Olahan peneliti

|

|

19

flow of skilled labor. Artinya, akan ada aliran bebas barang, jasa, investasi,

aliran modal dan tenaga kerja terampil antar negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu kebijakan AEC, yaitu free flow of skilled labor,

diprediksikan banyak pihak termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar dan

Wamenkeu Anny Ratnawati (Izzudin, 2013; Maesaroh, 2013) akan membuat

perusahan-perusahaan di Indonesia kedatangan banyak tenaga kerja asing.

Hal ini akan

mengakibatkan perubahan komposisi tenaga kerja di

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga muncul kebutuhan agar

masyarakat Indonesia membekali diri dengan kompetensi yang memfasilitasi

kesuksesan kinerja dalam tim lintas budaya asing.

Kompetensi yang

ditemukan berpengaruh terhadap kesuksesan

seseorang yang bekerja dalam lingkungan kerja lintas budaya adalah

intercultural sensitivity. Definisi konseptual dari intercultural sensitivity

menurut Hammer, Bennett dan Wiseman (2003) adalah kemampuan

seseorang untuk membedakan serta mengalami adanya perbedaan budaya.

Definisi ini merupakan bagian dari teori perkembangan intercultural

sensitivity

milik Bennett (1998, 2004) yang dinamakan sebagai

Developmental Model of Intercultural Sensitivity

(DMIS). Teori DMIS

hingga sekarang digunakan dalam banyak penelitian sebagai dasar

pengoperasionalisasian intercultural sensitivity.

Pengukuran intercultural sensitivity

cukup banyak dilakukan dalam

berbagai penelitian di luar Indonesia. Namun sebaliknya, hingga sekarang

minim

penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kompetensi lintas budaya

masyarakat Indonesia terhadap budaya asing (Panggabean, 2004). Padahal

tidak sedikit timbul kesalahpahaman dan konflik dalam tataran kehidupan

bermasyarakat akibat perbedaan keyakinan atau nilai-nilai yang dianut antara

budaya Indonesia dan budaya asing. Inilah mengapa muncul kebutuhan

untuk mengukur intercultural sensitivity

masyarakat Indonesia terhadap

budaya asing, sebagai bentuk persiapan

untuk menyambut berlakunya AEC

2015.

Kebutuhan untuk mengembangkan intercultural sensitivity

khususnya berlaku bagi mahasiswa jenjang S1 yang akan masuk ke dunia

|

|

20

kerja dalam waktu dekat. Kebutuhan ini didukung temuan dari penelitian

Shaftel, Shaftel dan Ahluwalia (2007) yang menemukan bahwa mahasiswa

program S1 yang memiliki intercultural competence

akan lebih sukses di

dunia kerja bahkan lebih dihargai dan diminati oleh perusahaan-perusahaan

daripada mahasiswa yang tidak mengembangkan intercultural competence.

Fenomena yang telah dipaparkan di atas memunculkan kebutuhan agar

peneliti melakukan kajian tentang gambaran intercultural sensitivity

pada

mahasiswa tingkat akhir di Universitas Bina Nusantara

dan universitas

swasta lain di Jakarta.

|