|

3

BAB 2

LANDASAN PERANCANGAN.

2.1 Tinjauan Umum.

Data – data dan literatur didapat dari berbagai media seperti buku, internet, dan foto

riset lapangan. Semua sumber merupakan bahan –

bahan untuk membantu memperkuat

data untuk fakta dan visual dalam pembuatan animasi edukasi “History of Legacy – A

Brief History of Kris.”

2.1.1 Animasi Edukasi.

Animasi Edukasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan jasa atau alat

bantu elektronika sebagai media penyampaiannya. Dikutip dari (Clark, R., & Mayer, R., E-

Learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of

multimedia learning,

2003, p.8) e-learning didefinisikan sebagai atau pengajaran atau

informasi yang disampaikan lewat perangkat elektronik seperti computer atau perangkat

elektronik lainnya yang bertujuan untuk mendukung proses belajar.

2.1.2

Keris.

Dalam ("Malay World Edged Weapons", 2007), dan ("Keris", 2005) keris dari masa

pra –

Kadiri – Singasari dikenal sebagai Keris Buda. Keris Buda dianggap sebagai bentuk

pengawal keris modern. Keris Buda pada awalnya dibuat seperti belati dengan pamor yang

masih sederhana. Kemudian muncul sebuah keris pusaka dari Kerajaan Majapahit yang

dikenal dengan sebuatan Keris Buda dengan relief epic Ramayana. Keris Buda ini dimiliki

oleh keluarga Knaud dari Batavia yang didapat Charles Knaud, seorang Belanda peminat

mistisisme Jawa, dari Sri Paku Alam V. Keris ini memiliki relief tokoh epik Ramayana pada

permukaan bilahnya dan mencantumkan angka tahun Saka 1264 (1342 Masehi), sezaman

dengan Candi Penataran, meskipun ada yang meragukan penanggalannya.

2.1.3

Perkembangan Fungsi Keris.

Dalam ("Malay World Edged Weapons", 2007) dan menurut penelitian di Museum

Pusaka, Taman Mini Indonesia Indah, keris memiliki fungsi yang beragam dan hal

ini

ditunjukkan oleh beragamnya bentuk keris yang ada.

1.

Keris sebagai atribut keprajuritan.

|

|

4

Di Surakarta dan Yogyakarta keris biasa digunakan sebagai atribut keprajuritan.

Mulai dari perwira tinggi sampi prajurit –

prajurit biasa diharuskan menyandang keris

dalam upacara adat, pisowangan

(apel), ketika berperang, dan upacara lainnya. Seorang

perwira tinggi bisa menyandang 3 keris sekaligus untuk atribut keprajuritannya.

2.

Keris sebagai kelengkapan busana adat.

Keris merupakan salah satu kelengkaan busana adat baik di Jawa bahkan sampai

keluar Pulau Jawa. Biasa dipakai pada upacara adat, ketika menghadap raja, perkawinan,

dan lain sebagainya.

3.

Keris sebagai senjata.

Fungsi ini adalah fungsi yang paling dangkal dan paling dasar dalam sebuah

adat terutama adat jawa. Keris tergolong sejanta ruket atau senjata perkelahian jarak

dekat. Contohnya dalam perang melawan Belanda di Bali dalam Perang Puputan dan

Klungkung pada abad ke – 20.

4.

Keris sebagai alat hukuman mati.

Ketika para Raja masih berkuasa di Pulau Jawa beratus –

ratus tahun yang

lalu, keris biasa juga digunakan untuk mengeksekusi kriminal kerajaan. Biasanya

menggunakan keris keraton. Keris itu ditusukkan dari punggung dibawah tulang

belikat hingga menembus jantung dan dada.

5.

Keris sebagai Wakil Pribadi.

Dalam upacara perkawinan adat Jawa, apabila seorang calon mempelai pria

tidak dapat hadir karena sakit atau berhalangan akibat tugas Negara, maka upacara

perkawinan antara sang mempelai pria dan wanita tetap bisa berlangsung dengan

catatan saang mempelai pria diwakilkan oleh keris nya. Tetapi adat ini sudah jarang

dilakukan.

6.

Manifestasi Falsafah.

Suku Jawa tergolong gemar berfalsafah dan berolah batin. Oleh karena itu

bentuk – bentuk keris dan perlengkapannya hamper selalu dikaitkan dengan berbagai

nilai falsafah.

|

|

5

7.

Keris sebagai Atribut Utusan Raja.

Apabila seorang mendapat tugas dari Raja, misalnya untuk mewakilinya hadir

dalam suatu penting atau tugas kenegaraan yang berat dan mengandung resiko, maka

kepada orang tersebut dipinjamkan salh satu keris milik Raja, yang bobot spritualnya

sepadan dengan tugas yang diberikan.

8.

Keris sebagai Lambang Persaudaraan dan Perkawinan.

Cinderamata yang dianggap paling bermakna pada zaman dulu adalah keris.

Karena itu para pejabat Negara Republik Indonesia biasanya menggunankan keris

sebagai tanda mata bagi sesame pejabat dari negara sahabat.

2.1.4

Pentingnya Keris bagi Masyarakat Jawa.

Perkembangan budaya keris selalu berjalan seirang denga meningkatnya penghayatan

terhadap keberadaan keris itu sendiri dalam tata niali kehidupan pada zaman itu. Dalm

masyarakat Jawa, keris adalah lambing pelengkap jati diri seorang lelaki dewasa. Mengutip

dalam bukunya (Sir Thomas Stamford Raffles, The History of Java,

1830), menulis :

“….seorang lelaki Jawa yang tidak menyandang keris ibarat telanjang…” senada dengan

kalimat itu ada pula semacam pegangan hidup yang mengatakan bahwa seorang lelaki jawa

belum lengkap hidupnya bilamana belum memiliki curiga (keris), turangga (kuda), wisma

(rumah), wanita (istri) dan kukila (burung).

2.1.5

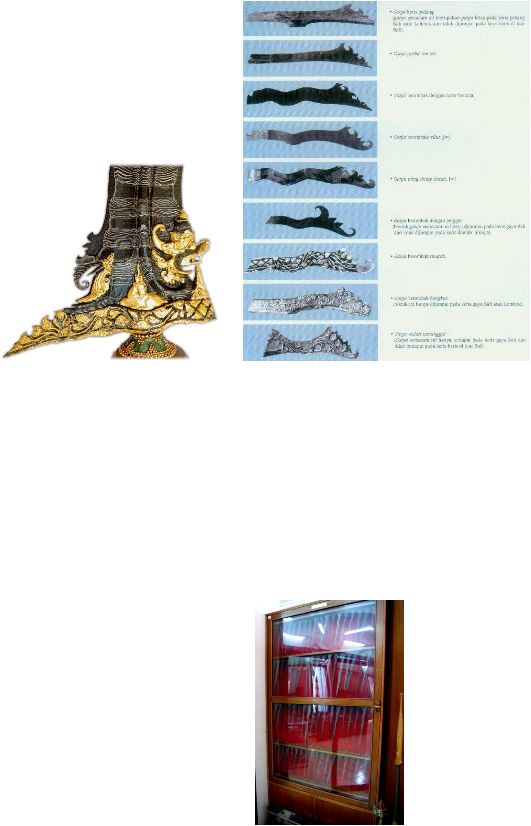

Keris dan Bagian – bagiannya.

Menurut penelitian dan observasi yang penulis lakukan di Museum Pusaka, Taman

Mini Indonesia Indah, berikut adalah bagian – bagian keris.

a.

Jejeran.

Jejeran (istilah Surakarta) atau deder (Yogyakarta) atau hulu keris banyak

macamnya, terbuat dari kayu, tulang, tanduk, atau gading. Tetapi yang paling banyak

dijumpai adalah dari kayu.

|

6

Gambar 2.1 Jejeran Keris dari Kayu.

N0PCvE/s1600/_DSC0916.JPG

b.

Gandik

Salah satu bagian bawah atau pangkal bilah (sor – soran) ragam bentuknya antara

lain : lugas, lugas panjang, laler mengeng, panji penganten, kembar, kikik, singa, barong,

dan lain lain.

Gambar 2.2 Gandhik Keris Parung Sari.

Sumber Gambar : http://s691.photobucket.com/albums/vv273/sinomku/Parungsari2.jpg

c.

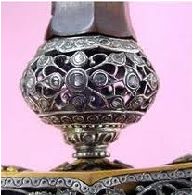

Mendak.

Mendak atau uwer adalah betuk cincin yang dipasang melingkari pesi, terletak

antara jejeran dan ganja. Ada teori menyebutkan bahwa mendak ini adalah perkembangan

dari kegunaan karah, yakni cincin logam yang dipasang pada tangkai pisau, arit, dan

semcamnya untuk meperkuat tangkai kayu agar tidak pecah.

|

7

Gambar 2.3 Mendak Keris.

Sumber Gambar :

_1_thumb2_lgw.jpg

d.

Pamor.

Pamor adalah hiasan tau motif atau ornament yang terdapat pada bilah tosan aji.

Hiasan ini terbentuk bukan karena diukir atau diserasah, atau dilapis tetapi karena teknik

tempaan yang menyatukan beberapa unsur logan berlainan. Teknik ini hanya bisa

dikuasai oleh para Mpu di wilayah Nusantara saja.

Gambar 2.4 Pamor Pedaringan Kebak Ngawat.

Sumber Gambar : http://2.bp.blogspot.com/-J3NPqaoCAT0/T5orpuoUbjI/AAAAAAAAC-

w/jtyB_S1Jxcg/s1600/pamor+keris.JPG

e.

Ganja.

Bagian alas/ dasar disebut ganja, yang posisinya memang hamper seperti ganjal,

serta dapat muncul dalam beberapa variasi bentuk, menurut penampangnya. Dari samping

dikenal bentuk : sebit rontal, wilut, dhungkul, kelab lintah, dan, sepang. Dari atas dikenal

: nguceng mati, nyebit ron tal, nyirah cecak, nyirah tekek, nyangkem kodhok.

|

8

Gambar 2.5 Keris Nagasasra dengan Ganja Berombak Tinatah dan bentuk – bentuk ganja.

Sumber Gambar : https://s3.amazonaws.com/images.ecwid.com/images/1231108/161130266.jpg dan

f.

Bilah Keris.

Bilah keris sebenarnya terdiri dari tiga bagian : badan bilah (awak –

awak atau

wilah), ganja, dan pesi. Dan terdiri atas 3 unsur logam, yakni besi, bahan pamor, dan baja.

Dan ketiga bahan tersebut yang menjadi dasar ketika seseorang ingin menilai mutu

sebuah keris.

Gambar 2.6 Foto Bilah – Bilah Keris koleksi Museum Pusaka, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

|

9

g.

Warangka.

Bagi orang Jawa warangka dan perabot keris yang lain hamper sama pentingnya

dengan bilah keris sendiri. Keris ligan atau keris telanjang tanpa warangka tidak bisa

disebut keris dalam keadaan utuh. Begitu pula sebaliknya.

Gambar 2.7 Warangka Keris.

Sumber Gambar : http://4.bp.blogspot.com/-

7R9BjdjvKIo/UBC5ikKRLWI/AAAAAAAABR4/zUxU7GD7e1o/s1600/IMG_2674.JPG

h.

Pendok.

Hampir semua keris warangka Surakarta dan Yogyakarta (kecuali sandhang

walikat) dilengkapi dengan pendhok, semacam sarung logam pembungkus gandar

sehingga sering pula disebut kandelan (penebal atau pelapis). Pendhok dibuat dari

lembaran logam yang dibentuk menyerupai pipa yang pipih dan meruncing kea rah ujung

(methit) sehingga dapat disarungkan pada gandar.

Gambar 2.8 Pendok Keris.

Sumber Gambar : http://www.geocities.ws/javakeris/images/Pendok.jpg

|

10

i.

Selut.

Selut adalah cincin ekstra untuk menambah keindahan jejeran, namun bukan

merupakan suatu keharusan.

Gambar 2.9 Selut Keris.

Sumber Gambar : http://4.bp.blogspot.com/-DRuujsYg7-

E/T0lQIEN2hEI/AAAAAAAAAGc/Hrp5xOe5YM4/s1600/e993n.jpg

2.1.6

Ragam Keris Pusaka Indonesia.

Menurut penelitian dan observasi yang penulis lakukan di Museum Pusaka, Taman

Mini Indonesia Indah, berikut adalah ragam keris pusaka.

a.

Keris Pusaka Nagasasra dan Sabuk Inten.

Keris Pusaka Nagasasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan

Raja Majapahit. Nagasasra adalah nama salah satu dapur (bentuk) keris luk tiga belas dan

ada pula yang luk-nya berjumlah sembilan dan sebelas, sehingga penyebutan nama dapur

ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luk-nya. Salah satu pembuat keris dengan

dapur Nagasasra terbaik, adalah karya mpu Ki Nom, merupakan seorang empu yang

terkenal, dan hidup pada akhir zaman kerajaan Majapahit sampai pada zaman

pemerintahan Sri Sultan Agung Anyokrokusumo di Mataram, tetapi ada sebagian ahli lain

yang mengatakan bahwa Ki Supo Anom pada zaman kerajaan Mataram, sebenarnya

adalah cucu dari empu Supo Anom yang hidup pada zaman Majapahit, dan golongan ini

menyebut Ki Nom dengan sebutan Ki Supo Anom II, dan yang hidup di zaman Majapahit

disebut Ki Supo Anom I. Dapur Sabuk Inten, seperti juga dapur Nagasasra mempunyai

luk tiga belas dengan ciri-ciri yang berbeda yaitu mempunyai sogokan, kembang kacang,

lambe gajah dan greneng.

|

11

Gambar 2.10 Keris Pusaka Nagasasra

Gambar 2.11 Keris Pusaka Sabuk Inten.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

b.

Keris Mpu Gandring.

Keris Mpu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat

berdirinya Kerajaan Singhasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. Legenda ini

tercatat dalam Kitab Pararaton. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan

korban dari kalangan elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Arok.

Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama

Mpu Gandring, atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun yang menurut

seorang brahmana bernama Lohgawe adalah titisan Dewa Wisnu. Ken Arok memesan

Keris ini kepada Mpu Gandring dengan waktu lima bulan, yang merupakan pekerjaan

hampir mustahil dilakukan oleh para mpu (gelar bagi seorang pandai logam yang sangat

sakti) pada masa itu. Namun Mpu Gandring menyanggupinya kaerna yakin dengan

kemampuan yang dimilikinya. Setelah selesai membuat Keris dengan bentuk dan wujud

yang sempurna bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan

melebihi senjata apa pun dimasa itu, namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat,

Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah lima bulan dan harus

diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan terakhir Keris tersebut

ditusukkannya pada Mpu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji (karena

sarung keris atau Warangkanya itu belum selesai dibuat)

Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa Keris

tersebut akan meminta korban nyawa keturunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya,

keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singhasari yang

merupakan keturunan Ken Arok. Dan sampai saat ini, menurut beberapa artikel, Keris

buatan Mpu Gandring itu tidak ditemukan keberadaannya.

|

12

c.

Keris Kala Munyeng.

Keris Kala Munyeng adalah salah satu keris legendaris di bumi Nusantara ini.

Satu peninggalan sejarah di Gresik yang diyakini oleh masyarakat sebagai benda pusaka

adalah Keris Kyai Kala munyeng. Menurut kepercayaan masyarakat keris ini merupakan

keris mistik. Konon, menurut cerita sejarah, keris ini adalah penjelamaan dari pena

(kalam) milik Kanjeng Sunan. Keris ini pernah dibawa ke Negeri Belanda pada akhir

abad ke-17 M, karena dianggap mampu melahirkan semangat resistensi terhadap kompeni

Belanda, kemudian dikembalikan ke Gresik pada tahun 1772. Keris ini sampai sekarang

tersimpan di makam Sunan Giri dan replikanya tersimpan di Museum Daerah Kabupaten

Gresik.

Gambar 2.12 Foto Keris Kala Munyeng, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

d.

Keris Pusaka Condong Campur.

Keris pusaka ini adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang

banyak disebut dalam legenda dan folklor. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kyai

Condong Campur. Keris ini merupakan salah satu dapur keris lurus. Panjang bilahnya

sedang dengan kembang kacang, satu lambe gajah, satu sogokan di depan dan ukuran

panjangnya sampai ujung bilah, sogokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga

menggunakan gusen dan lis-lis-an. Condong Campur merupakan suatu perlambang

keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu

titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan. Sedangkan campur berarti menjadi satu

atau perpaduan. Dengan demikian, Condong Campur adalah keinginan untuk menyatukan

suatu keadaan tertentu.

|

13

Gambar 2.13 Keris Pusaka Condong Campur

.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

e.

Keris Pusaka Setan Kober.

Kyai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang.

Keris ini dikenakan pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya. Sama seperti

Keris Mpu Gandring tidak diketahui sesungguhnya dapur atau bentuknya seperti apa.

Keris Pusaka Setan Kober dibuat oleh Mpu Supo Mandrangi , putra seorang mpu di

Tuban , Jawa Timur. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi

murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat Keris. Keris

Pusaka Setan Kober, aslinya bernama Bronggot Setan Kober, dibuat pada awal kerajaan

Islam Demak Bintoro. Dan Keris tersebut kemudian dimiliki oleh Djafar Shodiq atau

Sunan Kudus yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang,

Adipati Jipang Panolan.

Keris Pusaka Setan Kober sangat ampuh, tapi membawa hawa

panas, sehingga yang membawa keris tersebut akan mudah marah. Sifat pemarah Arya

Penangsang pun sebenarnya terbawa oleh hawa pusakanya itu. Sampai sekarang

keberadaan keris ini tak diketahui, seperti halnya Keris Mpu Gandring yang misterius.

Padahal keris –

keris maupun pusaka –pusaka legendaris pada masa kuno diwarisi oleh

Keraton Surakarta maupun Keraton Yogjakarta tapi untuk Keris Setan Kober ini tidak

pernah diceritakan setelah kematian Arya Penangsang. Demikian juga dapur Keris Setan

Kober juga tidak di tiru oleh para mpu keris.

f.

Keris Sengkelat.

Keris Sengkelat adalah keris pusaka luk tiga belas yang diciptakan pada zaman

Majapahit (1466 –

1478), yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabhumi (Brawijaya

V) karya Mpu Supa Mandagri. Sedikt cerita tentang keris ini. Mpu Supa adalah salah satu

santri Sunan Ampel. Konon bahan untuk membuat Kyai Sengkelat adalah cis, sebuah besi

|

14

runcing untuk menggiring onta. Konon, besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang

bermunajat. Ketika ditanya besi itu berasal darimana, dijawablah bahwa besi itu milik

Muhammad SAW. Maka diberikanlah besi itu kepada Mpu Supa untuk dibuat menjadi

sebilah pedang. Namun sang mpu merasa sayang jika besi tosan aji ini dijadikan pedang,

maka dibuatlah menjadi sebilah keris luk tiga belas dan diberi nama Kyai Sengkelat.

Setelah selesai, diserahkannya kepada Sunan Ampel. Sang Sunan menjadi kecewa karena

tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurutnya, keris merupakan budaya

Jawa yang berbau Hindu, seharusnya besi itu dijadikan pedang yang lebih cocok dengan

budaya Arab, tempat asal agama Islam. Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar Kyai

Sengkelat diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Ketika Prabu Brawijaya V menerima

keris tersebut,

sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kyai Sengkelat.

Dan akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piyandel (maskot) kerajaan dan diberi

gelar Kangjeng Kyai Ageng Puworo, mempunyai tempat khusus dalam gudang pusaka

keraton.

Gambar 2.14 Keris Sengkelat.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

2.1.7

Beberapa Keris dari pelosok Nusantara.

Menurut penelitian dan observasi yang penulis lakukan di Museum Pusaka, Taman

Mini Indonesia Indah, berikut adalah ragam keris dari beberapa provinsi.

a.

Sumatera Barat.

Keris Bahari adalah salah satu keris asal Sumatera Barat. Keris Bahari bentuk

bilahnya lebih kecil dan panjang. Keris ini memiliki dhapur (bentuk) Bahari, tangguh

(pembuat) keris berasal dari Majapahit abad ke – 13. Memiliki Pamor Pendaring Bebas.

|

15

Gambar 2.15 Foto Keris Bahari Sumatera Barat, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

b.

Riau.

Dari Provinsi Riau ada Keris Bahari. Memiliki dhapur Sepang, tangguh Mataram,

Pamor Sanak. Dapur Sepang dalam keyakinan para pecinta keris kebanyakan mempunyai

tuah/ angsar., membantu membina kerukunan suami istri.

Gambar 2.16 Foto Keris Bahari Riau, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

c.

Bali.

Bali juga memiliki kerisnya sendiri. Keris di Bali terkenal pada saat Perang

melawan Penjajah Belanda. Perang tersebut adalah Perang Puputan dan Perang

Klungkung sekitar abad ke – 20. Dibawah ini adalah keris dengan dhapur Sinom Wora

Wari (kiri) dan dhapur Kolowijo.

|

16

Gambar 2.17 Foto Keris Bali, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

d.

Sulawesi Tengah.

Ini adalah keris dari Sulawesi Tengah. Keris ini adalah keris yang biasa digunakan

pada zaman kerajaan – kerajaan masih berjaya di Sulawesi.

Gambar 2.18Foto Keris Sulawesi Tengah, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

e.

Sulawesi Tenggara.

Keris ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Keris ini memiliki luk-9. Juga dipakai

oleh para perwira tinggi untuk upacara dan acara penting di kerajaan pada zaman dulu.

Gambar 2.19 Foto Keris Sulawesi Tenggara, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

|

17

2.1.8

Keris Indonesia diakui dunia international.

Gambar 2.20 Foto Penghargaan UNESCO untuk Keris Indonesia, TMII.

Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.

Melihat begitu banyak bukti sejarah mengenai keris dan adanya keterkaitan yang kuat

antara benda pusaka ini dengan denyut nadi masyarakat Indonesia, akhirnya pemerintah

Indonesia mengajukan Keris sebagai salah satu warisan dunia kepada Badan Perserikatan

Bangsa –

Bangsa melalu UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural

Organization). Tentu melalui proses yang panjang dan penantian yang lama. Akhirnya pada

tanggal 25 November 2005 di Paris dengan ditanda tangani oleh Koichiro Maatsura, Director

–

General of UNESCO, Keris Indonesia diakui menjadi karya agung warisan kemanusiaan

oleh dunia international.

2.1.9 Film Pendek Sejenis.

Animated Series Anak Bangsa “Keris Sakti”.

Animated Series Anak Bangsa episode Keris Sakti menceritakan tentang 5 orang anak

kecil yang menemukan sebuah keris yang tertancap ditanah. Mereka satu per satu berusaha

mencabut keris itu namun tidak berhasil. Akhirnya dengan bekerja sama

mereka berhasil

mencabut keris itu. Pada akhir dari animasi tersebut muncul sebuah trivia mengenai keris

secara umum.

Gambar 2.21 Animated Series Anak Bangsa “Keris Sakti”.

Sumber Video : https://www.youtube.com/watch?v=KuV2yuScpdE.

|

18

2.2 Landasan Teori.

2.2.1 Teori Prinsip Dasar Animasi.

Bedasarkan buku (Thomas, Disney animation: the illusion of life, 1981, p.48),

fundamental prinsip animasi terdiri dari 12 yaitu :

Straight ahead action and pose to pose.

Timing.

Secondary action.

Ease In and Out.

Anticipation.

Follow through and overlapping action.

Arc.

Exaggeration.

Squash & Strech.

Staging.

Appeal.

Solid Drawing.

2.2.2

Teori Warna.

Pada buku (Color Basic, 2007, p.10) “color is a visual sensation that involves three

elements : a light source, an object , a viewer”.

Pemilihan warna bukanlah sebuah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan.

Ketika membangun suatu identitas visual, salah satu hal yang penting adalah mengetahui

bagaimana warna mempengaruhi audience dan hasil desain kita.

2.2.2.1 Arti dan Fungsi Warna.

Berikut adalah asosiasi dan psikologi warna bedasarkan buku (Color Basic, 2007, p.29 –

50).

Biru

Hijau

Kuning

Hitam

Positif : kuat, kreativtas, magis, idealis, fokus

Negatif : terlalu kuat , superior, merusak, menekan.

|

|

19

Hitam dapat menggambarkan keheningan, kematangan berpikir dan kedalaman akal. Hitam

juga menampilkan kesan elegan dan mewah.

Ungu

Pink

Orange

Merah

Coklat

Warna coklat dihubungkan dengan kesederhanaan yang abadi. Coklat identik dengan

tanah dan kayu, sehingga penggunaan warna coklat memberi perasaan dekat dengan

lingkungan alam. Coklat juga mencerminkan tradisi dan segala sesuatu yang berbau

kebudayaan.

Netral

Warna netral tidak bersifat dominan dan apabila dipadukan dengan warna lain, warna

netral akan menjadi warna latar belakang. Ada beberapa warna yang dapat dikategorikan

sebagai warna netral : abu –

abu, krem, beige (cokelat keabu –

abuan), cokelat, hitam dan

putih.

Putih

Positif : jujur, bersih, polos, higienis

Negatif : monoton, kaku

Putih adalah warna yang melambangkan kesucian. Secara psikologis, putih melambangkan

kejujuran, ketulusan dan keiklasan. Warna putih cenderung seperti tanpa warna, sehingga

setiap warna yang berada diatas putih menjadi warna yang menonjol karena putih berperan

sebagai latar belakangnya.

2.2.3

Teori Teknik dan Komposisi Fotografi / Sinematografi.

Dikutip dari (Teknik dan Komposisi Fotografi / Sinematografi, 2014), Fotografi

adalah kegiatan mengambil dan Sinematografi adalah fotografi gambar bergerak.

2.2.3.1 Teori Komposisi.

Komposisi dalam menurut (Arbain Rambey, 2005) adalah masalah menempatkan

berbagai benda yang ada dalam frame sebuah scene. Komposisi bisa dibuat dengan mengatur

|

|

20

benda yang ada dalam sebuah frame, atau mengatur angle (sudut pengambilan) dan pilihan

lensa untuk obyek yang bergerak.

2.2.3.2 Dasar - Dasar Sinematografi.

Dikutip dari (Teknik dan Komposisi Fotografi / Sinematografi, 2014), dasar – dasar

sinematografi yaitu :

Framing : Kegiatan membatasi adegan atau mengatur kamera sehingga mencakup ruang

penglihatan yang diinginkan

Angle : Sudut pengambilan Gambar

Shot size : Cara pengambilan gambar

Komposisi : Penyusunan elemen –

elemen dalam sebuah pengambilan gambar, termasuk

didalamnya adalah warna dan objek.

2.2.3.3 Kamera Subjektif / Objektif.

Kamera S. : Cara pengambilan gambar, seolah – olah audiens menjadi bagian dari peran

tertentu

Kamera O. : Cara pengambilan gambar, dimana audiens hanya menjadi pengamat.

2.2.3.4 Shot Size.

Extreme Long Shot

Medium Close Up

Long Shot

Close Up

Medium Long Shot

Big Close Up

Medium Shot

Extra Close Up

2.2.4 Pengertian Typografi.

Tipografi (dalam bahas inggris : Typography) adalah perpaduan antara ilmu seni dan

teknik mengatur tulisan, agar maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara

|

|

21

visual kepada pembaca. Menurut (Roy Brewer, 1971) dapat memiliki pengertian luas yang

meliputi penataan dan pola halaman, atau setiap barang cetak. Selanjutnya beliau

menjelaskan bahwa

“Tipografi dapat didefinisikan sebagai keterampilan mengatur bahan

cetak secara baik dengan tujuan tertentu; seperti mengatur tulisan, membagi-bagi ruang/

spasi, dan menata/

menjaga huruf untuk membantu secara maksimal agar pembaca

memahami teks.

2.2.4.1 Jenis – Jenis Huruf.

Berikut ini beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh (James

Craig, 2004) antara lain :

Roman

Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada

ujungnya. memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya.

Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai dan feminim.

Egyptian

Jenis huruf yang memiliki ciri kaki/sirip/serif yang berbentuk persegi seperti papan

dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulakn adalah

kokoh, kuat, kekar dan stabil.

Sans Serif

Pengertian San Serif adalah tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip

pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama.

Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer sama.

Script

Huruf Script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau

pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifast

pribadi dan akrab.

Miscellaneous

Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada.

Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah

dekoratif dan ornamental.

2.2.5 Teori dan Fungsi Edukasi.

|

|

22

Menurut dalam bukunya (Stella van Petten Henderson, Introduction to Philosophy of

Education, 1990) , pengertian pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri

dan warisan sosial. Menurut beliau pendidikan memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan

dengan perkembangan sosial seseorang seperti sumber inovasi sosial, sarana pengajaran

tentang adanya berbagai corak dan kultur kepribadian, transmisi kebudayaan, menjamin

integrasi sosial dan memilih serta mengajarkan berbagai peranan dalam kehidupan sosial.

2.2.6 Teori Taxonomi Bloom.

Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tassein yang berarti

mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan.

(Benjamin Samuel Bloom, 1956) berhasil mengenalkan kerangka konsep

kemampuan berpikir yang dinamakan Taxonomy Bloom. Jadi, Taksonomi Bloom adalah

struktur hierarkhi yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang

tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi

lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi tiga

domain/ ranah kemampuan intelektual (intellectual behaviors) yaitu :

Ranah Kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti

pengetahuan, dan keterampilan berpikir.

Ranah Afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai,

minat, motivasi, dan sikap.

Ranah Psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan

keterampilan motorik/ kemampuan fisik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

Salah seorang murid Bloom, (Lorin Anderson Krathwohl, 1994) dan para ahli

psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan

zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi

Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif.

Ranah Kognitif Revisi Taxonomi Bloom sendiri dibagi menjadi 6 yaitu :

Remembering (mengingat).

Understanding (memahami).

Applying (menerapkan).

Analyzing (menganalisis).

Evaluating (menilai).

Creating (mencipta).

|

|

23

Dalam pembuatan film ini penulis menggunakan pendekatan kognitif sebagai dasar dalam

memperkenalkan Keris Indonesia kepada generasi muda bangsa.

2.3 Analisa.

2.3.1

Faktor Pendukung dan Penghambat.

2.3.1.1 Faktor Pendukung.

i.

Animasi kini banyak diminati masyarakat sehingga membuat sumber pengetahuan

dengan media animasi dapat menjadi daya tarik dalam masyarakat terutama generasi

muda.

ii.

Masih jarang edukasi animasi yang mengangkat tentang keris Indonesia.

iii.

Masih sedikit generasi muda yang tahu banyaknya ragam dan jenis keris yang ada di

Indonesia.

iv.

Dengan media animasi, pesan dari anmasi edukasi ini dapat diterima dan dipahami

oleh para penonton khususnya generasi muda.

2.3.1.2 Faktor Penghambat.

Sedikitnya minat masyarakat terutama generasi muda untuk mengunjungi Museum

untuk mempelajari dan mengenalkan nilai – nilai historis kepada anak – anak mereka.

Kurangnya sumber informasi yang didapat untuk mengenal lebih dalam mengenai

Keris – Keris Pusaka.

Kurang diperkenalkan Keris ini sebagai suatu senjata asli nusantara yang sudah diakui

dunia.

|