|

1

BAB 2

2.1

Menurut SK-SNI 03-2847-2000 beton didefinisikan sebagai campuran antara

semen portland/semen hidrolik yang lain, agregat kasar (split), agregat halus, dan air

dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat. Beton dapat

disesain dengan berbagai

macam kekuatan sesuai dengan yang dikehendaki.

Perencanaan pembuatan beton dilakukan dengan menggunakan metode mix design.

Sedangkan beton bertulang adalah struktur komposit yang sangat baik untuk

digunakan pada konstruksi bangunan. Pada struktur beton bertulang terdapat

berbagai keunggulan akibat dari pengabungan dua buah bahan, yaitu beton (semen

portland/semen hidrolik yang lain, agregat kasar (split), agregat halus (pasir), dan air)

dan baja sebagai tulangan. Beberapa kekurangan dari beton dapat ditutupi oleh

kelebihan baja, begitu juga sebaliknya.

2.2

Pelat lantai adalah bangian struktur yang berfungsi sebagai landasan penerima

beban-beban yang menumpu diatas pelat lantai dan kemudian menyalurkannya ke

balok. Pelat

lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai

tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Pelat lantai

didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan dengan

ketebalan plat lantai tertentu.

Ketebalan pelat lantai ditentukan oleh :

besarnya

lendutan, lebar bentangan, material pembuat pelat lantai, beban yang didukung, dan

fungsi ruangan.

Pelat lantai didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi semua persyaratan

struktur (kekuatan, kekakuan, dan kestabilan) agar penguna bangunan dapat merasa

nyaman. Desain pelat lantai juga direncanakan rata, lurus, dan mempunyai elevasi

yang sama (tidak miring). Untuk kepentingan pengaliran air pelat lantai juga dapat

dibuat miring agar tidak ada genangan air.

Pelat lantai merupakan suatu struktur solid tiga dimensi dengan bidang

permukaan yang lurus, datar dan tebalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan

dimensinya yang lain. Struktur pelat bisa saja dimodelkan dengan elemen 3 dimensi

|

|

2

yang mempunyai tebal h, panjang b, dan lebar a. Adapun fungsi dari pelat lantai

adalah untuk menerima beban yang akan disalurkan ke struktur lainnya.

Pada pelat lantai merupakan beton bertulang yang diberi tulangan baja

dengan posisi melintang dan memanjang yang diikat menggunakan kawat bendrat,

serta tidak menempel pada permukaan pelat baik bagian bawah maupun atas.

Adapun ukuran diameter, jarak antar tulangan, posisi tulangan tambahan bergantung

pada bentuk pelat, kemampuan yang diinginkan untuk pelat menerima lendutan yang

diijinkan.

2.2.1

Adapun fungsi plat lantai adalah sebagai berikut :

Sebagai landasan beban yang bertumpu diatasnya.

Sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas.

Sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas.

Untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah.

Meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah.

Menambah kekakuan bangunan pada arah horizontal.

Sebagai pengikat kolom dan balok.

2.2.2

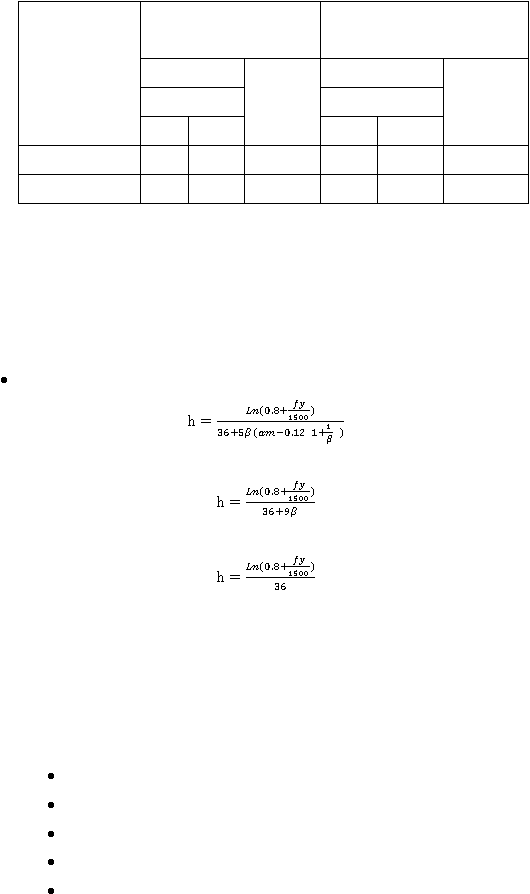

Berdasarkan SKSNI-T-15-1991-03 tebal pelat lantai disyaratkan memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

Tebal minumum pelat yang menghubungkan tumpuan-tumpuannya harus

memenuhi tebal dalam tabel 2.1.

Perhitungan Struktur untuk Bangunan Gedung).

|

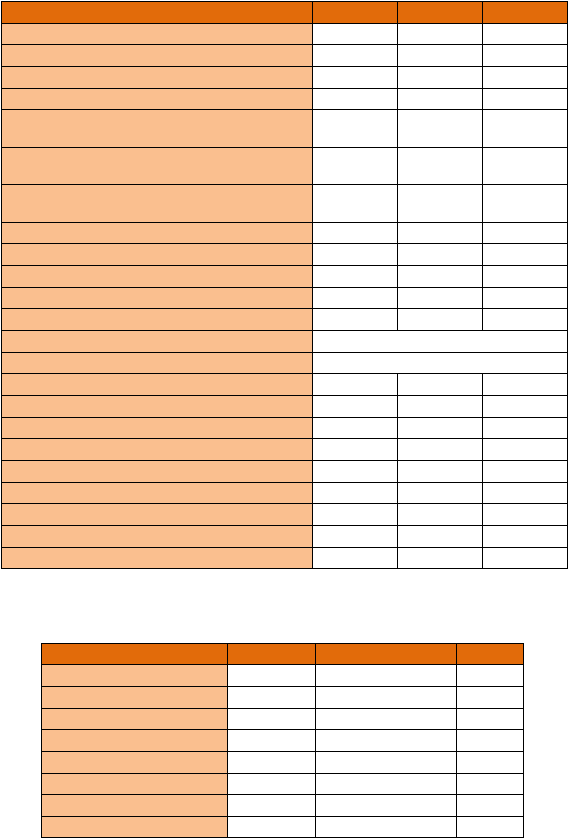

Tegangan Leleh

(fy) Mpa

Tanpa Penebalan

Dengan Penebalan

Panel Interior

Panel

Interior

Panel Exterior

Panel

Interior

Balok Pinggir

Balok Pinggir

Ya

Tidak

Ya

Tidak

300

ln/33

ln/36

ln/36

ln/36

ln/40

ln/40

400

ln/33

ln/33

ln/33

ln/33

ln/36

ln/36

Untuk fy diantara 300 dan 400 Mpa, digunakan interpolasi linier dan tebal

pelat minimum pelat tanpa balok interior tidak boleh kurang dari nilai berikut:

a.

Pelat tanpa penebalan

b.

Pelat dengan penebalan

Tebal pelat dengan balok yang menghubungkan tumpuan pada sisinya harus :

@

A

(2.1)

tetapi tidak boleh kurang dari

(2.2)

dan tidak boleh lebih dari

(2.3)

2.2.3

Menurut

“Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983” Pasal 1.1.

mengenai ketentuan pembebanan, yaitu:

a.

Struktur gedung direncanakan kekuatannya terhadap pembebanan-

pembebanan oleh:

Beban Mati, dinyatakan dengan lambang M

Beban Hidup, dinyatakan dengan lambang H

Beban Angin, dinyatakan dengan lambang A

Beban Gempa, dinyatakan dengan lambang G

Beban Khusus, dinyatakan dengan lambang K

b.

Kombinasi pembebanan yang harus ditinjau adalah sebagai berikut:

|

|

4

Pembebanan Tetap

: M + H

Pembebanan sementara

: M + H + A

M + H + G

Pembebanan Khusus

: M + H + K

M + H + A + G

M + H + G + K

c.

Apabila beban hidup, baik yang membebani gedung atau bagian gedung

secara penuh maupun sebagian, secara tersendiri atau dalam kombinasi

dengan beban-beban lain, memnerikan pengaruh yang menguntungkan bagi

struktur gedung itu, maka pembebanan atau kombinasi pembebanan tersebut

tidak boleh ditinjau dalam perencanaan struktur atau unsur struktur tersebut.

d.

Untuk keadaan-keadaan tertentu baban mati, baban hidup dan beban angin

dapat dikalikan dengan suatu koefisien reduksi. Pengurangan beban-beban

tersebut harus dilakukan apabila hal itu menghasilkan keadaan yang lebih

berbahaya untuk struktur atau unsur struktur yang ditinjau.

Beban mati sendiri adalah berat dari semua bagian dari suatu

gedung yang

bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian-penyelesaian, mesin-

mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian tetap yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari gedung itu.

Sedangkan beban hidup adalah semua beban yang

terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, dan ke dalamnya termasuk

beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah,

mesin-mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

gedung dan dapat diganti dengan selama masa hidup dari gedung itu, sehingga

mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan atap tersebut (Peraturan

Pembebanan Indonesia untuk Gedung, 1983)

Untuk beban angin, gempa, dan khusus dalam perhitungan ini dianggap tidak

ada, jadi untuk sementara diabaikan.

Beban mati (D) dalam 1 meter persegi pelat lantai yang diperitungkan adalah

sebagai berikut ini; Beton dengan ketebalan 10 cm, berat

= 0,10 x 2400 kg/m³

= 240

kg/m2

. Untuk beban hidupnya(L) menurut “Peraturan Pembebanan Indonesia untuk

Gedung 1983”, karena bagunan digunakan untuk bangunan kantor

nilai beban

hidupnya adalah 250 kg/m³.

Beban total menurut SNI T-15-1991-03 adalah 0,85 (1,2D+1,6L) = 0,85 ((1,2

x 240

kg/m3

)+(1,6 x 250 kg/m³)) = 584.80

kg/m³

.

Jadi tinggi beban air yang

|

digunakan untuk pembebanan adalah sebesar 584.80-240= 344.8 kg/m²dibulatkan

menjadi 350 kg/m² atau 35 cm tinggi air.

2.2.4

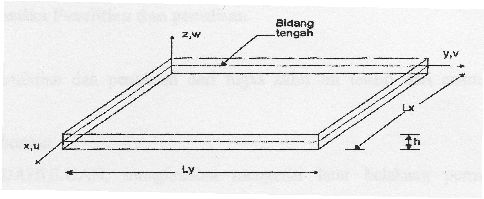

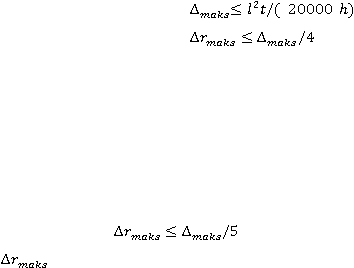

Menurut Katili, I. “Aplikasi Metode Elemen Hingga pada Pelat Lentur”, pelat

adalah suatu struktur solid 3 dimensi (Gambar 2.1) yang mempunyai tebal h (arah z)

lebih kecil dibandingkan dengan diemensi lainnya yaitu : panjang L

x

(dalam arah x)

dan lebar L

y

(dalam arah-y). Dalam model teori yang telah dikembangkan , analisa

dan modelisasi struktur

pelat dapat disederhanakan menjadi sebuah bidang datar

yang disebut permukaan referensi, yaitu bidang tengah pelat atau bidang xy (z=0).

Diskripsi ini dapat dilihat pada gambar 2.1. dengan permodelan ini semua relasi

(persamaan keseimbangan, tegangan, deformasi, hukum Hooke dan ekspresi energi)

struktur solid 3D akan digeneralisasikan menjadi model solid 2D dengan mengikuti

hipotesa-hipotesa yang diambil sesuai dengan model teori yang dipergunakan.

( Sumber : Katili, I. “ Aplikasi Metode Elemen Hingga pada Pelat Lentur “, 2000).

2.2.4.1 Tegangan dan Regangan Lentur Pada Pelat

Menurut William Weaver, JR Paul R. Johnston “Elemen Hingga untuk

Analisis Struktur” tahun 1993, jika suatu pelat tipis dibebani dalam arah normal

terhadap permukaannya, pelat tersebut akan melendut, dan dikatakan pelat tersebut

mengalami lenturan (state of flexure). Pada balok kondisi, tegangan dan regangan

lentur sudah merupakan hal yang biasa dan sederhana karena hanya merupakan

masalah satu dimensi saja, namun tidak demikain untuk pelat. Tegangan dan

regangan lentur pada pelat akan lebih rumit karena sudah mencakup dua dimensi.

|

|

6

Dalam gambar 2.2

memperlihatkan sebuah elemen pelat lentur yang kecil

sekali, dengan bidang x-y sebagai bidang netralnya. Tebal elemen ini sesuai dengan

tebal pelat t , sedangkan panjang dan lebarnya adalah dx dan dy.

|

(Sumber : William Weaver, JR Paul R. Johnston “ Elemen Hingga untuk Analisis

Struktur “, 1993).

Kita tinjau suatu keping khusus pada elemen ini yang terletak sejauh z dari

bidang netral. Pada keping ini diperlihatkan jenis-jenis tegangan dan regangan yang

sangat mempengaruhi deformasi dalam pelat yang melendut. Regangan yang bekerja

pada bidang keping ini adalah:

(2.4)

Anggapan dasar dalam teori lenturan pelat tipis adalah bidang normal sumbu

netral akan tetap lurus selama deformasi. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan

peralihan u dan v dalam w, sebagai :

(2.5)

Subtitusikan persamaan (b) ke dalam persamaan (a) akan menghasilkan :

,

,

(2.6)

Persamaan ini menunjukkan hubungan regangan peralihan dalam pelat yang

melentur. Hubungan ini melibatkan satu macam translasi yang lain (u

dan v)

merupakan variasi linier terhadap bidang netral seperti yang ditunjukkan dalam

persamaan (b). selanjutnya, regangan normal

dan regangan geser

dan

dalam analisis pelat tipis biasanya diabaikan.

|

|

8

2.2.5

Pengujian

pembebanan pelat lantai menurut SNI 03-2847-2002 “Tata Cara

Perhitungan Struktur Beton Bertulang Untuk Bangunan Gedung” pada ayat 22.3

sampai dengan 22.5.

2.2.5.1 Prosedur Uji Beban

Perencanaan

dan pelaksanaan uji-beban serta besarnya intensitas beban uji

harus mengikuti ketentuan berikut :

a.

Jumlah dan pengaturan pada pola bentangan atau panel yang dibebani harus

dipilih sedemikian rupa agar didapatkan nilai lendutan dan tegangan

maksimum di daerah yang keritis dari komponen struktur yang kekuatannya

diragukan. Penggunaan beberapa pola pembebanan harus dilakukan, bila pola

pembebanan tunggal yang digunakan tidak akan menghasilkan secara

bersamaan nilai maksimum respon struktur, seperti lendutan, puntir atau

tegangan yang diperlukan untuk membuktikan cukup tidaknya kekuatan

struktur.

b.

Beban uji total, termasuk beban mati yang sudah ada pada struktur, tidak

boleh lebih kurang daripada 0,85(1,2D+1,6L). Pengurangan nilai L diijinkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pedoman perencanaan pembebanan

untuk rumah dan gedung).

c.

Uji-beban tidak boleh dilakukan terhadap struktur atau bagian struktur yang

berumur kurang dari 56 hari. Namun, bila pemilik struktur bangunan,

pemborong, dan seluruh pihak yang terlibat menyetujui, maka uji beban

tersebut boleh dilakukan pada umur yang lebih awal.

2.2.5.2 Kriteria Pembebanan

a.

Bacaan nilai awal untuk setiap respon struktur yang diukur (seperti: lendutan,

rotasi, regangan, slip, lebar retak) harus diperoleh dalam waktu tidak lebih

dari satu jam sebelum pengaplikasian tahapan beban pertama. Pengukuran

harus dilakukan pada lokasi dimana respon maksimum diharapkan akan

terjadi. Pengukuran tambahan harus dilakukan bila diperlukan.

b.

Beban uji harus diaplikasikan dalam tidak kurang dari empat tahapan

peningkatan beban yang sama.

|

c.

Beban uji merata harus

diaplikasikan sedemikian untuk menjamin

tercapainya keseragaman distribusi beban pada struktur atau bagian struktur

yang diuji. Terjadinya kondisi lengkung dari beban uji harus dihindari.

d.

Rangkaian pengukuran respon struktur harus dilakukan pada setiap saat

setelah tahapan pembebanan diaplikasikan, dan pada saat beban total telah

diaplikasikan pada struktur selama tidak kurang dari 24 jam.

e.

Beban uji total harus segera dilepaskan setelah seluruh pengukuran respon

yang didefinisikan dalam 22.5.2 (d) diatas telah dilakukan.

f.

Rangkaian pengukuran akhir harus dilakukan pada 24 jam setelah beban uji

dilepaskan.

2.2.5.3 Syarat Penerimaan Beban

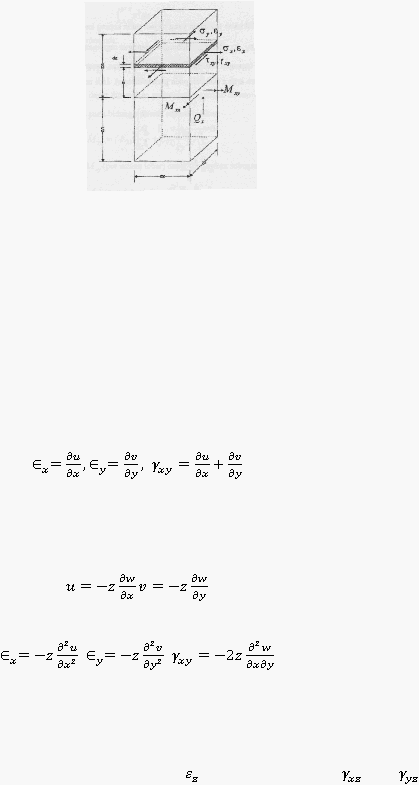

a.

Bagian struktur yang diuji-beban tidak boleh memperhatikan tanda-tanda

kegagalan/keruntuhan. Retak-belah dan pecah pada bagian beton yang

tertekan dapat dianggap sebagai indikasi kegagalan / keruntuhan.

b.

Lendutan maksimum terukur harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

Lendutan maksimum terukur

:

:

;

Lendutan permanen terukur

:

Bila lendutan maksimum dan lendutan permanen terukur tidak memenuhi

persamaan diatas maka pengujian diulang.

Uji-beban-diulang tidak boleh dilakukan lebih awal dari 72 jam setelah

pelepasan beban-uji yang pertama. Bagian dari struktur yang diuji-ulang

dianggap memenuhi persyaratan bila sifat pemulihan lendutan memenuhi

kondisi berukut:

Lendutan permanen

:

dimana

adalah lendutan maksimum yang diukur selama uji-beban

kedua relatif terhadap posisi struktur pada saat awal uji-beban kedua.

c.

Komponen

struktur yang diuji-beban tidak boleh memperlihatkan retakan

yang menunjukkan terjadinya awal dari keruntuhan geser.

d.

Pada

daerah

komponen struktur

yang tidak dipasangi tulangan transversal

(geser), timbulnya retak struktur yang membentuk sudut terhadap sumbu

longitudinal dan mempunyai proyeksi horizontal yang lebih panjang dari

tinggi irisan penampang di titik tengah retakan, harus dievalusi lebih lanjut.

|

|

10

e.

Pada daerah penjangkaran dan sambungan lewatan, timbulnya sekumpulan

retak pendek miring atau datar di sepanjang sumbu tulangan, harus dievaluasi

lebih lanjut.

Material

yang digunakan dalam percobaan pembebanan adalah air, karena

material ini tidak memiliki beban kejut / hentakan dan tanpa pelengkungan terhadap

beban-beban seperti yang disyaratkan dalam SNI 03-2847-2002 “Tata Cara

Perhitungan Struktur Beton Bertulang Untuk Bangunan Gedung” diatas.

2.3

Menurut Wiryanto Dewobroto, Program

komputer rekayasa (SAP2000, GT-

Strudl, ANSYS, dll) berbeda denganprogram komputer umum (EXCEL, AutoCAD,

Words, dll) , karena penggunadituntut untuk memahami latar belakang metoda

maupun batasan dari programtersebut. Developer program secara tegas menyatakan

tidak mau bertanggungjawab untuk setiap kesalahan yang timbul dari pemakaian

program. Umumnyamanual yang melengkapi program cukup lengkap , bahkan

terlalu lengkap (baca:sangat tebal) sedangkan semakin hari program yang dibuat

menjadi semakinmudah digunakan tanpa harus membaca manual maka mempelajari

secaramendalam materi manual program sering terabaikan. Oleh karena itu

dengandisajikannya contoh penyelesaian program dan hitungan manual

pembandingyang detail tetapi ringkas tentu sangat berguna.

Program

SAP2000 menyediakan fitur dan modul terintegrasi yang lengkap

untukdesain struktur baja dan beton bertulang. Pengguna diberi kemudahan untuk

membuat, menganalisis, dan memodifikasi model struktur yang direncanakandengan

memakai user interface

yang sama. Dalam lingkungan pemakaian yanginteraktif

maka dapat dievalusi penampang struktur berdasarkan design-codeinternasional

seperti: U.S.A (ACI 1999, AASHTO 1997), Canadian (CSA 1994),British (BSI

1989), European (CEN 1992), dan New Zealand (NZS 3101-95).

Fasilitas

perancangan berdasarkan design-code

yang baku ternyata tidak

terlalukaku karena pengguna mempunyai peluang untuk merubah parameter-

parametertertentu untuk disesuaikan dengan peraturan perencanaan lokal. Sebagai

contoh,telah diketahui bahwa peraturan perencanaan beton yang digunakan di

Indonesiamerupakan derivasi dari ACI 1989 sehingga dengan sedikit penyesuaian.

|

2.3.1

Permodelan Pelat Lantai dengan SAP2000

2.3.1.1 Membuatmodel struktur pelat lantai

a.

Klik menu File > New Model.

b.

Di bagian bawah kiri ubah satuan menjadi Kgf,m,C.

c.

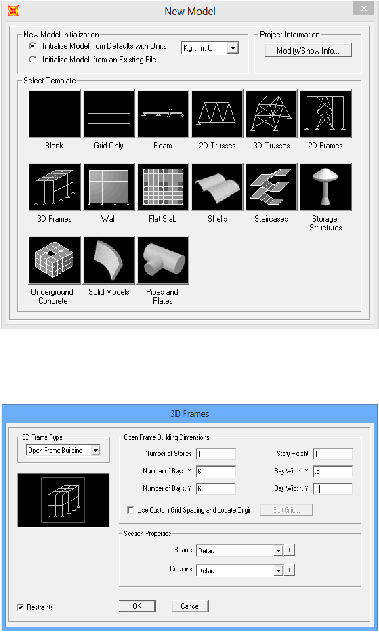

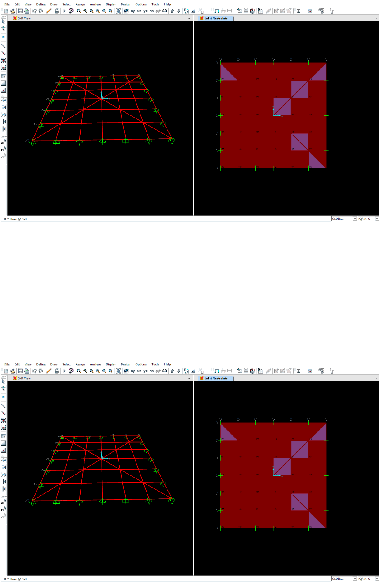

Klik kotak 3D sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.3 Langkah modeling SAP2000.

d.

Isi kotak isian sebagai berikut :

Gambar 2.4Penentuangrid pada SAP2000.

e.

Klik OK, lalu akan didapat :

|

12

Gambar 2.5 Hasil penentuan grid.

f.

Jika ingin menutup jendela klik tanda “X” pada setiap jendela.

2.3.1.2 Material

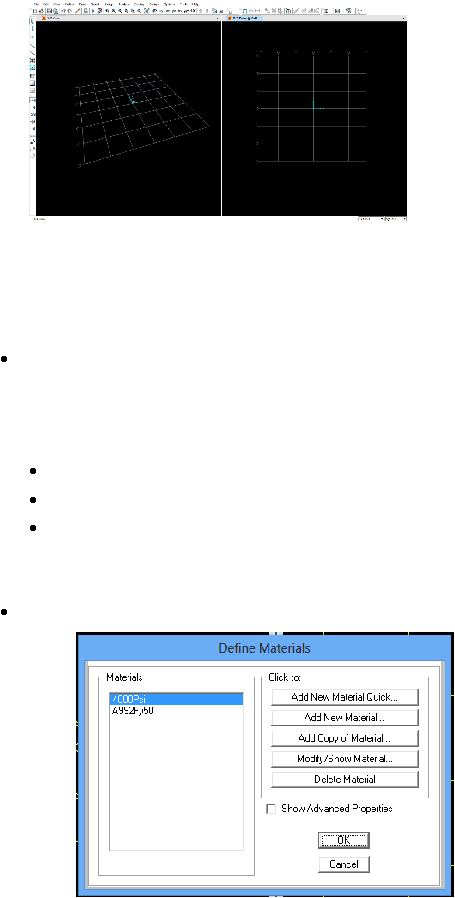

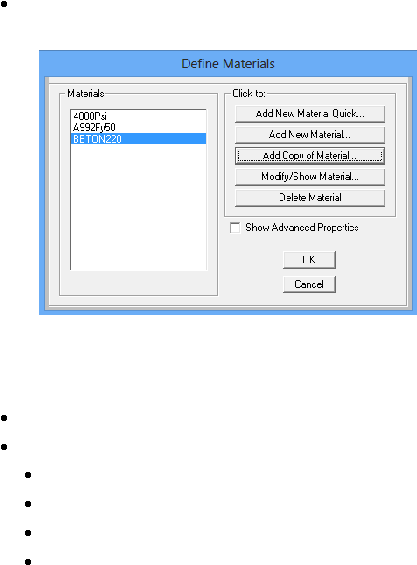

Klik menu Define> Material.

Cara paling mudah adalah dengan menggunakan Add New Material

Quick. Memilih material yang paling mendekati dan selanjutnya nama

dan nilai parameternya.

Untuk Beton f’c bisa menggunakan Concrete – Chinese C20.

Untuk Tulangan U-24 bisa menggunakan Rebar – Chinese HPB235.

Untuk Tulangan U-24 bisa menggunakan Rebar – Chinese HPB335.

Begitu juga selanjutnya, menggunakan angka-angka yang

mendekati.

Klik menu Add New Material Quick.

Gambar 2.6Define material.

|

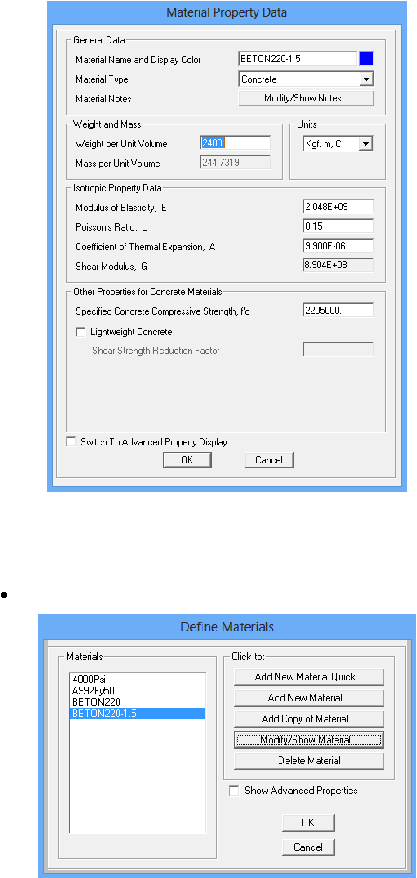

Pilih Material Type Concrete dan spesifikasiChinese C20 lalu klik OK.

Gambar 2.7Define material beton.

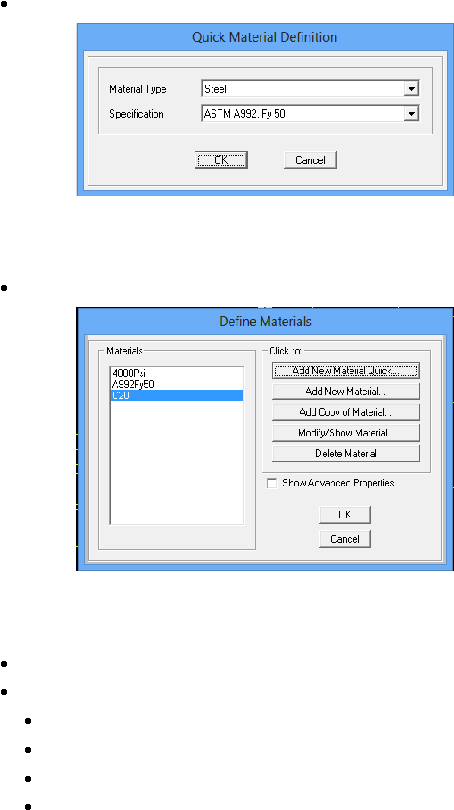

Pilih C20 Klik Modify /Show material.

Gambar 2.8Modify material beton.

Ubah nama C20 menjadi BETON220.

Pastikan digunakan nilai berikut:

Weight per Unit Volume (BJ)

= 2.400 Kg/m³

Poisson Ratio

= 0,2

Masukkan nilai f’c

= 2.205.000 Kg/m²

Modulus of Elasticity, E

= 2,048E+9 Kg/m²

|

14

Gambar 2.9 Pengisian material beton K-220 poisson ratio 0,2.

Klik OK.

Gambar 2.10 Hasil define material beton K-220 K-220 poisson ratio 0,2.

|

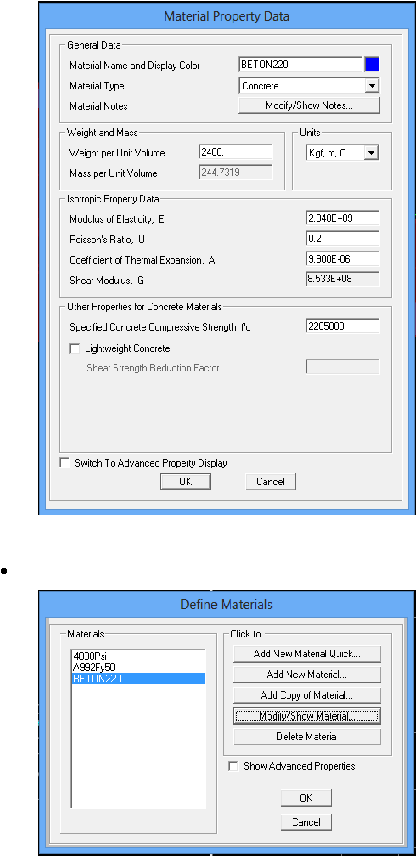

Buat kembali material beton K220 tetapi dengan nilai poisson ratio yang

berbeda (1,5).

Gambar 2.11 Hasil define material beton K-220 poisson ratio 0,2.

Ubah nama BETON220 menjadi BETON220-1.5.

Pastikan digunakan nilai berikut:

Weight per Unit Volume (BJ)

= 2.400 Kg/m³

Poisson Ratio

= 0,15

Masukkan nilai f’c

= 2.205.000 Kg/m²

Modulus of Elasticity, E

= 2,048E+9 Kg/m²

|

16

Gambar 2.12 Pengisian material beton K-220 poisson ratio 0,15.

Klik OK.

Gambar 2.13 Hasil define material beton K-220 poisson ratio 0,15.

|

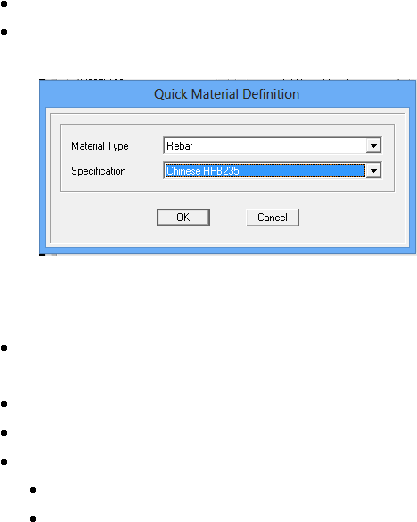

Klik menu Add New Material Quick.

Pilih Material Type Rebar dan Specification Chinese

HPB235

lalu klik

OK.

Gambar 2.14Define material besi.

Pilih HPB235, beri centang pada Show Advanced Property, lalu klik

Modify/Show Material.

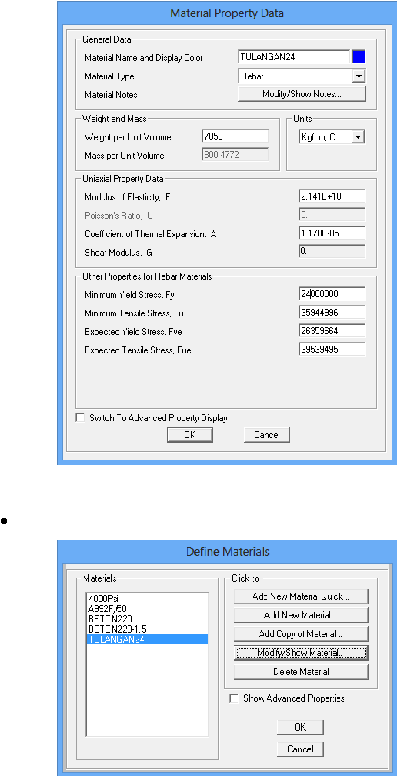

Ubah nama “HPB235” menjadi “TULANGAN24”.

Klik Modify/Show Material Property.

Pastikan digunakan nilai berikut :

Weight per Unit Volume (BJ) = 7.850 Kg/m³

.

Masukkan nilai fy

= 24.000.000 Kg/m².

|

18

Gambar 2.15 Pengisian material besi.

Klik OK.

Gambar 2.16 Hasil define material besi U-24.

2.3.1.3 Penampang pelat lantai

a.

Klik menu Define > Section Property > Area Section > Add New

Section.

|

b.

Pada Area Section Pilih Add New Section.

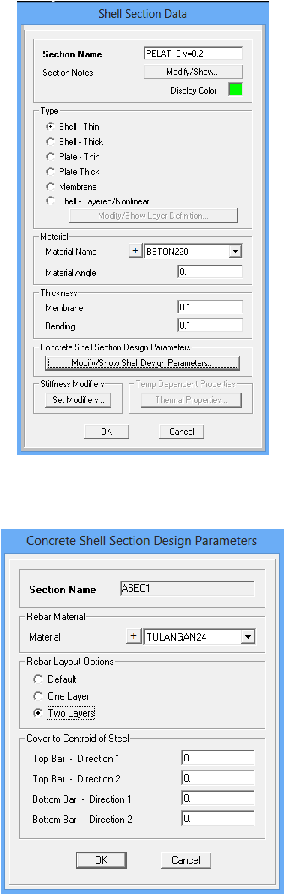

Gambar 2.17Define material pelat lantaipoisson ratio (v) =0,2.

c.

Kemudian klik Add New Section.

Isikan Pelat10 pada Section Name.

Isikan BETON220 pada Material Name.

Isikan 0.1 pada Thickness Membrane.

Isikan 0.1 pada Thickness Bending.

|

20

Gambar 2.18 Pengisian define material pelatpoisson ratio(v)=0,2.

d.

Kemudian klik Modify/Show Shell Design Parameter

Gambar 2.19Pengisian definepenulangan material pelatpoisson ratio=0,2.

|

e.

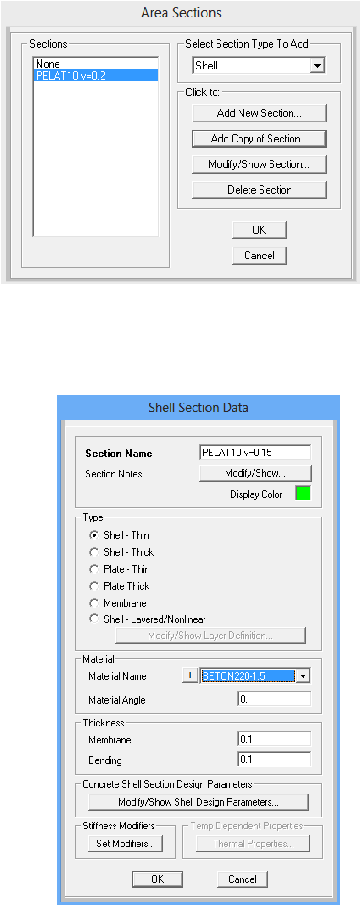

Klik Set Modifier.

Masukkan nilai Membrane f11 Modier = 0.25.

Masukkan nilai Membrane f22 Modier = 0.25.

Masukkan nilai Membrane f12 Modier = 0.25.

Masukkan nilai Membrane m11 Modier = 0.25.

Masukkan nilai Membrane m22 Modier = 0.25.

Masukkan nilai Membrane m12 Modier = 0.25.

Gambar 2.20Set modifier pelat lantai.

f.

Klik OK.

g.

Klik OK.

h.

Buat define satu lagi untuk pelat dengan v=0.15.

i.

Letakkan kursur pada pelat yang dibuat tadi, kemudian klik Add Copy of

Section.

|

22

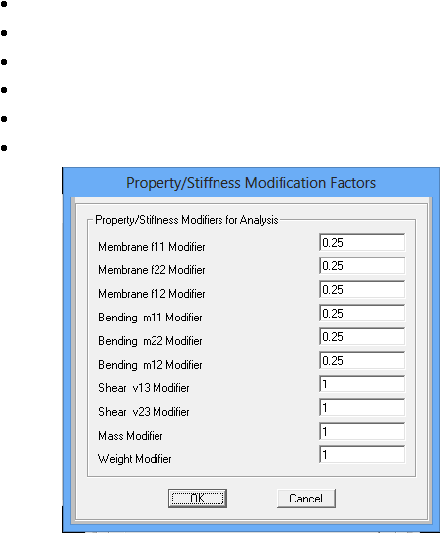

Gambar 2.21Definematerial pelat lantai dengan poisson ratio= 0,15.

j.

Ubah sesuai dengan dibawah ini.

Gambar 2.22Define pelat lantai dengan poisson ratio= 0,15.

|

k.

Klik OK.

Gambar 2.23 Hasil define pelat lantai dengan poisson ratio= 0,15.

l.

Klik OK.

2.3.1.4 Memasang penampang pelat lantai.

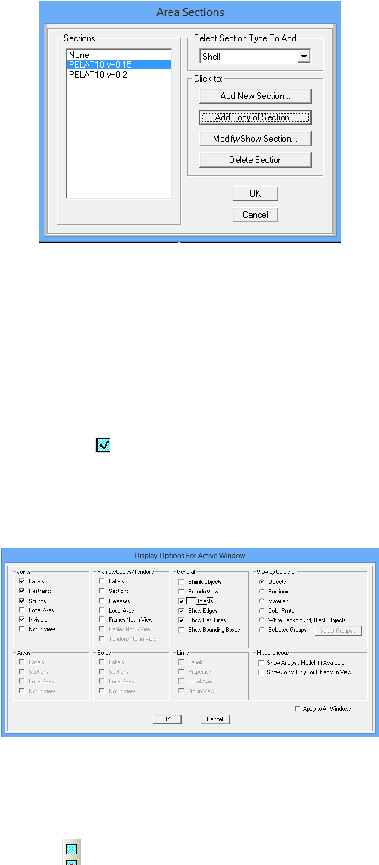

Ubah pengaturan tampilan sebagai berikut :

a.

Klik tanda Klik

Delete dikeyboard.

b.

Klik pada Lebels.

c.

Klik pada Fill Object.

d.

Klik pada Apply to All Windows.

Gambar 2.24Tools untuk memudahkan dalam pemasangan pelat.

Untuk memasang pelat lantai lakukan dengan klik X-Y pada toolbar

view.

e.

Klik tanda

untuk memasang lantai.

|

24

f.

Blok lokasi pelat lantai yang akan dipasang dengan penampang

LANTAI10 dengan bantuan grid yang sudah ada.

g.

Lakukan pada semua bagian yang akan dipasang lantai.

Gambar 2.25 Pemasangan pelat lantai.

2.3.1.5 Memasang perletakan

a.

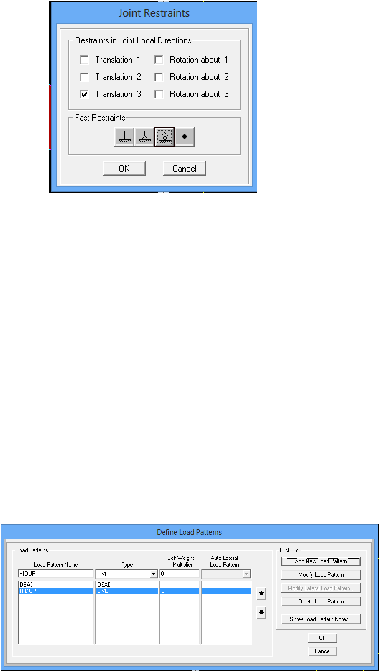

Pilih posisi pada setiap ujung pelat yang akan diberikan perletakan.

Gambar 2.26 Menentukan perletakan pada pelat.

b.

Klik semua bagian yang akan diberi perletakan.

c.

Klik Assign > Joint > Restraints.

d.

Klik pada Fast Restrains roll

(karena pada penelitian ini perletakan

didefinisikan sebagai perletakan rol).

|

Gambar 2.27 Pemilihan jenis perletakan.

2.3.1.6 Mendefifinisikan Tipe Beban.

Beban Hidup

a.

Klik menu Define > Load Patern.

b.

Ketik Hidup pada Load Pattern Name.

c.

Pilih LIVE pada Type.

d.

Pastikan bahwa nilai

faktor pengali berat sendiri (Self Weigh Multiplier)

= 0.

e.

Klik Tombol Add New Load.

f.

Klik OK.

Gambar 2.28Define beban.

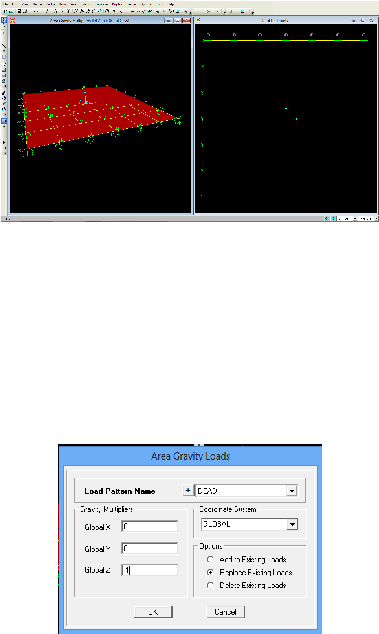

2.3.1.7 Memasang beban mati.

a.

Pilih semua pelat yang akan diberi beban mati.

|

26

Gambar 2.29 Memasang beban mati pelat.

b.

Klik menu Assign>Area Load > Uniform (Shell).

c.

Pastikan Dead pada Load Pattern Name.

d.

Pastikan Direction = Gravity.

e.

Ketik -1 pada Uniform Load.

f.

Klik OK.

Gambar 2.30 Mengisi beban mati.

2.3.1.8 Memasang beban hidup

a.

Pilih semua pelat yang akan diberi beban hidup.

b.

Klik menu Assign > Area Load > Uniform (Shell).

c.

PilihHidup pada Options.

d.

Ketik 350 Kg/cm² pada Uniform Load.

e.

Klik OK.

|

.

Gambar 2.31 Mengisi nilai beban hidup.

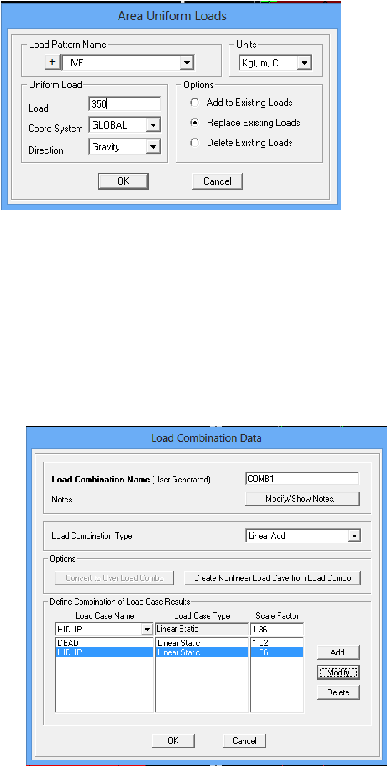

2.3.1.9 Kombinasi Beban.

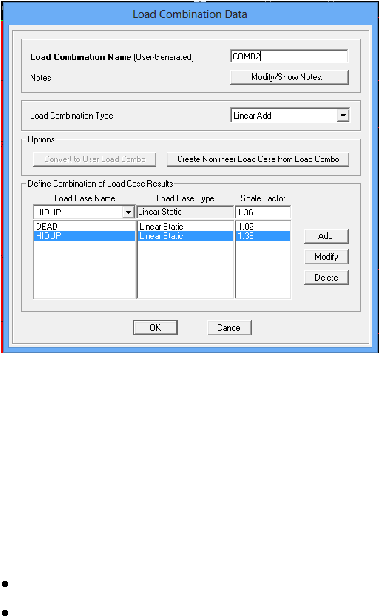

a.

Klik menu Define > Load Combination > Add New Combo.

b.

Beri nama Comb1 pada Load Combination Name.

c.

Pada Scala Factor DEAD beri angka 1,02 dan HIDUP 1,36.

d.

Klik Add.

Gambar 2.32Define kombinasi beban.

e.

Beri nama Comb2 pada Load Combination Name.

f.

Pilih DEAD pada Load Case Name

dan beri angka 1,02

pada Scala

Factor.

|

28

g.

Klik Add.

h.

Pilih HIDUP pada Load Case Name

dan beri angka 1,36

pada Scala

Factor.

i.

Klik Add.

Gambar 2.33 Input kombinasi beban pada combo2.

j.

Klik OK.

k.

Klik OK.

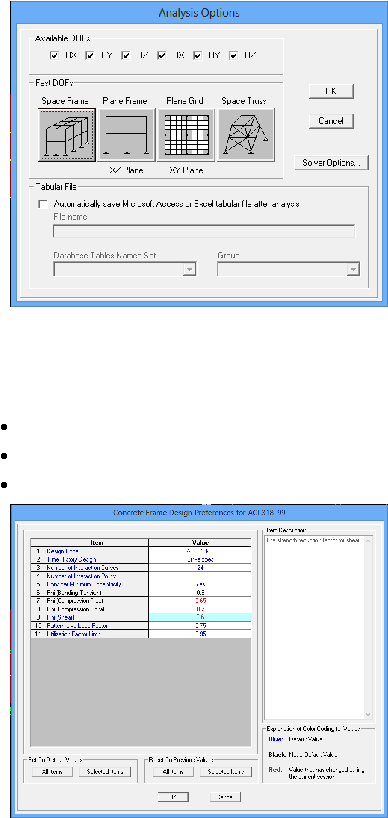

2.3.1.10 Pemilihan Peraturan Perencanaan.

a.

Klik menu analize > Set Anaysis Options.

Klik Space Frame.

Klik tombol OK.

|

Gambar 2.34Define perencanaan perhitungan.

b.

Klik Menu Design>Concrete Frame Design

Pilih Design Code ACI 318-99.

Ubah nilai reduksi kekuatan menjadi 0.8; 0.65; 0.7.

Klik OK.

Gambar 2.35 Pengaturan pedoman desain menggunakan ACI 318-99.

|

30

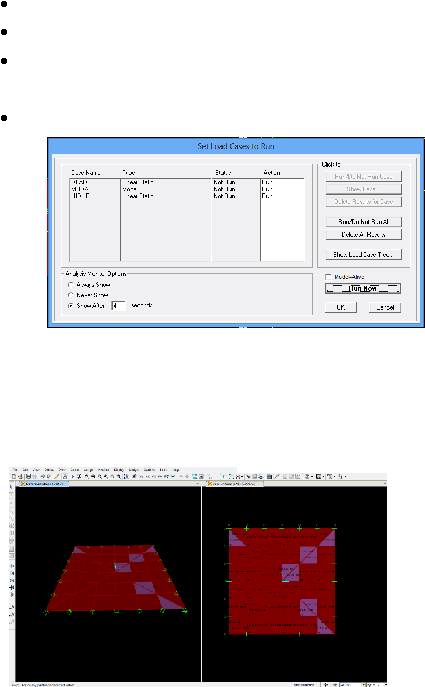

2.3.1.11 Melakukan analisis struktur

a.

Klik menu Analize>Run Analysis.

Klik Modal.

Klik tombol Run/Do Not Run.

Periksa bahwa DEAD dan HIDUP dalam kondisi Run

pada kotak

Action.

Klik tombol Run Now.

Gambar 2.36 Menganalisa model struktur.

b.

Periksa pesan kesalahan yang tampil, seharusnya tidak ada kesalahan /

error atau peringatan/warning.

Gambar 2.37 Hasil analisa permodelan pelat.

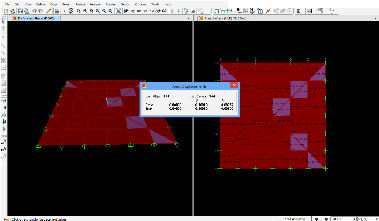

c.

Cek penurunan yang terjadi setelah pembebanan dengan cara klik kanan

pada titik dimana diletakkan dial indicator. Titik ini selanjutnya

digunakan sebagai pedoman titik berikutnya.Hal ini dilakukan sebanyak

24 kali sesuai dengan yang dilakukan pada saat percobaan pembebanan.

|

Gambar 2.38Mengetahui nilai lendutan.

2.4

Campuran Beton (Mix Design)

Perancangan campuran beton dilakukan untuk mendapatkan campuran beton

dengan kekuatan yang dinginkan. Beberapa metode pencampuran yang dapat

dilakukan diantaranya dengan cara Inggris (The British Mix Design Method), metode

ini tercantum dalam Design of Normal Mixes

di Indonesia dikenal dengan DOE

(Department of Environtment, Building Research Establishment Britain).

Perancangan dengan cara DOE ini dipakai sebagai standar perancangan oleh

Departemen Pekerjaan Umum di Indonesia dan dimuat dalam buku Standar No.SK.

SNI. 03-2834-2000 dengan judul bukunya: “Tata Cara Pembuatan Rencana

Campuran Beton Normal”.

Sedangkan tujuan dari pencampuran beton ini adalah agar dapat mengetahui

proporsi campuran, sehingga diperoleh mutu beton yang diinginkan sesuai dengan

perencanaan, selain itu perancangan adukan beton dimaksudkan untuk mendapatkan

beton yang sebaik-baiknya.

Berikut ini adalah syarat beton yang baik:

a.

Kuat tekannya memenuhi syarat.

b.

Mudah dikerjakan.

c.

Tahan lama (awet).

d.

Murah atau ekonomis.

|

32

2.4.1

Keterangan

Lambang

Satuan

Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan

F'c

22.825

Mpa

Nilai tambah

M

12

Mpa

Kuat tekan rata-rata

F'cr

34.825

Mpa

FAS (nilai didapat dari grafik dan tabel)

FAS

0.6

Nilai Slump (diketahui atau didapat dari ta-

bel)

12

cm

Jumlah air yang dibutuhkan agregat halus (da-

ri tabel)

Wh

175

liter

Jumlah air yang dibutuhkan agregat kasar (da-

ri tabel)

Wk

205

liter

Jumlah air yang dibutuhkan

A

185

liter/m3

Jumlah semen

S

308.333

kg

Jumlah semen minimum (dari tabel)

S

275

kg

Penyesuaian nilai FAS

FAS

0.6

Jumlah semen penyesuain FAS

S

308.333

kg

Zona agregat halus (dari tabel)

Daerah III

Ukuran max agregat kasar

40 mm

% agregat halus (dari grafik)

28

%

(% agregat kasar (dari grafik)

72

%

SSD Halus

2.33

SSD Kasar

2.59

Berat jenis relatif

Bj

2.5172

kg/m3

Berat isi beton (dari grafik)

2320

kg/m3

Kadar agregat gabungan

1826.67

Kadar agregat halus

511.467

Kadar agregat kasar

1315.2

Keterangan

Lambang

Satuan

Kadar air agregat halus

Ah

11.2

%

Kadar air agregat kasar

Ak

1.44

%

Penyerapan agregat halus

A1

5.31

%

Penyerapan agregat kasar

A2

1.32

%

Air

199.458

liter

Agregat Halus

552.709

kg

Agregat Kasar

1420.433

kg

Semen

333

kg

|

2.5

Pengetesan mutu beton ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan beton saat

pembebanan. Hasil dari ini akan didapatkan nilai karakteristik beton yang kemudian

digunakan untuk di input ke dalam program agar nilai karakteristik beton dilapangan

dan diperhitungan sama.Dalam peraturan SNI 03-2847-2002 “Tata Cara Perhitungan

Beton Untuk Bangunan Gedung”. Bahwa sampel minimum persatu hari pelaksanaan

pengecoran adalah 3 benda uji. Namum pada penelitian ini hanya diambil 2 benda uji

saja dikarenakan keterbatasan cetakan sampel beton silinder.

Sampel

Beban

(kN)

Luas Penam-

pang

(cm2)

Hasil

Kuat Tekan

Kg/cm2

Mpa

1

400

176,715

226

18,79

2

380

176,715

215

17,85

Setelah dilakukan pengetesan didapat nilai mutu beton sebesar 215 Kg/cm²

(17,85Mpa) dan 226 kg/cm² (18,75 Mpa).

Nilai ini turun dari yang diharapkan yang seharusnya 275 Kg/cm²menjadi

215Kg/cm2dan

226

Kg/cm²

.Dalam SNI 03-6815-2002, yang menyebabkan variasi

pembebanan adalah sebagai berikut:

|

34

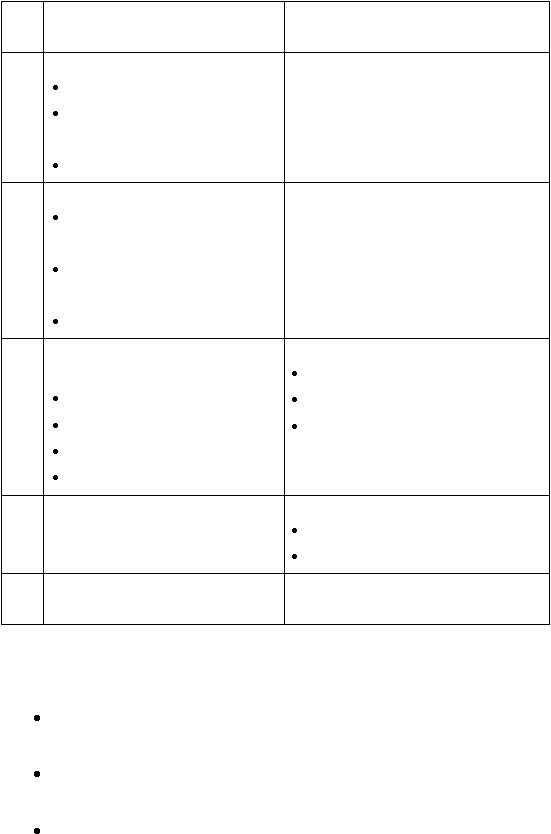

(Sumber : SNI 03-6815-2002 “ Tata Cara Mengevaluasi Hasil Uji Kekuatan Beton”).

No

Variasi dalam perilaku beton

Ketidaksesuaian dalam metode

pengujian

1

Perubahan dalam rasio air-semen:

Kontrol air yang jelek.

Variasi yang sangat besar dari

kelembaban dalam agregat.

Perubahan sifat.

Prosedur pengambilan benda uji yang

tidak tepat:

2

Variasi dalam kebutuhan air:

Ukuran butir agregat,

penyerapan,bentuk partikel.

Perilaku semen dan bahan.

Pencampur

Waktu antar dan temperature.

Variasi yang disebabkan oleh

teknikpembuatan. Pengangkatan

danpemeliharaan silinder yang baru

dibuat,

kualitas mold yang jelek.

3

Variasi dalam karakteristik dan

proporsi bahan-bahan beton:

Agregat.

Semen.

Puzolan.

Bahan pencampur.

Perubahan dalam pemeliharaan:

Variasi suhu.

Kelembaban yang bervariasi.

Penundaan membawa silinder ke

dalam laboratorium.

4

Variasi dalam pengangkutan,

penempatan dan pemadatan.

Prosedur pengujian yang kurang baik:

Kaping silinder.

Pengujian tekan.

5

Variasi temperature dan

pemeliharaan.

Namun penuruan hasil uji sampel beton pada percobaan ini dikarenakan

beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

Tidak dilakukannya pengetesan kadar air agregat halus dan agregat kasar,

padahal kedua agregat tersebut terkena air hujan sehingga kondisinya basah.

Pada agregat kasar banyak terdapat sampah-sampah organik, sehingga

dimungkinkan menurunkan kekuatan beton.

Kadar lumpur pada agregat terlalu tinggi.

|

Alat ukur sudah lama tidak dikalibrasi.

Karena kedua hasil tidak sama maka keduanya diambil rata-ratanya yaitu

sebesar 220,5 Kg/cm². Selanjutnya nilai lapangan ini digunakan dalam mengisi nilai

fc’ pada permodelan SAP2000.

2.6

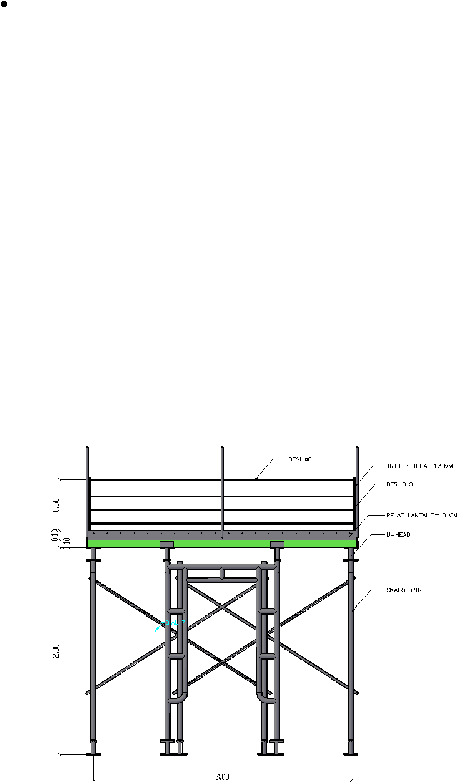

Pembebanan Dilapangan.

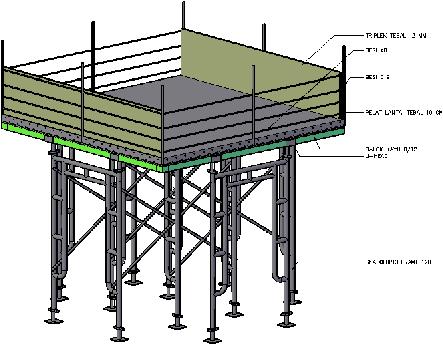

Beton bertulang yang sudah dicetak dan sudah berumur 28 hari kemudian

dilakukan pembebanan untuk mengetahui lendutan yang terjadi dalam kondisi

lapangannya (praktek). Pembebanan dilakukan dengan menggunakan material air,

karena air memiliki beban yang seragam dan tinggi airnya dapat diatur sesuai dengan

keingginan. Pada saat pembesian pelat dilakukan pemasangan besi dengan diameter

yang lebih besar dengan maksud digunakan sebagai tahanan air. Pada sekeliling besi

dibuat pengikat (sengkang) yang kemudian diberi papan

/ triplek

agar berbetuk

seperti bak persegi. Untuk menampung air digunakan terpal yang menempati papan

yang disandarkan pada besi yang dibuat tadi.

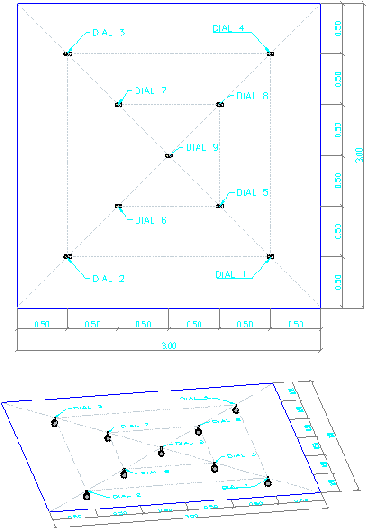

Gambar 2.40 Konsep pembebanan dilapangan.

(Sumber: Modeling AutoCAD 3D).

Pembebanan dilakukan dalam waktu 24 jam dan pada setiap jamnya

dilakukan pengecekan / pencatatan nilai lendutan yang terjadi pada setiap titik dial

Indicator. Dial indicator dipasang sebanyak 9 titik pada diagonalnya.

Pemasangan

|

36

dial indicator

harus sesuai dengan perencaanaan, untuk itu pada saat pemasangan

dilakukan dengan menarik benang pada diagonalnya. Setelah memasang benang dan

titik dial sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah memasang dial indicator

pada titik yang direncanakan tadi. Karena tinggi skafolding yang cukup tinggi maka

dial indicator diberikan penyangga (support) menggunakan besi yang diikat dengan

skafolding.Dial indicator harus berdiri tegak, oleh karena itu saat pemasangan

dilakukan pengecekan kelurusannya. Dan yang perlu diingat bahwa sebelum diisi air

posisi dial indicator harus dalam keadaan nol semua.

Gambar 2.41 Titik penempatan dial indicator / gauge.

(Sumber: Modeling AutoCAD 3D).

Pengisian air dilakukan dengan mengalirkan air ke dalam bak penampungan

dengan tinggi air 35 cm (350 kg/cm²

)

sesuai dengan perhitungan.Setelah air terisi

|

setinggi 35 cm selanjutnya dilakukan pencatatan pada setiap jamnya sampai pada

jam ke-24.

Gambar 2.42 Permodelan pembebanan dilapangan.

(Sumber: Modeling AutoCAD 3D).

2.7

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jurnal yang dipelajari. Berikut

ini adalah perbandingan jurnal dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

antara lain:

a.

Studi oleh Sukrawa, M. (2011) menjelaskan analisa pada pelat yang terdapat

pada jembatan dek baja dengan overlay beton bertulang.

b.

Pranata, dkk. (2013) dalam jurnalnya melakukan analisa terhadap kegagalan

struktur bangunan pada rumah tinggal dengan menggunakan metode elemen

hingga linier;

c.

Maricar, S. (2014) menganalisa perencanaan pelat bangungan gedung dengan

menggunakan metode Marcus dan hasil perencaannya disajikan dalam bentuk

grafik dan tabel;

d.

Hamid, D (2009) memberikan penjelasan tentang analisa stabilitas pelat

beton bertulang yang memiliki perletakan elastis. Dalam penelitian ini,

menggunakan metode elemen hingga untuk menganalisa permasalahan;

|

|

38

e.

Jati, G. G. (2013) telah melakukan penelitian dalam pelat yang mengalami

lentur. Adapun pelat tersebut terbuat dari beton bertulang dan berongga bola.

Permasalahan dalam jurnal ini dianalisa dengan menggunakan metode

elemen hingga non linier;

f.

Azhari, Ariyani, F. A. (2013) menerangkan tentang permasalahan yang

terjadi pada portal yang dianalisa dengan menggunakan metode elemen

hingga.

g.

Pranata, dkk. (2008) mengkaji tentang daktilitas pada struktur gedung beton

bertulang dengan ruang lingkup riwayat hidup dan analisa beban berat

dorong;

h.

Diana, W. (2011) melakukan perbandingan pada pelat yang mengalami

lendutan dengan menggunakan metode Beam on Elastic Foundation (BoEF)

dan metode Finite Element (FEM).

Yang didapat dalam penelitian ini adalah nilai lendutan yang terjadi dalam

pelat, adapun penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Hamid, D (2009), Maricar, S. (2014) dan Pranata, dkk. (2008).

Untuk lebih lanjut akan dibahas dalam BAB 3.

|

|

|