BAB2

TINJAUAN

KEPUSTA.KAAN

2.1

Jemllatan

Bentang Panjamg

Jembatan bentang panjang adalahjembatan

yang memiliki panjang bentang tengah

lebih

dari

100

meter. Jembatan

bentang

panjang

pada

umumnya

didesain

dengan

menggunakan

st:ruktur

kabel penggantung baik secant langsung maupun tidak langsung

untuk memenuhi kebutuhan bentang yang panjang. Salah satu tipe jembatan yang paling

efisien

untuk

jembatan bentang panjang

adalah tipe

sw:pended span bridges, yaitu tipe

cable stayed

dan

tipe

suspension.

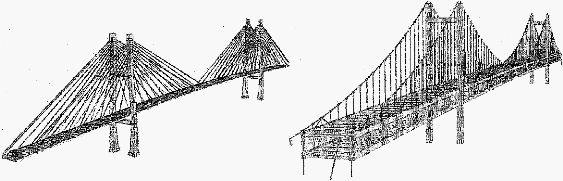

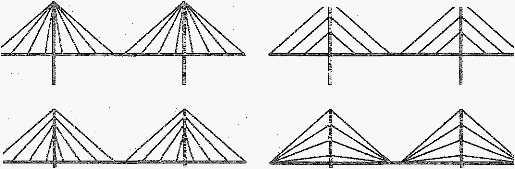

(a) cable stayed

(b) suspension

Gll!mbar 2.1.Suspended span

bridges

Di

libat

dari

segi panjang bentang utamanya

ada perbedaan antarn jembatan tipe

cable stayed

dan

jembatan tipe

suspension.

Jembatan

tipe

cable stayed

banya

bisa

digunakan

untuk

bentang

utama

dengan

panjang

maksimal

1000

m.

Untuk

jernbatan

yang rnerniliki bentang utama lebih dari 1000 m

digunakan jembatan tipe suspension.

|

|

9

'-'

-'-

-'

'-''-'

....

....

-'

._

"'-

._

...,

._..

._,

J

-'

'-"

2.2

Jembatan Cable Stayed

Jembatan

cable

stayed

adalah

strulctur yang mempunyai sederetan kabellinear

dan

memilrnl

elemen

horisontal

kalrn

(misalnya balok atau

mngka

hatang).

Jemhatan

cable

stayed

terdiri

atas

sistem struktur

yang

meliputi

suatu dek

dan

balok

girder

menerus

yang

didulrnng oleh

penunjang, be:rupa

kebel yang dibentang miring

dan

dihubungkan

ke

menara sebagai tunjangan utamanya. Kabel-kabel tersebut umumnya menyebar dari

sam

atau !ebih tiam!tekan

renvanl!l!a. Keselurnhan

sistem

danru:

memnunvai

bentanl!

besar tanpa harus menggunakan kabellenglrnng yang rwnit. DeWliSa

ini, banyak

struktur

jembatan yang

dibangun dengan

cam

dem.ikian.

Untuk jembatan

dengan

berrtang yang

cukup

panjang

diperlukan

struktur

kabel

(cable

stayed)

yang berfungsi

sebagai

pilar-

nilar

ren!!hubunl!

dalam

memilrnl sebll.l!ian besar dari

beban iembatan van!! kemudian

dilimpahkan ke pondasi.

Dwi

fungsi

sistem

cable stayed

ialah sebagai perletakan antara

dari bentangan gelagar pengaku dan

sekaligus sebagai penahan untuk stabilitas menara.

Setiap 1:ahapan

konstruksi

dilihat

dari

besamya

gaya-gaya

dalam

tidak

boleh

melampaui

kapasitas

penampang

pada

tahap

akhir

pembebanan, perpindahan

titik

puncak

tower

dan

lendutan

lantai

jembatan

harus memenuhl

yang

disyaratkan dalam

perencanaan dalam pelaksanaan konstrnksi jembatan.

Pada kasus

jembatan

sistem

cable

stayed,

pada

tahap akhlr dari pembebanan

(heban

konstruksi),

displacement

dari

puneak

tower

hams

sekeeil

mungkin

dan

masih

dalam

toleransi. Demikian

pula

dengan

lendutan

pada

lantai jembatan.

Sebagai

syarat,

bahwa

displacement

dari

lantai pada posisi kabel

(stay support)

akibat beban konstruksi

bekelja

harus

sekecil

mungkin. Dengan

dicapainya

lendutan

pada

posisi

kabel yang

kecil, bidang momen

dari lantai

jemhatan

menjadi

optimum

dan

hahkan

dapm

dicapai

|

|

10

kondisi momen positif hampir sama

dengan momen negatif pada setiap peralihan antar

tumpl!all

stay.

Untllk

mendapatkan

kondisi

keseimbangan tersebut

dapat

dilalrukan dengan

mengaplikasikan gaya pratekan (gaya aksial) pada kabel. Dengan eara demikian, setiap

tahapan pelaksanaan konstruksi jembatan besarnya gaya pratekan dapat ditenrukan. Pada

analisa struktur

jembatan sistem cable

stayed, metode konstruksi al(an menenrukan

tahapan analisa.

Pada jembatan

cable stayed,

beban

ekstemal

dipilrul bersama oleh sistem kabel dan

elemen primer

yang

membentang

dan

berfungsi

sebagai balok atau rangka

batang.

Jumlah

kabel

yang

digunakan

tergantung

pada

ukuran

dan

kekakuan batang

yang

terbentang. Kabel

dapat

beljarak

dekat,

sehingga

balok

atau

rangka

batang

yang

digunakan dapat

berukman

relatif

kecil

atau

jarak

antara

kabel

tersebut

lebih

jauh

sehingga balok atau

rangka

batang yang lebih

besar

dan

lebih kaku harus

digunakan.

Umumnya, jembatan

cable

stayed

digunakan

apahila

bentang

yang

ada

melebihl yang

mU!lgkin Ulltuk

pemakaian balok atau rangka batang dalam memilrul berat sendiri.

Kabel selalu

mengalami tarik. Menentukan gaya kabel dapat sederhana atau rumit,

tergantung

pada banyak kabel

di

dalam sistem dan kekaknan relatif balok atau

rangka

batang. Pendekatan avval

yang

berglllla

1lllruk

mendesain

kabel

dan

sistem

penyangga

adalah dengan mengabaikan kekakuan balok atau rangka batang dan menganggap sistem

kabel yang memilrul seluruh

beban.

Sudut

yang dibentuk antara

kabel

dan

arah

beban

memegang peranan

penting.

Sudut

yang

kecil

perlu

dihiindari

karena

kabel

tidak

memberikan kekaknan yang yang eukup

dalam memilrul balok, dan

gaya

yang timbul

dalam kabel akan

menjadi sangat besar. Penggunaan kabel memberikan suatu gambaran

|

|

11

barn

kepada

telrnik konstruksi

jembatan

bentang

panjang. Aplikasi

yang

diperbarui

sistem

cable stayed

hanya

mungkin

mengilruti

kondisi sebagai berikut:

a. Perkembangan analisa dari sistem

struki:ur.

b.

Penggunaan

tegangan

batang

berdasarkan berat

sendiri dengan mempertimbangkan

derajat kekakuan dalam mencapai

pratekan tinggi,

dan di samping itu

dengan

kapasitas yang ada culrup untuk mengakomodasi beban hidup.

c_

Penggunaan

metode pendirian

yang

memastikan bahwa

asumsi desain direalisir

secara ekonomi.

Suatu

penelitian

antara

jembatan

gantung

(jembatan

tipe

suspension)

dan jembatan

cable stayed

menunjukkan bahwa kelebihan

jembatan

cable stayed

lebih ungglll

daripada jembatan

gantung. Kelebihan jembatan

cable stayed

antara lain

rasio panjang

bentang utama dan tinggi pilon yang lebih rendah. Defleksi akibat pembebanan simetris

dan

asimetris

pada lebih

dari

separuh bentang jembatan

gantung mempunyai defleksi

yang lebih besar di

tengal1bentang

daripada

cable stayed.

Keuntungan yang

menonjol

dari

cable

stayed

adalah

tidak

diperlukan

pengangkeran kabel

yang berat dan

besar seperti

jembatan gantung. Gaya-gaya angker

pada ujung kabel

bekelja secara vertikal

dan

biasanya diseimbangkan dengan berat dari

pilar

dan pondasi

tanpa

menambah

biaya konstruksi

lagi.

Komponen

horisontal

gaya

pada kabel dilimpahkan pada struktur atas gelagar berupa takanan dan tarik

2.3

Eh men Jembatan CO!ble Stayed

Elemen

jembatan

cable stayed

dibagi menjadi

dua

bagian

utama,

yaitu

elemen

struktur

atas

jembatan

dan

elemen

struktur

bawah

jembatan. Elemen

struktur

atas

jembatan terdiri dari struktur

tower

(mensra), struktur dek

I

gelagar, dan struktur kabel.

|

12

Sedangkan

elemen

struki:ur

bawah

jembatan adalah

pondasi

yang

menopang seluruh

beban struktur atas jembatan. Pondasi yang digunakan biasanya pondasi dari kelompok

tiang

berukuran besar untuk memilian gaya-gaya besar yang menumpu pada pilon dan

diteruskan ke pondasi dari elemen

struki:ur

atas jembatan.

1.3.1

StlrliLirtlllr

Tower

(ll;'ilenara) Jemllatan Cable Stayed

Pemilihan

bent1lk

tower

I

menarn

sangat

dipengaru.hi

oleh bentuk

kabel, estetika,

dan kebutuhan

perencanaan

serta

pertimbangan biaya.

Bentuk-bentuk

menara

dapat

berupa rangka portal trapezoidal, menara kembar, menara

A,

atau menara tunggal.

Selain

bentuk menara yang te!ah disebulkan, masili banyak

bentuk

menara

lain

namun jarang dipergunakan seperti mern1m

Y,

menara

V,

dan

lain sebagainya. Bentuk-

bentuk menara yang

umum

digunakan adalah seperti yang ditunjukan gambar 2.2.

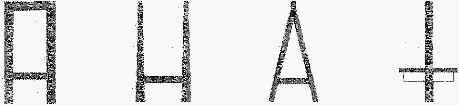

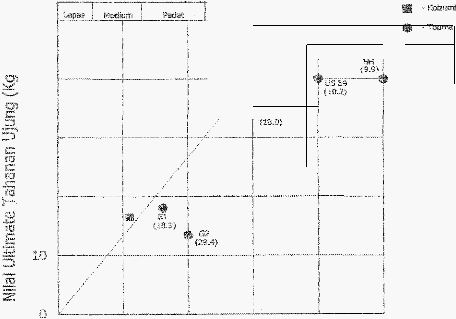

(a}

menara portal

{b) menara kembar

(c) menaraA

(d)

menara tunggal

Gam bar

2.2.Tipe-i:ipe menrura

2.3.2 Struktur Dek Jemllatan

Cable Sttzyed

Bentuk dek

I

gelagar jembatan cable stayed sangat bervariasi. Namun, yang paling

sering

digunakan

ada

dua

yaitu

stiffening truss

dan solid

web (Podolny

dan Scalzi,

1976). Stiffening

truss

digunakan

untuk

struktur

baja

dan

solid

web

digunakan

untuk

struktur baja atau beton baik beton bertulang maupun beton prategang.

|

13

I

I

II

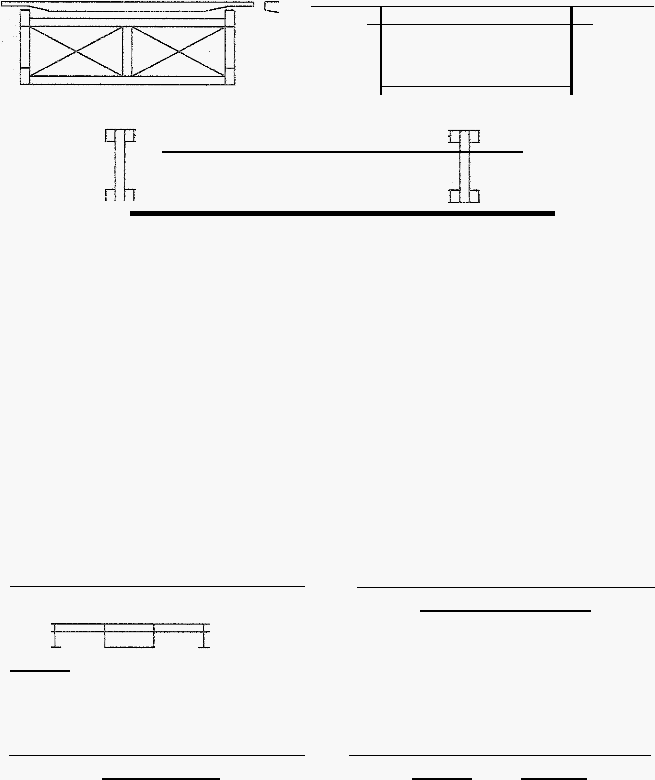

Beberapa bentuk dari stiffening truss dapat dilihat pada gambar 2.3.

(a)untukjalan

raya

(b)

untuk jalan

raya dan

jalan kereta api

liAS!I

(c)

untukjalan mya danjalan lrereta api

Grunlllar 2.3. Deli.

f

gelagar sdffmilllg truss

(Smnlller:Troitslky, 1977)

Gelagar yang tersusun dari solid web yang terbuat

dari

baja

atau beton cenderung

terbagi atas dua tipe seperti pada garnbar 2.4, yaitu:

a.

gelagar

pelat

(plate girder), dapat terdiri

dari

dua atau banyak gelagar.

b.

gelagar

box (box

girder),

dapat terdiri

dari

satu atau susunan

box

yang

dapat

berbentuk persegi panjang atau trspesium.

(a)

gelagar 1

kembar

(b)

gelagar horpersegi

(c) -kombinasi gelagar box

"

""""''

17

J

(d)

Kombinasi gelagar bax selu!ar

kembar individual dengan sloping stn-!ts

(e) geiagar box trapezoidal

(f)

ge!agar box persegi kembar

Gamlllar 2.<1.Gelagar

solid web

(Smnlller: Troitslky, 1977)

|

14

2.31.3 Strnldur Klltllel Jemi:Patan

Cable Stayed

Sistem

kabel

merupakan

salai:P sam hal yang

mendasar

dalam

perencanaan

jembatan

cable

stayed.

Kabel

digunakan

untuk

menopang

dek atau gelagar

diantara

dua

rumpuan

dan

memindahkan

beban

tersebut

ke

menara.

Secara

umum

sistem

kabel

dapat

dilihat

sebagai

tatauan

kabel

transversal

(tatanan

kabel

terhadap

aral1 sumbu

memanjang)

dan

tatanan

kabel

longitudinal

(tatanan

kabel pada

sumbu

memanjang)

pada

jembatan cable stayed.

a.

Tatanan Kabel

TrllnSllersal

Jembatan

Cable Stayed

Tatanan

kabel

transversal

dapat

dibuat sam

atau

dua

bidang

dan

sebaliknya

ditempatkan

secara

simetri.

Adapun

perencanaan

yang

menggunakan

sistem

tiga

bidang kabel, tetapi

sampai sekarang belum dapat

diterapkan di

lapangan.

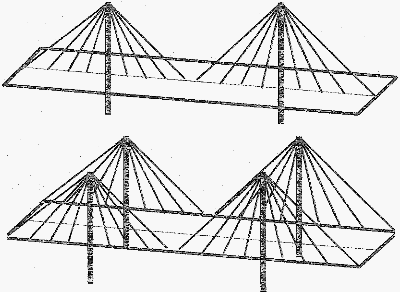

(a}Sistem satu bidang

(b) Sistem dua bidang

Gamba!!' 2.5.Tamrum l!mbe

t

l

ronsvenal

pallia jembatim

cable stayed

|

15

b. Tatanan

Kabel longitudimd Jembatlln Cable Stayed

Penataan

kabel

longitudinal

pada jembatan

sangat bervariasi

tergantung

dari

perencanaan dan

pengalarnan dalam menentukan

perbandingan

antara bentang

dengan tinggi menara. Pada jembatan dengan bentang yang pendek mungkin dengan

menggunakan kabel tunggal sudah cukup

untuk menahan beban rencana. Jembatan

dengan

bentang utama

yang panjang diperlukan tatanan kabel cukup banyak

sehingga menghasilkan dasar tatanan kabe! longitudinal sepeti pada gambar 2.6.

(a)

tipe

terpusat

(c) tipe kipas

(b)

tipe barpa

(d) ripe binumg

Gmnbar 2.6.Tatm:l.lm

kabellongitMdinal

pooa

jembamn

cable stayed

Pemilihan

tatanan

kabel

tersebut

didasarkan

atas berbagai

hal

karena

akan

memberikan pengaruh yang berlainan terhadap perilaku stuklur terutama pada

bentuk menara dan tampang dek

atau gelagar. Selain itu

akan berpengaruh pula pada

metode

pelaksanaan,

biaya dan arsitektur

jembatan. Sebagian

besar

strukrur

yang

sudah dibangun terdiri atas dua bidang kabel dan

diangkerkan pada sisi-sisi gelagar.

Namun ada beberapa yang hanya menggunakan satu bidang. Penggunaan riga bidang

atau lebih mungkin dapat dipikirkan untuk jembatan yang sangat Iebar agar dimensi

balok melintang dapat lebih kecil.

|

|

16

2.3.4 Pondasi Jembatan

Coble Stayed

Pondasi jemba1lm adalah bagian

dari

sub-struktur bangunan jembatan

yang

menghubungkan

jemba1lm ke

tanah.

Suatu

pondasi te:rillri

dari elemen

struktural

yang

illbuat manusia yang illbangun ill

atas atau tanpa lapisan tanah ada. Fungsi dari pondasi

adalah

untuk

menyeillakan

sarana

pendukung

untuk

jemba1lm

dan

untuk memindahkan

beban atau energi antara struktnr jembatan dan tanah /landasan.

Pondasi illbedakan

menjaill

pondasi

dangkal

dan pondasi dalam. Pondasi

dalam

adalah

suatu

jenis

pondasi ill

mana

bidang

lekat

lebili besar

dari

dimensi

bidang

maksimumnya. Pondasi tersebut didesain untuk menyangga pada material geologi

lapisan tanah yang lebih dalam, sebab baik tanah rnaupun batuan dekat permukaan tanah

tidaklah cukup mampu untuk menanggung beban desain.

Kelebihan

dari

pondasi dalam

atas

pondasi

dangkal

bermacam-macam. Dengan

disertai material lapisan 1lmah

yang lebib

dalam, pondasi dalam

menduduld suatu area

yang

secara

relatif

lebih

kecil

dari

permukaan

tanah.

Pondasi

dalam pada

umurunya

dapat menahan beban yang lebih besar dibanding pondasi dangkal yang menempati area

yang sama dari permukaan 1lmah.

Pondasi dalam mampu menjangkau lapisan 1lmah

yang

lebih

dalam dari tahanan

tanah

atau

batuan, sedangkan pondasi dangkal tidak mampu.

Pondasi dalam dapat juga menal1ru1

gaya uplift yang besar dan beban lateral, sedangkan

pondasi dangkal pada umumnya tidak bisa.

2.4

Pondasi Dalam pada Jembatan

Tipe-tipe pondasi dalam yang biasa digunakan, antara lain:

a.

Pile

(pondasi tiang), pada mnumnya menghadirkan suatu

unsur struktural langsing

yang

dipancang

ke

dalam

tanah. Bagaimanapun,

pondasi tiang

sering

digunakan

|

|

17

sebagai

suatu

istilah

yang

umum

untuk

menyatakan semua

jenis

pondasi

dalam,

tennasuk tiang pancang, tiang bor, pondasi kaison, atau

pondasi jangkar. Kelompok

tiang digunakan untuk menyatakan berbagai pondasi dalam yang berkelompok.

b.

Shaft (pondasi lubang)

adalah

jenis pondasi yang

dibangun

dengan beton cast-in

place

(tuang

ditempat)

setelah

lubang yang

pertama dibor

atau

digali

hlngga batas

tertentn.

Rock

Socket

adalah

pondasi yang

dipasang

pada

batnan.

Pondasi

lubang

disebut juga sebagai pondasi bor.

c.

Caisson (pondasi kaison) adalah

jenis pondasi besar

yang

dibangun dengan

penurunan elemen

pondasi prakonstruksi melalui penggalian dari tanah atau batuan

pada

dasar

pondasi.

Bagian

baw-ah

dari

pondasi

kaison

pada

umumnya

tertutnp

dengan beton setelah konstruksi diselesaikan.

d.

Anchor (pondasi jangkar) adalah

suatn jenis pondasi yang didesain untuk menahan

beban daya rentang. Pondasi jangkar biasanya langsing, elemen diameter yang kecil

terdiri dari suatn tiang penguat yang dipasangkan pada lubang yang dibor oleh beton

pengisi.

Kabel

mutn

tinggi

biasanya

digunakan

sebagai

penguat

pondasi

jangkar

berkapasitas

besar. Bagaimanapun,

pondasi

mendukung

beban

pellllrikan

yang

ditempatkan pada bagian

ak:h:ir dari

suatu jembata:n, pondasi bisa

merupakan

terowongan raksasa (massive),

atau suatu sistem pondasi gabungan yang mencakup

pondasi jangkar biasa, tiang pancang, dan

pondasi bor.

e.

Spread footing (pondasi telapak

menyebar) adalah suatn jenis

pondasi yang bidang

lekat biasanya lrurang dari Iebar sisi yang

paling

keci.l.

|

18

Bedrock

Bedrock

Anchor

(a) Foolin!l Foundation

(c) Caisson

(b)

Drilled Shaft

(d)

Driven Piles

Bedrock

|

|

19

Untuk

jembatan

yang

kecil,

pondasi

skala

kecil

seperti

pondasi

telapak

individu

atau pondasi

tiang bor, atau kelompok

tiang

pancang

ska!a kecil dapat

mencukupi.

Untuk

jembatan

yang

lebih

besar,

pondasi

tiang

diameter

besar,

pondasi

kaison,

atau

kombinasi

pondasi

mnngkin

diperlukan.

Pondasi

kaison,

pondasi

tiang

pipa

baja

diameter

besar,

atau jenis lain

dari

pondasi

yang

dibangun

dengan

penggunaan

metoda

cofferdam

(ruangan

di air yang dikeringkan

nntuk

pembangunan dasar

jembatan)

mnngkin perlu

untuk pondasi yang dibangun

didalam

air.

Pondasi

jembatan

sering

dibangun

dalam

kondisi-kondisi

tanah

yang

sulit

seperti

area tanah

longsor, tanah

yang mudah

terkikis,

tanah

yang

mudah

runtuh,

tanah

lembut

yang

sangat

mudah

dimampatkan,

lahan

timbunan,

em:lapan

karang,

dan

gua

bawah

tanah. Desain

danjenis

pondasi k:husus

mungkin diperlukan

didalam

k:eadaan

ini.

Walaupun

suatu

pondasi kelompok

tiang

terdiri

dari

sejumlah

tiang

individu,

perilaku

dari

suaiu

kelompok

tiang

bukanlah

setara

dengan

penjumlahan

dati semua

tiang

seolah-olah

mereka

adalah

tiang

individu

yang terpisah.

Perilaku

dati

suatu

kelompok

tiang

lebih

kompleks

daripada

tiang

individu

kareua

efek dati

kombinasi

tiang,

interaksi

diantara

tiang

dalam

kelompok,

dan

efek

dari pile cap.

Contohnya,

tegangan

pada

tanah

dari pembebanan

tiang

individu

akan

tidak

signifikan

pada

kedalaman

tertentu

dibawah

ujung

tiang.

Bagaimanapnn,

tegangan

lapisan

dari

semua

bagian

tiang

disehelahnya

dapat

menambah

tingkat

tegangan

pada

keda!aman 1iang

dan

basil penurunan

yang ada atau kegagalan

kapasitas

tahanan,

khususnya

jika pada

bagian

tersebut

ada

dasar

lapisan

tanah

yang

lemah.

Interaksi

dan pengarnh

diantara

tiang

biasanya berkurang

untukjarak

tiang kira-kira 7 sampai 8

diameter.

|

|

20

2.4.1 Pondasi Tiang

Pondasi tiang adalah suatu konstruksi pondasi yang berfungsi meneruskan beban

yang

berasal dati

elemen

struktu:r

bangunan atas

kepada tanah, baik

beban dalam arah

vertikal

maupun

horisontal.

Namun

demikian

fungsi

pondasi

tiang

lebih dari itu, dan

penerapannya untuk masalah-masalah lain cukup banyak diantaranya:

a. Memikul beban struktur atas.

b.

Menahan gaya angkat

(uplift)

pacta

pondasi.

c. Mengurangi penurunan (sistem tiang rakit dan cerucuk).

d.

Mengurangi amplitudo getaran dan frekuensi alarniah dari

sistem (pondasi mesin).

e.

Memberikan tambahan fuk:tor

keamanan, khususnya pada kaki jembatan yang dapat

mengalami erosi.

f.

Menahan longsoran.

g.

Sebagai

soldier piles.

Suatu

faktor

keamanan

(FK)

biasanya digunakan

untuk

mengantisipasi

kemungkinan variasi daya dukung tiang akibat kondisi tanah maupun metode konstruksi

atau

untuk menghindari penurunan secara

berlebihan

yang dapat

membahayakan

struktu:r

diatasnya.

Pondasi tiang

memperoleh daya dukungnya dari gesekan

antara

selimut

tiang

dengan

tanah

dan

dari

tahanan

ujung tiang.

Kedua

komponen

tersebut

dapat

bekerja

bersama maupun terpisah. Namun demikian pada suatu pondasi tiang umunmya salah

satu dari

komponen tersebut dapat lebib dominan. Tiang yang memiliki tahanan ujung

lebih

tinggi

daripada tahanan

selimutnya

disebut

tiang

tahanan

ujung

sebaliknya

bila

tahanan selimutnya lebib tinggi maka disebut tiang gesekan.

|

|

21

a.

Klasi:fikasi Pondasi Tiang

Berdasarkan metoda instalasinya, pondasi tiang diklasifikasikan atas:

');>

Tiang pancang, adalah

sebuah

tiang yang dipancang kedalam tanah sampai

kedalaman yang culrup antuk

menimbulkan tahanan

selimut pacta

selimut tiang

atau

tahanan

pacta

ujang tiang.

Pemancangan tiang dapat dilakukan

dengan

memulru! kepa!a tiang dengan

palu

atau getaran atau dengan penekanan secara

hid:rolis. Pondasi tiang yang dipancang umanmya memberikan desakan kedalam

tanah

sehingga mencapai

tegangan kontak antara

selimut

tiang

dengan

tanah

yang relatif lebih besar.

');>

Tiang

bor,

adalah

sebuah

tiang

yang

dikonstruksikan

dengan

cara

pengga!ian

sebuah

lubang

bor

yang

kemudian

diisi

deng:

>'l material beton dengan

memberikan penulangan terlebib dahu!u.

Kedua jenis tiang diatas dibedakan karena mekanisme pemikulan beban yang relatif

tidak

sama, secara empirik menghasilkan daya dukang yang berbeda, pengendalian

mutu

yang

berbeda,

dan

cara

evaluasi yang

tersendiri

untuk

masing-masing

jenis

tiang tersebut.

Klasifikasi

tiang berdasarkan jenis

bahan

tiang dan

pembuatarmya terdiri

atas

5

(lima) kategori, yaitu:

:.- Pondasi tiang kayu, adalah jenis pondasi tiang yang paling primitif. Pondasi jenis

ini

mudah diperoleh, siap dipotong sesuai dengan panjang yang diingiukan, dan

pada kondisi lingkungan tertentu dapat bertahan lama. Tiang kayu diperoleh dari

pohon dan mempunyai diameter 150 - 400

mm, dengan panjang 6 - 15 m.

Beban

yang

dapat

dipikul

berkisar

5 - 30

ton. Pondasi tiang

kayu sangat cocok

diganakan sebagai tiang tahanan selimut. Tiang ini umunmya

mengalami

|

|

22

kerusakan ringan saat dipancang. Oleh sebab

ita,

tidak

direkomendasikan untuk

digunakan sebagai tiang tahanan ujung pada tanah pasir padat atau tanah berbatu.

Untuk

mengatasi

kerusakan pada

pemancangan

pondasi tiang

kayu

clapat

ditempuh dengan

cara

menggunakan

palu

ringan,

dan

pada

ujoognya

diberi

gelang baja, sebelum pemancangan dilakukan pemboran

(pre-drilling).

Pondasi

tiang baja,

umumnya berbentuk

pipa atau

pmfil

H

clan

umlil1mya

tiang

jenis

ini

ringan,

kuat,

mampu

menahan

beban

yang

berat

dan

penyamboogan

tiang clapat

dilakukan dengan sangat

mudah. Tiang pipa

baja

clapat

dipancang

clengan bagian

ujoog

tertutup

Jnaupoo

terbuka.

Berdasarkan

pengalaman

bentuk

ujoog

terbuka

lebih

menguntoogkan

dari

segi

kedalaman

penetrasi dan

dapat

dikombinasi

dengan

pemboran

bila

diperlukan,

misalnya

penetrasi

tiang

pada

tanah

berbatu.

Selain

itu

tanah

yang

beracla pada

bagian

dal.am

pipa

clapat

dikeluarkan dengan mudah

dan

dapat diisi kembali dengan betonjika

diinginkan.

Untuk penetrasi

ke

dal.am

tanah

berbatu

disarankan

mengguuakan

tiang

baja

profil H. Jenis ini

tidak banyak mendesak volume tanah dan tidak menyebabkan

penyembulan.

Tiang

pipa memilild inersia lebih tinggi daripacla tiang

H,

sehingga

ootuk

memilrul

beban

lateral

yang besar

tiang

pipa

lebih

menguntungkan.

Tipe

tiang

baja

lain

yang

digunakan

untuk

mernikul

beban

ringan adalah

screw pile.

Instalasi

tiang

dilakukan

dengan

cam

memutar

tiang

tersebut

ke

clalam

tanah

tanpa

adanya

penggalian.

Tiang

ini

clapat

digunakan

ootuk semua

jerris

tanah

clan

paling

sering

digunalcan ootuk

menahan

tarik

(tension piles).

Kelemahan

dari tiang baja adal.ah

korosifterhadap

asam

maupoo

rur.

|

|

23

li> Pondasi

tiang

beton

pracetak.

Sesmri dengan namanya

tiang

jenis

ini

d:icetak,

dibiarkan

curing dan

disimpan

di lapangan

sebelum

dipancang.

Bentuk

penampang tiang ini

dapat

berbaga.i rupa. Namun umunmya berbentuk lingkaran,

persegi, segitiga dan

oktagonal. Pada bagian tengab dapat d:ibuat

berlubang untuk

menghemat beret tiang

itu

send:iri.

Pondasi

tiang

beton

pracetak

d:irancang

agar

mampu menaban gaya

dan

momen lentur yang timbul

pada

saat pengangkatan

dan

tegangan-tegangan

saat

pemancangan

d:isamping

beban

yang

hams

d:ipikul.

Tipe tiang ini

dapat bersifut sebaga.i tiang selimutan maupun tiang tabanan ujung.

li>

Pondasi

tiang

beton

pratekan,

memiliki kekuatan yang

lebih

tinggi

dan

memperkecil kemungkinan kerusakan saat pengangkatan

dan

pemancangan.

Tiang

jenis

ini

sangat cocok

untuk

kond:isi

d:imana

dibutuhkan tiang yang

panjang dan

merniliki daya dukung yang tinggi.

li> Pondasi tiang komposit, merupakan gabungan antara dua

material yang berbeda.

Misalnya material baja dengan beton, material kayu dengan beton. Kesulitannya

hanya

pada ikatan

antarn kedua

material tersebut

terutama

pada material

kayu-beton sehingga jenis ini ditinggalkan. Ik.atan

antara

bahan baja

dan

beton

culrup ba.ik

b.

Penyaratan

Pmu:lasi Tiang

Beberapa persyarntan yang hams d:ipenuhi oleh

suatu

pondasi

tiang,

ya.itu:

;:;.

Untuk

menjamin

keamanan

bangunan

maka

beban

yang

diterima

oleh

pondasi

tidak boleh melebihi daya dukung tanal1 maupun tegangan yang melebihi

kekuatan baban tiang.

|

|

24

:P

Pembatasan

penurunan yang

terjadi

pada

bangunan

dengan

nilai

penurunan

maksimum yang dapat diterima dan tidak merusak struktur.

:P

Pengend.alian

atau pencegahan efek

dari

pelaksanaan konstruksi

pondasi seperti

misalnya getaran saat pemancangan atau galian atau pekeljaan pondasi yang lain

untuk membatasi pergerakan bangunan atau struktur lain diseldtarnya.

c. Prosedur Perancangan Pondasi Tiang

Prosedur

perancangan pondasi tiang

pada

umumnya mengilruti 6

(enam)

langkah

sebagai berikut:

:P

Menentukan profil dan karakteristik teknis tanah.

:P

Penentuan

ked.alaman pondasi.

:P

Penentuan jenis dan dimensi pondasi tiang.

:P

Perancangan pondasi tiang.

:P

Penentuan komposisi tiang.

:P

Pengaruh konstruksi pada bangunan disekitar proyek.

2.4.2

Pondasi Tiang Bor

Pondasi tiang

bor mempunyai karalcteristik khusus

karena

cara pelaksanaannya

yang dapat mengaldbatkan perbedaan perilakunya di

bawah pembebanan dibandingkan

dengan tiang pancang. Hal-hal yang mengakibatkan perbedaan tersebut diantaranya:

a.

Tiang bor dilaksanakan dengan

menggali lubang

bor dan

mengisinya dengan

material

beton,

sedangkan

tiang

pancang

dimasukkan

ke

tanah

dengan

mendesak

tanah disekitanya (displacement pile).

b.

Beton dicor dalam keadaan basah dan

mengalami masa curing

di

bawah tanah.

|

|

25

c.

Kadang-kadang

digunakan

casing

untuk

kestabilan

dinding

lubang

bor

dan

dapat

pula

casing

tersebut tidak dicabut karena kesulitan di lapangan.

d.

Kadang-kadang

digunakan

slurry

untuk

kestabilan

lubang

hor yang

dapat

membentuk

lapisan

lumpur

pada

dinding

galian,

serta

mempengaruhi

mekanisme

gesekan tiang

dengan tanah.

e.

Cara penggalian !ubang

bor

disesuaikan dengan

kondisi tanah.

Beberapa

masalah pada

tiang bor,

diantaranya:

a.

Besarnya reduksi kuat geser tanah akibat cara pemboran

yang berbeda.

b.

Efek

migrasi

air

dari beton ke dalam tanah.

c.

Pengaruh dari

teknik

pelaksanaan. d.

Pemikulan

beban di dasar

tiang bor. Keuntungan

pemakaian pondasi tiang bor

adalah:

a.

Metode

desain

yang semakin

andal.

Berbagai

metode

desain

yang

rasional

telah

dikembangkan

untuk berbagai

macam

pembebanan dan

kondisi tanah.

b.

Kepastian

penentuan

kedalaman

elevasi

ujung

pondasi

I

lapisan

pendukung.

Peneniuan

lokasi

yang pasti dari penggalian

untuk

pondasi tiang

bor dapat

diinspeksi

atau diuk:ur,

sedangkan

pada

pondasi

tiang

pancang

!okasi

dapat

menyimpang

dari

lokasinya akibat

adanya

lapisan

batuan, dan

faktor-faktor !ainnya.

c.

Inspeksi

tanah

basil galian.

Keandalan

dari

desain

pondasi

hanya baik bila kondisi

tanah

diketahui.

Pada

pondasi

tiang bor,

saat penggalian dapat dilakukan

pemeriksaan

mengenai

jenis tanah

untuk

membandingkan

dengan

jenis

tanah

yang

diantisipasi.

|

|

26

d.

Dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah. Pondasi tiang bor

pada umumnya dapat

dikonstruksi pada hampir

semua jenis

tanah. Penetrasi dapat dilakukan pada tanah

kerikil, juga dapat menembus batuan.

e.

Gangguan lingkungan

yang minimal. Suara, getaran dan

gerakan dati

tanah

sekitamya dapat dikatakan minimum.

f

Kemudalmn terlmdap perubalmn konstruksi.

Kontraktor dapat

dengan

mudah

mengikuti

pembalmn

diameter

atau

panjang

tiang

bor

untuk

mengkompensasikan

suatn kondisi yang tidak terduga.

g.

Umumnya

daya

dukung yang

amat

tinggi

memungkinkan

perancangan satu

kolom

dengan

dnkungan

satn

tiang

(one

column one

pile)

sehingga

dapat

menghemat

kebutnhan untuk

pile-cap.

h.

Mudah

memperbesar

kepala

tiang

bila

diperlnkan

misalnya

untnk

meningkatkan

inersia terhadap momen.

L

Tiang bor

dengan diameter 0.5 hingga 6.0 meter sudah dapat dibuat

J.

Tidak ada resiko penyembulan

(heaving).

Namun

demikian

terdapat

juga

beberapa

kelrurangan tiang bor, diantaranya:

a.

Pelaksanaan

konstruksi yang

sukses

sangat

bergantung

pada

ketrampilan

dan

kemampuan kontraktor, berbeda dengan tiang pancang atau pondasi dangkal, dimana

pelaksanaan yang

bu:ruk

dapat

menyebabkan penumnan daya dukung yang

cnkup

berarti.

b.

Kondisi tanah di kaki tiang seringkali msak oleh proses pemboran atau sedimentasi

lumpur sehingga seringkali daya dukung ujungnya tidak dapat diandalkan.

c.

Pengeconm beton bukan pada kondisi ideal dan tidak dapat segera diperiksa.

d.

Berbahaya bila ada tekanan artesis karena tekanan ini dapat menerobos keatas.

|

|

27

Sebagai

konsekuensi dari

keandalan

yang

ditawarkan

oleh

pondasi

tiang

bor,

perhatian

yang

lebih

besar

juga

hams

dicurahkan

pada

detail

pelaksanaannya

dan

pengaruh yang potensial

terhadap per:ilaku serta biaya

konstruksinya.

Hal

ini

dapat

menuntut

investasi !anjut

Misa!nya

dibutuhkan

untuk

memperoleh

data

penyelidikan

tanah yang lebih akurat dan engineer yang berpengalarnan untuk pekeljaan inspeksi.

Karena

kedalarnan

dan

diameter

dari

tiang

bor

dapat

divariasi

dengan

mudah,

maka jenis

pondasi

ini

dipakai

baik

untuk

beban

r:ingan

maupun

untuk

struktur

berat

seperti bangunan bertingkat tinggi danjembatan.

2.4.3 Perrumerumgan

Pondasi Tiang Bmr

Daya dukung pondasi

tiang bor

mengikuti

runms

umum

yang

diperoleh

dari

penjumlahan

tahanan ujung

dan

tahanan

selimut tiang. Formula umum

daya

dukung

dapat dinyatakan dalam bentuk:

Qu=Qp+Qs

dimana :

Q.

=

daya dukung ultimit tiang (ton)

Qp

=

daya dukung ultimit ujung tiang (ton)

Q.

=

daya dukung ultimit selimut tiang (ton)

(2.1)

Metooe untuk memprediksi besamya daya dukung selimut maupun daya dukung

ujung

dapat dilakukan dengan

menggunakan metode

Reese &

Wright dan

metode

Kulhawy

a.

Daya Dukung Ujnng

Daya dukung ultimit pada ujung tiang bor dinyatakan sebagai berikut

Qp=qp.A

(2.2)

|

28

D

dimana :

Qp = daya dukung ultimit tiang (ton)

qp

=

tahanan ujung per

satuan luas (ton/m

2

)

A

=

luas penampang tiang bor ( )

Pada tanah kohesif besamya tahanan ujung per satuan luas,

qp

dapat diambil sebesar

9

kali

kuat geser tanah. Sedangkan

untllk tanah tidak kohesif, Reese mengusulkao

korelasi antara

qp,

dengan

NsPT

digambarkan pada gambar 2.8.

Perkiraan sudut

geser dalam

sn

r4'"''·-

r-::

·--

40

3G

2G

30

35

40

45

BB

0

20

40

60

80

100

Gambar 2.8.

Tarumom ujWJtg rutimit pada tomah

ndak

lrob.esif

(Smnber: Reese & Wright,

1977)

|

29

;

.,.,.

V, ./:··

-

i:'.

f

/(

Bidangget

<at Aplikasi Tiang Bor

untuk Kestabilan Lereitg.

Klttusu:snya pada

l.ereng.

yang

telah

Iongs.or·. metode

ini

cu:kt11l._) baik. Tian.g

baik. Tian.g

bot

hams

masuk

iebih

daia.m

dati bidang iongsor.

El

8

<d. Arl'fkas.i Tiiang JBor untuk PlrOteksV: G&ian

Poooa..i tianr..,r J.npat dimanfaatkan

111lnmk mernahan

_gcr.!k>m

t

••

Jt,do

aki.b tt gaiian.

(e).

Apiikasi

Tiang

Bor

lllZltuk

Knnstruksi

Dok

Kava!

Pada

l><onstruksi

.dok,

pondas.i

liang

OOr d:apat

dig:una'kan untuk

rncnahan

gaya uplift.

(b\.

Apiikasi TnaVg Bor untuk Menahan Beban

Horisoptal

Contoh

di

atas

menggiimbadrnn bebart

lateral yan-g

betasal

dari

bebart angin pada papan

iktan.

MD. Aplibsi Twtg

Bw umtuk Jemhatru:r

Pada

jembatan di mana

gay2

tateml .cuku:p

besar.

penggunaan

tiang -bot-

menguntutngkan.

Lawen-a

memp-.1nyai inersia yang tin.ggi.

-rD. Aplnka.si Tianl! Bor

untuk

Pon:dasi

Gcdung

Tine:Jri

Ketompok

tiang

bor

.dapat dig:unaka.n u.ntuk

pondasi

hangtm.an-

tinggi

ba.ik untuk

m.en

han

uplift p-ada

podium

maupum_ rtlle!nahan

beban. aksial

t-ekan di

bav.cah tower.

b.

Daya Duknng Selimnt

Perhirungan daya dukung selimut tiang pada tanah homogen dapat ditnliskan dalam

bentuk:

Qs=f.L.p

(2.3)

dimana:

Qs

=

daya dukung ultimit selimut tiang (ton)

|

|

30

f

=

gesekan selimut tiang (ton/m²)

L

=

panjangtiang(m)

p

=

keliling penampang tiang (m)

);>

Metode Reese & Wright (1977)

Gesekan se!imut tiang per

satuan luas dipengarulri oleh jenis tanah dan parameter

kuat geser

tanah. Untuk tanah kohesif dan

tanah tidak kohesif

dapat

menggunakan formula sebagai berikut:

Pada tanah kohesif:

f= a.

c.

dimana:

a=

faktor koreksi

Cu

=

kohesi tanah (ton!

)

(2.4)

Berdasarkan hasil penelitian Reese faktor koreksi (a) dapat diambil sebesar 0.55.

Pada tanah

tidak kohesif, nilai

f

dapat diperoleh

dari korelasi langsung dengan

NsPT

ditampilkan pada gambar 2.10.

);>

Metode Kulhawy

Kulhawy

menyatakan bahwa faktor

adhesi pada tanah

kohesif tergantung

pada

besamya kuat geser tanah digambarkan pada gambar 2.11.

Pada tanah kohesif:

f=a.

c.

dimana:

a=

faktor adhesi

Cu

=

kohesi tanah (ton!m²

)

(2.5)

|

"

Pada tanah tidak kohesif gesekan selimut dihiicung

dengan formula:

f=K•.

el•.

tim

t;

dimana :

K.

Koefisien

tekanan

tanah

at rest1

-sin

¢

CTv

·

tekanan vertikal efektiftanah

(tonlm²)

¢

sudut geser da!am tanah

(2.6)

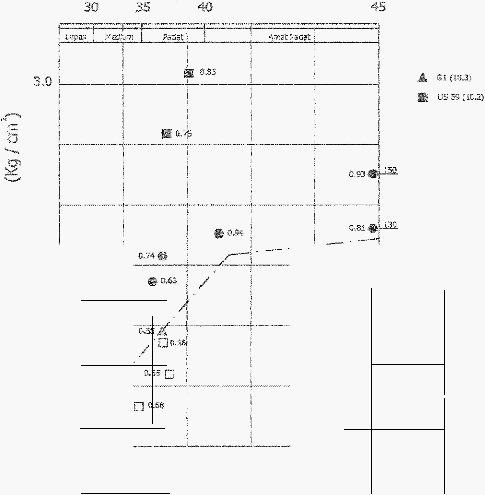

Perkiraan Sudut

Geser Da!am

-rrumbx

;:,s\:1pc!ni: ;.,. A;'(J

P.atio

-ffurn:w m ( ; <n

Kf0'1

:s

D/S R:

t:c

[J GT {46-J)

•

G2C29A)

tf.

f>Gi)RO}

""'

-

L

'!

.r

<

c

11')

cu

<I)

fJ

2J)

1.0

O.Mifl

(f:lS

A

/

/'

i)

20

40

60

80

100

Gambar 2.1II. T!lfum.an selimnt

mtimit vs

N

SPT

(Sumber:Wright, 1977)

|

I

"'

-i

A

)

.

32

KW!1 ·C.('il'll'i)

0

5'

10

xs

;'II)

2S

1.2

!i,q-t

Ul

•!¥ill<{' '$

"i'-)

A. Coalyt

!"s(41

'1'-)

1:1

llJI

•

•if

A

ls

1' -

ll.i

·'·

A;

I.

s--·

l·

0.4

:

...

.

•

,

"

•

•

•

•

Gmnbar 2.U. Fakror adhesi

(Sumber: Kulhawy, 1991)

Bila tiang bor

pada

tanah

berlapis

maka fonnula

tersebut

dapat

dimodifikasi

menjadi:

n

Q,

="f.!;

.l,

.p

i=1

dimana:

Qs

=

daya dukung ultimit selimut tiang

(ton)

fi

=

gesekan selimut tiang per

satwm luas

(ton!m²

(2.7)

!1 = panjang tiang (m)

p

=

keliling penampang tiang (m)

2.4.4 Kelompok Tiang

Meskipun

pada tiang yang berdiameter

besar atau

untuk

beban

yang ringan sering

digunakan

pondasi

tiang

tunggal

untuk

memikul

beban

kolom

atau beban

struktur,

|